从戏曲语言的音乐性探究越剧《红楼梦》的英译

——多模态语料库的个案分析

2023-09-04王努铱

○朱 琳 王努铱

中国传统文化代表之一的戏曲艺术是深化中外交流的有效途径。戏曲艺术“以文化人、以艺通心”,在对外交流过程中,戏曲翻译显得尤为迫切。而戏曲翻译成功的首要问题,在于理解戏曲语言的独特性,即“文学性、音乐性、舞台性”三位一体的语言特点。(1)范钧宏:《文学性·音乐性·舞台性——戏曲语言特点浅探(上)》,《戏曲艺术》1982年第1期,第 40—49页。其中,音乐性贯穿戏曲的唱念做打,是“戏曲的灵魂”(2)王建浩:《中国戏曲剧本语言研究》,上海:上海大学博士研究生学位论文,2015年,第54页。。戏曲语言的音乐性主要通过平仄、音韵、句式、节奏等变化来实现,是戏曲剧本创作者的一门必修课。与诗词相比,戏曲的音乐性语言兼具动作性;与西方戏剧相比,戏曲的音乐性语言又充满抒情性。(3)王建浩:《中国戏曲剧本语言研究》,第 8—9页。因此,在借助翻译将戏曲文化推向世界的过程中,如何理解并最大程度地保留戏曲语言的音乐性特征,并与其文学性、舞台性融为一体,是翻译工作者和研究者应该思考的问题。

与戏曲语言音乐性密切相关的重要概念是“上口性”。上口性是西方戏剧翻译理论中颇具争议的“可表演性”原则的一个重要体现。尽管对其定义不同,(4)任晓霏、朱建定、冯庆华:《戏剧翻译上口性——基于语料库的英若诚汉译<请君入瓮>研究》,《外语与外语教学》2011年第4期,第57—60+87页。但综合前人研究可以得出,上口性原则要求戏剧语言遵循自然节奏,即时易懂,并与舞台动作相匹配,传达出角色的情感,从而达到最大舞台效果。可见其中心思想与戏曲语言的音乐性一致:于演员易演唱,于听众易听懂,与动作相匹配,与情感相融合。因而这也可成为翻译中保留戏曲语言音乐性的指导原则。此外,用英语或其他外语来演唱中国戏曲颇具争议,(5)这种争议既来源于英汉两种语言及其文化的差异,也来源于视听翻译中不同语言对配音(dubbing)和字幕(subtitling)的适用性问题。目前戏曲海外演出或播映时以提供字幕翻译为主,鲜有直接用外语来演唱的,但是不管是许渊冲古诗英译的“意美、音美、形美”(6)许渊冲:《翻译的艺术》,北京:五洲传播出版社,2006年,第73页。,还是刘宓庆翻译美学关于汉语的结构美和音乐美,(7)刘宓庆、章艳:《翻译美学理论》,北京:外语教学与研究出版社,2011年。都体现了在翻译中保留语言的音乐性或上口性的必要。迄今从戏曲语言的音乐性出发探讨戏曲翻译的研究较少,但从戏剧翻译上口性原则切入研究戏曲翻译较多,如韩江洪、胡蒙楠对《十五贯》英译本的研究,(8)韩江洪、胡蒙楠:《基于语料库的戏剧言语英译策略研究——以<十五贯>的两种英译本为例》,《河南理工大学学报(社会科学版)2016年第17卷第3期,第332—339页。以及任晓霏、冯庆华对《西厢记》英译本的研究(9)任晓霏、冯庆华:《语料库戏剧翻译文体学》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第287—316页。可提供借鉴。但以往研究在整合戏曲语言符号和非语言符号的多模态舞台演出视角方面研究不足。中国戏曲集“唱念做打”于一身,既有听觉模态(唱念),又有视觉模态(做打),语言符号(文字语言)和非语言符号(形体动作)相辅相成,具有多模态整合性显著特征,为多模态翻译研究提供了素材。然而,当前从多模态视角研究戏曲翻译的文章仍较少,研究领域整体处于萌芽阶段,将多模态语料库应用于戏曲翻译研究更是寥寥。

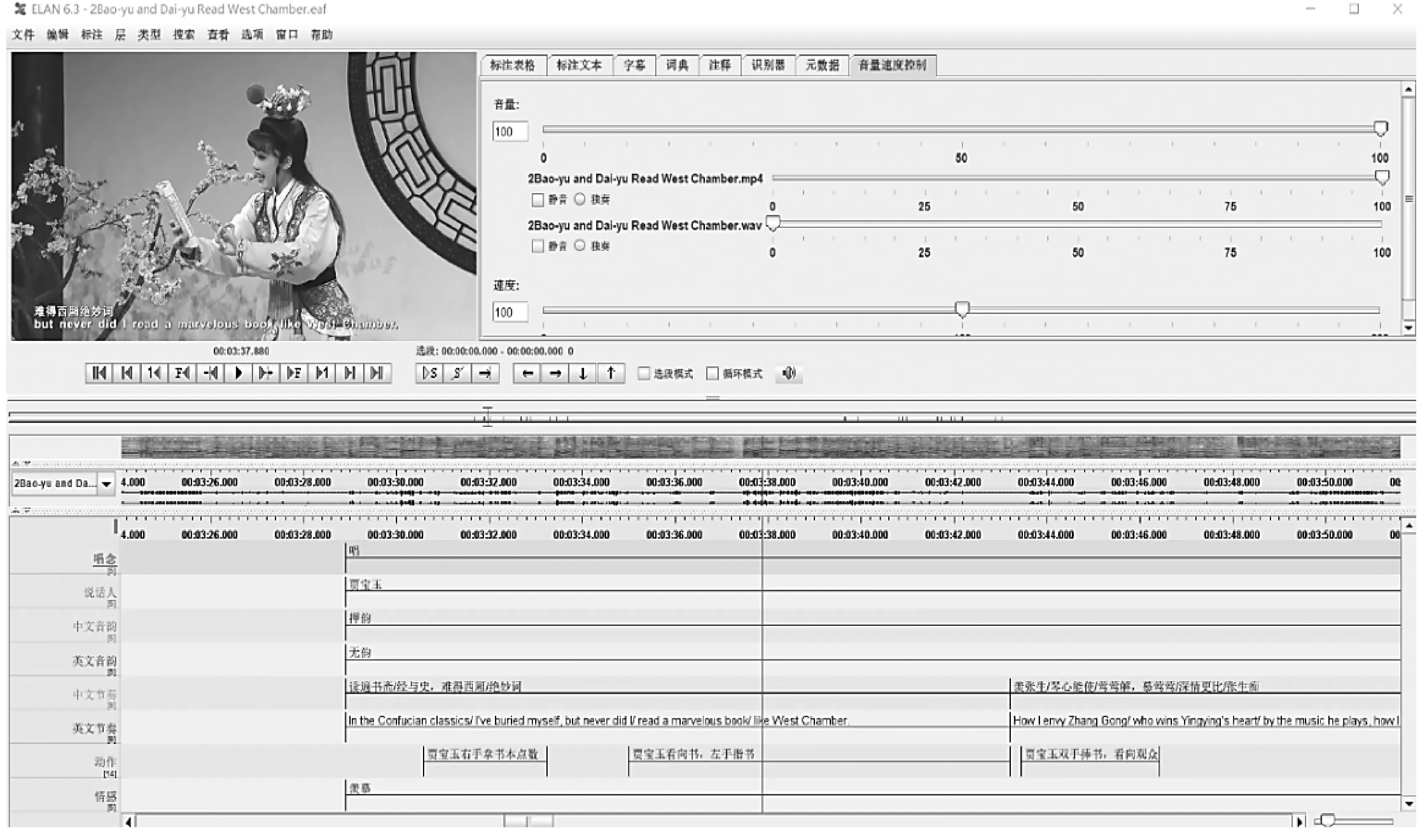

因此,本文以越剧《红楼梦》古戏楼版的国际网络直播演出(中英双语字幕)音视频材料为研究对象,借助ELAN音视频标注工具,自建小型多模态语料库,从戏曲语言的音乐性特点出发,对其语言和非语言的多模态特征进行标注,对演出英译字幕唱词的音乐性(音韵和节奏)及其与戏曲表演中关联的动作、情感的整合关系进行了个案分析,以期为中国戏曲舞台表演外译提供理论研究和方法论的借鉴及对翻译实践的支持,同时也为翻译实践教学中培养具有多模态视角的复合型翻译人才提供一定借鉴。

一 越剧《红楼梦》多模态语料库建设

多模态是指在设计一个符号产品或事件时使用的多个符号模态。(10)KressGunther,van LeeuwenTheo.Multimodal Discourse:The Modes and Media of Contemporary Communication.London:Arnold,2001,p.20.多模态翻译即指超越单一文本层面,涵盖文本、图像、声音、时空等多个模态之间的意义转换的翻译。在“媒介转向”(11)LittauKarin.First steps towards a media history of translation.Translation Studies,2011,4 (3),pp.261-281.下,多模态已成为国际应用翻译研究的前沿领域之一,(12)梁林歆、孙迎宾:《国际应用翻译研究前沿动态及展望——基于索引期刊The Journal of Specialised Translation论文的可视化分析》,《上海翻译》2021年第5期,第23—28+95页。在影视翻译、漫画翻译、绘本翻译等领域最为常见。多模态语料库是指包含经过转写、处理与标注的语言文本及与文本紧密关联的音视频数据库,目的在于采用实证的方法系统研究语言符号与非语言符号之间的相互作用,(13)刘剑:《国外多模态语料库建设及相关研究述评》,《外语教学》2017年第38卷第4期,第40—45页。能够为包括翻译学在内的多个领域提供全新的研究视角和方法。已建成的多模态语料库中,国外有SmartKom、NESPOLE!等,国内有SCCSD等,常用的多模态语料库工具有Praat、Anvil、ELAN等。

(一)越剧《红楼梦》多模态语料收集

越剧诞生于浙江、成长于上海,是中国五大剧种之一,其内容以才子佳人居多,唱腔上崇尚抒情妩媚,(14)游汝杰:《地方戏曲音韵研究》,北京:商务印书馆,2006年,第145页。极具江南风韵。《红楼梦》是越剧传统经典剧目之一,其中宝黛初见时的“天上掉下个林妹妹”唱段家喻户晓。自1958年首演以来,越剧《红楼梦》演出已10万场有余,(15)谢柏梁:《越剧<红楼梦>的经典意义》,《中国文艺评论》2018年第8期,第66—74页。更是早在1959年就走出国门,在世界各地大放异彩。本文选取的研究语料是在2021年春节来临之际上海越剧院在豫园为庆祝中比建交50周年进行国际直播而演出的古戏楼版《红楼梦》(中英双语字幕),由中国驻比利时大使馆和中国驻欧盟使团主办,布鲁塞尔中国文化中心和上海越剧院承办。此次演出也是中国传统戏曲在国际互联网平台迈出的第一步,具有重要示范意义和研究推广价值。首先,国际直播形式受众广泛,会更有利于戏曲文化传播(据悉院团直播经验相当丰富,2020年就做了不下50场直播,积累了1700多万观众);而此次演出之前安排的中国驻比利时大使简短致辞,以及片头对越剧《红楼梦》和豫园戏剧表演传统的英文简介,则做了很好的知识和背景铺垫,值得推广。(16)据上海越剧院院长梁弘钧介绍,此次国际直播选择古戏楼版《红楼梦》经过仔细考量,力图用这出“精华版”以简单明了的方式将经典剧目带到全球观众眼前。“希望借上海文化地标豫园、代表江南文化的越剧以及四大名著之一《红楼梦》,三位一体地展示不同于传统剧场的中国戏曲魅力。”而且也“希望此次机会能成为一个窗口,让国际观众能先喜欢上、了解上越剧,也为名家版《红楼梦》前往海外作铺垫,我们的目标是疫情过后登上国际主流舞台。”参见王筱丽:《“林妹妹“古戏楼里开唱,中国传统戏曲首次面向海外直播》,文汇报,(2021-02-10)[2022-10-21],http://dzb.whb.cn/.其次,翻译的成功与否,对广大外国受众的理解和接受而言至关重要。

该演出由“第十代”徐王版《红楼梦》传承者俞果和陈敏娟扮演贾宝玉和林黛玉,将三个多小时的经典版浓缩进100分钟,分为六折戏(黛玉进府、读西厢、游园·葬花、黛玉焚稿、金玉良缘、宝玉哭灵),(17)徐王版《红楼梦》是指由徐进编剧,徐玉兰和王文娟分别饰演贾宝玉和林黛玉,于1958年首演的经典版《红楼梦》,是越剧发展成熟的标志性剧目之一,参见曾嵘:《五十年,红楼竞艳略谈越剧<红楼梦>的不同版本和组合》,《上海戏剧》2008年第11期,第14—16页。本次演出完整剧目可参见越剧《红楼梦》(古戏楼版),优酷网,(2021-12-08)[2022-10-21].https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyNTkwNzEyOA==.囊括了原剧全部经典唱腔,既再现了一人多角的传统表演样式,又创造了一次“微缩景观”般的舞台呈现,(18)王筱丽:《“林妹妹“古戏楼里开唱,中国传统戏曲首次面向海外直播》,文汇报,(2021-02-10)[2022-10-21],http://dzb.whb.cn/.获得海内外观众一致好评。本研究将本次演出的音视频导入ELAN中进行标注和分析。

(二)研究工具与语料加工

ELAN(EUDICO Linguistic Annotator)是一款能够对音视频文件进行多层级同步标注的多模态分析软件,允许研究者自行定义标注编码,对文本、语音、动作、表情等多种语言和非语言符号模态进行精准定位标注,较常见于演讲、会议、口译、外语教学等场景的多模态话语分析。在本研究中,ELAN用于对越剧《红楼梦》英汉字幕唱词的音韵、节奏及相应的舞台表演动作和情感进行标注和分析。

在完成ELAN软件的下载安装之后,建库的第一步为导入研究语料。由于原直播演出视频时长较长,本研究先使用视频编辑软件将原视频按折子数分为了六部分,每部分时长8—20分钟不等,便于操作。接下来就是根据研究内容对视频进行标注。语料的加工和标注是根据语料特点、研究内容和目的进行。从越剧语料来看,越剧是一种从“落地唱书”发展而来的板腔体戏曲,其唱词创作和曲牌体戏曲(如昆曲)相比,受字声格律的限制相对有限,处理方式更为灵活。在用韵上具有说唱文学“合辙押韵”的特点,共有二十道韵辙,可合并为十三部使用,如腰晓韵、临清韵、天仙韵、思支韵等等,(19)卢时俊、凌仲祺:《越剧唱词韵辙》,《戏文》2001年第1期,第65—70页。富有音乐美感;在句式上往往采用齐言体上下句格式,不论平仄,讲究节奏对仗,常见的节奏形式有“二/二/三”“三/二/二/三”“三/三/四”等。鉴于越剧本身的特点和本文篇幅对研究复杂性的限制,本文主要选择音韵和节奏两部分对越剧唱词音乐性的英译进行研究。其中,音韵主要指原文(中文)的尾韵和译文(英文)的头韵、尾韵等(以尾韵为主),节奏主要指原文及译文小句的句中停顿。

从本文研究目的而言,对越剧语言音乐性考察的参数设置主要是唱词的音韵和节奏,以及与戏曲表演性关联的动作和情感方面。据此,对于每部分视频均建立8个层次(见图1)标注,分别为唱念、说话人、中文音韵、英文音韵、中文节奏、英文节奏、动作、情感。其中:

图1 越剧《红楼梦》多模态语料库标注界面示例

(a)“唱念”层对唱词和念白进行分割标注,标明唱段,便于后续分析;“说话人”层标注了唱词的演唱主体;

(b)中英两个“音韵”层以唱段为基础对中英文音韵进行标注。为便于统计,未标注具体的押韵格式,仅标为“押韵”或“无韵”;

(c)中英两个“节奏”层以上下句为一组进行标注,用“/”表示句内停顿,遇到不成对的句则依据上下文并入前、后两句或单独划分。中文节奏层依据越剧唱词句式划分停顿,英文节奏层综合意群进行逻辑停顿和语法停顿划分;

(d)“动作”层对演员演唱时相应的舞台形体动作进行标注。戏曲表演身段涉及头、肩、手、腰、腿、脚、服饰等各个方面,(20)陈先祥:《戏曲舞蹈艺术》,武汉:长江文艺出版社,1988年,第74—101页。形体与唱念相得益彰。和京剧等唱做并重的剧种相比,越剧“以歌为重,以舞为辅”,“唱念”与“做打”并行,但重在前者,动作量较少且动作幅度较小,与日常生活较为贴近。(21)俞珍珠、史昕:《独辟蹊径自成一家——越剧身段与戏曲程式》,《戏曲艺术》2005年第1期,第101—106页。本文主要对指向性动作(如手指指向、目光看向、身体走向等)进行标注。

(e)“情感”层以唱段为基础对角色演唱时主要的情感和情感变化进行标注。

为呈现上述考量参数,图1以第二折“读西厢”中的场景为例展示了标注界面。对所有文件标注完成后,使用ELAN的多文件处理功能,获得各个层标注统计的txt文件,再放入Excel表格中,便于分析。

二 基于语料库的研究结果分析

(一)中英文唱词的音韵特点

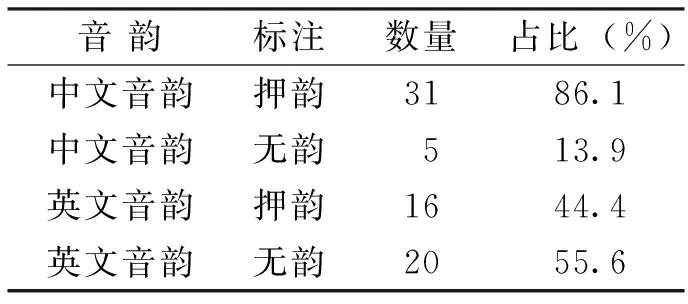

通过对越剧《红楼梦》整场表演的中英文唱词押韵进行统计,在标注得到的36个唱段中,中文原文押韵的唱段有31段,占比86.1%,无韵的有5段,占比13.9%;英文译文押韵的唱段有16段,占比44.4%,无韵的有20段,占比55.6%,见表1。

表1 中英文唱词押韵数量及占比

此外,在中文押韵的唱段中,对应英文译文也押韵的有14段,占比45.2%。中英文诗歌和唱词当中用韵都很重要。在汉语中,韵式主要指尾韵,押韵主要看韵腹和韵尾,即在诗(或文)句的最后一个字(音节)里有规律地使用相同或相近的韵,(22)王希杰:《修辞学导论》,杭州:浙江教育出版社,2000年,第555页。而现代汉语所有的音节都是由39个韵母所构成的,因此正如闻一多所说:“中国韵极宽,用韵不是难事”(23)王希杰:《修辞学导论》,第555页。。在越剧音系中,韵母更有44个之多,(24)游汝杰:《地方戏曲音韵研究》,第153页。进一步降低了越剧唱词押韵的难度。在英文中,韵式则更为多样,除了尾韵,头韵和行内韵也很常见。但英文作为一种重音语言,其节奏是第一位的,音韵次之。英文押韵,特别是押完全韵,要满足多个条件,(25)王宝童:《关于英语诗用韵的思考》,《外国语(上海外国语大学学报)》2002年第2期,第59—65页。因而在灵活性上逊于汉语。因此,表1所示中文押韵要远多于英文押韵。

(二)音义学视角下中英文唱词音韵的情感意义

音义学是研究语音形式和意义之间联系(或称语音象征)的学科。音义学认为语言的音响或发音特征和语言所表达的含义、情感之间存在一定程度的联系,如[u]比[i]含有更多悲伤、阴沉的情感,因为其与人的呜咽声相似。(26)郑立华:《语音象征意义初探》,《现代外语》1989年第1期,第55—59页。戏曲的音乐性语言也具有“与情感相融合”的特点,这一点不仅体现在语义上,也体现在音义上。下文将结合音韵标注和情感标注结果进行举例分析。

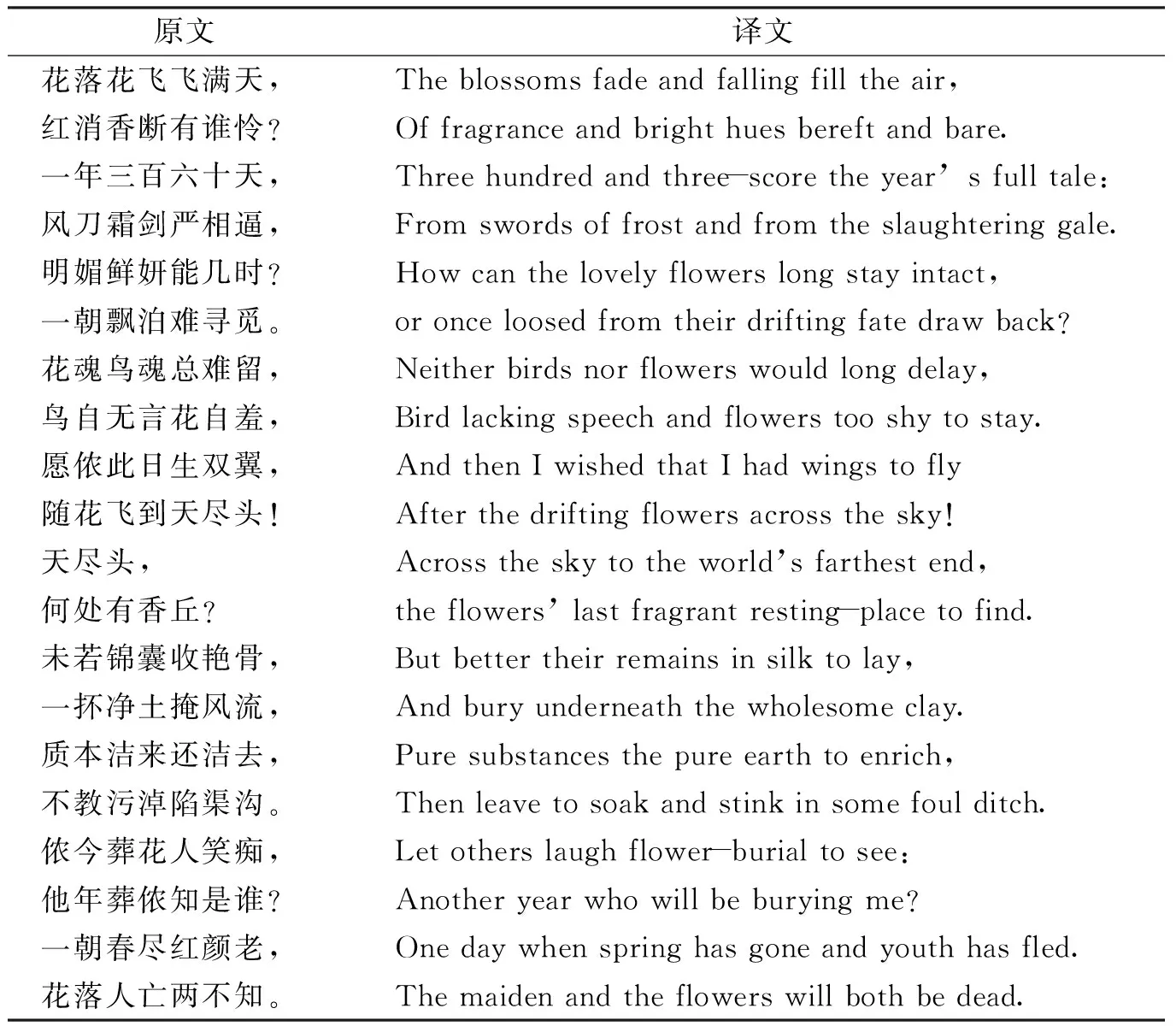

表2为越剧版《葬花吟》唱段。在《红楼梦》原著中,《葬花吟》共有52小句(26行),篇幅较长。在越剧《红楼梦》中,《葬花吟》改编为了20小句,篇幅较短,更适合舞台演唱,并对个别字词进行了修改,如将“强于污淖陷渠沟”改为了“不教污淖陷渠沟”。按照板式(27)所谓板式,是指戏曲中“板腔变化体”音乐根据节拍、节奏、速度等划分的唱腔格式,参见连波:《越剧唱腔赏析》,上海:上海音乐出版社,2013年,第29页。的变化,(28)徐进:《越剧红楼梦》,上海:上海文艺出版社,1979年,第101—104页。越剧版《葬花吟》可以分为三部分:第一部分为散板,从“花落花飞”到“难寻觅”;第二部分为慢中板,从“花魂鸟魂”到“陷渠沟”;第三部分为慢板,从“侬今葬花”到“两不知”。从散板到慢中板再渐慢转为慢板,《葬花吟》表达的情绪越来越悲痛、哀伤。并且到了第三部分,唱腔由原先的尺调腔转为了弦下腔,(29)尺调腔和弦下腔为越剧的两种重要腔系,前者表现的情感细致、情真意切,后者适宜表现悲凄、激越的感情,参见连波:《越剧唱腔赏析》,第12—15页。愈加悲凉、凄怆。与之相对应的,中文唱词音韵也从开头的“天仙韵”(天、怜)变为“留求韵”(留、羞、头、丘、流、沟)再到“思之韵”(痴、知),开口度逐渐变小,发音逐渐低沉,符合人物的情感变化。

表2 《葬花吟》唱段

就译文而言,《红楼梦》著名的英译本主要为霍克斯译本和杨宪益、戴乃迭译本。经查阅,在本文所选的演出视频中,视频译者主要参照了《红楼梦》霍译本对《葬花吟》唱词进行英译。原因之一在于在杨戴译本中,(30)Tsao Hsueh-Chin,Kao Hgo.The Dream of Red Mansions (Volume Ⅰ).Trans by Yang Hsien-Yi,Gladys Yang.Beijing:Foreign Languages Press,1994,pp.399-400.《葬花吟》主要采用隔行押韵。但因越剧版《葬花吟》对原文进行过删减,若采用杨戴译本,韵式则会显得七零八落,失去韵律之美。而此处选取的霍克斯译本为双行押韵,经删减后也能保留原来的押韵格式,读来朗朗上口,富有音乐性。且英文押韵多用[e](air、bare、fled、dead)、[eI](tale、gale、delay、stay、lay、clay)、[aI](fly、sky)等,带有幽怨哀叹的语音象征,符合唱词的人物情感。本部分视频译者选取霍克斯译本,译文在很大程度上表现了原文唱词的这种情感特点。但在情感变化上,英文押韵却未能表现出原文唱词所体现的哀痛情绪的不断加深这种情感变化特征。如前所述,这主要缘于英文本身音韵特征的限制,不像汉语那样音韵较宽,用韵较为灵活方便。

(三)中英文唱词的节奏分析

在节奏方面,共得到123处标注(上下句为一处标记)。为方便溯源,ELAN中的标注为完整唱词,用“/”表示小句句内停顿。在统计时,本文对从ELAN导出的数据进行了进一步处理,统计了每处标记的停顿数,并对比了中英文唱词的停顿数。统计结果表明,共有48处中英文停顿数相同,即原文和译文节奏相似;36处中英文停顿数仅相差1,原文和译文节奏相近;剩下39处中英文停顿数相差较大,节奏不同,即在大部分唱词(约70%)中,译文节奏能够做到和原文相似或相近。如下表3“天上掉下个林妹妹”唱段中,译文不仅在停顿数上和原文相同,节奏相似,而且在句式上也能做到部分句式上下句对仗,展现越剧唱词的音乐美。

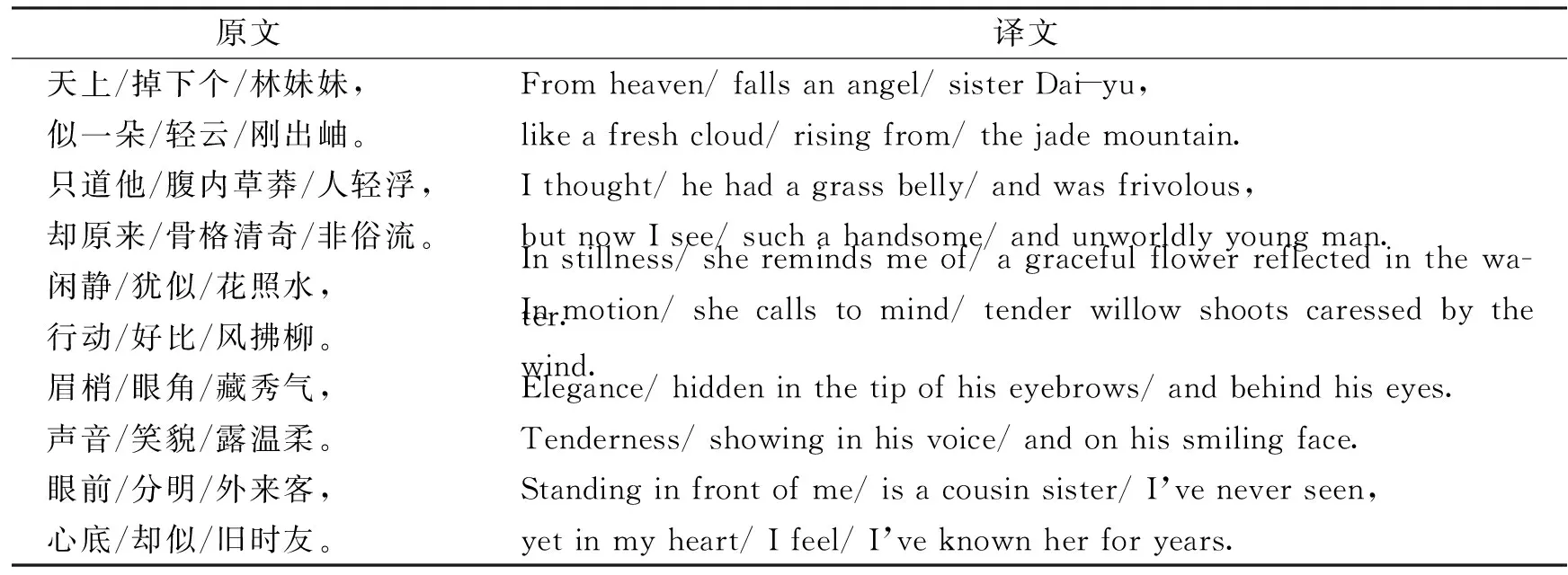

表3 “天上掉下个林妹妹”唱段

但是从表3也发现部分译文句子过长,不够简洁扼要,节奏感欠缺,译者或许可以对译文进行变通,尽量符合舞台表演唱词的节奏感。

(四)中英文唱词与肢体动作协调性分析

肢体动作是有声语言的重要拓展和延伸。不管是通用表演的“声台形表”,还是戏曲表演的“唱念做打”,恰当的肢体动作能更有效地诠释语言的内涵和情感,使表演更完整。戏曲表演本质上是一种写意性的“化身表演”,其肢体动作(也称为程式或身段)具有“追求神似、离形得似、神形兼备”的特点。(31)俞珍珠、史昕:《独辟蹊径自成一家——越剧身段与戏曲程式》,《戏曲艺术》2005年第1期,第101—106页。因此,这种虚拟化动作的含义往往需要经由语言来解释。特别是在节奏上,肢体动作的一动一静、一颦一笑,都是在语言、音乐的节奏中实现的。(32)张庚、郭汉城:《中国戏曲通论》,上海:上海文艺出版社,1989年,第148页。相应的,戏曲语言也需要与动作相适应。下文将结合节奏和动作标注结果进行举例分析。

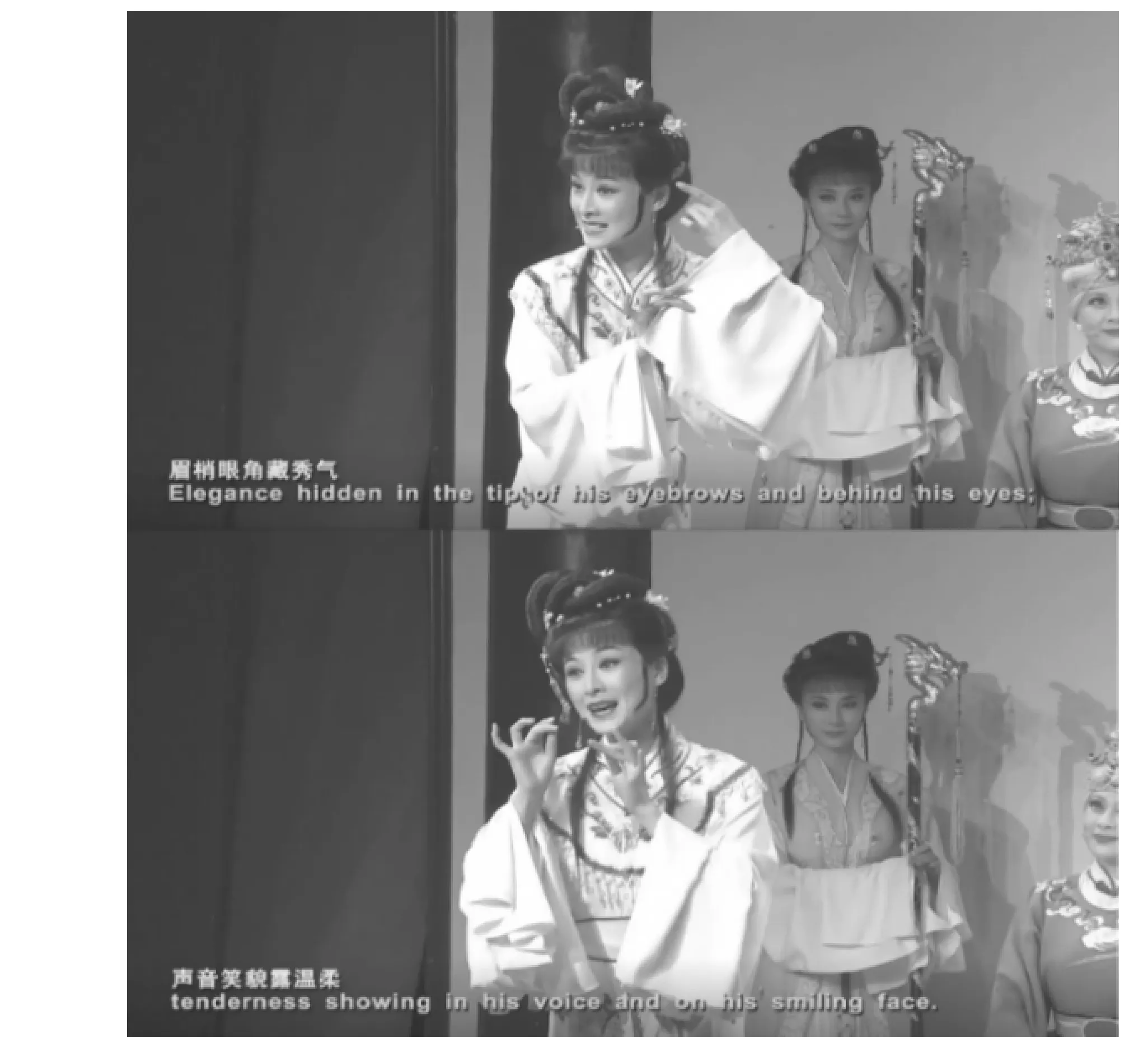

在上述“天上掉下个林妹妹”唱段中,林黛玉在唱到“眉梢眼角藏秀气,声音笑貌露温柔”时,带有明显的指向性动作,见图2:当唱到“藏秀气”时,手指眉梢/眼角;当唱到“露温柔”时,双手模拟表示微笑动作。译文在这两句唱词的处理上,以“秀气”(elegance)和“温柔”(tenderness)为主语,将“眉梢眼角”(in the tip of his eyebrows and behind his eyes)和“声音笑貌”(in his voice and on his smiling face)放在了后半句,与演员的肢体动作表演合拍,充分体现了节奏“与动作相匹配”这一音乐性特点,也体现出戏曲表演中多模态之间整合较好的效果体现。

图2 “天上掉下个林妹妹”唱段动作

但也存在部分译文与肢体动作相反的情况。如图3为第三折“游园·葬花”中贾宝玉在听完林黛玉的《葬花吟》后与林黛玉诉委屈的“想当初妹妹从江南初来到”唱段中的两句唱词。

此处中文节奏为“我把那/心上的话儿/对你讲,心爱的东西/凭你挑”,英文节奏为“(I was by your side/ all day long,)sharing with you/ everything in my heart,and giving you/ even the things most dear to me.”。贾宝玉在唱到“对你讲”和“凭你挑”时,语言指向为“你”,手指动作也都指向了林黛玉。但英文译文在动作相对应处处理为了“in my heart”和“to me”,语言指向为“我”,与动作相矛盾。尽管中英文语言存在一定差异,但在动作指向性较明显的地方,应谨慎处理,避免出现矛盾。比如前句“我把那/心上的话儿/对你讲”的英文可以修改为“sharing everything/ in my heart/ with you”,把“with you”后置,与动作指向性合拍。同理,后句“心爱的东西/凭你挑”的英文可修改为“and give everything/dearest in my eyes/ to you”,把“to you”后置与动作指向性合拍。如此,英语语言观众在看字幕的时候,会感觉到节奏和动作相匹配,增强观看体验和理解效果。

如前所述,越剧“唱念”与“做打”并行,但重在前者,动作量较少且动作幅度较小。这种特征对英译的节奏与动作匹配上降低了难度,唱腔的舒缓和唱词的简约,给翻译的措辞上释放了空间和自由度,可以在一定程度上弥补英语不如汉语音韵使用灵活和宽广的问题,因而为译者的创造性也提供了一定发挥余地。但在某些唱词复杂的长句上以及动作较多的场景,这种节奏与动作匹配的难度加大,对翻译造成更大的挑战。这方面可以结合戏曲翻译的多模态特点深入探究。

三 结论与展望

聚焦戏曲语言的音乐性特征在戏曲表演多模态中的作用,自建多模态语料库,利用ELAN多模态标注分析软件,对越剧《红楼梦》的演出英译字幕进行了分析。研究发现,在音韵方面,英文译文押韵完成度较高,保留了上口性特征,但在表现相对应的情感或情感变化方面有所欠缺,这与英文音韵本身的限制性有关。在节奏方面,译文节奏能够做到和原文相似或相近,但在结合舞台动作,特别是指向性动作上,存在部分语言与动作指向不太合拍甚至相反的情况。总体来看,该演出英文字幕在表现戏曲语言的音乐性上,在“于演员易演唱,于听众易听懂”方面考虑较为周到,但是在“与动作相匹配,与情感相融合”方面还有欠缺。这在一定程度上反映出当前戏曲翻译领域“重文本而轻舞台”的情况,对戏曲多模态表演性特征及其不同模态之间配合的复杂性重视不够,研究不足。

近年来,融合语言符号和非语言符号的多模态翻译研究视角为集文学性、音乐性、舞台性为一体的戏曲翻译研究带来了新的发展契机,多模态语料库的发展更是给戏曲翻译研究提供了科学且高效的应用工具。将多模态视角及工具如ELAN引用到具有多模态特性的戏曲翻译研究中具有广泛前景,基于前期研究,提出如下需要深入探索问题,以期为今后戏曲翻译研究深入拓展提供一些参考:(1)今后研究中需要思考如何尽可能保证多模态文本标注及量化的客观性;(2)在中文演唱与伴奏难分离、英文演唱难实现的情况下,可探究如何进行更为合理的音高、音长分析;(3)探讨如何融入更多戏曲听觉视觉符号进行分析,如灯光、动作细节、伴奏、唱腔、声调等;(4)鉴于板腔体戏曲唱词“不论平仄”,将来更细致的研究如果考虑英文音节和音步的抑扬节奏,参照戏曲板式、曲谱的细致参数进行标注或许有望初步解决该问题。限于篇幅,本文仅作了初步尝试。希望本文可以抛砖引玉,引发戏曲和翻译界同仁更深入的探讨。