北周丘目陵猛略四面造像碑初探

2023-09-03安放琪

安放琪

关键词:造像碑 丘目陵猛略

山西博物院收藏着一通北周时期(557 ~ 581)的石刻造像碑(图1),1957 年于山西省永济县永乐镇石佛寺征集,根据刊刻的题记内容定名为丘目陵猛略四面造像碑,是北朝时期少见的精品之作,多年来对其的具体雕凿内容从未细述,研究成果更是未见,只在《从馆藏佛教文物看佛教的传播》1 一文中提及其名称,但没有对其进行详细描述和深入研究。此碑的主要特征是碑首的形制较为特殊,与一般为圆拱形的碑首有着较大的区别,碑阳与碑阴的开龛结构排列甚是少见,龛顶多层帷幔和珠串坠饰相结合的装饰手法也较为罕见。

一、碑体形制

质地为灰砂岩,长89.5 厘米,宽38 厘米,高168.5厘米,碑体厚实而稳重,形制为四面扁体式,顶端为平顶,四角呈梯形,与碑体相连,形制与北周建德元年(572)《李元海兄弟七人造元始天尊碑》2 相同。从平顶结构分析,碑首应是仿造古代地面建筑屋顶的结构造型,只是碑首与碑体分离后遗失不存,因为碑首与碑体为分别雕凿后组装而成,在历史传承过程中极容易造成分离。另外山西博物院收藏的卫超王与卫秦王两通方柱体四面造像碑,其顶部的凸榫可以说明是采用了古代建筑屋顶形式,也证明了是组装而成的,只是在传承过程中屋顶遗失,现已不存。碑首采用中国古代建筑屋顶的结构造型明显是石窟寺的缩影,在众多的石窟外壁都有仿建筑的结构造型,如南响堂山石窟第7 窟的外壁就雕凿有仿建筑的结构。此种形制的造像碑从北魏时期已出现,如北魏正光四年(523)三县邑子二百五十人等造像碑。3 北朝各时期均有雕凿,如河南博物院收藏的北齐武平三年(572) 佛时寺造像碑4 和洛宁县北周兄弟三人造像碑5 即是两通完整带有庑殿式屋顶结构的方柱体四面造像碑,屋顶的正脊、垂脊、瓦、滴水等建筑特征一应俱全,是建筑屋顶在造像碑中的完美体现。

二、碑体内容

整体雕工精致而细腻,采用高浮雕、平雕与线刻三重工艺雕凿而成。碑体四面开龛。

(一)碑阳

碑阳(图2)的碑首梯形面雕凿二伎乐天,身材婀娜,呈飞行状,帛带随风飘逸。碑体开上下两层龛,上层为一大龛,下层为并列两小龛。上龛装饰五层帷幔,层次分明,自里至外相互叠压,依次为“八”字波曲形、褶皱叠压形、倒置三角形、半圆波曲形、垂带形,宽带顶部有花卉和桃形装饰物相间排列,每个装饰物又有联珠形串饰,串饰底部有球形坠饰。龛内雕凿一佛二弟子二菩萨二供养人七尊像。主尊头部圆润,双耳低垂;双手残缺,从手臂姿势分析,左手施与愿印,右手施说法印;内着僧祇支,祇带于胸前系结,外着通肩佛衣,衣纹质感较强,层次叠压规整,自然流畅垂于座前;结跏趺坐于束腰形莲花台之上,座旁蹲坐二狮。弟子迦叶直立于莲台之上,面部残缺,内着僧祇支,外披通肩袈裟,双手藏于袈裟内,袈裟左右两角于胸前系结,一角隐藏不见,一角外露下垂,衣纹自然下垂。弟子阿难直立于莲台之上,头部残缺,内着僧衹支,外披通肩袈裟,双臂藏于袈裟内,双手外露,各握一衣角于胸前呈系结状。左胁侍菩萨跣足直立于莲台之上,头部残缺,颈戴项圈,左手持物,右手持莲花花蕾于胸前,外披通肩天衣,左右衣带于腹前交叉穿过严身轮,衣带下垂后又上扬绕至双臂,下着裳裙。右胁侍菩萨跣足直立于莲台之上,头部残缺,颈戴项圈,右手持物,左手持莲花花蕾于胸前,外披通肩天衣,左右衣带于腹前交叉穿過严身轮,下垂后并上扬绕至双臂,下着裳裙。二供养人直立于莲台之上,身披袈裟,双手合十于胸前。龛左侧刊刻榜题“上方南面像主照□惠□李□一心供养佛时”,右侧刊刻“上方□□□□照□□□□李延和李双□等一心供养佛时”。

下层左龛雕凿一佛二弟子二菩萨五尊像,面部均残损。主尊结跏趺坐于莲台之上,高肉髻,双手残缺,内着僧祇支,外着通肩佛衣,衣褶层次分明,自然流畅垂于座前。二弟子身披袈裟,两角于胸前系结,双臂藏于袈裟内。二菩萨直立于莲台之上,身披天衣,左手持物,右手持莲花花蕾。右龛除一佛二弟子有圆形头光外,其余均与左龛相同。两龛间榜题刊刻“都像主车骑大将军仪同三司大都督美/ 阳县开国男永乐郡守丘目陵猛略”和“右相堪像主韩纂棠”,右龛外刊刻“右相□(堪)□□明主照佰方□□□子□等一心侍”。龛下以平雕工艺雕刻十位比丘形象,但刊刻有十二个榜题,为使各比丘在碑体的占用面积相同,采用了细阴刻线的形式进行了分隔处理,比丘分左右两侧面向中心,均为光头,身披袈裟,手持莲花,左侧榜题依次为“永乐郡三藏比丘昙贵一□□□”“比丘僧显一心供养佛”“比丘惠朗一心供养佛”“比丘僧惠□□□□”“比丘智严一心□□□”“永乐县藏安□□□□”;右侧榜题依次为“化师比丘法云一心供养、比丘惠(辩)一心供养佛”“比丘纂□一心供养佛”“比丘惠藏一心供养佛”“比丘明献一心供□□”“沙弥志□□□□□”。

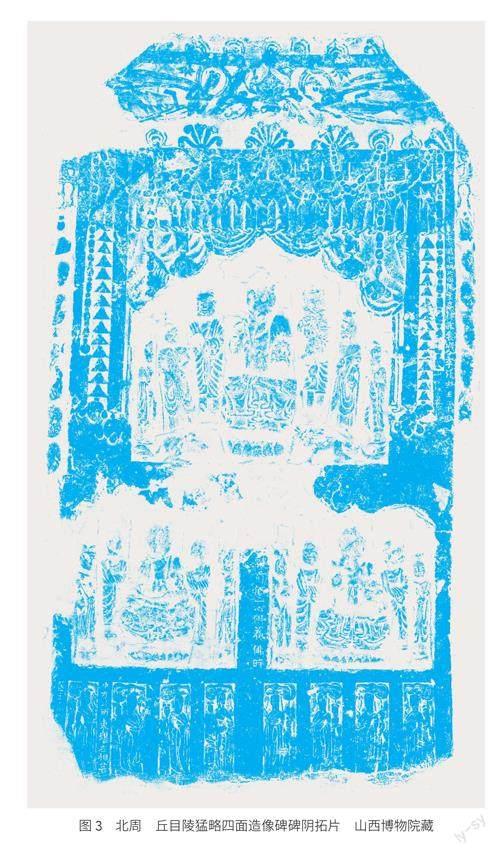

(二)碑阴

碑阴(图3)的碑首梯形面雕凿二伎乐天。碑体开上下两层龛,上层为一大龛,下层为并列两小龛。上龛龛顶装饰帷幔,相互叠压,层次感分明,龛内雕凿一佛二弟子四菩萨七尊像。主尊跏趺坐于莲花座之上,面部残缺,脑后有圆形头光,双手残缺,内着僧祇支,祇带于胸前系结,外着通肩佛衣,结衣褶相互叠压,层次分明,自然流畅垂于座前,座前有双狮蹲坐。弟子迦叶残缺严重,阿难身披袈裟,双手藏于袈裟内。中间两位菩萨跣足直立,手持莲花花蕾,身披天衣,衣带于胸前交叉穿过严身轮,下垂后又上扬绕至双臂。外边两位菩萨跣足直立于莲台之上,双手合十于胸前,身披通肩袈裟,衣纹自然下垂。龛左侧刊刻榜题“上方开光明北面佛主李神敬长城人李引生王柒周三人等/ 一心供养”。

下层左龛雕凿一佛二弟子二菩萨五尊像。主尊结跏趺坐于莲台之上,头部与双手均残缺,脑后有圆形头光,内着僧祇支,祇带于胸前系结,外着通肩佛衣。二弟子身披袈裟,双手藏于袈裟内。二菩萨跣足直立于莲台之上,头戴莲花形高冠,手持莲花花蕾,身披天衣。右龛与左龛雕凿内容相同。两龛中间刊刻榜题“韩逪佰一心供养佛時”。龛下雕凿八位供养人形象,分左右两侧面向中心,供养人为光头,身穿广袖长袍,身后各有两位侍从手举华盖与掌扇,八位供养人中只有右侧最后一位刊刻了榜题“中方北面东堪右相菩萨主求忺……”

(三)两侧

碑左侧(图4)开上下两层龛。上龛龛顶装饰有华丽的帷幔,龛内雕凿一佛二弟子三尊像,主尊结跏趺坐于莲花台之上,面部漫漶,身后有舟形背光,左手施与愿印,右手施无畏印,内着僧祇支,外着通肩佛衣。二菩萨直立于莲台之上,头戴莲花高冠,手持莲花花蕾,身披天衣。下龛雕凿内容与上龛相同。龛下雕凿四位比丘形象,比丘为光头,身披袈裟,手持莲花花蕾。左侧榜题为“比丘(辩)?(标)一心供养佛、比丘王祭一心供养佛”,右侧榜题“比丘(辩)珎(珍)一心供养佛、比丘洪□一心供养”。

碑右侧(图5)雕凿内容与左侧相同,龛下左侧榜题为“比丘洪祭一心供养、比丘僧图一心供养”,右侧榜题为“比丘法和一心供养、比丘洪湛一心供养”。

三、碑体特征与立碑方位

龛上端多层次的帷幔和珠串是非常特殊的华丽装饰,只用在具有建筑屋顶结构的造像碑中,与北齐天统四年(568)张伏惠造像碑、6 北周僧渊造像碑、7 李元海兄弟七人造元始天尊碑8 龕上端帷幔十分相似,帷幔与珠串装饰是上层贵族人群生活中房屋建筑的厅堂和门窗上使用的一种装饰物,北周以前造像碑中的帷幔多数为一层或二层,也少有珠串装饰;而此碑五层的帷幔与华丽的珠串和垂带在造像碑甚是少见,应是具有一定身份的高等级贵族出资雕凿佛碑时所使用的一种特殊装饰物。

碑阳与碑阴的三龛均采用了“品”字形的排列结构,这在造像碑中较为少见。常规的三龛造像碑在开龛时采用上中下竖向排列的方式较为多见。造成这种现象的因素有两种:其一可能是因为碑体的形制较常规三龛的碑体在体积上略长而专门设计的,其二可能是由于帷幔和上龛占用了碑体的多数面积,致使另外两龛无法按常规的竖排方式排列,所以采用了横排的方式进行了排列。笔者认为,该现象是由第一种因素造成的,因为在龛外有明显的界隔细阴线,包括下层两龛之间榜题及龛下比丘像榜题都有非常明显的界隔线,所以“品”字形的结构分布是根据碑体结构而精心设计的。

从榜题中可以看出此碑当时的放置方位十分明确,这在造像碑中非常少见。碑阳上龛榜题刊刻像主为南面像主,碑阴榜题刊刻像主为北面佛主,碑阴供养人榜题刊刻下层右龛为北面东堪(龛),都明确说明了龛位的具体朝向,与中国自古就有坐北朝南的四方位理念相吻合,因而碑的放置方位是碑阳朝南,碑阴朝北而立。

四、丘目陵猛略的郡望及其官爵

丘目陵氏为鲜卑族,是代北地区罕见之三字姓,也是代北八姓之首;其先祖为代北部落大人,地位仅次于拓跋氏。鲜卑人多数是二字或三字的复姓,孝文帝迁都洛阳后认为姓氏与汉人不同,有着民族的差异,也影响民族之间的交流与合作,遂下令将鲜卑族的复姓改为单字汉姓。《魏书· 官氏志》载:“丘穆陵氏后改为穆氏。”9《魏故瀛洲穆使君墓志》10 是东魏高唐县开国男穆瑜墓志,志文中有“君姓于魏,为氏族之首”的记载,明确说明了穆氏为氏族之首。古时“目”与“穆”同音互用。《魏孝文帝吊比干文碑》题名录中有“长乐公臣河南郡丘目陵亮”的记载,11 在龙门二十品之一的《牛橛造像记》中有“长乐王丘穆陵亮”的记载,12 说明了“丘目陵”与“丘穆陵”为同一姓氏。北魏孝文帝太和十九年(495)六月诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。13 穆氏遂以河南洛阳为郡望。《魏故太原太守穆公墓志铭》云:“公讳子岩,姓穆氏,河南洛阳人。”14《魏故瀛洲穆使君墓志》云:“君讳瑜,字子琳,河南洛阳人。”15《魏故安东将军中书舍人穆良墓志铭》云:“君讳良,字祖德,河南洛阳人也。”16 从以上志文来看,穆氏都以河南洛阳为郡望,与史书记载相符。

都像主丘目陵猛略即雕凿此碑的最大出资人,集车骑大将军、仪同三司、大都督、美阳县开国男、永乐郡守等官爵于一身。车骑大将军是古代高级官名,在将军中为地位较高者,地位相当于上卿,或比三公,典京师兵卫,掌宫卫。仪同三司为散官名,指非三司而仪制同于三公。大都督是高级官名,为全国最高之军事统帅。美阳县开国男为爵名,是五等爵之一,食邑为县,故爵名前常冠以所封县名。郡守是古代官名,郡的行政长官,主一郡之政事。

五、比丘相关记载

榜题中三位比丘姓名在其他碑文中也有相关记载,《赵富洛等二十八人造观世音像》中有“比丘昙贵”记载;17《观世音经碑》中有“大像主比丘惠朗”的记载;18《意瑗法义造佛国之碑》中有“比丘惠朗”的记载;19《张寿年八十五人等造像记》中有“比丘惠朗”的记载;20《关中北魏比丘惠朗等造释迦弥勒双龛像碑》中有“比丘惠朗”的记载。21《韩小文造像碑》中有“比丘僧显”的记载;22《三堂寺造像碑》中有“比丘僧显”的记载;23《邑义五百余人造像碑研究》中有“比丘僧显”的记载。24

从以上比丘姓名可以看出一人在多个碑文中都有记载的情况,这也说明了北朝时期佛教在民间的传播盛行,更体现出造像碑是佛教传播过程中的重要载体。

六、结语

单体的佛教造像碑是北朝时期佛教艺术不可或缺的组成部分。丘目陵猛略四面造像碑作为社会文化生活的产物,具有十分明显的特点。在开龛形式和装饰内容上都非常少见,体现出佛教艺术的新面貌。它不仅以精神信仰的载体呈现,更鲜明地反映了北周社会民众的宗教活动,对了解北周佛教造像特征及风格脉络提供了较好的实物资料,具有十分重要的研究价值。