基本医疗保障水平对农民工再生育意愿的影响

——基于2018 年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据的分析

2023-09-02汤兆云杨正媛

汤兆云,杨正媛

(华侨大学政治与公共管理学院,福建 泉州 362021)

一、研究背景与文献综述

农民工是我国工业化、城市化进程中出现的“既非传统意义上的城镇居民,亦非传统意义上的城乡居民,是一个与农民和市民均不同质的群体”[1]46-48,即跨地区外出的“进城务工的农村居民”[2]93-102。随着经济的快速发展和城镇化进程的加速,大量的农村居民选择进城务工。国家统计局2021 年农民工监测调查报告数据显示:2021年农民工总量为29 251 万人,约占我国总人口的20.72%;其平均年龄为41.7 岁,50 岁及以下的农民工所占比重为72.7%;有配偶的农民工占比达80.2%。农民工规模庞大,多数处于有配偶状态和育龄期阶段,符合生育的基本要求。在我国人口老龄化和少子化问题越来越凸显的大背景下,如何提高该群体的生育意愿尤为重要。关于影响生育意愿的研究,理论和实践达成共识的是:经济因素是影响人们生育意愿的主要原因。我国生养小孩的成本主要由家庭内部承担[3]47-57,近些年密集型教养模式成为主流后,大幅增加了家庭培养小孩的成本[4]1-10。而农民工的收入水平并不高,2021 年农民工年均收入为53 184 元①,全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106 837 元②,后者的工资收入约为前者的2.01 倍。受制于相对较低的收入水平,农民工的再生育意愿也不够高。流行病学悖论表明,流动人口受制于学历、户籍等多种因素的影响,大多从事劳动密集型工作,较差的工作环境和较低的医疗保障水平对该群体的身体健康带来一定程度的负面影响,加重该群体的经济压力。医疗保险可以在一定程度上避免人们“因病致贫”的经济风险,放松家庭对未来的预算约束,减轻家庭的经济压力[5]103-116。因此研究医疗保险与农民工再生育意愿之间的关系,具有重要的现实性与必要性。

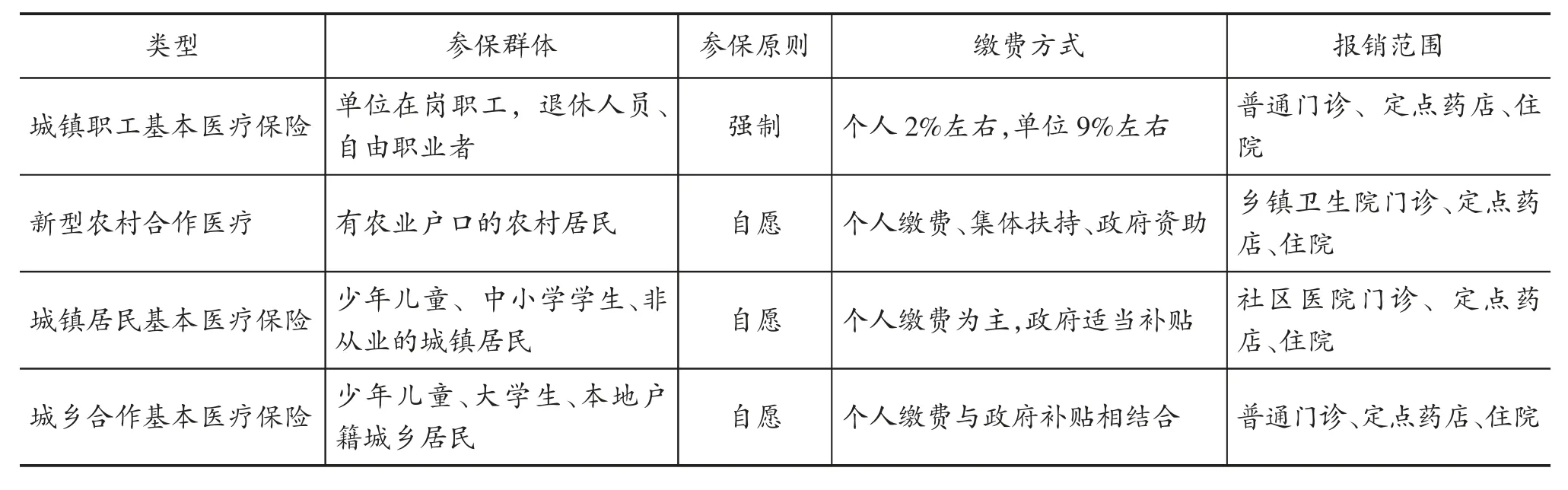

改革开放以来,中国的医疗保险制度实现了快速发展和改革:1998 年我国改革公费医疗制度,建立“统账结合”的城镇职工基本医疗保险制度[6];2003 年试点并逐步建立新型农村合作医疗制度[7];2006 年推动农民工参加职工医疗保险[8];2007 年开展城镇居民基本医疗保险制度试点并确定了88 个试点城市[9];2008 年建立了覆盖全体城镇居民的基本医疗保险制度[10];2010年灵活就业人员、农民工等流动就业人员可以选择参加城镇居民医疗保险[11];2016 年开始尝试在全国范围内整合城乡居民医疗保险制度[12],但由于制度设计和推动合并仍在摸索和实践中,当前的合并进程仍较为缓慢。我国的医疗保险制度是城乡“二元”体制下的属地管理模式,与户籍制度紧密相关,这与农民工的高流动性特征之间存在冲突[13]96-102,因此农民工在流动过程中可能会被纳入的医疗保险有以下四种。如表1 所示,四种医疗保险的参保群体、缴费方式和报销范围均有不同程度的差异,进而在医疗资源的供给和就医待遇上也存在着明显的城乡差异和职业差异,医疗保险仍存在保障不充分的问题。2014 年《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》提出,扩大农民工参加城镇社会保险覆盖面、推动农民工逐步实现平等享受城镇基本公共服务的权利;2016 年《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》提出,逐步在全国范围内建立起统一的城乡居民医保制度。党的十八大以来我国建成了世界上规模最大的社会保障体系。党的二十大报告强调:“扩大社会保险覆盖面,健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制,推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹。”[14]

表1 基本医疗保险的四种类型

理论上,人们行为背后的逻辑是最大限度地实现个人的利益[15]224-229,生育行为是家庭理性选择的结果。莱宾斯坦认为家庭的生育决策取决于生养小孩的成本和小孩为家庭带来的效用,在效用降低时人们的生育意愿也会降低[16]1-31。学界普遍关注到社会保障对人们的生育意愿存在影响[17]12-17。其观点主要集中在养老保险在一定程度上降低了人们对“养儿防老”的需求,从而对人们的生育意愿产生“挤出效应”[18]88-99;医疗保险在一定程度上避免了人们“因病致贫”的经济风险,从而对人们的生育意愿产生“挤入效应”[19]70-80。基本医疗保险对生育意愿“挤入效应”产生直接影响的研究有:医疗服务的利用有助于提高流动人口的生育水平[20]74-84;产生间接影响的研究有:提高医疗服务的利用水平,便捷医疗保险的报销渠道,有助于提高农业流动人口长期居住本地的概率[21]41-53,稳定的工作生活环境可以降低其适应新环境的成本,即减轻了流动所带来的中断效应的影响,从而有助于提高人们的生育水平[22]12-22。

尽管上述文献加深了我们对于医疗保险影响人们生育意愿的认识,尤其是基本医疗保险对提高人们生育意愿存在积极作用的理解,但也存在一些不足。首先,在医疗保险对生育意愿的影响中,已有的实证研究主要将基本医疗保险看成一个整体。而我国的基本医疗保险目前存在新型农村合作医疗、城乡居民基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和城镇职工基本医疗保险四种,且不同种类的医疗保险其缴费水平和受益水平之间存在差异。现有研究较少对基本医疗保险内部进行异质性分析。其次,现有研究发现基本医疗公共服务的可及性对新生代农民工再生育意愿产生显著的影响[23]135-146,受此启发,不同种类的基本医疗保险资源的可及性对农民工的再生育意愿的影响可能也存在差异。最后,生育率的下降与经济的不确定性之间存在重要因果关系[24]393-430。考虑到经济因素是影响农民工再生育的主要原因,表现为当农民工收入水平提高,政府和社会承担的生育支持成本增加,农民工的再生育成本降低时,该群体再生育的可能性就越高[25]99-105。那么拥有不同基本医疗保险的农民工,其享有的可报销程度不同、就医资源和报销比例带来的风险防御效果不同,可能对农民工的再生育意愿产生不同程度的影响。因此,在基本医疗保险内部,不同种类基本医疗保险对农民工再生育意愿的影响也许更为复杂,是否就医报销比例和医疗资源的差异会对农民工再生育意愿产生不同的影响,是否拥有城镇职工基本医疗保险的农民工可能具有更高的再生育意愿,值得进行深入探讨和研究。

良好的人口结构和适当规模的人口数量是社会持续发展的基础。但进入21 世纪特别是“十二五”时期以来,我国人口发展的内在动力和外部条件发生了显著变化;群众生育观念发生重大转变,少生优生已成为社会生育观念的主流。为保障人口结构的健康和稳定,党的十八大以来,我国不断优化完善生育政策,从“单独二孩”到“全面两孩”再到“三孩政策”,但其政策效果较不明显,表现在新出生人口规模、出生率的持续下降:2014 年、2016 年、2021 年人口出生率分别为13.83‰、13.57‰和7.52‰,人口自然增长率分别为6.71‰、6.53‰和0.34‰。2016—2021 年间,我国人口出生率下降了6.31 个千分点,人口自然增长率下降了6.37 个千分点③。我国人口出生率、人口自然增长率持续下降的原因是复杂的,但生育、养育、教育成本的持续上升是其中一个重要因素。2021 年5 月31 日,国家卫生健康委负责人就实施三孩生育政策答记者问时指出:“全面两孩政策后,相当比例的家庭想生不敢生,排名前三的原因是经济负担重、婴幼儿无人照料和女性难以平衡家庭与工作的关系。”2021 年7 月,党中央、国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》强调:要降低生育、养育、教育成本。农民工群体的规模庞大、婚配比例较高、较高比例都处于育龄期等特征,具有再生育最重要的基础条件。提高农民工群体的再生育行为在一定程度上有利于实现三孩生育的政策效果。但该群体收入水平相对较低、社会保障不充分等问题使他们难以承担再生育成本。作为社会保障内容之一的医疗保险,能够帮助农民工避免因病致贫的经济风险,有效减轻他们的经济压力。因此,进一步研究基本医疗保险的异质性对农民工再生育意愿的影响,可以有针对性地对农民工的医疗保障情况作出调整,在一定程度上减轻农民工的再生育顾虑,从而提高其生育意愿。

二、数据来源与研究内容

(一)数据来源及变量选择

本文使用2018 年的全国流动人口动态监测调查数据,调查对象为在该地居住一个月以上的非本地区(县、市)户口的流动人口。抽样框在全员流动人口信息系统2017 年年报数据基础上,在除港澳台外31 个省份和新疆生产建设兵团32个子样本中采取分层、多阶段与规模成比例的PPS 方法进行抽样,调查样本无论是在全国层面还是各省份层面均有较好的代表性。该调查不仅包含人口学特征(如户籍、受教育程度、婚姻状况等)、经济特征(如家庭总收入等)、家庭特征(如现有子女数等)、基本医疗服务特征等,还询问了受访者的生育意愿(今明两年内您是否有再生育打算)、参与医疗保险情况(是否参加医疗保险,在何处参加医疗保险、医疗保险是否有过报销、在何处报销、最近一年是否住院、本次住院医药费用总共花费多少、在不包括报销及个人医疗账户支出的部分后,家庭支付了多少),这些与本研究所需要的数据契合,基于此数据分析基本医疗保险对农民工再生育意愿的影响有一定的参考价值。

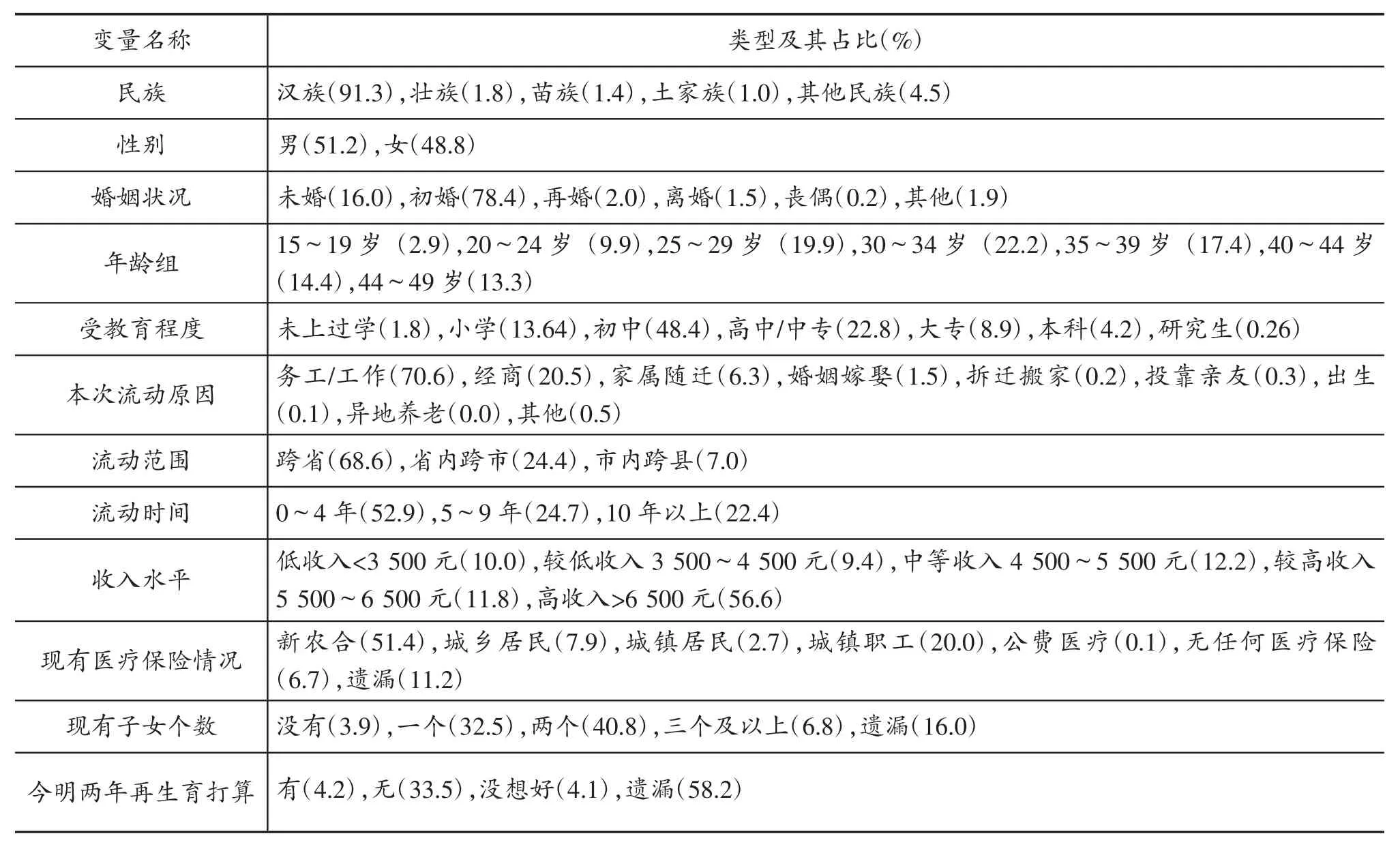

监测调查总样本量为152 000 人,结合本文的研究目标,选择的分析对象如下:(1)选择户口性质为农业,现居住地为本地的受访者;(2)年龄处于15~49 岁的育龄期,即1978 年4 月以后到2003 年4 月及以前出生的农民工。因本文将生育事件看成家庭的决策,因此对男性农民工也选择了相同的年龄段。(3)部分女性在受访时处于现孕状态,因考虑到因变量为未来两年内的再生育意愿,因此对现孕者进行数据处理,将现孕受访者重新编码为已生育一个子女,归入已有子女个数中。(4)家庭收入水平为月均收入水平,对家庭收入水平按照收入水平五等分模式进行划分。2018 年,农民工平均月收入为3 721 元,其中外出农民工月均收入为4 107 元、本地农民工月均收入为3 340 元;城镇职工平均月收入为5 501.5元。由此,将2018 年农民工月均收入低于3 500元的界定为低收入、3 500~4 500 元的为较低收入、4 500~5 500 元的为中等收入、5 500~6 500 元的为较高收入、高于6 500 元的为高收入水平。共筛选出符合条件的有效样本数量为95 849 份。育龄期农民工基本情况见表2。

表2 育龄期农民工的基本情况表

监测调查报告数据显示:问卷受访者绝大部分处于有配偶的状态(包含初婚、再婚、其他),占比为82.3%;年龄在生育旺盛期(20~34 岁)的规模较大,占比为52.0%。在家庭特征中,有两个子女的家庭占比最多,为40.8%,其次为只有一个子女的家庭,占比为32.5%。在受教育程度上,受访人群主要集中在小学到高中/中专阶段,占比为84.84%,可见农民工的受教育程度并不高。可能受限于相对较低的受教育水平,在收入水平上,农民工家庭月收入水平在中等及以下(5 500 元及以下)的占比为31.6%,即有近三分之一的农民工家庭经济状况较不乐观。在流动特征中,流动原因为工作和经商的占比为91.1%;在流动范围上,农民工主要集中在跨省流动,占比68.6%;流动时间上主要集中在0~4 年短期流动,占比为52.9%。可见绝大部分农民工的流动是因为工作或者经济原因,短时期长距离是农民工群体流动的主要特征。在受访者的参保情况中,除去重复参保情况,参加新型农村合作医疗保险的占比最多,为51.4%;参加城镇职工基本医疗保险的占比为20.0%;参加城乡居民基本医疗保险的占比为7.9%;参加城镇居民基本医疗保险的占比为2.7%;参加公费医疗的占比为0.1%;未参加任何医疗保险的占比达6.7%。上述数据意味着农民工群体的社会保障不充足、不全面,医疗保险宣传解读不到位等问题仍未完全解决。在今明两年是否有再生育打算中,明确回答有再生育打算的占比为4.2%。

因基本医疗保险在一定程度上避免了劳动者“因病致贫”的经济风险,从而放松了家庭对未来的预算约束,减轻家庭的经济压力。现有的研究表明,参加城镇职工医疗保险、在流入地参保对家庭的消费水平均有显著的提升作用,而参加居民医疗保险、在流出地参保则表现为抑制作用[26]33-42。可见不同种类的基本医疗保险、相同医疗保险不同的参保地区对人们的消费存在不同影响,那么不同种类的医疗保险、不同的参保地、就医时不同的自费占比可能会对农民工的再生育意愿也存在不同的影响作用。因此本文对基本医疗保险水平进行细化,划分为参保的异质性(heterogeneity)、就医的可及性(accessibility)、报销的受益性(beneficial)三个维度来分析农民工的基本医疗保险水平现状与再生育意愿的关联性和影响度。基于分析构建出本文的研究框架,主要自变量为基本医疗保险的异质性、受益性、可及性,控制变量包含了个人、家庭、流动、经济等特征,研究框架见图1。

图1 基于医疗保险的异质性分析农民工再生育意愿的研究框架

本文的研究内容包括以下几个部分:(1)农民工参加基本医疗保险的异质性,按照样本中的数据将受访者参加医疗保险的类型划分为四类:城乡居民医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗保险。公费医疗保险(占比0.1%)因样本太小不具有统计学意义,故而不做考虑。(2)农民工基本医疗保险的就医可及性,按照受访者享受医疗服务资源的地理位置划分为三种:本地、户籍地、其他地方。问卷中的问题是:医疗保险的参保地、最近一次住院的就医地、就医报销的报销地。(3)农民工基本医疗保险的报销受益性,按照受访者享受医疗服务的自费程度划分,问卷中的问题是:本次住院医药费总共花费多少,其中个人支付了多少(不包括报销以及个人医疗账户支出的部分)。本文中对该变量进行计算,重新编码为就医自费占比,并将自费水平按照20.0%及以下、21.0%~40.0%、4 1.0%~60.0%、61.0%~80.0%、81.0%以上进行五等分,分别划分为低自费水平、较低自费水平、中等自费水平、较高自费水平和高自费水平。(4)农民工参加医疗保险状况与再生育意愿的相关性和影响度。(5)基本医疗保险的水平对农民工再生育意愿影响的内在逻辑,并提出相应的对策建议。

本文的因变量是农民工的再生育意愿,即受访者“目前至少已有一个子女”并且回答了“是否有再生育打算”的问题,再综合“农业户籍”和“育龄期人口(15~49 岁)”变量,剔除缺失值后有38 553 个调查对象。在调查中询问再生育打算的问题是“今明两年您是否有再生育打算?”选项有“是”“否”和“没想好”,因文章主要研究明确表示有再生育意愿的受访者,对“否”和“没想好”进行合并,此处将这个三分类变量重新界定形成二分类变量:“2 表示明确打算再生小孩”,“1 表示没有再生育打算”(包括不打算再生育和没想好)。选择逻辑回归方法来识别农民工的医疗保险水平对其再生育意愿的影响,计量模型如下式所示:

其中,logit W为农民工的再生育意愿;α为常数项;s1i为核心自变量“农民工参加医疗保险状况”,本文分别从医疗保险水平的“异质性”“可及性”“受益性”三个维度来考察医疗保险参保状况;X1…Xk-1 为可能影响农民工再生育意愿的其他控制变量,包括流动人口的个人特征、流动特征、收入水平等因素,β1…βk为回归系数;μi为随机误差项。

三、农民工基本医疗保险水平对再生育意愿的影响分析

(一)农民工基本医疗保险水平的现状

在参加基本医疗保险种类的异质性中,目标受访者中有2 602 人无任何基本医疗保险,占比为6.75%,参加医疗保险的共有35 951 人,参保率为93.25%,除去重复参加医疗保险的情况后,参加城乡居民医疗保险的有3 004 人(7.8%)、参加新型农村合作医疗保险的有21 083 人(54.7%)、参加城镇居民医疗保险的有1141 人(3.0%)、参加城镇职工医疗保险的有10 292 人(26.7%)、参加公费医疗的有23 人(0.1%),因公费医疗比例太小不具有参考价值,因此不做分析。农民工医疗保险水平的基本情况见表3。

表3 农民工基本医疗保险异质性、可及性、受益性与再生育意愿的基本情况

在基本医疗保险异质性角度分析就医的可及性,可知拥有城镇职工医疗保险的受访者就医可及性程度最高,其在本地参保、住院和报销的占比分别为25.8%、3.9%、0.9%。拥有城镇居民医疗保险的农民工和拥有城镇职工医疗保险的受访者在就医可及性上相似,其在本地参保、住院和报销的占比分别为2.6%、7.4%、0.2%,在户籍地参保、住院和报销的占比分别为0.3%、0.5%、0.0%。拥有城乡居民医疗保险的农民工在本地参保、住院和报销的占比分别为2.7%、3.2%、0.1%,在户籍地参保、住院和报销的占比分别为5.0%、0.9%、0.0%。由此可见,拥有城乡居民医疗保险的农民工在户籍地参保较多,但就医以及报销时更多地选择本地。拥有新型农村合作医疗的受访者其就医的可及性程度最低,其在本地参保、住院和报销的占比分别为1.2%、2.9%、0.2%,在户籍地参保、住院和报销的占比分别为53.2%、1.2%、0.6%。可见拥有新型农村合作医疗的农民工主要集中在户籍地参保和报销,数据显示,拥有新型农村合作医疗的农民工在城市看病住院(占比2.9%)的约为户籍地看病住院(占比1.2%)的2.42 倍,但农民工在本地就医报销的(占比0.2%)仅为户籍地就医报销(占比0.6%)的1/3,这意味着拥有新型农村合作医疗的农民工就医可及性仍有待提高。

在基本医疗保险异质性分析下对农民工就医报销的受益性统计分析发现:参加城乡居民基本医疗保险、城镇居民医疗保险的家庭住院自费水平呈现出两头高、中间低的“U”型曲线,即住院自费主要集中在高自费水平(占比分别为1.6%、2.2%)和低自费水平(占比为1.5%、3.5%),但拥有城乡居民医疗保险的农民工住院自费占比均低于拥有城镇职工医疗保险的农民工。参加新型农村合作医疗保险的农民工家庭住院自费水平呈现出逐渐上升的趋势,低自费水平占比为0.4%,高自费水平占比为2.0%,即在就医报销的自费比中,高水平的自费比出现的概率是低水平自费比的5倍。同时,拥有新型农村合作医疗的农民工家庭收入水平较低,拥有高收入水平的占比为58.9%,在这四种基本医疗保险的高收入水平中占比最低。拥有城镇职工医疗保险的家庭住院自费水平与新型农村合作医疗保险自费水平呈现相反的趋势,低自费水平占比1.2%,高自费水平占比0.6%,且拥有该医疗保险的农民工家庭收入水平较高,拥有高收入水平的占比为79.4%。由此可知,在就医的可及性、报销的受益性以及家庭的收入水平上,拥有城镇职工医疗保险的农民工均优于其他三种基本医疗保险,拥有新型农村合作医疗的农民工则有待提高。因此,在再生育打算中,城镇职工医疗保险的再生育打算占比最高,为9.9%,最低的是新型农村合作医疗保险,占比为7.4%。

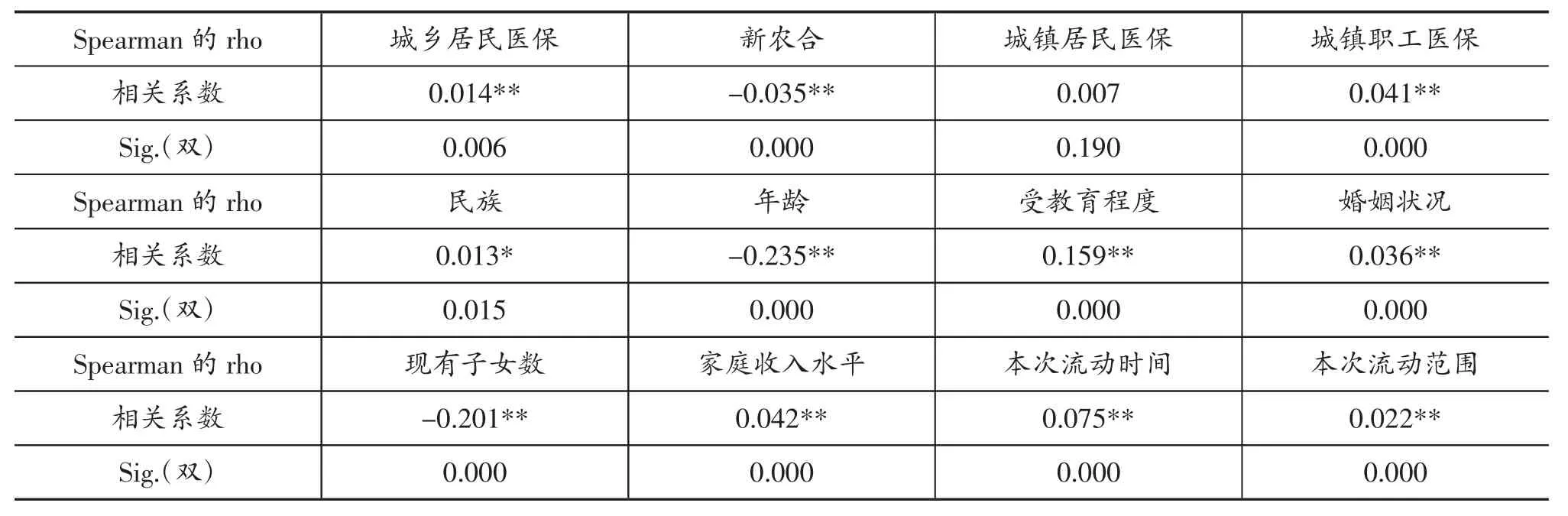

(二)农民工基本医疗保险水平与再生育意愿的相关性

本部分首先从横向对农民工整体参保的基本情况与再生育意愿的相关关系进行分析,按照医疗保险的种类进行异质性分析,在异质性分析的基础上进一步对农民工基本医疗保险水平进行纵向分析,从就医的可及性和报销的受益性来分析基本医疗保险水平与农民工再生育意愿的相关关系。表4 为农民工的参保基本情况、基本特征与再生育意愿的相关关系矩阵。数据显示,在基本医疗保险水平的异质性分析中,农民工拥有城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险与再生育意愿呈显著正相关,其Spearman 的rho 秩相关系数分别是0.014**、0.041**,农民工拥有新型农村合作医疗与再生育意愿呈显著负相关,其Spearman 的rho 秩相关系数是-0.035**。城镇居民医疗保险与农民工再生育意愿无显著性关系。在农民工的基本特征变量中,民族、年龄、受教育程度、婚姻状况、现有子女数均与农民工的再生育意愿有显著关系,其Spearman的rho 秩相关系数分别是0.013*、-0.235**、0.159**、0.036**、-0.201**。在农民工其他基本情况变量中,家庭收入水平与农民工再生育意愿显著相关,其Spearman 的rho 秩相关系数是0.042**。在流动特征中,本次流动时间、本次流动范围均与农民工的再生育意愿有显著关系,其Spearman 的rho 秩相关系数分别是-0.075**、0.022**。

表4 农民工的参保基本情况与再生育意愿的相关关系矩阵

为研究基本医疗保险水平异质性中,就医可及性、报销受益性与农民工再生育意愿的相关关系,特拟定其相互关系矩阵(见表5)。数据显示,拥有城乡居民医疗保险的农民工是否报销过该医疗保险、住院自费占比与再生育意愿呈现出显著负相关关系,其Spearman 的rho 秩相关系数分别是-0.216*、-0.264**,其家庭收入水平与再生育意愿呈现出显著正相关关系,其Spearman 的rho 秩相关系数是0.076**,与在何处参保、近一次在哪里住院、在何处报销没有显著关系;拥有新型农村合作医疗的农民工仅有家庭收入水平与再生育意愿呈现出显著关系,其Spearman 的rho秩相关系数为0.025**;拥有城镇居民医疗保险的农民工最近一次在哪里住院、家庭收入水平与再生育意愿呈现出显著的正相关关系,其Spearman 的rho 秩相关系数分别是0.357**、0.092**,与在何处参保、城镇居民医疗保险是否报销过、住院自费占比无显著相关关系;拥有城镇职工医疗保险的农民工在何处报销、家庭收入水平与再生育意愿呈现显著关系,其Spearman 的rho秩相关系数分别是0.794**、-0.027**,与最近一次在哪里住院、医疗保险是否报销过、住院自费占比无显著相关关系。

表5 医疗保险水平异质性、可及性、受益性与农民工再生育意愿相关关系矩阵

(三)农民工医疗保险水平对再生育意愿的影响

表6 为农民工基本特征与再生育意愿的逻辑回归模型。使用logistic 回归模型对样本进行回归分析,模型中仅包括参保情况的特征变量,可以看出医疗保险的异质性对受访者再生育意愿产生不同的影响,具体表现为:

表6 农民工基本特征与再生育意愿的逻辑回归模型

一是参加新型农村合作医疗保险的农民工,其拥有的医疗保险与今明两年内的再生育意愿没有显著关系。这与表3 中新型农村合作医疗的可及性、受益性与再生育意愿基本情况分析的结果一致。该群体参保地集中在户籍地,而就医住院地集中在本地,参保地与就医地不一致影响其就医时可享受的待遇和受益程度。该群体的家庭月收入不高,中下等收入水平占比达28%,与其他基本医疗保险相比,参加新型农村合作医疗保险的农民工住院报销比较低,因而仅有较低的风险防御屏障,较低的经济收入水平和较低的风险防御屏障降低了该群体的经济防御能力,增加了其经济的不确定性,因此该群体中有明确的再生育打算的占比也最低,为7.4%。在表4 的相关性分析中也显示,参与新型农村合作医疗与其再生育意愿呈现出负相关的关系,表5 显示,在该医疗保险中,仅有家庭收入水平与再生育意愿密切相关。由此可以得出,参加新型农村合作医疗保险与再生育意愿没有显著关系的原因可能在于:医疗资源的可及性程度、就医的待遇和受益性均有待较大幅度的提高。

二是参加城镇居民基本医疗保险的农民工,其拥有的医疗保险与今明两年内的再生育意愿没有显著关系。结合表3 城镇居民基本医疗保险的可及性、受益性与再生育意愿基本情况看,该群体的参保、报销和住院特征与城镇职工基本医疗保险类似,因此以参加城镇居民基本医疗保险的农民工进行类比发现,该群体家庭月收入低于城镇职工基本医疗保险的农民工,中等及以下水平占比达21.7%,住院自费比即就医报销水平呈现出两极分化,集中在低或者高两个区间,其再生育意愿也较低,为8.6%。表5 显示,在该医疗保险中,最近一次在哪里住院即就医的可及性、家庭收入水平即经济状况与再生育意愿密切相关。可能的原因是:城镇居民医疗保险由于缴费水平低于城镇职工医疗保险,医疗待遇标准总体上低于职工医疗保险,其就医的受益性有待提高;且该群体关注就医可及性问题,因此在医疗资源的可及性上适度提升也有助于提高该群体的再生育意愿。

三是参保城乡居民基本医疗保险对其再生育意愿具有促进作用,表现为每增加一个单位,今明两年内有再生育意愿的受访者比例提高了17.0%。这与表3 城乡居民基本医疗保险的可及性、受益性与再生育意愿基本情况分析的结果一致。该群体参保地、就医住院地集中在本地,参保地与就医地一致有利于提高其就医时享受的待遇和受益程度。该群体的家庭月收入水平相对新型农村合作医疗的群体来说略好,中下等收入水平为24.9%,与新型农村合作医疗保险相比,参加城乡居民基本医疗保险的农民工住院报销比较高,因此在一定程度上放松了该群体的家庭预算约束,该群体中有明确的再生育打算的占比也较高,为9.1%。在表4 的相关性分析中也显示,参与城乡居民基本医疗保险与其再生育意愿呈现出正相关的关系,表5 显示,在该医疗保险中,家庭收入水平即经济状况、是否报销过和住院自费比即就医的可及性和受益性与再生育意愿密切相关。由此可以得出,参加城乡居民基本医疗保险与再生育意愿有显著关系的原因可能在于:医疗资源的可及性程度、就医的待遇和受益性相比新型农村合作医疗而言,均有较大幅度的提高,缴费水平比城镇居民基本医疗保险略低,因此拥有城乡居民医疗保险的农民工再生育意愿较为突出。

四是参保城镇职工基本医疗保险对农民工再生育意愿具有促进作用,表现为每增加一个单位,今明两年内有再生育意愿的受访者比例提高了34.2%。从回归结果可以看出,在所有的医疗保险中,拥有城镇职工医疗保险受访者的再生育意愿提高程度最大。这与表3 城镇职工基本医疗保险的可及性、受益性与再生育意愿基本情况分析的结果一致。该群体参保地、就医住院地集中在本地,参保地与就医地一致有利于实现其就医时可享受的待遇和受益程度的最大化。该群体的家庭月收入在这四种基本医疗保险中最为乐观,中等及以下收入水平占比仅为10.6%,与其他基本医疗保险相比,参加城镇职工基本医疗保险的农民工住院报销比较高,从而有较高的风险防御屏障,较高的经济收入水平和较高的风险防御屏障提高了该群体的经济防御能力,增加了其经济稳定性,因此该群体中有明确的再生育打算的占比也最高,为9.9%。表4 的相关性分析也显示,参加城镇职工基本医疗保险与其再生育意愿呈现正相关关系。表5 显示,在该医疗保险中,家庭收入水平、在何处报销与再生育意愿密切相关。由此可知,参加城镇职工基本医疗保险与再生育意愿有显著关系的原因可能在于:该医疗资源的可及性程度、就医的待遇和受益性程度在基本医疗保险中最高,风险防御能力较高,就医的经济压力相对较低,在一定程度上放松家庭对未来的预算约束,表现在再生育意愿上也更为显著。

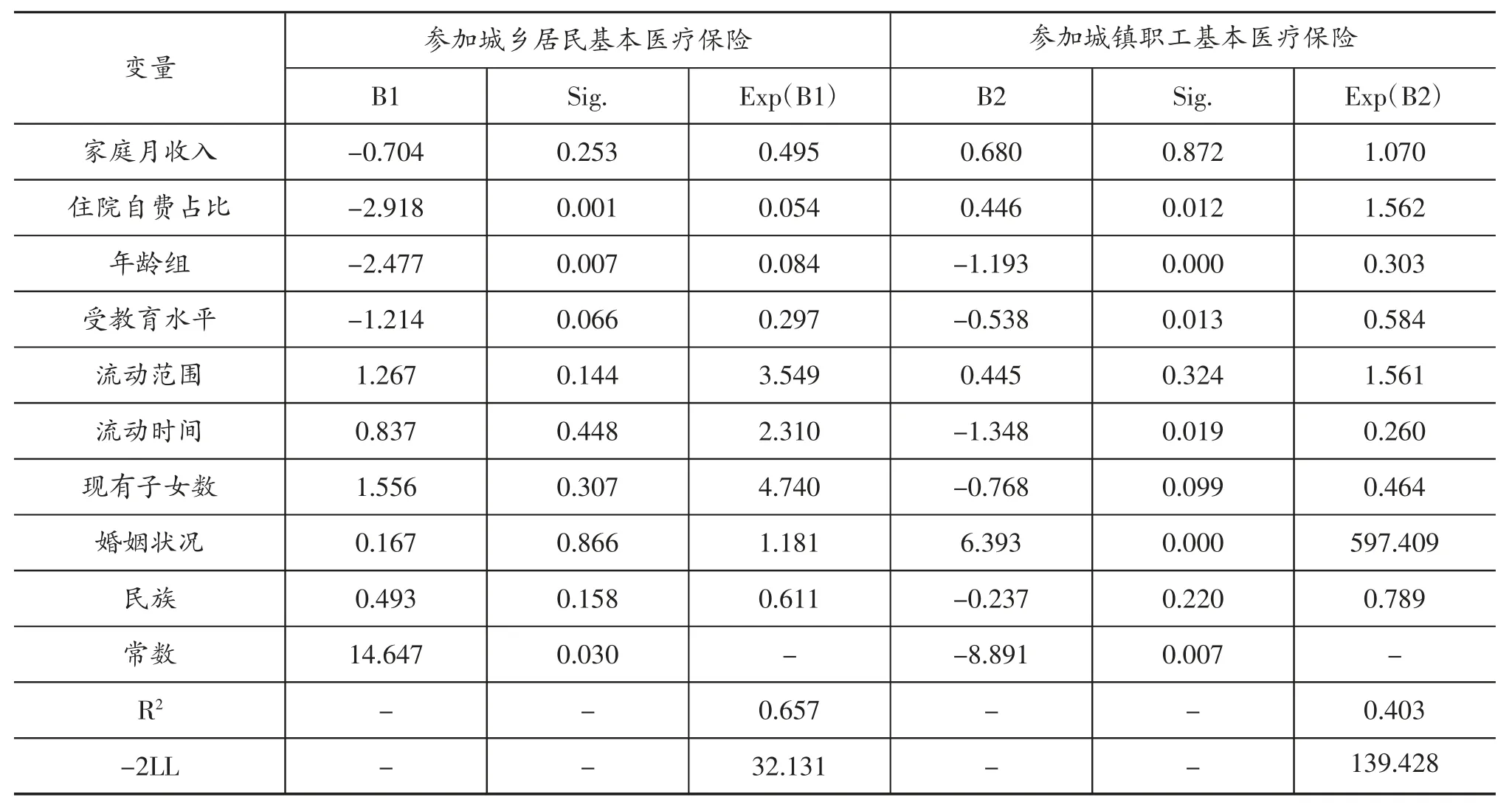

在表6 的基础上,将基本医疗保险中与再生育意愿之间关系显著的基本医疗保险分别进行异质性分析,与农民工再生育意愿的逻辑回归矩阵列表见表7。在参加基本医疗保险的异质性分析模型中可以得出如下判断。

表7 医疗保险水平与农民工再生育意愿的逻辑回归模型

在城乡居民医疗保险中,住院自费占比对农民工的再生育意愿具有显著的抑制作用。住院自费水平属于基本医疗保险水平的受益性衡量维度,回归结果表现为每增加一个等级的住院自费水平,农民工今明两年内有再生育意愿的比率就会下降94.6%。可能的原因在于:首先从经济上来看,就医自费费用的增加会增加生活成本,给家庭带来一定的经济压力和生活压力。就医自费费用的增加不仅意味着需要支付的医疗费用的增加,还意味着在就医期间以及诊疗后的康复期间家庭会损失至少一位劳动者的经济收入,此外患病者还需要专门的照护人员,间接损失家庭中另一位劳动者的经济收入。其次从生理上看,就医会对患者的生理状况产生一定的影响,而怀孕和生育需要家庭付出巨大的时间和精力成本,因此生病会对再生育意愿产生一定的消极影响。

在城镇职工医疗保险中,住院自费占比对农民工的再生育意愿具有显著的促进作用。回归结果表现为每增加一个等级的住院自费水平,农民工今明两年内有再生育意愿的比率上升了56.2%。可能的原因在于:总体看来,城镇职工医疗保险就医的自费比在四个基本医疗保险中处于较低水平,且随着自费水平的提升,意味着享受到的医疗服务质量就越高,因此会对人们的再生育意愿产生积极的促进作用。

四、研究结论与讨论

本文使用2018 年流动人口动态监测调查数据分析社会保障中基本医疗保险水平对农民工再生育意愿的影响,从莱宾斯坦的“成本—效用”理论出发,将基本医疗保险水平分成异质性、可及性、受益性三个维度分析农民工的基本医疗保险水平与再生育意愿之间的关系,实证研究发现不同的基本医疗保险对调查对象再生育意愿存在不同的影响。在基本医疗保险水平的异质性分析中发现,城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险对农民工的再生育意愿具有显著的促进作用,且城镇职工医疗保险的影响效果最大,其次为城乡居民医疗保险。可能的原因是城镇职工医疗保险的可及性与受益性均优于其他基本医疗保险,因此在一定程度上对农民工的再生育意愿具有促进作用。新型农村合作医疗保险和城镇居民医疗保险对农民的再生育意愿无显著影响,在医疗保险水平异质性分析的逻辑回归中,仅有新型农村合作医疗保险的B 系数为负,在医疗保险水平异质性分析的样本基本情况中可发现,新型农村合作的医疗保险水平中就医的可及性、报销的受益性均不如其他基本医疗保险,且拥有该医疗保险的农民工再生育意愿占比也最低(7.4%),因此在一定程度上对农民工的再生育意愿具有抑制作用。由此可以看出,提高医疗保险水平的可及性和受益性对农民工的再生育意愿的提高具有一定积极影响作用。因此本文提出以下建议:流入地政府提高异地就医的可及性、增加公共资源的供给水平,提高公共服务体系的供给能力;缩小基本医疗保险异质性差异,扩大可报销范围;提高医疗资源的受益性;加大对医疗政策的宣传和解读,让参保者在就医时积极使用医疗保险,对提升农民工的再生育水平具有重要意义。

一是提高异地就医的可及性。基本医疗保险的建立旨在减轻人们因疾病带来的经济风险,因此具有大量的需求[27]118。通过分析四种基本医疗保险的异质性发现,新型农村合作医疗的参保者大部分在户籍地参保但是在本地就医,参保地和就医地的不一致不仅在一定程度上增加了其报销的麻烦程度,还降低了其报销比例。应加强流入地政府的责任,实施相关的配套措施,加强流入异地就医的便捷程度,增加异地就医的资源供给水平和提高供给能力。加大财政投入力度,提高医疗服务质量和医疗资源的供给水平,有助于减轻人们再生育的经济负担,增强基本医疗保险对生育的挤入效应。

二是缩小基本医疗保险的异质性差异,扩大可报销范围,提高医疗资源的受益性。在城镇职工基本医疗保险中,住院可报销比例与再生育意愿呈正向的促进作用。提高农民工就医的收益程度可以在一定程度上避免该群体因病致贫、因病返贫的经济风险,减轻其经济压力。其他基本医疗保险的报销情况不如城镇职工基本医疗保险,基本医疗保险之间的报销情况存在较大差异。国家医保局《2020 年医疗保障事业发展统计快报》显示:2020 年参加医疗保险人数达13.6 亿,其中参加职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险人数分别是3.4 亿人、10.17 亿人、2.35 亿人。生育保险与城镇职工医疗保险于2019 年实施合并,因此对于育龄期人群来说,同样的生育行为,因为拥有不同层次的医疗保险,受益差距进一步增加。

农民工是户籍制度与城市化进程下的特殊人群,其高流动性与城镇职工医疗保险的稳定性之间存在冲突,随着城市化进程的进一步加快,未来还有更多的农民涌入城市。在数字经济的快速发展下,现有就业形势和劳动关系已经发生巨大变化。数据显示,当前我国灵活就业人员规模已达两亿,零工经济的方式影响这些人参加基本医疗保险。从基本医疗保险参与情况来看,灵活就业人员只能参加非传统劳动形式的医疗保险,如城乡居民医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险来抵御风险,与城镇职工基本医疗保险相比,城镇职工基本医疗保险的个人账户严重影响了医疗保险的共济功能。因此政府应完善医疗保险制度建设,以帕累托标准改进衡量,缩小基本医疗保险之间的差异,提高农民工的就医待遇、医疗资源的可及性、受益性,减轻其经济压力,进而有助于提高生育水平。

三是加大对基本医疗政策的宣传和解读,提高农民工使用基本医疗保险的效率。由于农民工对基本医疗保险的参保细则和报销流程的认知存在遗漏和盲区,仍有一部分农民工存在重复参保、参保后就医未报销等情况,其实际的利用效率较低,从而其可享受的权利也并未有效实现。政府、医院等相关部门应加大宣传和解读的力度,提高农民工对基本医疗保险的认知和利用效率。

注 释:

①国家统计局.2021 年农民工监测调查报告[EB/OL].(2022-04-29)[2023-03-02].https://www.gov.cn/xinwen/2022-04/29/content_5688043.htm.

②国家统计局.2021 年城镇非私营单位就业人员年平均工资106 837 元[EB/OL].(2022-05-21)[2023-03-02].https://www.gov.cn/xinwen/2022-05/21/content_5691600.htm.

③国家统计局.中国统计年鉴—2022[EB/OL].(2022-09-21)[2023-03-02].http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2022/indexch.htm.