重组性迁移在高中地理主题式教学中的应用

——以《地表形态的塑造》的教学为例

2023-09-02江苏省新海高级中学潘佃献

●江苏省新海高级中学 潘佃献

新课改实施后,地理主题式教学突出体现了地理学科能力的培养和地理学科思维能力的提升。通过主题式教学和教学情境的创设,让学生在创新性情境中解决地理问题。高中地理主题式教学应加强地理知识之间的联系,通过对地理知识结构化重组来构建自然、人文地理要素。迁移高中地理主题式教学概念,结合实际课程分析具体应用,提升了学生的地理学科核心素养,提高了学生的地理能力。

新课程改革要求通过深度教学引起深度学习发生,借此来有效培养学生的学科核心素养和关键能力。学生发展核心素养是学生在学习过程中知识、能力的综合体验。只有推动深度学习向深度教学转变,才能更好地促进学生全面发展,让学生在理解知识的前提下,批判性地认识新事物、学习新思想,将其和实际生活有效衔接。

一、高中地理主题式教学与重组性迁移的概念分析

新课改实施后,高中地理教学内容和教学方式都发生了很大的变化,高中地理教学不再是以单元为单位的课时教学,以主题为单位的地理教学方式得到了广泛应用。高中地理主题式教学以主题为教学单位,可以保证教学内容的连贯性和完整性。主题式教学对学生来说,有利于学生对学习内容的理解,但对于教师来说,增加了教学的难度。教师要对一个主题的教学内容进行重组,根据主题组织教学。例如,在人教版地理选择性必修1第二章《地表形态的塑造》的教学中,教学主题是分析内力作用和外力作用对地表形态的影响,认识山地的形成和河流地貌的发育原因,认识岩石圈物质循环的过程。用主题式教学可以帮助学生更好地理解地形对人类生活的影响。

主题式教学是一种现代教学方法,主题式教学以新概念为核心,以主题为纽带,实现各类教学要素相互联系和衔接。根据《普通高中地理课程标准(2018年版)》中的相关内容可知:高中地理教学必须要让学生掌握地理综合思维、区域认知方法,认识并理解人类生存发展、自然和人文环境的特征和常见的地理现象,发掘其中蕴藏的规律。以上能力均属于高中地理学科的关键能力。教师在教学过程中需要从学科关键能力、学科知识、思维能力以及情境设置几个方面入手开展主题式教学,充分体现新课改对培养学生地理学科核心素养的要求。主题式教学的主要内容有三点。

第一,知识角度和能力建构,主题为地理核心基础知识,由自然环境、人文环境等要素组成。该内容具有一定的综合性和复杂性,旨在培养学生的综合思维能力和区域认知能力,教师在教学时要引导学生掌握正确的地理学习方法,构建地理思维,以生成先前习得情境与当前新情境的相似性联系,抽象出不同情境中的共性规律,构建地理学习经验结构,将所学内容迁移应用到全新的情境中解决问题,培养学生解决问题的能力。在教学过程中,对各个成分关系进行调整或者构建全新的联系并应用于新的情境的过程称为重组性迁移。需要注意,重组过程中基本经验不会发生过多变化,仅仅是组合关系改变。

第二,突出学科能力要求。从地理要素发展变化角度切入构建教学主题,培养学生运用地理知识解决问题的能力,帮助学生认识区域,构建地理“思维链”;高中地理主题式教学有利于学生对同一主题的内容进行学习,但对老师来讲,却增加了教学的难度。例如,在《地表形态的塑造》的教学中,不仅要帮助学生理解河流侵蚀地形地貌的过程和作用,还要引导学生理解各种自然因素在地表形态变化中的作用。地表形态的变化是一个长期的过程。在我国东南地区,山洪是地表形态变化的重要原因。由于南方多丘陵,每年夏季多雨水,山区溪沟中就会发生洪水暴涨。地理要素的变化是导致山洪形成的重要因素。

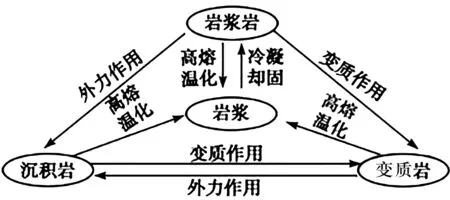

第三,地理思维角度,突出地理思维能力培养。地理是文科知识和理科思维的综合。在地理教学中,教师要引导学生运用地理知识,综合分析地形、地貌,培养学生的思维能力。例如,我国东南地区水量集中,在丘陵地区,水流中挟带泥沙和石块等,经常形成局部性洪灾。在平原地带,虽然雨水很多,但地势平坦,很难形成山洪。在西北方的太行山麓,虽然也是丘陵地带,但由于降水量不大,降水时间不集中,一般也不会引发山洪。但在我国的东南地区,山势险峻,又多暴雨,暴雨时地表径流汇集快,在山谷中水量集中流速很大,从而形成山洪。这就充分说明,地理特征与气候条件有很大的关系。在地理教学中,要帮助学生认识山洪的形成与危害,就要联系地表形态的形成去认识山洪的危害与防治。再如,岩石的转化是地表形态变化的重要形态,要引导学生通过岩石的转化去认识地表变化的原因和过程。教师可以用图表帮助学生认识岩石转化在地表变化中的作用。(如下图)

要全面认识山洪,就要从地理思维的角度,从岩石转化的过程,分析地球物质循环的过程。

二、重组性迁移在高中地理主题式教学中的具体应用

地表形态的塑造是高中地理教学的重点和难点,内容涉及地质的作用、地质的构造和地貌的构造等许多内容,还涉及海沟和海岭的形成。由于涉及的内容多,学生对地表样态缺乏感性认识,给教学带来了很大的难度。

(一)整合地理知识,实现知识的结构化重组性迁移

有专家认为,人类解决问题的能力在于其大脑中有多少个知识组块。高智商的学者大脑中拥有上万个不同类型的学科知识组块,这些组块按照层次网络方式排列,不仅可以让其拥有对知识组块进行重组性迁移的能力,同时还赋予其探究问题和解决问题的能力。由此可知,层次鲜明的知识结构不仅可以更好地进行知识整合,同时还可以促进知识重组性迁移,进而解决各类问题。教师在开展主题式教学的过程中,要强化单元和单元、课程和课程之间的联系,让学生以某一地理要素为切入点进行深度学习,在了解基础地理概念、规律以及特征等知识后强调该知识点之间的内在联系,通过做好知识结构化整合工作,为学生后期开展知识迁移创造条件。

例如,在教学《地表形态的塑造》这一单元中关于河流地貌发育的内容时,教师可以首先让学生掌握这节课的基础知识要点。在实际的教学过程中,教师的核心教学目标为引导学生认识河流侵蚀地貌进而堆积地貌,帮助学生掌握基础地理概念后结合具体的河流地貌案例,让学生了解各类外力作用对地表形态产生的影响。教师要基于学生的理解能力进行知识构建。很多学生都知道外力作用会影响地表形态,但是河流地貌和学生的生活更加贴近,可以更好地帮助学生理解知识点。同时,这节课的教学也是为后期培养学生的地理思维打基础,可以让学生更好地掌握自然地理环境的整体性和差异性。在教学过程中,教师可以借助某地球软件向学生展示长江上、中、下游的地貌,让学生分成小组描绘长江上、中、下游各异的地貌形态,调动学生学习兴趣。除此之外,为培养学生的知识重组性迁移能力,还可以开展河流侵蚀、堆积作用模拟实验。

(二)构建自然地理要素、人文地理要素与区域之间有效的思维主题结构,实现区域性的地理思维模式的重组性迁移

为了进一步培养高中生的地理学科核心素养,还需要帮助学生构建自然地理、人文地理和区域之间的思维主题结构。地理学科核心素养认为区域认知能力具有综合、分析等不同思维模式,自然地理要素是一个相互影响、相互联系的整体,在帮助学生认知地理要素的过程中,一定要从加强联系和渗透入手来深化学生的区域地理思维模式,不仅要引导学生掌握基础性的地理规律,还要引导学生认识特殊规律,让学生灵活地应用各类地理分布规律和原理解决问题,实现知识重新组合。

例如,在《塑造地表形态的力量》的教学过程中,教师可首先让学生了解内力作用的来源以及具体表现形式,让学生了解地壳运动是塑造地表形态的核心力量。除此之外,要让学生掌握外力作用的4种表现形式,以及不同外力作用下产生的地形地貌。在实际的教学过程中,教师可以通过案例分析、小组讨论等方法,让学生通过运用自己所掌握的地理知识,解释常见的地理现象,提升学生的理论联系实际能力。再比如,在实际的教学过程中,教师可以创设问题情境:当地壳发生运动时会出现哪些情况?教师可以向同学展示山谷和高山的图片,通过案例帮助学生了解地壳水平运动和横向运动构成的不同地表形态。当地壳水平运动时地表会不断隆起,喜马拉雅山的形成就是印度洋板块和东亚板块水平状态挤压产生的。向同学展示非洲大裂谷时,教师可以向学生解释非洲大裂谷是由两个地壳板块相背运动产生的。而陕西的华山是由地壳产生垂直运动造成的,本质上属于地堑。而平原结构则是地壳向下垂直运动凹陷之后产生的。在开展区域地理主题式教学的过程中,教师一定要让学生充分理解地理区域环境的特殊性,通过深度利用地理原理和地理规律,实现地理思维模式的重组性迁移,进一步提升学生解决问题的能力。迁移结构匹配学说认为:在选择解决问题的方法时,要以规则为基础,通过构建外部空间任务和内部空间任务以及对应的活动,从而实现事物间结构特征和内在联系的重叠,实现重组性迁移。人类所生存的地理环境具有较强的综合性和复杂性,是在不同的时空组合条件下各种要素相互作用所产生的。地理问题具有多元化、不确定性以及复杂性等特征,需要学生充分调动之前所学的知识来解决问题。在开展地理主题式教学的过程中,教师应引导学生通过分析浅表的地理要素来探寻内在的深层次联系,要求学生综合时空、地方要素并掌握其中的规律。鉴于此,在开展地理思维主题式教学的过程中,要让学生了解各个要素之间的关系,将静态化的知识结构转化为动态性的逻辑思维,重点做好逻辑结构优化工作。

(三)建立生活经验与地理专业知识的有效衔接,实现知识能力生活化的重组性迁移

有学者认为:知识一旦从它的原始形态领域上升到抽象的概念和逻辑体系后,就会脱离生活本身。根据新课标要求,教师在教学过程中,不仅要帮助学生掌握基础的地理知识,同时还要让学生发现生活中的地理现象,让学生应用自己所学的地理知识,解决生活中遇到的各类问题。在开展地理主题式教学的过程中,教师可以将地理问题和学生的实际生活有机衔接,将抽象、枯燥的问题变得更加生动有趣,这样才能确保教学的灵活性,进而培养学生的地理学科核心素养。

例如,在《塑造地表形态的力量》的教学过程中,教师可以将学生分成小组,让每个小组结合本地的地理情况,选择一个合适的探究主题。如某小组选择探究本地的一座高山,该小组通过网络了解高山生成的原因及其特有的地理现象,并将其和自己所学的板块运动知识联系起来。通过为学生营造合适的学习情境,不仅可以让学生更好地理解地理基础知识,也可以有效消除地理专业知识教学中的刻板化现象。在教学过程中,教师还可以让学生做一个生活中的有心者,及时发现生活中常见的地理知识,将个体生活经验和地理基础知识有机融合,实现生活经验和地理专业知识的重组性迁移,这样才能让抽象枯燥的地理专业知识更具逻辑化。

综上所述,本文主要针对重组性迁移地理主题式教学的概念进行了阐述和分析,并结合实际地理学科教学案例分析重组式教学方法的具体应用,希望对提高学生的地理学科核心素养,推动学生发展,提升课堂教学质量起到一定的作用。