“会稽乃报仇雪耻之乡”

2023-08-30刘云

摘 要:作为辞世前留下的最后几篇作品之一,《女吊》对理解鲁迅一生思想有着特殊价值。然而近年来有学者提出,鲁迅在该文中“发明”了女吊身上本不具备的“复仇精神”。这一问题对中国近现代民俗文化研究与从根源上把握鲁迅的思想体系,都具备重要意义,故而研究希望通过对江南地区目连戏与民俗文化中“女吊”形象演变史的系统梳理,结合明清两代的历史文化背景,深入解读鲁迅视“女吊”为“复仇”象征的理据为何,进而指出在《女吊》中,鲁迅敏锐地发现了在官方的正统叙述之外,还存在着一个充满“报仇雪耻”精神的江南文化传统;因此,他以民间文化为立足点,通过提取出其中最富异质性、反抗性的地方文化核心要素,对“正史”和“正统”进行了重新解读与批判,更进一步,试图通过个人书写重塑新的乡邦文化,建构他所期望的地方文化传统和知识谱系,这同时也是鲁迅所秉持的启蒙精神的重要体现。

关键词:鲁迅;女吊;目连戏;复仇

中图分类号:I206.6 文献标志码:A 文章编号:1006-0766(2023)02-0046-11

作者简介:刘云,上海外国语大学文学研究院副研究员(上海 200052)

基金项目:国家社会科学基金后期资助一般项目“传教士,方言圣经与近代上海地方意识的建构”(19FZWB033)

① 苗帅:《〈女吊〉:“故事新编”一种——被发明的“复仇”与作为方法的“民间”》,《文学评论》2020年第2期。

② 目前可见的绍兴地区目连戏晚清至民国年间抄本大致可分为“调腔”与“乱弹”两大体系,主要包括《调腔目连戏咸丰庚申年抄本》(以下简称庚申本)、《浙江省新昌县胡卜村目连救母记》(以下简称胡卜本)、《绍兴救母记》《绍兴旧抄救母记》(以下简称旧抄救母记)等。

“女吊”是一个“带复仇性的,比别的一切鬼魂更美,更强的鬼魂”。鲁迅《女吊》中开首的这句话,在今天读来依然有着惊心动魄的力量。考虑到该文乃鲁迅辞世前一个月留下的最后几篇作品之一,它对于理解鲁迅一生思想的意义,更为重大。然而近年来,随着绍兴目连戏抄本整理工作的进展,越来越多的研究者发现了现存的晚清至民国时期绍兴目连戏抄本中“女吊”故事与鲁迅的叙述阐释有着较大差异,故而进一步提出了鲁迅是否在该文中“发明”了女吊身上本不具备的“复仇精神”的疑虑。①由于这一问题不仅对从根源上把握鲁迅的思想体系,同时对中国近现代民俗文化研究而言,都有着至关重要的意义,故而本文希望较为彻底地梳理自明代以来江南地区目连戏抄本中“女吊”故事的源流,厘清其发展变化的脉络。在此基础上,结合明清两代的历史与民俗文化背景,探索鲁迅将女吊视为“复仇”象征的理据为何。而鲁迅又是怎样通过对“女吊”故事的叙述与阐释,建构了解读地方传统文化的全新可能性,这对于我们今天处理与传统文化的关系又能提供何种启示,则是本文将深入探讨的问题。

一、“童养媳”还是“妓女”——目连戏女吊故事源流考

在目前可见的晚清直至民国的绍兴目连戏抄本中,②女吊的故事有一个相对稳定的构型:女吊本名玉芙蓉,被卖入勾栏,遭虔婆打骂凌辱,不堪折磨,上吊后变为厉鬼。由于横死,必须“讨替代”才能超生,故而淹留人间20余年。恰逢董员外之妻陈氏院君路遇二骗子劝赈,董院君捐助金钗一股以祈求子嗣,其夫归家知妻被骗,将其殴打后赶出家门,董院君流落街头准备自尽。男吊女吊赶来“讨替代”,女吊获胜,成功诱其自杀。最后女吊上台,告诫观众珍惜生命。

由于这个故事与鲁迅在《女吊》中的叙述相去甚远,故而引起了诸多学者对鲁迅记忆之可靠性的怀疑。《鲁迅全集》释“杨家女”曰:“应为良家女。据目连戏的故事说:她幼年时父母双亡,婶母将她领给杨家做童养媳,后又被婆婆卖入妓院,终于自缢身死。”【见《女吊》文后注释,鲁迅:《鲁迅全集》第6卷,北京:人民文学出版社,2005年,第644页。】这一解释并不是很有说服力,有研究者指出,在目前可见的女吊故事版本中,“并不见两次被卖,先做童养媳后入妓院的说法”,因而认为这则注释“注释者显然参照了某个妓女故事版本,由于其与鲁迅提供的童养媳一说无法匹配,于是采取了将两种说法拼合的处理方法”。【苗帅:《〈女吊〉:“故事新编”一种——被发明的“复仇”与作为方法的“民间”》,《文学评论》2020年第2期。】这是很有可能的。然而,鲁迅记忆中的“童养媳”或“儿媳”故事,尽管在目前的绍兴目连戏抄本中并未见到,但是由于目连戏是一个复杂的系统,每个村镇的戏班都有自己独特传承的演出本,现存抄本的数量比起曾经存在过的丰富多彩的演出形式而言只是九牛一毛;所以,现存绍兴抄本中并未发现鲁迅讲述的童养媳故事,这一事实不足以否定鲁迅记忆的可靠性。恰恰相反,综合审视目前已有的安徽、江苏、浙江等地的目连戏抄本,追根溯源,结果显示,鲁迅记忆中的“童养媳”故事,实际上是独立于现存的妓女故事、流传于江浙地区的另一个女吊故事体系。由于笔者目前所见的论文均未就此做出较为系统的梳理,故而本文不揣繁琐,希望将“童养媳/儿媳”系统女吊故事在江浙地区的流行情况,以及“童养媳/儿媳”与“妓女”故事系统间可能的交汇流变状况,做一简单介绍,以帮助我们更好地了解鲁迅对女吊形象的解读究竟源自何来。

目前所发现最早的目连戏剧本,是郑之珍所撰《新编目连救母劝善戏文》,现存明万历十年(1582)新安鄭氏高石山房刻本(以下简称“郑本”),藏国家图书馆。鲁迅藏书中亦有此本。【丸尾常喜:《“人”与“鬼”的纠葛》,秦弓译,北京:人民文学出版社,1995年,第38页。】目前学界公认,郑本与江浙地区的目连戏发展有着相当密切的联系,是后者的源头之一。郑本中尽管并无《男吊》《女吊》等出,但与现存绍兴目连戏中常见的“女吊故事”相比,有一些与鲁迅所叙紧密相关的元素,十分值得重视。

在郑本中,女吊尽管尚未以一个独立角色的形象出现,但在《修斋荐父》一出中,已经出现了女吊故事的雏形:

王舍城中飒飒悲风起,好人家男女去做贼,发告到官,死在牢狱里,这便是囚死的孤魂。(合)来赶甘露会。(走一转)王舍城中飒飒悲风起,媳妇受不得婆婆气,冤枉叫皇天,悬在高梁底,这便是吊死孤魂。(合前)(走)王舍城中飒飒悲风起,好人家女儿卖在勾栏内,受不得亡八气,跳在长江里,这便是淹死的孤魂。(合前)(走)王舍城中飒飒悲风起,孤独鳏寡无衣食,四面去哀求,倒在中途里,這便是饿死的孤魂。(合前)王舍城中飒飒悲风起,庄家砍柴种田地,遇着那恶虎与毒蛇,伤在深山里,这便是咬死的孤魂。(合前)(众走,唱)可怜见(叠)孤魂野鬼挂高幡(叠)特来招集愿你都来赴佛会,那寒者添衣饥者足食,来此良因同生乐地。【《修斋荐父》,郑之珍:《新编目连救母劝善戏文》,明万历十年(1582)新安郑氏高石山房刻本。】

郑本这一出中邀请了各色各样的“横死鬼魂”即俗称的“五殇鬼”来“赶甘露会”,其中最值得注意的是“吊死孤魂”和“淹死孤魂”的身世:在这里,“吊死孤魂”也就是后来“女吊”的原型,被明确地描述为“受不得婆婆气,冤枉叫皇天,悬在高梁底”的儿媳妇,而“淹死孤魂”才是“好人家女儿卖在勾栏里,受不得亡八气,跳在长江里”的妓女。前者的故事明显地指向了鲁迅回忆中“备受虐待以致投缳”的童养媳女吊故事,而后者的身世却近于绍兴目连戏中现传的“女吊”妓女玉芙蓉的形象。在后世的目连戏演出中,存在着大量由郑本中的一句或者一段话发展出的独折戏或“小戏”,如《绍兴救母记》中的《孝妇》《弄蛇》《背疯》等均属此类。所以女吊故事在演出过程中逐渐融入别的元素发展丰富为独立的一出,也是符合目连戏的发展规律的。

《修斋荐父》一出后来在绍兴目连戏中演变为《施食》(或名《焰口》),查考目前各本均有,且从唱词来看,与郑本的亲缘关系十分明显,传承有序。而这一出在目连戏的演出中也占据十分重要的地位:目连戏在绍兴的演出形式大致可分为两种,一种是由“目连班”全本搬演《目连救母记》,即狭义的“目连戏”;另一种则是由专业戏班出演的“平安大戏”,然其中亦需穿插《目连救母记》中“极为观众所熟知的、出现鬼魂的折子及某些宗教‘仪式,如《男吊》、《女吊》、《跳无常》,及‘起殇‘施食‘烧大牌等”。【徐宏图:《浙江目连戏概述》,中国艺术研究院戏曲研究所等编:《目连戏研究文集》,合肥:安徽省艺术研究所,1988年,第191页。罗萍:《绍剧发展史》,北京:中国戏剧出版社,1996年,第120页。】“施食”一出并不像《男吊》《女吊》《无常》那样精彩而为观众喜闻乐见,它成为“平安大戏”中不可替代的一部分,主要是由于其在目连戏演出的民间信仰目的中承担了重要的结构功能。而查考《施食》的戏文,与郑本的结构颇为相似,如上引邀请“五殇鬼”来赶甘露会的段落,庚申本为:

选科场中没文字急死孤魂,速降坛前。(科场上调介)人家儿女缢死高梁孤魂,速降坛前。(红神上调介)枉死城中飒飒[悲]风起,充、流、斩、绞死在狱中内。这样死也的,那样死也的,这都是悔死孤魂。你来受(又),甘露味。英雄好汉死在沙场孤魂。(照前)淫妇孤魂。(照前)起凶心杀死亲丈夫孤魂。(照前)猛虎伤人,死在山林地,咬死孤魂。(照前)子死母前,母送儿归,早死孤魂。(照前)暴露尸骸,死在荒郊地,饿死孤魂。【《调腔目连戏咸丰庚申年抄本》,肇明校订,台北:财团法人施合郑民俗文化基金会,1997年,第161页。】

这里的“红神”便是庚申本“礼”字本第十一出“女红神”中出场的“女吊”;因此,郑本《修斋荐父》中“吊死孤魂”与后世“女吊”间的源流关系也是相当明显的。而从郑本含冤而死的儿媳衍生出来的“儿媳/童养媳”女吊故事系统,在江浙地区也一直流传下来。如江苏高淳阳腔目连戏中“争讨替代”的“吊死鬼”,便完全从郑本中继承了“受不得公婆气,吊死在高梁”的身世;【《阳腔目连戏》中,江苏省剧目工作委员会编印,1957年,第134页。】学者普遍认为,阳腔目连戏和绍兴目连戏间有着紧密的亲缘关系,尤其绍兴目连戏中的“女吊”“无常”等折,其故事雏形均来自阳腔本。【徐斯年:《漫谈绍兴目连戏》,寿永明、裘士雄主编:《鲁迅与社戏》,南昌:江西人民出版社,2005年,第156页。】徐宏图在梳理浙江目连戏的变种永康醒感戏时,亦指出作为其代表剧目之一的《毛头箱》,“演童养媳钱花姐吊死后,冤魂入地狱喊屈,惊动阎王,放其还阳与货郎成亲。亦与绍兴《救母记·女吊》中的杨家女(或作‘良家女)相似,或为该出戏的改写”。【徐宏图:《浙江目连戏概述》,中国艺术研究院戏曲研究所等编:《目连戏研究文集》,第204页。】而柯灵也回忆自己幼时听到的目连戏中有如下唱词:“奴奴本是良家女,从小做一个养媳妇,公婆终日打骂奴,悬梁自尽命呜呼!”【柯灵:《神·鬼·人(戏场偶拾)》,《万象》第2年第8期,1943年2月。另外, “良家女”并不一定是从“妓女”系统里继承而来的,故而也不能证明“童养媳”系统晚于“妓女”系统,因为“良家女”或“好人家儿女”是目连戏中十分常见的表述方式,如《旧抄救母记》中叙及五殇鬼时,频繁使用了该词,“好人家儿女前去求科举,命运蹉跎,金榜无名字,失志怀忧,急死科场里”,“好人家儿女色眼偷情趣,不顾人伦,哪怕天和地,遇着亲夫,一命丧残生”,等等。】结合从郑本到永康醒感戏的流传情况,柯灵回忆的很可能就是不同于现存抄本的、流传于浙江地区的另一个系统的“女吊”故事,这也从侧面证明了鲁迅的记忆由来有自。

纵观目前存留的各个版本的女吊故事,其中都蕴含着强烈的不平与反抗的精神,尤以“儿媳/童养媳”系统为甚。在该系统的代表阳腔目连戏中,女吊被特意塑造为厉鬼中尤其凶恶厉害的一位,亦即鲁迅所言“比别的一切鬼魂更美,更强的鬼魂”,不仅使人、甚至会让其他的鬼感到畏惧:如《出神》一出中,吊死鬼下场时“场现雷火,吊死鬼又作鹞子翻身状上”,将试图劝说她的吉利鬼吓得“躲于台角”,悄悄感叹道:“吊死鬼好不厉害,我在阳世闻听人言,阴世吊死鬼厉害,今日一见,话不虚传!”在柯灵的回忆中,女吊的形象也“‘如中风魔,满脸都是杀气”。【柯灵:《神·鬼·人(戏场偶拾)》,《万象》第2年第8期,1943年2月。】女吊特别“厉害”是由于她在阴世间多年始终“不忘仇冤”,无论是《毛头箱》中的钱花姐“吊死后,冤魂入地狱喊屈,惊动阎王”,还是阳腔目连戏中借天尊之口责备吊死鬼死后数十年依然冤气冲天,不想自己对公婆丈夫失于敬重,却一心“苦苦的向阳间陷害他们”,【《阳腔目连戏》中,第138、141页。】都显示了该形象中包含着强烈的不愿屈服的“复仇的怨念”。【伊藤虎丸:《鲁迅的“生命”与“鬼”》,《文学评论》2000年第1期。】

然而,为何郑本中作为妓女的“溺死孤魂”的身份,在后世目连戏的演出中,却与“吊死孤魂”的身世交换,最终形成了“女吊”玉芙蓉的故事呢?丸尾常喜认为,绍兴目连戏中的“女吊”妓女玉芙蓉的故事“是借郑之珍本的《斋僧济贫》中登场的赛芙蓉的形象发展而成的”,赛芙蓉本为妓女,不堪打骂之苦,“逃出妓楼后被鸨母追赶,得到罗卜的幫助后终于逃出,出家遂愿”。【丸尾常喜:《浙东目连戏札记》,寿永明、裘士雄主编:《鲁迅与社戏》,第207页。】在现存的绍兴目连戏抄本中,赛芙蓉的故事尽管仍然保存,但她的名字却被改为“赛红”“水红”,显然是由于女吊“玉芙蓉”已经从这个来源形象中借走了“芙蓉”一名,故而需要为她改名以免混淆;而“赛红”“水红”之“红”字,与绍兴称女吊为“红神”,之间或许也存在关联。

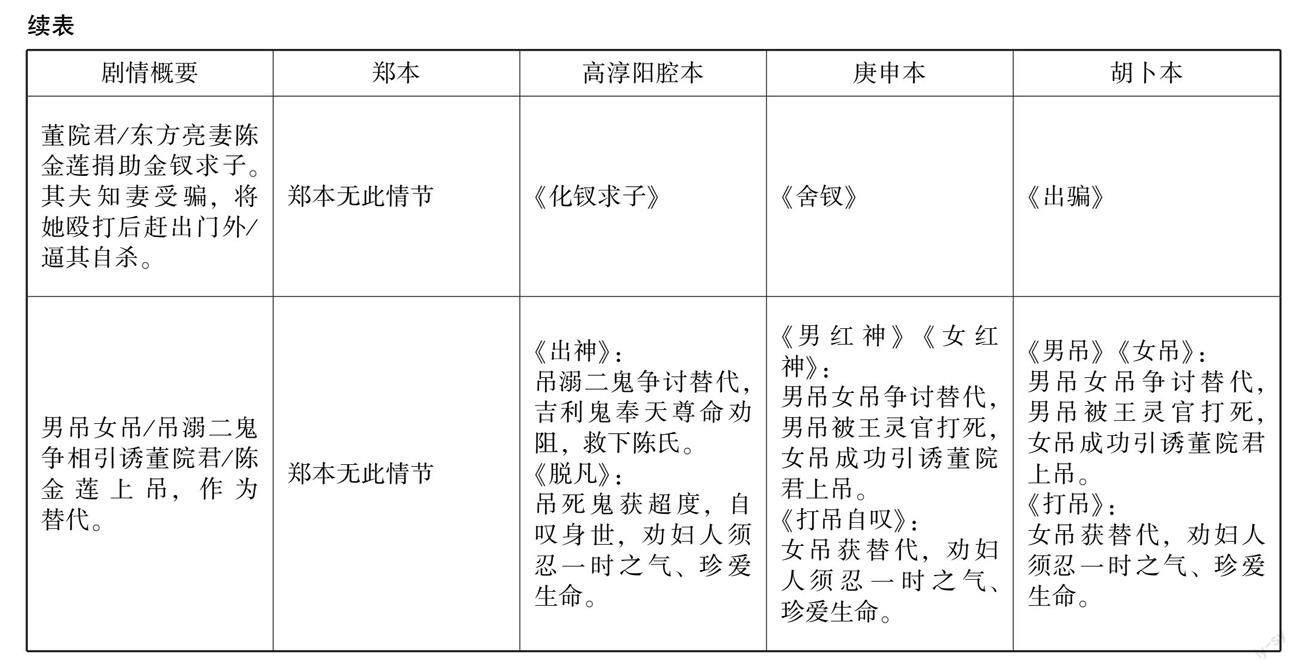

可以看出,“赛芙蓉”的故事与“溺死孤魂”的身世颇有相似之处,故而在二者合流成为妓女故事系统的“女吊”玉芙蓉形象之后,原先的“溺死孤魂”的身世便难以在戏文中保存了,否则容易造成混乱。因此,这也对女吊玉芙蓉故事中的另一个重要组成部分——董院君被骗舍钗的流变,造成了显著影响。赵景深先生早已指出,这个故事是由“《西游记》‘刘全进瓜的一节”演变而来的。【赵景深:《目连救母的演变》,《赵景深文存》,上海:上海古籍出版社,2016年,第463页。】目前,“舍钗”故事最为完整的构型,是流传于高淳、溧阳至皖南一带的阳腔目连戏中的“东方亮逼妻上吊”,大致与朱今所述相同,讲述东方亮妻陈金莲被骗舍金钗助赈,东方亮回家后得知此事大怒,逼妻自缢,引起吊溺二鬼争讨替身,其妻终为天尊所救的故事。【《阳腔目连戏》中,第130-142页。参见黄文虎:《高淳阳腔目连戏初探》,中国艺术研究院戏曲研究所等编:《目连戏研究文集》,第186页。】而对比这一故事与现存于绍兴目连戏女吊故事中的“舍钗求子”至“打吊”诸出所叙,既有明显的亲缘关系,又有不可忽视的差别,故特将其故事情节列表如下,以供分析其异同:

可以看出,这里有一个非常值得注意的差别:尽管阳腔目连戏和绍兴目连戏中的舍钗故事都使用了郑本《行路施金》中的相关情节作为缘起,但阳腔目连戏在东方亮妻上吊时是“吊溺二鬼”相争,而绍兴目连戏则是男吊女吊相争。为何会有这个差别呢?一种解释可能是,如上文所述,郑本中“好人家女儿卖在勾栏内,受不得亡八气,跳在长江里”的“淹死孤魂”的身世被女吊玉芙蓉的形象融合吸收之后,采用“妓女系统”的绍兴戏各抄本,都在这一出中取消了吊溺二鬼争讨替代的原始设定,而将之改为男吊女吊讨替代;而由于男吊“七十二吊”的表演非常受欢迎,所以这一设定也被继承了下来,进而影响了“童养媳系统”,成为绍兴目连戏普遍的剧目设置。一个有力的证据,便是目前留存《施食》一出戏文的庚申本、胡卜本和《旧抄救母记》等抄本,在“请五殇鬼”的情节中,缢死孤魂、饿死孤魂、咬死孤魂(虎伤、蛇伤)等基本设定与郑本一致,还增加了郑本中没有的“科场鬼”“沙场鬼”“淫妇孤魂”等,但唯独郑本中的“淹死孤魂”不见了,这应当说是相当奇异而不自然的设定,因为“淹死”即使在今日也是农村相当常见而又令人恐惧的意外死亡方式,而淹死鬼“讨替代”的迷信也与吊死鬼讨替代一样深入人心。故而在《施食》的“请五殇”中不见淹死鬼,笔者认为非常有可能是上述影响的结果:考察目前所存的江南地区目连戏抄本,大凡女吊身世归属于“儿媳/童养媳”系统的,如郑本、高淳阳腔本,“放焰口”一场中所请五殇鬼均有“淹死鬼”;而女吊属于“妓女系统”的,则如上文所述,多缺少淹死鬼形象。因此,鲁迅在《女吊》中明确记载“请五殇鬼”中包括淹死鬼,这或许也是一个旁证,证明他当年所看的确有可能是“童养媳”而非“妓女”系统的目连戏。

二、复仇者:作为厉鬼的女吊

在证明了鲁迅记忆的可靠性之后,我们需要面对的是另一个更为重要的问题:女吊是否具有“复仇性”的特质?或者说,在《女吊》一文中反复咏叹的“复仇”,到底是出于鲁迅的“发明”,还是该形象本身在民间文化传统中就承载了这样的文化记忆,鲁迅只是敏锐地捕捉到了这一点并将之阐述出来?

要理解这个问题,我们必须详细梳理目连戏的功能与意义。与一般的戏剧不同,“目连戏的形式、内容、作用和特点,都紧紧扎根于民间信仰和民间宗教的土壤之中,与当地民间宗教心理基础有着十分密切和广泛的联系。……(群众)较多关心的,不是目连戏的唱腔和动作,而是目连戏与鬼神间的神秘联系”。【蔡丰明:《绍兴目连戏与民间鬼神信仰》,寿永明、裘士雄主编:《鲁迅与社戏》,第164-165页。】所以目连戏的演出一向具有双重性,表面上它是演给台下的观众看的,但演出的根本目的不在于娱乐乡民,而在于“酬神祀鬼”,为了祈求神灵护佑、安抚镇定无归依之处的鬼魂。所以“起殇”一直是目连戏和“平安大戏”中不可缺少的组成部分,其意义正如鲁迅所说,是请“种种孤魂厉鬼,已经跟着鬼王和鬼卒,前来和我们一同看戏”。【鲁迅:《女吊》,《鲁迅全集》第6卷,第642页。】而时至今日,在绍兴地区的民俗学调查依然发现,“搬演目连戏的实际情况”往往是出于当地发生了火灾、水灾等灾祸,伤亡惨重,或“当地有了五殇,或有疫疠”,认为有鬼作祟,便“以目连戏许愿”,以求“消灾弭祸,祀鬼驱疫”,平息怨鬼的怒气,祈求鬼神的帮助。【蔡丰明:《绍兴目连戏与民间鬼神信仰》,寿永明、裘士雄主编:《鲁迅与社戏》,第168页。】王端履便曾记载过清代演目连戏以“禳蝗”的做法:

偶阅章苧白楹《谔崖脞说》,载:“江南风俗,信巫觋,尚祷祀;至禳蝗之法,惟设台倩优伶搬演《目连救母传奇》,列纸马斋供赛之,蝗辄不为害。”又言:“自康熙壬寅(一七二二),在建平,蝗大至,自城市及诸村堡,竞赛禳之,亲见伶人作剧时,蝗集梁楣甚众,村氓言神来看戏,半本后去矣。已而果然。如是者匝月,传食于四境殆遍,然田禾无损者,或赛之稍迟,即轰然入陇,不可制矣。”【王利器辑录:《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海:上海古籍出版社,1981年,第127页。】

在这个意义上,目连戏可以被认为是“民间鬼灵信仰中的一种特殊表现形态”。【蔡丰明:《绍兴目连戏与民间鬼神信仰》,寿永明、裘士雄主编:《鲁迅与社戏》,第166页。】其中,最为关键的部分,则是对横死鬼魂“五殇恶鬼”的安抚和控制。在中国民间信仰中,“五殇恶鬼”是厉鬼的一种。“基本上,古人非常畏惧那些在非正常的状态下去世,或无人葬埋、奉祀的死者,并且称之为‘厉或‘厉鬼。‘厉这个字,在古代文献中,往往蕴含有‘疾病、‘罪恶或‘恶鬼的意思。这三层意思,事实上也常常互相纠结在一起”。【林富士:《孤魂与鬼雄的世界:北台湾的厉鬼信仰》,台北:台北县立文化中心,1995年,第14页。】因此,“厉鬼”可以分为死于非命或无后祭祀的两大类鬼魂,而这类鬼魂之所以特别危险、令人畏惧,是因为民众普遍认为这种怨恨不能平息的鬼魂,会将其愤怒发泄在阳间的世界上,对活人展开报复,即“作祟”。早在春秋时期,《左传》便记载了郑国大夫伯有被杀后,化为厉鬼,作祟杀死自己的两个仇人伯驷和公孙段的故事,子产评论道:“匹夫匹妇强死,其魂魄犹能冯依于人,以为淫厉。”【《左传·昭公七年》,郭丹等译注,北京:中华书局,2012年,第1691页。】这里的“强死”指的便是死于非命、非因病老等自然原因而死。“这种厉鬼,由于无人奉祀,或是遭受冤屈或各种惨痛的意外灾害而死,故无法在另一个世界获得安息。因此,他们往往会回到活人的世界,以威吓和恐怖的手段,求觅饮食或供养,或是复仇、泄恨”。厉鬼复仇的对象可以是特定的个体,如桂英向负心郎王魁索命;也可以是不特定的当地一般民众,如最令人恐惧的“厉疫”,即今天所说的瘟疫、流行病乃至一般的疾病,便常被认为是“厉鬼作祟”的结果,故而需要“祷于厉”以祈求平息后者的怒气。【林富士:《孤魂与鬼雄的世界:北台湾的厉鬼信仰》,第16、174-175页。】前者的个体性复仇在现代语境下更容易被理解,甚至被当成“复仇”的唯一形式;而后者所代表的群体性的“报复”却常因其规模过大而显得欠缺“对等性”,使得我们往往会忽略其中含有的“复仇泄恨”的特性。然而正如鲁迅所言,不公平不对等的“报复”依然是“报复”,特别当受害者的怒火爆发的时候,是难以用理性来衡量匡正的:“报复,谁来裁判,怎能公平呢?便又立刻自答:自己裁判,自己执行;既没有上帝来主持,人便不妨以目偿头,也不妨以头偿目。”【鲁迅:《杂忆》,《鲁迅全集》第1卷,第236页。】只有在了解这一点后,我们才能充分理解民间信仰中对“厉鬼复仇”的界定和强烈的恐惧。

因此,通过祭祀的手段来讨好安抚厉鬼,便也成为民间信仰中重要的组成部分。如上文所述目连戏演出的主要目的之一,便是祭祀当地以“五殇恶鬼”为代表的厉鬼,以换取地方平安。更进一步,厉鬼甚至可以在民间信仰中获得“神”的地位。鲁迅在《五猖会》中记载过的“五猖神”即“五通神”,其起源传说之一便是亡国之君绝嗣无后,“其鬼无归故与人为厉”,引发疫疾,百姓畏惧,因此建庙祭祀。【李覯:《邵氏神祠记》,《直讲李先生文集》卷二十四,景江南图书馆藏明刊本。】同时,也早有绍剧研究者注意到了绍兴民俗文化中对“女吊”的特别尊崇,并由此推断这是女吊在目连戏中占据特殊地位的原因:“在绍兴的樊江老岳庙中,置有各种非正常死亡的鬼魂(五殇)的塑像之处,称为‘阴司间,女吊却不在其内,供祀女吊的,另有一处建造得小巧精美、雕花鎏金的神龛,中坐一位凤冠霞佩的端庄女神塑像,神龛的匾额上,题为‘凤(红)神。”【罗萍:《绍剧发展史》,北京:中国戏剧出版社,1996年,第205页。】称女吊为“红神”,在绍兴目连戏抄本中亦有所体现,如上引庚申本便是,这与鲁迅的回忆也是相符的。实际上,厉鬼由于各种原因被升格为“神”的情况在民间并非鲜见,除上文所举“五猖神”外,如石碇“姑娘庙”中所祭祀的主神“魏姑娘”,相传便是一位因情所困而自杀的女子,林富士指出,魏姑娘“可说兼具‘无后乏嗣和‘横死(自杀尤其是其中最为凶恶的一种方式)两种厉鬼的性质”,【林富士:《孤魂与鬼雄的世界:北台湾的厉鬼信仰》,第101-102页。着重号为笔者所加。】故而可能让当地居民感到特别的担忧与畏惧。在这一点上,选择自杀的女吊与被奉为神的魏姑娘是相似的。此外,绍兴民俗对女吊的特殊尊崇,应当与自六朝以来流传于江南民间的丁姑信仰有着紧密关联。按照《搜神记》的记载,丁姑本为丹阳丁氏女,“年十六,适全椒谢家。其姑严酷,使役有程,不如限者,仍便笞捶不可堪”,因为难以忍受婆婆的虐待打骂,故而于九月九日上吊自杀,死后显灵,借巫祝之口,要求以她去世的日子作为所有儿媳妇的假日,使她们免除劳役之苦,由此“江南人皆呼为丁姑。九月九日,不用作事,咸以为息日也。今所在祠之”。【干宝:《搜神记》,马银琴译注,北京:中华书局,2012年,第104页。】作为“厉鬼成神”的丁姑信仰影响深远,“息日”风俗直至明代江南地区仍长盛不衰,而民俗学者亦指出,后世重阳节“迎女归宁”的起源,与“祀丁姑、称‘息日”密切相关,丁姑信仰所代表的正是上千年来妇女以“迷信”为手段而进行“朦胧的自发斗争”的精神。【李万鹏:《重阳又为女儿节》,《民俗研究》1986年第1期。】可以看出,从郑本中作为“受不得婆婆气”的儿媳妇形象出现的“女吊”雏形,到鲁迅所记载的“后来去做童养媳,备受虐待,终于弄到投缳”的“女吊”身世,都与丁姑信仰有明显的相似性。所以从这个传承脉络推断,“儿媳/童养媳”系统的女吊,相比“妓女”系统,理当更接近这位“吊神”在江南民间信仰中的本来面貌。

然而,即使是厉鬼在民间信仰中上升为“神”之后,他们身上那种痛苦、冤屈,特别是强大的叛逆与反抗精神,依然令大众感到恐惧和不安。因为他们的存在,本身便构成了对既定社会伦理秩序的挑战。正如从丁姑到女吊的民間信仰传承显示的,这些被压迫的女子,通过主动选择死亡,将自己的愤怒和苦难转化为蕴含着报复能力的、令人心惊胆战的力量。在这一意义上,投缳的女性厉鬼,正是数千年来封建伦理制度下女性的呐喊与控诉的具象化体现。鲁迅早在1920年代,便注意到了婆媳关系中这种代代相传的压迫对人性的扭曲:“人们因为能忘却,所以自己能渐渐地脱离了受过的苦痛,也因为能忘却,所以往往照样地再犯前人的错误。被虐待的儿媳做了婆婆,仍然虐待儿媳”;【鲁迅:《娜拉走后怎样》,《鲁迅全集》第1卷,第169页。】“虽然是中国妇女,自然也有一些自立的倾向;所可怕的是幸而自立之后,又转而凌虐还未自立的人,正如童养媳一做婆婆,也就像她的恶姑一样毒辣”。【鲁迅:《寡妇主义》,《鲁迅全集》第1卷,第282页。】在这一背景下,女吊所代表的挑战与反叛的精神,也就格外需要被铭记。上文已述,民间信仰认为厉鬼的复仇往往有两种形式:或者以个体化的形式指向直接虐待她的对象,那么在“婆媳关系”的背景下,便构成了一种对宗法伦常的挑战;或者以“厉疫”或灾祸的形式对地方社会“作祟”,则代表着对她在受难时那些袖手旁观的“麻木的看客”所构建的“共业”的控诉和报复。无论是哪一种可能性,对既定社会伦理秩序而言,都是相当危险的。尤其在目连戏的演出场景下,这种控诉,很容易令台下有着类似经历的妇女共情,从而加倍放大了它的危险性,故需特别予以警惕。这或许一方面可以为后世绍兴目连戏中“妓女”系统的女吊故事流传更广提供一个解释,另一方面也让我们看到,尽管目连戏的唱词表面上都是“劝善”式的道德说教,但其内核却孕育了深刻的反抗精神,这也正是清代官府屡次试图饬禁目连戏演出的真正原因。郜元宝指出,鲁迅的复仇观深受章太炎《复仇是非论》的影响:章太炎为复仇所下的定义是“平不平以使平者,斯谓复仇”,亦即“复仇是在无法通过法律保护公平的人间个人或群体积极地去追求公平正义的必由之路”;而恰恰就在“法律所穷”之处,“当人的悲剧达于极点之时,‘天地被临时姑且呼唤出来”,寄托着“被虐待者苦痛的呼声”和对不公不义的愤火,成为被压迫者寻求正义、进行抗争的最后手段。【郜元宝:《“人心必有所冯依……”——关于现代文学的传统》,《遗珠偶拾:中国现代文学史札记》,北京:北京大学出版社,2010年,第9-10页。】这既是民间信仰的重要存在意义,也正是鲁迅在《破恶声论》等文中肯定民间信仰的原因所在。

三、反抗与复仇:鲁迅对“江南文化”的重新解读

有清一代,目连戏在“演唱已久,常演不绝”的同时,亦“一直为官府所查禁、压制”,四川、江西、江苏、浙江等地,均先后多次颁布过饬禁“搬演《目连》”的严厉律令,甚至勒令一旦发现有目连戏的演出,“地方官及查街兵役,立将为首之人,拿解枷责,断不姑宽”,“倘敢故违,立拿保甲戏头,责惩不恕”,正如刘桢所言:“这种在不同地方、不同时期专门针对一剧的‘饬禁、‘示禁,在中国历史上是少有的。”而目连戏的“屡禁不止”,亦显示出其植根在民间文化中的强大生命力。但这也引导我们进一步思考,以“忠孝节义”为伦理诉求、以佛教故事为依托的目连戏,为何在清代官府眼中具有不可忽视的危险性、以至于在各地一再遭到“专门饬禁”的命运?如果说“聚赌藏奸、为害地方”“耗费民财、败坏风俗”只是“堂皇漂亮的理由和借口”,“根本原因在于目连戏表达了广大人民群众的思想感情和理想愿望,与统治阶级的思想意义格格不入”,【刘桢:《中国民间目连文化》,北京:北京时代华文书局,2014年,第46、49-50页。】那么,这种反抗性的精神又是如何具体借由目连戏中的民俗文化元素与程式表现出来的呢?

查考目连戏在清代屡遭官府饬禁的历史,最早的禁令之一正是于浙江绍兴、萧山等地出现的:“入清后,绍兴目连戏更盛,以至官府严禁而不止。据清乾隆《绍兴县志》卷十八载,乾隆五十七年十月,知府李亨特为正风俗,制订十条‘禁令,……其中第九条禁演目连戏曰:‘禁演唱夜戏,每遇夏季演唱《目连》,妇女杂沓,自夜达旦,其戏多悖诞。乾隆五十六出示严禁在案。”【徐宏图:《绍兴目连戏的渊源及影响——浙江稀有剧种考略》,《中华戏曲》第50辑,北京:文化艺术出版社,2015年,第253页。】王端履对李亨特知萧山时发布的目连戏禁令及民间反应有更为详细的记录:“吾郡(萧山)暑月,岁演《目连救母记》,跳舞神鬼,穷形尽相。铁岭李西园太守,(名亨特,后官河东总督。)闻而恶之,勒石示禁通衢。迄今几六十年,风仍未革。”【王利器辑录:《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第127页。】

王端履对李亨特“饬禁目连”的行为颇为不满,故而他借上文所引之“蝗神看戏”的传闻,试图证明目连戏对于护佑地方平安、“消灾驱疫”有着重要的作用,并委婉地指责“是在良有司因时制宜,不可举一而废百也”。而李亨特的目连戏禁令,实际上是清代康乾年间更大规模的打击江南民间信仰行动的一个组成部分,其中最出名的乃是汤斌“毁五通淫祠”,亦即鲁迅介绍过的“五猖神”。汤斌有“理学名臣”之号,在《请毁淫祠疏》中,他称自己“奉命抚吴,陛辞之日,蒙我皇上谆谆诲谕,以移风易俗为先务”,到任后,他“仰承德意”,以“上谕十六条”教民,先后禁止了“妇女冶游”“群居寺观”“迎神赛社”“淫词艳曲”等一系列吴地风俗,并自豪地宣称,“若地方有司守臣之法,三年之后,可以返朴还淳,且浮费简则赋税足,礼乐明则争讼息”;但是“惟有淫祠一事,挟祸福之说,年代久远,入人膏肓,非奉天语申饬,不能永绝根株。苏松淫祠,有五通、五显及五方贤圣诸名号,皆荒诞不经,而民间家祀户祝,饮食必祭,妖邪巫觋,创为怪诞之说,愚夫愚妇,为其所惑,牢不可破”。实际上,从汤斌自己的记述中,亦可反映出五通神民间信仰深植于江南文化之中、屡禁而不可绝,“臣多方禁之,此风稍息,因臣以勘灾至淮,益肆猖獗”,故而他呼吁要“请赐特旨严禁勒石山巅,令地方官加意巡察,有敢兴复淫祠者,作何治罪,其巫觋人等,尽行责令改业”。【汤斌:《汤潜庵集》,上海:商务印书馆,1936年,第4-5页。】然而,尽管动用了最为严厉的手段,但按照清人记载来看,收效依然不大,禁令风头一过,五通信仰又如“野火烧不尽,春风吹又生”般,卷土重来。可见民间文化自有其发展规律,非一纸禁令所能强行改变。

值得注意的是,清代南方的目连戏往往与五猖神信仰有着紧密关联。清代南方民间的五猖祭仪,大多将五猖神作为驱瘟、逐疫、纳吉的对象加以崇拜,并广泛与其他民间祭神庆典相结合,成为其间的有机组成部分。【茆耕茹:《胥河两岸的跳五猖》,《张渤信仰仪式的跳五猖》,北京:中华书局,2019年,第20页。】这一现象在目连戏中十分普遍,“‘放五猖在各地的目连戏演出中都存在,是比较典型的祭祀活动”,有的地方甚至将“起猖祭祀活动……形成系列,加入戏剧表演中。整个演出,充满神秘色彩和恐怖气氛”。【刘桢:《中国民间目连文化》,第136页。】目连戏本就是用于娱神悦鬼、驱灾去殃的;因此,将南方普遍供奉的、作为厉鬼信仰重要组成部分的五猖神加入其中,亦属当然之理。如浙江开化目连戏以“起猖”開场,由文武五猖用嘴咬断雄鸡的脖子、淋鸡血于台上祭台;【徐宏图:《浙江目连戏概述》,中国艺术研究院戏曲研究所等编:《目连戏研究文集》,第200页。】池州目连戏开戏之前要泼猪血于五猖神位上,称为血祭,以求保一方平安;在演出某些存在危险的戏文如《捉刘氏》时,亦要“由五猖祭叉”,因为用的是真兵刃、恐怕伤及演员;演出结束后,则焚烧五猖面具,表示送神鬼归位。【王兆乾:《五猖信仰与古代的殇祭》,《祭礼·傩俗与民间戏剧——98亚洲民间戏剧民俗艺术观摩与学术研讨会论文集》,北京:中国戏剧出版社,1999年,第402-403页。】而且,在绍兴地区的大型“迎神赛会”如五猖会上,也通常要演出目连戏的重要折子。这种关系充分说明了二者在民间信仰中的相通性。

五猖神在绍兴民俗中有着重要地位,《绍兴风俗志》便曾记载过五猖会的盛况,称其“载誉数百年,驰名数百里”。【金明全:《东关五昌会》,《绍兴风俗志》第一册,北京:学苑出版社,影印本,2017年。】那么,汤斌为何要一心禁绝五猖崇拜呢?表面上的理由是源出于厉鬼信仰的五猖神有着“善恶交融”的特质,但实际上,“正神”和“邪神”的本质分别,主要并不在于是否“赏善罚恶”“导人向善”,而在于是否进入了正统的祭祀谱系、为国家权力所认可。【何维刚:《六朝季子庙祠祀的雅俗交涉》,《中国学术年刊》第40期(春季号),2018年3月,台北:国立台湾师范大学国文学系,第54、56页。】康熙年间由汤斌所主导的“毁淫祠”等一系列行动中,汤斌试图援引的是康熙帝之《圣谕十六条》以作为“正风俗”的依归。在“毁淫祠”的行动得到国家支持之后,后续的措施是试图在江南地区引入“正神”,如文昌、关帝等来“抵抗民间邪神”。【王健:《明清江南毁淫祠研究——以苏松地区为中心》,《社会科学》2007年第1期。】李天纲明确地指出,汤斌毁淫祠真正的目的在于变异江南地方风俗文化,以求和官方意识形态统一:

其实,汤斌打击五圣另有目的,他要把所有的五通、五显、五路等祠祀神庙都改成清朝满洲人喜欢的武圣关帝庙。如此,五通问题的关键,就不在于淫祀,而在于它的江南信仰特征。康熙和汤斌,为打击江南的士风、民风,转移江南人的文化认同,将五通祠改为关帝庙。……关帝是满洲人在入关之前从关内迎去的主神,称“关玛法”,在满洲传统的“堂子祭”里与释迦牟尼、观音合为三祭。五通庙变为关帝庙,意味着把江南信仰改造为满洲认同,汤斌借毁淫祠为清朝制造意识形态,被江南人士谥为“清汤”。【李天纲:《金泽:江南民间祭祀探源》,北京:三联书店,2017年,第135页。】

理解了这一意识形态背景之后,我们对李亨特在浙江饬禁目连戏的原由会有更深入的认识:融入了大量江南民间信仰元素、与江南巫觋淫祀风俗密不可分的目连戏,本身可以看作是江南地方风俗文化的凝聚性象征。鲁迅在《女吊》中,十分敏锐地提取了江南文化中的“复仇”精神,并在开篇意味深长地引用了明末王思任的名言作为一篇之总纲:“会稽乃报仇雪耻之乡,非藏垢纳污之地!”而这句引言的背景,正是王思任写信责骂弘光元年清军攻破南京之后、逃往浙江的明朝丞相马士英。【鲁迅:《女吊》,《鲁迅全集》第6卷,第642页。】明末清初朝代更易之际江南所发生的惨剧,使得具有“复仇”特质的江南地方文化,对清政府而言,成为了特殊的危险存在。因此,“打击江南的士风、民风,转移江南人的文化认同”,也就成了头等要务。汉军旗人世家出身的李亨特,对于目连戏中所体现出来的、江南地方文化内蕴的异质危险特性,尤为敏感。他的这一担心,确也不是毫无根据。按照《绍兴目连戏》的记载,目连戏演出的主要场所之一是建于清代的头陀庵之戏台,而此庵中供奉的主神之一便是朱天菩萨,即崇祯帝。【王东惠、俞斌编著:《绍兴目连戏》,杭州:浙江摄影出版社,2019年,第31页。】而在作为“目连戏的应用”【丸尾常喜:《“人”与“鬼”的纠葛》,第26页。】的“大戏”之主要演出者“堕民戏班”聚居的绍兴三埭街上,亦有多座庙宇供奉朱天菩萨,且其形象相较其他神像更加栩栩如生,为当年的居民留下了尤其深刻的印象,可见其特殊地位。【陈顺泰等:《绍兴堕民田野调查报告》,北京:金城出版社,2019年,第229、231页。】由此可以看到朱天菩萨信仰在“目连戏”与“大戏”中的隐秘传承。作为自尽的“亡国之君”,朱天菩萨本身也可以归为厉鬼信仰的一部分,在目连戏中受到祭祀。但同时,这一形象也寄托了江南民间的多重文化诉求意蕴。周氏兄弟对江南的“朱天菩萨”信仰都曾有敏锐的关注,如鲁迅在致梁绳祎信中言道:“中国人至今未脱原始思想,的确尚有新神话发生,譬如‘日之神话,《山海经》中有之,但吾乡(绍兴)皆谓太阳之生日为三月十九日,此非小说,非童话,实亦神话,因众皆信之也,而起源则必甚迟。”【鲁迅:《致梁绳祎》,《鲁迅全集》第11卷,第464页。】《鲁迅全集》的注释解释道:“绍兴俗传夏历三月十九为朱天大帝生日,后讹为太阳菩萨生日。一说这一天是清兵入京,崇祯皇帝缢死于煤山,民间假朱天大帝的名义祀念亡明。”【《致梁绳祎》注释,《鲁迅全集》第11卷,第465页。】赵世瑜曾撰文详细梳理过对崇祯忌辰的悼念何以藉着“太阳生日”的名目、在清代逐渐转化为东南沿海地区独特的历史记忆和地方文化风俗,并一直延续至晚清,成为“对中央的对抗情绪”的一种隐秘表达与民间共识。【赵世瑜、杜正贞:《太阳生日:东南沿海地区对崇祯之死的历史性记忆》,《北京师范大学学报》1999年第6期。】而具有民间祭典特性的目连戏在融入南方地区的“淫祀”五猖和具有“反清”记忆的朱天菩萨信仰之后,其潜藏在表面“忠孝节义”的官方正统意识形态之下的反抗性精神则愈发浓厚。只有在这一意义上,我们才能理解为何目连戏在清代江南地区被看作较之其他戏更危险的存在,“清绍兴师爷传抄秘本”《示谕集钞》中特意强调:“尔等酬神演戏,不拘演唱何本,总不许扮演《目连》,……”【徐宏图:《绍兴目连戏的渊源及影响——浙江稀有剧种考略》,《中华戏曲》第50辑,第254页。】鲁迅引王思任之语作为《女吊》一篇之总纲,正反映出他对这种地方性的“复仇”文化的敏锐把握;而在《女吊》中谈及目连戏“请五殇鬼”的环节时,鲁迅亦特意指出“明社垂绝,越人起义而死者不少,至清被称为叛贼,我们就这样的一同招待他们的英灵”,【鲁迅:《女吊》,《鲁迅全集》第6卷,第638页。】进一步将目连戏的演出目的“祀横死之鬼”与明清易代之际的历史记忆,明确地结合起来。在这种意义上,“饬禁目连戏”可以看作是“归化江南”“把江南信仰改造为满清认同”的系列行动中的重要一环;而民俗文化的厉鬼信仰所代表的反叛精神,正是以目连戏作为载体,在江南文化中代代相传。对于民俗文化而言,由于它长期以来往往以“民间”的形式存在,所以经常受到知识阶层的忽视;只有在进入文字的世界之后,它才成为对后者而言“可见”的,并且可以跨越时间与地域的限制,得到更为深刻的铭记。或许,在去世之前写作《女吊》时鲁迅正是感到了这种“神圣的职责”,亦即要将民间文化中这种民族精神的源头用文字记录下来,以提示人们,在官方的正统叙述之外,还存在着一个充满“报仇雪耻”精神的江南文化传统。

行文至此,我们不由感叹,鲁迅是以何其敏锐的眼光,以目连戏中的女吊形象为核心,抓住了绍兴乃至江南文化潜藏在“诗礼”表层之下的复仇与反抗的特质。正如巴赫金所言,以狂欢节为表征的民间文化,往往是与秩序等级严明的官方世界相对立但又统一在每个人的日常生活中的“另一种世界”,正如如果不对狂欢节有充分之了解,我们很难真正理解中世纪人们的生活、文化和心理一样,对于江南民间文化的探寻和深入解读,也正是构建我们对历史理解的至关重要的部分。而鲁迅之伟大,其中一个原因亦在于他对民间文化的深刻理解,并且以民间文化为立足点,进行了对“正史”和“正统”的重新解读与批判。在这一意义上,《女吊》正是回应了鲁迅早年在《破恶声论》中所进行的思考。早在1908年,鲁迅便意识到,“人心必有所冯依,非信无以立”,【鲁迅:《破恶声论》,《鲁迅全集》第8卷,第29页。】并由此阐释了“迷信”的重要性;而历经多年的探索,他从江南的历史与民俗中,真正看到了被嘲为“迷信”的民间信仰的意义与力量,看到了藉由后者所构建的与“正统”不同的世界,并最终在去世前汇集成为了《女吊》这篇文章。如伊藤虎丸所言,在鲁迅心目中,女吊是“在历史长河的河底,堆积着累累死者和幽鬼的怨念”的具象化象征,而他却恰从其中找到了可以“使民族再生”的力量:“使民族再生,不是靠知识分子的‘启蒙,而是靠‘鬼、‘迷信[其实,这些‘迷信跟古民的‘神思(幻想力)和农民的‘白心分不开]。”【伊藤虎丸:《鲁迅的“生命”与“鬼”》,《文学评论》2000年第1期。】进一步而言,正如李浩指出的,鲁迅对包括“女吊”“无常”等形象在内的目连戏文化的梳理与提炼,可以看作代绍兴文化、绍兴人民“立言”;尽管当时清政府已不复存在,但如胡风所言,长期的“精神奴役的创伤”,并不会随着君主专制政权的崩塌而立即消失。因此,从已有的地方文化中提炼最具反抗性的部分,通过书写的形式使之流传下去,不仅是为了祛除长期的官方意识形态压制所造成的历史遗留问题,同时也是在重塑一种新的乡邦文化,是鲁迅所秉持的启蒙精神的重要体现。【本段分析来自上海鲁迅纪念馆李浩老师在阅读本文后所提出的意见,在此诚恳致谢。】历史学对于“个人”与“记憶”的关系有一个著名的论断:“记忆依赖于社会环境,……正是在这个意义上,集体记忆和记忆的社会框架才是存在的;其依赖的程度就是,我们个人的思想将自身置于这些框架之中,并参与到这种能够进行回忆的记忆中去。”【Halbwachs, Les cadres sociaux de la mé moire.转引自赵世瑜、杜正贞:《太阳生日:东南沿海地区对崇祯之死的历史性记忆》,《北京师范大学学报》1999年第6期。】以地方文化的视角来审视鲁迅涉及绍兴文化的作品时,我们亦可以鲜明地看到这种个人与地方文化记忆所构建的互动。进而言之,鲁迅是如何提取他所认为重要的地方文化核心要素,并在此基础上进一步通过个人书写来建构他所期望的地方文化传统和知识谱系的,应当是一个十分值得研究的问题。笔者希望,就这篇文章而言,通过将以《女吊》为代表的鲁迅作品、以目连戏为代表的绍兴民间文化和清代官府“饬禁目连戏”之禁令联系起来读解,不但可以加深我们对清代江南文化的认识,并且可以为深入理解鲁迅作品增加一条新的脉络。

(责任编辑:庞 礴 李乐乐)