革命场域与艺术选择

2023-08-30郝斌

郝斌

【摘 要】 解放战争时期,国统区进步美术家在中国共产党的安排下纷纷向香港转移,他们在香港独特的革命场域下,既要努力调整自身的艺术身份和创作取向以适应新的革命艺术要求,也要真诚地面对自我的艺术理想。王琦是当时国统区具有代表性的木刻版画家,他于1948年初抵达香港,加入“人间画会”和“人间书屋”,并担任《星岛日报》美术编辑及《大公报》美术副刊主编,这期间他不仅积极撰文参与革命文艺论争,也努力在创作上尝试转型。考察进步美术家在香港的思想和创作,王琦无疑是重要个案。

【关键词】 革命场域;艺术选择;王琦;素描;木刻

1946年6月,国民党发动全面内战,人民解放战争开始,国统区形势日趋严峻。9月,周恩来和董必武在上海与爱国民主人士和文化界朋友广泛接触,说明当时形势和中国共产党对于时局的主张,希望大家樹立胜利的信心,做好转移的准备,注意隐藏,坚持斗争[1];周恩来还特别接见了木刻界代表,王琦(1918—2016)便是代表之一[2]。11月中旬,由于国民党当局单方面召开“国民大会”,国共和谈之门最终关闭,在南京的中共代表团启程返回延安[3]。由于担心国民党反动派制造白色恐怖风暴,滞留在南京、上海一带以郭沫若为代表的进步人士,在中共上海党组织的安排下,开始纷纷向香港转移。大约在1947年初,王琦的好友、画家余所亚也决心赴港,他在临走之前建议王琦:“如果局势进一步恶化,南京不能久留,便向香港转移。那里朋友多,可以开辟一个新的天地。”[1]王琦表示同意。是年9月,驻南京的法国大使馆新闻处进行机构精简,王琦也在遣散之列,并由此得到了一笔遣散费;虽此时刚从香港返回内地的友人陆地告诉王琦在香港谋生不易,但王琦已决定要赶赴香港,并由此步入一段独特的革命美术历史叙事之中。

一、一场关于黄新波油画的论争

在赴香港之前,王琦无意间介入了一场关于黄新波油画作品的论争,个中缘由颇具意味。王琦曾记述当时“人间画会”举办的一次绘画联展(应当指“六人画展”)情形:“其中有特伟的部分水墨画,新波的油画由于采用了现代派表现手法,人物形象夸张,因而在香港文艺界友人中引起了非议,一位文艺界的前辈认为新波的作品带有浓厚的‘洋酸气。”[2]实际上,这里所说的文艺界前辈即署名为“番禺客”的邵荃麟,时任中共香港分局香港工委文化工作委员会副书记,是中共在香港文艺界的一位重要领导人。邵荃麟在《略论新波的画》(1947年12月29日刊于《华商报》)一文中,不仅指出黄新波的作品带有西方资产阶级美学观的“洋酸气”,“在那本木刻集上是表现着两种主题:孤独的忧郁与所谓‘圣洁的爱,这似乎是绝处的意境,然而却是小资产者个人主义意识的结晶”;还从意识形态立场出发对其创作提出严肃批评:“新波确是一个有才能的画家,他的真诚是可贵的,但他必须经过酷烈的思想与意识的改造,克服个人主义与形式主义的倾向。”[3]显然,无论王琦是否知道这位“文艺界的前辈”的真实身份,以及是否完整阅读过该文,他当时的言行都说明他并没有领会这位“文艺界的前辈”的真实意图,而仅从独立自由的艺术立场去反驳“前辈”的观点,并肯定黄新波的创作。

当时,王琦在南京收到黄新波从香港寄来的油画新作照片,选择其中3张刊发在他主编的《半周艺丛》上,并配发由他撰写的评论文章。在这篇文章中,王琦从艺术创作特别是艺术创作之主观因素的角度评论黄新波的作品,认为“艺术之异于科学机械者,即还有在真实以外的许多东西,作者的善良意志和情感—意志,情感与描写对象的拥抱燃烧,合金似的艺术就这样才能创造出来,平凡的模写型,却将为时代所摒弃”[4],以此对黄的创作表示肯定。然而,如果对照毛泽东同志在1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称“《讲话》”)中所提出的文艺家应当为“最广大的人民大众”服务,应当“深入工农兵群众、深入实际斗争”中去,并在其中处理好“普及”和“提高”的关系等革命文艺思想来看[5],那么王琦在上述评论中对艺术家独立的“意志”“情感”及由之所创造出来的“合金似的艺术”的独特艺术形式的肯定,以及对“平凡的模写型”绘画(这里应当指没有艺术特点的写实绘画)的批判,就与《讲话》所主张的革命现实主义文艺思想有很大距离。

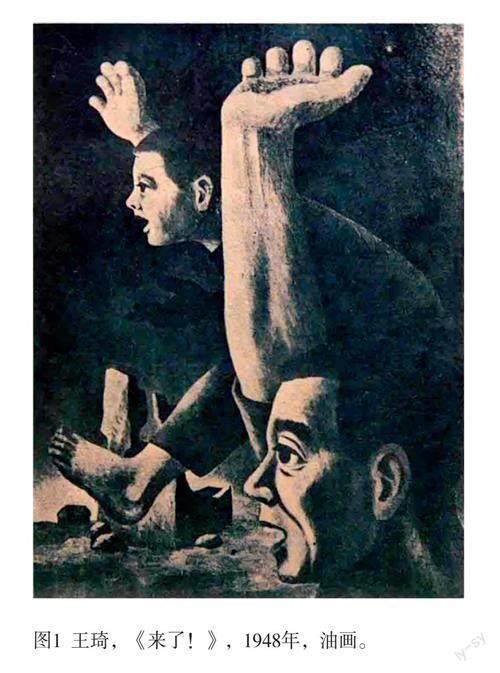

很可能出乎王琦意料的是,在其抵达香港的1948年,黄新波实际上已经开始艺术创作转型的探索—“在主题上倾向于乐观向上,表现了他对人民大众的歌颂和对光明的追求”[1]。这也表明黄新波当时以十分严肃认真的态度对待邵荃麟的批评。例如在油画《来了!》(1948,图1)中,黄新波通过对身处战后废墟中的人民大众夸张的手、脚和头部的形象刻画,表达人民大众对奔向光明以及对人民解放军的热切期盼情感。黄新波的处理方式是将其极富个性的艺术语言与革命政治的内容有机融合,这种艺术表现方式在其同时期其他作品中也都有明显体现,如《晨》(1948)、《浪花》(1948)以及《都市的动力》(1948)等作品。

因此,王琦所表现出来的这种距离感,既显示了其对当时香港文艺界的情况尤其是进步人士的革命现实主义文艺思想情况并不甚了解,也预示着其到香港后将面临与黄新波相似的思想和艺术转型问题,而实际情况也的确如此。

二、“人间画会”:在革命的集体生活之中

1948年4月8日,王琦乘机抵达香港,正式开启了他为期两年的香港艺术之旅。抵港后,王琦很快就加入了“人间画会”和“人间书屋”。但需要指出的是,早在王琦抵港之前的1947年5月,中共香港分局已在中共中央指示下成立,该局直属中共中央领导,负责中共在华南和港澳地区的工作。中共香港分局下辖4个平行组织:南方区委、琼崖区党委、城工委、香港工委,其中香港工委专管公开的统战、文化、宣传、外事、经济、华侨、群众以及报刊工作,下设文化工作委员会(以下简称“文委”),领导香港的文化艺术宣传工作[2]。而“人间画会”和“人间书屋”均由中共香港工委文委直接领导[3]。因此,王琦加入这两个组织也就意味着他需要接受党的领导,且在意识形态方面接受更加严格的要求。

王琦此前在国统区时艺术态度较为独立自由,其进入组织较为严密的“人间画会”和“人间书屋”后,很可能需要一个适应和融入的过程。王琦在加入后不久,即筹办了一次个人画展,展览于1948年6月在香港胜斯酒店举行,展出木刻、素描作品约200件[1]。预展时,中共在香港文艺界的领导人冯乃超(时任香港工委委员)、周而复(时任香港工委文委副书记)专程前去参观,并给出了以下评价:作品总的倾向是好的,表现了下层劳动人民的生活和他们的悲苦形象,但缺少有重大主题性和深刻思想内涵的作品。展览结束后,“人间画会”亦组织了专题讨论会。会上,黄新波对王琦的创作给予了肯定,认为其创作具有现实主义的特征,并指出题材内容的人民性和艺术形式风格的地方性是王琦创作上的两个主要特征。但也有同志提出了批评意见,如温涛认为王琦作品对形式技巧的重视大于内容思想,抒情优雅有余而思想深度不足;特伟指出王琦作品过于注重素描技巧的发挥而忽略了对民族、民间形式的融入,作品带有过多的知识分子气[2]。总体而言,温涛与冯乃超、周而复的观点基本相同,实际上是在批评王琦的创作缺乏政治内涵;特伟则从艺术的角度指出王琦的创作在民族化方面不够深入,而木刻民族化也正是中共长期主张的艺术道路。面对这些批评意见,王琦在艺术创作上并没有很快作出较明显的改变。

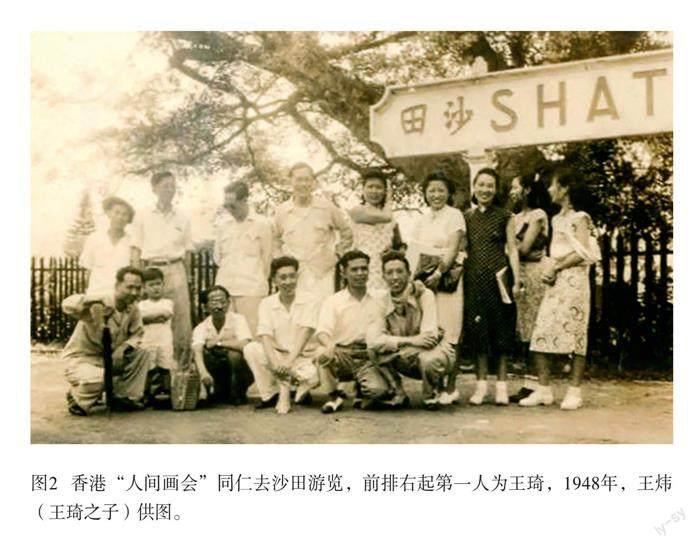

不过,这并不意味着王琦对上述批评和新的环境、形势无动于衷,他也在尝试调整,以适应新的要求。加入“人间画会”,意味着王琦从原本独立的个体艺术家开始转变为“集体”中的一员,开始过有组织的集体生活。当然,“人间画会”的集体生活并不具有强制色彩,更多是大家聚在一起,学习文件,讨论艺术,以加强团结(图2)。

对此,“人间画会”成员、中共香港文委党支部成员谭雪生曾回忆:“那时候会员们都要为衣食奔忙,但仍能积极热情地投入‘画会组织的创作和分组学习活动,曾經学习讨论过的有《在延安文艺座谈会上的讲话》、《新民主主义论》等毛主席著作,并结合会员创作上出现的问题,展开批评与自我批评。”[3]淮海战役后,王琦曾记述:“一天晚上,新波约了所亚、黄茅、特伟、朱鸣冈、米谷、漾兮、陆无涯、讷维、迪支等同志在我家聚会。由他(指新波)向大家传达中共七届二中全会毛泽东同志的讲话主要内容,今后的工作重点将由农村转入城市,党的干部要学会在工作中增强本领并积累经验,要学习党在城市工作的方针政策。新波的传达大大加强和鼓舞了我们每个人的信心,因为我们就是长期在大城市工作的,自信在这方面有较多的实践经验,在今后工作中,更可以充分发挥自己的优势。”[4]显然,在这种时常举办的聚会中,王琦接受了深刻的思想教育,并最终转型。

三、“自由”与“人民”:

王琦的思想和创作转型

1948年底至1949年,随着三大战役特别是淮海战役的胜利,解放战争的局势发生了决定性的扭转,这对当时的社会和个人都产生了深刻影响,香港新闻界亦受到较大震动。是时,香港重要报纸《大公报》决定增设副刊《新美术》周刊,由进步美术家张光宇、黄新波、特伟、王琦担任主编;《文汇报》也同时在港创刊,香港的革命美术运动迎来了新的契机。对于王琦而言,这一历史契机也成为其艺术人生的重要转折点。自此,王琦不再犹豫,迅速投身到革命美术的大潮中。

王琦首先在艺术思想方面进行转型,由此前主要站在艺术的立场转变为站在阶级、革命的立场开展理论思考和艺术评论,并撰写了大量艺术理论和评论文章[1],为推动香港进步美术运动发挥了重要作用。其中,王琦于1948年12月在香港《文汇报》所刊文章《论绘画艺术的自由》即颇具标志意义,该文鲜明地从阶级立场出发,一方面批评了“资本主义社会的画家”由于“受到市场需要的限制,不能站在绝对自由的心境上来从事创作”,因而缺乏真正的创作自由;另一方面则批判了部分“资本主义社会的画家”对社会主义社会自由的怀疑。该文以苏联画家为例,对苏联美术创作实际情况作了阐述,反驳了相关的“歪曲和污蔑”,文章最后指出“我们的画家应该清楚地意识到,只有像苏联那样社会主义的国家,才能帮助画家把他们的艺术创作从金钱与商品的物质观念的桎梏下挣脱出来……画家所要求的真正的自由和艺术的解放,也才能得到想象”[2]。可见,王琦在该文中批判了资产阶级社会“自由”的阶级性,并肯定了社会主义社会的自由才是真正意义上的自由。

在对待艺术与政治的关系上,王琦也一改此前疏离的态度以及过于重视艺术的立场,转而强调艺术要为革命服务、为政治服务。在1949年所作《美术上的思想斗争—兼论美术统一战线问题》一文中,他写道:“未来的形势,是使一切文化部门的工作,都要服从于一定时期的革命任务,适应于一定的政治要求,帮助对于新中国的建设工作,那么扫除从旧社会残留下来的许多不正确不健康的思想余毒,为新中国的历史巨轮清道,该是文化艺术工作者认为巨大而首要的任务。”[3]不仅如此,在次年的另外一篇文章中,王琦在对一位“超然”画家的“进言”中又写道:“只要人类社会中的进步势力和反动势力的斗争还存在一天,就没有站在这个斗争以外的超然的人和艺术。新中国的画家是为人民服务的,是与千万人的斗争、与新民主主义国家的政策、与走向社会主义和最后建立共产主义的崇高伟大的政策紧紧地联系着的。”[1]这都体现了王琦对于“文艺服从于政治”这一革命文艺政策的深刻认识。

1949年,王琦还特别撰写了《论美术工作者的工作作风》(1949年5月1日刊发于香港《大公报》)一文,站在即将成立的中华人民共和国的立场对美术工作者的工作作风问题进行检视,批评了个人英雄主义、宗派主义倾向、只重上层忽视基层、争名好利避重就轻4种不良作风,并检讨道:“一般地说来,美术界的朋友,多半都是出身自小资产阶级,由于我们所受的教育和所处的生活环境,处处都容易培养这种作风的长成,包括我自己也不是例外,今天我首先把它提出来,让大家深切地去反省,检讨一下,同时使我们互相鼓励互相督促把这些歪风彻底除掉。”[2]可见,王琦已然完全改变了此前以艺术性为主旨的写作方式,不仅代之以国家立场、党的立场开展写作和评论,还自觉地进行自我批评和思想改造。

根据前文的分析,王琦此时在艺术思想方面的明显转型,应当与“人间画会”对中共重要方针政策尤其是《讲话》思想的学习有关,这促使他由原来站在较为独立自由的艺术立场迅速转变为站在群众和革命的立场去思考。经过这样的革命思想转型,对于初到香港举办个展时所遭遇的批评—缺乏“重大主题性和深刻的思想内涵”,王琦此时已经在艺术思想上进行了及时转变,如他提出新连环画创作要“有深刻教育意义的主题”的思想主张,就体现了他对该问题的深刻认知;同时,他还特别强调画家艺术思想的改造问题,并认为这种改造必须要经过“严酷的思想斗争”。正如他在文中所说,“须知‘教育人者必先教育自己,只有先从自己的思想上经过一番革命,把自己从错误中斗争过来,才能担负起斗争别人,战胜其他不良思想倾向的巨大任务”[3]。显然,王琦应该就是经历了这样的思想改造过程,经历了“严酷的思想斗争”,经过了“自我批评和相互批评”,才牢固地树立起进步的革命思想。

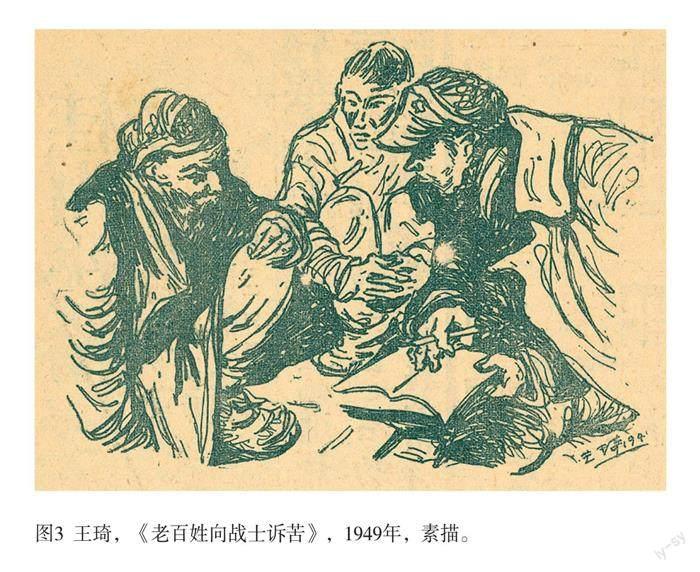

与此同时,王琦也开始尝试在艺术创作方面进行转型,并主要以素描、宣传画、漫画作为创作形式。一方面,在淮海战役胜利后,王琦在香港《星岛日报》刊发了一系列进步讽刺漫画,直接讽刺国民党的腐败没落、军事上的节节败退,并歌颂人民解放军的伟大胜利。其中,一幅题为《探囊取物》的画作,据称甚至激怒了国民党港澳支部,王琦因此遭到严重警告[4]。另一方面,王琦也积极刻画解放军的英姿以及解放军与老百姓的浓厚情谊,如他的素描作品《老百姓向战士诉苦》(1949,图3)、《为解放全中国进军》(1949)等。在这类作品中,王琦积极发挥了其钢笔素描的创作能力,并明显加强了作品的叙事性。如《老百姓向战士诉苦》刻画一位北方老农正向一位参加土地改革运动(以下简称“土改”)的解放军战士诉苦的情景,画中的老农民神情愁苦,他身旁的青年应是他的孙子正关切地望向他,而他对面的解放军战士则一边专注地倾听一边准备及时记录下来。虽然王琦并没有亲临“土改”现场,他应是参考了当时的摄影照片而进行的创作,但无论是人物蹲坐的姿态、凝视的眼神还是愁苦的面容等,都极富北方农村生活气息,并准确抓住了“土改”历史的典型瞬间,体现出鲜明的革命叙事倾向以及军民之间融洽深厚的情谊。

不仅如此,为了进一步配合革命战争需要,王琦也积极参加组织安排的艺术工作。为迎接广州解放(1949年10月14日),中共香港文委指示“人间画会”创作一批主题为“三大纪律八项注意”的宣传画,在解放军入城时使用,其中王琦的画作《说话要和气》(1949,图4),一改其以往的画风,采用的是单线平涂的创作方式,这能最大限度地满足大众的欣赏习惯。同时,“人间画会”还决定集体绘制一幅宽10米、高30米的毛主席全身像,作为向广州人民政府的献礼,王琦也参加了创作,该宣传画像完成后被悬挂于广州爱群酒店大楼(图5)。可见,王琦积极配合党的政治宣传,尝试革命艺术创作,由此实现自身创作上的革命转型。

四、“不协调”中的

革命艺术取向

对于自己在香港时期的木刻创作,王琦曾回忆道:“从1948年初我去香港的两年间,是我在木刻创作上最冷淡的时期,一共只刻过两幅作品,一幅题名‘抵岸,我认为是失败之作。另一幅‘渔民生涯比较成功,算是解放以前的压轴之作。”[1]王琦在香港的版画创作仍延续了其此前在南京时期的“冷淡”状态,未能打开新的局面。王琦所提及的第一幅作品的图像样貌,笔者未能查到;第二幅《渔民生涯》(1948,图6)则是大家比较熟知的作品。这件作品并没有刻画革命主题,而只是聚焦于下层劳动人民的日常生活,刻画了香港渔民的生活场景。画面中,近景的渔民夫妇和中景的一位渔民正在系栏杆,将两条渔船牢固地捆绑在一起,以使其安全地停泊在渔港中(画面中没有刻画鱼的形象,因而不像是捕鱼归来,也没有刻画出紧张繁忙的出发准备场景,因而也不像是预备出海捕鱼)。在构图中,这条栏杆将视线从前景引导到中景,中景又刻画出多位渔民形象,左侧4位渔民正在休憩,右后方的渔民正在将船帆系住。通过肢体语言和神态可以看出,近景和中景的渔民们一边劳作一边在轻松亲切地交流。顺着这条栏杆的方向,竖立的栏杆和缆绳又将视线引向远景的众多渔船,有的渔船才刚刚回到渔港,还张着风帆,而更远处则以线条简单刻画了连绵的远山。画面既没有过度刻画下层劳动人民穷苦的生活,也没有表现火热紧张的劳动现场,只是聚焦于平静亲切的日常生活。画面对于前景的渔民夫妇作了着意刻画—渔民妇女在劳动中卷起裤腿,而男性老渔民卷起衣袖所露出的有力肌肉,尤其是他布满皱纹的面庞、佝偻的背部曲线、杂乱的头发等,都体现了生活的艰辛和岁月的沧桑,这既是王琦对渔民生活和劳动生涯的一曲赞歌,也彰显了他对以生活和人生为主题进行创作的深刻感悟。值得一提的是,《渔民生涯》的素材应该来源于王琦同时期的一幅钢笔素描作品《香港仔的渔家—香港风光之一》(1948,图7),这两幅作品中前景的老渔民形象、栏杆形象以及构图样式等都十分接近,体现了王琦当时所致力的素描创作对其木刻创作的影响。

王琦在港期间将主要精力投注于讽刺漫画和素描创作,其漫画作品积极配合革命需要,讽刺国民党的腐败没落、军事惨败,歌颂人民解放军的伟大胜利,对全面解放战争发挥了积极作用;其素描作品则聚焦于香港下层劳动人民的日常生活,创作手法日益成熟,已经不再仅将素描当作取材的手段,而是将之作为艺术创作的主要媒介。对此,王琦谈道:“工余之暇。便挟着速写簿到处去写找我所喜爱的画材。我的视线集中在下层贫民区。用手中的笔描绘那些在十分恶劣的居住条件下生活的贫苦人民,表现他们的艰苦生活和劳动……没有事先想好的主题,也没有完整的构思。只是凭眼前的观察和直觉印象,即兴落笔,谈不上有什么深刻的主题思想,只不过保留了一些真实、生动的特色。”[1]王琦创作的这批素描作品“大多是在现场用铅笔画成初稿,拿回家来再用钢笔加工画成的”[2]。王琦一方面在创作题材上聚焦香港下层的贫苦劳动人民,并不断地深入他们的生活现场进行写生。这批素描作品以质朴的语言,真实记录了20世纪40年代末在香港繁华表象下底层劳动人民的惨淡生活,无论是码头的渔民、卸货的苦力、街头的小贩、造船的工人、失学的儿童,还是破败的贫民区、街头集市等,都被王琦一一收录于画笔下,生动地再现了香港当时的社会现实和生活百态,同时也表达了他对劳动人民的深厚感情。另一方面在艺术语言上,王琦尝试从木刻创作中汲取营养,形成了以凝练的写实线条为主的质朴画风。此前在重庆和南京期间,他就常以木炭笔画速写,并已十分注重线条的刻画。为了更大程度上表现和强调线条,赴港之后,王琦决定一改此前的画法,尝试以钢笔作画—钢笔在線条的流畅度、明晰度上胜过木炭笔,更利于单纯的线条表现,故他在香港创作的速写作品,充分发挥了钢笔速写的特性,完全以线条来塑造黑白画面,表现出对线条刻画的极致追求,作品面貌因此焕然一新。这批以钢笔创作的作品颇令王琦满意,他自认为“从艺术技巧上说,都高出于重庆和南京作成的那些作品”[3]。

然而从主题意义的角度来看,这批作品并没有表现出明显的政治倾向、阶级意识或革命态度,只是一位美术家对香港平民日常贫苦生活的记录和再现。这种创作取向与中共当时的文艺政策尤其是《讲话》精神仍有着明显距离。可见,虽然王琦在艺术思想上体现出较为明显的革命转型倾向,并完成了部分革命艺术创作,但在艺术创作尤其是木刻创作上,相较而言则明显滞后,其艺术思想与创作实践未能真正实现同步转型,呈现出一种“不协调”的特征。总体来说,王琦仍坚持按照既有方式进行创作,即在深入生活中探寻艺术真谛,与政治较为疏离,这也体现了王琦对自我独立艺术取向的坚守。王琦于1950年离开香港回到内地后,便将这批作品封存起来,直至香港回归前的1997年4月,才在中央电视台书画院举办的“王琦1948—1950年香港写生画展”中公之于众。而他本人则在与香港一别30年后的1981年,才因举办“中国木刻五十年作品展”再赴香港,此后又分别于1985年和1987年两次赴港出席展览、举办讲座。

实际上,不唯王琦如此,身为“人间画会”领导者的黄新波在创作上同样体现出这种“不协调”特征。他一方面积极领导“人间画会”进行思想学习和改造,另一方面仍坚持采取表现主义、象征主义等西方现代主义的表现手法[1]。黄新波当时曾向黄蒙田谈起对法国艺术家毕加索加入“法共”的看法:“我们把他新的‘身份和他的艺术实践联系起来看原是可以理解的,那就是,他的作品和他现在的‘身份调协么?这是疑问。我的看法是:毕加索的画是画家看的画,他现在仍然画他一贯和他的‘身份并不调协的画。拥有新‘身份的是他的人,而不是以他的艺术实践和作品为他的‘身份服务。”[2]黄新波在此强调了艺术创作的独立性—即便在政治面前,也应当对艺术保持着独立的立场。与毕加索类似,黄新波同样试图在他的政治身份和艺术创作之间保持一种适度的距离和平衡,坚持艺术创作一定程度的独立性。作为共产党员的毕加索、黄新波都试图保持这种“不协调”,更不要说当时还并非中共党员的王琦了。

尽管如此,正如鹿义霞所分析的,“香港成为一个复杂的旋涡,一个繁复的空间,一个华洋杂处的都市,一片幽深的思想丛林。香港在中国现当代文学发展中扮演着特别的角色,其殖民地的身份使它因缘际会成为内地文人躲避战争和政治纷争的避难之所,也成为其宣传个体思想和从事个性创作的公共平台”[3]。面对香港当时复杂的文化生态,王琦并未为之所惑,而是始终坚守革命艺术立场,他在这一时期的作品所刻画的主要是香港底层民众的现实生活,其中或隐或显地蕴含着阶级意识。如果基于这种历史背景考虑,似乎也能在上述“不协调”中看到王琦对革命性和现实主义的执着追求。也因此,王琦于1950年5月携全家从香港返回内地后,又开启了其艺术人生的另一个新时期。

结语

1946至1952年,受战争和政治因素影响,许多国统区进步文艺家在中国共产党的安排下纷纷赶赴香港,如进步美术家黄新波、梁永泰、陆地、黄茅、陆无涯、陈雨田、王琦、黄永玉等,这使得香港一时间成为全国文艺家特别是全国美术家的重要聚集地;同时,在党的领导下,经由“人间画会”集体生活的规训等,香港也成为这批来自国统区的进步美术家进行身份调整和艺术转型的重要场域,经过这个场域后,他们中的大多数在1949至1950年先后回归新生的中华人民共和国的怀抱。在香港特殊且复杂的文化场域下,这批进步美术家既坚持激进的革命倾向,积极迎接全国解放的到来,又保有相对自由的空间,如王琦、黄新波试图在艺术与政治之间维持适度的平衡,从而追求一种相对独立的艺术创作取向。

为了迎接全国解放战争的胜利,以及适应新的时代需要,在港的左翼知识分子自觉开展革命转型。这一转型与延安时期左翼知识分子的转型,虽因时代和环境相似而存在相似性,但仍有较大差异。具体表现为,延安时期的左翼知识分子是在一个严密的组织环境下,通过严肃的整风运动并在与民众的结合中实现了转型,这种转型较为彻底;而在香港的左翼知识分子虽然也受到一定的规训,但基本是在全国即将解放的大时代环境的激发下,自觉自发地尝试这种转型,实现对自身的革命改造,也正是因为这种自发性,他们的转型相对而言并不彻底,保留了较多的个体性因素,如王琦、黄新波即是如此。

对王琦而言,他经过了延安鲁迅艺术学院革命艺术教育的洗礼(毕业于“鲁艺”美术系二期),先是从一名左翼青年转变为一名革命宣传者或者同路人,实现了左翼知识分子第一个层面的转变,自延安回到重庆后,经历了抗战时期以至解放战争时期(1948年),王琦始终停留在这一层面,并以这种觉悟从事革命美术工作;1949年是王琦实现其进一步革命转型的关键之年,这一年他不仅在艺术思想方面做出积极的转型努力,也在艺术创作上进行了积极的转型探索,正是通过此次转变,王琦在一定程度上实现了左翼知识分子的第二次转型,即由一名革命宣传者或者同路人逐步转变为一名党的美术工作者[1]。正如他在为1949年第一届“中华全国文学艺术工作者代表大会”召开所撰写的新闻评论中明确提出的,“毫无疑问,文艺为人民大众服务是今后文艺工作的总方向……代表们在研讨和对待这些问题的时候,必需首先站在为人民服务的立场,处处以全体的大的利益出发”[2]。这表明当时的王琦已经十分明确党的文艺工作立场。尽管如此,王琦仍保留了较强的自我意识、自我艺术坚持与追求,仍然坚持自己长期认定的“艺术与生活辩证统一”的现实主义思想,并以此进行创作,而他的这种思想及表现与《讲话》所强调的革命现实主义思想其实存在一定距离。考察当时在香港的进步美术家,王琦无疑是重要个案,这提示我們必须更加审慎地看待身处20世纪上半叶激荡历史乃至具体革命场域中的鲜活个体艺术家,他们既深受时代影响,自觉或被动地作出艺术选择,又真诚地面对自我艺术追求,并努力在自我与时代、艺术与革命之间达成某种契合。

责任编辑:崔金丽