跨越边界:跨媒介艺术的思想谱系与研究进路

2023-08-30施畅

施畅

【摘 要】 跨媒介艺术理论从关系而非实体出发,聚焦不同艺术媒介之间“跨越边界”的现象。近年来,该理论的兴起,既是对当代日趋混合的艺术实践的某种回应,也体现了人们对媒介特性论所推崇的“纯粹媒介”的不满。跨媒介可分为共通、混合、转化三种类型,与之相对的是提炼共通性、辨析混合性、探究转化之道三条分析进路。跨媒介的潜能在于“感性再配置”,其美学政治在于它可能会挑战既有感性体制。跨媒介研究着眼于媒介边界的侵扰、模糊及破坏,既避免了媒介类型的无限增殖,也拒绝了媒介概念的无序扩展。跨媒介艺术理论并非自上而下的体系化理论,而是一种强调描述、归纳的中层理论,其未来推进的方向在于:结合社会文化背景对跨媒介进程作历史书写,以及注重数字媒介对传统媒介的改造与重塑。

【关键词】 跨媒介性;纯粹媒介;感性再配置;跨媒介本体论;美学政治

恐怕没有哪个术语像“跨媒介”(intermedia)一样在当代艺术中被如此频繁地使用。“跨媒介性”(intermediality)意指不同艺术媒介之间所发生的共通、混合、转化等关系,是审视不同艺术媒介之间关联与互动的重要视角[1]。该术语以inter为前缀,表示它着眼于关系而非结构,因此也被译作互媒性、媒介间性、跨媒介间性等。

一、“跨媒介性”及其研究传统

与“跨媒介”意涵相近的概念不胜枚举,“媒介”一词可加前缀或形容词,如跨(inter-)、混杂(mixed)、多(multi-)、混合(hybrid)等;或者以特定术语来描述媒介,包括模仿(imitation)、融合(convergence)、再媒介化(remediation)、超媒介(hyper-mediation)、再利用(repurposing)、重塑(re-forming/refashioning)、转型(transition)、捆绑(bundling)、吸收(absorption)、合成(combination)、整合(integration)、转化(transformation)等[1]。这些概念均指向一个共同的预设,即在当代社会所谓的“纯粹媒介”已不复存在。

“跨媒介性”这一概念预设了“媒介边界”(media borders)的存在,同时也暗示媒介实践难以恪守其边界,模糊、搅乱边界实乃常事,故而媒介通常处于一种不稳定、不纯粹的状态。正如瑞典学者拉尔斯·艾勒斯特罗姆(Lars Ellestr?m)所言,“跨媒介意味着对媒介边界的逾越”[2]。奥地利学者维尔纳·沃尔夫(Werner Wolf)在编写“跨媒介性”词条时,尝试勾勒跨媒介研究的学术版图[3]。此后,德国及北欧诸国的不少学者对跨媒介艺术理论逐渐产生兴趣。相关著述包括但不限于:沃尔夫等主编的《构筑边界:在文学与其他媒介之间》(Framing Borders in Literature and Other Media,2006),瑞典学者延斯·阿维森(Jens Arvidson)等主编的《变迁中的边界:跨媒介性的当代立场》(Changing Borders: Contemporary Positions in Intermediality,2007),艾勒斯特罗姆主编的《媒介边界、多模态与跨媒介》(Media Borders, Multimodality and Intermediality,2010),芬兰学者莉娜·艾拉特(Leena Eilitt?)等主編的《跨媒介:哲学、艺术及政治》(Intermedialities: Philosophy, Arts, Politics,2011),德国学者伯纳德·赫佐根拉特(Bernd Herzogenrath)主编的《跨媒介旅行:搅乱边界》(Travels in Intermedia[lity]: Reblurring the Boundaries,2012),艾拉特等合编的《跨媒介艺术:搅乱、记忆及转化媒介》(Intermedial Arts: Disrupting, Remembering and Transforming Media,2012),芬兰学者朱哈·赫克曼(Juha Herkman)等合编的《跨媒介与媒介变革》(Intermediality and Media Change,2012),瑞士学者加布里埃尔·瑞普(Gabriele Rippl)主编的《跨媒介手册:文学、图像、声音与音乐》(Handbook of Intermediality: Literature-Image-Sound-Music,2015),瑞典学者索尼娅·彼得森(Sonya Petersson)等合编的《居间性的力量:作为美学分析和批判反思工具的跨媒介性》(The Power of the In-Between: Intermediality as a Tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflection,2018),艾勒斯特罗姆主编的《跨越媒介边界:多模态媒介的跨媒介关联》(Beyond Media Borders, Volume 1-2: Intermedial Relations among Multimodal Media,2021),等等。近年来,国内艺术学者围绕跨媒介艺术展开的讨论也相当热烈。以南京大学跨媒介研究团队为代表,周宪、周计武、李健等学者的系列著述体现了共同的学术旨趣:梳理跨媒介艺术理论的脉络,以及讨论跨媒介性对艺术学理论话语体系构建的独特价值[4]。

从学术脉络来看,跨媒介艺术理论继承了互文性(intertextuality)、符号学及比较艺术三大研究传统。

第一,跨媒介研究借鉴了互文性理论对“关系”(relationships)的强调。互文性也称“文本间性”,本有编织、交织、混合、编制物等含义。法国语言学家朱莉娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)着重阐述了互文性,认为“任何文本的建构都是引言的镶嵌组合;任何文本都是对其他文本的吸收与转化”[1]。在法国结构主义理论家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)看来,互文性注重文本之间的互现关系,通常表现为“引语实践”,即某文本的含义由其他文本构成,其他文本为该文本做注脚[2]。互文性理论打破了传统意义上的封闭文本,亦强调某一具体文本与外部各种文本的复杂关联。而“跨媒介性”(inter-mediality)作为与互文性(inter-textuality)构词法相同的学术概念,亦强调某一具体媒介同其他媒介的复杂关联。罗马尼亚学者艾格尼丝·派舍(?gnes Peth?)指出,跨媒介研究方法注重关系而非结构,注重媒介之间实际发生之事而非预先给定之事[3]。正如文本之中另有文本(互文性),媒介之中亦另有媒介(跨媒介性)。沃尔夫认为二者均属于“跨符号”(inter-semiotic)形式或关系,即两种及以上“符号单位”(文本或符号系统)之间的关系;二者的差异在于,互文性是单媒介(mono-medial)的跨符号关系,跨媒介是跨越媒介(cross-medial)的跨符号关系[4]。换言之,跨媒介性克服了互文性囿于文本媒介的局限,将研究范围扩展至不同媒介之间的互涉、互动关系,从而涵盖与此相关的物质性、社会功能等面向[5]。简言之,“跨媒介是跨越媒介边界的互文性”[6]。

第二,跨媒介研究借鉴了符号学领域的“多模态研究”(Multimodal Research)。以往跨媒介研究的缺陷在于“比较有余,精细不足”,而艾勒斯特罗姆认为引入多模态分析法有望克服该缺陷。模态(modes)即为社会文化所规定、形塑的符号资源,用于生产和传播意义,包括但不限于言语、图像、手势、书写等[7]。媒介则可以理解为多种模态的复合体。艾勒斯特罗姆将模态分为四个层面:(1)物质模态,即有形或潜在的媒介界面,包括身体、界限分明的物质性媒介(如平面及三维物体)以及界限不甚分明的物质显现(如声波、激光);(2)感官模态,即需要调用感官方能感知当前媒介界面的物理和心理行为,包括看、听、触、尝、闻等;(3)时空模态,即将物质界面的感官感知结构化为时空经验,包括宽度、高度、深度、时间等维度,其模式包括物质界面中显示的空间、认知空间及虚拟空间;(4)符号模态,即通过不同的思维方式和符号解释创造意义,其主要模式是规约符、像似符和指示符[8]。多模态分析的优势在于,它犹如庖丁解牛一般处理跨媒介所造成的异质性混合状态,令跨媒介研究科学化、精细化。

第三,跨媒介研究继承了“比较艺术/跨艺术”的研究传统,关注不同艺术形态的比较与混合。“跨艺术研究”(Interart Studies)或“跨门类艺术”(Interdisciplinary Arts)在比较文学和艺术史学科中一直以来占据着重要位置。该研究通常比较不同艺术门类彼此之间的相似与差异,也讨论跨越艺术边界比较研究的可行性与局限性[1]。有学者将跨艺术研究追溯至德国“艺术互鉴”(Mutual Illumination of the Arts)的学术传统[2]。也有学者认为跨媒介研究继承自“艺格敷词”(Ekphrasis)的艺术学传统[3]。除了学理方面的继承,在学科建置方面,跨媒介之于跨艺术亦是一脉相承。以瑞典为例,早期探索者汉斯·隆德(Hans Lund)于2001年在瑞典隆德大学文化科学系开展跨媒介研究(Intermedia Studies),其研究传统就可以追溯至1986年瑞典文学评论家乌拉—布里塔·拉格罗斯(Ulla-Britta Lagerroth)在该校比较文学系开展的跨艺术研究[4]。总之,跨媒介继承了跨艺术的研究传统,但又比跨艺术在概念上更具包容性,因为它将新式媒介尤其是数字媒介纳入了研究视野。

为了有效地推进讨论,本文旨在对跨媒介艺术理论做一个批判性回顾,梳理看似混乱芜杂的诸种学术脉络,进而揭示该理论的洞见所在。本文将沿以下思路展开论述:跨媒介何以成为当前学术讨论的关键所在?“跨越边界”表现为哪些形式,又蕴含了何种潜能及美学政治?该理论的未来推进方向又有哪些?

二、问题意识:“纯粹媒介”及其批判

跨媒介艺术理论的问题意识缘起于对“纯粹媒介”(pure media)的不滿,而“纯粹媒介”的理论支撑在于媒介特性论,即关于媒介特殊性(Media Specif icity)的理论。该理论认为艺术媒介具有自主、独特的本质,强调媒介边界之不可逾越,因此也被称作媒介本质论(Media Essentialism)[5]。

媒介特性论通常采取解析、剥离的分析进路,注重媒介的独异性。倘或某一特征为其他媒介所共享,那么就需要排除;倘或该特征仅为此媒介所独占,即为此媒介之特殊性,也即“人无我有”。就绘画而言,美国艺术评论家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)关于绘画的媒介特殊性论述可谓影响深远。格林伯格的分析进路是排除共有特性,寻找独特品质,由此发现绘画之媒介特殊性在于其“平面性”(f latness)。格林伯格将艺术史描述为一段不断剥离附属之物(主题、错觉等)并逐渐发现其独特品质的历程。他坚称,每一种艺术媒介都应该自我限定,明确自己的能力圈,进而达到一种纯粹媒介的理想状态,“保留自身所具有的特殊效果,完全排除来自或借用任何其他艺术媒介的效果”[1]。“纯粹媒介”以媒介特性论为根基,体现为一种价值判断,即艺术媒介之价值在于其纯粹性,与之相对的混杂媒介则称不上有价值,故而艺术实践须遵循媒介纯粹之法则,并致力于将其发扬光大。由此也就不难理解格林伯格为何会旗帜鲜明地反对“跨媒介”了—“不幸的是,现在品味的下降或将首次压倒艺术本身。我看到所谓‘跨媒介以及对这一症候的放任自流……好的艺术处处皆有,但与跨媒介及其效仿之作绝不相干”[2]。

与格林伯格的主张形成鲜明对比的是,20世纪中期以来,跨越媒介边界的冲动成为难以遏止的艺术潮流,“纯粹媒介”的坚守似乎变得不合时宜。媒介多样性和数字化日益影响艺术实践和意义生产,其中包括激浪派、偶发艺术、新现实主义、行为艺术、观念主义、过程艺术、波普艺术、贫穷艺术等。跨媒介艺术的实践与研究相辅相成,共同推动了艺术的“跨媒介转向”,媒介特性论以及与之唇齿相依的“纯粹媒介”随之受到严峻挑战。不少学者纷纷表达对媒介特性论的不满,坦言“纯粹媒介”不过是例外状态、人造神话而已,而媒介的不纯性方为常态、现实。

晚近以来,媒介特殊性的话语更是陷入持续性危机。随着媒介技术的日益混杂,媒介的纯粹性在具体创作中已被破坏殆尽。美国当代艺术批评家罗莎琳德·E.克劳斯(Rosalind E. Krauss)援引美国当代哲学家斯坦利·卡维尔(Stanley Cavell)的“复合媒介”(composite medium)概念,认为随着20世纪六七十年代便携式录像机的出现与普及,当代艺术媒介已不复纯粹、独立与单一,而是与其他媒介相互渗透,通过异质性(heterogeneity)更好地挖掘自身潜力,进入所谓的后媒介情境(post-medium condition)[3]。在她看来,媒介特殊性的理念似乎已经变得多余,“纯粹媒介”不过是形而上学的虚构而已。以视频艺术为例,视频纵然有独特的技术支持,但是它散乱无章、充满异质性,以至于无法被理论化,更谈不上拥有本质属性或统一内核,由此可宣告媒介特殊性的终结[4]。换言之,录像艺术的诞生加速了以结构电影为代表的现代主义媒介特殊性观念的瓦解。

美国艺术理论家W. J. T.米歇尔(W. J. T. Mitchell)高擎“混合媒介”(mixed media)大旗,同样立场坚定地反对“纯粹媒介”。在他看来,语言和形象的“相互污染”不可避免,视觉形象固然很难摆脱语言的介入,而语言文学亦难免牵扯视觉性,故而“一切艺术都是合成艺术,一切媒介都是混合媒介”[5]。米歇尔认为,现代主义艺术家讲述了一个关于绘画艺术早年为文学所污染、最终得以净化自立的故事—绘画从语言、叙事、寓言、具象甚至是可命名对象的再现中解放出来,以“纯粹的光学性”(pure opticality)为特征,致力于探索所谓的“純绘画”。这个“故事”由格林伯格最先传播,且得到了不少人的积极响应:坚持媒介的纯粹性和特殊性,拒绝杂交形式和混合媒介。米歇尔对此批评道:“这恐怕是现代主义最耳熟能详也最陈腐不堪的神话,如今是时候让它一边歇着去了。”米歇尔将现代艺术中的抽象表现主义认定为特例状态,认为它是“对更为持久的混合与杂交媒介传统的一次偏离”[1]。

“纯粹媒介”之式微已无可挽回,但如何处理日益混合的“不纯媒介”,成了横亘在众多学者眼前的又一道难题。研究者对此大多采用三种方案:其一,通过“媒介概念的增殖”来增加媒介类型;其二,通过“媒介概念的扩展”来囊括众多变体;其三,通过“媒介实践的混合”来强调混合过程。

其一,“媒介概念的增殖”即对不断涌现的新式媒介混合体予以命名,通过概念上的增殖来处理传统概念工具鞭长莫及之处。新媒体艺术理论家列夫·马诺维奇(Lev Manovich)承认:“我们并未完全摆脱媒介类型学(media typology),而是增加更多新类别,命名更多新类型。”[2]通过将传统媒介与新式媒介在概念上作嫁接(通常将新媒介作为限定性的修饰词),新的媒介类型便可层出不穷,诸如互动装置、互动艺术、网络艺术等。以“新媒介电影”为例,该概念族群的确立基于“电影”类型在新媒体环境下的不断增殖,其中包括屏幕电影、数据库电影、电子游戏媒介电影、录像媒介电影、VR电影等[3]。

其二,“媒介概念的扩展”即对原先的概念予以加工扩展,或者将其替换为一个更具扩展性的概念,用以囊括新环境之下的诸多媒介变体。美国媒介艺术理论家吉恩·杨布拉德(Gene Youngblood)在1970年提出“延展电影”(Expanded Cinema)概念。他不光将电影特效、计算机艺术、录像艺术、多媒体环境、全息影像等在当时还只是初现潜力的技术与艺术手段纳入研究视野,更是预言了即将到来的电影艺术潜能—延展意识(expanded consciousness),即“将自身意识呈现于自身头脑之外,双眼之前”[4]。“延展电影”大大扩展了电影的边界,将各种视听层面的探索性实验均纳入电影研究的考察范围,注重探索“意识外显”的可能性与创造性。美国艺术理论家诺埃尔·卡罗尔(No?l Carroll)建议用“动态影像”(moving image)概念取代“电影”(f ilm)[5]。由此便可将录像、电视、计算机生成图像等当时的新媒介统统纳入考察范围,从而勾连出更具历史纵深与拓展空间的动态影像史。如此,所谓的“电影”时代,不过是其中的一个阶段而已。

其三,“媒介实践的混合”区分了“媒介物质”与“媒介实践”,认为正是跨媒介实践才造成了媒介的混合状况。代表性学者如米歇尔,他就拒绝将媒介还原为单一的物质性,即由物质材料、技术技艺所支配的特定本质,而是将媒介理解为雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)意义上的“物质性社会实践”(material social practice)[1]。在他看来,媒介实践相当于烹饪食物,特定媒介成分以特定顺序、按特定比例组合,并以特定形式搅拌在一起,在特定温度下以特定的时长烹饪。故而,所有媒介都是混合媒介(烹饪时的混合),但与此同时我们又可以保留媒介特殊性的概念(烹饪前食材、佐料本身各有其类)[2]。米歇尔似乎找到了一条中间道路:在物质性或技术性层面,媒介特殊性被予以承认;在媒介实践层面,媒介混合正持续且愈发普遍地发生着。

伴随着20世纪中期以来跨媒介实践的风起云涌,“纯粹媒介”之神话在当代正面临着深刻危机。尽管对“纯粹媒介”的批判已达成共识,但研究者对“不纯媒介”的处理方案各有不同:马诺维奇的做法是去一一界定那些新旧混合的媒介变体(增殖论);卡罗尔的做法是用一个更宽泛的概念去囊括媒介的多样性和混合性(扩展论);而米歇尔则试图引入媒介实践的混合性来寻求一条以承认媒介特殊性为前提的中间道路(实践论)。

不过以上处理方案同样存在问题:“增殖论”过分重视媒介的特殊性却对共通性观照不足;“扩展论”着眼于共通性而对特殊性把握不够;“实践论”将混合性一股脑地全部归于实践层面,事实上维护了媒介特殊性理论。更为重要的是,他们并未提供针对跨媒介艺术的具体分析进路。而跨媒介艺术理论旨在克服以上三种思路的局限性,将分析重点聚焦于“跨越媒介边界”,即共通、混合及转化的关系之上。

三、分析进路:共通、混合及转化

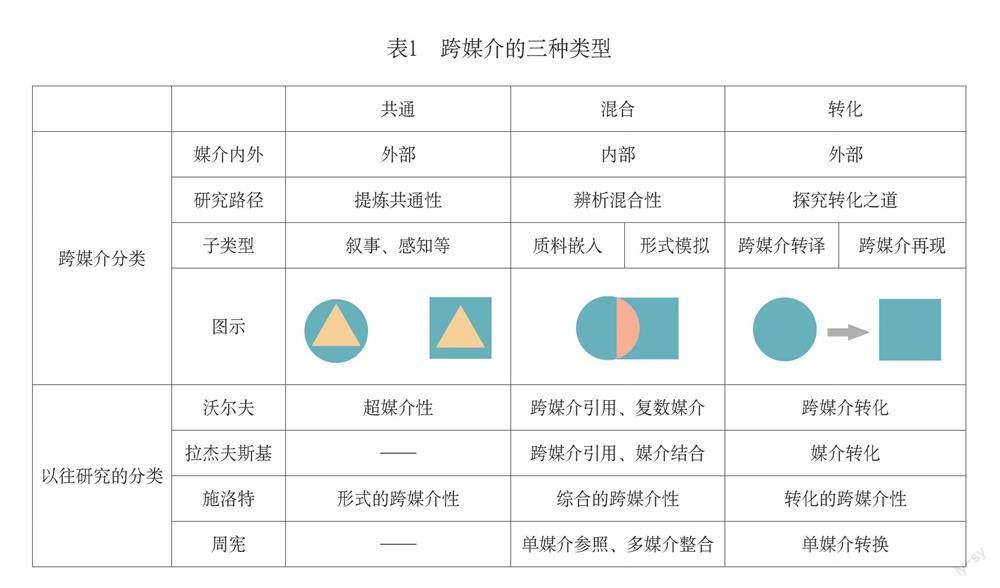

“跨媒介”指的是不同媒介之间的关系。沃尔夫[3]、拉杰夫斯基[4]、延斯·施洛特(Jens Schr?ter)[5]、周宪[6]等学者针对跨媒介的分类均有细致讨论。美国学者克劳斯·克罗瓦(Claus Clüver)总结了跨媒介的形式分类(表1):(1)若干媒介之间的共通关系(general relations);

(2)若干媒介的混合(combination / fusion);

(3)此媒介向彼媒介的转化(transformations)[7]。跨媒介研究的分析路径故而可以归纳为:提炼共通性、辨析混合性以及探究转化之道。“提炼共通性”即提取那些超越媒介的共性,如叙事性、感知经验等;“辨析混合性”即在媒介内部辨别、离析出混合的多种媒介;“探究转化之道”即探究艺术作品跨媒介转化的惯例及规律。

(一)提炼共通性

“提炼共通性”即提取那些超越媒介的共性,如叙事性、感知经验等。跨媒介共通性研究通常被认为延续了“姊妹艺术”(Sister Arts)的传统。尽管不少研究者将“姊妹艺术”归入跨媒介研究[1],但二者仍有所差异:“姊妹艺术”研究旨在寻找家族相似性,论证此媒介类似彼媒介,暗示二者相互补充、竞争的关系;跨媒介共通性研究则旨在寻访不同媒介的共通性,提炼出若干媒介的共享特征。

叙事(narrative)是学界公认的跨媒介共通性之一。跨媒介共通性视域下的叙事研究,也可以理解为叙事学理论如何被应用于各类媒介,以及在应用过程中所发生的调适与变革。美国叙事学家西摩·查特曼(Seymour Chatman)指出,“叙事是独立于媒介的深层结构”,即叙事是诸种媒介的共通形式。“换言之,叙事是一种基本的文本组织,而且该组织架构必须‘被实现(actualized):故事和小说以书面文字来表达,戏剧和电影则借助台词、演员及动作来表现……”[2]查特曼认为,“故事的这种可转换性(transposability),为声称故事确实是独立于任何媒介的结构的主张,提供了最强有力的理由”[3]。由此,研究者或许可以暂时搁置对媒介之间的差异性分析,转而探讨为不同媒介所共享的叙事结构。

除叙事之外,感知(sensations)也被认为属于跨媒介共通性。荷兰哲学家汉克·欧斯特林(Henk Oosterling)认为,区别于专注文本的互文性,跨媒介性往往专注于感知(sensational)而非概念(conceptual),专注于反身(ref lective)而非反射(ref lexive)[1]。欧斯特林以德勒兹评弗朗西斯·培根(Francis Bacon)画作《尖叫的教皇》(Study after Velásquezs Portrait of Pope Innocent X,1953)为例,来说明“感知”如何实现跨媒介:培根笔下的教皇被封锁在一个类似于笼子的框架之中,仿佛在自己的王座上发出歇斯底里的尖叫。德勒兹坚称,这“并非画家的歇斯底里,而是绘画的歇斯底里”,“在绘画中,歇斯底里成为艺术”[2]。德勒兹总结道:艺术是“感知的聚块”,即感知物和感受的组合体—“无论绘画、雕塑还是写作,都离不开感知,人们描绘、雕塑和书写感知”[3]。德勒兹暗示,艺术作品中特定感知的跨媒介共通不仅是可能的,而且是普遍的。

在艺术史书写中,有学者尝试从跨媒介共通性的角度来考察特定时代的特定感知。匈牙利艺术史家阿诺尔德·豪泽尔(Arnold Hauser)认为,19世纪晚期欧洲印象主义的兴起与现代性感官体验不无关联:在当时,人们大多会产生两种基本感觉,一方面是孑然一身和无人理睬的感觉;另一方面则是快速的交通、不断的运动变化给人的印象。这两种感觉构成了将最细腻的气氛和最快速的感觉变换结合起来的印象主义的生命体验[4]。豪泽尔指出,印象主义在当时是“主宰所有艺术的时代风格”,“印象主义绘画则发现了一些感觉,后来文学和音乐不仅努力表达这些感觉,而且努力让自己的表达手段适应绘画形式”[5]。换言之,这种包含运动、速度、瞬时、人群、变化、新奇在内的现代性感官体验,在当时成为一种跨媒介共通的感知体验。

(二)辨析混合性

“辨析混合性”即在媒介内部辨别、离析出多种混合的媒介。周宪将跨媒介混合区分为“质料性”与“模拟性”两种形态:前者指在物质层面上实际发生的跨媒介交互关系,后者指此媒介对彼媒介的艺术形式的模拟和参照[6]。譬如电影与游戏的融合,电影包含游戏片段即为“质料性”,电影拍摄运用了游戏化的镜头语言即为“模拟性”[7]。为方便讨论,笔者将“跨媒介混合”区分为“质料嵌入”与“形式模拟”两种类型。

“质料嵌入”,指此媒介在彼媒介中的嵌入式再现(embedded representations)。如对于跨媒介电影,不少学者认为,电影之中另有媒介,它们之间不仅仅是影像对该媒介的视觉再现,而且二者还构成了更为复杂的关联[8]。以“电影中的绘画”为例,派舍分析了希区柯克电影《蝴蝶梦》(Rebecca,1940)、《迷魂记》(Vertigo, 1958)中出现的古典绘画。派舍认为,希区柯克的“影中画”是一种现代主义的跨媒介反身性技术,挑战了古典好莱坞电影的叙事透明性[1]。希区柯克痴迷于将罪恶转移到一个混乱而抽象的图形空间之中,与表现主义风格效果相近,借此我们可以看到一个由绘画风格传递的、充斥着非理性恐惧和可怖行为的疯狂扭曲的世界。以“电影中的雕塑”为例,比利时艺术史学家史蒂文·雅各布斯(Steven Jacobs)發现,从早期电影的情色暗示到现代电影的神秘力量,雕塑在银幕上栩栩如生,而电影人物却犹如被困在雕像之内[2]。

“形式模拟”,指此媒介对彼媒介的形式引用、参考及借鉴。研究者着眼于形式层面,追踪艺术媒介之间的影响及借鉴关系。就“小说对音乐的模拟”而言,沃尔夫的“音乐化小说”(Musicalized Fiction)指的是小说对音乐的形式模仿,即通过在故事及话语层面杂糅音乐元素、模仿音乐结构来实现不同媒介之间的交叉和跨界[3]。就“电影对音乐的模拟”而言,谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)建议按照乐谱节奏来构思运动图像,如此一来,影像本身就构成了交响乐或协奏曲的一个声部,声音和画面的整体就构成了一部管弦乐总谱[4]。

(三)探究转化之道

“探究转化之道”即探究艺术作品跨媒介转化的惯例及规律。“转化”指的是在内容保持基本不变的情况下,艺术作品由源媒介(source media)转化为目标媒介(target media)。艾勒斯特罗姆将跨媒介转化区分为跨媒介转译(transmediation)与跨媒介再现(representation),前者即目标媒介对源媒介的感官再配置,通常人力介入较少或者利用机械化手段,例如当书本里的诗歌被诵读出来(文本媒介转译为声音媒介)、油画《蒙娜丽莎》的数字化;后者即目标媒介对源媒介的符号性再现,通常需要较多的人力介入,例如用文字来再现图像、用图像来再现舞蹈[5]。

就“跨媒介转译”而言,研究者通常将重点放在“跨媒介转译如何影响了我们的感知及理解方式”等议题上,这方面的典型如英国艺术史家约翰·伯格(John Berger)分析了影视媒介对绘画作品的“转译”如何改变人们对美术的观看方式[6]。巫鸿也指出,艺术学者的研究越来越仰赖图像复制品(如摄影、数码图像等)对艺术品原物的“转译”,这方便了安坐于书斋的学者细致入微地考辨图像的异同,但也令他们失去了对艺术原物(如建筑、雕塑、手卷画等)的时空感知,进而深刻影响了美术释读及美术史的基本思维方式[7]。例如,中国古代的手卷可作为一类视觉艺术的“私人媒材”,因为观看者可以自行掌握观看的速度和节奏。不过这种观看经验在现代跨媒介转译之后几乎消失殆尽:博物馆展览时会将手卷整个平铺,印刷品出版时会把它裁成若干个部分,更不要说现代人更多是在各类电子屏幕上观看,可自行放大或缩小[1]。

就“跨媒介再现”而言,跨媒介的转化研究有着悠久而庞杂的传统,可追溯至德国美学中的“出位之思”(Anders-streben)。钱锺书借“出位之思”这个概念来形容人们企图令某一艺术媒介“跳出本位”,“强使材料去表现它性质所不容许表现的境界”,比如以画来写意,以诗来描绘[2]。龙迪勇认为,“出位之思”是一种时间、空间艺术相互模仿的“跨媒介叙事”[3]。通过重新熔铸“跨媒介叙事”这一概念(不同于詹金斯强调“指向共同的故事世界”[4]),龙迪勇更强调跨媒介过程中的“转化技艺”。

基于跨媒介共通、混合、转化三种关系类型,我们提炼出三种与之对应的分析进路。但也有必要反思这套分析框架存在的形式化、类型化的偏向—将描述性的形容词加诸“跨媒介性”一词前,拼合成新的概念(诸如“共通的跨媒介性”“混合的跨媒介性”“转化的跨媒介性”等)。如此一来,研究者们将会把目标设定为努力分辨不同种类的跨媒介性,从而忽视隐藏在跨媒介背后的意图、权力及政治。

四、跨媒介潜能及其美学政治

“媒介潜能”(media potential)即媒介所拥有的某种有待实现的能力。尽管这一能力或许亦见诸其他媒介,但该媒介所能实现的效果显著超越其他媒介,也即“人有我优”。例如法国电影理论家安德烈·巴赞(André Bazin)指出,电影超越其他媒介之处在于它前所未有地接近、保存、再现现实,也即“无限趋近于现实”[5]。与“媒介潜能”类似,“跨媒介潜能”也即跨媒介所蕴含的潜在能量。在马歇尔·麦克卢汉看来,媒介的“杂交”(hybrid)或“相会”(meeting)往往蕴含巨大能量,可以将人们的感知从既定模式中解放出来,还有望重塑社会形态。“两种媒介杂交或交会的时刻,是发现真相和给人启示的时刻,由此而产生新的媒介形式……这使我们从自恋和麻木状态中惊醒过来。”[6]“一切媒介都要重新塑造它们所触及的一切生活形态。”[7]

乐观主义者认为,跨媒介艺术实践往往指向一个更为理想的社会。19世纪德国浪漫主义作曲家理查德·瓦格纳(Richard Wagner)坚称“艺术的真正追求是包罗万象的”,唯有综合运用跨媒介手段[他称之为“总体艺术作品”(德文Gesamtkunstwerk,英文total work of art)],方能感染人、征服人、支配人,实现“对完善的人性的无条件、绝对的表现”[8]。考虑到瓦格纳对古希腊悲剧推崇备至,德国学者迪特·博希迈尔(Dieter Borchmeyer)将瓦格纳的跨媒介艺术理念与社会形态相勾连:“艺术的分化和独立与现代社会的利己主义一脉相承,正如艺术的合一与共产主义一样……这倒与希腊城邦所体现的社会理想别无二致,被视作指向未来的艺术形态。”[1]在他看来,瓦格纳的“总体艺术作品”指向的是平等自由、分化消弭的理想社会形态。

“二战”之后跨媒介艺术的兴起被认为与社会变革脉络相连。美国激浪派艺术家迪克·希金斯(Dick Higgins)呼吁“跨媒介”的艺术主张。在他看来,与之相对的“媒介分离”在文艺复兴时期兴起,这与当时社会阶层的分化密切相关—作为“纯媒介”的手工绘画价值昂贵,仅供富人装饰自家墙壁,穷人则无缘一观。到了1965年,希金斯信心满满地宣告,原本强调区隔的“媒介分离”如今已不再适用,因为原本激烈对立的阶级出现了同化趋势,人们似乎正在迎来“无阶级社会”(暗指共产主义社会)的曙光。在他看来,如今的艺术品(如拼贴画)不必恪守纯粹媒介之信条,倒是有必要打破规则束缚,横跨造型、音乐、文学等艺术门类乃至打破艺术与日常的界限,探索“介于媒介之间的未知地带”[2]。希金斯坚信,媒介分离会随着社会阶级的消失而消失,而伴随着社会阶级的趋向平等,跨媒介艺术乌托邦终将降临。

不过,按照反駁者的解释,跨媒介并未指向一个消除阶级分化的平等社会,而是委身于资本主义及其全球霸权。他们担心跨媒介沦为一种缺乏反叛精神的空洞姿态,从而落入资本的陷阱。正如克劳斯在《北海航行》的结尾处向我们发出的警告:“立足国际时尚的装置艺术与跨媒介艺术,与服务于资本的图像全球化扩张不谋而合。”[3]克劳斯担心,跨媒介没有标示为一种新型的充满活力的对抗性政治文化,而是心照不宣地与资本共舞,最终沦为景观“超市”中琳琅满目的商品。

基于上述两种论断,施洛特将“跨媒介的政治”(the politics of intermediality)概括为“反抗—屈从资本主义”的二元立场:一种观点以希金斯等人为代表,将跨媒介视作“对资本主义劳动分工的救赎”,旨在克服生活与艺术之间的鸿沟,打造新的社会秩序;另一种观点以格林伯格、克劳斯等人为代表,将跨媒介视作“对景观社会的屈从”,即跨媒介服务于资本主义景观社会[4]。

客观来看,以上两种评估都是不完整的。第一种观点更振奋人心,聚焦于被跨媒介煽起的激情和实现的抗争,但它忽略了权力秩序和社会控制的具体语境;第二种观点比较冷静,常常愤世嫉俗,却忽略了人们对理想未来的强烈渴望。倘或联系时代背景就不难发现:希金斯身处的20世纪60年代,正是全球左翼运动风起云涌的年代,大家对跨媒介所标榜的平等自由满怀热望;而到了20世纪70年代,颇具前瞻眼光的克劳斯担忧跨媒介艺术为全球化所裹挟,自身的反叛意涵、革命精神被消耗殆尽,彻底沦为资本的附属品与装饰物。

为了解决上述讨论的分歧,笔者认为有必要引入法国哲学家雅克·朗西埃(Jacques Rancière)的概念工具,将跨媒介艺术理解为一种“感性再配置”,即跨媒介挑战了既有的可感性(the sensible)的分配体制,从而引发了美学的“歧见政治”。在朗西埃看来,警察对公共场所的干预主要不是盘问示威者,而是驱散示威者。警察并非如路易·阿尔都塞(Louis Althusser)所言的“喂,叫你呢”那样将人传唤为主体,而是采取一种排斥、驱赶的态度—“走开,这里没什么好看的!”[1]前者是意识形态的压迫和控制;而后者则是对社会领域的象征性建构,即一种对可感物的分配。朗西埃由此引出了一个关键性概念—感性分配(le partage du sensible),即同一事物或成为分享(shared)之物,或沦为排斥(exclusive)之物。在朗西埃看来,这种感性分配体制指向了“美学的政治”,就是“划分时间与空间、可见的和不可见的、声音和噪音,这些同时也决定了作为经验形式的政治地位与政治利益”[2]。同时,朗西埃也注意到感性分配体制所面临的挑战,认为政治的本质正是对既有感性分配的挑战与颠覆。“政治的本质乃是歧见。歧见并非利益或意见的冲突,而是对可感事物本身内部存在的裂隙的展现。”[3]朗西埃将感性分配视作政治对抗的场域,这种对抗旨在挑战确立感性分配的共同秩序。约瑟夫·谈克(Joseph Tanke)将朗西埃的“美学歧见”进一步区分为三种潜能:(1)建构新的主体,边缘群体有望借此表达自身;(2)创造新的对象及感知形式;(3)提供与日常感知截然不同的体验,搅乱人们对可感物原先那种不言而喻的感知[4]。

朗西埃对跨媒介研究的启示在于:媒介实践的政治性不在于实践主体或具体内容,而在于它改变了可感物的配置格局。由此,我们才能超越对跨媒介美学“激进—保守”政治坐标的二元化想象,并转向关注跨媒介所引发的感性再配置。值得进一步追问的是:跨媒介混合、转化如何带来可感物的重新配置?人们又如何感知到这种配置的变化?

五、作为方法的跨媒介艺术

跨媒介艺术理论不是一个统摄性的宏大理论,而是一种强调描述、归纳的中层理论。“跨媒介理论不具备一个连贯的系统用以解释所有的跨媒介现象。”[5]德国学者于尔根·米勒(Jürgen Müller)倾向于将跨媒介视作“研究主轴”(a research axis)—这根主轴贯穿多个学科领域,同时所有研究围绕这根主轴展开。在此,笔者尝试对跨媒介艺术的研究方法作出一些概括,一方面以供批判和讨论,另一方面也希望能够继续推进跨媒介艺术研究。

第一,跨媒介即对媒介边界的跨越、扰乱甚至破坏,其分析重点在于“跨越边界”的形式、潜能及政治。这就要求研究者不可孤立地看待媒介,而是要秉持“关系”的视角,注重不同艺术媒介之间的实际接合(interfaces)及潜在关联(interrelationships)[6]。就跨媒介形式而言,“跨越边界”可分为共通、混合、转化三种类型。“共通”强调媒介的外部勾连,“混合”强调媒介的内部混合,“转化”强调媒介的转化实践。这些既是对跨媒介的形式分类,也是跨媒介艺术的主要分析进路,在方法论上超越了以往诉诸隐喻、浅尝辄止的“不纯媒介”研究。就跨媒介潜能而言,乐观者认定跨媒介实践指向一个阶级分化终结的理想社会,悲观者则担心跨媒介实践为全球资本主义所利用,乃至其激进能量消耗殆尽。这两种评估均有失偏颇,笔者借用朗西埃“感性分配”的概念,认为跨媒介的美学潜能在于对可感性的再分配,其美学政治在于它可能会挑战既有的感性体制。

同时,跨媒介研究应被纳入更为宏阔的社会文化视野之中。米勒强调,跨媒介研究接下来需要推进的关键议题是“社会性”(sociality),即跨媒介须被置于历史、学术、社会、制度的背景下予以考察[1]。有学者建议,跨媒介研究应引入雷蒙德·威廉斯的“文化形式”(Cultural Form)[2],这一概念强调媒介由运行它的社会机制所决定,其制度、形式、效果均与当时的社会文化和技术使用脉络相连,因此跨媒介研究应重点考察“社会文化语境中的变迁如何与媒介发生关联和再关联”[3]。唐宏峰也倡导“通向跨媒介间性艺术史”,试图将艺术史理解为总体性时代条件之下的间性联系体,认为特定时代的艺术史是某些艺术门类在复杂的总体时代条件之下跨媒介共生、互动、通效的历史[4]。例如,丁澜翔考察了20世纪60年代以来我国流行的“合影画”现象—以绘画的形式表现摄影/合影,并将此种跨媒介实践置于革命家史编写的政治实践语境之中,从而建立起个人、家庭(集体)与国家之间的文化想象[5]。

第二,以跨媒介本体论观之,所有媒介均生长于跨媒介网络之中。德国媒介理论以强调媒介的先验性(priori)而著称,以拉杰夫斯基、施洛特等德国学者为代表。在拉杰夫斯基看来,作为“基本条件/类别”的跨媒介属于基础主义(Foundationalism)的分析路径,它预设跨媒介状态无需推论、不辩自明,通过感性知觉或理性直觉即可掌握[6]。施洛特则将之称作“本体论(ontological)跨媒介性”,它表明媒介总与其他媒介发生关联,没有孤立的媒介[7]。跨媒介性总是先于特定的纯粹媒介而存在,而这些媒介都必须从更具普遍意义的跨媒介性中提取出来。赫佐根拉特借用德勒兹的“茎块”(rhizome)概念,反对“先有媒介,再有跨媒介”以及“跨媒介是媒介之间的关系”等论调,坚称先有跨媒介奠定基础“平面”(plane,德勒兹语),后有特定媒介涌现生成[8]。

以跨媒介本体论观之,跨媒介并非一个偶发阶段,而应被视作持续不断的历史进程,故而跨媒介艺术理论为媒介史书写提供了新的可能性。“媒介须被定位在互文性和跨媒介网络之中,通过深植于历史的定位而非后见之明来获得意义和可能性。”[9]米勒建议采取一种历史的、描述的、归纳的,同时也是更费力的方法,即对包括数字媒介在内的跨媒介进程做考古学、地理学研究。他认为,跨媒介研究的方法不应仅仅基于对媒介的共时性分析(他所谓的“地理学”),更应着眼于阐明媒介的历史发展(“考古学”)。研究者应当考察跨媒介进程在特定社会历史情境下的具体展开,通过“寻觅踪迹”,为新媒介的历史书写铺平道路[10]。例如,美国电影学者米莲姆·汉森(Miriam Hansen)借助跨媒介视野考察了美国早期电影的公共观影空间。她发现电影放映只是当时影院业务的一部分,且夹杂在各式各样的杂耍节目之中,观众去影院是“为了获得一种电影院的体验,而非纯粹为了获取观影经验”[1]。汉森将早期电影汇入异质性的跨媒介图谱之中,穿行在“巴比伦”(异质性、混杂)和“巴别塔”(统一性、整合)之间,在这种张力中描绘了复杂而流动的、各类话语交织的美国早期电影及其观众组成的公共领域。

第三,立足数字时代,跨媒介研究需要结合“新媒体的语言”,注重数字媒体对传统媒介的变革与重塑。跨媒介的研究方法是否仍然适用于虚拟时代的数字艺术?有一种观点认为,伴随着数字化浪潮,媒介遭遇普遍的虚拟化,其物质性已不复存在,故而针对跨媒介的讨论已经过时。米勒对此表示反对。他认为,媒介不能也不应该简化为单一的物质层面,媒介的符号、内容、意义、流派、形式等依然发挥重要作用,并持续性地参与到社会意义的建构过程之中[2]。

更重要的是,数字时代的媒介浸淫于数字网络的环境之中,所有媒介都或多或少地融入了“新媒体的语言”。马诺维奇指出,正如电影有电影语言,新媒体亦有一套属于自身的独特逻辑,即新媒体设计师用以组织数据、打造用户体验的一系列惯例[3]。马诺维奇借助“后媒介美学”(Postmedia Aesthetics)这一概念来考察处于算法逻辑之下的数据结构、用户行为与用户体验,具体包括:注重数据结构的通用策略(如“随机存取”),引入数字时代的新概念、新隐喻、新操作(如界面、带宽、流量、存储、压缩等),注重用户能力、用户行为与用户策略,等等[4]。马诺维奇并不建议将旧有的媒介理论体系推倒重来,而是试图让传统媒介进入数字虚拟环境之中,进而实现跨媒介关联。

王一川指出“艺术跨门类交融研究”是艺术学学科建设的主要道路[5],而跨媒介艺术理论进一步拓展、深化了跨藝术/比较艺术的研究进路。它聚焦不同艺术媒介之间“跨越边界”的现象,着眼于关系而非结构,并且吸收了互文性、符号学及比较艺术三大研究传统。它的问题意识在于对媒介特性论以及它所推崇的“纯粹媒介”的批判。就形式而言,跨媒介研究聚焦于共通、混合、转化等类型;就潜能而言,跨媒介研究聚焦于感性再配置所带来的美学政治。本文提出,跨媒介艺术理论在未来至少还可以在两个方向上继续推进:基于跨媒介本体论的艺术史书写,以及基于数字媒介逻辑的跨媒介重塑。

本文系中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“数字游戏增强中国式现代化传播力影响力机制研究”(项目批准号:23JNQMX52)阶段性成果。

责任编辑:秦兴华