那些年的室温超导疑云后来都怎么样了?

2023-08-30小范藏痴

小范 藏痴

文章摘要

1. 近年来,关于室温超导的报道层出不穷,但各种实验和理論计算的结果却存在差异。

2. 很多所谓的室温超导体最终都无法得出定论,被戏称为“不明超导体”。

3. 韩国团队最近的研究再次引发了室温超导的关注,但结果仍存在争议。

4. 在过去的几十年中,已经有多次声称发现室温超导体的例子,但都未能得到广泛验证。

5. 室温超导的到来将带来巨大的改变,但探索的道路可能漫长而艰辛。

在人们探索超导的100余年中,LK-99不是第一个被宣称实现室温超导的材料,也不是第一个在后续的验证中陷入争议的材料。事实上,很多种所谓的“室温超导体”最后都无法定论,被物理学家们仿照不明飞行物UFO戏称为“不明超导体”(Unidentified Superconducting Object,USO)。那么,世界上一共有过多少种疑似室温超导体?它们的后续又究竟如何呢?

现在,究竟有多少种室温超导?

人类对室温超导的追求并不是近几年才开始,在过去十几年里,不断有团队声称找到了室温或接近室温的超导体。

时间回溯到2020年10月,当时美国迪亚兹(R.Dias)团队有一项室温超导“成果”发表在《自然》上,声称绿色激光诱导合成的碳硫氢(C-S-H)化合物在267GPa压强下超导转变温度高达288K。从此大家讨论的问题涉及超导时,都要感叹一句:虽然压强高得离谱,但是室温超导终于要来了嘛。

但是可惜,经过一段时间的等待,未等该实验被重复出来,关于迪亚兹的瓜倒是吃了不少。该工作实验数据被同行怀疑受到了更改和操控,比如加州大学理论物理学家赫希(Jorge Hirsch)经过仔细分析,先后发表两篇论文质疑批评该结果。经过长时间的拉锯,该文章最终在2022年9月被撤回。

一晃三年过去了,室温超导又来了。迪亚兹在2023年3月初的美国物理学会会议上宣布又发现了常温超导体,声称高温高压条件下合成的镥氮氢(Lu-N-H)化合物,在1GPa压强下即可实现294K室温超导,并在《自然》发表。已经被上一个成果“晃”过一次的大家,更多地带上了“让子弹飞一会儿”的态度,之前“怒怼”迪亚兹的赫希也亲临会场“对线”。

果然,这个结果不仅并未得到广泛重复,反而有不少验证性实验否定,比如国内的南大团队的实验,物理所团队的实验。大家对室温超导的关注也部分转移到了这个两次“发现”室温超导的科学家迪亚兹身上,开始了解他的来路和过往。结果同行就发现其博士论文与多篇论文存在相似之处,某篇PRL(Physics Review Letter,物理领域权威期刊)的图表与其他文献惊人相似,指出迪亚兹可能存在学术不端行为,结果C-S-H相关论文也被展开了调查,该篇PRL也被撤稿。

迪亚兹受到的广泛关注与人们愈发意识到超导体的重要性离不开,与现代科学技术的发展分不开。但是实际上,此前就有很多声称找到了室温超导体的例子。例如,2018年两位印度科研人员声称将纳米银粉加入金纳米阵列中可以获得236K的超导电性,其数据被麻省理工的斯金纳(Brian Skinner)质疑,因为实验数据的噪音模式是一样的,这在真实的实验中是不可能的。后来印度学者辟谣说是“量子噪音效应”……

再比如,2016年科斯塔迪诺夫(Ivan Zahariev Kostadinov)声称找到了转变温度为373K的超导体,但是并未公布超导体的组分和制备过程,以一种保密的姿态没了后续。

更早的还有很多,2012年有团队宣布经过纯水特殊处理的石墨粉,在300K常压下具有超导电性,2003年有团队声称n型金刚石与电极、真空耦合后,能在常温常压下拥有超导相……

我们不得不承认,在真正的室温超导体出现(或者被可靠的理论证实是不可能的)之前,这样类似的新闻可能会一个接一些,在挑起一次股票的波动后,让人们失望而归。不可否认的是,常温超导的真正到来将为世界带来巨大的改变,但探索的道路可能漫长而艰辛,我们不妨怀着平静的心情去留心,去期待。

据不完全统计,历史上声称室温超导(接近或高于300K)的次数不少于7次。

为了便于直观感受这里的压强,举两个例子供参考:大气压为101kPa,即0.0001GPa,地心压强为370GPa。

看了这么多“室温超导”事件,大家也不要失去信心。从元素超导体到铜基到铁基超导体,我们对超导的认识正在一步一步深入。值得关注的是,目前常压下,超导体Hg-Tl-Ba-Ca-Cu-O有最高的转变温度,为138K。而在高压下,LaH10材料转变温度达到了252K,这些都得到了广泛的实验验证。

或许,未来会有更多的“室温超导材料”出现又被证伪;或许,常压室温超导根本就不存在。

为啥过了这么久,还不能确定是不是超导

大家可能会很困惑一个问题,一个材料是不是超导体难道不是一个“非黑即白”的问题,能够很快被广泛地证实或者否定吗?这样一来,就不至于留下这么多含糊不清的问题,也不至于像LK-99这样让大家已经吃瓜吃了三周之久。实际上,问题没这么简单。

新的超导材料要想获得认可,既需要作者给出令人信服的数据,又需要其他同行能够重复出同样的效果——北京的超导材料在纽约同样应该超导,这是物理人执着的信念。要想确定一种新材料是否具有超导性,总需要用一台仪器对一块样品做点什么。因此,对疑似超导体的验证工作至少可以分成两大部分:获得一块高质量的样品和对样品完成测试。

制备样品就不是一件易事。虽然大家经常戏称制备样品就像炼丹,但毕竟不是所有丹药都能让人长生不老(好像是所有丹药都不能长生不老)。对于超导材料,“高质量样品”往往代表一块大小合适的干净的单晶。用来测试的晶体缺陷要尽可能地少,而杂质则要几乎完全排除。

因此,晶界杂乱无章而且有大量杂质的多晶虽然容易烧结,但测试结果却很难说服严苛的审稿人和同行。要想制备出能用的样品,需要昂贵的高纯原料、复杂的烧结条件,以及难以言说的经验和一些运气。

就算获得了堪用的样品,怎样用它测出有说服力的数据同样是一件技术活。常压超导的样品测起来简单些,但也要有很多步骤。样品首先需要清洁、用细砂纸打磨——如果磨的力量轻了,样品表面的杂质没被剥离,就会带来假信号;如果磨得重了,样品可能直接四分五裂。几毫米长的样品磨好以后,还要并排粘上4根导电电极,用类似中学伏安法电压表内接的方式测试电阻。电极要粘得平行等长,彼此还要留出足够的距离。从打磨到粘电极,这些显微镜下的精细活都要迅速完成,不然样品在空气中氧化变质,前面的工作就会全部前功尽弃了。

高压超导的验证则会更困难。且不说上百万倍大气压强的实验条件本身就劝退了大部分实验室参与验证的努力,单考虑测试技术本身就复杂到令人咋舌。要想办法给样品均匀地施加并传导压力而不至于损坏;要将样品连同加压装置一起冷却、加磁场;要从加压机构中引出4根导线连接测试设备的电压表和电流表;还要压制复杂装置和极端条件产生的噪声信号……

所以高压超导似乎有些命途多舛:金属氢超导的样品挥发,不了了之;临界温度200K的碳硫氢虽然名噪一时,但去年最终撤稿;今年3月的镥氮氢超导如今也接近草草收场……

超氢化物:大力出奇迹?

说了这么多,室温超导体究竟会出现在哪种材料上呢?

在所有的“室温超导材料”中,理论上最有可能实现、目前研究也是最多的,就是超氢化物。根据能够解释常规超导的BCS理论(以三位发现者的名字命名,巴丁、库珀和施里弗),超导体的临界温度Tc与构成超导体的原子质量M的平方根成反比。这样,科学家自然而然地想到,如果想要提高超导临界温度,那么最好的方法就是用最轻的元素——氢。

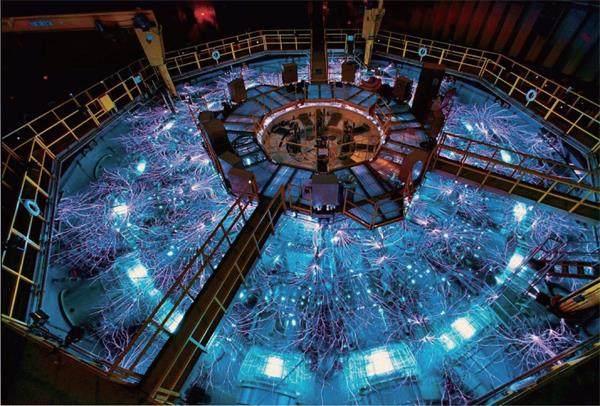

要想将常压下沸点-253℃的氢气变成固体的导电材料金属氢,就必须施加上几百万大气压的压强。刚好,压强的提高也有利于超导临界温度的提升。于是,世界各地高压超导实验室的金刚石压砧里都注入了氢。

但是,将气态的氢压成固体,保持稳定再完成测量,实在太不容易了。几十年过去,直到今天也几乎没人成功制备出金属氢。唯一宣称成功来自3月份声称实现室温超導的美国人迪亚兹。但被同行质疑后他宣称样品保存不当气化消失了。这桩悬案就这样让人哭笑不得地不了了之。

由于金属氢太难制备,科学家转向了稀土氢化物。元素周期表最下面的镧系元素可以与多个氢原子结合成分子并相对稳定地存在。这种含有多个氢原子的化合物就被称为富氢化合物,如果分子中氢含量更多,就叫作超氢化物。

其中,被研究得最多的材料是La-H体系。在高压下用激光照射按比例混合的单质镧和氢气可以得到LaH10,这是目前实验验证的临界温度最高的超氢化物。它可以在165万大气压下实现大约252K(-13℃)超导。

目前,对稀土富氢化物的研究还主要集中在二元体系中。随着研究的深入,三元体系超氢化物逐渐受到关注,或许未来它可以刷新高压超导的临界温度纪录。需要指出的是,富氢化物是一类常规超导体,可以被上世纪50年代提出的BCS理论解释和预测。富氢化物的成功固然是BCS理论的又一力证,但它的意义却也几乎只是在科学和极端条件实验技术上。上百万大气压的压强决定了它几乎不可能走向实用。

或许,未来会有更多的“室温超导材料”出现又被证伪;或许,常压室温超导根本就不存在。但人类对温和条件下超导的探索不会停止。这是工程学的期盼,也是科学的追求。

◎ 来源|中科院物理所