现代语文教育词汇教学量

2023-08-29邵克金

邵克金

摘 要:通过对百余年以来语文(国语、国文)教科书中词汇量的考察,可以发现,教科书所呈现的词汇量在不断增长。值得注意的是,同一时期,面向同一阶段师生,不同版本教科书中的现代汉语词汇量,存在着较大的差异。这在一定程度上说明,有些教科书在词汇编排上仍缺乏科学意识,这跟语文教育界长期缺乏教学指导量表有关。当前,《义务教育常用词表(草案)》已经颁布,今后义务教育语文教科书的修订或新编,应注意考虑与该词表的兼容。

关键词:语文教科书;现代汉语;词汇量

古代汉语词汇以单音节为主,字和词相对统一,因此,古代语文教育中词汇教学的数量问题,也就大致相当于古代常用字的教学问题,一般认为在2000个左右。从古代汉语发展到现代汉语之后,由于词汇的多音节化,单音节词不再占主体地位,字、词、短语之间的边界变得更加模糊,词语的认定至今未能得到很好解决,这使得词汇的量化统计成了一个棘手问题。与此同时,常用汉字的统计对于词汇教学的意义也大大削弱。如黎锦熙曾以叶圣陶的小说《低能儿》之一节为例,对字数和词数进行了统计研究,他在结论中指出:“那么,‘这篇800个字的文章中,有327个生字,是根本的错误;应该说‘这篇470个词的文章中,有302个生词。”[1](P48)黎锦熙之所以这样说,意在告诉大家,如果只关注字,那么这里的字种数除以字总数的结果为40.87%,而词种数除以词总数的结果则高达64.25%。也就是说,如果把生字和生词都看作新信息,那么生词的新信息量要远大于生字的新信息量。这一结论从理论上也能加以解释:词与人类的知识观念系统发生直接联系,是言语交际中最小的独立运用单位,而字与人类的知识观念系统是间接联系。当汉语词汇多音节化后,词的数量要远远大于字的数量。因此,新文化运动之后,语文教育的词汇量问题相比古代也就变得更为突出,不过,相关的量化研究却远不如汉字教学的量化研究成熟。尽管如此,一些学者仍在教科书词汇统计方面作出了很大努力。

一、国语教科书中的白话文词汇量

新文化运动时期,一批先进知识分子倡导使用白话文,使语言和文字更紧密地统一起来,白话文逐渐进入书面语系统;与此同时,文言文也并未退出历史舞台。这时的社会语言使用呈现出文言文与白话文并存的状态,如当时的国文教科书实行语体文、文言文混编;白话文期刊、书籍等不断增多;在很长一段时间内,政府的公文、法令、条约乃至民间的账簿、书信等,仍以文言文为主。

就目前所见,最早提出要对白话文基本词汇进行统计的当属黎锦熙。1922年,他在《国语基本语词的统计研究》一文中,介绍了西方基本语词的统计研究成果,并对“识字”教育在量、序及相关标准等方面提出了疑问,这实际上就指出了当时词汇教学中存在着同样的问题。作者认为,如果要做汉语基本语词的统计研究,“必须先从国语的本质上找出我们语言中表示整个观念的真正单位出来”。这里的“表示整个观念的真正单位”,相当于今天严格定义的词,即音义结合的、能够独立运用的语言单位。黎氏最后指出,如果不做这样的统计而只统计字,“结果将与汉语中运用词类的实际也不相符”[2]。同年,邰爽秋在《科学化的国文教授法》一文中,也呼吁对教科书的字词选用进行调查统计,作者指出:“将来调查成功之后,就可依发现次数的多寡,编为语汇。小学国文教材,即可拿这种语汇来做根据,依年级的高低,定教授的先后。这样选字,方可以没有遗漏。”[3](P246)

最早对白话文基本词汇进行统计的学者似乎是陈鹤琴。1928年,陈鹤琴分析了554478个字的语体文材料,从中得到4261个常用字,编成《语体文应用字汇》一书。作者指出:“本字汇研究方法有两种:第一,专研究个别的单字;第二,研究连词……第一种研究效用小,不过借此可以知道中国语体文通用单字共有多少,通用单字应用次数之多寡与其价值之轻重。第二种研究效用浩大,所得之结果,容后另行发表。”[4](P59)

这里的“连词”相当于今天所说的“词语”。从中可以推测,陈氏当时应该是进行过第二种统计的,遗憾的是,我們并未见到相关的统计报告。

1931年,王文新发表了《小学分级词汇研究》一文,该文中的统计包含了三套小学国语教本:《新中华国语教科书》,中华书局,1929—1930年出版;《新时代国语教科书》,商务印书馆,1927—1930年出版;《新主义国语教科书》,世界书局,1928—1930年出版,共计36册[5],但作者并没有对这些教科书中的词汇给出独立统计结果。

1935年前后,艾伟开始着力词汇统计研究。1949年,在《阅读心理·汉字问题》一书的第四章,他详细报告了自己的词汇统计研究成果[6](P227)。他对三套初等小学国语教科书的词汇情况进行了统计,这三套教科书分别是:《复兴国语教科书》,编著者沈百英、沈秉廉,校订者王云五、何炳松,商务印书馆,1933—1934年出版;《基本教科书国语》,编纂者沈百英,校订者蔡元培、吴研因,商务印书馆,1931—1932年出版;《新编初小国语读本》,编者吕伯攸,校者朱文叔,中华书局1938—1939年出版。每套教科书各八册,合计24册。三套教科书收词情况,具体如表1所示[6](P236):

不仅如此,艾伟还对三套教科书的共有词和特有词情况进行了统计,具体如表2所示[6](P236):

表格说明:“一部”代表“商务复兴本”,“二部”代表“商务基本本”,“三部”代表“中华新编本”。

从艾伟的统计研究中,可以获得这一时期语文教科书词汇量的一些基本信息:第一,当时小学国语教科书白话文词汇种量的统计结果在5784~7715个之间,中值约为6749个。第二,在初等小学国语教科书中,单音词的词种数差异较小,复音词的词种数差异较大。第三,因为复音词的词种数差异较大,所以词种量的差异也比较大。第四,在共有词词种数量方面,无论是单音词还是复音词,共有量都很小。

总的来看,三套教科书在词汇种量上相差近千,同时,共有词汇量很少,特有词汇量较大。这说明在文白交替时期,没有比较科学的上位数据(即白话文基本词汇表)来指导语文教学及教科书编写。教科书编写主要是基于编者经验,而缺乏词汇教学量及构成上的考虑。此外,王文新、王显恩和周其辰等学者,均对小学或普通民众应学词汇量进行了研究,并给出了详细的词汇表。如果能将同一时期的教科书词汇情况与这些学者所做的研究进行比较,考察它们之间的共性与差异,对探索基础教育的词汇教学是很有意义的。令人遗憾的是,至今尚未见到类似的研究报告。

二、当代语文教科书中的现代汉语词汇量

中华人民共和国成立之后,对于民族共同语的进一步规范化提出了更高的要求。1955年,中国社会科学院主持召开了“现代汉语规范问题学术会议”,会上确定把汉民族共同语称为普通话,主张向全国大力推广。会后经各方研究,正式确定了现代汉民族共同语的标准内涵:“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。”[7](P3)需要指出的是,这一时期,尤其是改革开放以后,汉语词汇统计取得了很大进步,在语文教科书词汇统计研究上也涌现出很多成果。

(一)娄警予、马世一的研究

1980年,娄警予、马世一等教师,对当时试行的十册统编语文教科书中的常用词,作了比较详尽的调查和统计,该教科书由人民教育出版社于1978—1980年出版。经过筛选后,整理出中学生应该理解掌握的常用词共6494个[8](P184)。他们的研究目的主要是为了解决中学生应掌握多少词汇量这一问题,并根据他们对中学生应学词汇量的理解而筛选、整理出应学词表。因此,并没有统计十册语文教科书的词种量和词总量。值得注意的是,他们所提出的中学语文课词汇教学总量的算法:汉语常用词汇量-中学生在学龄前期、小学时期已经学会的词汇-自然科学、社会科学中常用的术语=中学语文课词汇教学的总量。该算法中蕴含着“常用词不等于语文课程的教学词汇”“应先搞清楚儿童学龄前已掌握的词汇情况”等命题,对今天的词汇教学仍然有启示意义。

(二)北京语言学院的研究

1979至1986年,北京语言学院在实施“现代汉语词汇的统计与分析”专题研究时,对人民教育出版社于1978—1980年出版的全国通用的中小学语文课本的词汇作了统计与分析。统计之前,剔除了诗歌韵文、古代汉语、外国作品的翻译文章;统计结果出来之后,又剔除了地名、人名等专有名词,阿拉伯数码、外文字母、专用符号等,共得到18177个词语单位,并编著了《汉语词汇的统计与分析》一书[9]。该书收录了2个正表5个附表,其中,表I为“按音序排列并注明年级分布的频率词表”,在该表中,可以按音序查看词的词次、频率、年级分布情况及相应的频数等信息。表II为“按频率排列的词表(一)、(二)”,在该表中,可以按频次高低查看词的词级、词次、累积词次、频率、累积频率、年级分布、使用度等信息。表III为“前1000个高频词的汉字组词能力分析”,该表可以查看前1000个汉字的构词情况。表IV为“词的年级分布和音节构成统计”,该表可以查看不同年级的不同音节数的词条数量情况。表V为“各词次级别和同级单位的数量统计”,该表可以查看不同词级的词在数量及音节等方面的构成情况。表VI为“不同音节词的数量及覆盖率对比”,该表可以查看不同音节数目的词的数量及占比等信息。表VII为“前若干词在语料中的覆盖率”,在该表中,抽样展示了不同数量的高频词的累计词次在语料中的覆盖率。为了满足广大中小学教师、学生等的迫切需要,研制者还从《汉语词汇的统计与分析》中选取了出现次数最多的汉字和词语,出版了《常用字和常用词》[10],该书共收入常用字1000个,常用词3817个。

《汉语词汇的统计与分析》是1949年以来首次采用词汇计量学的科学方法,对一整套通用语文教科书中现代汉语词汇进行的统计研究,包括词级、词次、累积词次、频率、累积频率、年级分布、使用度等信息,使得该研究具有了统计学意义上的可信度,标志着词汇统计研究已经从经验式的方法转向实证式的方法,对后来的词汇统计影响深远。

(三)北京师范大学的研究

1983至1985年,北京師范大学现代教育技术研究所部分研究人员与中文系部分汉语教师通力合作,对全国统一使用的1983~1984年度的中小学语文教科书作了大规模的词频统计与分析,该教科书由人民教育出版社出版,共24册。该研究共输入104万字,约生成4万个词条。然后再利用计算机,把词频值和方差值(即词在各种文体中的覆盖率)都达到某一界限的词语全部提取出来,确定为常用词。这项成果于1985年7月通过国家鉴定,并撰写了《现代汉语词表》[11]、《现代汉语三千常用词表》[12]等专著。这项研究得出的词表,包含词长、频数、频率、方差等信息。

需要指出的是,《现代汉语词表》《现代汉语三千常用词表》的反响并不大,其原因主要在于两个方面。一是从现代汉语常用词视角来看,24册语文教材的词汇量不足,文本的多样性也不突出,从中提取出的现代汉语常用词有失偏颇。二是从语文教学视角来看,这些常用词很多都是学生已经掌握的词,并不是语文课程词汇学习的重点,3000个常用词对语文教学的指导价值不大。

(四)李焱、孟繁杰的研究

2016年,李焱、孟繁杰对20世纪80—90年代基础教育语文教科书中的词汇情况进行了统计[13](P151),这些教科书包括:《六年制小学课本(试用本)(第一版)》,1983年11月—1985年1月,共12册,《初级中学课本(第一版)》,1981年11月—1983年4月,共6册,二者合之,简称“80语文”;《九年义务教育六年制小学教科书(第一版)》,1992年10月—1998年4月,共12册,《九年义务教育三年制初级中学教科书(第一版)》,1992年10月—1995年4月,共6册,二者合之,简称“90语文”。统计结果表明,“80语文”的词种数为19383个,“90语文”的词种数为19031个。需要说明的是,作者并未直接给出上述数字,这里的数据是根据作者所统计的“各年级新增词种数”而得出的。

(五)罗树林的研究

2017年,罗树林对北京1972年的小学与初中语文教科书课文正文中所使用的词语进行了统计,该教科书由北京人民出版社出版,共16册。其中,小学语文教科书共有9832个词种,初中语文教科书共有13693个词种[14](P96)。

(六)苏新春等人的研究

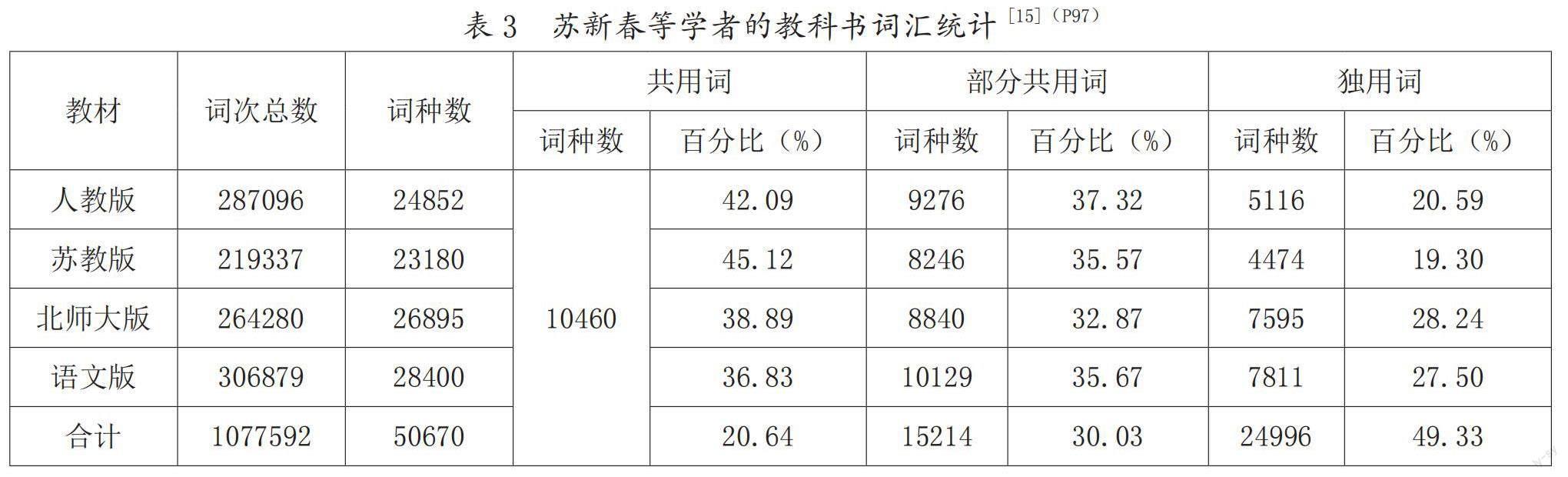

2017年,苏新春、杨书松、孙园园对人教版、苏教版、北师大版、语文版等四套义务教育阶段新课标教材的用词情况进行了统计,统计结果如表3所示:

需要指出的是,李焱与孟繁杰、罗树林、苏新春等的研究,均是基于苏新春所提出的语文教材语言研究理论,他们都对各自研究的教材词汇情况进行了描述性分析,其中,苏新春等学者对同一时期四套教材的词汇情况进行了比较研究,更值得关注。我们可以从表3获取以下信息:第一,教材之间的词种数差异较大,其中,北师大版和语文版差异最小,有1505个;苏教版和语文版差异最大,有5220个。第二,四套教材的词总数差异更大,其中,最大差异值为87542个,最小差异值为19783个。第三,四套教材合计词种数50670个,但只有20.64%的词为四套教材的共用词,比例很低。第四,四套教材的共有词在各自词种数中的占比偏低,但相差不大。其中,人教版和苏教版趋同,占比都在40%以上;北师大版和语文版趋同,占比都在40%以下。第五,四套教材的部分共用词在各自词种数中的占比相对均匀,比值在35%左右。第六,四套教材的独用词占比较小。其中,人教版和苏教版趋同,占比都在20%左右;北师大版和语文版趋同,占比都在27%左右。

第一至第三点说明,仅就词种量来看,教材编写者的主观随意性较强,并没有采取统一、规范的词汇参照视角,这和上世纪艾伟的教科书统计反映出相同的问题,说明我国百余年来的语文教材编写,一直缺乏相对统一的词汇参照系统。也就是说,从词种量这一视角来讲,教材编写的规律性较弱。同时,第四至第六点又分明呈现出一定的规律性,因为主要数据是相对稳定的。笔者认为,这种规律性并不是因为教材编写者有意识地主动求同,而是主要来自语文教材编写经验的传承,以及汉语本身的规律制约,后者应该是更为重要的原因。即汉语中常用词的数量是相对稳定的,这使得不同教材编写者尽管对词汇量的选择是随意的,但又必然会呈现出一定的共性。

与文白交替时期相比,中华人民共和国建立之后,语文教科书的词种数量不断扩大。这主要是由两个方面的原因造成的。一方面,在文白交替时期,语文教科书中的文言文占比较高。1920年,北洋政府教育部通令全国,从小学一、二年级国文课开始,教材改用语体文[16](P95)。不过,语体文教学的推行并不一帆风顺,它遭到了保守势力和封建复古主义者的激烈反对。1923年新学制颁布不久,军阀混战开始,一些军阀控制区严禁教学白话文,严令中小学读经和教学国文。即使到了1929年,中学阶段的国文教科书在选文编排上也是遵循着“语体文渐减,文言文渐增”的原则[16](P191)。另一方面,基础教育阶段的词汇教学主要是常用词,两个阶段的数量差异如此之大,说明现代汉语的词汇系统的发展速度是很快的,反映了我国经济社会持续高速发展背景下新概念、新技术、新事物层出不穷的现状。

与文白交替时期国语教科书中的白话文词汇量相比,当代语文教科书中的现代汉语词汇量也存在相似的问题。1949年之后,同一时期不同版本的语文教材之间,词汇数量的差异也是很大。究其原因,除了各统计研究的分词标准不统一外,更重要的仍是因为语文教学长期以来缺乏权威的具有指导性的词汇量表,在教材编写时相对忽视了词汇视角,词汇量的控制主要受教材的编撰理念和选文标准的影响。

三、百余年来语文教科书词汇量的变化特点及原因

通过上文的梳理,我们发现,一百余年来,语文教科书在词汇量方面具有两个鲜明特点。

第一,语文教科书的词种量一直在扩大。其根本原因在于:语言中的词汇系统对社会的发展变化十分敏感,每当社会出现新生事物、新的思维成果时,就要用词语加以记载,这些新事物、新概念最初是以新词新语的方式出现在语言系统中,有些词语还会沉淀成语言中的基本词。这样日积月累,语言中的词汇系统也就会越来越大。

第二,同一时期不同版本语文教科书的词种量差异较大。如前所述,无论是艾伟等现代学者的教科书词汇统计,还是最近几年的教科书词汇统计,均显示出不同版本教科书之间的词汇种量存在一定区别。这种现象说明语文教科书的编撰理念仍需完善,现代语文教科书实际用词应为多少,要以怎样的文本厚度来呈现,是今后需要认真考虑的问题。

之所以会出现上述现象,究其原因,我们认为主要有三点:

一是因为各位学者所统计的词语范畴及取词标准不统一。同样是对语文教科书中的现代汉语文本进行统计,有的学者只统计课文中的词语,有的学者则连导读及练习中的词语也计算在内。在最终建立词表时,有些学者凡是统计到的都一概收入,有些学者只收入典型词语,人名、地名等专有名词或者临时组合词均排除在外。

二是因为语文教育自身的发展、语文教材的編写理念并不稳定。在这一百余年间,语文教育经历了多次变化、多轮改革,每一轮改革都会对前一轮形成冲击,这使得教科书的编写经验很难得以积累、总结与扬弃。魏本亚指出,百年来语文教材结构形态发生了许多变化,主要体现在:由“经本”到“文本”;由“文言一统课本”到“文白合一课本”;由“文选型教材”到“单元型教材”;由“混编型教材”到“分编型教材”;由“单元型教材”到“模块·专题型教材”。结构形态变化的背后隐含着教材编写理念的摇摆不定[17]。

三是因为近现代语文教科书缺乏科学的词汇量表作依据。以往教科书的编撰主要依靠编者的主观经验或认知,而实证研究相对较少。1949年之后,语文课程标准(教学大纲)是指导语文教科书编写的最主要依据,不过,语文课程标准中并没有像外语/二语教学大纲那样制定了明确的指导词表。这或许是导致近代以来语文教科书中的词汇量不够稳定的最重要原因。

总之,语文教科书词汇量会对学生的词语学习产生重要影响,百余年来,由于缺乏相关的权威指导量表,导致人们在编写教科书时对词汇的编排缺少科学的参考依据,对教科书词汇的统计结果,也难以进行科学的评价。2019年,《义务教育常用词表(草案)》以语言生活皮书的形式出版发行,从某种意义上说,这对义务教育阶段的语文词汇教学具有官方指导意义,填补了百年来的空白。那么,今后的义务教育语文教科书在修订或新编时,就应当充分考虑词汇量对《义务教育常用词表(草案)》的兼容性。当然,《义务教育常用词表(草案)》也需要根据实施情况与时代发展进行修订和完善。

参考文献:

[1]黎锦熙.字数和词数的一个统计研究[A].前国语研究会编.国语月刊·汉字改革号[C].北京:文字改革出版社,1957.

[2]黎锦熙.国语中基本语词的统计研究[J].国文学会丛刊,1922,第一卷第一号.

[3]邰爽秋.科学化的国文教授法[A].李杏保,方有林,徐林祥.国文国语教育论典[C].北京:语文出版社,2014.

[4]陈鹤琴.语体文应用字汇[A].陈秀云,陈一飞.陈鹤琴全集(第六卷)[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[5]王文新.小学分级词汇研究[J].教育研究,1931,(29), (30),(31).

[6]艾伟.阅读心理·汉字问题[A].徐林祥主编.百年语文教育经典名著(第十卷)[C].上海:上海教育出版社,2017.

[7]黄伯荣,廖序东主编.现代汉语(增订六版)[M].北京:高等教育出版社,2017.

[8]娄警予,马世一.对词汇教学科学化的建议[A].中学语文教学研究会会刊编委会.语文教学研究——中学语文教学研究会会刊(第一辑)[C].北京:教育科学出版社,1980.

[9]北京语言学院语言教学研究所.汉语词汇的统计与分析[M].北京:外语教学与研究出版社,1985.

[10]北京语言学院语言教学研究所.常用字和常用词[M].北京:北京语言学院出版社,1985.

[11]刘源主编.现代汉语词表[M].北京:中国标准出版社,1984.

[12]何克抗,李大魁主编.现代汉语三千常用词表[M].北京:北京师范大学出版社,1987.

[13]李焱,孟繁杰.20世纪80—90年代基础教育语文教材语言研究[M].广州:广东教育出版社,2016.

[14]罗树林.20世纪60—70年代基础教育语文教材语言研究[M].广州:广东教育出版社,2017.

[15]苏新春,杨书松,孙园园.21世纪新课标基础教育語文教材语言研究[M].广州:广东教育出版社,2017.

[16]顾黄初.中国现代语文教育百年事典[Z].上海:上海教育出版社,2001.

[17]魏本亚.百年中国语文教材变革与困惑[J].徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2008,(3).

Vocabulary Teaching Volume in Modern Chinese Language Education

——Statistical Analysis of Modern Chinese Vocabulary Based on Chinese Textbooks over 100 Years

Shao Kejin

(School of Humanities, Gannan Normal University, Ganzhou 341000, China)

Abstract:Investigating the vocabulary of modern Chinese in Chinese textbooks for more than a hundred years, it is found that the vocabulary presented in textbooks is growing. At the same time, for teachers and students at the same stage, There are great differences in the vocabulary of modern Chinese in different versions of textbooks. This shows that the textbook compilation lacks the awareness of scientific vocabulary arrangement, which is related to the long-term lack of Teaching Guidance Scale in the field of Chinese education. At present, Yiwu Jiaoyu Changyong Cibiao(Caoan)(《义务教育常用词表(草案)》) has been promulgated. The revision or new edition of compulsory education Chinese textbooks should pay attention to the compatibility with this vocabulary.

Key words:Chinese textbook;modern Chinese;vocabulary