西柏坡精神:赶考永远在路上

2023-08-27韩向飞

韩向飞

西柏坡,一个永载史册的红色地标,以其特殊的历史地位在中国革命史上留下了浓墨重彩的一笔。中共中央在西柏坡时期的革命实践活动,孕育了彪炳千秋的西柏坡精神,为我们留下了宝贵精神财富。时至今日,西柏坡精神依然绽放着与时俱进的时代光芒,激励着一代又一代共产党人不忘初心、牢记使命、砥砺奋斗、永远向前。

“西柏坡,新中国从这里走来。”

西柏坡位于河北省平山县中部。1947年5月,刘少奇、朱德率中央工委进驻西柏坡。1948年5月,毛泽东、周恩来、任弼时率中央前委和解放军总部到西柏坡与中央工委汇合。这里成为“解放全中国的最后一个农村指挥所”。中央工委在这里颁布《中国土地法大纲》,掀起了轰轰烈烈的土地改革运动。党中央在这里指挥了彪炳史册的辽沈、淮海、平津三大战役,“将革命进行到底”;召开了具有伟大历史意义的党的七届二中全会,开始擘画新中国的宏伟蓝图。1949年3月23日,党中央从西柏坡出发,进京“赶考”。

2013年7月,习近平总书记重访西柏坡。他说:“西柏坡我来过多次,每次都怀着崇敬之心来,带着许多思考走。”“每来一次,都能受到一次党的性质和宗旨的生动教育,就更加坚定了我们的公仆意识和为民情怀。”

“我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩”

西柏坡时期是中国革命的伟大历史转折时期,解放战争即将取得辉煌胜利的重要时刻。面对即将到来的全国解放,如何始终保持黨的先进性和纯洁性,跳出“其兴也勃焉、其亡也忽焉”的历史周期率,中国共产党人会交出怎样的历史答卷?

西柏坡纪念馆第八展厅展出了一份会议通知,这是1949年2月11日由周恩来同志亲自书写,毛泽东同志批阅的《关于召开七届二中全会的通知》。

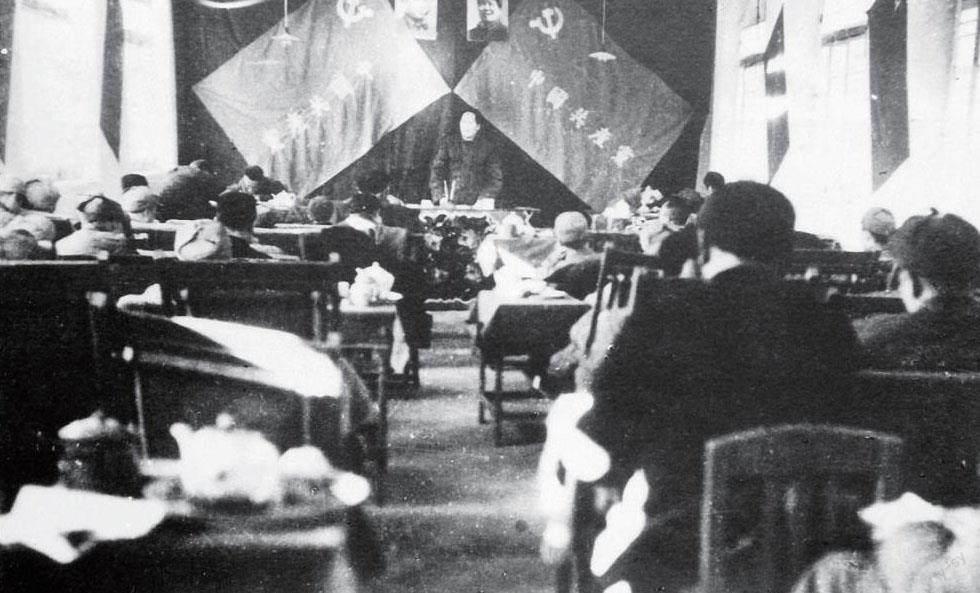

中共中央旧址的院中,有一间不起眼的长方形土坯房。房间正面悬挂着毛泽东主席、朱德总司令的画像和两面红旗,一排排长凳整齐地摆放着。1949年3月5日至13日,党的七届二中全会在这里召开,为促进和迎接全国胜利的到来,为推动和发展新中国各项建设事业,从政治上、思想上和理论上做了充分准备。

毛泽东同志在会上强调,“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。如果这一步也值得骄傲,那是比较渺小的,更值得骄傲的还在后头”。毛泽东同志告诫全党同志,“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。

“两个务必”包含着对我国几千年历史治乱规律的深刻借鉴,包含着对我们党艰苦卓绝奋斗历程的深刻总结,包含着对胜利了的政党永葆先进性和纯洁性、对即将诞生的人民政权实现长治久安的深刻忧思,包含着对我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的深刻认识,思想意义和历史意义十分深远。

2013年7月,习近平总书记在河北省调研指导党的群众路线教育实践活动时指出:全党同志要不断学习领会“两个务必”的深邃思想,始终做到谦虚谨慎、艰苦奋斗、实事求是、一心为民,继续把人民对我们党的“考试”、把我们党正在经受和将要经受各种考验的“考试”考好,使我们的党永远不变质、我们的红色江山永远不变色。

1949年3月23日,中共中央机关从西柏坡动身前往北平。一大早,毛泽东同志就起床了,在居所的院子里认真阅读郭沫若所作的《甲申三百年祭》。出发时,毛泽东对周恩来说,“今天是进京的日子,进京‘赶考去”。周恩来说,“我们应当都能考试及格,不要退回来”。毛泽东说,“退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩”。

历史证明,中国共产党人在进京“赶考”的大考中取得了优异成绩。“这场考试还没有结束,还在继续。”“现在,中国共产党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。”

“这里是立规矩的地方”

艰苦奋斗是中国共产党人的优良作风,是在长期的斗争实践中形成的。西柏坡时期,中国共产党人留下了很多艰苦奋斗的故事:“毛主席的布鞋”“周恩来的茶缸盖”……

习近平总书记指出:“这里是立规矩的地方。”西柏坡纪念馆的展板上展示了“不做寿、不送礼、少敬酒、少拍掌、不以人名作地名、不要把中国同志同马恩列斯并列”的六条规定。此外,党中央在西柏坡颁布了《关于健全党委制》等一系列制度,提出“加强纪律性,革命无不胜”的口号,重新颁布了《三大纪律八项注意》。

1948年12月26日,是毛泽东55岁生日。此时,淮海战役激战正酣。工作人员考虑到毛泽东等五位中共中央书记处书记工作太劳累了,打算让食堂做一顿红烧肉,给毛泽东祝寿。毛泽东听到消息后,马上叫来了行政处处长伍云甫:“云甫同志,听说你们要准备给我过生日,谢谢同志们对我的关心。生日不要过了,还是勤俭节约的好,希望你们今后再也不要给党的领导人过生日做寿,这样影响不好。这要定为制度,谁也不能违反。”毛泽东的一席话语重心长,让伍云甫既感动又惭愧。

根据毛泽东同志的提议,七届二中全会上通过了六条规定。习近平总书记一一对照着说:“不做寿,这条做到了;不送礼,这个还有问题,所以反‘四风要解决这个问题;少敬酒,现在公款吃喝得到遏制,关键是要坚持下去;少拍掌,我们也提倡;不以人名命名地名,这一条坚持下来了;第六条,我们党对此有清醒的认识。”

将革命进行到底

中共中央入驻西柏坡时,全国的军事政治形势发生了很大变化,人民解放战争进入战略反攻阶段。1948年9月8日至13日,党中央在中央大院的机关食堂里召开了政治局扩大会议,史称“九月会议”。会上制定了全党的战略任务:由游击战争过渡到正规战争,建军五百万,歼敌正规军五百个旅,用五年左右时间从根本上打倒国民党(从1946年7月算起)。

会议为大决战从思想上、政治上、组织上做了重要准备。毛泽东同志提出了伟大号召:军队向前进,生产长一寸,加强纪律性,革命无不胜。九月会议结束后,全军开始统一整编,积极操练,准备发起大决战。

西柏坡纪念馆有一条全国最长的电报长廊,以电报墙的方式展示了西柏坡时期党中央指挥三大战役的部分电报手稿。其中一封密级为4A级的电报上写道:刘陈邓,并告粟陈张:梗二十二时电悉。(一)完全同意先打黄维;(二)望粟陈张遵刘陈邓部署,派必要兵力参加打黄维;(三)情况紧急时机,一切由刘陈邓临机处置,不要请示。电报中的“临机处置,不要请示”,充分彰显了毛泽东同志实事求是的原则。

“屋内一盏明灯亮,窗外万树石榴红。”从1948年9月12日至1949年1月31日,毛泽东在那间土坯砌成的仅有16.3平方米的低矮民房里,在一张满是洞疤的长方形条桌上,为前线起草了197份文电。毛泽东和党中央连续并交错指挥东北野战军、华东野战军、中原野战军、华北军区部队成功地进行了辽沈、淮海、平津三大战役。平津战役进行了64天,毛泽东发往前线指挥部的电报有89封,仅1948年12月11日一天内,他就给林彪、聂荣臻等人发了8封电报。周恩来曾风趣地说:“我们这个指挥部是世界上最小的指挥部,我们一不发人,二不发枪,三不发粮,天天发电报,就把敌人打败了。”

1948年12月30日,毛泽东同志为新华社撰写了题为《将革命进行到底》的新年献词,庄严宣告“把伟大的人民解放战争进行到底”。“1949年中国人民解放军将向长江以南进军,将要获得比1948年更加伟大的胜利。”

“实行耕者有其田的土地制度”

“毛主席呀,没有您,我们真得饿死了。这回我们都翻身了,分了地,分了马,分了衣服、粮食,有吃有穿,也都抱团了,一定打倒大地主,打倒反动派……”西柏坡纪念馆第二展厅陈列着哈尔滨市顾乡区靠山屯全体翻身农民写给毛泽东同志的一封信,信中用朴实的语言表达了农民翻身得解放、获得土地后对毛主席和共产党的感激之情。

1947年7月至9月,中央工委召开全国土地会议,制定了《中国土地法大纲》,解决了千百年来困扰广大贫苦百姓的“命根子”问题——土地所有权。《中国土地法大纲》第一条明确指出,“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”。

全国土地会议召开后,解放区掀起了轰轰烈烈的土地改革运动,1.6亿多农民分得了土地,真正实现了“耕者有其田”。《中国土地法大纲》的颁布,彻底解决了老百姓的根本问题,解决了中国革命的根本问题,为解放战争的胜利奠定了坚实的群众基础。

老百姓拥有了属于自己的土地,激发了对共产党的拥护和爱戴之情。翻身得解放的农民汇入革命洪流,积极生产、参军参战、支援前线,“最后的一碗饭,送去作军粮;最后的一尺布,送去作军装;最后的老棉被,盖在担架上;最后的亲骨肉,含泪送战场。”毛泽东同志高度评价土地改革:有了土地改革这个胜利,才有了打倒蒋介石的胜利。

“赶考”不止步,奋斗不停歇。

习近平总书记曾感慨地说:“每次来西柏坡,我想得最多的是,毛泽东同志当年提出‘两个务必,主要基于哪些考虑?我们学的还有没有不深不透的?‘两个务必耳熟能详,但在当前形势下我们能不能深刻领会‘两个务必,使之更好指导当前党的建设?今天如何结合新的形势弘扬?”在党的二十大报告中,習近平总书记提出了牢记“三个务必”的时代要求。

“永远保持建党时中国共产党人的奋斗精神,永远保持对人民的赤子之心。”新时代新征程的赶考路上,我们要大力弘扬西柏坡精神,始终牢记“三个务必”,继续书写经得起历史和人民检验的优异答卷。

(作者:西柏坡纪念馆讲解员)

(责任编辑:宋丽群)