福建省乡村高效生态农业发展理论及新技术体系构建*

2023-08-24王义祥刘朋虎翁伯琦

林 怡 ,叶 菁 ,陈 华 ,王义祥 ,刘朋虎 ,翁伯琦

(1.福建省农业科学院农业生态研究所 福州 350003;2.福建省农业科学院土壤肥料研究所 福州 350013;3.福建省红壤山地农业生态过程重点实验室 福州 350003;4.福建农林大学 福州 350002)

全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。乡村振兴作为国家战略,是富有中国特色社会主义建设的重大理论创新[1]。全面推进乡村振兴、加快建设农业强国是全面建成社会主义现代化强国的战略部署。党的十八大以来,在政策、市场、技术等驱动力日益增强的环境下,“三农”工作尤其乡村产业发展取得明显的成效,但仍然存在发展方式较为粗放、产业链延伸不充分、资源要素分布不均等发展瓶颈[2-3]。在全面建成社会主义现代化强国开局起步的关键时期,立足我国国情和人与自然和谐共生的时代要求,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的原则,创新经济、社会、生态统筹协调机制;坚持资源节约、环境友好、统筹兼顾的主线,守住保障粮食供应、绿色食品生产、维护生态安全的边界底线[4-5],因地制宜拓展乡村绿色经济发展与区域生态文明建设的新途径,方能实现农业高质量发展和中国特色农业强国建设目标。

自然生态农业偏重维护自然生态平衡和放弃高投入、高产出目标,其产业转型升级重点在于贯彻新理念、导入新技术,创立新模式。高效生态农业应运兴起,顺应了现代农业绿色发展对资源节约、环境友好、绿色低碳、高值增收等新要求。高效生态农业是集约化经营与生态化生产有机融合的现代农业,既符合区域资源禀赋实际,又符合农业现代化发展趋势[6]。其中“高效”体现发展现代化农业能够使农民致富的要求,“生态”则体现农业既能提供绿色安全农产品又可持续发展要求。

在农业强国建设的乡村振兴主阵地,要促进传统生态农业向高效生态农业的跨越发展,除了要研究并构建区域综合开发模式与创新高效循环利用技术之外,必须以提高土地产出率、劳动生产率、资源利用率、污染防控率与农民增收率[7]为切入点和落脚点。如何有效寻求产业生态化的开发新模式,如何深入探索生态产业化的发展新路子,是新时代赋予现代农业绿色发展重要的探索命题。因此,深入系统地阐明高效生态农业发展的理论内涵,因势利导推进“高效”与“生态”有效融合机制探索,促进乡村产业生态化与区域生态产业化有效融合与协同共进,助力乡村振兴与现代农业高质量绿色发展,为绿色家园建设与农民增收致富开创新的途径,实现新的跨越是重要的科学问题。

1 乡村高效生态农业的理论发展及其主要内涵延伸与建设思路

1.1 高效生态农业的理论发展及其实践意义

1991 年田军仓等[8]在宁南黄河丘陵沟壑区第二副区白岔村经过调查研究和试验实践,首次提出“高效生态农业”概念,以生态农业技术体系为纽带,科学化和系统化农业生态经济系统,研究形成在宁南丘Ⅱ区可推广的技术改革和经济体制改革协调发展的“三三制”水土保持型高效生态农业模式。随后一段时间内部分学者将“高效生态农业”等同于生态农业、循环农业、绿色农业等开展了技术、模式、规划等方面的交叉研究,取得零散性的研究成果[9]。随着生态农业在各地蓬勃发展和取得积极成效,同时面临意识、技术、政策及产业化的发展挑战[4],部分生态农业发展良好的区域选择将高效生态农业作为重要发展战略,2006 年伊始其关注度得到大大提升,浙江省、江苏省、福建省、上海崇明区、黄河三角洲高效生态经济区、鄱阳湖生态经济区、三峡库区为高效生态农业发展及研究热度较高的区域。

总体而言,专家和学者普遍认为高效生态农业是基于生态农业的升华,在生态经济学原理的指导下,以绿色消费为导向,以生态、经济和社会三大效益高效统一为目标的农业可持续发展的现代化农业体系。代表性理论和观点主要有浙江省顾益康和黄冲平[10]提出高效生态农业是经济高效、产品安全、资源节约、环境友好、技术密集、人力资源优势得到充分发挥的农业发展模式,并在此基础上探讨浙江省强农户、强龙头、强品牌、强科技、强服务 “创新强农”高效生态农业发展战略的对策建议;杜华章[11]认为高效生态农业是集约化生产经营方式与生态化循环经济方式的有机耦合,高产、优质、高效、科技与绿色安全生态技术有机集合,贸工农一体化产业体系支撑的发展模式,结合江苏省市实际提出对策建议;黄国勤等[12]认为高效生态农业具有内涵丰富、领域宽广、技术先进、效益显著等特点,在此基础上总结出高效生态农业同时具有生物多、环境佳、结构良、功能强、质量优、效益高、低排放、可持续一系列特征,在对高效生态增产增效的共同原理和作用机理总结的基础上提出高效生态农业八大模式和十大技术体系;翁伯琦等[13]则认为高效生态农业是农业转型升级的重要措施之一,以绿色发展为理念,兼有高投入、高产出、高效益与可持续发展的特征。

近年来,高效生态农业的基础理论、技术体系、模式、实证研究等均有涉及。笔者认为,高效生态农业的持续发展研究应侧重于生态模式在生产中的应用是否可以保持稳定高产,如何提高经营者面对更高机会成本的生产意愿,如何刺激高效生态农业产业化发展由政府诱导转为市场主导等方面。重点在微观、中观、宏观3 大尺度的突破: 突破“简单化立体种养模式”欠缺,着力在“优化循环”上,务求多要素契合;突破“单一式农牧结合模式”不足,着力在“变废为宝”上,做强拓展产业链;突破“分散式开发经营模式”制约,在“产业集聚”上强化生态化功能,全面打造高效生态农业+乡村产业振兴的新工程,优化构建产业振兴与生态振兴有效融合的新模式,培育壮大生态保护与经济增长双赢目标实现的新载体与新集群。

1.2 高效生态农业理论内涵的延伸和拓展

高效生态农业的概念内涵并未形成一致认识,笔者认为,高效生态农业作为生态农业与时俱进的理论创新和路径升级,是以新时期生态农业高质量发展为导向,围绕产业与生态互为有序递进融合发展目标,着力实现“高效优质”与“生态保护”有机统一,“经济+生态”双赢目标。农村和农民作为乡村振兴的主阵地和生力军,其所肩负的乡村产业不仅提供优质农产品,更承担着打造生产-生活-生态多样复合功能新集群的重任。

高效生态农业是一项涉及系统论、信息论和控制论多学科的开放系统[14],是由异质的社会、经济、自然3 个子系统构建的复合生态系统,就科学内涵而言,生态文明思想、“绿水青山就是金山银山”绿色理念和“生态优先、绿色发展”战略思路为践行理念,以推动绿色高质量发展超越为主题,以全地域规划、全方位实施、全过程防控为依托,以机械化、标准化、信息化、设施化、智能化、高优化、品牌化为表征,创新完善生态保护管理机制,统筹山水林田湖草共同体构建与开发,合理策划与整合实施耕地培育、粮食安全、优质食品、系统修复、自然恢复、产业振兴、生态宜居、乡村康旅等骨干项目,以构建高效生态农业开发体系,既是为农民增收、农村增效而进行的体制和机制的创新,也是着眼于生态、文明目标的开拓实践。

高效生态农业建设主体框架可以分为县域、区域、流域3 个核心圈,如图1 所示,以资源节约、环境友好、绿色低碳、高效高值为显著特点的高效生态农业的体系建设,需打破县域、区域、流域之间的界限,有利于在新发展阶段立足资源禀赋条件,遵循地区社会经济发展状况、政策导向目标的差异性和特殊性进行动态调整,制定专项规划和政策扶持,开展科技攻关,探索生产模式,配套先进技术,促进现代农业高质量绿色发展。就生产发展实践意义而言,福建省要实现向农业强省的跨越,就是要立足于全省“八山一水一分田”自然地理特点,根据区域、流域、县域资源优势与地理特色,优化选择并因地制宜根据绿色产业新集群(林下经济、农牧结合、草畜结合等高效循环利用新产业开发基地)、乡村新型融合体(生态廊道、休闲观光、绿色康养等田园美丽风光新经济开发业态)、碳汇农业新体系(碳汇茶园、碳汇果园、碳汇林场等绿色低碳新模式开发体系),充分发挥农业多样性功能,推动乡村一二三产业链接,着力营建乡村人与自然和谐发展的融合体,进而创立新时期高效生态农业新局面。

图1 高效生态农业体系建设主体框架图Fig.1 Main frame for construction of high-efficient eco-agriculture system

1.3 高效生态农业主体建设思路及发展目标

优化高效生态农业的建设思路是: 坚持“两化”有效融合、保障“双赢”目标实现是新时期发展高效生态农业的重要目标。在高效生态农业发展过程中,不断总结经验,因地制宜创立新模式与新机制,因势利导促进高效生态农业工程建设是重要的举措。着力于产业生态化与生态产业化融合发展,分析区域优势与制约因素,因势利导地从农业产业链优化设计抓起,统筹协调林地、坡地、旱地、农地、园地资源开发,包括“资源要素+生产环节+循环利用+优质产品+生态保护+高效产出+增收致富+有效反哺” 机制,使之环环相扣,持续有效推进,保障“双赢”目标实现。

福建省作为全国首批生态文明试验区建设示范省及生态强省建设先行区,具有良好的高效生态农业发展基础。“十四五”开局良好,建成高标准农田54 万hm2,占比57.94%,全省耕地质量较2015 年提高0.759 个等级;畜禽粪污综合利用率达90%,高出全国平均水平14%;化肥和农药使用量较2015 年分别净减18.6%和22.6%;秸秆综合利用率、农膜回收利用率分别达88%、82%;实施耕地土壤污染防治,受污染耕地安全利用率达92.2%;在全国率先推进食用农产品合格证与一品一码追溯并行制度,推动主要农产品例行监测总体合格率达99.5%,位居全国前列[15]。福建省高效生态农业优化发展目标是: 在生态文明思想和理论的指导下,深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,结合福建省现代农业发展实际,以创新驱动创业,以示范带动推广,注重在保护中开发,在开发中保护,力求提高效率,提升效能,提增效益,实现生态保护与经济发展的双赢目标。进入新的发展阶段,要着力处理好高效农业与生态保护的关系,因势利导创立乡村生态产业化与产业生态化融合发展新集群;要着力处理好产业振兴与生态宜居的关系,遵循规律营造人与自然和谐共生的乡村宜业宜居融合体;要着力处理好全球变化与减排固碳的关系,深入探索并创立福建乡村碳中和管理新机制与创业新体系,形成从立体种养到农牧结合的转型升级,从循环农业到“双化”(产业生态化和生态产业化)融合的产业集聚,从宜业宜居到新融合体的乡村振兴,从节能减排到碳汇农业的创业增收的新格局,为高优产业振兴与农业绿色发展开辟新的途径,为美丽乡村建设与农民增收致富做出新的贡献。

2 生态化与生态产业融合发展新集群及对策

在实施乡村振兴战略的大背景下,打造富有福建特色的乡村生态产业化与产业生态化融合发展的新集群路径详见图2。以户为基本单元,着力推进资源节约型与环境友好型乡村建设,强化乡村生态环境保护措施,促进种养加产业绿色转型。整合乡村资源禀赋与区域优势,引入绿色经济、生物经济、数字经济、景观经济理论与技术,创立并构建现代设施生态农业、农牧菌草循环农业、林果茶景互补支撑、鱼藻贝旅海洋经济等智能化与高优化的集群开发园区,进而打造品牌示范县,推动现代农业与区域自然和谐发展的现代化建设,是新时代赋予现代农业高效绿色发展的新命题。就此,要着力把握4个技术实施对策。

图2 农业产业生态化与生态产业化融合新集群建设路径Fig.2 Construction path of double transformation of ecological industry and eco-industrialization of agriculture

2.1 促进发展流域高效融合

建设产业化+生态化的“双化”融合发展新集群,着力强化乡村经济要素和生态环境要素的有效聚集;在注重优化生态空间布局与保护永久基本农田基础上,支持优势农产品主产区生态保护与生产发展,着力增强优势农业区域的绿色生产能力,提供丰富的生态农业产品;支持农林交错区与生态功能区聚焦于优先保护生态环境,创立良好的绿色生产条件;有序实施国家公园区、生态功能区的人口逐步转移,有效提升生态承载能力。除了全面完成基于省、市、县国土空间合理利用的高效生态农业专项规划编制之外,进一步完善保障实施的法规与政策体系,并建立全省统一的国土空间利用与高效生态农业发展的基础信息平台。通过充分挖掘生态农业生产潜力与乡村景观的多样性功能,因地制宜创立高效生态农业新集群,以标准化设施生态农业、智能化便捷高效管理、循环化农牧菌业生产、基地化园区化的运营为主要特征,以绿色产业开发园区(或综合开发基地)为依托,发挥聚集效应,促进乡村产业与生态振兴[13]。以机制创新引领绿色项目开发,以农业龙头企业+专业合作社为骨干,扶持产业生态化与生态产业化融合的新兴产业集群,形成规模化与绿色化效益双重驱动力,强化乡村种养加销联合体建设,促进高质量农业产业开发与多功能绿色家园建设的递进融合。以及引导并开拓多元投入新途径,不断完善乡村基础设施的配套建设,促进乡村特色型文旅经济发展,因地制宜开发休闲农业,形成乡村旅游精品线路,以科技创新带动乡村科技创业,以科技兴农助力产业转型升级,拓宽推进乡村一二三产业交融与持续发展途径。

2.2 建设沿江区域生态廊道

以福建省“五江一溪”沿岸两边50 km 纵深为界,因地制宜建设富有区域特色的高效生态农业经济带,利用福建省美丽乡村建设为基本连接点,统筹协同绿色生态廊道优化布局。重点引入农业工业化的生产理念,装备高效便捷生产设施,推进绿色农业清洁生产,实现废弃资源循环利用,在实践中推进乡村生态农业的转型升级,因势利导发展乡村环境友好型、绿色高效型、生态保育型、资源节约型的高优农业,满足数量安全需求,丰富优质产品供应。就福建乡村经济与生态“双赢发展”而言,要因地制宜加快推广“资源节约+高效生产”模式。例如: 以稻-萍-鱼(鸭、螺、蟹等)等水田标准化立体种养[16]、以林下养殖或者套种为主的林农牧菌设施化循环利用[17]、以生草覆盖栽培与高效循环利用为纽带的生态化果园[18]、以“三生”茶园为主体的“三茶融合”智慧型庄园[19]、以花卉或中草药等特色种植与景观化休闲观光相结合[20]等集成开发模式及其高效生产体系优化构建,将沿岸区域美丽乡村建设与设施生态农业生产基地连接为一体,构建富有南方特色的点-线-面交相辉映的生态廊道,进而全面推进高效生态农业综合体建设,使之不仅成为农业生态经济开发带,而且成为各个美丽乡村单元相互链接的休闲观光旅游带。

2.3 创立山田复合开发模式

人多地少是福建省农业资源紧缺的显著特点,要在山地面积占省域90%的地理分布状态下[21],加强山地林业持续发展与绿色屏障建设,着力搞活丘陵山地的文章。福建省作为茶叶种植与生产大省,种植面积超过25.3 万hm2,要深化山地生态茶园建设,不断提升“三茶”(茶产业、茶文化、茶科技)聚合体发展(闽北模式)与“三生”(生产、生态、生活)茶庄园经营(闽南模式)管理水平[22],注重开发“茶+N” (N 分别为绿肥作物、饲料作物、经济林果、珍稀林木等套种)规模化立体生态种植模式,将山地茶园作为生产基地、茶旅场地、观光胜地,发挥生产、生态、生活的多样功能。同时要制定果业绿色发展整体规划,建设富有福建特色的山地生态果园,以科技示范为引领,完成一、二期(33.3 万hm2)山地生态果园升级改造工程,重点内容包括5 个方面: 防控水土流失,优化生境条件;改善果品质量,提高综合效益;保护山地生态,营造绿色景观;实施果旅结合,发展观光果园;完善加工技术,提高增收效益。注重结合沿山流域与山区乡村发展实际,发挥南方自然条件优势,大力发展以草食畜牧为主的标准化绿色养殖业,使开发种地与科学养地在农牧结合过程中得以有机统一,促进富有福建山区特色的节粮型畜牧业不断壮大,扭转以往零星分散开发的落后格局,引入信息化生产、智能化管理、设施化装备、规模化开发、园区化经营创新模式,有序推动福建省山区流域复合型高效生态农业在高质量层级上得以持续发展。

2.4 健全高优生产综合基地

充分发挥福建省沿江流域区位与资源优势,以县域为规划单元,重点组织并引导相关农业企业与专业合作社实施规模化开发,强化农业多功能性,建设乡村绿色产品与休闲康养基地。以乡镇为实施单元,因地制宜创立山顶种树护绿(水源涵养林、屏障防护林、生态公益林等)、山腰栽茶种果、山谷种草养畜、林下菌药套种、山脚立体种养等分区链接模式[23],构建乡镇流域农林牧菌复合型特色农业开发基地。优化布局并合理创立一批开发绿色优质产品的高效生态农业模式,重点建设一批以乡村为基本单元的区域特色产品综合生产示范基地,集成推广红壤丘陵区域绿色农业高效开发、农田套种经济绿肥与就地培育地力、乡村庭院生态经济综合开发、农业有机废弃物循环利用等绿色农业生产开发与高效经营体系,并以多种生产模式与多样绿色产品为核心,优化构建富有区域或者流域特色的高效生态农业经济产业园区,让生物多样性保护与农业绿色化开发在乡村产业振兴过程得以有机统一。

3 乡村宜业宜居融合体及对策

流域或者村落作为生态子系统,是多因素共存且又相互影响的系统工程。发展绿色产业与建设美丽乡村,是福建省山水林田湖草命运融合体建设的重要部分。乡村宜居宜业融合体与区域生态文明建设,要在农村经济发展与生态环境不断改善的基础上,实现生态经济平衡与乡村持续发展[24]。如图3 所示,乡村宜居宜业融合体与区域绿色建设的重点任务是: 通过流域保护与开发,协调人与自然、经济与生态、人与人之间关系,促进统筹协同与和谐共赢,主要包括: 优化乡村农业生产结构,美化宜居宜业生态环境,满足百姓优质产品供应,提高农民增收致富水平。统筹推进山水林田湖草绿色产业集群开发,以发展高效生态农业为重要措施,以生态化+产业化 “双化”有效融合为农村高质量发展载体,推动富有区域特色的高质量绿色发展与生产生活生态的融合体建设,不仅统筹人与自然的共生关系,更注重人与人之间的和谐关系,创立并营造人与自然和谐共生的乡村持续发展融合体,高起点规划与持续性实施,因势利导建设宜业宜居的绿色生产基地+优美自然景观+美丽和谐乡村的持续发展融合体。就此,要注重把握4 个技术实施对策。

图3 乡村新型融合体建设与区域绿色发展战略框架图Fig.3 Strategic framework of new rural integration and regional green development

3.1 形成新融合体建设合力

有效保护与合理利用山水林田湖草,是维护乡村稳定与促进绿色经济发展的必然要求,也是实现乡村振兴与共同富裕的重要基础。农民富裕生活与美丽乡村建设,需要实现兼顾环境保护与产业开发相统一的目标,以及统筹乡村产业经济与生态文明建设的要求。结合农业绿色发展实际与乡村振兴战略要求,注重因势利导发展现代高效生态农业,实现绿色产业智慧化、优质产品特色化、产品加工品牌化;强化质量兴农赋能,激发特色产业活力,提高生态产品价值。优化调整乡村产业结构和有效保护乡村环境,通过优先发展区域的科学规划制定,选择适宜的绿色生产模式,实现生态农业经济和宜居宜业乡村可持续发展。

3.2 夯实新融合体建设基础

因地制宜建设乡村山水林田湖草的区域绿色发展联合体,既能够协调自然环境保护与农村产业绿色振兴的互补关系,加快提升绿色低碳支撑能力;又能够满足农民追求的田园风光与现代设施相结合的递进要求,强化农业多样功能。加强应对全球气候变化的管理举措,以科技创新赋予乡村创业的新动能,严格保护各类典型农业生态系统,实施农林耦合、农牧循环、农菌配套、农旅结合、农科合作、农企携手等生态经济与循环农业生产模式,分区域、有计划、分年度实施生产结构优化与低碳农业转型,提升森林、农田、山地、湿地等农业生态系统的高优生产能力,构建具有福建区域特色的乡村新融合体框架,重点包括绿色屏障与合理林分结构、林下经济经营与多样功能开发、低碳农业模式与降耗减排增效、流域综合开发与田园生态经济、资源循环利用与减少环境污染、绿色家园建设与庭院经济开发、生态宜居乡村与文旅康悦结合等基础项目开发,助力乡村产业高质量发展与农民持续性增收致富。

3.3 打造宜业宜居美丽乡村

认真总结并推广福建省光泽县“无废城市与无废乡村建设”[25]与“农业废弃物高效循环利用”[26]典型经验,推进资源节约和环境友好型城乡建设,提高全民践行低碳的消费习惯与绿色生活方式的自觉性。加快构建城乡绿色低碳交通体系,大力推广乡村清洁能源、配套交通设施和节能环保型车辆应用,积极推进城乡充电桩等新能源配套设施的建设;加快形成乡村绿色生活方式,积极倡导乡村“135”低碳出行方式与生态廊道链接(1 公里步行,3 公里骑行,5公里乘车)。大力推广乡村绿色建筑,积极开展城乡立体绿化技术的研究与实践,全面强化乡村建筑运行能耗管理,优化创立美丽乡村与田园风光相映衬的生态经济复合体系,充分发挥城乡立体绿化与美丽宜人景观的生态经济效应。

3.4 创新合理开发管理机制

加快推进乡村绿色金融改革,以绿色金融改革试验区建设为载体,着力推动人与自然和谐共生乡村建设,围绕农业碳达峰与碳中和目标,深化“碳汇农业”试点,完善各类绿色开发项目(节能减排、低碳农业、绿色生态、环保农业等)担保机制,加大风险补偿力度,推广“碳汇贷”。积极对接国内碳交易所,主动融入全国碳交易市场。与海峡股权交易中心开展深度合作,对接并开展碳排放权、用能权、排污权交易。从严落实水资源保护与利用的“河长制”[27],全面实施山地生态屏障建设的“林长制”[28],优化创立推进高效生态农业发展的“片长制”新机制;因地制宜充分发挥武夷山国家公园优势与特色,在农业、林业、牧业、渔业、湿地等方面,加快研定 “基于自然的解决方案”并集成示范,实施国家储备林质量精准提升工程建设,有效强化沿江流域山水林田湖草保护修复,提升区域生态环境质量水平,保障乡村生态系统多样性和稳定性,着力增强碳汇储备能力[29],为福建省率先建设区域绿色低碳与农业碳中和典范区提供技术支撑。

4 乡村碳中和管理新机制与创业新体系及对策

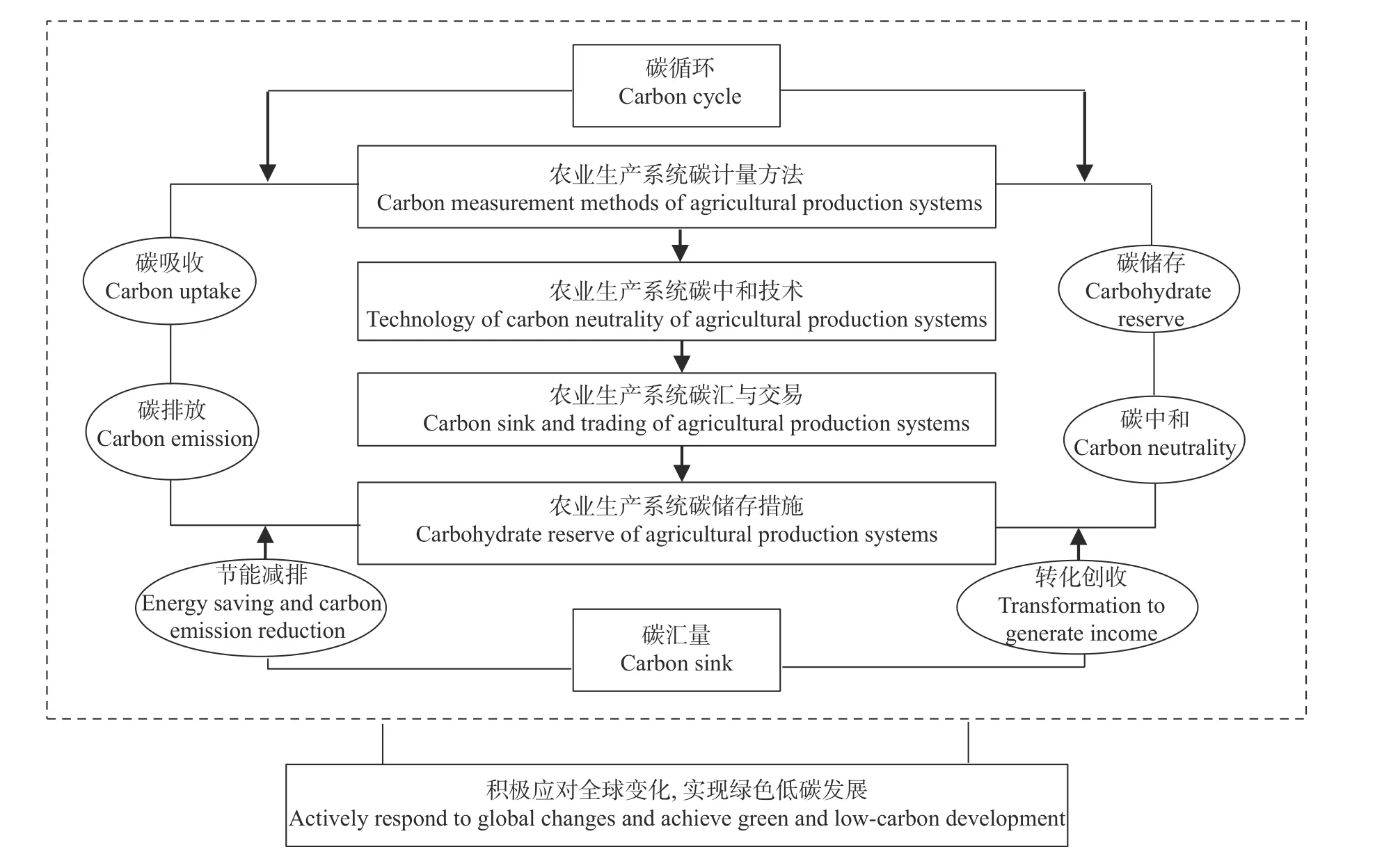

有序促进新时期高效生态农业振兴与持续发展,除了要保障粮食数量安全与食品质量安全之外,还要承担保障生态安全的重要任务,着力发展低碳绿色农业,促进农业固碳增汇,为实现“双碳”(碳达峰与碳中和)目标做出应有的贡献。就此,要因地制宜深入探索并创立福建乡村农业碳中和管理新机制与创业新体系(图4),注重探索农业生产系统碳计量方法与碳中和技术,深入研究农业生产系统碳贮存有效措施及其碳汇交易体系构建,阐明农业生产系统碳吸收-碳排放的平衡规律;分析碳贮存-碳中和的影响要素,积极应对全球气候变化,实现绿色低碳发展,着力把握3 项技术实施对策。

图4 乡村碳中和管理新机制与创业新体系框架图Fig.4 Framework of new rural carbon neutral management mechanism and new entrepreneurship system

4.1 创立农业低碳管理机制

农业既是排放碳源之一,同时又有巨大碳汇潜力。要着力把控好农业“双重身份”的正向转化,既要有效减少农业碳排放,又要充分挖掘农业碳汇潜力[30],这正是农业绿色发展过程亟待解决的重要问题,也是高效生态农业实践切入点之一。为此,要按照乡村振兴战略要求与农业绿色发展趋势,科学制定筛选农业“双碳”目标的专项规划。农业活动的碳排放重点防控是加强4 个方面的管理: 即农业物资循环利用与土壤碳库,动物肠道发酵排放与农牧结合,稻田甲烷和畜禽粪便污染防控等。有数据显示,2016年福建省农业活动碳排放以农用物资投入与农地利用、水稻种植过程甲烷排放占据主导地位,占比超过40%;其次是畜禽肠道发酵、畜禽粪便管控、农业废弃物质、循环利用效率等其他环节,其占比分别在10%~13%不等[31],故要创立管理新机制。

4.2 推进农业碳中和进程

近20 年来,福建省农业活动碳排放,虽然整体呈下降趋势,但随着农业现代化进程的加快,实现福建农业“双碳”目标仍面临巨大挑战[31]。要在保障粮食安全前提下,精准预测全省农业碳排放的趋势,适应农业现代化发展趋势,评估固碳减排的潜力和防控成本。着眼于流域、林地、坡地(茶园+果园)、农田、畜牧、水产、庭院、乡村等不同环节,充分挖掘农业系统固碳减排的潜力,制定农业“双碳”的专项行动与技术方案。针对技术实施对策而言,注重6 大环节: 一是合理制定流域保护开发计划。福建是多山的省份,诸多流域地形地貌复杂,需因地制宜制定有效保护与合理开发计划,构建以森林为主体的绿色屏障体系,以福建省“五江一溪”为重点,在两岸纵深地域构建高效生态农业经济带,实施绿色农业高质量开发。二是因地制宜优化调整林分结构。福建省森林覆盖率连续43 年位居全国前列,目前达66.8%[32],但要在优化林分结构上下功夫,拓展阔叶林比例,优化乔-灌-草立体覆盖系统,同时实施林下经济的多样化开发,突破生态林比例大、经济效益低的制约,实现生态效益与经济效益统筹兼顾,实现“双赢”发展。三是应用合理农业管理措施。主要包括少免耕、作物秸秆、生物质炭或碳基高效有机肥还田、茶园与果园生草覆盖、减少土壤侵蚀等技术实施,防控水土流失,保育耕地土壤质量,提高农田肥力质量与土壤固碳能力[33]。四是优化乡村健康养殖结构。大力推广生态健康养殖技术与种养结合模式,不断改进畜禽粪便等废弃物资源化循环利用技术并提升有效还田率;立足于福建省3000 km 海岸线,因势利导构建海上低碳养殖体系,着力发展滩涂碳汇渔业;以循环水设施养殖为主导,着力发展环保型高效水产养殖业。五是合理发展农村生物质能。乡村振兴为主要机遇,建设多样化庭院经济型绿色家园;以乡村治理为载体,优化发展乡村绿色能源,有效利用作物秸秆气化、粪便开发沼气、农村垃圾发电等形式,合理开发生物质能源,替代农业生产的部分能源消耗,为生态宜居与便捷生活乡村体系建设打造厚实基础。六是因地制宜发展低碳农业。在满足城乡居民多样化需求与市场供应的同时,拓展农业生态系统从“源” 向“汇”转变的途径。分门别类并高起点制定科技创新引领低碳农业专项发展计划,统筹推进长期规划与年度计划及其技术方案实施。从政策引导、依法管理,技术研发、协同攻关,示范引领、集成推广,国际合作、培养人才等方面统筹发力,助力福建省农业“双碳”目标实现与持续行动,为应对全球气候变化做出农村与农业的贡献。

4.3 集成创新固碳减排技术

强化科技创新引领,建立农业“双碳”目标的科技创新平台,完善农业碳计量监测体系,提出相应的标准化技术与智能化管理方案,深化乡村碳达峰与农业碳中和理论、技术、机制、政策等方面的探索,构建农业“双碳”技术创新体系与集成推广体系。深入乡村调研并提出政策建议,以加快农业“双碳”的法律法规、管理策略、技术标准、生产规范的研定。建议多元投入并设立福建省专项资金,全面支持农业减排固碳关键技术的协同创新与集成推广,重点加强作物高产优质品种选育(高光效型作物、高产能源植物)、农业土壤固碳储存技术、高效生态农业智能管理、畜禽集约化与健康养殖、设施农业碳中和生产模式、废弃物资源化循环利用等绿色低碳技术攻关及其相关装备的研发与推广应用等6 个方面科技创新与协同攻关,进而集成构建具有福建特色的农业减排固碳技术体系。优化选择并统筹安排高效生态农业示范县市、绿色低碳农业示范乡镇、绿色高优种养家庭农场、新型创业工程示范企业4 级示范点建设,因地制宜构建农业碳中和新体系,创立农业碳中和示范企业、示范农场、示范乡镇、示范市县,在全国率先集成创立农业碳中和典范区,为绿色低碳农业发展与新创业基地建设提供强有力的科技支撑,让绿色低碳农业与高效生态农业为实现区域“双碳”目标助一臂之力。

农业农村“双碳”是一场涉及思维方式、价值观念、生产方式、生活方式的革命性变革,福建作为国家生态文明试验区,要在乡村产业发展上严格要求、在污染治理上加大力度、在生态建设上拔高标杆[34],特别是要以开展全省低碳乡村、低碳农业、低碳园区、低碳社区试点为抓手,支持试点乡村率先推出一批创新举措和制度成果,为持续推动农村与农业碳中和提供更多的“福建经验” “福建模式”。就乡村碳中和而言,要着重做好做强“绿色”文章,加快推进产业转型升级;要注重充分发挥“中和”潜力,加快推进乡村和谐共生发展。积极适应后疫情时代群众消费观念转变的新形势,瞄准绿色、生态、低碳的发展方向,立足资源多样性优势,大力发展绿色种植、优质食品、高效加工、林竹产业、健康养殖、碳汇渔业、乡村旅游、健康养生、数字信息等与绿水青山相得益彰的高效生态农业,加快把区位优势、生态优势、资源优势有效转化为经济优势、产业优势、增收优势,推动传统产业“生态化”转型升级、绿色生态“产业化”集成开发,持续做大乡村碳汇产业的增量,为经济社会高质量发展超越贡献力量。

5 结语

着力开创富有区域特色的农业转型升级与乡村产业振兴之路,其重要目的就是立足我国国情,立足人多地少的资源禀赋、农耕文明的历史底蕴、人与自然和谐共生的时代要求,探索并完善农业产业化+生态化“双化”开发与经济效益+生态效益“双赢”目标有效融合的新模式,持续推进绿水青山向金山银山有效转化,着力优化构建厚实的载体与便捷的通道。福建省应坚持发挥多样功能,促进流域高效融合发展;坚持双赢发展目标,建设沿江区域生态廊道;坚持技术集成创新,创立山田复合开发模式;坚持农业绿色发展,健全高优生产综合基地,打造乡村产业生态化与生态产业化融合发展的新集群。坚持绿色发展理念,形成融合体建设合力;坚持高优农业发展,夯实新融合体建设基础;坚持生态优先原则,打造宜业宜居美丽乡村,坚持管理机制创新,在保护中实施合理开发,因地制宜营造人与自然和谐共生的乡村宜业宜居融合体。坚持农业减排固碳,创立农业低碳管理机制;坚持顶层设计规划,推进农业碳中和的进程;坚持科技创新引领,集成创新固碳减排技术,深入探索并创立福建乡村碳中和管理新机制与创业新体系。力求实现高质量发展,助力农业强国建设目标。