楚卜筮祭祷活动发展变化探究

——兼及对秦汉祭祀活动的影响

2023-08-23贾海燕王秦江

贾海燕 王秦江

《汉书·地理志》描述楚国风俗“信巫鬼,重淫祀”(1)。王逸在《楚辞章句》中也说:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。”(2)在楚国,自其立国以来一直盛行的卜筮祭祷活动正是楚人“信鬼而好祠”的重要体现。楚国从西周始封于荆山的“子男”小国成长为“春秋五霸”“战国七雄”之一的东周大国的进程中,为适应自身疆域扩大带来的日益复杂的社会环境,其政治、经济、文化等方面都在不断地进行自我调试和革新,宗教领域的卜筮祭祷亦不例外。

一、对周朝祭祀礼仪制度的继承与创新

周王朝和楚王室对卜筮祭祷都极为重视。祭祀是周王室最重要的礼制。《周礼·春官·大卜》曰:“国大迁、大师,则贞龟。”《礼记·祭统》载:“凡治人之道,莫急于礼;礼有五经,莫重于祭。”楚国建立之初,对卜筮祭祷活动也极为重视。熊绎被封于楚蛮之地,清华简《楚居》对其祭祀活动即有记载:

至酓绎与屈 ,使鄀嗌卜徙于夷屯,为楩室,室既成,无以纳之,乃窃鄀人之犝以祭。(3)

楚人获得在周王朝的合法身份后,在熊绎的带领下从“京宗”迁到“夷屯”,并于迁徙前特地进行占卜。“周朝太王迁岐、武王迁镐、成王宅洛邑均实行过占卜。”(4)“卜徙”都邑是周人的传统。因楚人在江汉地区的合法地位是周王室赐予的,故其祭祀礼仪需要唯周礼是从。此外,楚国迁都“夷屯”后,还偷窃了鄀国的小牛进行祭祀。可以说,“卜徙”是楚人对周人宗教礼制膜拜的流露,也是对周礼亦步亦趋的学习,更是遵循周礼的表现。

“敬宗庙、尊社稷”是我国古代社会一项最根本的礼仪制度,东周时期的楚王室重视祭祀、对神灵虔诚,甚至将国家法令视为敬重祖先和鬼神的工具。据《韩非子·外储说右上》载太子因触犯“茅门之法”而受到廷理处罚,太子事后请求楚庄王处死廷理,却遭到庄王训斥:“法者所以敬宗庙,尊社稷。故能立法从令,尊敬社稷者,社稷之臣也,焉可诛也!”(5)楚庄王认为“敬宗庙、尊社稷”是法令设立的重要目的,祖先和鬼神的权威不容侵犯。此外,楚平王即位之初,因未祭祀鬼神,不准令尹子旗伐吴;楚怀王客死秦国,楚顷襄王“国举焉,负三王之庙而辟于陈、蔡之间。”(6)以上诸例均说明楚国对宗庙祭祀的重视。

宗庙是进行卜筮祭祷活动的重要场所之一,承担着决断国家大事的使命。楚共王为确定继承人,在遍祭群望后向神灵祈祷,并“与巴姬密埋璧于大室之庭,使五人齐,而长入拜”(7)。这里的“大室”杜预注指祖庙。王位继承人的选择是关系国运的大事,楚共王希望王位继承人可以得到神灵庇佑,故而让五个儿子轮流拜祭,并根据跪拜压“璧”的部位来决定“主社稷者”。楚公子围去郑国迎亲,离开楚国前“布几筵,告于庄、共之庙”(8),即前往宗庙祭祀祖先神灵,告知自己的婚姻大事,以求得先祖福佑。

军事统帅等重要官职的任命难以决断时,卜筮祭祷活动必会参与其中。哀公十七年,楚惠王为报前一年陈国进犯之仇,计划夺取陈国的粮食,在行动前对统帅的任命进行了占卜:“王卜之,武城尹吉。使帅师取陈麦。陈人御之,败,遂围陈。秋七月己卯,楚公孙朝帅师灭陈。”(9)然在占卜之前,大师子谷与叶公诸梁二人,对此次行动统帅的任命进行了争辩,楚惠王对于究竟任命谁为统帅也心存疑虑,于是采用占卜进行定夺,任命武城尹公孙朝为统帅。

楚惠王卜帅,是国家对重要官员的公开任命,楚王通过卜问来解决任命难题,但更重要的是要取信于神而信服于民。《礼记·曲礼上》:“卜筮者,先圣王之所以使民信时日,敬鬼神,畏法令也。所以使民决嫌疑,定犹与也。”(10)《论衡·辨祟》:“圣人举事,先定于义,义已定立,决以卜筮,示不专己,明与鬼神同意共指,欲令众下信用不疑。”(11)楚惠王即是要让民众知道自己对官员的任命与“鬼神同意共指”,如此方能取信于民,获得民众支持。

楚国王室的祭祀制度和周礼一样等级分明。《国语·楚语下》记观射父谈论先王祭祀时云:“天子举以大牢,祀以会。诸侯举以特牛,祀以太牢。卿举以少牢,祀以特牛。大夫举以特牲,祀以少牢。士食鱼炙,祀以特牲。庶人食菜,祀以鱼。”(12)不同身份的人拥有不同的祭祀之礼。如果民众可以做到“上下有序,则民不慢。”(13)观射父是楚国卜尹,他对祭祀的认识在楚国具有权威性,可代表楚国的官方看法。

上述所见楚国王室的卜筮祭祷活动基本遵循周礼。然在春秋战国之世,西周的礼乐文化开始衍伸、转化为侯国文化,同时东周王室文化迁移、融合并促进了楚文化的发展。(14)此时,楚国王室的卜筮祭祷活动中也产生了与周朝礼制不合的因素,表现在对占卜的信服和祭祀神灵体系的变化等方面。

占卜是在人力无法预知未来的情况下求助上天。但在东周“礼崩乐坏”的背景下,随着时间的推移,楚王室占卜的工具之用愈加凸显。《左传》桓公十一年载:

楚屈瑕将盟贰、轸。郧人军于蒲骚,将与随、绞、州、蓼伐楚师。莫敖患之。斗廉曰:“郧人军其郊,必不诫。且日虞四邑之至也。君次于郊郢,以御四邑,我以锐师宵加于郧,郧有虞心而恃其城,莫有斗志。若败郧师,四邑必离。”……莫敖曰:“卜之?”对曰:“卜以决疑。不疑,何卜?”遂败郧师于蒲骚,卒盟而还。(15)

在蒲骚之战中,屈瑕因担心战事而建议占卜,但斗廉成竹在胸,对参战双方的形势进行冷静分析后,认为战况明了没有疑惑,用不着占卜,最终在没有使用龟卜的情况下取得此次战争的胜利。昭公十七年,长岸之战爆发在即,作为令尹的阳匄“卜战”,显示结果为“不吉”,但司马子鱼对占卜结果表示不满:“我得上流,何故不吉?”(16)他认为占卜结果与实际情况不符,并借口由令尹占卜不合楚国传统,要求循司马进行龟卜的传统再次卜问鬼神,再次卜问结果吉利,方才发动了战争。哀公十七年,楚惠王对令尹的任命进行了卜问:“王与叶公枚卜子良以为令尹。沈尹朱曰:‘吉,过于其志。’叶公曰:‘王子而相国,过将何为!’他日,改卜子国而使为令尹。”(17)这次也没有直接采纳占卜结果,而是在占卜后根据实际情况,“改卜”任命新的令尹。总之,占卜的实际功效正在悄然发生变化,它的工具之用也逐渐显现。

此外,“卜以决疑”自身存在矛盾的情况下,楚王室无法遵循周礼去实践“决疑”的目的,只能依据占卜者的意愿进行判定。城父之战时楚昭王驻扎城父,准备援助陈国,但“卜战,不吉;卜退,不吉。王曰:‘然则死也。再拜楚师,不如死;弃盟、逃仇,亦不如死。死一也,其死仇乎!’……将战,王有疾。庚寅,昭王攻大冥,卒于城父。”(18)楚昭王在吴国讨伐陈国之际发兵救陈,并驻扎在城父对战事进行卜问,结果显示无论“卜战”还是“卜退”均为不吉。在进退维谷之际,楚昭王选择了“其死仇乎”,将个人性命置之度外,誓与吴国决一死战。

至迟在楚灵王时,楚卜筮祭祷活动已对周人的至上神“天”产生了怀疑。由弑杀侄子郏敖获得王位的楚灵王,其为公子弃疾时即有僭越礼制的行为,如曾对自己能否继任楚王进行过卜问。“灵王卜曰:‘余尚得天下!’不吉。投龟,诟天而呼曰:‘是区区者而不余畀,余必自取之。’”(19)楚灵王的“投龟诟天”,虽说是他狂妄轻浮、不尊重神灵的表现,但从后来战国楚墓广泛将“太一”尊为至上神的事实来看,灵王时期的楚人或许已开始怀疑周人信奉的“天”是否为真正的至上神。换言之,“太一”为至上神的观念或已在春秋楚地萌芽,楚灵王的“投龟诟天”应该是这种思想的直接流露。楚灵王之时,对“太一”的祭祀或许已在“村野”流行,但宫廷尚未采纳。周人信仰的权威已受到挑战,楚人的信仰正发生着新的变化。

灵王之时,楚国祭祀对突破周礼束缚的尝试是多方位的。昭公十一年楚灭蔡后,楚灵王准备杀掉蔡国隐太子来祭祀冈山之神,但“古者六畜不相为用,小事不用大牲,而况敢用人乎?祭祀以为人也。民,神之主也。用人,其谁饗之?”(20)楚灵王的祭祀要求是与周礼相违背的。这一行为虽是楚灵王的主观意愿导致,但这一事件以王的形式出现则不仅仅是个人范畴了。

综上所述,楚王室对周卜筮祭祷活动的继承大致可以分为两个阶段。春秋中期之前,楚王室的卜筮祭祷活动基本遵照周礼而为;春秋中后期,在“礼崩乐坏”的大环境下,楚国的卜筮祭祷活动已经有摆脱周礼束缚的倾向,甚至周人信奉的“天”为至上神的观念,在楚地也受到了挑战。

二、对域内卜筮祭祷活动的融合与整饬

楚国对境内卜筮祭祷活动的整合,应始于楚人南迁楚地。这一时期的楚国拥有双重族源,其统治阶级的上层是来自中原的季连部族,下层民众的主体是江汉地区的土著三苗遗部,故楚国可以认为是以三苗地域和三苗遗族为基础建立起来的国家。(21)三苗人创造的石家河文化出土了玉团凤、孙家岗玉凤等凤凰形象,而凤凰起源的精神土壤是巫术与宗教,(22)因此三苗文化中应有卜筮祭祷活动存在。三苗是今天苗族的远祖,苗族民俗“信鬼成俗”,他们所崇信的鬼神种类颇多,“三十六神,七十二鬼”都“实尚不止”。(23)中原文化与三苗文化渐趋熔于一炉,逐渐形成独具特色的楚国文化,才有了后来《史记·楚世家》记载的“熊渠甚得江汉间民和”、熊渠与熊通自称“我蛮夷也”的可能,以至范文澜先生在《中国通史》中更直接称楚国是“蛮族的楚国”。(24)

楚国不断征战,国土面积逐渐扩大,从西周小国成长为东周大国,人口构成的大规模变动也给楚国的卜筮祭祷体系带来新的因素。为此,楚国“兼人之国,修其国廓,处其廊庙,听其钟鼓”。(25)在实现版图扩张的同时,融多地卜筮祭祷因素于一体,逐渐构建新的国家信仰体系,以利于政令的下达,巩固和稳定政权。

僖公二十六年,夔子因不祭祀楚先祖祝融和鬻熊而受到楚人责备,夔子解释“我先王熊挚有疾,鬼神弗赦,而自窜于夔,吾是以失楚,又何祀焉?”(26)夔是楚的别封之国,理应祭祀楚先祖祝融和鬻熊,但夔子或因先王熊挚疾病而亡、卜筮祭祷也未得到祖先神灵的庇佑,故不再对楚先祖进行祭祀。楚以此为由灭夔,夔自此统一于楚国地域,夔地卜筮祭祷也融于楚俗,楚国政令方得以在该地强有力地实施。

楚灵王爱好巫歌巫舞,“把村野的巫音引进宫廷”,实现了对楚国宫廷乐舞的一次改革。(27)桓谭《新论·言体》载,吴国进攻楚国,楚灵王“骄逸轻下,简贤务鬼,信巫祝之道。斋戒洁鲜,以祀上帝、礼群神,躬执羽绂,起舞坛前。……鼓舞自若”(28)。楚灵王沉迷于巫歌巫舞,而祭祀多与巫歌巫舞相伴。周公曾制礼作乐,将虽有久远历史却未有定型规范的原始歌舞,通过以祭礼为中心,结合日常生活习俗,蔓延发展,最终形成井然有序的非成文的法规准则。(29)楚王的喜好是国家民众审美取向的风向标。楚灵王对巫音的偏好源于“村野”,将“村野”的卜筮祭祷活动引入王室,进而反作用于整个楚国的卜筮祭祷活动。灵王对巫歌巫舞的改革即是对楚国卜筮祭祷活动的整合,但他的行为还停留在个人意志层面,并没有采取强制措施以法令形式固定下来。

楚国卜筮祭祷活动的整饬到楚悼王时期得到更大的重视,或已以法令形式固定下来。楚国地广人稀导致各地风俗差异巨大,对此,吴起采取了“一楚国之俗”(30)等措施。“一楚国之俗”即以国家法令的形式对楚国风俗进行整合,这里的风俗当包括卜筮祭祷等宗教活动,楚国国土范围内神灵的整饬亦包含在内。

现在虽不甚清楚“一楚国之俗”对当时楚国卜筮祭祷起到多大的整饬效果,但考察战国楚墓出土卜筮祭祷简,应可略知一二。江陵天星观1 号墓、江陵包山2 号墓、江陵望山1 号墓、新蔡葛陵1 号墓都出土有卜筮祭祷简,其下葬年代均晚于公元前381 年,即下葬于吴起变法之后;其中墓主族源既有楚同姓贵族也有楚异姓贵族,官职既有封君也有下大夫,可较大面积的涵盖楚国中上层社会;墓葬既有位于楚国腹地江陵——楚郢都纪南城所在地,也有位于楚国边缘的淮河流域,涉及地域范围也较为广泛。对这些不同特性的卜筮祭祷活动进行研究,应有助于对“一楚国之俗”成效的理解。现将天星观、包山、望山、葛陵几处墓葬墓主情况列表如下(见表1):

表 1 出土卜筮祭祷简墓葬墓主情况(31)

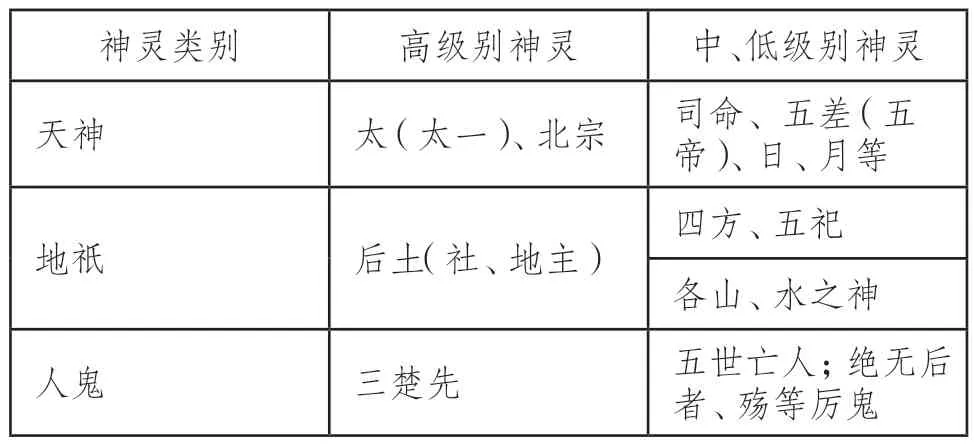

据卜筮祭祷简,楚人信仰的神灵体系可大致做如下分类(见表2):

表 2 卜筮祭祷简所见神灵体系

据表2 可知,吴起变法后战国楚墓祭祷的神灵虽呈现出多样化的特点,但整体仍由天神、地祇、人鬼组成,且主要神灵具有一致性。如天神主要为太一、司命,地神主要为后土(或地主、社),人鬼主要为祖先神“三楚先”(祝融、老童、鬻熊),低级别神灵祭祷则因墓主和地区的不同而有一定的差异,如各种山水之神,三、五代的近亲等。可见,吴起变法之后,楚地祭祀的神灵无论从地域还是从社会阶层来看,其宗教信仰体系已有了一定的规范和规模。

战国时期楚国祭祀的神灵,较春秋时期已有明显的变化。楚灵王之时,周人“天”“帝”为至上神的观念虽开始受到怀疑,但仍是名义上的至上神。据战国中晚期的卜筮祭祷简反映,楚人祭祷的至上神已为“太一”。“太一”的位次最前,祭品最为贵重,普遍用玉,可见至迟在战国中后期,“太一”至上神的地位在广阔的楚地已被确立。屈原所做《九歌》中首篇即为《东皇太一》,宋玉《高唐赋》也载“进纯牺,祷琁室,醮诸神,礼太一”,荆门出土的“太一避兵”图等材料,都说明了这一点。秦汉时期,直至武帝时才正式确认“太一”为最高天帝,这种观念离不开楚地信仰的影响。(32)

“帝”“天”在战国楚墓卜筮祭祷简中,仅各出现一次。“帝”见于天星观简163:“五差各一牂”“五差”或即“五佐”,也即五帝,为太一佐,(33)说明殷人的至上神“帝”在楚地已经丧失了至上神的地位。楚人信仰五帝也见于《楚辞·惜诵》“令五帝以折中兮,戒六神与向服”,显然也不是至上神。《史记·封禅书》载亳人谬忌向汉武帝奏言:“天神贵者太一,太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一东南郊,用太牢,七日,为坛开八通之鬼道。”汉武帝采纳谬忌的建议,将太一确立为国家郊祀的主神。这里指出“古者”即有祭“太一”之俗,且“太一佐为五帝”,在楚简中均得到了印证。“天”见于葛陵简114:“……于天,弃之若……”(34)此处的“天”也难以看出有至上神的地位。葛陵简出土于河南新蔡,属陈国故地,受中原文化影响较深,但对“太一”多有祭祷,与江陵的祭祀没有太大差异,这正是“一楚国之俗”政令得到贯彻的表现。值得注意的是,葛陵简中还有“北宗”的出现,它与“太一”的地位等同,或为“太一”的别称。(35)当然,葛陵简也常有其他卜筮祭祷简未出现过的神灵,如“陈宗”等。“陈宗”,指陈的宗庙鬼神,平夜君成之所以对其进行祭祷,盖因这里原为陈国疆域。《礼记·王制》:“天子诸侯祭因国之在其地而无主后者。”(36)楚灭陈后,对陈国祖先的鬼神进行了祭祷。见于葛陵简中的“荆”“夏”之类的人鬼亦同此理,可见“一楚国之俗”有其宽容的一面。

简言之,经吴起变法后的楚国卜筮祭祷活动,在神灵体系中基本实现了至上神和天、地、人主要神灵的统一,但由于楚国疆域辽阔,各地的祭祷特色仍然存在,如“陈宗”“荆”等即为葛陵简所独有,又如“大水”在江陵地区楚墓中出现较多而在葛陵楚墓中出现较少,还如“北”的信仰在葛陵楚墓中出现较多而在江陵楚墓中出现较少,这正是楚国宗教既“集中”又“民主”的体现。

总之,楚国地域内的卜筮祭祷活动一直在经历整合。西周时期楚国初立,其上层与下层间存在截然不同信仰的楚公族与三苗遗部,经熊渠等楚先君的努力,实现了二者间卜筮祭祷活动的融合。春秋中晚期,楚灵王按个人喜好将“村野”的巫音引进宫廷,绝不是楚国各地域卜筮祭祷活动相互融合的孤例。战国中晚期,楚悼王任用吴起变法“一楚国之俗”,以法令的形式对楚国卜筮祭祷活动进行统一,但在楚国征服地区依然有属于自己的特色。而“太一”“后土”“三楚先”等为主要框架的神灵体系的形成,说明楚国对境内卜筮祭祷活动的整饬起到了重要作用。

三、与楚境外卜筮祭祷活动的交流与碰撞

受周文化的影响,祭祀在楚国被看作至为重要的大事,与此同时,楚国的祭祀文化也影响着周王室的祭祀活动。刚获得周王室认可的楚国,在楚先君熊绎的带领下,对周履行朝贡的义务,供纳“桃弧棘矢”与“苞茅”给周王室。“桃弧棘矢”是禳灾驱邪的祭祀工具,“苞茅”也是为了祭神之用。熊绎还亲自参与周的卜筮祭祷活动。约公元前十一世纪末,周成王平定“武庚之乱”后召开了岐阳之会,熊绎虽没有资格参与正式盟会,但负责“置苞茅,设望表,与鲜牟守燎”(37)等卜筮祭祷活动。凡此种种表明,“熊绎这位楚国的始封之君虽号为子男,而实为大酋兼大巫。”(38)这一系列的卜筮祭祷活动均与周王朝紧密相关,应该是当时各诸侯国所共知的,况岐阳之会一事出于晋国大夫羊舌肸之口,楚国的第一“国际”印象或定格于此——司职卜筮祭祷,楚王为大巫。但到僖公四年,齐桓公欲伐楚国,借口之一是楚国三年没有进贡苞茅。对于齐桓公的这一责问,楚成王并未否认。从顺从于周的守燎祭天,到光明正大地承认没有贡纳苞茅,在卜筮祭祷方面,楚不再惟周命是从。这时的楚卜筮祭祷虽总体尊周礼而为,但已完全独立,与当时的周王室毫无瓜葛了。

楚国不断征战,地域范围不断扩大,卜筮祭祷活动的地域边际一次次地向外扩张,周礼也一次次被突破。宣公十二年,楚国取得晋楚邲之战的胜利后,潘党提出要在当时的驻扎地——衡雍(位于郑国境内)建造“京观”以炫耀武功,楚庄王对这一要求予以否定,但“祀于河,作先君宫”,即祭祀河神和修筑楚国先君的宗庙。卜筮祭祷活动在战胜之地举行,可见楚庄王时期的卜筮祭祷范围已远远超出了楚国国境而扩展到黄河流域。换言之,在对外征服战争中日益强大的楚国,已日渐抛弃“三代命祀,祭不过望”(39)的传统。公元前256 年,楚考烈王灭掉鲁国后举行的泰山之祭亦是同理。

并非所有的楚王在碰到“国际”问题时都会采取淫祀的手段来满足自己的意愿,相反,在楚国国运不顺时的楚王会采取相对保守的态度处理卜筮祭祷之事。哀公六年出现“有云如众赤鸟,夹日以飞三日”的不祥之兆,周大史提出可通过“禜”的祭祀方式将降于楚昭王的不祥转移给令尹、司马,遭到昭王反对。后昭王患病再次占卜,占卜结果表明是黄河之神作祟,但昭王仍然坚持祭祀不应超出国土范围,认为只有江、汉、沮、漳才属于楚国的地望,是楚国应该祭祀的四渎,故而不去攻解、祭祷黄河之神,即使举行郊祭也不同意。

江、汉、沮、漳是“三代命祀”范围内楚国应祭拜的河神,然在秦统一六国之后,南方楚地的江、汉(沔)等被列入秦人祭祀的范畴,长江的祭祀频率也由一岁三祠升为一岁四祠。秦始皇二十八年首次巡狩,在返回途中“浮江,至湘山祠”(40)。湘山祠在楚国故地,属楚国卜筮祭祷的活动场所,《九歌》中即有《湘君》《湘夫人》篇,秦始皇却在此“逢大风,几不得渡。”秦始皇或许感到自己未得到楚地神祇的认可,故“大怒,使刑徒三千人皆伐湘山树,赭其山。”他的这种行为显然是政治作秀,其意在于威慑楚人。因为合法性是人们内心合法信仰的直接结果和表现形式,也就是说,合法性问题实际上可以转化为合法性信仰的问题。(41)国家祭祀正是合法性信仰的外化形式。秦始皇与楚地之间并没有就神祇信仰达成一致,也即秦始皇政权的合法性并未得到楚国民众的真正认可。秦始皇的行为是以宗教神界的征服表达对人界的征服,从而显示自身的权威性与合法性,这才是他恼怒而施暴的目的。这也是楚对秦宗教影响的继续。

楚人认为,国家利益大于个人利益,这一观念也体现在卜筮祭祷中。定公五年,子期想要用焚烧之法对付驻扎在麇地的吴国军队,但前年和吴国交战死于该地的楚国战士尸骸将会被一并烧掉。对此,子期表示“国亡矣,死者若有知也,可以歆旧祀?岂惮焚之?”(42)依子期所言,若楚国灭亡,将没有人祭祀这些阵亡将士,但国家复兴,这些将士作为烈士依然能享有以往的祭祀。只要能享受祭祀,亡灵们是不会害怕被焚烧的。在国家危亡之际,神灵不再为尊,生者的意志占领了制高点:战士的尸骨是否得以归葬、是否留存等这些与个人荣辱相关的事情,都必须让步。最终楚人采用火攻之法打败了吴国军队。正是对吴战争中展现出的这种以国家利益为重的情怀,成为楚国在战争中获胜的重要筹码。

战国时期,楚国也有巫者前往其他国家举行卜筮祭祷活动。在天星观楚简中多有“游巫”一词出现,这类楚巫没有固定住所,游走于大众之间,但他们的活动已经突破楚国地域限制,像《晏子春秋》所载楚巫微即属于这一类。楚巫微一则通过裔款的介绍认识了齐景公,二则通过巧妙言辞博得了齐景公的认可,以至于齐景公对他“再拜稽首”无比恭敬。这类“游巫”或与后世的江湖术士无本质区别,他们游走四方,骗人钱财,使得卜筮祭祷活动的虔诚和职业态度大打折扣。(43)

值得注意的是,楚国的卜筮祭祷活动或也影响至滇池地区。“庄入滇”一事值得注意。楚威王时期,庄率领士卒进入滇池地区,据《史记·西南夷列传》载其“以兵威定属楚”(44),云南由此纳入楚国版图。像晋宁石寨山遗址出土有一件青铜贮贝器,它的器盖上有杀人祭祀模型,模型显示,人们已经将于作为乐器,但考古发掘显示,于多出土于楚境巴地,(45)这可作为楚国卜筮祭祷活动在滇池地区影响的佐证。

《九歌》或许是屈原对当时中国境内不同族属祭歌颂诗的合编,江林昌先生认为,《九歌》中的神灵融合了虞族《韶》乐、夏族《九(虬)歌》、中原各族大小《司命》,以及楚族《山鬼》《湘君》《湘夫人》《国殇》在内的时代不同、地域不同、内容不同的祭祀颂诗。(46)这一观点难考正误,但江先生的观点也有相当的启发意义:《九歌》中神灵的民族信仰归属问题仍是一个值得深入讨论的课题。《九歌》所述的主要神灵与包山、望山、天星观、葛陵等楚墓卜筮祭祷简记载的主要神灵多有不同,如《九歌》称“太一”为“东皇太一”,《九歌》中未见楚卜筮祭祷简中重要神灵“大水”“二天子”,而楚卜筮祭祷简也没有《九歌》中的湘君、湘夫人等神灵,这些不同或许正体现了楚国各地域神灵信仰的多元以及文化交流的频繁。屈原为楚国大巫,掌管国家的卜筮祭祷活动,曾出使齐国等诸侯国,他将楚国的一些祭歌与其他诸侯国祭歌的元素融于一体并创作形成新的祭歌体系,也未可知。在如今黔东南地区,苗族歌唱家阿幼朵的成名曲之一《太阳鼓》中描述的场景,与《九歌》中首篇《东皇太一》描述的场景极为类似。(47)在漫长的历史岁月里,苗歌是源于《九歌》还是源自久远的三苗部落,实难定论,如张一兵先生认为“太一神”的信仰源于楚地,(48)而江林昌先生认为《东皇太一》是《九歌》中保存最早的原始宗教祭歌,其最初内核属于海岱地区的东夷集团(49)等等。但可以肯定的是,“太一”的信仰绝不是出现在周室,也不会产生在楚灵王之前的楚王室。不管“太一”神的信仰源于何地,战国晚期其他国家也信奉“太一”神,《韩非子·饰邪》:“初时者魏数年东向攻尽陶、卫,数年西向以失其国,此非丰隆、五行、太一、摄提……数年在西也。”秦骃玉版铭文中有“大壹”出现,“如隶定无误,‘大壹’应即泰一、太一。”(50)由此可见在神灵信仰体系方面,楚国与其他国家间的交流一定是存在的,然在先秦,将“太一”作为至上神并将“天”“帝”视为辅佐的或仅楚国一域。

虽然传世与出土材料有限,但我们亦从中得以窥视楚国与境外卜筮祭祷活动间交流与碰撞的概况。楚国卜筮祭祷活动从楚立国之始就对周王朝产生影响,楚国突破周礼限制,在战胜之地或新征服地区开设宗庙,进行祭祀以夸耀战功、祈求先王庇护。跨出楚国国门的游巫们以及像庄之类的开拓者,更将楚国的卜筮祭祷活动带向其他地域。

四、余论

楚卜筮祭祷活动总体是适时而为,一些新的宗教信仰也应运而生,这为楚国疆域不断扩大后的政治建设提供了强有力的支撑。楚王攻伐不祭祀楚祖先的同宗邻国,在新征服的地区开设宗庙告慰先灵和祭祀地方神;吴起“一楚国之俗”,以法令的形式统一楚国的卜筮祭祷活动,仅对神灵信仰的总体框架进行了规范,对中小神灵的信仰却没有太多的限制;楚灵王“投龟诟天”,对周人信奉的至上神提出质疑,并按“村野”喜好将楚国其他地域的卜筮祭祷活动融入宫廷;跨出国门的游巫们以及像庄之类的开拓者,将楚国卜筮祭祷活动或好或坏地辐射到其他地域;伴随不断丰富的楚国卜筮祭祷活动应运而生的“太一”,也逐渐发展成信仰范围远大于楚地疆域的至上神。这些变化和影响虽在不同时空发生,但“一楚国之俗”的融合力量却在很大程度上随着时间的推移,对秦汉王朝产生了影响。

秦始皇通过武力征服实现了国家的大一统,但其统一地域内的宗教信仰仍各自以为是,秦王朝的政治权威受到各地宗教信仰的挑战。与楚国狠抓主要神灵不放、对次要神灵宽容的方式有所不同,秦始皇对楚地中低等神祇采取粗暴的镇压方式,这是秦国宗教的一面镜子,也是秦国政治的一面镜子。秦朝通过武力征服的方式获得政权,并粗暴对待各地宗教信仰,由此产生的反噬作用是巨大的。楚地集中而宽容的宗教模式对秦朝宗教信仰产生了巨大冲击,楚中小神灵对秦始皇排斥的态度,实则为楚地人民对秦朝政治和宗教政策高度愤怒的表现。秦王朝还未来得及对自己宗教政策进行反思,未来得及对各诸侯国的神灵信仰进行整饬,就在风雨飘摇中砰然倒塌。

汉武帝将“太一”作为至上神,似乎是为了应和“太一佐五帝”的古制,实际更多地是适时发展的需要。“太一”是西汉王朝郊祀的主神,王柏中先生在其博士论文中曾论述到:“‘太一’具有成为郊祀主神的神性条件与信仰基础。……天界主神有五的状况,难以使汉代统治者通过郊祀,构筑与天界至上神的‘父子关系’。”(51)所以说,西汉这种宗教信仰的措施是对政权合法性的构建,这种合法性信仰的构建是成功的。汉代的“太一”神在民间有其信奉基础,以至于我们仍可以看到一些汉代文物上的“太一”图像及其变形,像马王堆帛画、麒麟岗画像石、郝滩壁画墓、杨桥畔壁画墓、三段式神仙镜等等。(52)汉武帝将楚人的至上神“太一”作为西汉王朝郊祀的主神,将五帝视为太一神的辅佐,实现了祭祀重心的转移与国家地域信仰差异的消解,建构起天人合一的神祇体系,成为西汉王朝政权合法性的有力证据。正如哈贝马斯所说:“任何一种统治都试图唤醒和培养人们对其合法性的信念,一切权力都要求为自身辩护。”(53)

直至汉成帝时,匡衡、张谭上奏:“帝王之事,莫大乎承天之序;承天之序,莫重於郊祀,故圣王尽心极虑,以建其制。祭天於南郊,就阳之义也;瘗地於北郊,即阴之象也。”(54)两人上奏将最重要的“帝王之事”——“郊祀”改为在南郊祭天与在北郊祭地两种,汉成帝采纳了这一观点后,“太一”才退出国家祭祀的舞台,开启我国皇权帝制王朝南北郊祭祀的时代。

注释:

(1)(54) 班固撰、颜师古注:《汉书》,中华书局2012年版,第1486、1139 页。

(2) 洪兴祖:《楚辞补注》,中华书局1983 年版,第55 页。

(3) 清华大学出土文献研究与保护中心编:《清华大学藏战国竹简(壹)》,中西书局2010 年版,第181 页。

(4) 郭成磊:《清华简〈楚居〉熊绎“卜徙”探赜》,《西北大学学报》(哲学社会科学版)2016 年第1 期。

(5) 王先慎撰、钟哲点校:《韩非子集解》,中华书局1998 年版,第324 页。

(6) 王先谦撰、沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》,中华书局1988 年版,第300 页。

(7)(8)(9)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(26)(39)(42) 杨伯峻编著:《春秋左传注》(修订本),中华书局2016 年版,第1497、1326、1908—1909、141—142、1535、1909、1824、1497、1471、482、1826、1730 页。

(10)(36) 李学勤主编:《礼记正义》,北京大学出版社1999 年版,第93—94、387 页。

(11) 黄晖:《论衡校释》,中华书局1990年版,第1009页。

(12)(13) 徐元诰撰、王树民、沈长云点校:《国语集解》,中华书局2002 年版,第516、516 页。

(14) 余甲方:《简明中国古代音乐史》,复旦大学出版社2017 年版,第43 页。

(21) 张正明、刘玉堂:《湖北通史·先秦卷》,华中师范大学出版社1999 年版,第187 页。

(22) 吴艳荣:《中国凤凰——从神坛到人间》,浙江大学出版社2014 年版,第15 页。

(23) 石启贵:《湘西苗族实地调查报告》,湖南人民出版社1986 年版,第462 页。

(24) 范文澜:《中国通史简编》,华东师范大学出版社2014 年版,第61 页。

(25) 国家文物局古文献研究室编:《马王堆汉墓帛书》,文物出版社1980 年版,第45 页。

(27)(38) 张正明:《楚史》,湖北教育出版社1995 年版,第205、35 页。

(28) 桓谭著、白兆麟校注:《桓谭新论校注》,黄山书社2017 年版,第29 页。

(29) 李泽厚:《由巫到礼释礼归仁》,生活·读书·新知三联书店2015 年版,第33 页。

(30)(40)(44) 司马迁撰、裴骃集解、司马贞索引、张守节正义:《史记》,中华书局2014 年版,第2938、318、3627 页。

(31)(33)(43) 晏昌贵:《巫鬼与淫祀——楚简所见方术与宗教考》,武汉大学出版社2010 年版,第27、95、316 页。

(32)(52) 王煜:《汉代太一信仰的图像考古》,《中国社会科学》2014 年第3 期。

(34) 陈伟等:《楚地出土战国简册[十四种]》,经济科学出版社2009 年版,第404 页。

(35) 贾海燕:《战国至西汉楚地北方信仰的产生与发展》,《江汉论坛》2017 年第11 期。

(37) 徐元诰撰、王树民、沈长云点校:《国语集解》(修订本),中华书局2002 年版,第430 页。

(41) 张星久:《论帝制中国的君权合法性信仰》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2005 年第4 期。

(45) 汪宁生:《滇楚关系初探》,《民族研究》1982 年第1 期。

(46)(49) 江林昌:《远古部族文化融合创新与〈九歌〉的形成》,《中国社会科学》2018 年第5 期。

(47) 陈应发编著:《蚩尤与丹寨》,中国林业出版社2014 年版,第37 页。

(48) 张一兵:《“东皇太一”神话考》,《文化遗产》1984年第2 期。

(50) 王辉:《秦曾孙骃告华大山明神文考释》,《考古学报》2001 年第2 期。

(51) 王柏中:《两汉国家祭祀制度研究》,吉林大学2004 年博士学位论文,第36 页。

(53) 尤尔根·哈贝马斯:《合法性危机》,上海人民出版社2000 年版,第127 页。