战国晋系墨迹文字分域试探

2023-08-23柳洋李立鹏

柳洋 李立鹏

摘 要:对比侯马盟书与温县盟书用笔风格及结构的造型差异,观照两地盟书书写的历史背景,并结合中山国玉片墨迹与侯马盟书及楚地新蔡所出竹简文字与温县盟书的造型比较,明确提出同为晋系文字下的赵系与韩系在横向笔画、止部、类似宀部等造型在书写风格上的差别,可作为晋系文字分域研究的类型学标准。

关键词:晋系墨迹 类型学 分域

李学勤在一九五九年七、八、九月份的《文物》上发表了《战国题铭概述》,首次把战国文字按地域分为『齐国题铭』『燕國题铭』『三晋题铭』『两周题铭』『楚国题铭』『秦国题铭』后,迄今已经过了半个世纪,但『文字分域』一直都是古文字学界的热门探讨问题。期间诸如何琳仪、李家浩、汤志彪等学者皆注意到了晋系文字的内部差异,从构形、用字习惯、职官、地名等方面对晋系文字内部差异进行探讨。我们认为,晋系墨迹文字自身书写风格也可作为晋系文字分域的标准之一进行研究。

侯马盟书、温县盟书墨迹造型差异分析

对于晋系墨迹文字的研究,我们首先需关注战国早期的侯马盟书与温县盟书,其中侯马盟书的主盟人为赵桓子,而温县盟书的主盟人为韩简子(不信),其一个为战国赵氏之祖,一个为战国韩氏之先,对于二者的分析或许可以窥探出战国时期韩赵文字风格的差异。

关于侯马盟书风格体系的论述,丛文俊依照风格分成『端正』『粗率恣肆』『圆劲修长』『横曲』等四类,其中圆劲修长类笔势平稳,提按不是很分明,线条圆曲,还有『篆引』的孑遗。[1]

刘宗超在此基础之上,根据两百多张高清图像进行系统分类,依据其整体风貌及用笔把侯马盟书分为『峭拔险峻』『端庄古朴』『茂密开张』『恣肆流宕』四类。其中典型风格为峭拔险峻类,其特点是字形修长,笔画呈现锐末丰中的形态。[2]

对于温县盟书书风研究则相对较少,我们通过整理风格发现,其最为典型的应是洒脱肆逸者(如温县W T1K1:3865、温县WT1 K1:3690等)。

整体来说,晋系文字在书写过程中的内部风格差异远比晋系文字与秦系、楚系文字等他系战国文字的风格差异小,多数差异仅为书手之间的差异,对于探讨分域研究意义不大。因此,我们经过大量比较后归纳了两种盟书的主要书写风格,就其中明显的书风差异进行研究,包括横向笔画的用笔不同、止部写法造型差异及类似宀部的造型差异,此三点似可作为晋系文字内部分域的参考。

横向笔画

在侯马盟书中,横向笔画多从左上至右下切锋入笔,凭切笔时产生的弹性作弧度尖出或微向下带出,呈丰中锐末的视觉效果。而温县盟书的横向笔画分两种,一种是垂直切笔而拖曳直出,瘦劲挺匀,另一种是垂直切笔直入,水平运笔,在收笔处作弧线回锋,与之运动方向多呈120至160度之间,此类横画在侯马盟书中亦有极少发现,非如温县盟书中大量使用,故我们认定这种弧线回锋的横向用笔为温县盟书所特有的用笔形式。

这种字例如温县WT1 K1:3865、温县WT1 K1:3690中的『是』字、温县W T1 K1:3687中的『焉』字、温县WT1 K1:3865中的『徒』字等。

止部侯马盟书中所见止部多呈纵势,中竖画作斜笔交于竖折笔,其夹角为锐角,右撇贯穿中竖。温县盟书中止部整体呈横势,向右部书写两斜笔较平,撇笔常连接两个斜笔,收笔处与最下方斜笔起笔处附近相交,与楚系文字中止部笔画布局相似,如温县W T1 K1:3147中的『是』字、温县WT1 K1:3105中的『徒』字等。

类似宀部

侯马盟书中类似宀部由两笔稍对称斜折笔组成,左斜折笔常于其三分之一处一改运动方向往下收笔,在折笔处笔锋换面过程中经常留下块面,而右斜折笔其折笔位置比左侧稍高,后者在粗细上比前者略粗。温县盟书中,类似宀部常见不做斜折笔相交,而多做弧笔包裹内部,左边笔画从左上右下切锋入笔直下作弧笔,在其收笔处有一个弧线回钩动作;右边笔画亦然,后者动作幅度和长度较为逊色,但两者在笔画粗细上不如侯马盟书明显。值得注意的一点是,温县盟书中的温县W T1K14:636中的『而』字、温县WT1 K1:3863中的『不』字等字下部亦受类似宀部影响,其相交左右弧笔亦作回钩之势。

虽说侯马盟书与温县盟书的用笔都未脱离殷商、西周的切锋入笔、锐起尖收的笔法藩篱,[3]但我们也可以从中窥探到两者之间与之不一的地域性特征笔法,正是因为这些所具地域特征性笔法可以为我们认识辨别战国墨迹归属地提供一些参考。

侯马盟书、温县盟书与其相邻地域墨迹对比

上文通过分析晋系墨迹侯马盟书、温县盟书的书写风格差异,我们可以观察到晋系文字内部的细微差异,造成这种细微差异的原因当与地域有一定关系。侯马盟书的书手应该是主盟人赵桓子的诅祝人或家臣,皆是从赵地而来,并非能代表侯马此地的书写风貌;温县盟书亦然,呈现出的应是韩地的书写风格。我们认为,从地域相近的两个墨迹作对比分析,从而方可知晓晋系墨迹之间的差异源自于晋系文字内部还是外部。

侯马盟书与中山玉片墨迹分域参考造型对比二十世纪七十年代,河北平山三汲中山国灵寿故都的中山王墓葬群科学发掘出土的三件长铭战国礼器、大量铜器、木器多有铭文,此外还有几枚墨书玉片。结合杨宽《战国史》中对于赵国疆域的相关记载,[4]可知中山国与赵国相邻,这为我们探究赵地及附近书风提供了辅助材料。

通过对比中山国玉片墨迹,结合上文对于侯马盟书与温县盟书书风差异的分析,可以看出中山玉片与侯马盟书的横向笔画几乎无异,皆是切锋入笔,起笔后多往水平方向作笔锋摆动动作,线条内粗细变化较为平缓,且字形也与侯马盟书字形整体修长的特点相同,如『壬』『王』等字。而对于类似宀部,中山国玉片墨迹上部呈盾形,顶部稍尖而不锐,左右两笔画较为垂直向下,左侧笔画圆转流利、粗细变化不大,亦与侯马盟书风格一致,如『守』等字。(惜中山国玉片墨迹中未见止部,无法比较)温县盟书与新蔡葛陵楚墓竹简分域参考造型对比新蔡葛陵楚墓竹简是由河南省文物考古研究所等单位于新蔡葛陵1号墓发掘而来,时代约在悼王时代。[5]

对于其书风的研究多用于缀合残简而言,[6]结合《战国史》中对于韩国疆域的相关记载,[7]可知新蔡葛陵楚简出土地位于楚、韩交界之处,对于研究韩地书风亦有帮助。

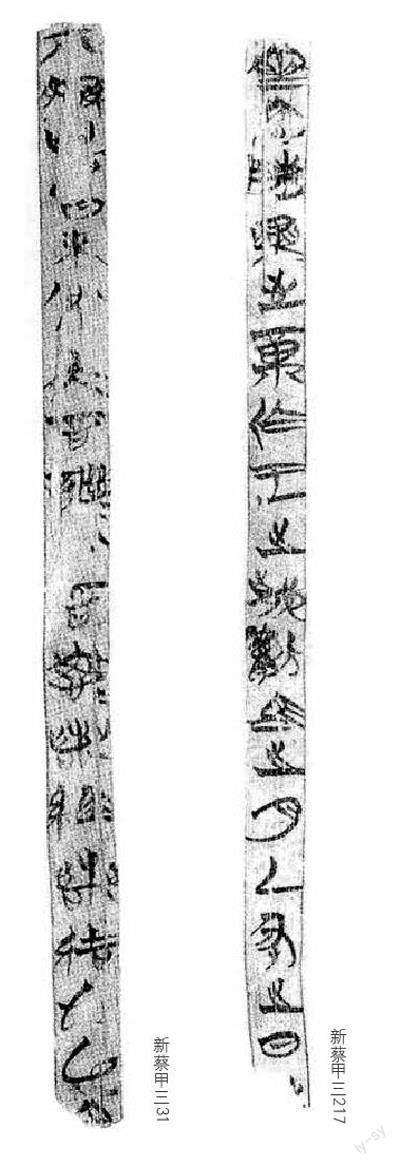

新蔡葛陵楚墓竹简中大量书写为楚系风格,其中有十支简字距较密与常见新蔡葛陵竹简不一,特别值得关注,分别为甲三31、甲三217、乙四45、乙四96、乙四100+零532/678、乙四122、零115+零22、零122、零151、零232。我们可结合上举温县盟书中与侯马盟书的典型风格差别进行类比,其横向笔画多带有回钩势收笔,如乙四122中的『岁』字、零115中的『是』字等;止部造型取横势,向右下两斜笔较平,如零232中的『是』字等;且类似宀部写法多呈弧笔包裹之势,如乙四96中的『牢』字、零115中的『而』字下部等,此类写法亦与清华简《邦家之政》《良臣》《祝辞》相一致;均与温县盟书相类似。其中『至』字上部更是呈现枣形空间布局,所从『目』字内部为三笔,皆为典型晋系文字『至』字造型。[8]

由此可知,新蔡葛陵竹简中上述的简甲三31等十支简具有晋系地域性风格特征,似可判定为晋系墨迹。此外,新蔡葛陵楚墓竹简中所见楚系风格竹简部分用笔亦与常见楚简微有差异,而与温县盟书相类,当理解为当地书写风格受到晋系地域书写风格影响所致。

通过分析可知,侯马盟书与中山墨迹玉片书写风格接近,或可理解为典型晋系书写风格,而温县盟书与新蔡葛陵竹简在书写上具有一些共同的地域性特征笔法,由此可看出晋系文字中地望靠北的赵系文字与地望近楚地的韩系文字由于地域的影响,在部分用笔、造型中还是存在一些差异。

晋系墨迹风格源流及内部差异成因

《周礼》中言:『八岁入小学,保氏教国子先以六书。』可见自西周起时人幼时当已受到辨字书写的训练,而这种训练由本地的儒生完成,故当具有地域的传承特性,这即是对于晋系墨迹文字风格探源的前提。

西周初年,成王弟唐叔虞封晋,地望在河、汾之东。西周末年,犬戎灭幽王,晋、秦、郑护送幽王子平王东迁洛邑。由此可知,晋当完全继承西周文字书写风格,春秋时期晋、郑二国当传承西周的文字风格和礼制。据史书记载,晋文侯始建赵氏于晋国。后赵夙、毕万随晋献公灭耿、灭霍、灭魏,赵、魏二氏遂为晋国重臣。韩厥封为韩氏,地位本微,因屠岸贾借灵公遇害而意嫁祸赵盾,韩厥力主赵盾无罪,又护赵氏后裔赵武重新得封,至赵氏复出,屠岸氏被灭,韩厥乃擢升为晋六卿之一。楚则于西周初年受封子爵,因不满封爵与周交恶,后吞并周边多处封国崛起,楚庄王更有『问鼎中原』之举,春秋时期曾出现『晋楚更霸』的情况。由此可知,战国初年,赵氏本晋国重卿,三家分晋后所居地域亦多为春秋初年晋国地域,故其文字使用风格当更多沿袭晋国风格,即西周墨迹风格。对于西周墨迹,我们可以通过洛阳北窑所出铜簋内底墨书『白懋父』三字觅得一二。对比此三字风格与上文论及侯马盟书风格,确为同类。而据上言楚史知,楚系文字本源西周文字,然后期与周交恶,文字遂独立发展,部分字法发生变化(如楚系向、问等字),笔法亦发生变化,与晋系不同。韩氏封地韩原虽离楚地较远,然战国初年其实际采邑南临楚、东南接郑,而郑国一直处于晋楚争霸的前沿阵地,时而附晋,时而屈楚,故郑国文字当同时受到晋楚两国文字之影响,韩国文字虽属晋系,亦当同时受到楚国文字与郑国文字的影响。故韩国所处之地及蔡国(后为楚所灭)之地文字当受到楚系文字与晋系文字的双重影响。郭永秉在讨论清华简《系年》中的『复』字字形时,与《筮法》和新蔡简中的『复』字相对比,并提到此类『复』字是在属于韩国的温县盟书写法基础上进一步讹变简省的结果,韩、楚地域接近,楚国的『复』自行发展出这类写法也十分正常,自不必看成《筮法》文字受三晋影响的结果,[9]亦可见处于两系之间的地域当兼具两系特征之论。

对于类似遣册一类的实时记录文字而言,其书写风格必当因书手当地的书写习惯而形成不同地域的差异;对于传抄类的文字而言,其构形或因底本与抄手所处文字分域的构形差异而残存底本的构形,然书手的用笔则很难受到底本的影响而保留了书手的地域书写特征。故我们认为对于文字风格的分析,在考虑国别差异的前提下,亦当关注地域的影响,找出地域影响下不同书风的特征字,对于战国墨迹造型的差异性分析当有助于把握抄本的书手地域性分析,同时结合文字构形的判定,对于底本到抄本的传抄过程提出相对有据的探讨。

注释:

[1]丛文俊.中国书法史.先秦·秦代卷[M].江苏:江苏教育出版社,2009:285.

[2]刘宗超. 侯马盟书风格体系刍议[ J ] . 中国书法,2021(2):148-150.

[3]我们早在二〇一八年九月二十六日『简帛文字与书法研讨会』(山东)会议论文《战国竹简文字笔法表现及其涉及的相关问题浅析》中提出:『对比东西土文字用笔之间的差异可以发现,西土秦系文字多承袭的是西周金文的笔法,而东土诸系文字则传承了更为早期的殷商笔法。』

[4]杨宽.战国史[M].上海:上海人民出版社,1998:279.

[5]武汉大学简帛研究中心,河南省文物考古研究所.楚地出土战国简册合集(二)[M].北京:文物出版社,2013:1;宋华强.新蔡葛陵楚简初探[M].湖北:武汉大学出版社,2010:113-135.

[6]于茀. 新蔡葛陵楚墓竹简中的繇辞[ J ] . 文物,2005(1):69-70;宋华强.新蔡葛陵楚简初探[M].湖北:武汉大学出版社,2010:28,30-43.

[7]杨宽.战国史[M].上海:上海人民出版社,1998:280.

[8]柳洋,李立鹏.清华简(八)《邦家之政》风格及分域问题初探[N].中国书法报,2020(29)-279-7.

[9]郭永秉.清華简《系年》抄写时代之估测—兼从文字形体角度看战国楚文字区域性特征形成的复杂过程[J].文史,2016(3):12-14.

本文为广东省普通高校特色创新类一般项目『基于古文字学的战国文字书法风格分域研究及创作探索(2020WTSCX044)』结项成果。

作者单位:广州美术学院中国画学院

本文责编:张 莉