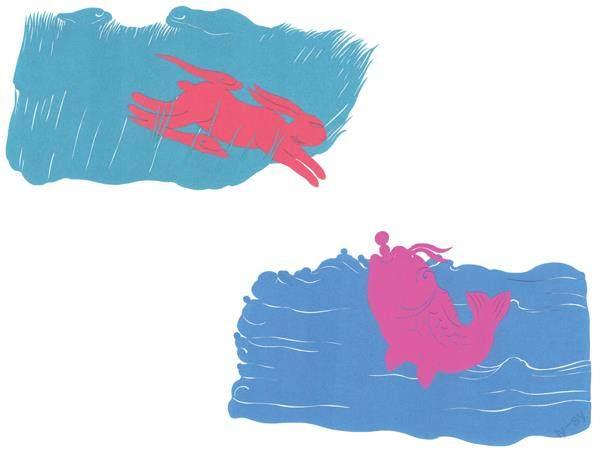

疯狂的兔子和获救的鱼

2023-08-22张宗子

张宗子

走兔

秋天的大地上,被收割的庄稼里常常跑出一只野兔来。灰色,或棕黄色,闪电一样在逐渐变得光秃秃的田野间划过。那么朴素的颜色,如果不是惊人的迅疾,没有人会注意到他。

与此同时,刺猬藏身在拳头高的稻子的残茬之中,像乌龟一样匍匐移动。而乌龟躲在人迹罕至的野塘边,在最后的秋阳照耀着的石头上,眯着眼睡着了。

野兔似乎可以永无休止地跑下去。当所有一时兴起的农夫农妇们已经笑骂着回归本位,继续劳作之后,恶作剧的孩子也累得无力再追逐,可野兔发狂一般,跑得更急了。

恐惧是催生天才的伟大力量。我们看不到,也想不到,在所有华丽的面具下——创造奇迹的是同一张脸,那张永远笑着,既不暴戾也不嚣张的脸,和善又坚定——是恐惧。

兔子的不幸在于,他不可能回头,看看身后紧追不舍的是谁,是一个人还是很多个人,离他还有多远的距离,是更近还是更远了。他没有时间回头,任何微小的耽搁都将是致命的。在奔跑带起的凌厉的风声中,他也不可能听见追逐者早已消沉的呼喊。

倘若野兔知道,人的毅力和耐性原本微不足道,在他的坚强和天才的迅疾面前,就像雪入洪炉,他还会这么一直跑下去吗?我们视野里辽阔无比的原野,在野兔脚下小到像一张棋盘,像一间茅屋里被床和桌椅围护着的方寸之地,处处碍人,不能自由腾挪。

当兔子跑到垂暮之年,靠着神秘的天启,刹那间突然明白:生命不能永远是一个未定的结果,不管跑本身多么值得骄傲,其他的可能,至少也要想一想、试一试,哪怕前功尽弃,哪怕冒着断送一生的危险。于是他站住了,等着那细微的、午夜滑过石竹的叶尖都引不起一丝颤动的风似的声音,在身后一尺开外停住,他无可奈何但确实是微笑着回过头——

果然,什么都没有!

尽管早有预感,刹那间,失望还是把兔子吞噬了。他说,我早就知道是你。没错,是你。只是我不愿这样想,也不愿承认。现在,我别无遗憾了,因为我毕竟亲眼看到了你。

顽固的野兔,这个愚蠢的天才,这个不受命运青睐的大耳贼,终于倒下去,死了。

获救的鱼

在我养过而死去的鱼中,有一些是值得怀念的,包括一只异常霸道、体形比鱼缸中其他鱼大很多的金色鲤鱼。它逃过了至少三次传染病的侵袭,但没能逃过最后一次。它在起居室的窗边生活了四年或五年,最终没有抗过病魔,也可能是因为太老了。

另一只锦鲤喜欢跳跃式奔跑,一个非常不安分但不一定有思想的家伙。它对栖身的世界不满足,企图索取更多,但这并不意味着它已经造出了个人的园地,或者希望与更完善的存在结合。它的不安分可能是毫无理由、毫无意义的,只是一种禀性、一种习惯、一种爱捣乱的脾气而已。

兔子似的锦鲤死于一次次跳出鱼缸外的最后一次。曾经有一次,我回家发现它躺在地板上的时候,它已经无力弹跳,身体也快干透了。放回水里,好几天都有气无力。脱了一层白绒毛般的皮后,它居然活过来了。它常在鱼缸里横冲直撞,急速兜圈子。其他鱼避之唯恐不及,却不讨厌它,仿佛那些突然的碰撞使生活富有意味,甚至就是生活本身。

我向来怜惜那些瘦小、胆怯、小心翼翼躲在鱼缸一角的鱼。起初,在我用手指隔着玻璃触碰它们的时候,它们总是惊慌地躲开。后来它们习惯了,我的手指、我的眼睛,都成了由各种鱼食和杯子构成的背景的一部分。它们以此为依托,继续隐遁。

有一天,我梦到那些从前的鱼,历年养过的几十条,全都好好地在鱼缸里。事实上,这些鱼从来没有一起生活过。即便如此,我还是发现一条性格懦弱的小红帽子不见了。我惶惶不安,满屋子找。池子里,盆里,茶杯里,连床底下我都找了,就是找不到。吃晚饭的时候,我做了一盆玉米碎肉洋葱汤,汤面上漂着一层碎菜叶。盛汤时,我用勺子撇开菜叶,霍然发现那条红帽子就在汤里。

我惊喜莫名,忍不住叫起来。继而细看,它并没有死,而是在热气腾腾的汤里固执地游着,像往常一样,身子微侧,尾巴笨拙地摆动。不同的是,汤里勾了芡,杂物拥塞,它游得缓慢而吃力。

我把它捞起来,洗净,擦干,放回鱼缸——它很快融入鱼群,融入从前的生活,就像未曾离开过一样,一切都是那么自然。

(梁衍军摘自微信公众号“琥珀与晚安”,赵希岗图)