匈奴贵族墓葬出土动物纹马饰研究

2023-08-19周立刚

周立刚

(河南省文物考古研究院)

本文所研究之马饰是指在蒙古国和俄罗斯境内匈奴贵族墓葬中出土的一类装饰性器物,一般由金银等材料捶揲成薄片,包在铁质基座上,有相对固定的形状、尺寸和组合,表面有独特动物纹样,装饰于马身体的不同部位。此类器物最早发现于蒙古国诺音乌拉墓M6,因其装饰的独角兽纹饰受到学者关注。

近10 年来,随着蒙古国境内高勒毛都2 号墓地M1 和M10 先后发掘,新出土这类马饰数量超过以往总和,并且在器物的材质、纹饰和组合方面都有新发现,尤其是高勒毛都2 号墓地M10 出土了第一套组合完整的银马饰,使我们对这类器物的文化特征和内涵有了新认识。本文在全面梳理相关考古资料的基础上,对匈奴动物纹马饰的纹饰、组合、等级及来源等问题进行综合考察,并与中国境内出土的相似器物进行对比,以期为研究匈奴文化、两汉时期草原和中原的交流以及欧亚大陆不同文化之间的互动提供新线索。

一、动物纹马饰出土概况及研究现状

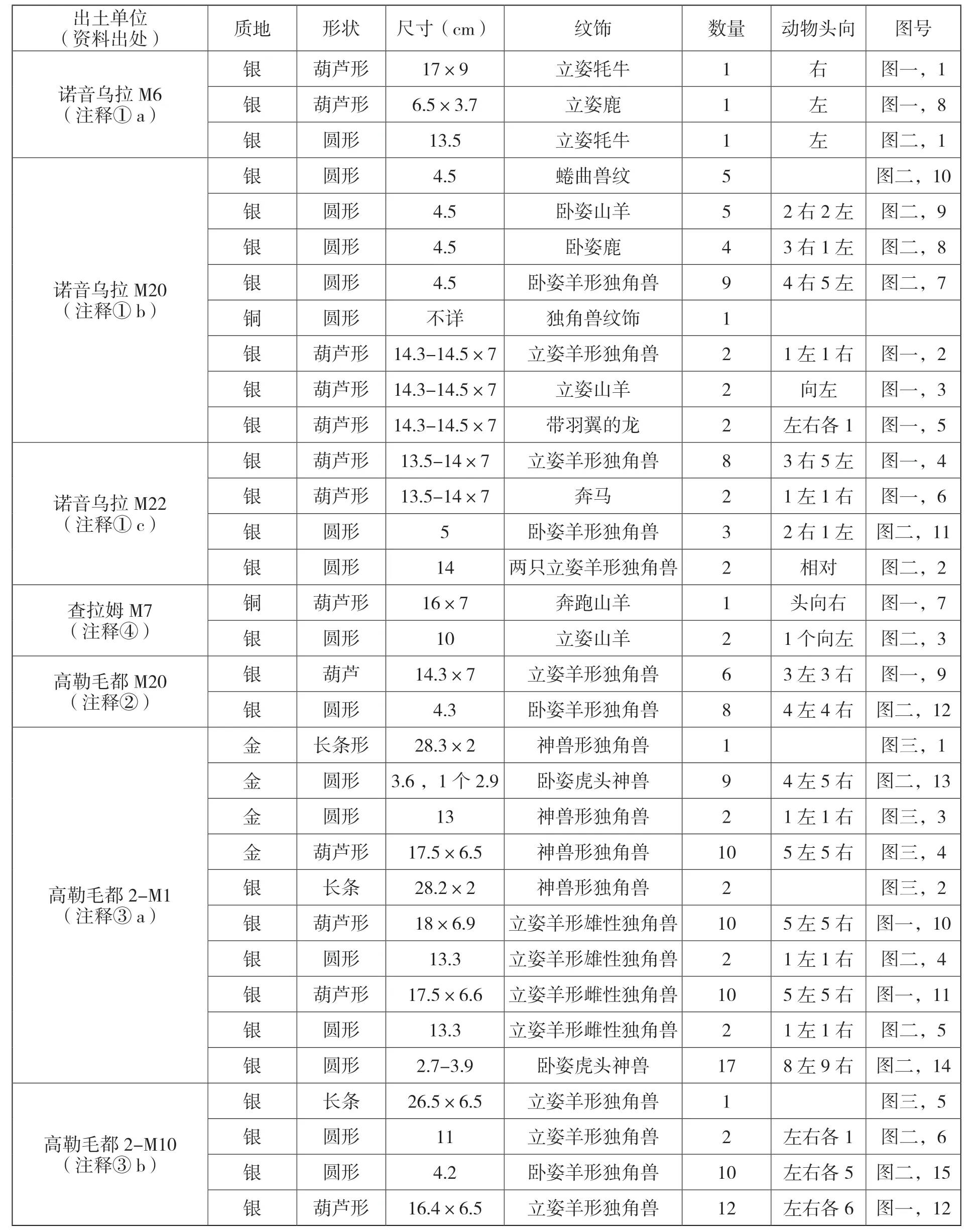

自上世纪20 年代以来,在蒙古国境内诺音乌拉①、高勒毛都②、高勒毛都2 号③,以及俄罗斯境内查拉姆④等4 个墓地的匈奴贵族墓葬中都先后发现有数量不等的动物纹马饰(下文在表示具体墓葬单位时,相关墓地名称只取第一个字作为简称)。截至2020 年,出土保存相对完整的此类器物共计155 件,各墓地出土情况简介见表一。

表一 蒙古国、俄罗斯境内匈奴墓葬出土动物纹马饰信息统计表

出土这类器物的墓葬均为甲字形墓,是比较典型的匈奴贵族墓葬形式之一。部分墓葬中出土汉代耳杯上的铭文能够提供年代上限信息:诺M6的年代不早于西汉元寿元年(公元前2 年),诺M20 的年代不早于西汉元延四年(公元前9 年)⑤;查M7 不早于公元前8 年⑥;高M20 不早于公元前16 年⑦。考虑到器物制造年代与下葬年代之间的差距,这些墓葬的实际年代可能都在公元1 世纪上半叶,相当于中国的新莽到东汉早期。2017-2019 年中蒙联合发掘的高2M10,碳十四测年结果表明其不早于公元66 年⑧,高2M1 年代也在公元前1 世纪到公元1 世纪之间⑨。整体上,这些墓葬年代都比较接近,应当属于匈奴帝国晚期贵族遗存。

目前为止蒙俄两国境内发现的匈奴贵族墓地

共计13 处⑩,不同国家学者先后在9 个墓地发掘不同规模的甲字形墓葬33 座,出土动物纹马饰的墓地(4处)和墓葬数量(至少7 座)分别接近一半和五分之一。考虑到已发掘墓葬大部分都遭到不同程度的破坏,这类马饰的实际随葬比例应高于现状,可以认为是匈奴贵族墓中一种较普遍的随葬器物。

俄罗斯、蒙古国、德国等国学者先后针对此类马饰开展了相关研究。因所依据的材料都分别来源于被不同程度盗扰的墓葬,缺乏完整器物组合信息,不同学者的关注点大都集中于纹饰的含义及其与汉代麒麟的关系等⑪,并对其装配方式尝试进行了复原⑫。中国学者中,孙机先生最早关注到这类器物⑬,近年来韦正等学者也将中国境内出土类似器物与匈奴马饰进行了对比研究⑭,并讨论了其中反映的文化交流现象⑮。

二、动物纹马饰的纹饰、材质与组合分析

(一)纹饰特征

这类器物上的动物纹饰有牦牛、鹿、龙、山羊、马、羊形独角兽、神兽形独角兽等。另外还有一些看不出明显种类的兽形纹饰,如诺M20 的蜷曲兽纹,高2M1 的虎头神兽纹。

双角山羊纹饰见于查M7 和诺M20(图一,3、7;图二,3、9),牦牛、鹿、马、龙纹饰分别见于诺M20、 M6 和M22(图一,1、5、6、8;图二,1、8)。在葫芦形器物上,马、龙纹饰和查M7 所出的山羊纹饰均顺着器物的长轴横向布置,头朝向较宽的一端(图一,5-7);其余包括牦牛、鹿、和各种形态独角兽在内的纹饰,均垂直于短轴方向站立,头朝向较窄的一端。

图一 匈奴贵族墓葬出土葫芦形马饰

图二 匈奴贵族墓葬出土圆形马饰

羊形独角兽纹饰出现频率最高,分别见于诺音乌拉、高勒毛都和高勒毛都2 号这三个墓地的5 座墓葬中。但是各墓地所见纹饰特征有明显区别。第一,诺音乌拉墓地的动物都是侧身回首姿态(卧姿立姿皆同),而另外两个墓地的动物都是侧身面向前。第二,诺音乌拉墓地的动物形象装饰简单,头顶独角仅在根部有1-2 圈环形纹饰,背景无云纹,躯干上无其它装饰(图一,2、4);另外两个墓地的兽角上均有很长的螺旋纹,背景点缀云纹,躯干上都有繁缛的卷曲状毛发或短翼(图一,9-12)。第三,诺音乌拉墓地的葫芦形器物的下部明显较宽较圆,器物外缘凸棱上压印有短斜线纹;后两个墓地同类器物外形明显细长,外缘凸棱无斜线纹。另外,高2M1 中的一组羊形独角兽形体明显纤细,下颌没有胡须(图一,11),另一组形体壮硕,下颌有胡须(图一,10),应该是分别代表雌性和雄性。这种雌雄成对的情况未见于其它墓地。

神兽形独角兽纹饰仅见于高2M1(图三,1-4),且大部分为金器(13 件),只有2件银器。这类纹饰头部似猛兽,怒目圆睁,口部大张,獠牙外露,形态狰狞;长颈,肩生双翼,双腿长且粗壮,足部可见钩状三趾。蒙古国学者认为其头部形象是以雪豹为原型⑯,但是其躯干和双足明显接近禽类,身体各部分比例夸张,艺术化或神化风格明显(图三,6)。此独角兽纹装饰于金质长条形、大圆形和葫芦形器物上,其中葫芦形器物上下有两只(下面一只形态相似,但无角);另外两件银质长条器物上也见此纹饰。金质器物上,背景有繁缛云纹和花叶纹饰,花瓣及兽身各部分点缀不同形状的红绿石块,整体风格奢华且威严,完全不同于其他同类器物(图四)。

图三 匈奴贵族墓葬出土当卢及神兽形独角兽马饰

图四 高勒毛都2 号墓地M1 出土部分金马饰

蜷曲兽纹仅见于诺M20(图二,10),看不出具体特征。虎头神兽纹仅见于高2 M1 的小圆形器物,头部接近虎形,肩有双翼(图二,13、14)。

(二)材质

从目前出土资料看,这类器物以银包铁最普遍。诺M20 出土有带独角兽纹饰的圆形铜饰件,查M7 的葫芦形饰件也是铜质,可以肯定也有部分马饰是铜包铁。金包铁的情况虽仅见于高2M1,其重要性不容忽视。因大部分墓葬都遭盗扰,不能否定其它墓葬也有金马饰的可能性。例如诺M23 出土1 件形态接近葫芦形的金饰⑰,也可能属于此类。

(三)器物形态与组合

从外形观察,这类器物主要包括长条形、圆形(大小两种尺寸)和葫芦形(亦称为梨形或者匕形)等三种不同形态。不同墓地所出器物虽然存在细节上的差别,但相同形态器物的尺寸都是接近的。

长条形器物仅见于高勒毛都2 号墓地,共计4 件,长度都在26~28 厘米之间。其中高2M10的一端呈圆形,宽6.5 厘米,另一端宽2 厘米;高2M1 的三件宽度均为2 厘米。圆形器物包括大小两种尺寸,较大者直径10~14 厘米,小者直径3.6~5 厘米之间,区别十分明显。葫芦形器物的长度13.5~17 厘米,宽度6.5~9 厘米;仅诺M6有一件尺寸明显偏小者,长6.5、宽3.7 厘米。

根据高M20 出土材料,尤如勒额尔顿(Yeruul-Erdene Ch.)对这类马饰的装配方式尝试进行了复原。他认为葫芦形器物装饰于臀带两侧,左右各三;小圆形器物分别装饰在胸带两侧,左右各四⑱。额尔登巴特尔(Erdenebaatar D.)对高2M1 出土的金马饰装配方式也进行了复原,他认为长条形器物纵向装饰在额部正中,葫芦形器物分别装在臀带和胸带两侧,小圆形器物位于脸颊两侧和其它位置,大圆形器物则是位于车衡上⑲。这两座墓葬都遭到不同程度盗扰,出土器物组合信息不完整,因而两位学者各自的复原方式也存在明显差别。

高2M10 没有遭到任何扰动,器物信息保存完整,其出土马饰应该是一套完整匈奴马饰的基本内容(图五)。长条形器物仅有1 件,根据其尺寸和形状特征判断其为额饰,即中国所称之当卢,应该是没有疑问的。两件直径11 厘米的大圆形器物,根据器物上独角兽面向相对的情况推测,应当是对称装饰于两侧使头部都向前,并且可能是装饰于马的脸颊两侧而不是在车衡上(高2M10的马车极为简陋,没有任何金属装饰)。10 件小圆形器物上的独角兽5 件面向左,5 件面向右,应当是装饰于马匹躯干两侧,使动物头部都向前;12 件葫芦形饰件也是如此,较窄的一端向上,在躯干两侧的皮带上各装6 件。

图五 高勒毛都2 号墓地M10 全套马饰

高2M1 的器物组合可与M10 进行对比。M1出土金马饰主要包括1 件长条形、2 件大圆形、10 件葫芦形和9 件小圆形器物,与M10 组合情况十分接近(小圆形器物可能有缺失)。银马饰包括2 件长条形、4 件大圆形、20 件葫芦形和17 件小圆形器物,还有部分器物已经损坏。两件长条形当卢表明这些银马饰应当分属于两套,葫芦形和大圆形器物上的羊形独角兽纹饰也明显分为雌雄两组,进一步确认它们分属于两套马饰。其余小圆形器物无法详细区别,也当分属于这两套。故此处一套银马饰也包括1 件长条形、2 件大圆形、10 件葫芦形、10 件左右(完整数量应为偶数)小圆形器物,与M10 相似。

根据上述对比可以对匈奴马饰的组合情况作出如下判断:成套马饰中,1 件长条形(当卢)、2 件大圆形、10 左右件小圆形和10-12 件葫芦形器物应属于基本配置。除了长条形和大圆形器物数量固定之外,其它小型器物的数量可能略有差异,但总数都应是偶数,以保证在马匹躯干两侧对称。

三、动物纹马饰与贵族等级

目前成套金马饰仅见于高2M1,风格尽显威严奢华之气;而银马饰上独角兽形象基本都是以羊为原型,装饰简约且风格浪漫温和。从数量上对比,高2M1 随葬3 套马饰(1 金2 银),高2M10 仅1 套银马饰。再结合墓葬规模的巨大差异(表二),我们认为这类马饰在材质、纹饰和数量上的差异可能与墓主身份有关。

表二 匈奴贵族马饰的纹饰、材质、数量及墓葬规格统计表

表二中,除高2M10 之外的上述所有墓葬都被不同程度盗扰,反映的马饰数量显然不完整,但是在纹饰、材质、套数等方面的差别已经十分明显。1 套金饰、2 套银饰和神兽形独角兽纹饰是目前所见最高规格,结合其出土墓葬的规格和随葬特征判断,其主人很可能是某代匈奴最高统治者单于。1 套羊形独角兽银马饰是目前所见最低配置,其出土墓葬的随葬特征也暗示其主人是匈奴贵族中级别较低者。

中间规格的墓葬中,虽然个别可能最多有4套(诺M20),但是纹饰明显较杂,并且还有铜质器物,也不排除同一套马饰由不同纹饰组成、总套数小于4 的可能性。其余都是1-2 套银马饰,查M7 还有铜马饰。高M20 虽然只出一套银马饰,但是其表面鎏金的特征显然不同于高2M10,反映了两者之间的等级差别。这些墓葬主人的身份地位可能都介于高2M1 和M10 之间,属于匈奴贵族的中间阶层。

四、匈奴之外的类似器物对比

中国和朝鲜境内也分别出土有类似动物纹器物。包括河南杞县许岗村出土两件西汉晚期羚羊纹葫芦形银牌饰,两件器物的动物头向一致⑳(图六,1);广西西林普驮铜鼓墓出土5 件西汉早期葫芦形鎏金铜牌饰,上面的独角山羊头向一致㉑(图六,2);江西海昏侯墓出土的西汉杏叶形㉒和圆形独角山羊纹银马饰(图六,3、4)㉓。此外,形态相似、纹饰不同的器物还有云南晋宁石寨山M7 出土12 件西汉中期孔雀纹葫芦形鎏金铜饰(图六,5)㉔;海昏侯墓出土孔雀纹葫芦形银饰(图六,6)㉕;朝鲜乐浪王根墓出土12 件东汉初年葫芦形龙纹银马饰(图六,7)㉖。纽约大都会艺术博物馆曾展出两件葫芦形金马饰,一件为回首山羊纹,另一件为回首鹿纹,长宽分别为13.3 和6.7 厘米,据称出自中国北方,年代为汉代㉗(图六,8)。

图六 中国、朝鲜境内出土类似器物

尽管这些器物在纹饰或者外形上与本文讨论的匈奴马饰有相似之处,但是差异十分明显。许岗村汉墓双角羚羊颈部、前胸和臀部的卷曲毛发特征在诺M22、高M20 和高2M1、高2M10 等都有见到,但是位置和形态都有明显区别,其头顶双角和回曲程度、肩部长翼等特征也与上述各例明显不同。普驮铜鼓墓与海昏侯墓所见立姿独角山羊形态如出一辙,两者在姿态上与诺M20 和M22 相似,但角、尾部和躯干毛发特征又存在明显区别。海昏侯墓的卧姿独角羊纹饰与匈奴器物相比,只有姿态相似,其余特征迥异。海昏侯墓、石寨山M7、乐浪王根墓的葫芦形器物仅外形与匈奴马饰相似,纹饰完全不同。大都会艺术博物馆所展两件器物在装饰特点和尺寸上非常接近匈奴马饰,但因缺乏背景信息,无法深入研究。

除上述艺术风格或纹饰内容的差异之外,汉墓所见器物的外缘都没有凸起的边框,整体装饰相对简约。出土频率上,相对于已发掘的高等级汉墓数量,目前发现的这几个案例显得十分偶然,并且地域分布也非常分散。

这类马饰中最早受到关注的是葫芦形器物,因其与汉代当卢有一定相似之处,有不少文章都将其误称为当卢,实际上应当是孙机先生所指的珂㉘。云南石寨山报告虽然将其命名为当卢,但同时也认为数量不符合当卢特征。匈奴的葫芦形马饰在装配时应当是上窄下宽以保证动物纹饰头部向上,而汉式当卢在装配时应当是上宽下窄以适应马头部形状,两者存在明显区别。

朝鲜乐浪王根墓出土的马饰中,除动物面向相同的12 件葫芦形器物之外,其余器物形态与匈奴墓所见完全不同(图七)。中国境内汉代墓葬均未见完整组合,因此无法判断这些马饰的具体内容是否与匈奴相似。整体上,这些器物与匈奴马饰相比,器物形态、组合、纹饰特征都存在明显差异。中国境内所见这些器物的年代均为西汉时期,要早于匈奴类似器物的年代。形成这些差异的原因,除了年代因素之外,还应当考虑文化背景的不同。

图七 王根墓出土其它马饰

五、匈奴动物纹马饰来源新探

波罗斯马克(Polosmak N. V.)认为匈奴贵族墓中出现的这类马饰可能本来是由中国工匠为汉朝贵族制作,被作为礼物赠给匈奴贵族㉙;韦正认为高M20 的马饰可能直接来自汉廷,而诺M20、M6 等出土的边缘凸棱带有压印短线纹饰(麦穗纹)则是匈奴自己仿制的㉚;苏奎认为查M7 中的羱羊纹马饰也是赏赐之物㉛。而蒙古国和德国学者则持不同看法,认为这些马饰更像是草原文化自身产物㉜。

匈奴贵族墓葬中确实葬有部分汉代马饰,可能为汉廷所赠。例如诺M25 出土的两件铜当卢,长度分别为23 和26 厘米,背后有三个环,面上可能有错金纹饰㉝(图八,1、2);高2M1 出土31 件尺寸相近的铜当卢,背后各有三个环(图八,4),其中有17 件鎏金、10 件鎏银,另4 件在表面有错金(或银)龙凤纹饰㉞(图八,3)。从形态和纹饰上看,这些器物都具有明显的汉代风格,尤其高2M1 所见龙凤纹与海昏侯墓所出十分相近㉟,在满城汉墓等汉代贵族墓中也有发现。但是,这些汉式马饰与本文讨论的动物纹马饰在形状、材质、装饰内容各方面都截然不同。尤其是高2M1 中,3 套动物纹金银马饰与31 件汉式铜当卢同出,两类器物显然不像是同出一源。特别是长条形当卢、神兽形独角兽纹饰等特征在汉墓中未曾发现,很难说是汉廷制造或者仿制汉式器物。

另外,高2M10 的情况也不能支持赠送说。此墓为已发掘的最小规模甲字形匈奴墓之一,墓中无汉式青铜器,随葬马车既无车伞也无任何金属构件,是目前所有甲字形墓中所见最简陋者。考虑到墓葬规格所反映的墓主级别,这种简陋马车显然不可能是汉廷所赠,其随葬的成套动物纹银马饰也不大可能是汉廷赠物。

匈奴贵族墓葬随葬此类器物的现象较为普遍,不同规格墓葬所见动物纹马饰尽管存在某些细节差异,但在组合内容、器物形状和尺寸等方面大体相似,甚至不同质地的器物在这些方面也是相似的。再结合其中体现的等级规格差异,我们认为这些马饰的制造和随葬都遵循着某种固有的范式和规则,有自己相对固定的体系,是匈奴贵族身份的反映,不像是外来馈赠之物或者仿制物品。

尤其值得注意的是,高2M1 的金马饰中,长条形、大圆形和葫芦形器物都装饰神兽形独角兽,但小圆形器物纹饰为虎头神兽;两套银马饰中,长条形器物都装饰神兽形独角兽,大圆形和葫芦形器物上都是羊形独角兽,小圆形器物上则是虎头神兽。这种虎头神兽纹饰与同出的银带扣上虎形纹饰相似,在游牧文化器物上非常普遍。可见不同形态的独角兽形象在匈奴文化中可能是一种熟知的艺术形象,并且已经与其它常见动物纹饰组成了独特的游牧文化艺术体系。

六、结 语

结合近年来新出土材料,本文对匈奴贵族墓葬中发现的动物纹马饰从纹饰、材质、组合等方面进行了梳理分析,并与匈奴之外文化区域内出土同类器物进行了对比。结果表明,匈奴贵族墓葬中此类马饰出土频率高、数量多、组合完整,纹饰内容和材质情况都比此前研究所反映的要复杂。这些器物在形状、纹饰和组合方面的特征表明,它们是遵循某种固有的范式制造。并且在随葬活动中也遵循一定规则,纹饰、材质和数量与墓主身份级别存在明显关系。因此本文认为,这类马饰应当是专门为匈奴贵族制作,并且可能就是在匈奴境内所作,是匈奴贵族身份的代表性器物之一。

目前的考古材料中,匈奴帝国晚期贵族墓葬中的动物纹马饰已经能构成比较完整的体系。中国汉代墓葬中所见类似器物虽然年代略早,但分布零散,纹饰内容和组合都未见完整体系。关于两者之间的源流关系,以及其中独角兽形象是否与中国的麒麟有关,值得进一步研究。

附记:本文为中蒙联合考古项目“古代北方游牧文化研究”系列成果之一。感谢开封市文物考古研究所、广西壮族自治区博物馆提供相关器物照片,感谢匿名审稿人对本文提出的宝贵意见。