基特征于研音究频内①容分析的古琴曲《碣石调·幽兰》结构

2023-08-16石丰恺

石丰恺

(西南大学 音乐学院,重庆 400715)(中国音乐学院,北京 100101)

引 言

《碣石调· 幽兰》(以下简称《幽兰》)是迄今为止发现的唯一有文字谱谱式乐谱存世的古琴曲。[1]该谱收藏于日本东京国立博物馆,而此谱在中国曾经长期湮没无闻。直到清朝末年,金石学家杨守敬在日本发现此谱的宝素堂写本,并由时任驻日公使黎庶昌将其誊写编入《古逸丛书》中。此书在1884 年出版后,该谱才传回中国。1957 年,查阜西先生评价此乐谱实物之价值时说:“我国琴家、史家、考古家对于此谱之为唐代写本,均无异词,《幽兰》古琴谱遂为现存我国最古之乐谱矣。”[2]

该曲的音乐结构研究具有重要的历史和文化价值,它为了解唐初及以前中国古琴曲的结构特点和构成原则以及它们发展的历史性变化情况提供了线索。同时,该曲在传回中国130 多年来的打谱成就、版本源流和关系以及打谱创造规律等方面也具有共时性的意义。然而,由于《幽兰》文字谱缺乏显性音高组织和时间序列上的强度信息,以及其打谱乐谱形成过程及记谱特点,可能导致其中承载的音乐构成要素信息,尤其是强度变化和横向结构信息的偏离,从而使得对其音乐结构特征的研究极易导向复杂化。本研究拟采用音频内容分析等技术手段,以公开出版的八位琴家演奏音响资料为研究对象,探究《幽兰》的结构特征。这种研究方法具有显著优势。首先,琴家演奏音响资料可以直接获取音乐演奏信息,如演奏技巧、音色变化、音乐表现等,有助于更准确地理解曲目的结构特征;其次,与《幽兰》文字谱不同,琴家演奏音响资料可以提供更多音乐构成要素信息,如显性音高组织、时间序列上的强度信息等,这些信息是进行音乐结构分析所必需的;最后,通过多位琴家演奏音响资料的对比分析,可以得出更可靠、更精确的音乐结构分析结果,同时可以排除个体差异和主观因素的影响,提高研究的客观性和可信度。

一、《幽兰》结构研究综述

目前研究《幽兰》结构的文献极少,梁铭越、庄曜等发表过高论。梁铭越从《幽兰》文字谱入手,从组成要素、和弦架构等角度,对它的构成风格进行了探索;[3]庄曜对管平湖、徐立荪这两位琴家打谱的乐谱进行了音乐构成分析。[4]

文字谱是我国传统琴曲专用的记谱形式,《中国音乐词典》载“唐以前用文字记述弹琴的指法与弦位”。[1]308也就是说古琴文字谱在音乐构成要素承载信息上与宋代以降琴家常用的减字谱相似,也是一种“手位谱”:它只记录了弦位与演奏指法,而未记录节奏、节拍与显性音高特性信息。据山寺美纪子、徐樑考证,最早对《幽兰》文字谱展开研究的是日本江户时期的儒学家荻生徂徕。[5]他在《幽兰谱抄》一书中对乐曲曲首一段进行了释读,发现《幽兰》文字谱并未明确标示音高,于是他结合由中国传之日本的律学方法,在原谱旁添加了音高标注。另一部与荻生徂徕《幽兰》复原演奏相关的《物观校正〈幽兰谱〉》,也同时在文字谱旁配以律名和类似于拍子的符号。日本学者林谦三曾感叹:《幽兰》虽有乐谱但无节奏,因而无法演奏。[6]20 世纪以来以杨宗稷为代表的多位中国琴家,以复奏出唐代遗音为目标,对《幽兰》文字谱展开了释读和打谱研究。他们工作的主要内容是“释其指法,补其节奏”。日本学者山寺美纪子认为《幽兰》文字谱中“所见的‘应’之记录,是在没有标示音高的《幽兰》谱中对有关音程之信息的唯一提示”,[7]并指出“《幽兰》并没有将乐曲中的所有信息予以记谱,在进行实际弹奏时必须要加入一定程度的推测和想象或者说是创造性的要素”。[6]405音乐是以时间为基础的艺术形式,其结构和细节共同构成其表现形式。要对音乐结构进行分析,必须提供基本的信息,包括音高组织、纵向结构信息和强度变化、横向结构信息。可见,《幽兰》文字谱包含的音乐结构分析所需的基本音乐构成要素信息不足,特别是显性音高组织和时间序列上的强度信息(如节拍、节奏、速度等),因此难以以其为研究对象对此曲结构进行深入探究。

通过记录琴家打谱结果而形成的主要以五线谱为主的乐谱,可简称为“打谱乐谱”。从打谱乐谱入手考察《幽兰》的结构特征难以突破的原因在于,《幽兰》的乐谱形成过程及其记谱特点,可能导致其中承载的音乐构成要素信息,尤其是强度变化和横向结构信息的偏离,使得对其音乐结构特征的研究变得更加复杂化。前文已述,《幽兰》文字谱缺乏节奏、节拍与显性音高特性,这些缺乏的信息是通过打谱来补充和完善的。也就是说打谱乐谱实质上是对打谱结果的一种转录。近代以来,古琴记谱的改良尝试大都以从西方传入的五线谱为基础,再辅以减字谱或简谱或自编符号等其他记谱形式。例如王光祈、杨荫浏两位先生早期的尝试,以及中国艺术研究院音乐研究所及北京古琴研究会在1962 年合编《古琴曲集》均是如此。众多学者对打谱乐谱记谱方式进行了研究,对它的优势和不足已有明确的判断。在不足的方面,例如查阜西先生对它“搀入现代音乐的意味”颇有担心;[8]杨春薇也指出“西方五线谱式运用于记录古琴音乐上仍存在的一些不足,其中比较突出的仍是‘节拍’问题”,“西方谱式中的‘小节线’概念下的轻重拍模式不能完全适用于古琴音乐的记写”,[9]等等。

二、理论框架和概念化

本文研究的对象为8 位琴家的演奏音响,它们的存储介质为CD 盘片,实际存储的是数字编码音频信号。为了对琴家音响进行分段和结构化的研究,我们采用了音频内容分析方法。音频内容分析(Audio content analysis)是计算音乐学和音乐数据学领域研究工作中使用的一种方法,它从数字编码音频信号中提取有意义的特征表示,用于特定音乐分析任务的表征。在此,“有意义的特征表示”指的是为达成研究目的而采用的可行技术策略。

音乐音频结构化是音频内容分析中的关键任务。该任务源自音乐声学、音乐心理学等学科对人类听觉系统音乐声感知机制的研究成果,包括音高、音强、音色、音长以及协和感知理论等。其目的是将连续时间间隔片段划分为具有音乐结构意义的类别,形成一个由开始和结束边界定义的连续时间间隔的音频流。该分割任务分为小范围和大范围两种。前者称为精细分割,指单个音符之间的边界或由节拍位置规定的节拍间隔;后者称为疏略分割,指音色或演奏法的变化,或独奏与合奏部分之间的界限等。精细分割片段的形成是找到疏略分割片段的前提。疏略分割片段的关系分析有三个角度:重复性、新颖性和同质性。重复性用于识别重复出现的模式,新颖性用于检测对比和过渡部分,同质性用于确定它们之间在某些音乐属性上的相似程度。根据安西·克拉普里(Anssi Klapuri)等人的研究,音高色度、速度和梅尔频率倒频系数(MFCCs)三个维度可用于确定音频片段之间是否存在重复性、新颖性和同质性关系。[10]然而,我们的实验发现,单独使用音高色度信息来确定古琴声音样本音频片段的边界并不能很好地展现曲目结构特征。因此,在本文中,我们采用了更有效的表征方式——自相似性矩阵(Self-similar matrix,SSM)。音乐音频信号的SSM 是通过计算每个特征向量与其他特征向量的距离而构建的矩阵,该方法由乔纳森·富特(Jonathan Foote)提出,朱尼·保卢斯(Jouni Paulus)等人于1999年证实了SSM 用于表征音乐音频结构的可靠性。[11]

具体而言,SSM 按照如下方式表征音乐音频结构:同质性属性对应于SSM 方格块状结构,重复性属性对应于SSM 条纹状结构,除了这些属性之外的结构为新颖性属性片段。在图1A 中,展示了一个理想型的SSM 结构,它的结构为AABCA。在SSM 中,最显著的两个结构为块和条纹。如果特征序列捕获的音乐属性特征在整个音乐音频部分的时间序列内保持一定的稳定性,那么每个特征向量都与该片段内的所有其他特征向量相似。此外,如果特征序列捕获的音乐属性特征在整个音乐部分的持续时间内保持某种恒定的音乐属性,那么每个特征向量也将与该片段内的所有其他特征向量相似。在SSM 中,方格块状的大数值表示特征序列包含两个重复子序列,例如旋律具有同质性的两个子片段,那么这两个子序列的对应元素彼此相似。同时,SSM 中呈现出重复的方式是平行于主对角线的高度相似的条纹。

图1 .理想型SSM 与SSM 实例

三、本文的工作与结果

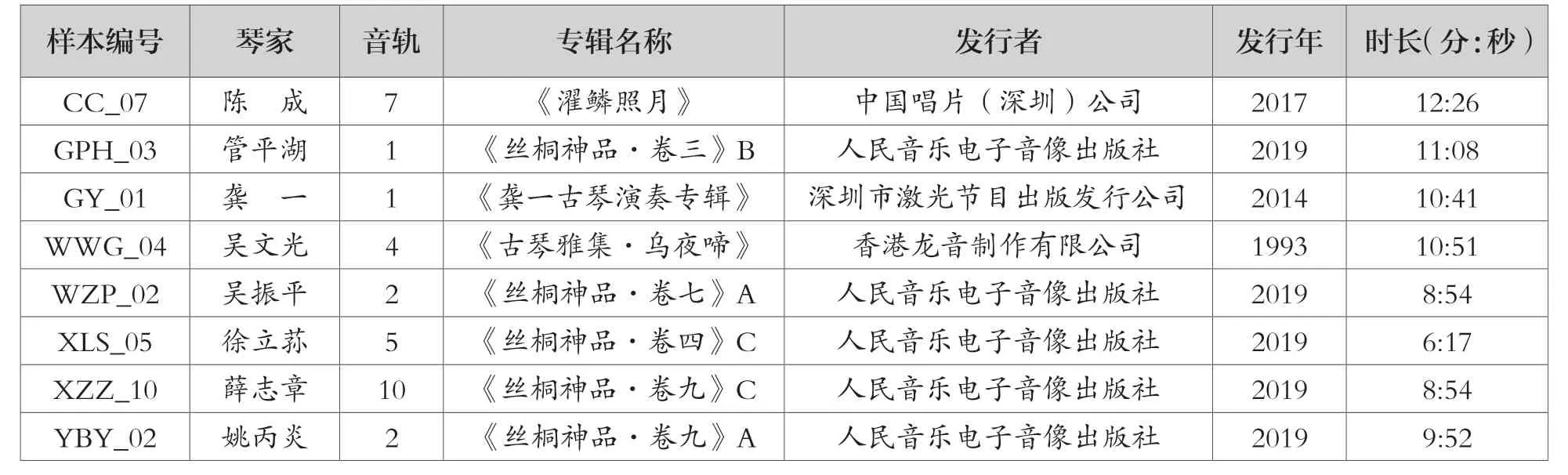

本文选取了8 位琴家公开出版的《幽兰》演奏音响资料(以下简称“琴家音响”)作为研究对象,其来源信息见表1。为了表述方便,本文将以表格中的“自编号”代替琴家音响的具体名称。选择这些音响资料的原因有两点。首先,徐立荪等7 位先生是新中国成立后首批公认能够据文字谱弹奏《幽兰》的琴家之一。根据查阜西在1954 年编印的《幽兰研究实录》(第1 辑)“序言”记载,在时任中国音乐家协会主席吕骥的嘱咐下,查阜西向全国近十余座城市的琴坛友人写信,调研《幽兰》相关资料,并邀请他们“集体致力于此谱之弹出”。[2]这一以复奏出《幽兰》音响为主要目的的大型学术活动历时3 年,成果极为丰硕,除辑录三本《幽兰研究实录》文字资料外,还采录了多位琴家的《幽兰》演奏录音。根据查阜西在1956年的统计,能弹奏《幽兰》的琴家有徐立荪、姚丙炎、吴振平、吴景略、管平湖、喻绍泽和薛志章。其次,根据本文作者通过“中国标准录音制品编码(ISRC)中心”ISRC 数据库查询所得,龚一、吴文光和陈诚三位琴家的《幽兰》演奏音响资料也已公开出版。[12]出版物所附的图册也标明了打谱源谱为《幽兰》文字谱,因此我们将这些音响资料一并考察。不过,笔者经过多方查询,仍未能找到直接证据证明吴景略和喻绍泽两位先生演奏的《幽兰》音频文件。

表1 . 琴家音响来源信息表(以编号前两位字母排序)

为了清除无效数据、突出特征,我们对琴家音响进行了数据预处理和特征提取。具体而言,我们采取了以下步骤:首先,将立体声制式合并为单声道制式,从而减少通道数量;其次,移除曲首和曲尾无音频内容的空白数据区域;最后,将采样率从CD 标准的44100 Hz 降至22050 Hz。在经过数据预处理之后,我们得到了样本集。表2 呈现了用于分段任务的音频描述符集,它结合了G.M.Bhandari 的研究经验。[13]

经过文献调研和可行性分析,本文为琴家音响设计了一个程序进行结构分析(如图1 所示)。具体步骤如下:首先,在频谱特征、音高色度特征、基于MFCC 特征以及基于速度的特征这四个维度对录音进行特征提取,形成特征数据集。其次,进行局部相似度测量和特征向量配对比较,完成矩阵计算。接着,针对每个样本,运用增强策略在解析度、平滑化、移动不变性和阈值处理上进行处理,以绘制SSM 来表征它们的结构特征。[14]最后,采用监督聚类方法对特征数据集进行降维和比对,并对结果进行可视化,以达到对结构差异和音乐感知物理参量差异的比对目的。在执行过程中,所做的处理和结果如下所述。

首先,该研究评估了结构分析程序的性能。具体而言,我们使用YBY_02 样本制作了一个包含重复和再现结构的预设样本。在Audacity 中,我们随意选择原始样本的一段音频并将其复制,以构建重复结构,并在结束点处再次粘贴,以构建再现结构。然后,我们运行了结构分析程序,该程序侦测并绘制了音乐音频信号的SSM,如图1B 所示。通过与预设样本的比较发现,原始SSM 已清晰地呈现了预设曲目的重复特征块和再现特征块。在经过阈值优化处理后,预设曲目的重复段落和再现段落也以条纹形式清晰呈现。研究结果表明,该程序对于琴家音响结构分析具有较为可靠的性能。

其次,在解析度、平滑化、移动不变性和阈值处理等方面,我们运用增强策略,为每个样本绘制了SSM,重点表征了各样本内片段之间的重复性、同质性和新颖性关系。以GPH_03 样本为例,图2A 是通过从样本中提取的音频特征绘制的SSM,它以块状形式指定了一对特征之间的相似度量;图2B 是在图2A的基础上绘制的一种增强型SSM,它突出显示了录音中的谐波关系;图2C 是在图2A 的基础上绘制的另一种增强型SSM,通过抑制低于给定阈值的数值,它显示了录音中最重要的结构。矩阵下方的结构标签是在综合分析三种SSM 的基础上绘制的。为了突出八个样本的结构特征,我们对样本集的八个样本的SSM都进行了上述增强处理。图3 展示了这一结果。

图2 . GPH_03 样本的SSM 绘制流程

图3 .8 位琴家音响的增强型SSM 表示

最后,采用线性判别分析算法(Linear Discriminant Analysis,LDA)对音频文件的特征数据集进行降维,并比较八个样本在结构和音乐感知物理参量上的差异。LDA 是一种监督聚类方法。该算法通过线性变换将原始特征空间映射到低维度的子空间中,并最大化类间距离和最小化类内距离,以达到更好的分类效果,因此可用于将音频文件的高维特征空间降至低维。[15]对样本的音乐感知物理参量差异进行比较的原因在于以下几点:其一,音乐艺术表达结构常常以时间序列上的音色差异化布局为特征。《幽兰》文字谱中显示此曲在音响组合模式方面存在一些重要特征,其中包括将同质性音色以及由此演变而来的同质性和异质性音色,按照时间序列形成“部分—整体”的层次结构。其二,从纵向上看,8 个样本共享横向音响组合模式组合特征,但仍可能因演奏技法的布局差异而导致结构差异。其三,从技术角度而言,音频内容分析的结构分析任务本身就是一种多维度分析任务,在分段时需要使用与音色特征相关的音频特征。表3 呈现了比对结果的归一化数值,而图4 在二维视图上展示了8个样本的结构差异和音乐感知物理参量差异,其中横坐标表示结构差异度,纵坐标表示音乐感知物理参量差异度。

表3 .使用LDA 算法计算的样本集结构差异与音色感知物理参量差异归一化数值表

图4 .八位琴家音响结构差异与音乐感知物理参量差异散点图

分析比对结果后,本研究发现,8 个样本的音乐感知物理参量差异主要受两个因素影响:一是录音方法,特别是拾音方式的差异,例如CC_07 样本的技法噪音强度显著高于其余样本;二是琴家所用古琴的琴弦类型不同,例如XLS_05 样本之所以在音乐感知物理参量差异上表现明显,是因为它是唯一使用丝弦的样本。

结 语

本文主要使用音频内容分析技术,研究了八位琴家公开出版的《碣石调·幽兰》演奏音响资料。首先使用音乐音频信号自相似矩阵对音乐结构形态进行了可视化呈现;随后使用聚类算法对音频特征数据集进行了降维和归一化计算,从结构差异度和音色感知物理参量差异度这两个维度进行了音乐结构特征比较研究。通过对结果进行分析,试将古琴曲《碣石调·幽兰》八位琴家演奏音响资料的结构特征总结如下:

第一,在共性结构特征上,它们的结构布局趋于一致。主要体现在:1、除都有引子与尾声外,都可以被分为五个大的部分;2、时长最长的部分均为第一部分;3、在第一和第三部分之间以及第三和第五部分之间均存在新颖性片段;4、第一部分为全曲主要动机源,第三、五部分以及尾声的重复性和同质性材料主要源于第一部分;5、第三部分和第五部分具有高度相似性;6、第二部分和第四部分具有一定的相似性。

第二,按照个性结构特征相似程度,它们可被分为四个群组:第一组由薛志章、姚丙炎版、吴文光、吴振平演奏的版本组成;第二组是陈成演奏版;第三组是徐立荪演奏版;第四组是管平湖演奏版。

音乐结构作为一种多样化的认知方式,其划分依据和结构类别定性等方面存在着广泛的讨论空间,这是音乐结构分析的迷人之处。因此,基于音频内容的音乐结构分析往往无法做到结构类别的定性。本研究初步探究了古琴曲《碣石调·幽兰》的音乐结构,旨在提供一种新的视角。该研究还有许多待进一步追问的问题,例如不同时期出版的此曲演奏音响资料的结构形态是否趋同且稳定,是否存在规律以及它是否能够反映唐初及以前中国古琴曲的结构特点和构成原则等。为回答这些问题,还需要从多个学科和视角对此曲进行更全面和细致的研究。