学会分析通讯的报道角度,理解事实与观点的关系

2023-08-16汪伯承

汪伯承

入乎其内

1.学会分析通讯的报道角度

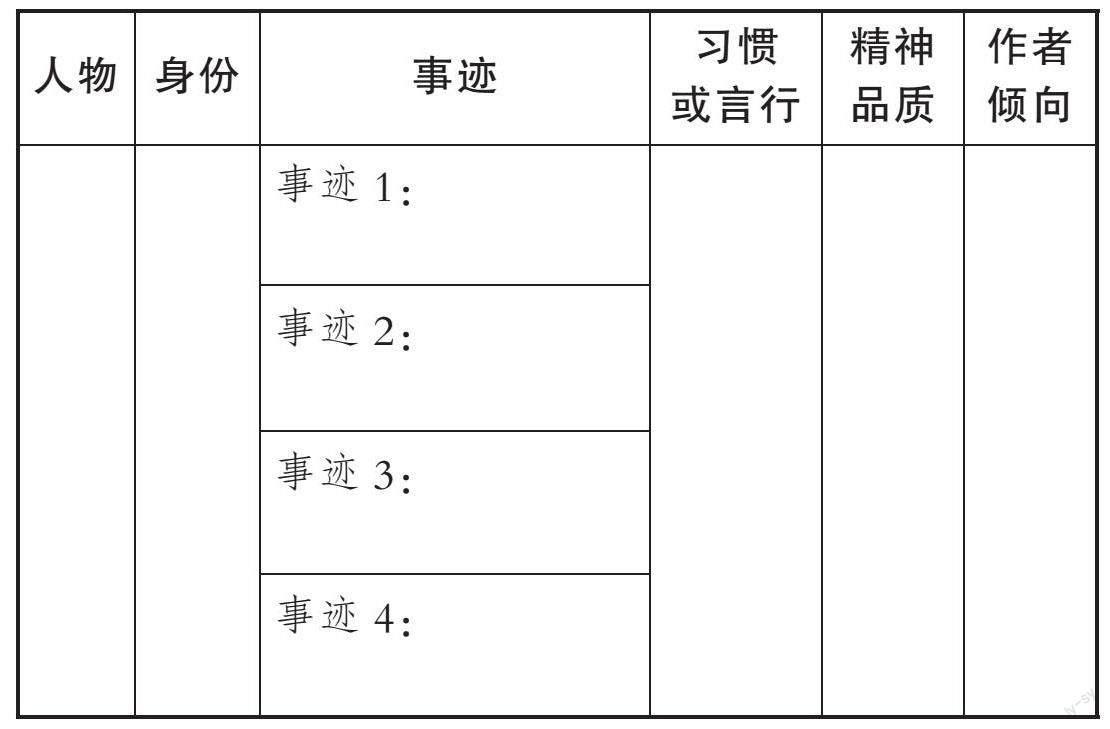

要想学会分析通讯的报道角度,可以以《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》为例,从人物姓名、身份、事迹、习惯或言行、精神品质以及作者倾向等角度入手。在概括人物事迹时可以先采用“主+谓+宾”的方式,如:袁隆平寻找并发现了杂交水稻。另外,在分析时进一步思考:仅凭“袁隆平寻找并发现了杂交水稻”这一句话能否体现袁隆平实事求是、勇于创新的科学精神?实际上,人物通讯报道由人物生活的经历或事件发展的过程和作者根据人物事迹所提炼出的主题两部分内容组成。

由此,我们可以总结通讯的报道角度的重点:(1)以典型事件表现人物的精神品质;(2)围绕中心选材,不追求面面俱到;(3)适当细节刻画,让人物真实感人;(4)选材的来源多样,报道力求还原。

2.理解事实与观点的关系

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,我们在看待事件、现象或人物时,往往会因为立场、角度的不同,有不同的看法和见解。要理解这一点,也就是要理解“事实与观点”的关系。

为方便区分“事实”和“观点”,可以先看一组例子:小狗有两条腿、雪糕温度很低/小狗很可爱、雪糕很好吃。

第一组是事实,第二组是观点。一般认为事实是客观的,观点是基于事实的一种主观判断。作者观点,即作者倾向,我们可以结合《心有一团火,温暖众人心》中张秉贵的事例来理解:忆往昔被兵痞打,今天却收到女顾客的水果而感慨不已(事迹)——懂得感恩、乐于奉献(精神品质)——赞赏(作者倾向)。

这样我们能够进一步总结出新闻中事实与观点的关系:(1)新闻需要呈现出事实本身,可以通过插入作者观点让受众更好地理解新闻事实的前因后果、意义价值。(2)作者自己的观点应基于事实、常识、话题、主旋律和正能量,发挥新闻应有的、正确的舆论导向作用。(3)受众在了解新闻事实的基础上,可以参考作者的观点,做出自己的判断,形成自己的观点。

出乎其外

孟凡东:“00后”钳工冠军的无悔青春

把劳动的种子种在内心最深处

2015年秋天,当还是懵懂少年的孟凡东,进入徐州工程机械技师学院,第一次进入钳工实习车间时,他便知道这就是自己要走的路。孟凡东在老师的指导之下,尝试着制作各种工件。在少年壮志中,台钳不仅是一个工具,更是通向未来的纽带。

劳动苦吗?孟凡东曾经很多次面对这个问题,他从不否认;但他更知道,劳动也会使人快乐。从那时起,成为一名优秀钳工的种子就埋到了他的内心深处,随着时间和不间断的努力生根发芽、而后变得茁壮。

孟凡东在技能训练时,有一种跟自己“较劲”的精神。第一次接触盲配件训练时,孟凡东已经满足课堂要求的作品一次次被自己否定,直到凌晨两点,他才制作出一件能让自己“看得上眼”的作品。

让匠人精神浇灌青春的繁花

2021年4月,为备战第七届全国职工职业技能大赛,孟凡东苦练技能。每天早晨5点起床背书,7点开始实操训练,一直训练到晚上12点,然后继续背题到凌晨2点休息。在训练期间,保持一个动作一站就是一天,干一整天下来腰酸背疼。可他没有叫苦,仍旧一如既往地坚持。正是因为这份坚持,他一路过关斩将,先后获得徐州市选拔赛第一名,江苏省选拔赛第三名,最终获得冲刺全国总决赛的资格。

在灯火通明的全国比赛现场,面对耀眼的灯光、围观的裁判、直播的镜头,表面淡定的孟凡东,心里开始有些紧张。虽然心理上有波动,但在技术上,他还是一如既往地“稳”。在台钳比日常训练高十公分的情况下,他一边快速打磨,一边积极适应。很快,在作业中习惯全身心投入的孟凡东,就忽略了灯光、镜头和观众,进入到了工具与工件交错的世界里。

尽管当时的气温只有13摄氏度,但长达6小时的比赛,让孟凡东的脸上、面前的工作台上,全都是大汗淋漓之后的痕迹。当比赛结束后,孟凡东在工具箱上癱坐了十几分钟,缓过来之后的第一句话就是:“我这辈子都忘不掉那种脱力的感觉。”凭借着赛前两百四十多个日夜的磨炼,他以纯手工的方式制作了精度高达0.01mm的旋转组合体工件。出众的作品,赢得了评委的声声赞许,最终他以超第二名10.15分的好成绩获得了第七届全国职工职业技能大赛钳工赛项第一名的荣誉。

(选自“新华网”2022年4月29日,有删改)

◆赏析

这是一篇人物通讯,讲述了00后钳工冠军孟凡东的故事,选文分为两个部分,分别是学习时代和备战比赛。通过几个典型事件,彰显了这位00后钳工身上的劳动者的光辉。从通讯的报道角度来看,备战比赛的事件运用细节描写,反映了孟凡东的劳动精神。从理解事实与观点的关系来看,作者既转述了孟凡东的话语,也用“有一种跟自己‘较劲的精神”等语言来评价孟凡东,赞扬了他的劳动精神。

拓展训练

阅读下面的文字,完成后面的小题。

张桂梅:愿做大山里的一盏灯

长期扎根边疆教育一线,张桂梅曾目睹许多女孩因家庭贫困等原因辍学。多年前一次家访路上的偶遇,让她萌生了创办一所免费女子高中的梦想。一个十三四岁的女孩呆坐在路边,忧愁地望着远方。张桂梅上前询问得知,父母为了3万元彩礼,要她辍学嫁人。张桂梅想带女孩走,但女孩母亲以死相逼,她只能无奈放弃。

2008年9月,在党和政府以及社会各界帮助下,张桂梅终于实现了她的梦想,全国第一所免费女子高中——云南丽江华坪女子高级中学落成开学。

华坪女高建校十余年来,张桂梅一直坚持住在学生宿舍。每天5点15分,她起床为学生提前打开教学楼楼道的灯;白天学生上课时,她会到每个课堂都转一遍,确保老师认真授课、学生认真听讲;学生吃饭时,她督促学生抓紧时间吃饭;深夜12点多查完宿舍,她才回到自己的单人床上……

学校办学头几年,她还可以跟着学生跑操。但因长期过度操劳,她的身体渐渐不堪重负。“学生低分进、高分出,女高的成绩是张老师拿命换来的。”华坪女高教师朱蓉说。

除了在学校陪伴学生,张桂梅一直有寒暑假家访的习惯,几乎每一名女高学生的家里都留下了她的足迹。如今,这样翻山越岭的家访已越来越艰难,因患有严重风湿,她的双脚肿得连穿鞋都困难,有时疼得只能坐轮椅。今年1月放寒假前,同事们一次次劝她,脚都肿成这样了,不如趁着假期好好休养一下。张桂梅嘴上答应好好养病,可刚一放假,她就急急忙忙踏上家访路。

建校至今,华坪女高已有2000余名毕业生考入大学。“过去十多年,我们最自豪的就是能把这么多大山里的女孩送进大学。”张桂梅说,许多女高学生如今已大学毕业,成为教师、医生、军人、警察……“祖国哪里需要,孩子们就到哪里去。不管在哪条战线上,她们都能为国家作出自己的贡献。”

“当选党的二十大代表,让我感到无比光荣,又责任重大。”张桂梅说,“我们要坚持做高山峡谷里的‘灯盏,照亮孩子们前行的路,为党和国家培养更多人才,让党放心,让老百姓满意。”

(选自“新华网”2022年10月9日,有删改)

1.阅读全文,完成表格。

2.张桂梅的经历,带给了我们怎样的启示?请结合材料和现实简要概括。

答:

(参考答案见下期中缝)