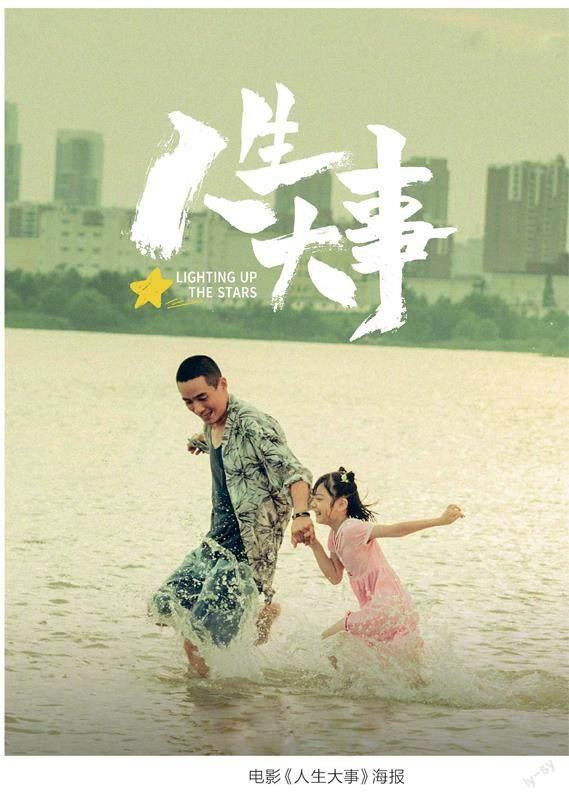

生命的价值与安顿:《人生大事》生命观解码

2023-08-15王建华丁然

王建华 丁然

《人生大事》是一部少有的关于殡葬行业的影片。整部电影充斥着市井的斑斓和人生的悲欢,以死亡开始,以仰望代表死亡的烟火“星星”结束,带给人更多对生死的思考。相對生的欢喜,死对中国人来说更有禁忌和隔阂的意味,不同于一些电影将死亡作为“催泪弹”或对死亡避而不谈,这部电影直面死亡,通过不同的人物与情节展现中国传统文化对生死的不同思考,引导观众理性看待死亡,保持乐观的生活态度。

一、生死与道路抉择

影片为莫三妹和小文之间的情感铺就了巨大的以生死为主题的幕布,五场葬礼和一场婚礼贯穿于整个故事。电影的开始便是突如其来的死亡,第一场葬礼的死者是小文的外婆。哥哥告诉小文外婆在黑箱子里,要被烧成灰,但小文认定是莫三妹带走了外婆,因此坚持要找莫三妹要回外婆。此时小文与莫三妹相遇,两人的相识以一种对立的关系展开;第二场葬礼的死者是一位因病去世的小女孩。莫三妹把被小文涂鸦的骨灰盒交到了女孩父母的手上,等到的不是劈头盖脸的责怪,而是夫妻俩深深地鞠躬。此时莫三妹深深感到这一行业带给人的尊严和意义,他与小文的感情也在慢慢升温;第三场葬礼是给一位活人办的葬礼。小文为了帮莫三妹拉生意,找了一位因子女纠纷而心力憔悴的老人。给活人办葬礼本是大忌,但偏偏老人肯花钱,小文敢介绍,莫三妹敢去做。第四场葬礼的死者曾抢走了莫三妹的恋人,带给莫三妹无尽的屈辱,但在进行痛苦的心理抉择后他决定去修复这个因车祸而残缺不全的尸体。此时的莫三妹逐渐看到了死亡的强大,死亡面前其他所有情绪都会让步,对尸体的修补与缝合也正是他对自己人生道路的选择和铺设。最后一场葬礼的死者是莫三妹的父亲。擦拭父亲遗体的莫三妹没有了之前的慌张和不安,他抱着父亲的骨灰盒思考着父亲留给他的问题:如何死得体面。婚礼安排在影片的最后,新人走出婚纱店,走入寿衣店。

导演从死亡的角度来看待活着,将死亡直白地刻画在观众面前,没有丝毫的修饰,但谈及死亡时原本晃动的镜头也安静了下来,就像人的一生,除了死亡之外都免不了纷扰与坎坷,只有死亡是平静的。这样看来,即使从婚纱店走出就迈入了寿衣店又有什么可忌讳的呢?

二、生命的选择:电影中生死观导向分析

生死问题是人类终极关怀的一个重要问题,是哲学、宗教必须面对的问题之一。在中国传统文化中,儒家“乐生”“轻死”;道家以豁达的态度跳出生死审视人生;佛教提倡“轮回”,使人生有了某种道德秩序。电影中交织着各种对生死的看法,这既矛盾又是其优点,对生与死的态度没有定论,单个角度的阐释有失偏颇,多角度论述又不能详尽。导演对生死价值的传达没有刻意地渲染,更多是从普通人的视角出发,将生死摆在面前来引发观众思考的。

(一)“乐生”“轻死”的生死观

影片站在死亡的立场看待活着的意义,死亡是人生必须经历的过程,但如何把活着的人变为不同的样子,体现了儒家对生的价值追求。

从儒家文化的角度来看生死,具有“乐生”“轻死”的特点。所谓“乐生”,是儒家大贤在生死之间更重视生的地位。“季路问事鬼神。子曰:‘未能事人,焉能事鬼?曰:‘敢问死。曰:‘未知生,焉知死?”[1]因为死的未知,所以生更值得探索和珍惜。在如何关注生的问题上,儒家文化重视人生观的培育,强调生的价值在于立德、取仁。“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远忽?”[2]孔子甚至提出:“朝闻道,夕死可矣。”[3]只要在生之时“闻道”便可坦然面对死亡。这里的“道”与“志于道,据于德,依于仁,游于艺”[4]之中的“道”相似,是一种现世之中的人格追求。所谓“轻死”,是因为在儒家文化中死亡从来不是不可谈及的,尤其在孔门中,孔子不忌讳谈到死亡,甚至时常谈论到死亡,借此增加对死亡的认识来疏导人生。其中最重要的是通过丧葬来认识和端正对死亡的态度。“子曰:生,事之以礼。死,葬之以礼,祭之以礼。”[5]孔子面对死亡没有焦虑与恐惧,而是以一种平和的心态“葬之”“祭之”。这虽是对待他人死亡的态度,但这种态度建立起来之后也将会成为对待自身死亡的规范。此外,孟子继承孔子“生死有命”的思想,将死亡分为“正命”和“非命”,“尽其道而死者,正命也,桎梏死者,非命也。”[6]可见孟子认为死是生的终点,在现世之中的修炼正是为了逝于“正命”,同时他又强调在生死之间的抉择要顺于“义”,不苟且地活着。“生亦我所欲也,义亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”[7]儒家文化之中,死不是值得恐怖的事情,更重要的是如何有价值有信念地活着,生死之间的抉择中体现了现世追求和人格的差异。死亡让莫三妹逐渐看清他职业的意义,他也在对生死的考量中认识到了老莫说殡葬师这行“有能耐的看不上,没能耐的干不了”的意味,不再把自己的不幸归咎于这份职业,默默装下了对这份职业的圣人之心。

(二)“生死如一”与“生死轮回”的生死观

老莫的一生虽然平凡隐忍,但他的精神十分豁达。他身体不好依然偷偷喝酒,去世后不在意世俗的眼光,而是交代子女把自己装在一个小罐子里,办一个私人定制葬礼,并借此给三妹出了个考题:如何死得体面。老莫想要一个不一样的葬礼,想让三妹直面死亡,走好自己的路。三妹用自己的方式回答了父亲的考题,他把父亲的骨灰装到礼炮里射到天上,开出一朵绚丽的烟花。在这之后,老莫重回天地。老莫的葬礼最能体现道家超然世外的生死观念。

道家的生死观与儒家有相似之处,即不避讳谈论死亡,将生死看作是自然的过程,但在如何掌握生命的问题上儒道差异明显。儒家强调在现世的修炼中“闻道”“取义”,是一种人格追求,而道家则以一种形而上超越现实生活的审美色彩,以一种旁观者的视角审视人生,体现了豁达乐观的精神境界。老子认为死亡是自然发生的事情,“天地尚不能久,而况于人乎?”[8]天地万物都会死亡,人也不可幸免。但在天地之上还有一种形而上的“道”,即“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰‘道,强为之名曰‘大。大曰逝,逝曰远,远曰反。”[9]“道”在道家观念之中是比天地更为根本的存在,是宇宙的本原,天地万物由“道”所派生,是“道”永恒变化之中的不同形态。人的生死在“道”的演变过程中也只是物质变化的过程,“生也天行,其死也物化”[10]。由此可见,老子认为人的生死是自然而然的过程,因此不必畏惧死亡。庄子继承了老子的思想,并用死亡的必然性来消除对死亡的恐惧和焦虑。既然死亡之后的世界是不可预知的,所以死亡可能让人恐惧焦虑,也可能让人欣然向往。“始吾为生之时,焉知生之乐也?今吾未死,又焉知死亡不乐也?”[11]因为对死亡的未知,故不能排除死亡世界存在“乐”的可能性。由此也不难理解为何庄子要在妻子去世后鼓盆而歌了。这里为死者而歌不是对死亡的渴望也不是对生的厌倦,而是因为死亡终结了生命在现世之中受各种异己力量的压迫,死亡的到来“是相与为春秋冬夏四时行也”[12],使生者产生了“不以物喜,不以己悲”的超然心态。老莫是剧中对死亡的态度最超然的人,他的死也是剧中最超然的存在,莫三妹以一种世俗不可接受的方法回答了父亲的问题,伴有骨灰的烟花在空中绽放,既是生的灿烂也是死的无憾。

在小文的追问之下,莫三妹附和着说外婆变成了天上的星星,在电影的结束,一家人望着天上的星星,怀念着逝去的亲人,向往着未来的生活。这里蕴含着一些隐晦的佛家关于生死的思想。不同于佛家把死亡看作生命的终结,也不同于道家将生死类化为“道”的演变,佛家以“轮回”来看待生死。死是生命存在的必然环节但不是终点。“一个人的身体死亡了,但他一生中所造的‘业还活着,他的精神还有来生,一致二生三生,这是佛学的主题,也是佛教的根本教义。”[13]类似于道家自然观生死的演变,佛家认为死亡代表此生的结束和来生的开始,此生之气消散之后会变为另一生命的气,肉体会消失,而精神会常在。外婆离世后,留给小文的念想是一个祖传戒指和一个留有外婆声音的电话手表,前者是外婆有意留给小文的,后者是小文有意记录的。外婆的镜头只有开头的一幕,却以小文想念的形式充实地存在于整部电影之中。外婆的身体变成了天上的星星,外婆对小文的爱却长留在了小文的心里。

三、生命的安顿:生死观的现实破局

生与死的问题曾深深困扰着莫三妹,他整天旁观死亡,却没有思考死亡,他每天都在活着,却不知道如何好好活着。他打架斗殴、粗暴交流、厌烦工作,最想做的事是拿到父亲的房本赶紧转行。但小文的骤然闯入和父亲的离世使三妹对生与死的认识发生了翻天覆地的变化,在给老六整理遗容时,他看着老六家人痛苦的场景,与他过往所有的怨愤都成了过眼云烟。莫三妹因职业而困扰的心态只有职业选择相同的人才能深刻体会,但他对于生与死的困扰却是人类普遍面临的困境。人生活于社会群体之中,无论是生是死都会引起群体的关注。在儒家和道家思想之中,死亡都是可以被超越的,“死亡规定了人生有限性,才给了人以超越死亡的冲动,也为超越死亡提供了可能”[14]将人生价值放在此岸世界,不执着于不可追求的彼岸世界,即如“知其不可奈何而安之若命,德之至也”[15]。

中国特色社会主义现代化建设需要我们重视人的成长成才和全面发展,在实现中华民族伟大复兴的伟大征程中,我们所追求的生命的价值需要在社会中寻求统一,需要在民族复兴宏愿和国家建设的中实现对个体生命价值的实现。由此,与前文传统文化的生死观作比较,我们可以得到对生死观认知破局的当代路径。

第一,认知生死,直面死亡。小文对外婆去世的认识经历了先认知生死,再直面死亡的过程。外婆刚去世时,她化身小哪吒向莫三妹追要外婆,经历了善意的谎言与残酷的真相后,她慢慢接受了外婆去世的事实,情绪从怨愤变得平和,在心中种下了一颗关于认识死亡的种子。对生死的认知往往从认识死亡开始。马克思强调死亡或否定是事物发展过程中具有决定意义的环节,死亡和否定意味着新事物的产生和发展,“死亡本身已预先包含在生命里面。”[16]恩格斯提出“生就意味着死”[17]的唯物辩证法命题,坚持把死亡看作生命中的重要构成。毛泽东在《关于哲学问题的讲话》中指出:“一个消灭一个,发生、发展、消灭,任何东西都是如此。不是让人家消灭,就是自己灭亡。人为什么要死?贵族也死,这是自然规律。森林寿命比人长,也不过几千年。没有死,那还得了……死了人应当开庆祝会,庆祝辩证法的胜利,庆祝旧事物的灭亡。”[18]对死亡产生畏惧的部分原因是源自对死亡的无知,在“重生避死”的环境之中,死亡一直是人们避而不谈的敏感词汇,人们谈及死亡时往往情绪化,不能以平常心去对待这一生命自然现象,因此需要用唯物辩证法来直视人的生死。从人类个体来看,人的生命活动建立在物质世界的基础上,生命作为普遍的存在,必然经历由生入死的过程,但也正是死亡可以让人们可以重新审视生命,提醒人们生命具有的意义,赋予了生命价值。从人类集体来看,众多个体的生死连接构成了生命的更替,个体生命和集体生命的矛盾让人类集体得以保持生与死的平衡,人类集体才得以生生不息。

第二,以人为本,生命至上。电影中出现了荒诞的一幕,即上述中的第三场葬礼——活人葬礼。要给自己办葬礼的老人是因无法忍受子女在拆迁款上的争执,而执意要花光拆迁款,进而解决子女争执的贪欲根源。马克思曾批判过资本主义社会中“物的关系对人的统治”,警醒人们要警惕物化关系造成的人生命的困境。当下中国,部分人被对金钱和物质的贪欲反噬,成为资本的奴隶。个人主体性的发挥和价值的实现已然失去了应当遵循的价值尺度。马克思提出的商品拜物教、货币拜物教、资本拜物教以及当前西方马克思主义者提出的“科技拜物教”等在社会生活中已经应验。物化关系使个人的生活充满孤独、冷漠与焦虑。在物的世界里,人们以个人独立的活动为利益前提,不顾一切地追逐个人利益的同时意味着妨碍了他人利益的实现,即与他人之间存在一种冷漠的竞争关系。办活人葬礼的荒谬正是源自物化关系导致的个人冷漠的生活状态。因此,一方面要以人为本,关注人的精神文化生活,用市场经济条件创造的社会财富反馈人的精神生活和物质生活,解决因物化关系带来的人对生命的被动。在生态危机、粮食危机等现实社会的种种问题中我们不难发现现代社会的发展一方面带来了科学技术的突飞猛进,实现了社会的发展,但与此对比较为明显的是个人生命的失落成为现代社会进步的代价。实现个人自由全面的发展与社会发展的统一成为无数个体对生命安顿的渴求。这要求我们在现代化建设中要更加凸显对人的发展的考量,彰显人的主体价值,并构建完善的社会制度保障人的自由全面发展与社会发展的统一。

第三,超越生死,实现价值。《人生大事》的叙述通过两个感情线、五场葬礼和一场婚礼的时间线串联起来,感情线上以对立开始以团圆结束,时间线以葬礼开始以婚礼结束,感情线与时间线的交合点正是导演站在死亡的角度来看待如何活着的立场表现。死亡总会如约而至,最重要的是如何活着,这也是这部电影带给人的最大回味。毛泽东在《为人民服务》一文中指出:“人总是要死的,但死的意义有所不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。”[19]人生价值目标是人生目的、理想在人生价值观念中的体现,对个体人生和整个国家或民族都有导向意义。生命的最高价值在于超越生死的有限,融入民族生命的无限延续之中。“在人类的历史长河中,任何一个生命个体的存在都是短暂的、有限的,而每个生命个体又总是力图在自己的生命活动中追求人生的最大意义和最高价值。这是‘有意识的生命活动的‘短暂与永恒‘有限与无限的矛盾,也是评价人生的‘有意义与无意义的矛盾。”[20]因此要以社会主义核心价值观来增强个体的社会责任感,超越生死界限,在有限的时空上使有限的生命创造出无限的价值和意义。时间方面,人是时间的主体,时间是人的生命尺度,人要从时间上把握时间就要重视时间,充分利用时间。马克思认为自由时间的增长会扩大人的发展空间,即自由时间的增长与人的自由全面发展成正相关,而增加自由时间就要提高劳动生产率,在更短的时间里创造更多的物质基础。空间方面,资本主义生产方式的生成和发展过程就是空间的重组和再造过程。人的生命在资本主义社会中受制于资本逻辑下的“空间”,人在资本空间下丧失了自由。中国特色社会主义初级阶段仍处在“物的依赖性阶段”,在空间生产和空间交往加速扩大的情况下要更加注重对人民生活空间的关注,为人民实现社会价值和个人价值搭建更为优质的平台。

结语

《人生大事》这部关于殡葬行业的电影以积极的故事风格展现了普通人追求幸福、圆满的生活态度。随着故事情节的展开,中国优秀传统文化中关于生死的看法也慢慢展开,但整部电影又没有太多地谈及死亡,更多的是向观众展现该如何活着的问题。他们是站在殡葬、死亡的角度来讲述怎么好好活着的。生命的价值与安顿是每个人都要面对的问题,生命的多彩源自对这个问题的回答。

参考文献:

[1][2][3][4][5]钱穆.论语新解[M].北京:三联书店,2002:258,187,84,154,28.

[6][7]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,2019:334,293.

[8][9]老子,著.道德经[M].张景,张松辉,译注.北京:中华书局,2021:125,134.

[10][12][15]莊子.庄子[M].方勇,译注.北京:中华书局,2015:247,285,61.

[11]刘安,著.淮南子[M].陈广忠,译著.北京:中华书局,2021:59.

[13]冯友兰.三松堂全集(第九卷)[M].郑州:河南人民出版社,2001:509.

[14]冷成金.“向死而生”:先秦儒道哲学立论方式辩正——兼与海德格尔的“为死而在”比较[ J ].中国人民大学学报,2012(02):65-74.

[16]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.马克思恩格斯全集(第40卷)[M].北京:人民出版社,1982:194.

[17]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.马克思恩格斯全集(第20卷)[M].北京:人民出版社,1971:639.

[18]雍涛.毛泽东哲学分支学科研究[M].武汉:武汉大学出版社,1996:192.

[19]毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1991:1003.

[20]孙正聿.人的精神家园[M].南京:江苏人民出版社,2014:54.