云南文山红舍克岩溶堆积型铝土矿成矿机制

2023-08-14郑国龙班日箭

郑国龙,班日箭,李 卿

(云南省有色地质局三〇六队,云南 昆明 650217)

红舍克铝土矿矿区地处云南砚山县干河乡红舍克村,大地构造属于扬子准地台,富宁-那坡被动陆缘,砚山断陷盆地西缘部位。矿区已发现沉积型及堆积型铝土矿二类矿体[2、4],目前矿区资源开采已接近枯竭,但在堆积矿采空区内发现岩溶堆积型矿床,以Ⅰ号矿体为研究对象,探讨其形成机制。

矿区早古生代(寒武纪及早-中奥陶世)连续沉积了泥砂质建造和碳酸盐建造、中奥陶世本区隆起成陆,缺失上奥陶统及志留系。晚古生界为地台型沉积,除下泥盆统砂泥质建造属海陆交互相以外,其余均为浅海相碳酸盐建造,局部夹硅质岩建造。晚二叠世-晚三叠世为一套厚度不大的碳酸盐建造和碎屑岩建造。晚三叠世末印支运动,全区褶皱回返形成褶皱带,未接受侏罗系、白垩系沉积[1]。

1 矿区地质

1.1 地 层

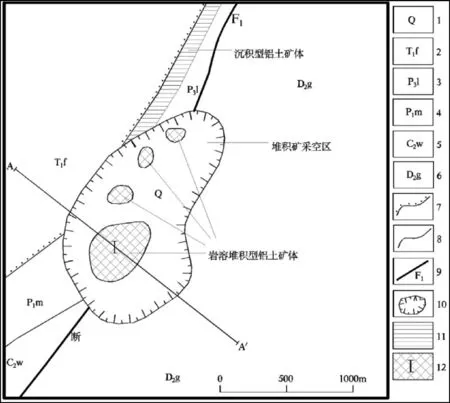

矿区仅出露泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系和第四系(图1)。主要含矿岩系为第四系,由底板碳酸盐岩和含铝岩系的炭质灰岩、铝土岩、粘土岩及铝土矿层等,经物理化学风化和次生岩溶坠积作用形成残坡积物。主要沿中泥盆统古木组(D2g)、威宁组(D2w)的岩溶坡地呈近南北向分布,形成溶蚀洼地地貌特征。厚度一般0m~25m,最大厚度100.46m。多呈港湾状、碟状等,剖面上矿体呈似层状、层状、透镜状、扁豆状。第四系含矿富厚部位主要分布于矿区南西部岩溶漏斗中,岩溶堆积型铝土矿其品位、厚度均优于矿区其他矿体。

图1 矿区地质简图(底图据云南省有色地质局306队,2018年)

1.2 构 造

矿区地处文山-阿猛弧形复式褶皱带转折部位,构造线方向由北北东转为北东,导致矿区发育一系列轴向北东的相互平行次级褶皱,局部地层(龙潭组)倒转。断裂北东向较为发育,其次为北西向,与铝土矿关系密切的主要断裂为F1,具体详述如下:

F1:分布于矿区中部,长约4300m,规模较大,属区域性断裂,是红舍克断裂向北东的延续,走向25°~67°,倾向南东,倾角72°~80°。断裂两盘地层标志明显,南东盘泥盆系、石炭系相对上升,北西盘二叠系、三叠系相对下降。破碎带宽约10m左右,局部地段角砾特征明显,属逆断层性质。对沉积型铝土矿为破矿断裂,为本文研究的岩溶堆积型铝土矿提供前提条件,加速了基底的岩溶作用,为矿体提供空间位置。

2 Ⅰ号矿体地质特征

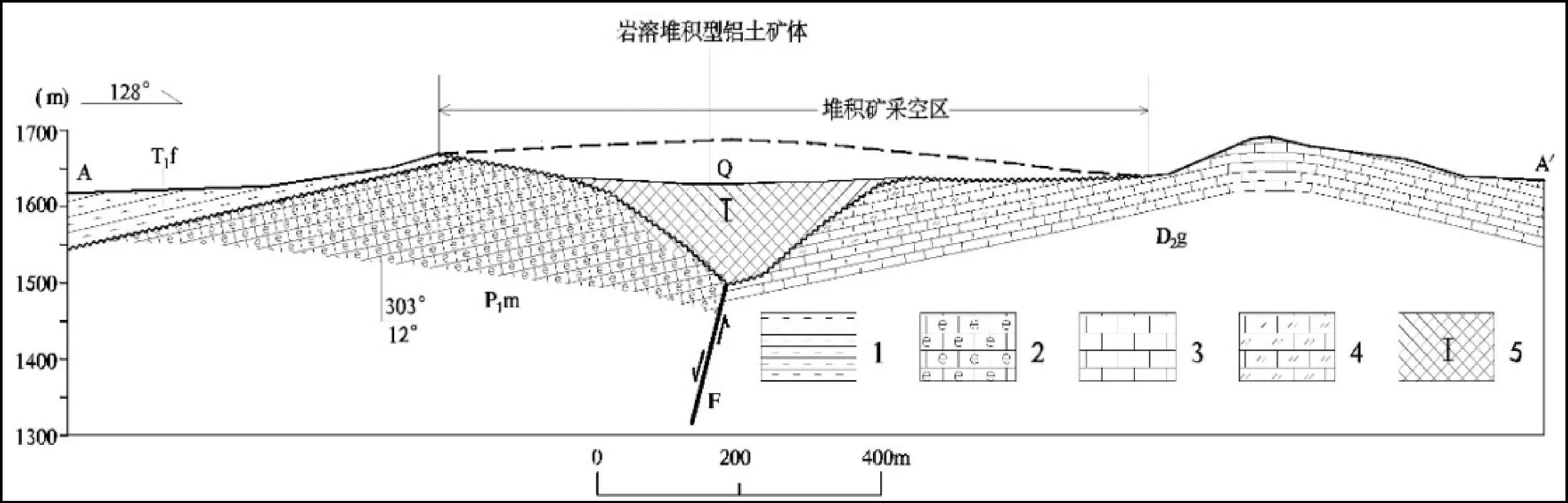

Ⅰ号矿体总体为北东-南西向延伸,北东高,南西低,最大高差136m,厚度1.4m~61.05m,平均厚18.02m,矿体厚度变化系数102.86%,为不稳定型,Al2O3平均品位59.86%,铝硅比平均值7.07,呈透镜状、“鸡窝”状,矿砾为较细的矿砂、矿粉及粉质粘土胶结,表现为成岩过程的早期阶段特征,如粉砂质泥岩、角砾岩等。矿体微层理发育,但总体无产状,受岩溶漏斗控制明显(图2)。

图2 A-A’勘查线剖面图(底图据云南省有色地质局306队,2018年)

(1)矿石质量及其变化规律

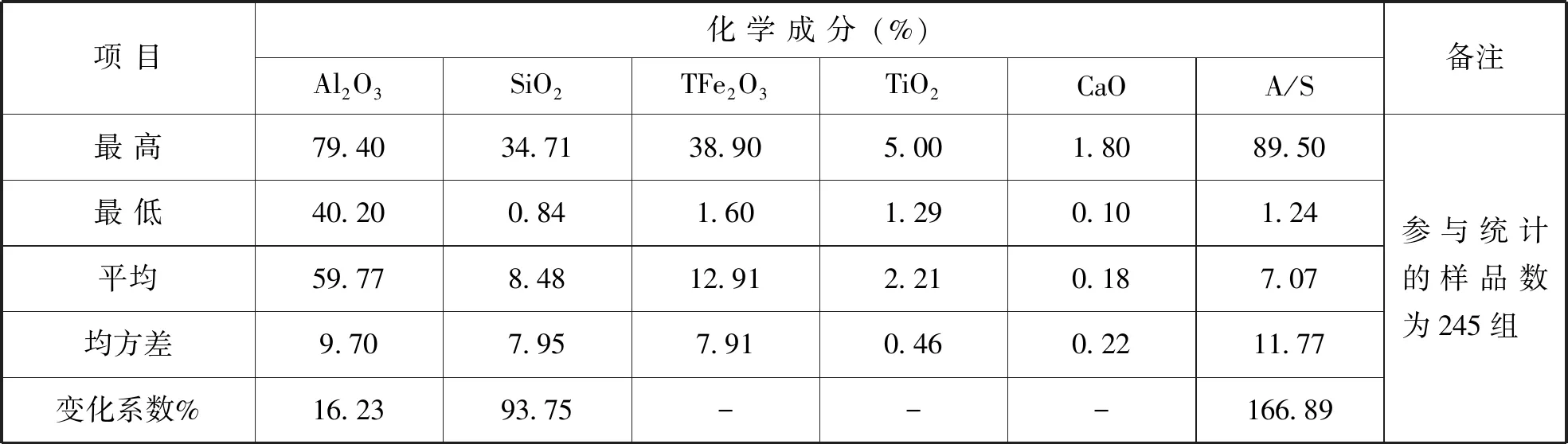

矿石由一水软铝石、一水硬铝石、铁泥质组成,其次为褐铁矿、黄铁矿、高岭石、三水铝石、石英等,具有碎屑状、砂状、粉砂状结构。经钻探工程系统取样分析表明(表1),矿石主要化学成分为Al2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2,含有少量CaO和其他成分,矿体矿石质量的不均匀性主要体现在铝硅比值,就单个漏斗而言,矿体由低往高,其SiO2含量逐渐增高,铝硅比值由89.5变化至1.24不等,说明漏斗底部矿石的脱硅效率更高。

表1 矿石基本分析成果统计表(据云南省有色地质局306队,2018年)

(2)矿体围岩夹石

矿体顶板为褐黄色、褐红色粘土杂灰绿色、紫红色铝土矿碎块,即矿区堆积型铝土矿层,底板为孤岛状分布的浅灰色生物碎屑灰岩,矿体夹层主要为褐红色、褐黄色粉砂质粘土层,厚1m~30m不等,说明矿体具有多期次冲刷富集的特点。

3 成矿机制分析

3.1 成矿条件

在潮湿温暖古气候的还原环境条件下,龙潭组底部以不整合接触于石炭世古风化壳上,从石炭世至晚二叠世龙潭组的沉积,其沉积间断时间达40Ma,证明铝土矿就位于长期遭受风化的古陆上[6],其层序结构与陆上侵蚀喀斯特面呈直接过渡关系,堆积在侵蚀面上的硅铝-铁铝-铝土型风化物及异地(古陆区)搬运的铝硅酸盐矿物,在长期风化淋滤过程中,Ca、Mg、K、Na被带出,转变为粘土矿物(如高岭石、蒙脱石、伊利石等),在二氧化碳和生物作用下,使Al2O3、TFe2O3、SiO2发生分离,形成红土化风化壳。在晚二叠世龙潭期,隆起的古陆缓慢下降,岩溶形成洼地、湖盆及局限泻湖、沼泽等开始接受沉积,红土风化壳接受海解,它们在水中变成胶体物质,SiO2溶胶溶于碱性溶液中被带走(即去硅作用),使铝达到饱和并构成铝土矿的主体,Al2O3普遍提高,SiO2明显降低,最后堆积在喀斯特化的溶蚀洼地地段,在上覆沉积物和水体压力下发生成岩作用,形成较富的原生沉积型铝土矿床。

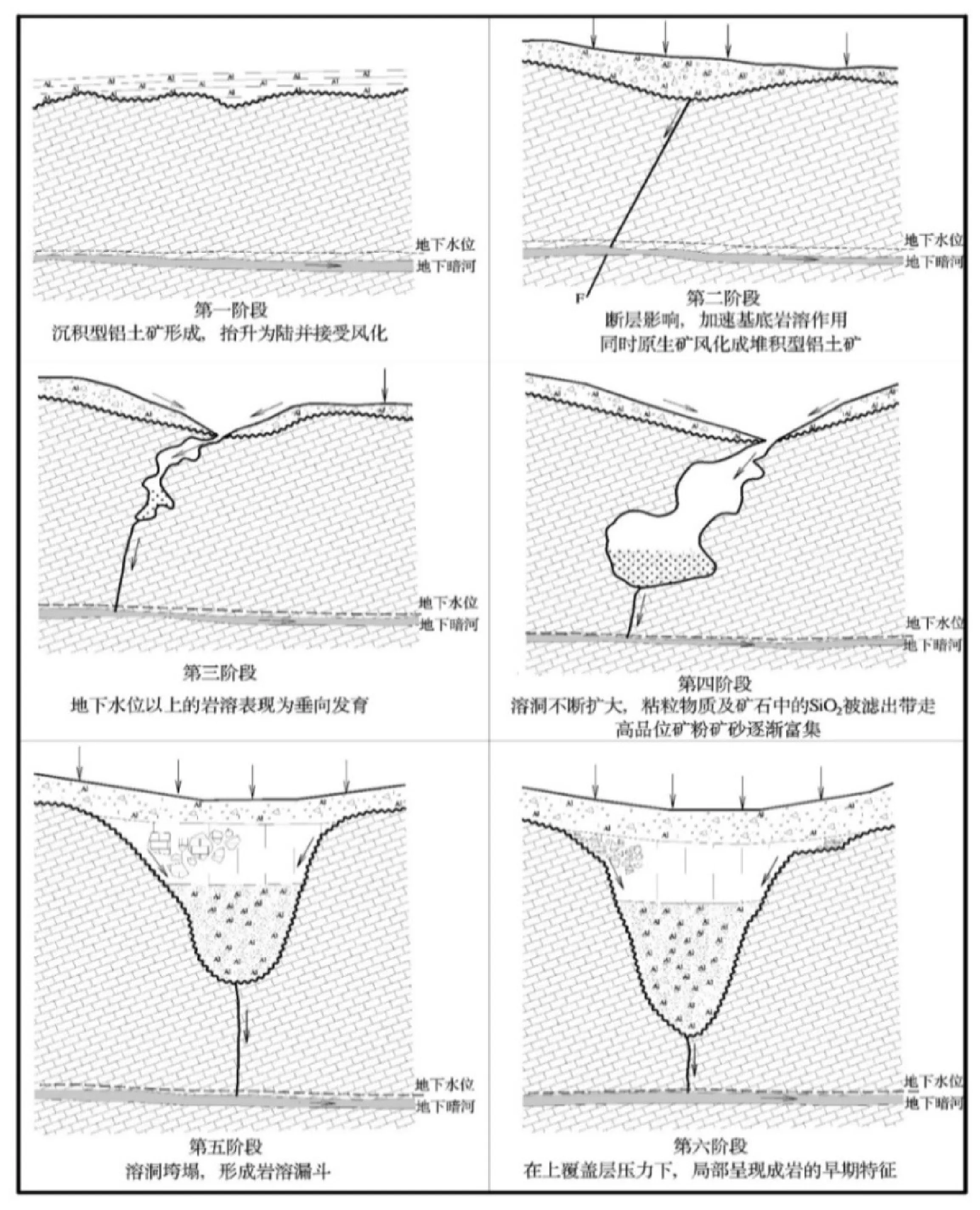

后期本区抬升为陆,受断裂作用,南东盘地层抬升,北西盘地层下降,抬升后的龙潭组(P3l)原生沉积型铝土矿遭受风化剥蚀形成堆积矿,同时基底灰岩受断层影响,其岩溶作用更加强烈,地下水位以上的岩溶现象表现为垂向发育;地表细粒的矿石和泥土被雨水携带至溶洞内,在水流不断冲刷下,粘粒物质及矿石中SiO2随水流沿裂隙下渗,被地下暗河带走,高品位的矿砂矿粉则在溶洞内逐渐富集;在水流长期侵蚀下,溶洞不断扩大,并最终垮塌形成溶蚀漏斗,上部堆积型铝土矿与局部基底灰岩一并将溶洞中的岩溶堆积型铝土矿覆盖;在上覆盖层的压力下,局部岩溶堆积型铝土矿呈现成岩的初期特征,如角砾岩、泥岩等。

岩溶堆积型铝土矿的形成,是长期地质历史演化的产物,具有多因素、多阶段的成矿特点,各成矿阶段见图3。

图3 成矿阶段示意图(底图据云南省有色地质局306队,2018年)

3.2 控矿规律

区域地质特征、矿床成因、地貌特点、矿床空间位置展布特点表明,岩溶堆积型铝土矿的形成不但与环境气候、岩溶作用及地下水关系密切,又与沉积型矿床有着因果联系[4、5、6]:

①沉积型铝土矿是本区岩溶堆积型铝土矿的物质来源;

②气候条件:红舍克地区位于北纬23°30′附近,属亚热带季风气候,湿热多雨,在潮湿炎热气候条件下,有利于原生沉积型铝土矿风化剥蚀及搬运富集。

③构造及岩溶作用:断裂构造加速了本区岩溶作用,基底灰岩溶洞发育并最终垮塌,沿断层走向形成串珠状岩溶漏斗,控制了岩溶堆积型铝土矿分布及规模大小;

④地下水:本区地下水位较低,地下水位之上岩溶现象表现为垂向发育,溶洞底部则如同“过滤器”,粘粒物质及矿石中SiO2被滤出,通过地下暗河带走,高品位矿砂矿粉逐渐堆积富集。

3.3 找矿标志

根据成矿条件、控矿因素及铝土矿的空间分布规律总结出以下找矿标志[3、8]:

古侵蚀面找矿标志:从铝土矿床成因和矿床空间定位机制表明,东吴运动形成的中晚石炭世古侵蚀面风化剥蚀及异地搬运物提供了铝土矿物质来源,不整合面是间接找矿标志,要重视起伏在不整合面之上龙潭组的找矿,也应关注直接超覆不整合面之上其它时代地层找矿。

地层岩性标志:滇东南铝土矿床严格受上二叠统龙潭组(P3l)控制,已发现的原生沉积矿床均赋存于上述地层含铝岩系中,而煤层则是原生沉积型铝土矿层的上覆盖层,其与铝土矿同时遭受风化剥蚀,因此发现煤的地段不仅需注意原生沉积型铝土矿床的找矿工作,而且还需谨慎分析岩溶堆积型铝土矿存在的可能性;

岩溶地貌标志:基底灰岩的岩溶作用严格控制该岩溶堆积型铝土矿的形成及规模,因此在堆积矿区可深入研究其基底灰岩的岩溶发育情况。

构造标志:断层错断基底灰岩后,沿断层走向形成串珠状岩溶漏斗,控制了岩溶堆积型铝土矿的分布,为寻找该类型铝土矿提供一定的方向。

5 结 论

通过从矿区地质、矿体特征等方面出发,分析成矿机制,总结矿床成矿规律与找矿标志,此类型铝土矿的发现具有重要意义,在以后堆积型铝土矿勘查过程中,希望此文章具有一定帮助。