暗房里的魔法师

2023-08-07佟玉田曾泽鲲

佟玉田 曾泽鲲

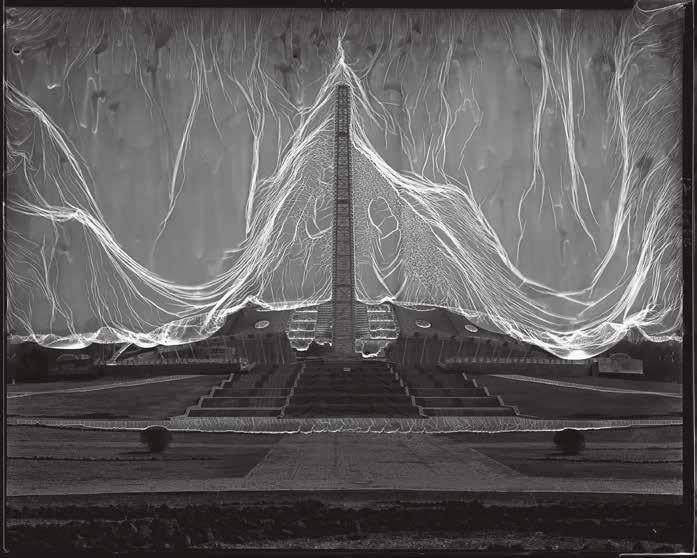

选自《异域》。佟玉田 摄

选自《异域》。佟玉田 摄

选自《异域》。佟玉田 摄

佟玉田的《异域》是一组用传统工艺表达内心现实和生活态度的作品。也可以说《异域》这组作品是佟玉田在传统工艺实现过程中找寻内心平静与满足的附属品。

这种内心的平静与满足其实我们每个人都不陌生。

现实可以分为两种,一种是客观现实,一种是内心现实。前者是我们生活的周遭事物,我们居住的城市,旅行看到的风景,春夏秋冬的季节更迭反映在现实世界的变化,等等。简单理解就是我们眼睛能见的,伸手能碰触的一切。后者则更倾向于我们的感受,亲人故去的悲伤,实现愿望的喜悦,不可掌控的迷茫,等等。这些也是现实,这种现实坐落在我们内心。还有一种特殊的内心现实,就是对某种事物痴迷状态的满足感,这种满足感能让我们内心获得平静。

佟玉田在大画幅后期暗房的实践过程中,找到了一种神奇又神秘的工艺—明胶蚀刻,刚好符合他的内心感受,或者赋予了他投射内心现实的可能。明胶蚀刻发明于19 世纪末,现在已经很少应用。这种工艺一度时兴在超现实主义作品里,其原理是将照片或胶片浸泡在酸化的漂白药液中,使其明胶发生变化,出现脱落、移动、减淡,使已有的图像发生改变。这种改变往往能带来令人惊奇而又千变万化的效果,荒诞、诡异、古怪、梦幻,其变化过程出人意料又难以控制。这种不确定性,恰好满足了佟玉田在暗房里将现实风景变成内心风景的诉求。

剥落光影的黄山,月球表面的身临其境,浩瀚无垠的宇宙星空。可能原本是一张普普通通的照片,经过佟玉田的精心操作,摇身变成一幅极具想象力的影像。这就是佟玉田的满足感,不是对传统工艺的崇敬,也未必是表达自己。他痴迷的是创作的过程,一种化腐朽为神奇的满足感。

客观现实是有边界的,我们受制于身体、经验、物质等条件,无法不停地去探索。内心现实的边界是无限的、丰富的,其源动力来自精神,且不求结果。如《世说新语·任诞》中《王子猷雪夜访戴》的故事。王子猷在大雪纷飞的夜里醒来,喝酒吟诗,忽然想起了博学多才的朋友戴逵。当时戴逵远在曹娥江上游的剡县,王子猷马上动身前往。一夜行船到门前,却转身回去了。有人问王子猷原因,他答“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”佟玉田的作品亦是如此,结果没那么重要,重要的是创作的过程,是“乘兴”而来。

我们可以想象佟玉田扛着大画幅相机,拍摄了许多风景,他着迷的根本不是风景本身,可能在拍摄的时候已经开始预想后期工艺变化的效果。回到暗房,看着底片,反复试验,不知疲倦。影像在各种条件下的不确定显现,那种可控与不可控之间的微妙变化才是佟玉田最迷恋的。

选自《异域》。佟玉田 摄

選自《异域》。佟玉田 摄

佟玉田把自己比作点石成金的魔法师,在他眼里,相机记录的影像是石头,冷冰冰,没有任何情感。通常我们作为摄影师,努力地在进行一种行为—控制。前期控制光线,控制角度,控制景深,后期控制纸基,控制色差,控制局部细节,控制能控制的一切。为了精准,精准的构图,精准的曝光,精准的影调,为了那个我们貌似统一的审美标准。

最后的结果是,所有的摄影都变成了复制,变成工业的产物,没有灵魂,没有味道,令人沮丧。佟玉田的明胶蚀刻工艺,给我们展示的最迷人的一面,就是不可控,一个介乎于真实与想象中间的存在。像是窑变,开片,把作品的最终形态交给天意,交给工艺中不可控的那部分,而那部分往往是最美的。

1926 年,杜尚的《大玻璃》在现代艺术国际展中第一次和观众见面。展览完在运输的过程中,搬运工不小心把玻璃震碎了。收藏它的德赖尔女士伤心极了,抽泣着联系杜尚帮忙修复。七年后,当杜尚看到大玻璃震碎的样子时,不仅不伤心,还表示碎得相当满意,尤其是那些裂缝,构成了意想不到的效果。杜尚称那些裂痕就是这件作品自己“设计”的。

《异域》让我们看到超越现实的影像,更让我们看到了一个暗房里的魔法师。暗房是他内心的投射,无边无界,只有一台放大机和正在变化的影像,光影溢出了整个暗房。

选自《异域》。佟玉田 摄

选自《异域》。佟玉田 摄