郑世朗:我想写韩国最可爱的东西

2023-08-04孙凌宇张玮钰

孙凌宇 张玮钰

郑世朗

世界的世,开朗的朗。对于一个在动荡时期表现出乐观精神的作家来说,这个由精通汉字的大伯父起的名字多么贴切。

从职员转变成作家,她只花了三年时间。在广告和营销公司短暂实习后,她接连去了两家出版社担任文学编辑,从那时起便“不得不喜欢书”。一次在文章中读到“25岁是人类大脑发育完成的时间点”,她心血来潮,“所以是吗!突然,我也想写了,仿佛有什么积累的东西被消化了出来。”

写了十几年,事情看起来很顺利。长篇、短篇皆成果不断,拿下韩国文坛多个重要奖项,引来Netflix购买版权……她仍爱开玩笑地自称“备忘录加工卖家”。2023年4月,她的首部短篇小说集在中国出版。这本书初版于2018年,以其中一篇《屋顶见》为名。“屋顶见”在韩国职场是心照不宣的暗号,累了烦了,便叫上若干同事去楼顶抽烟聊天。现实生活中在公司上班感到辛苦的时候和喜欢的人们在楼顶吃蛋挞的部分被如实搬进了小说,笔下人物遭遇职场骚扰、应酬陪酒后喃喃:“对女子来说,什么时候都有想逃避的东西,从古至今无一例外,我的委屈不断地涌了上来。”

要是止步于对困顿现实的怨怼、不满,或是冷眼旁观地挖苦,这样的小说大概没多少值得称道。郑世朗令人眼前一亮体现在那些随时迸发的、出乎意料的黑色幽默和幻想,她并不直接控诉当今婚嫁的难度,而是一本正经地讲述天方夜谭——像古时练功一样去搜寻秘籍、施术做法才能找到如意郎君。

根据作品《保健教师安恩英》改编的电视剧剧照

“我只是,只是感到发现《闺中女子秘书》的人会是你。你一定会哭,哭的时候一定会坐到最里侧淋不到雨的空调外机上,如果你的耳环、戒指、打火机或者手机什么的掉下来,刚好掉到空调外机的底下就好了,你会在那下面找到我做过防水处理、封起来的信和秘籍。你一定能理解,所有的爱情故事都与绝望有关,所以一定要找到它,找到我和姐姐们的故事,我命中注定的爱情,以及神奇的、帮我逃离地狱的方法。”

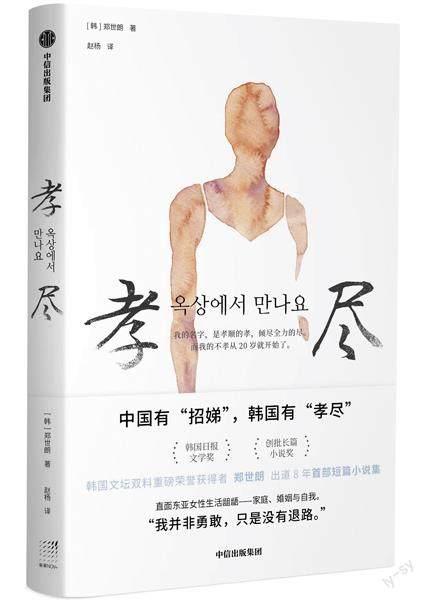

中文版选用了作者本人非常喜欢的另一篇《孝尽》的标题作为书名,在韩国,这是极其普遍的女子名字,比如艺人孔孝真。如同中国的“招娣”,都肩負着父辈的期盼与要求:你要孝,还要尽其一生地孝。

小说中的主人公却是明目张胆地叛逆,“离开家的时候我决心过节的时候也不回来,偶尔回去几次心情不但得不到放松,反而更令我确信那里不是我的家,我的不孝从20岁就开始了。”

坦荡的人物原型来自郑世朗大学时最为亲近的室友(名字也不曾更改),后者毕业后前往东京进修甜点,承包了郑笔下所有可爱又充满苦涩幽默的女性形象。征得许可后,郑世朗常在作品中大量使用朋友们的名字,都用完了就向读者借。她享受借此营造出的真实感,还会进一步向不同行业的朋友发去几十个问题,包含几点上班、喜欢什么食物、穿什么鞋、去什么地方散步、老板是个什么样的人等等。“我想更多地倾听周围的声音,把它们收集起来。尤其是在幻想方面。我想我真的很喜欢每天都会发生奇怪事情的情况。”

“你对自己说的话比你想象的更重要”

二十多岁提笔时,被失恋和失业的情绪左右夹击,一些莫名其妙的想法不时蹦出来,充当写作素材,十几年后再回看,郑世朗仍会被它们逗笑。某次凌晨时分梦中惊醒,她突然大叫“柿饼是不死之物!”这句话后来在一篇以吸血鬼为主角的小说中派上了用场。在她的故事里,五花八门的食物总能想方设法地现身,那些短小的作品像一颗颗口感强劲的糖果,余味悠长。读者仿佛玩着甜蜜的心理游戏,同时置身于面包房。最近她想写一个吃错东西后获得超自然力量的故事。她生活在韩国北部的坡州市,最常光顾一家卖韩式刀削面(kalguksu)的餐厅,在那里“一边吃着刀切肉,一边狡猾地写出没人会接受的设定,想让读者接受”。

为了易读,她鲜少使用口头交流之外的晦涩词语,而是把平凡的字眼组合起来,创造异质惊喜的气氛,比如《幸福饼干耳朵》。写这个故事的那段时间,她经常在网上看到“就算这样也比中东强”的论调,因此带着怀疑的态度把主人公设定成了来自约旦的男性,在首尔遭遇意外后,长出了饼干耳朵,总在亲热时被女友忍不住一口咬下。

不卖弄,不矫饰,哪怕是带着黑暗情节的故事,到了评委眼里仍被视为“可爱,可爱”。崭露头角的那几年,她会在吹灭生日蛋糕上的蜡烛时老老实实地默念“请帮我写一篇好文章”,或是“请给我一本书”。逐渐获得认可后,大胆许下宏愿:“我的梦想是成为写韩国最可爱的东西的祖母作家!”

她喜欢在经过百货公司的许愿树时偷偷浏览挂在上面的卡片,也喜欢仔细阅读电子产品的说明书。人群里从未做过整容手术的郑世朗不大起眼,举止缓慢,常被周围的朋友笑称树懒;唯有在听到有人气馁、颓丧地大喊“我完蛋了!”时会迅速跳出来劝阻对方:“我希望你不要说这类的话哦,你对自己说的话比你想象的更重要。”

对语言的敏感也许与她在大学时辅修韩国文学相关,课堂上听到的民间奇幻故事为她日后的创作带来了一些灵感,而其主修的历史教育则影响更深远。2007年她从高丽大学毕业,“我学到的,就是真实发生的事情和记载的不符。历史上难免有记录者的观点,略去一些,增加一些。所以我在写小说的时候会想到这一点。这不是现实,而是离现实有点远的东西,我正在更深入地思考我省略或添加的内容。”

“我们是一个会做不该做的事情的物种,这很有趣。所以一些变化发生得比预期的要早。如果你读过上个世纪的小说,就会知道那时大多数女性都必须穿着皮草参加聚会。可是不到100年过去了,如今已不是这样。环保人士极力抵制,时尚品牌也表示他们将不再生产皮草。”

她认为人们的想法在100年后发生了变化是非常令人鼓舞的,“即使是在涉及非常可怕的问题时也是如此,如果我出生在1900年代,我会更加种族主义,而且不会有投票权。记住消极的一面有助于人类的生存,但我更想相信,通过客观数据看到世界时,世界会变得更好。”

写工人在午餐时边吃三明治边在显示器看的故事

不久前去日本,从街对面的大楼俯瞰涩谷站的十字路口时,郑世朗突然想到:“这就是我想在小说中描绘的东西!看到这么多人同时走在街上,真是太美了。”此前她已跃跃欲试,写了几次以人群聚集的场所作为背景的小说,比如《保健教师安恩英》发生在学校,《五十人》在医院。

两部长篇的写作时间相差不远,都在2014到2016年之间。那时候,一种下意识的感觉在她脑中挥之不去,时常觉得“踩到的地方要塌了”。“无法拯救需要拯救的人的绝望感涌上心头。于是我自然而然地对人们需要互相拥抱、互相支援的地方产生了兴趣。”

韩国首尔,人们在乐天世界大厦观景。图/新华社

学校这种日常的空间,也如同社会缩影一般充满了无形的压迫感。她曾在采访中表示:“我认为这个世界也有可怕的一面。大学听一位朋友的前辈说,如果他们的女朋友不听话,他们会在后山把她们埋到脖子,第二天早上再帶回来。当我们在学校吃漂亮的甜点时,一些女孩会经历这样的事情。因此我想团结一致在这里很重要,写完之后才意识到,这是我自己消化绝望的方法。”

她喜欢将不寻常的主题放入非常熟悉的故事中。《保健教师安恩英》通过能驱鬼的医务室老师来反映校园恐怖,她的武器是BB枪和玩具刀;《地球上唯一的韩亚》讲述的是科幻爱情,但她试图在其中加入环境议题;《从诗善开始》是一个家庭旅行的故事,但她把帝国主义、战争和屠杀的历史、对妇女的暴力、对暴力的忽视等多层次、复杂荒谬的问题充填其间。“我不讨厌使用‘陈词滥调,我喜欢混搭熟悉和不熟悉的事物,有时借用熟悉的形式可以增强传递能力,新故事也会诞生。”

这些故事中永远不乏善良开朗的人。施暴的恶棍也必不可少,但他们永远不可能成为郑世朗笔下世界的主角。“我认为这个世界太擅长写坏人了。美化连环杀手的作品有很多,如果可以的话,我想写一部以身为公民的人们的话语为中心的作品。”每次路过铜雀桥旁的汉江防洪中心,她都不禁好奇地想象里面的工作人员经历了什么、是如何得到那份工作的。“平凡的好人”占据了她所有视线,余生想讲的故事,都是关于他们的。

许多作家都会同意唐诺所说,认为小说基本上不会是关于晴朗好日子的故事。但从小就喜欢修改悲惨童话结局的郑世朗一意孤行,她只想成为一个更轻松、更自在的作家,试图用明亮而愉快的小说为韩国文坛带来突破。“我认为韩国文学界需要像苏打水一样的轻空气,很多人已经写出了分享复杂思想或疑难问题的书,而我想写在上班途中或下班后阅读时可以缓解疲劳的减压文学。疫情期间过得不好的时候,我从娱乐性很强的小说中得到了很多帮助。‘一个工人在午餐时间边吃三明治边看显示器的故事对我而言是最令人愉快的评论,我想我就是那种作家。”

人们走在韩国首尔的一条餐饮街上。图/新华社

艺术家的作用:上色、防腐、消毒

写作之外,郑世朗的时间基本用在照顾家里的十几种植物,以及,去不同的地方观鸟。“观鸟是一项以尊重为基础的活动,这总是一件好事。我想我永远不会厌倦在30米外静静地看着,默默地享受内心的光明。”

一片湿地从中穿过的坡州出版园区有很多候鸟,郑世朗工作的地方在顶楼,可以时常听到在屋顶栖息的候鸟发出不同的鸣叫声,“当我上去看是什么鸟时,它们并没有飞走。随着兴趣的建立,我开始对日常生活和旅行中遇到的鸟类着迷。在首尔不常见的水鹊,在东京却很常见。去顺天湾湿地后,我又去寻找和阅读了更多有关鸟类的书籍。从蜂鸟到鸵鸟,它们在如此多的不同方向上的发展令人惊讶。我倾向于认为地球上充满了奇迹。其中,生物多样性似乎给人最大的愉悦。附近的宇宙都死了,没有人活着,但地球充满了生命,真是太神奇了。地球被毁灭好几次,但我觉得它没有失败,一直在外太空飞行到现在,真是了不起。”

她对翠鸟的狩猎方式尤为着迷,被问到觉得自己和什么鸟类最为相像时,她没有正面回答,只是说“佩服啄木鸟的凶猛和专注,能把东西撞得那么重,还能用下巴而不是脑袋吸收冲击力,这很神奇。我想和它们一样,坚定地吸收生活中的颠簸。另外,啄木鸟筑的巢经常被其他鸟类回收,这有点酷”。

2019年,在台湾看到蓝湖班鸟美丽的身姿后,她决定将身后的版权收入和剩余资产悉数捐赠给野生动物保护基金会。受关心环境的父母影响,从小她就看了很多与环境有关的书籍。“即使现在我们去家庭旅行,我的父母仍会在海滩上捡很多垃圾。他们是强烈感受到环境恶化的一代人,也许因此对这样的事情更感兴趣。以前去济州岛的时候,我清晰记得水里鱼很多。有小章鱼,还有仅小臂长度的可爱鲨鱼。成年后回到同一片海滩,水里什么也没有。我感到一种失落。”

成为作家后,她立志通过文字表达这些关照。“据说一定要有很多湿地,候鸟才不会在农场停留,才不会受到禽流感的伤害。另外,不久前我在一本书里看到,当鲑鱼在上游死去时,会产生很多蠕虫,附近的鸟会吃掉这些蠕虫。我想让文学告诉我们,这个充满奇迹的星球上的一切都错综复杂地联系在一起,而我们是其中的一部分。”

郑世朗最近发现的她觉得最奇怪的东西之一是彩色聚苯乙烯泡沫塑料。它们通常用于包装水果或给配菜等物品上色,但没有被回收利用,“只是为了让水果或者鱼的颜色更突出。如果小说或其他创作也能像这样清楚地表现出我们身边的事物,那就太好了。”

“艺术家就是这样,它是一个异构实体,比如海藻包装里的硅胶,或者自来水中的少量消毒液。艺术家的地位不就是这样吗?这在别人眼里不是高效的生产,但实际上,我认为它起到了防止社会更加腐败和恶化的作用。”