冀东迁西东荒峪铜矿床地质、 地球物理和地球化学特征与成矿条件分析

2023-08-04张世斌郑思光苏明伟王丰翔张福祥冯贝贝周永生孔令玺孙宇佳

张世斌, 潘 伟, 郑思光, 陈 超, 苏明伟, 王丰翔, 张福祥, 冯贝贝, 周永生,孔令玺, 孙宇佳

铜是中国重要的战略性矿产资源之一, 主要分布在甘肃、 西藏、 江西、 云南、 内蒙古等地, 成矿类型以岩浆型、 斑岩型、 矽卡岩型和热液脉型为主, 时间上以中—新生代为主[1,2]。 就河北省而言, 铜矿床呈现数量少、 规模小的特点, 全省共圈定43 个铜多金属矿产地, 预测铜资源储量132.2 万t[4]。 河北省大中型铜矿床多产出在古老克拉通内部, 与显生宙岩浆热液事件相关, 成矿类型为斑岩-矽卡岩型矿床, 代表型的矿床有木吉村斑岩型铜钼矿、 寿王坟斑岩型-矽卡岩型铜钼铁矿和小寺沟斑岩型-矽卡岩型铜钼矿[5-9]。 同时还有受构造—岩浆热液控制的热液脉型矿化, 例如位于前寒武纪变质核杂岩桃园铜矿[10,11]以及本次研究的东荒峪铜矿。 需要指出的是, 热液脉型铜矿床多以小型矿产地或矿点产出, 明显区别于的斑岩-矽卡岩型矿床的特点, 其成矿特点如何, 成矿潜力如何, 均引起地质学家的重视。

本文聚焦典型的东荒峪热液脉型铜矿床, 从产出环境、 分布特征和矿体特征出发, 通过典型矿床解剖、 地球物理和地球化学, 探讨电法勘探、 磁法勘探以及水系沉积物与矿化的关系, 深入分析其深部找矿潜力, 以期为寻找该类矿床提供技术支撑。

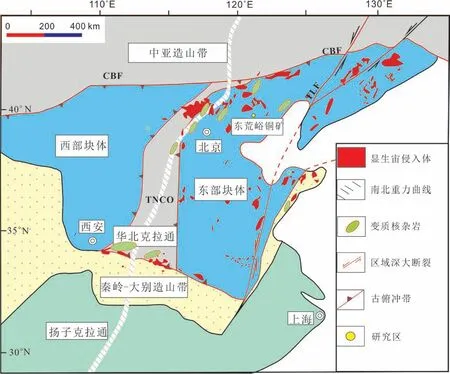

1 区域地质背景

东荒峪铜矿床位于迁西县县城北东55°约10 km处, 行政区域属于唐山市迁西县东荒峪镇。 就大地构造位置而言, 其位于华北克拉通北缘冀东遵化—迁西一带(图1)。 就幔枝构造而言, 研究区位于冀东幔枝构造核部外围的变质核杂岩内(图2)[12]。

图1 东荒峪铜矿大地构造位置图[19]Fig.1 Geotectonic location map of Donghuangyu copper mine

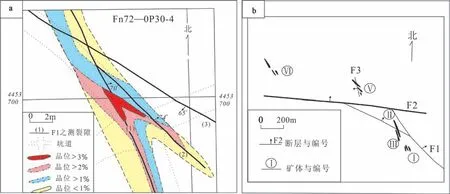

图3 矿区地质简图Fig.3 Geological sketch of the mining area

图4 构造与成矿关系Fig.4 The relationships of tectonic and mineralization

区域出露地层主要为: (1) 太古宇迁西群麻粒岩相变质岩, 主要为角闪岩相变质的一套表壳岩系, 岩性以黑云角闪斜长片麻岩夹磁铁石英岩、 斜长角闪岩为主; (2) 遵化群角闪岩相变质岩, 主要以碎屑岩和碳酸盐为特征的长城系和蓟县系主要分布在变质核杂岩两侧(图2)。 河沟、 平原等地广泛分布着新生界第四系。

区域岩浆岩活动强烈, 自太古宙到显生宙均有产出, 岩石类型主要有超基性岩-基性岩和花岗质岩(图2)。 超基性-基性岩浆岩主要为前寒武纪岩体,呈现出规模小、 分布零散的特点。 花岗质岩类主要为印质—燕山期岩体, 代表型岩体有高家店和青山口岩体, 岩性以花岗岩、 石英闪长岩、 花岗闪长岩为主,多分布于区域NNE 向与EW 向断裂的交汇处。

区域矿产资源丰富, 主要为铁矿和金矿, 以及少量铜矿等。 其中, 区域沉积变质铁矿和石英复脉型热液金矿主要赋存于太古宇迁西群。 例如, 太平寨、 石门、 龙湾等中型铁矿; 金厂峪大型金矿; 高家店、 长城小型金矿等。 区域铜矿主要为石英脉型, 有洒河桥小型铜矿、 滦阳和董家口矿点, 呈NEE 向展布。 仅东荒峪铜矿为热液脉型, 呈NW 走向。

2 矿床地质

2.1 赋矿围岩及矿区构造

矿体主要赋存在太古宇迁西群三屯营组。 三屯营组主要分布在中部, 岩性以富含角闪石、 黑云母和紫苏辉石的各类片麻岩为特征。

矿区还出露太古宇迁西群上川组, 中元古界长城系和第四系。 上川组主要分布在西部和东部, 岩性以富含多种辉石的麻粒岩、 片麻岩, 夹磁铁石英岩为特征。 以碎屑岩和白云岩为主的长城系主要分布在大寨—前韩庄东部。 第四系砂砾主要分布在河谷等地。

矿区位于迁西黄牛顶向形褶皱区东翼, 整个褶皱区显示出两翼陡立的紧密褶曲, 褶皱的翼部和转折端, 产状的倾向均变化频繁。

矿区共发现4 组断层: (1) 一条NW 向逆断层(F1) 主要发育于东荒峪北部一带, 断裂向地表延伸约2 km, 210°∠60°~65°, 断层泥厚1 m 左右, 已蚀变为强碳酸盐化岩石, 常见有擦痕。 矿体与断层相交, 穿越该断层而连续发育, 是矿区成矿前构造, 但是该断裂两盘的NNW 向、 NW 向、 近SN 向次级裂隙非常发育, 多被碳酸盐脉充填, 与矿化作用关系密切, 在其上下盘形成矿体, 是本区主要的容矿构造。 (2) 一条NE 向逆断层主要发育在矿区西北部苇子峪一带。 (3)两条NNE 向正断层主要发育在矿区西部的西荒峪一带。 (4) 一条NNW 向正断层分布在东荒峪北东侧。

2.2 矿区岩浆岩特征

区域内北西侧约9 km 处有青山口斑状花岗岩体,普查区西北部发育有小规模的超基性岩体, 出露面积为0.015 km2, 呈小岩株产出。 北部发育有辉石角闪岩体, 出露面积为0.47 km2, 呈小岩株产出。 脉岩比较发育, 主要有多条煌斑岩脉以及一条近EW 向闪长岩脉、 呈岩墙产出。

2.3 矿体特征

东荒峪铜矿为中温热液脉型铜矿床, 矿体产于黑云母角闪辉石斜长片麻岩、 黑云母辉石斜长片麻岩中。 铜矿化带自东荒峪至苇子峪, 长约1 500 m, 宽约90 m。 矿体呈大小不等的透镜状分布, 雁行式排列, 头尾交接作带状分布。 矿体总体走向北西, 倾向北东, 倾角约65°左右, 由南向北划分了6 个矿体,厚度一般1 ~2 m, 最厚达8.72 m, 矿体长100 ~300 m, 延深 120 ~200 m。 共求得铜的资源量5 006.07 t, 矿体平均品位0.92%。

本实验将甘蓝型油菜种子萌发出现胚根第1天的幼苗转移至含有eBL(epi-Brassinolide)或BRZ的固体1/2 MS培养基上(方形皿)。eBL生理处理实验在光照条件下进行,6种处理浓度分别为0、1 × 10-9、1 × 10-8、1 × 10-7、1 × 10-6和 1 × 10-5 mol/L,处理4 d后观察不同浓度eBL对幼苗发育的影响。BRZ生理处理实验在黑暗下进行,分为0和1 × 10-6 mol/L 两个处理浓度,处理3 d后观察BRZ对幼苗黑暗条件下发育的影响。

Ⅰ矿体: 由3 个雁行式排列的透镜状矿体组成。矿体长度35 m 左右, 矿体控制延深180 m。 单个矿体厚1 m 左右, 个别可达5.26 m。 平均品位1.22%, 最高可达1.91%。

Ⅱ矿体: 矿体长度180 m, 延深约190 m。 矿体分别以45°和60°的倾角向南北两方侧伏, 形成“∧” 形。 主要分布在标高50 m 以上。 矿体厚1 ~2 m, 最厚可达4.58 m, 平均品位0.80%, 最高可达1.46%。

Ⅲ矿体: 矿体长350 m, 延深约40 m, 矿体向南北两方侧伏, 形成“∧” 形。 厚度一般2 m 左右, 最厚可达6.52 m, 平均品位1.19%, 最高可达1.93%。

Ⅳ矿体: 为Ⅰ矿体延伸尖灭复现的一个盲矿体。矿体埋深在200 m 以下, 矿石贫, 平均品位0.38%,当时认为工业意义不大。

V 矿体: 分布在矿区北部, 由3 个雁行式排列的透镜状矿体组成。 矿体长度120 m 左右, 延深不超过60 m,厚度1.50 m, 最厚可达3.40 m, 平均品位0.75%。

Ⅵ矿体: 由3 个透镜状矿体组成。 矿体长100 m左右, 延深110 m 左右, 厚度可达2.5 m。 平均品位0.95%。 矿体埋藏浅, 有一定工业价值。

2.4 矿石特征及围岩蚀变

矿石构造为脉状、 浸染状、 团块状。 矿石矿物主要为黄铜矿、 磁黄铁矿、 黄铁矿, 有少量黝铜矿、 斑铜矿、 闪锌矿、 方铅矿。 脉石矿物以斜长石和辉石(透辉石、 紫苏辉石) 为主, 含有少量黑云母、 角闪石、 石英和碳酸盐类矿物等。

矿化带的主要矿化蚀变类型为黄铁矿化、 黄铜矿化、 蓝铜矿化、 孔雀石化、 褐铁矿化, 与矿化相关的围岩蚀变有滑石化及碳酸盐化、 黑云母化、 硅化、 绿泥石化、 钠长石化、 钾长石化, 它们主要分布在黑云角闪辉石斜长片麻岩中(图5)。 碳酸盐化与矿化关系密切, 主要为2 期: (1) 以白云石为主交代暗色矿物与黄铜矿化共生; (2) 以方解石为主, 呈细脉状沿裂隙充填, 热液活动末期。

图5 矿化蚀变Fig.5 Mineralized alteration

3 矿区地球物理、 地球化学特征

3.1 地球物理特征

对于地表盖层较厚、 矿化蚀变不明显的地区, 利用激电结合高磁的方法可有效提取深部地球物理信息, 对隐伏矿床的寻找有很大帮助[13,14]。

通过对矿区铜矿体深部及外围进行8 线的高精度磁测、 可控源音频大地电磁测深剖面工作, 指示着深部成矿岩体特征数据的采集及处理按规范进行[15]。

8 线磁法、 电法剖面长900 m, 走向60°, 穿越M37-233 航磁异常, 电阻率分层性比较好, 剖面整体呈现低-中-高电性特征, 在点1 200 ~点1 900 之间, 标高在100~0 m 之间, 存在一层高阻体, 电阻率值最大值为3 000 Ω·m, 对应已发现的Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ三层矿体。 在点1 200~点1 350 之间, 标高在0 ~-500 m 之间, 深部还存在一高阻体, 电阻率值最大值3 000 Ω·m, 在该高阻体的1 600 ~2 400 Ω·m的梯度带与ΔT 磁异常、 视极化率异常相对应。 对应ΔT 磁异常峰值为845 nT, 视极化率最高值达到7.2%, 物探特征表现为高磁中高电阻高极化(见图6), 推测为含矿岩体引起综合异常。 与已探明的Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ三层矿体相对比, 物探特征极为相似, 推测其为隐伏矿体。

图6 8 线综合异常Fig.6 Eight line comprehensive anomaly plot

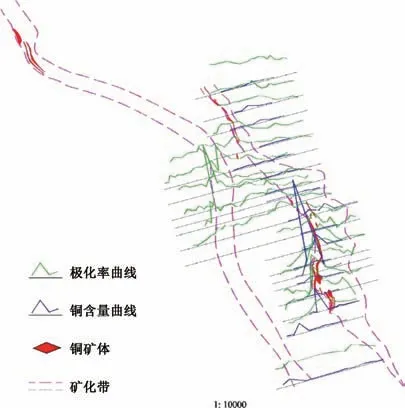

3.2 地球化学特征

水系沉积物会继承原岩一部分特性, 利用微观原岩元素特性会反应出宏观地质特征, 其各原始数据集的变异系数(Cv1) 反映了元素分布的均匀性, 同时也是判断矿区成矿潜力的主要指标之一[16,17]。 据华北冶金地质勘探公司519 队(1981 年) 在本区完成的1 ∶5万东荒峪幅水系沉积物测量中发现两个综合异常。 其中, 综合异常1 位于研究区西北部, 各元素也套合较好, Cu、 Pb、 Zn 为同一浓集中心, Cr、 Ti、Co、 Ni、 V 为同一浓集中心, 具有明显的分带性。 综合异常2 位于研究区中部, 各元素套合较好, Cu、 Zn为同一浓集中心, Mo、 Ti、 Cr 为同一浓集中心, Mn、V 为同一浓集中心, 具有明显的分带性。 Cu 元素异常下限为80×10-6, 一级浓度分带, 面积为0.11 km2。Zn 元素异常下限为150×10-6, 两级浓度分带, 面积为0.33 km2。 Cr 元素异常下限为200×10-6, 一级浓度分带, 面积为3.43 km2。 Ti 元素异常下限为5 000×10-6, 一级浓度分带, 面积为0.76 km2。 V 元素异常下限为300×10-6, 一级浓度分带, 面积为0.21 km2。Mn 元素异常下限为1 000×10-6, 一级浓度分带, 面积为0.18 km2。 Mo 元素异常下限为10×10-6, 一级浓度分带, 面积为0.32 km2。

1 ∶5万水系沉积物测量成果异常元素组合以Cu、Pb、 Zn、 Cr、 Mn、 Ti、 Co、 Ni、 V 元素为主, 根据元素组合分类, 属于中低温热液成矿元素组合, 是研究铜多金属矿化的重要反映[18]。 各项元素浓集中心明显, 套合较好, 元素齐全, 成矿元素Cu、 Zn 异常清晰度好, 异常浓度高, 浓集系数大, 符合斑岩型铜矿地球化学异常组合特征, 并具有明显的异常分带性,显示了较好的找矿前景。

4 矿区成矿地质条件分析

从地质条件看, 研究区位于冀东幔枝构造核部,区域构造—岩浆活动强烈。 区域近EW 向断裂与NNE向断裂交汇处是良好的控矿条件, 往往控制着燕山期中酸性岩体和金多金属热液矿床的分布。 尽管目前典型铜矿不是很发育, 但是仍有石英脉型小型铜矿(或矿点) 分布, 说明本区存在铜矿成矿地质条件。 就矿区而言, 地表发育一条闪长岩脉以外尚未发现明显的中酸性岩体, 但断层控矿、 热液成矿特征明显。 F1断裂纵贯全区, 为成矿前构造, 断裂两侧次级裂隙发育, 可总体分为四组。 Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ矿体皆产于F1 断裂的上下盘, 且F1 断裂的两条北延分支分别控制着Ⅴ和Ⅵ矿体, 断裂与上下盘次级断裂交汇出存在矿石品位变富的特征, 说明F1 断裂对矿床起着重要的导矿、 控矿作用, 两侧的次级断裂是具体容矿构造。 断裂带中广泛发育着碳酸盐化以及铜的品位在断裂带中明显高于围岩的品位, 说明断裂中存在热液活动, 且含矿热液总体沿断裂贯入、 向围岩逐渐扩展。 因而,研究区褶皱、 断裂强烈发育, 经历了多期褶皱叠加变形, 在地层中易于形成层间虚脱部位, 断裂发育且形成次级侧裂隙, 能为多期次的岩浆热液活动成矿提供有利空间。

从地球物理和地球化学特征看, 磁异常、 视极化率、 视电阻率异常特征较强, 指示着本区深部存在成矿岩体的可能。 化探元素组合齐全, 分带现象明显,成矿元素Cu、 Zn 异常清晰度好, 异常浓度高, 浓集系数大, 符合斑岩型铜矿地球化学异常组合特征, 且物化探成果套合较好, 表明具有较好的铜矿找矿前景。

以往物化探工作发现的2 条高极化率异常带,东部异常带与地球化学土壤测量铜元素异常带相吻合, 并发现了5 条铜矿体, 但西部极化率异常带强度更高, 规模更大(见图7), 未有工程进行验证,为寻找外围隐伏矿体的有利地段, 应进行工程验证。

图7 东荒峪土壤测量及激电测量平剖图Fig.7 Flat section of soil survey and electric survey in Donghuangyu

综合分析, 工作区化探元素组合齐全, 分带现象明显, 与磁异常、 视极化率、 视电阻率异常套合较好, 对已发现铜矿体的矿石矿物组成与斑岩型铜矿大致相同。 西部综合异常带也未进行工程验证。 各类成矿相关信息特征突出, 深部及外围仍具有很大找矿空间。

综上所述, 本区成矿地质条件较为有利, 是寻找铜多金属矿的有利地段。

5 结论

(1) 通过对东荒峪铜矿地质特征分析, 矿体多赋存在黑云母角闪辉石斜长片麻岩中, 受F1 断裂及次级断裂控制, 硅化、 碳酸盐化与矿化关系密切。 本区强烈的构造活动形成各级断裂构造, 为多期次的岩浆热液活动成矿提供了有利空间。

(2) 通过矿区高精度磁测、 可控源音频大地电磁测深和水系沉积物分析, 物探资料表明矿区深部为高磁、 中高电阻、 高极化, 推测为含矿岩体引起综合异常。 化探资料表明Cu-Zn、 Mo-Ti-Cr、 Mn-V 分别为同一浓集中心, 异常浓度高, 浓集系数大, 并具有明显的异常分带性, 显示了较好的找矿前景。

(3) 综合地质、 地球物理和地球化学特征, 表明本区具有较好的铜矿地质条件, 建议加强矿区构造分析, 注重深部中酸性成矿岩体以及外围的找矿勘查。