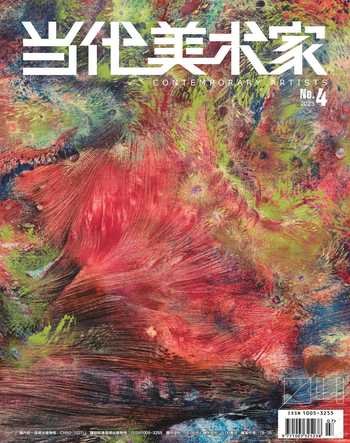

绘画的炼金术属性——颜料的“神秘性”与“升华”

2023-08-04张容玮

摘要:在《绘画是什么?如何用炼金术语言思考油画》之中,美术史学家詹姆斯·埃尔金斯指出,绘画可被视为一种炼金术。二者都是以“水”和“石”为基础且发生在确切知识之外的工作。颜料具有炼金材料一般的神秘性,能够对画家手上每一个不被察觉的动作作出反应,并用色彩和纹理固定下最微弱的思想投影。这种性质使颜料在实践中有着自己的力量,也使得绘画不完全受控于理性的确切知识。因此,绘画对于画家来说就不仅是对颜料的掌控,而是一种与颜料“作斗争”的过程。这种“斗争”的目的则是捕捉那个从“颜料的材料性”到“题材的真实性”的“升华”瞬间。

关键词:绘画,颜料,炼金术,表象

Abstract: In his book What Painting Is? How to Think about Oil Painting, Using the Language of Alchemy, the art historian James Elkins points out that painting is very similar to alchemy. They are both based on ‘water and ‘stone and functioned outside scientific explicit knowledge. Paint has certain kind of mystery that alchemical materials possess, and this mystery makes it ‘a finely tuned antenna, reacting to every unnoticed movement of the painters hand, fixing the faintest shadow of a thought in color and texture. Paint therefore has its own power, and for painters, painting practice is a struggle with paint rather than simply controlling it.

Keywords: painting, paint, alchemy, vorstellen

引言

紐约劳特利奇出版社(Routledge)于2000年出版了芝加哥美术学院(School of the Art Institute of Chicago)的美术史教授詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)的著作《绘画是什么?如何用炼金术语言思考油画》(What Painting Is? How to Think about Oil Painting, Using the Language of Alchemy)。不同于大多数的美术史学家和理论家,埃尔金斯教授在转入美术史研究之前有着十余年的绘画实践经验,这使他在分析绘画时有着独特的基础和角度。在书的引言部分,他指出,传统的美术史和美术批评的思维和语言所擅长的是“关于画的思考”,即关于绘画的表现内容和相关信息(例如画作所表现的人物或情节,以及关于画家和委托人的故事)的思考。然而,在面对“绘画行为自身有什么问题”以及“颜料自身有什么意义”等“画本身的思考”时,美术史语言却难以切中要害。为了对这些问题进行深入的探讨,埃尔金斯选择了颜料本身以及绘画行为作为讨论的核心,并独辟蹊径地以炼金术的思维和语言来进行分析和写作。尽管他本人也承认这种写作方法的“古怪”,《绘画是什么?如何用炼金术语言思考油画》还是获得了包括波士顿环球报(Boston Globe)、大西洋月刊(Atlantic Monthly)以及哥伦布电讯报(Columbus Dispatch)在内的诸多媒体的好评。1981年的诺贝尔化学奖得主罗阿尔德·霍夫曼教授(Roald Hoffmann)也对此书作出了高度的评价。[1]21年后,该书的中文版《绘画是什么?如何用炼金术语言思考油画》于2021年由重庆大学出版社出版,向我们展示了一位兼具实践经验和理论知识的学者是如何在科学式的确切知识之外思考绘画的。

一、作为炼金术的绘画

埃尔金斯在书的开篇就提出了一个奇特的观点:绘画就是炼金术。这个令人费解的论断可以从两个层面来理解。首先,在材料层面上,埃尔金斯指出,绘画和炼金术都是以“水”和“石”作为核心原料的专业。在绘画中,无论是油彩、水彩、水粉和丙烯等半流体颜料,还是粉彩、墨块、蜡笔和炭笔等固体颜料,都是液体溶剂(通常是石油制品或植物油)与矿物粉末的融合,区别只是比例的不同。正如绘画通过液态的颜料和溶剂得到固态的成品,炼金术追求的也是将液体转化为石头那样坚固不熔的物质。在实践过程中,大多数炼金术士也与画家一样,使用的是水和石的混合物,是“黏质的杂烩、发黏的干膜和易碎的炉渣。总之,他们和画家及其他艺术家用的是同一类半流体物质。”[2]而在实践层面,埃尔金斯则认为,绘画的“炼金属性”体现在画家对材料的理解和运用上。炼金术是与材料作斗争的古老学科,由于它对物质的认识是非科学性的,炼金术士往往并不十分清楚他的坩埚中正在发生什么。在第一章《关于被遗忘之化学的简短一课》中,埃尔金斯以因纽特人认为“冰”这一物质可被分为“冷冰”“暖冰”“黑冰”“鸣冰”和“水冰”等诸多种类,且每一种都有着独特的性质和意义为例,讲述了前科学时代的人们对物质的神秘性的那种带着敬畏的揣测性理解。[3]以如今的科学眼光来看,这种理解显然是幼稚的。我们知道,由于拥有着相同的化学分子式H2O,冰、雪、水甚至水蒸气没有任何本质上的差异,认为它们各自拥有着某种神秘的特质只不过是前科学时代的人们的臆想。也正是基于这种臆想,炼金术士才会笃信他们可以通过融合各种平凡的物质来获得黄金,甚至是让人长生不老的秘药。

埃尔金斯认为,画家对颜料的理解和使用同样带有一种前科学时代的神秘感和主观性。诚然,以当代的科学视角来看,绘画中的绝大多数材料都已没有任何神秘性可言。颜料和溶剂的成分都已被明确地写在了公开的配方表之中,材料之间各种搭配和融合能够产生的作用和效果也已是美术学院中公开教授的知识。然而,以自己在芝加哥美术学院的教学经历为案例,埃尔金斯强调,这些知识尽管明确,却并不能保证画家在绘画过程中做到对颜料的绝对掌控。在他的讲述中,一位以临摹莫奈原作为目的的学生在开始临摹之前,首先在他的指导下对莫奈原作的特点进行了详细的分析和总结,并且反复揣摩了莫奈的步骤和方法。然而,在多次努力尝试之后,这位学生却依然只能画出“看起来机械呆板,而且太绵软了”的图像,完全无法达到莫奈“明亮、碎裂而且凌乱”的画面效果,最终只能在挫败中放弃。埃尔金斯对莫奈原作和失败的临摹作品进行了深入的比较分析,指出了莫奈的秘诀是两个要素:“不稳定均衡的颜料黏度”以及“在不舒服又不可预见的扭转拐弯中几乎是受虐般的快感”。他那些难以复制的笔触正是生成于对这两个要素的应对过程之中,因此,埃尔金斯认为,那位学生的临摹作品与莫奈原作的区别的关键不在于对颜料、颜色和造型的确切知识,而在于绘画过程中“每一笔的确切手势。”[4]

这一教学案例显示,虽然画家在材料性质和绘画理论方面拥有的确切知识可以塑造她/他对作品和实践的理解,可即便是一位画家在颜料的使用上有着丰富的经验,重复或验证他人的绘画实践也绝非易事。这是因为,绘画技法具有一种无法抹除的个人性。不仅是莫奈,“不稳定均衡的颜料黏度”以及“在不舒服又不可预见的扭转拐弯中几乎是受虐般的快感”是所有画家都要应对的要素,应对它们需要画家动用自己全部的经验、知识和信仰。直观反应在这种应对之中的重要性并不低于理性思考。画家在操弄着颜料的同时,也在承受着画面效果以及调色和运笔时的手感等诸多因素的反作用,这些因素把画家拖入了绘画这口“炼金”的“坩埚”之中,使之从生成的掌控者变成了生成的元素之一。因此,如果将绘画视为炼金术的话,那么画家本人就是其中最基础的一种物质。在这样的复杂性之中,即便画家有着明确的目的和计划,颜料在她/他手中的变化和生成也未必会如她/他所愿。因此,对于画家而言,颜料是带有神秘性的。

然而,埃尔金斯并不否认确切知识在绘画实践中的存在和重要性。他承认,正如炼金术中也包含着一定的化学知识,画家也无法在脱离科学式的确切知识的情况下进行实践。只是,他在第五章《凝固、再提炼、浸软、反弹》中强调,与炼金术相似,绘画中颜料的质变所具有的也是“伴科学性”(para-scientific)而非“前科学性”(pre-scientific),[5]绘画与确切知识的关系是相伴并行,而非受其把控。确实,没有科学量化的工具,世界会一直模糊不清,可是画家和炼金术士对物质带有神秘性的理解与科学的确切知识并不矛盾。这种带着神秘性的理解甚至可以被视为对科学的一种制衡或补充,正如埃尔金斯在全书的最后所说的:“科学几乎隔绝了人与世界的每一次非系统性相遇。炼金术和绘画是通往无名物质的绝美世界的道路中,最后剩下的两条。”[6]

二、争执中前行

埃尔金斯承认,并非所有画家都认同颜料的神秘性在绘画实践中的核心地位。追求以明确知識来驱散绘画实践中的神秘和模糊的画家并不在少数。他指出,前现代画家和学院派艺术家试图规训颜料,以得知颜料的内在法则,并凭借知识来控制它。而表现派艺术家和大多数当代画家则学会了让颜料做它想做的事情,所以绘画变成了一场艺术家之意图和颜料之莫测趋势间的合作。他在第七章《无步骤性》中表示,虽然这两种主张在绘画实践中是不可分割的一体,而非非此即彼的二元对立,可是它们依然会在各自占据主导地位时形成差异巨大的两种可能性。绘画“可能具有需要数年才能掌握的深奥而复杂的系统,也可能什么都没有。可能需要复杂的材料,也可能什么都不用。可能是系统性的知识分支,于此学生们可以一年年地攀爬帕纳苏斯山,也可能无法传授。”[7]两种可能性分别侧重着“生成的活力和空间”以及“过程的明确和可传播性”,却也各自留下了难以解决的问题。前者使绘画成为了一种孤立且无路可循的摸索,后者则容易使绘画笼罩在德国哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger)在《世界图像时代》和《尼采》等著作中分析和批判的“表象”(vorstellen)概念之下。

首都师范大学的陈嘉映教授指出,海德格尔原文中的“vorstellen”从字面上看是“移到面前或摆到面前”,在哲学书籍中多译为“观念”或“表象”。在德国古典哲学中,表象思维一般被认为低于概念思维,因为它借助于形象而不直接陈明本质。海德格尔也贬低表象思维,但动因却很不同。他认为表象思维是与把原始存在者对象化相对应的。从用词上说,他同时意指(作为动词时的)“摆到面前”和(作为名词时的)“表象”两层意思:命题把它所关涉的物摆到面前,使它与主体相对而立而成为对象(Gegenstand,对着站立),而主体这方面则形成对该对象的表象。[8]“表象”和“对象”是海德格尔在批判传统认识论时所用的关键词。他批判的“表象”所指的并非是“外形”或“现实主义”,而是一种会使“存在”变为“以我们所了解的情形那样站在我们的面前的东西”的思维。[9]因此,正是在表象思维之中,“人”成为了不受其他任何存在注视的“主体”,并随心所欲地对它们进行摆置。而这也就意味着,表现思维是拒绝一切神秘性的。

墨尔本大学维多利亚美术学院(Victoria College of Arts, University of Melbourne)的美术学教授芭芭拉·波尔特(Barbara Bolt)从画家的角度出发,分析了表象思维对艺术创作的局限:“当我为了绘画而放置一个静物,我设置方案。我将物体从其日常语境中取出,从我的观点出发给它们设定框架。我不再从它们自身所是(即它们的“存在”)来看待它们,而是根据我所做工作特点的意图来为它们设定框架。”[10]在表象活动之中,“我”是预先地在表象中作为“因”或“作用者”而在场的,是首先得到确定的和确信的可靠的东西,因而也是绝对的“中心”。被表象者(比如例子中被放置的静物)都被带到和投置到“我”面前,“我”投置和设置它们的被表象状态。海德格尔在其著作《尼采》中强调:“‘被表象者不只是一般地被先行给予,而是作为可支配的东西被投置出来。因此,只有当某物对某人来说被确定和被保障,成为人自发地在其支配范围内能够随时明确地、毫无迟疑和怀疑地加以主宰的东西时,它才被投置、被表象出来——也即才成为cogitatum(所思、思想)。”[11]在波尔特所举的例子中,画家正是通过对物体的支配和主宰而使该物体从一个“存在者”转变为只为一次绘画实践而存在的“静物”。而这个“静物”正是由作为主体的画家设置而来,并被带到和投置到画家面前的该物体的被表象状态。

不难看出,“试图规训颜料,以得知颜料的内在法则,并凭借知识来控制它”的主张有着表象思维“以‘我作为首先得到确定的和确信的可靠的东西,并投置和设置颜料和题材等相关元素的被表象状态”的特质。所以,正如波尔特指出的,由于这种思维将意图和先入之见预先置于成果之中,艺术创作便成为了一个以既定的方法向着既定的目标前行的过程,这样的过程清晰明确且可传授,却不再对可能的生成之物敞开大门。[12]在她所著的《超越表象的艺术:图像的表现力》(Art Beyond Representation: The Performative Power of the Image)一书中,波尔特通过分析自身的绘画经验强调,艺术实践中具有一种反作用于艺术家的意识的力量,而“超越表象”的可能就在于对这种力量的完全开放之中。她在书中写道:

“在某些无法被定义的瞬间,绘画挣脱了我一切理性的控制而掌握了它自己的生命。绘画(动词)从我手里接过了它自己的推动力、节奏和强度。在这种紧张激烈的状态下,我不再能感到时间的概念以及做决定的痛苦。在狂暴的绘画中,规则让位给了行为自身的手段和意义。绘画由此掌握了它自己的生命。它呼吸着、震颤着、搏动着、闪着微光地从我手中逃开。”[13]

这段自述与埃尔金斯“让颜料做它想做的事情”的表述颇为相似。尽管波尔特并没有在著作中使用炼金术的思维和语言来分析绘画,可是她的观点基本上与埃尔金斯的观点一致。二人都认为,对于绘画中可能的生成之物而言,为材料的神秘性留出的空间是至关重要的。

安瑟姆·基弗(Anselm Kiefer)、格哈德·里希特(Gerhard Richter)以及弗朗西斯·培根(Francis Bacon)等画家也持有类似的观点。基弗在一次2005年的访谈中表示:“绘画是为认识,认识是为绘画。我着手每一个新主题、处理每一种体验时,首先是没有任何讨论的。认识是在绘画过程中产生的,但进而所获得的观点又改变了绘画。这样一个过程,这样一种循环推论,是我们在每一幅画的创作中都可以应用的。”[14]里希特也在1962年的创作笔记中写道:“绘画与思考无关,因为绘画之中的思考就是绘画本身。思考是一种语言——为了记录或保存——只能发生在绘画的之前或之后。爱因斯坦计算时并不‘思考而只是‘计算——用一个等式回应一个问题——正如在绘画中,画家用一个笔触回应上一个。”[15]培根则在与评论家大卫·西尔维斯特(David Sylvester)讨论他于1946年创作《画作》的经历时表示,在那次的绘画过程中,他原本的计划是画一只鸟正停在一片田野上,但是,画出来的线条却突然获得了某种独立性,并暗示着一个带着伞的男子,而这一形象完全不在原始计划中。从完成的作品来看,培根显然是放弃了既定的计划而选择了顺应未曾被预设的新想法。在随后的谈话中,培根表示:“真相就是,在工作时颜料会怎么做我并不完全知道,它做的许多事情,比我要它做的更好。这属于意外吗?也许有人说不是,因为它是种选择的过程,而你选择保留了这意外的一部分。当然,你想要保留意外的活力,又想保存画面的连贯性……有一种可能性,也许你通过这些意外所得到的比你真正想得到的东西要深刻得多。”[16]这些画家的叙述都暗示着,除了画家本人的计划和理性控制,推进绘画实践的还有一种不受控于画家的理性的力量。这种力量在绘画过程中可以反作用于画家的理性认知,从而使绘画成为真正指向未知的创造,而非实现拟定计划的技术。

然而,埃尔金斯并没有忽视或贬低明确知识和理性控制在绘画中的重要性。他指出,炼金术士差不多都知道他们的工作需要理性的控制和直觉的自由相混合。炼金物质可以被部分理解,但也会以意想不到的方式变化。[17]画家也是如此,为绘画实践提供切入点以及基础动力的正是关于颜料的确切知识以及学院里传授的绘画步骤和方法。问题在于,当画家以这些明确知识作为实践的全部,并极力排除过程中的一切意料之外的时候,实践也就受到了表象思维的掌控和限缩。埃尔金斯指出的绘画的两种可能性都是绘画在“炼金”和“表象”这两种思维的争执之下的结果。每个画家都需要面对这种争执,而这种争执也是维持着绘画的生命力的一个重要因素。

三、难以捕捉的“升华”瞬间

除了“炼金”和“表象”这两种思维之间的争执,埃尔金斯的中庸还体现在他对于成功的绘画作品的定义上。与克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)在《前卫与庸俗》中对叙事性写实绘画和抽象绘画等绘画种类进行高下优劣的评判不同,埃尔金斯认为,成功绘画作品的核心品质是颜料的“升华”的瞬间的凝结。他指出,在绘画中制造画布之外的世界的真实幻觉非常简单,颜料的聚集因此很容易让人只注意到它们构建的形象,却忽略了它们经由画笔展现出的厚、薄、平缓和粗糙等材料自身的特性。部分写实画家追求的正是把颜料隐藏在人物、风景或故事等题材的视觉真实性之中,而现代主义者则力求凸显颜料的材料性质。埃尔金斯兼顾了这两种主张,他认为,真正令人着迷的绘画是在“颜料的物质性”以及它制造的“画布之外的世界的幻觉”之间摇摆不定的。画家不是单纯地为了“神圣”(即画外现实的幻觉)或“世俗”(即颜料的物质性)而工作。繪画中最关键的是将“世俗”推向“神圣”的如物质蒸发之前的沸点一般的一瞬间。[18]这一瞬间融合了“神圣”和“世俗”,使得颜料成为了绘画作品,这一身份无法被“现实世界的表象”或“涂抹在画布上的颜料”所定义。它凝结了画家在绘画过程中的情绪、想法、灵感和动作,折射出各种有意识和无意识的观念。因此,绘画真正的难点并不在于掌握调色或写实的技巧,而在于凝结这种摇摆不定的“升华”瞬间。

然而,埃尔金斯却认为,作为追求这“升华”瞬间的方法,绘画技法却总是处于摸索和构建之中。他指出,自中世纪以来,绘画技法至少经历了杨·凡·艾克(Jan Van Eyck)的方法失传、以提香(Titian)和乔尔乔内(Giorgione)为代表的威尼斯技法的失传,以及从法兰西学院派兴起到法国大革命期间发展起来的学术派的失传三次大规模技法遗失。如今唯一确定流传下来的只有经典的分层理念。[19]这似乎暗示着,无论多么严谨,当代绘画技法中“创造”的比重都要大于对古典技法的继承。而这在一定程度上也支持了德国印象派画家马克思·利伯曼(Max Liebermann)所主张的“不存在技法。存在的技法和画家一样多” [20]的观点。于是,在当代,一幅成功的绘画作品可能需要数年的准备和经验,也可能在几分钟的紧张工作中产生,一切都没有科学公理式的答案。一些绘画的知识和技法能够被教授,但是那最核心的“凝结摇摆不定的‘升华瞬间”却只能是一件个人化的工作。

对于摆脱了“表象思维”的画家而言,在完成这种“对‘升华的凝结”之前,画家本人未必能清晰地预见到哪一步骤的何种效果会带给她/他足以让实践结束的惊叹和愉悦感。使得绘画作品成功的“升华”瞬间因而是无法预测且难以捕捉的,这也使得完成的绘画作品与颜料一样具有一种难以说清的复杂性或者神秘感。因此,无论是作品中人物、景物和故事情节等题材,还是评论家在作品中发掘出的各种意义,都很难被视为对作品的全面解读。通过使得确切无疑的知识难以取得绝对中心的地位,贯穿于颜料、技法以及作品之中的神秘性在维持绘画的活力方面发挥着至关重要的作用。

结语

埃尔金斯在《绘画是什么?如何用炼金术语言思考油画》中并没有讨论绘画的題材和画家的想法。借由炼金术的思维和语言,他研究的核心问题是“颜料自身的力量”以及“颜料自己想做的事”。无论创作的主题是什么,也无论画家主张的是“彻底控制颜料”还是“在与颜料的相互影响中前行”,画家在画画时都必须要面对这些问题。因此,从画家的角度来看,这些问题在某种程度上确实有着比“设定创作的主题”更加本质的地位。在埃尔金斯看来,从物质的角度理解颜料的成分是远远不够的,作为一个艺术门类的核心材料,颜料的本质是一种炼金材料般的神秘性。这种神秘性让颜料在实践中能够对画家手上每一个不被察觉的动作作出反应,并用色彩、形状和纹理固定下画家转瞬即逝的思想。颜料正是在被使用的时候才具有了某种“自身的力量”,而强调遵从这种力量的“炼金”思维则是对绘画的某种本质的活性的回归,也是对“以确切知识对颜料进行规训和控制”的绘画主张的制衡。科学式的确切知识虽然为我们提供了简洁高效的视角和方法,可是通过以固定的系统来归纳人与物质的一切相遇,它们也有着限缩我们对物质的理解的危险。而在科学几乎已经隔绝了人与世界的每一次非系统性相遇的情况下,带有炼金术性质的绘画的重要性也就凸显了出来。因此,在其最核心处,绘画确实是发生在确切的知识之外的。

作者简介:张容玮,2020年毕业于英国格拉斯哥艺术学院(The Glasgow School of Art),获美术学博士学位。现于中国美术学院视觉中国协同创新中心从事博士后研究工作,研究方向:艺术哲学与当代艺术理论与实践。

注释:

[1] 詹姆斯·埃尔金斯 :《绘画是什么?如何用炼金术语言思考油画》,林煊译,重庆:重庆大学出版社,2021年,第10-12页。

[2] 同上,第12页。

[3] 同[1],第20页。

[4] 同[1],第8-12页。

[5] 同[1],第142页。

[6] 同[1],第240页。

[7] 同[1],第213页

[8] 陈嘉映:《海德格尔哲学概论》 北京:商务印书馆,2017年,第159-160页。

[9] 马丁·海德格尔:《林中路》,孙周兴,上海:上海译文出版社,2004年,第90页。

[10] 芭芭拉·波尔特:《 海德格尔眼中的艺术》,章辉译,重庆:重庆大学出版社,2015年,第79页。

[11] 马丁·海德格尔:《尼采》,孙周兴译.,北京:商务印书馆,2010年,第837页。

[12] 同[10],第84页。

[13] Bolt B, Art Beyond Representation: The Performative Power of the Image, New York: I. B. Tauris & Co Ltd, 2004, p.1.

[14] 安瑟姆·基弗, 克劳斯·德穆兹:《艺术在没落中升起》,梅宁、孙周兴译,北京: 商务印书馆,2014年,第14页。

[15] Elger D, Obrist H. U. ed. Gerhard Richter Text: Writings, Interviews and Letters 1961-2007, Thames & Hudson, 2009, p.15.

[16] 大卫·西尔维斯特:《培根访谈录》,陈美锦译,南京:译林出版社,2016年,第9-10页。

[17] 同[1],第142页。

[18] 同[1],第223-225页。

[19] 同[1],第203-204页。

[20] 同[1],第209页。