长安已隔三万里 为何今仍为人忆

2023-08-04阙政

阙政

《长安三万里》,这“三万里”,既言其盛,也言其远。李唐三百年,都城长安纵有万里长卷,距今人也已遥不可追。但今年夏天,这部动画片却如此大范围地触动当代人心弦,创下10多亿元高票房(猫眼预测总票房17亿元)。是什么,使我们与远在三万里外的长安,再度共情?

人类群星闪耀时

从前看伍迪·艾伦的电影《午夜巴黎》,一个年轻作家穿越回上世纪初的巴黎,随便推开一个小酒馆的门,就能邂逅海明威、毕加索、菲茨杰拉德……《长安三万里》也给人相似的体验:盛唐文艺圈缓缓为观众打开大门——高适、李白、李龟年、岐王李范、玉真公主、王维、杜甫、常建、王昌龄、崔颢、王之涣、吴道子、张旭、孟浩然、丹丘生、岑参、李邕、贺知章、崔宗之、汪伦,次第登场,好一场人类群星闪耀时。从前,在课本里、诗集里读过的唐诗,千古流传的名句本已是好极了,如今与诗人的命运相偕,更添三分动人。

古往今来,文人之间的CP情本就不少,李杜、元白、苏黄、韩愈与柳宗元、欧阳修和梅尧臣,都是千古佳话。但《长安三万里》的匠心在于,它没有以“李杜”来开局——选杜甫来忆李白是更加容易的做法(实际上也是杜甫比高适先认识李白,高适仅在梁园与中年李白共聚,并无电影里的七次聚散)——但小迷弟的追忆似水年华,想必充满了“忆李白”“梦李白”“怀李白”“寄李白”……舍杜甫而选高适,显然就不是一味迎合大家对“诗仙”的崇拜,偷个懒把李白捧上神坛了事,而是将性格迥异的高适作为参照系,还原出一个更加丰富多面立体的李白——天才本身无法言说,地才却能恰到好处地将天才烘托。

电影里的李白,诚如六神磊磊的总结:不靠谱、不着调、谒权贵、当赘婿、充反贼、人傻钱多、说了就忘。这是诗仙才气纵横的月亮背面,但这些多角度的立面只会让诗仙更真实可爱、更容易亲近——从前我们与他的“绣口一吐,半个盛唐”共鸣;现在,我们与他入世出世的纠结共情,与他仕途进取与“安能摧眉折腰事权贵”的矛盾共情,也与他人到中年的松弛皮肤和酒肚子共情。

这位生性浪漫的朋友,一时兴起就要去从军报国,一时失意也会立即遁入终南虚空,他蹉跎半生才终于意识到自己“非廊庙器”,端的是“冠盖满京华,斯人独憔悴”。但即便失望到了极点,还要给自己留一条光明的尾巴——《将进酒》就是在这样的处境下被吟诵:“天生我材必有用,千金散尽还复来。”一帮中年失意的诗人在宿醉的狂妄幻想中飞向凌霄殿,一路与众神仙跑酷碰杯——以极喜来写极悲,令这一幕充满了戏剧张力。

《长安三万里》海报。

世人只见太白金星的仙气,却不愿听闻他的孤寂。但诗人的孤独,恰是《长安三万里》最动人心弦之处。李白白衣飘飘,剑气纵横,口才了得,妙笔生花,自比苏秦张仪之能、司马相如之才,文武双绝,本该一飞冲天,但现实中任凭他如何谒权贵、混圈子,最终也只落得个帮闲的宫廷文人,点缀升平,犹如皇室宠物。他的仕途进取是真的,“仰天大笑出门去”;他的恃才傲物也是真的,“天子呼来不上船”。有时候甚至让人怀疑,他最向往的也不是“盛世当为大鹏”一飞冲天,而是“事了拂衣去,深藏功与名”——他憧憬的是“哥不在江湖,江湖却总有哥的传说”。

李白这样天真可爱充满仙侠气息,在内斗严重的唐代官场显然是混不下去的,能保住脑袋已是平时豪爽讲义气积大德。杜甫也好不到哪里去,前脚刚刚提拔起来,后脚就要为皇帝想铲除的异己辩护,自以为正义之师,其实特别不懂政治。即使后半生不遭逢乱世流离失所,也不是个当官的料。王维呢,本来就佛系,出尘脱俗,被迫当过乱世伪官之后,更加去意已决,无心恋战——诗仙诗圣诗佛,盛唐最厉害的这三位诗人,毫无意外,都是官场失意之人。

学成文武艺,卖于帝王家。古代诗人最大的悲剧,就在于政客与文人乃是一体的——他们的人生,几乎没有在仕途之外做学者、做作家、做KOL的选项。政客以作诗词歌赋为雅事,诗人也只能通过从政当官来实现自己“盛世当为大鹏”的理想抱负,于是写干谒诗,于是敲开权贵之门去摧眉折腰地行卷,又或者在穷途末路中走向终南捷径。但诗人的浪漫与天真,本又与官场需要的心机与权谋天然违背,诗人们因此不得不陷入永恒的天人交战。这是时代的眼泪,纵使文豪亦枉然。

黄鹤楼。

古往今来能文能武、能诗能仕的毕竟少数,加上乱世兵荒马乱,唐代许多诗人都没有好下场,像贺知章、高适、白居易这样能全身而退的不多——陈子昂冤死狱中、王昌龄乱世被杀、岑参被贬客死異乡、杜甫贫苦大半生、李白临死还捞个叛国罪……“大鹏飞兮振八裔,中天摧兮力不济。”李白这曲《临终歌》,大抵就是许多诗人一生在矛盾中挣扎纠结后的宿命。

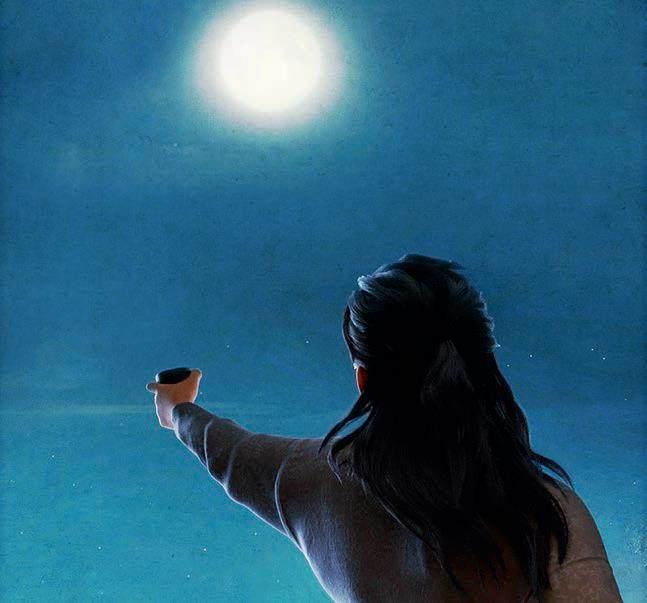

但是没有关系,后世不记得宰相,只记得诗句。电影看到最后,是不是高适救李白也不重要了,高适本就是许多人的缩影,他的身上有杜甫,有孟浩然,有贺知章,有郭子仪,有后世写下“李杜文章在,光焰万丈长”的韩愈,也有如今仍在吟诵李白诗的我们——“今人不见古时月,今月曾经照古人”,只要诗在,读诗的人在,李白就会像明月一般高悬,随时可被今人举杯邀来,照亮万古长夜。

迷人的盛唐气象

今人忆盛唐,所忆为何事?是点一个桃花妆,穿一身唐制汉服,发一发思古之幽情?且看《长安三万里》是如何以一个接一个的名场面,点出盛唐的迷人气息——

所谓画中有诗,岐王夜宴一幕,即使小杜甫不缺着一颗牙出场,观众看到岐王和李龟年,也就想到了杜甫诗《江南忆李龟年》:“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。”写这首诗的时候,盛唐已然凋敝,当年岐王宫廷沙龙里的文艺气息却还萦绕诗人心头——王维弹奏琵琶曲《郁轮袍》,闻名天下的乐师李龟年将王维的《相思》谱曲传唱,还有西域进贡来的大象,或拜或舞。盛世气象,无非万国来朝、人才辈出、有容乃大。

童年杜甫。

彼时的长安城,虽尚不及后世汴京清明上河图那般市井气的繁华,但是精神富足:上至皇家贵胄,下到前来赶考的各地小镇青年,都有自己的文艺圈。以岐王、玉真公主为首的宫廷夜宴固然华美,李白待诏翰林后自组的“饮中八仙”一样以诗会友,金龟换酒,用“龟负论语玉烛酒筹鎏金银筒”行酒令,主打一个潇洒不羁。古人没有微信朋友圈,但各地名胜古迹的墙壁都是留言板,写满了题壁诗。这是诗人们的交友所,也是诗人们的斗艺场,李白就曾像电影里一样,在黄鹤楼前对着崔颢的题诗“自暴自弃”,这知难而退里,是文人的惺惺相惜。

今人忆盛唐,所忆为何事?是点一个桃花妆,穿一身唐制汉服,发一发思古之幽情?且看《长安三万里》是如何以一个接一个的名场面,点出盛唐的迷人气息——

梨园祖师爷唐玄宗本身也是个文艺爱好者,通音律,喜欢听戏,爱看胡旋舞,诗作也入围过《唐诗三百首》。早在他的爷爷高宗年间将诗赋加入科考范畴,就已经自上而下地掀起了诗歌创作的热潮,到开元天宝更是达到一时巅峰。长安米贵,每年前来应考的多达千人,进士的录取率却只有百分之一二,大部分考生的命运只是一个过客,很快就得逃离北上广。但科考之外,又有五花八门的荐举制度,因此许多考生也不急着离开,仍然留在长安宝地寻找机会。这些擅长写诗的文人聚到一起,和诗也好,冶游也罢,都让这座城市的空气显得更为自由与奔放——你就看片中高适、李白、杜甫携手到过多少地方旅游,便知当时“驴友”众多(骑的马当然也是像昭陵六骏那样四肢短胖肌肉发达的中国矮种马)。

电影中还有浪漫的一幕,那是科考的幸运儿中了进士,走马观花,将枝头杏花赠予歌女——纵然孟郊在这一幕发生时尚未出生,我们脑海里也已经响起他的名句:春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。马上的“探花郎”并非后世“状元榜眼探花”里的殿试季军,而是当年考中进士的举子中最年轻的一个,长安城的所有名园(包括驰名的杏园)都为他大门敞开,免费看随意摘。大雁塔附近,长安著名的“曲江池”也为新科进士们开放设宴,这就是电影里李白高适们向往的“曲江宴”。

其实即使高中进士,能顺利进入仕途的仍是少数。有人统计过,唐代官员职位有一万八千多个,但拥有当官入门资格的却有十几万人,常年僧多粥少。不过,所谓“诗穷而后工”,盛唐诗歌相比从前的齐梁宫廷诗,最大的优点正是我手写我心,就算是高考落榜,也能留下名句,比如张继的“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,就是高考失利睡不着的时候在姑苏城外的客船上写下。

孟浩然也是高考落榜生,李白则连高考的资格都没有,但他们一个归隐田园,一个扬州一梦,实现了自古以来文人的两大愿景:过尽千帆,悠然见南山。电影里,李白在扬州采花贼一般掳了歌女来作舟上柘枝舞固然有动画的夸张,但他老人家也确实曾在扬州年消费30万钱,酒肆教坊处处留下身影。唐宋时期,“扬一益二”,成都和扬州是首都以外最繁华的城市,扬州连长安的宵禁都打破,夜夜笙歌不在话下。正是美酒斗十千,游侠多少年。唐人又尚舞,胡旋舞柘枝舞绿腰舞霓裳羽衣曲,从宫廷火到民间,这双舟争艳的情节也是盛世活力的见证。

一曲柘枝舞毕,李白作别歌女,与裴十二继续泛舟前行,所去何处?正是裴府。这一天晚上,裴府高朋满座,李白高兴地大喊:裴旻剑舞、吴道子作画,那是举世双绝!其实他这里是谦虚了,因为后世唐文宗御封的“三绝”,乃是李白的诗歌、裴旻的剑舞、张旭的草书——对,就是电影里那个疯疯癫癫“看了吴道子的画悟了草书之道”的张旭——虽然现实中传说他是看剑舞才悟道,终成“草圣”的。

让人意外的是,在唐代长安这种“含男量”很高的故事背景下,《长安三万里》还挤出一点空间给了女性命运——一样是旧瓶装新酒,隔壁《封神》也说不想再重复“红颜祸水”的价值观,结果却把妲己塑造得狐不狐鬼不鬼,像是专给纣王配的外科清创大夫,也不知道这样改怎么就能凸显女性价值了。但《长安三万里》就做得很好,一个虚构的文武双全女子“裴十二”,出场不过几分钟,就让观众为之共情——毕竟有那么多女性经历过男女同工不同酬、职场玻璃天花板,跟空有一身武艺无处施展的裴十二隔代亲啊。

歌姬。

這位裴十二又不是全然虚构的,在她身上,你起码能看到两个人的影子——一个是公孙大娘,一个是湘驿女子。先说公孙大娘,杜甫幼时曾观公孙大娘剑舞,半个世纪后依然为之惊艳,写下著名的《观公孙大娘弟子舞剑器行》。电影里的裴十二之父是裴将军裴旻,这个人真实存在,他的剑舞也是“三绝”之一。而公孙大娘的拿手剑舞曲目之一,就是《裴将军满堂势》,“冠绝于时”。电影里把公孙大娘发配给裴将军作女儿,“裴家所有子嗣,只有我尽得了裴家的剑法真传”,也不能说师出无名。至于为什么叫“十二”,可能因为李白排行十二吧。

再说湘驿女子,电影中裴十二吟诗:“梨花醉春色,碧溪弹夜弦。佳期不可再,风雨杳如年。”这首《题玉泉溪》的原作者就是湘驿女子,只不过原诗第一句是“红叶醉秋色”。为什么叫湘驿女子呢,因为没有人知道这位女子是谁,只知道她在湘西的驿站里题下这首壁上诗。《全唐诗》收录了这首无名女子的诗——实际上还收录了多首女诗人的诗歌。而唐朝女子所代表的诗气、剑气、豪气,也通过这么一个虚构的角色跃然银幕之上。

值得注意的是,《长安三万里》用多个名场面让观众管窥盛唐气象,却刻意隐去了唐玄宗与杨贵妃一干人等。盛世之盛,不在帝王,而在百姓,取舍之间,立意自显。

打碎盛唐滤镜

唐朝若是一首诗,当为史诗。既是史诗,就不会只有风花雪月、才子佳人。《长安三万里》最让人佩服的地方,是它不仅拍出盛唐的气韵、诗人的命运,还试图打碎盛唐滤镜,还原一个更接近史实的唐朝,忽明忽暗,盛世乱世一线牵——就像李白那段舟上柘枝舞,在盛世里演绎出一场末世将临的放浪形骸。

小学生来看,自然只能看出“唐诗48首”(也是好事,激发孩子了解诗人了解历史的兴趣,就像电影里高适对小书童说:有些现在看不懂的,将来会懂),但字里行间,有时轻轻带过的一句,背后就是倾天覆地。

比如裴十二对着高适慷慨激昂的“报国论”,一句“朝廷现在是李林甫当道”,就预言了杜甫的命運——那一年,包括杜甫在内,千余考生无一人中进士,只因李林甫不想让异己入仕,一句“野无遗贤”就阻断了多少贤臣的仕途。

比如哥舒翰老年半身不遂还要带病对抗吐蕃,也是唐代边疆危机的一个缩影。回纥、突厥、吐蕃、大食……为了平定边疆,唐代封了不少蕃将担任节度使,电影中提到的高仙芝是安西节度使,哥舒翰是陇右节度使。因为节度使可以选官,所以许多文人也会投靠节度使门下担任文官,高适就是这样成为哥舒翰幕府中的掌书记,在他之前,另一位边塞诗人岑参,则成为了高仙芝的入幕之宾。

电影里一句“蕃将并非皆是叛臣,哥舒翰没有降!”似乎是想证明部分蕃将的忠心耿耿,但节度使的设立,尤其是安史之乱后为了平定叛乱而增设的大量节度使,也埋下了后世藩镇割据的隐患。“李林甫一根朽木”倒下后,宦官李辅国更无法让蕃将臣服,也是实情。电影里从头到尾和高适一问一答串戏的程公公,原型可能是肃宗之子代宗用宦官来打败宦官的武器:“飞龙副使”程元振——程氏本尊不像电影里那么正面,但他“弹铗长歌”念出李白的“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”给高适报喜,倒是符合唐人弹剑鞘为唱诗打拍子的习惯的。

逆风翻盘的高适。

有人说,高适被抬得过高,有以仕途的闻达与否论英雄之嫌。当然,电影里的高适活像是验证了李白失意时的豪语“天生我材必有用,千金散尽还复来”,一生能屈能伸,忍得了田园寂寞,吃得了边疆苦,忍辱负重,终于大器晚成,在人人都觉得他半生已过行将入土的中年危机时刻,逆风翻盘,精忠报国,成就唐代诗人中少有的功业——但,时势造英雄,英雄之路有个人的坚韧不拔,也充满了命运的偶然。在另一个平行空间里,如果安禄山不作乱,高适可能就在地级市处级干部的位子上到顶退休了。

即便是在大器晚成的这一时空,在唐代当官也是一件风险很大的事情。郭建龙在《盛世的崩塌》中写道:“唐代宰相共有三百多人,在宰相职位上死于非命的有四十一人,罢相后惨死的有四十二人,加起来一共八十三人,占了全部人数的近四分之一。”在内斗激烈的唐代,“朝为天子客,暮入怨鬼坟”,弑父杀子都是家常便饭,何况臣子。高适功成而返后也曾被贬。

再看李白晚年,更是政治斗争的牺牲品。电影尾声,李白因谋逆获罪,宗夫人求助于高适——其中也透露了一段公案:永王到底算不算谋反?据学者分析,玄宗前有任命永王为江陵大都督的《命三王制》,后也曾为永王“东巡”正名,永王本是玄宗对抗肃宗逼宫的一颗棋子,只是成王败寇罢了。而李碧妍在《危机与重构:唐帝国及其地方诸侯》中,指出一个值得注意的问题:高适起初是投靠的玄宗,后改投肃宗,“肃宗不可能从玄宗那里直接调走高适,他既没有这样的胆量,事实上也根本做不到。至于高适私自离开玄宗而奔赴肃宗行在的可能性也几乎是不存在的。所以事实最有可能是:在高适表达过反对诸王分镇的意见后,玄宗干脆就把他派到永王手下任职了。”这个“中间环节”的存在,恰也说明了高适为何能作出“永王必败”的预测,就因为他曾经深入敌营。

而对于李白投靠永王,李碧妍的看法是:“他很自然地认为只要有玄宗的这一授命,那么无论永王是出镇江陵还是移镇江宁都是合法的。对于一位曾经有过供奉翰林的美好往事、此后却因不为权幸所容而不得不暂隐江湖的志气宏放的士人来说,对建功立业的深切渴望以及希冀获得帝王的认可,压倒了李白其他的一些政治判断。他也许对永王‘东巡的合法性,及随永王‘东巡的危害有过一些察觉,但这些察觉也终究在一种‘欲借之以立奇功的心态下变得微不足道了。”

当然,《长安三万里》是动画电影,没必要也不可能像史论一样对唐朝的历史功过作出事无巨细的解读,但仅仅是这些有意一笔带过的背景,也让人看出创作团队下过功夫研究唐代,而不是拿开元天宝盛世出来一通消费——三个小时,三万里长卷,不仅拍出王维诗中“咸阳游侠多少年”的意气风发,也拍出杜甫笔下“出师未捷身先死”的英才抱憾。唯有打碎这盛唐滤镜,才能真正看清,盛世吸引我们的是什么,镜鉴我们的又是什么。