BRCA1/2突变异时性双乳癌首发癌和对侧癌的临床病理特征对比研究

2023-08-03丁欣韵孙洁陈久安姚璐徐晔解云涛张娟

丁欣韵,孙洁,陈久安,姚璐,徐晔,解云涛,张娟

0 引言

BRCA1和BRCA2是高外显率乳腺癌易感基因[1-2]。与散发性乳腺癌相比,BRCA1/2突变乳腺癌具有发病年龄早、家系多个成员患病、对侧乳腺癌的风险高等特点[3-5]。我们的前期研究显示,中国BRCA1和BRCA2基因致病突变携带者首次诊断乳腺癌后10年累积对侧乳腺癌发病风险分别为15.5%和17.5%,是非突变携带者的4~5倍[6]。

目前,比较散发性异时性双乳癌(metachronous bilateral breast cancer, MBBC)的首发癌和对侧癌临床病理参数的研究较多[7-13],但比较BRCA1/2突变双乳癌的首发癌和对侧癌临床病理参数罕见。BRCA1/2突变乳腺癌还有自身的病理特征,例如约60%的BRCA1突变的乳腺癌为三阴性乳腺癌,三阴性乳腺癌目前是临床难治乳腺癌,具有浸润性强、容易复发和转移的特点,依靠以化疗为主的治疗,预后不良。有研究问题是BRCA1乳腺癌患者如果发生异时性对侧乳腺癌,其临床表型也是三阴性乳腺癌为主吗?如果BRCA1突变患者首发为三阴性乳腺癌,发生异时性对侧乳腺癌表型是什么?针对这些临床问题,本研究主要比较BRCA1/2突变异时性双乳癌的首发癌和对侧癌临床病理特征。

1 资料与方法

1.1 研究对象

从2003年10月—2015年5月,北京大学肿瘤医院乳腺中心共收治乳腺癌患者10 378例,其中9 903例原发性乳腺癌患者进行了BRCA1和BRCA2基因测序,共检测出539例BRCA1/2致病性突变患者。双乳癌根据两侧乳腺癌发生的间隔时间分为同时性双侧乳腺癌和异时性双侧乳腺癌。本研究采用最常用的分类标准,将两侧乳腺癌间隔3个月以内(包括3个月)者定义为同时性双乳癌;在首次乳腺癌确诊3个月后发生对侧乳腺癌的双乳癌定义为异时性双乳癌[11,14-15]。排除如下患者:(1)同时性双乳癌患者(n=21);(2)临床分期为Ⅳ期的患者(n=12);(3)失去随访或随访时间在初诊后不到3个月的患者(n=10)。最终有496例首发为单侧的BRCA1/2突变乳腺癌患者纳入研究。本研究得到了北京大学肿瘤医院研究与伦理委员会的批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2 临床资料

通过北京大学肿瘤医院电子病历系统及随访办公室获得患者的病史信息,包括首次乳腺癌及对侧乳腺癌的确诊年龄、乳腺癌家族史、肿瘤分子分型、肿瘤大小、肿瘤的病理类型、组织分级、淋巴结状态、雌激素受体(estrogen receptor,ER)、孕激素受体(progesterone receptor, PR)、人表皮生长因子受体2(human epidermal growth factor receptor 2, HER2)的状态等。乳腺癌家族史是指家系中有一个及以上一级、二级或三级亲属患有乳腺癌。肿瘤的病理类型、大小和激素受体表达水平根据新辅助治疗前穿刺活检病理组织或未经新辅助治疗的术后病理组织评判。ER、PR和HER2根据术前病理穿刺活检样本的免疫组织化学染色结果判定。当>1%的肿瘤细胞显示阳性核染色时,ER和PR为阳性。将ER和PR结果合并作为激素受体(hormone receptor status, HR)状态进行分析。HR+被定义为ER+或PR+。HER2阳性被定义为免疫组化染色3+或荧光原位杂交HER2基因扩增[16]。

1.3 BRCA1/2基因突变检测

从9 903例患者的外周血中提取基因组DNA进行BRCA1/2基因测序,其中8 627例患者采用二代测序(next-generation sequencing, NGS)或Sanger测序进行BRCA1/2基因全外显子测序,其余的1 276例采用Sanger测序检测BRCA1/2基因的重复突变。此外,对经NGS和(或)Sanger测序为BRCA1/2突变阴性但有乳腺癌家族史或三阴性乳腺癌的1 887例患者进一步采用多重连接依赖性探针扩增技术(multiplex ligation-dependent probe amplification, MLPA)检测BRCA1/2大片段重排突变。判定突变体为致病性的标准是基于美国医学遗传学和基因组学学会(American College of Medical Genetics and Genomics, ACMG)发布的变异解读指南[17],本研究仅纳入BRCA1和BRCA2基因明确致病性突变。

1.4 统计学方法

所有数据采用SPSS26.0软件进行统计分析,连续变量的比较采用t检验,分类变量的比较采用卡方检验或Fisher精确检验,双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

本研究最终纳入首发为单侧原发性乳腺癌BRCA1/2突变患者496例,包括196例BRCA1和300例BRCA2突变患者,整体队列的中位随访时间为10.4年(0.4~20.8年)。

2.1 BRCA1/2突变患者异时性双乳癌首发癌与对侧乳腺癌的临床病理特征比较

在196例BRCA1突变患者中,31例患者为异时性双乳腺癌(15.8%),165例患者为单侧乳腺癌(84.2%)。BRCA1突变异时性双乳癌首发癌的平均确诊年龄显著小于BRCA1突变单侧乳腺癌患者(39.5岁vs.45.2岁,P=0.004)。31例异时性双侧乳腺癌患者中首发癌和对侧癌三阴性乳腺癌的比例分别为61.3%和67.7%,而在165例单侧乳腺癌患者中,三阴性乳腺癌(triple negative breast cancer,TNBC)比例为57.3%,三阴性乳腺癌是BRCA1突变单侧乳腺癌患者、异时性双乳癌患者首发癌和对侧癌最主要的分子分型,且差异均无统计学意义(P>0.05)。

在300例BRCA2突变患者中,49例患者为异时性双乳腺癌(16.3%),251例患者为单侧乳腺癌(83.7%)。BRCA2突变异时性双乳腺首发癌的平均确诊年龄显著小于BRCA2突变单侧乳腺癌患者(44.8岁vs.47.7岁,P=0.043);异时性双侧乳腺癌的乳腺癌家族史阳性比例高于单侧乳腺癌(42.9%vs.26.3%,P=0.019)。在251例单侧乳腺癌患者中,HR+和HER2-乳腺癌的比例为73.6%,在49例异时性双侧乳腺癌患者中首发癌和对侧癌HR+和HER2-乳腺癌的比例分别为77.6%和67.3%。HR+和HER2-乳腺癌是BRCA2突变单侧乳腺癌患者、异时性双乳癌患者首发癌和对侧癌最主要的分子分型,且差异均无统计学意义(P>0.05)。

此外,BRCA1/2突变乳腺癌中,无论是异时性双乳癌首发癌与单侧乳腺癌,还是异时性双乳癌的首发癌和对侧癌,在激素受体状态、HER2状态、肿瘤大小、组织学分级、病理类型、淋巴结转移状态方面均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

表1 BRCA1/2突变异时性双乳癌与单侧乳腺癌的临床病理特征比较Table 1 Clinicopathological features of metachronous bilateral breast cancer with BRCA1/2 pathogenic variants compared with unilateral breast cancer

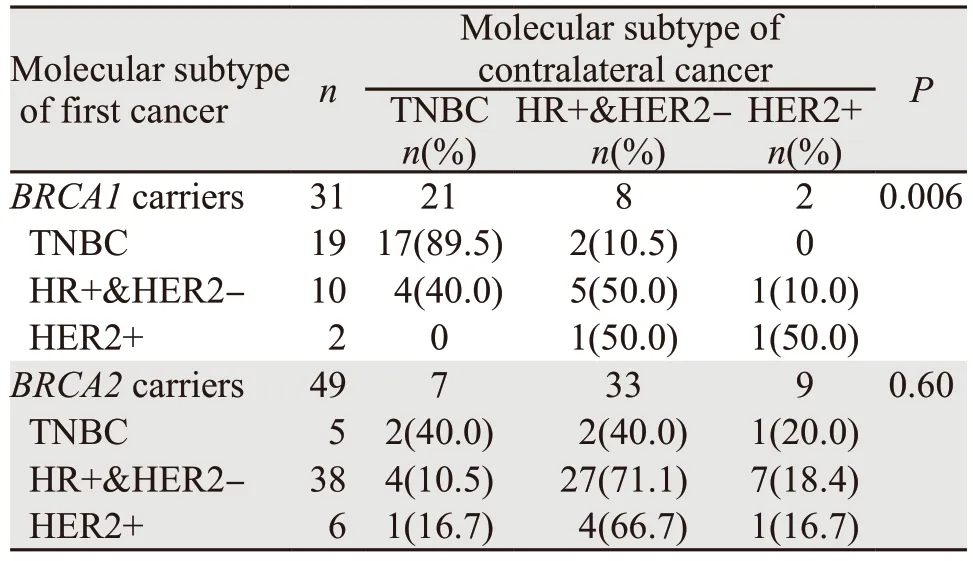

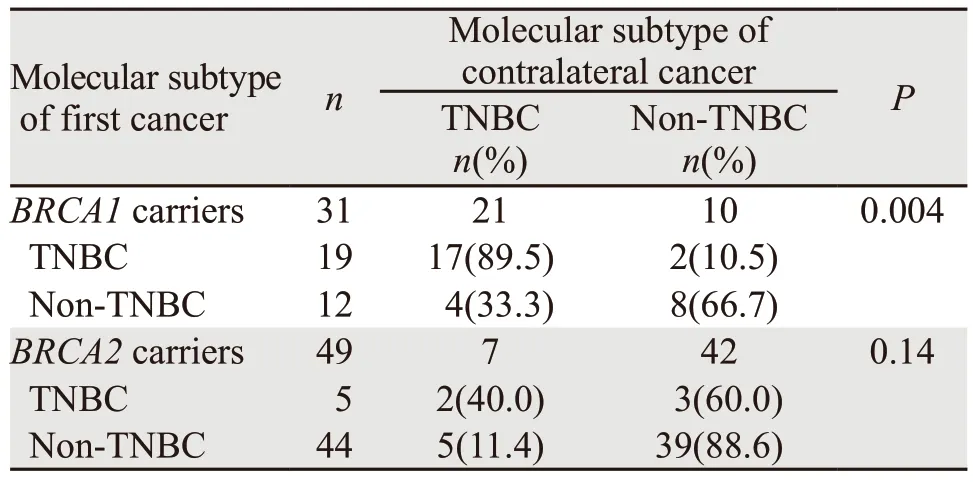

2.2 BRCA1/2突变异时性双乳癌首发癌与对侧癌的分子亚型一致性分析

31例BRCA1突变异时性双乳癌首发癌与对侧癌的分子分型一致性较高。进一步分析每个亚型的一致性发现:三阴性乳腺癌亚型具有较高的一致性,首发癌与对侧癌均为TNBC一致性比例高达89.5%(17/19),相反,首发癌为non-TNBC,只有33.3%(4/12)的对侧乳腺癌为TNBC(P=0.004)。

BRCA2突变异时性双乳癌首发癌与对侧癌的HR+和HER2-为主要分子分型。进一步分析每个亚型的一致性发现:首发癌和对侧癌均为仍为HR+和HER2-分子分型的比例为71.1%(27/38),而首发癌为non-HR+和HER2-分子分型的,只有54.5%(6/11)的对侧癌为HR+和HER2-分子分型,差异没有统计学意义(P=0.51);TNBC亚型的一致性较低,且差异没有统计学意义(P=0.14),见表2~4。

表2 BRCA1/2突变异时性双乳癌首发癌与对侧癌的分子亚型比较Table 2 Comparison of molecular subtypes of primary and contralateral cancers in metachronous bilateral breast cancer with BRCA1/2 pathogenic variants

表3 BRCA1/2突变异时性双乳癌三阴性乳腺癌与非三阴性乳腺癌的比较Table 3 Comparison of triple-negative and non-triplenegative breast cancer in metachronous bilateral breast cancer with BRCA1/2 pathogenic variants

表4 BRCA1/2突变异时性双乳癌HR+和HER2-型乳腺癌与非HR+和HER2-型乳腺癌的比较Table 4 Comparison of HR+&HER2- breast cancer and non-HR+&HER2- breast cancer in metachronous bilateral breast cancer with BRCA1/2 pathogenic variants

3 讨论

本研究比较了BRCA1/2突变异时性双乳癌首发癌与对侧癌临床病理特征。我们发现BRCA1突变异时性双乳癌中,首发癌为TNBC的比例为61.3%,对侧癌为TNBC的比例为67.7%。BRCA1突变患者首发癌和异时性对侧癌同为TNBC的概率高达89.5%。

本研究中,BRCA1/2突变乳腺癌无论是异时性双乳癌首发癌与单侧乳腺癌,还是异时性双乳癌的首发癌与对侧癌,在肿瘤大小、肿瘤类型、组织学分级、临床分期、淋巴结转移状态的差异均未表现出统计学意义。对于发病年龄,BRCA1/2突变发生异时性双乳癌患者的首发癌确诊年龄显著小于单侧乳腺癌患者,这一研究结果与在未明确BRCA突变状态的双侧乳腺癌患者中的结果一致[7,18-19];在一项纳入了286例BRCA1/2突变双乳癌患者的研究中,BRCA1突变和BRCA2突变的双乳癌患者首发癌的平均确诊年龄分别为38.6和43.6岁,对侧癌的平均确诊年龄分别为43.7和48.6岁[20],与本研究队列中BRCA1/2突变患者的发病年龄较为一致。这一发现提示BRCA1/2突变首发癌的发病年龄越年轻,越会增加患对侧乳腺癌的机会,因此,对于发病年龄早的BRCA1/2突变单侧乳腺癌患者,应密切监测其对侧乳腺的发病风险,及早进行干预和风险管理。我们近期建立了全球首个BRCA-CRisk预测模型,筛选出包含首诊年龄在内的四个与对侧乳腺癌发生风险显著相关的变量,用于预测BRCA1/2突变乳腺癌患者对侧乳腺癌的风险;该模型为评估BRCA1/2突变乳腺癌患者对侧乳腺癌累积风险提供了重要的工具,为BRCA1/2突变患者和临床医生在决策是否要实施对侧乳房预防性切除提供了有价值的参考[21]。

本研究发现BRCA1突变单侧乳腺癌TNBC的比例为57.3%,国内外研究表明BRCA1突变携带者发生三阴性乳腺癌的比例约为60%[22-24],提示BRCA1突变乳腺癌TNBC是最主要的分子分型。本研究进一步发现在BRCA1突变异时性双乳癌中,首发癌为TNBC的比例为61.3%,这部分患者发生对侧乳腺癌仍为TNBC的比例可高达89.5%,而在原发癌为non-TNBC的患者中,仅33.33%的患者对侧再次发生TNBC(P=0.004)。既往研究在未明确BRCA1/2突变状态的患者中发现,异时性双侧乳腺癌两次肿瘤首发癌与对侧癌分子亚型的一致率差异较大,一般较同时性双侧乳腺癌更低[9,13,15,25]。对于携带BRCA1突变的乳腺癌患者,原发癌分子亚型为TNBC可以高度预测其对侧癌的分子亚型也为TNBC。BRCA1突变异时性双乳癌首发癌和对侧癌均为三阴性乳腺癌的高度一致性可能与共同的危险因素、遗传变异或两种肿瘤共同存在的癌前病变相关[20]。

本研究提示BRCA1突变乳腺癌首发癌为三阴性乳腺癌,如果发生对侧乳腺癌,其表现为三阴性乳腺癌的概率极高(89.5%),这一点要值得高度关注。三阴性乳腺癌在所有乳腺癌中恶性程度比较高,不适合进行内分泌和靶向治疗,目前对这类乳腺癌的治疗主要是化疗,通常需要完成6~8周期化疗,一旦发生对侧乳腺癌,极大概率仍是三阴性乳腺癌,患者有可能又要接受相同周期的化疗,患者在经受首次治疗后,数年后又要经受第二次痛苦[26]。

本研究也显示BRCA2突变异时性双侧乳腺癌首发癌为HR+和HER2-分子分型且对侧癌仍为该分子分型的比例为71.1%,高于首发癌为non-HR+和HER2-分子分型的患者中对侧癌为HR+和HER2-分子分型乳腺癌的比例,但差异无统计学意义。BRCA2突变异时性双乳癌首发癌和对侧癌分子分型一致性较差可能与本研究纳入病例数少有关。

综上,本研究表明,BRCA1突变乳腺癌三阴性乳腺癌约占60%,如果首发癌为三阴性乳腺癌,一旦发生对侧乳腺癌,则大概率也是三阴性乳腺癌。这为临床上BRCA1/2突变患者的遗传咨询和后续对侧的风险干预提供了数据支撑。因此,针对BRCA1突变首次为三阴性乳腺癌的患者,对侧乳腺的预防和干预可能要采取更积极的态度。

利益冲突声明:

所有作者均声明不存在利益冲突。