实用理论能否与审美理论共存

——对刘若愚分析图式的再思考

2023-08-01李珂珂

李珂珂,刘 静

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

刘若愚在《中国文学理论》一书中归纳概括实用理论时认为,“实用理论,主要着重于艺术过程的第四阶段,是基于文学是达到政治、社会、道德,或教育目的的手段这种概念”[1]。根据他在本书导论部分提出的构成整个艺术过程的四个阶段可知,第四阶段指的是“读者对宇宙的反映,因他阅读作品的经验而改变”[1]。亦即是说,读者对于宇宙的再认识发生于其与作品直接接触的第三阶段之后。对实用理论的所处位置有了较为明确的认知后,再回看刘若愚关于这一理论性质的表述,即“是基于文学是达到政治、社会、道德,或教育目的的手段这种概念”[1]。将此种说法与上述所处位置进行整合,则刘若愚在此提出的实用理论似乎可以如此解释——读者在第三阶段完成对文学作品的审美体验后,离开文学作品面向宇宙,即进入第四阶段,此时读者对于宇宙的认识因阅读作品而发生改变,或是认为应自觉修身,或是认为应悉力进谏等,这些改变正是来源于文学作品所蕴藏的道德教化理念。中国文学理论中,认为文学作品应对个人以及社会产生益处的理论都应归为此类。如此一来,则可发现,刘若愚对于实用理论的归纳概括隐含着这样一层意思,即认为中国文学理论中,侧重于文学作品审美特质的理论与侧重于文学作品实际功用的理论是两种不同的理论,理论家在论述文学作品的审美特质时不会涉及文学作品的实际功用。但事实果真如此吗?中国文学理论中是否存在对于文学作品审美特质与实际功用划分得如此清楚的现象?其是否认为文学作品的实际功用只产生于读者直面宇宙时,而不会与读者直面作品获得审美体验时共存?对于上述问题的回答,不仅需要重新回到中国文学理论,也需要对刘若愚在此提出实用理论的依据,即艾布拉姆斯的实用理论做一回顾。同时,也有必要对刘若愚在审美理论与实用理论的划分上所呈现出的问题进行分析,从而更加深入、辩证地认知与反思其在书中所提出的理论框架。

一、文学作品的道德教化仅存在于“第四阶段”吗?

刘若愚在论述实用理论时提到,“由于受到儒家的赞许,它在中国传统批评中是最有影响力的”[1]。因此列举了大量儒家尤其是孔子的关于文学的言论与观点来论述其将文学的实际功用划分到第四阶段的合理性。例如对“诵诗三百,授之以政,不达,使于四方,不能专对,虽多,亦奚何为”一句的引用。孔子在这里是讲“人们在特定场合,需要通过赋诗言志来进行政治沟通(‘达政’)以完成某种使命(‘专对’)”[2],读者此时虽对诗进行了一定的援引,但相比于其在第三阶段读诗的过程来说,确实情感上的体验更少,而实际运用的意味更多,正如刘若愚所说,“这段所含的极端实用的态度是毋待证明的”[1]。因此,从这一点来看,刘若愚对中国文学理论作审美理论与实用理论的划分,将其置于文学过程不同的发生阶段,并把具有上述性质的理论置于实用理论当中是有一定的合理之处的。

但正如前面所述,中国文学理论中是否存在对于文学作品审美特质与实际功用划分得如此清楚的现象?其是否认为文学作品的实际功用只产生于读者与宇宙直接打交道之时,而不会与读者阅读作品获得审美体验时共存?要回答这些问题,不妨先从刘若愚在此书中列举的文学理论入手。在第五章论述审美理论时,刘若愚曾引用了清代学者阮元在《文言说》一文中的观点:

孔子于乾坤之言,自名曰‘文’:此千古文章之祖也。为文章者,不务协音以成韵,修词以达远,使人易诵易记,而惟以单行之语,纵横恣肆,动辄千言万字,不知此乃古人所谓直言之‘言’,论难之‘语’,非言之有文者也,非孔子所谓‘文’也。[1]

阮元在此处以孔子提出的“言之无文,行而不远”的观点为依据,认为只有使用押韵和对偶的作品才能称为文学。值得注意的是,阮元虽十分强调文学在形式上的美学特征,但其主张“协音以成韵,修词以达远”的目的则是“使人易诵易记”。这就可以理解为,押韵、对偶等形式因素固然重要,但只是便于人们背诵记忆的手段而已。由此可见,阮元的这一理论似乎并不包含多少情感体验的因素,而更多地透露出方便读者在实际生活中去运用的意味。若通过与其提出的依据,即孔子的“言之无文,行而不远”的观点联系起来,则体现得更为明显。《左传·襄公二十五年》记载,“仲尼曰:‘《志》有之:‘言以足志,文以足言。’不言,谁知其志?言之无文,行而不远’”[3]。孔子在此处想要传递的意思是志是要通过言辞去表达的,言辞在具备了一定的文采之后才能广为流传。由此可知,无论是言辞还是文采,都只是为了确保志“行而远”的措施。而志又指作者的理想、抱负,大多数情况下与道德、政治有着不可分割的密切关系。因此,孔子在此强调的核心可以视为说话者道德理想与政治抱负的广泛传播。阮元在此基础上提出的文章应“协音以成韵,修词以达远,使人易诵易记”的观点就自然而然地与其结合起来了,即作品运用押韵、对偶等形式是为了便于读者记忆和传播作者蕴含在其中的道德理想与政治抱负。因此,这一文学理论在主张文章应带给读者美的体验的同时,也更加强调应赋予读者道德等诸多方面的教化。而这一点,与刘若愚对于审美理论的界定产生了矛盾。刘若愚认为,当批评家“描述一件文学作品的美以及它给予读者的乐趣,那么他的理论可以被称为审美理论”[1],从这一定义中可以得知,当读者面对作品时,仅能体会到由作品美言丽句带来的美的享受及其所给予的情感体验,而无法同时获得有关社会、政治、道德、教育等方面的教化。在刘若愚看来,这些方面的教化不发生在读者与作品直面的第三阶段,而是产生于读者完成阅读行为后与宇宙打交道的第四阶段。通过上述他在审美理论一章中列举的阮元的观点分析来看,阮元的这一文学理论实际上并没有呈现出作品的审美特质与实际功用分别发生在不同时段的特征。因此,刘若愚在此引用,不仅存在对阮元所表达的意思片面化理解的问题,也有着将读者阅读作品时可以一并获得的审美体验与道德教化二者相割裂之嫌。

以上通过对刘若愚在审美理论一章中列举的一例文学理论的分析,证明了读者在阅读文学作品时可以同时获得审美经验与道德教化。若再从其论述实用理论时所引用的文学观念当中提取出审美要素,则可从另一方面证实刘若愚这一划分的局限性。在第六章实用理论中,刘若愚以“孔子关于诗所发表的最完整的意见”——“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨”来支撑其观点。关于“兴”“观”“群”“怨”的含义,历来有诸多解释,在此不一一列举,只选取含义不够明确的“兴”字作为论证的主要依据。“诗可以兴”,朱熹在《论语集解》中解释为“感发志意”,“不过这种志意不是一般的情感,而是一种‘不能自已’的‘好善恶恶之心’,一种道德性的情感”[2]。亦即是说,在孔子看来,《诗经》具有着“打动人的情感,激励人的心理,使人产生振作、奋发等积极情感的艺术感染力”[2]。由此可知,读者在阅读《诗经》时能否同时获得情感体验与道德激励,孔子在“诗可以兴”这一表述中是给出了肯定答案的。再看刘若愚对“兴”字的解释,“有的认为‘激发’或‘激起’的对象是情感;其他的认为是道德意向或情怀。孔子意指哪个,是无法确定的:若是前者,那么他对诗的概念,看来有一部分是审美的,因为诗对读者的立即情感效果属于第三阶段;若是后者,那么他的概念看来完全是实用的”[1]。在此处,孔子“诗可以兴”的“兴”字激发的是读者的情感还是道德意向,显然刘若愚也无法给出确切的答案。难道就不能如朱熹所说,所激发的是一种带有道德性的情感吗?在刘若愚看来,若孔子认为激发的是情感,那么他对诗的概念有一部分是审美的,从刘若愚对于孔子文学观念所具有的道德教化功能的推崇来看,另一部分无疑是指对社会的实际功用。如此一来,是否能够理解为刘若愚在认为文学作品给读者面对宇宙以理性指导时也给予了一定的审美体验?若如此,以审美体验发生在艺术过程的第三阶段为前提,作品的社会功用是否也可以理解为同时发生在这一阶段而非第四阶段?

通过对具体文论的分析以及层层追问,已经有了一个较为明确的认识,即在中国古代文论中,并不只存在认为文学作品所具有的社会功用价值仅发生于读者直面宇宙之时的观点,更多的观点是读者在进行作品阅读时就已获得了道德教化,审美体验与道德教化并非分别处于艺术过程的不同阶段,而往往是相互交织、同时生成的。

二、以艾布拉姆斯的实用说为参照

以上是从中国古代文论中寻找相应的观点来表明刘若愚在对审美理论与实用理论进行划分时所显现出的局限性,并对本文开头所提出的问题进行了解答。但由于刘若愚对艺术过程阶段的划分是以艾布拉姆斯在《镜与灯:浪漫主义文论及批评传统》中提出的文学四要素为依据的,因此回到艾布拉姆斯的理论当中,分析其是如何对西方文学理论进行划分的或许可以为进一步明确刘若愚实用理论的局限性提供有力的参照。

有感于西方艺术理论繁多复杂、分歧丛生的现状,艾布拉姆斯认为,“当务之急是找出一个既简单又灵活的参照系,在不无端损害任何一种艺术理论的前提下,把尽可能多的艺术理论体系纳入讨论”[4]。在此思想的指导下,艾布拉姆斯提出了每一件艺术品都会涉及的四个要素——作品、艺术家、世界、欣赏者,并依据这四个要素之间的关系设计了一个呈三角形状的分析图式,生发出了模仿说、实用说、表现说、客观说等四种艺术理论,认为西方从柏拉图时代到19世纪初的所有美学理论都可以在这四种艺术理论中找到合适的位置。可以说,“艾布拉姆斯依据其艺术四要素理论,为我们清楚而概要地描述了西方文艺思想史上主要理论思潮演变的轮廓”[5]。这一四要素分析框架结构自上世纪中叶提出以来,“不仅成了西方文学研究中的重要指南,同时也成了非西方文学研究界以及西方汉学界研究中国文论的重要方式”[6],后者就以彼时正在美国斯坦福大学执教的刘若愚为代表。在此仅讨论与刘若愚提出的实用理论关系最为密切的实用说,并时刻关注二者的不同之处,对于艾布拉姆斯的其他三种艺术理论不再一一赘述。

刘若愚的实用理论与艾布拉姆斯的实用说之间的差异首先在于所处的艺术阶段。刘若愚将实用理论放置于读者与宇宙之间,而艾布拉姆斯则利用作品与欣赏者之间的关系来解释作品的艺术理论归为实用说。因此,刘若愚所认为的实用理论发生于读者完成作品阅读后面向宇宙之时,而艾布拉姆斯所认为的实用说则产生在欣赏者欣赏作品之时。按照前述第一部分对于中国文学理论的分析来看,虽此两种划分方式都具有一定的合理之处,但似乎艾布拉姆斯的分法更为贴切。其次,刘若愚的实用理论与艾布拉姆斯的实用说之间的差异在于对“实用”的理解。刘若愚在对实用理论进行归纳时明确提出这一理论“是基于文学是达到政治、社会、道德,或教育目的的手段这种概念”的,因此,在他看来,“实用”就是作品通过读者对上述四个方面产生实际的推动作用。再看艾布拉姆斯对于“实用”的理解。在论述实用说时,艾布拉姆斯首先引用了锡德尼关于诗歌的观点,即“诗歌是一种表现、仿造、描摹——打个比方,是有声画:目的是给人以教导和愉快”[4]。随即,艾布拉姆斯对这一观点进行了解释说明:“诗歌的模仿只是一种手段,其最近目的是使人愉快,而愉快也只是手段,最终目的是给人教导”[4]。从艾布拉姆斯引用锡德尼关于诗歌的观点并对其加以解释的行为来看,其所认为的“实用”是包括艺术的审美特质与实际功用两个方面的。在对锡德尼的观点进行分析后,艾布拉姆斯又分别列举了贺拉斯、德莱顿、赫德、约翰逊关于诗歌的理论。在贺拉斯看来,“诗人的目的或者是使人获益,或者是使人高兴,要不就是把有益的和令人愉快的东西融合为一体”[4];德莱顿认为,“诗歌也同绘画一样有其目的,那就是给人愉快”[4],并提出了达到这一目的的诸多艺术规则;赫德指出,“任何以给人愉悦为首要目的的作品都可以称为诗,只要它能依据自身体裁尽量给人愉快”[4];在约翰逊看来,“写作的目的在于给人以教益;诗歌的目的则在于通过快感给人以教益”[4],即“诗歌在给人快感的同时决不能违背真和善的标准”[4]。这些理论或是侧重于诗歌的审美效果,或是侧重于诗歌的教化功能,或者二者兼而有之,艾布拉姆斯将其归为实用说,无疑再一次表明了他对于“实用”的理解,即包括艺术的审美特质与实际功用两个方面,那些认为艺术应达到这两个目的的西方艺术理论都应纳入实用说当中。因此,通过对上述两种差异的分析可以发现,刘若愚的实用理论发生于读者与宇宙之间,是基于作品的道德教化功能建立起来的,艾布拉姆斯的实用说产生在艺术与欣赏者之间,是以艺术的审美特质与实际功用为划分依据的。通过比较,似乎可以得出如下观点,即在艾布拉姆斯看来,当欣赏者在欣赏艺术时,是可以同时获得审美与道德教化两种体验的。而这一结论,无疑更加符合中国文学理论的实际情况。因此,作为“20世纪引用率最高的分析框架之一,亦是20世纪文学研究发展进程中的重要事件”[6],艾布拉姆斯提出的四要素分析框架以前提和依据的身份,从另一角度证明了刘若愚在实用理论方面的论述的局限性。

三、对刘若愚分析图式的再思考

以上分别从我国文学理论以及艾布拉姆斯的四要素分析框架入手,分析了刘若愚对我国部分文学理论进行划分时所存在的问题——把认为读者在阅读作品时可以同时获得审美体验与道德教化的相关理论割裂开来,将后者从中剔除,仅置于读者与宇宙之间。尽管在第一部分中通过对“诵诗三百,授之以政,不达,使于四方,不能专对,虽多,亦奚何为?”一句的解释肯定了刘若愚将其归为文学过程的第四阶段的合理性,但如果进一步思考也不禁要发问:即使读者对于宇宙的认识及反应因阅读经验而改变,那这种阅读经验难道不也是在直面作品时产生的吗?若仅强调这种经验对于读者思想及行为的指导作用,便是忽略了其发生的场所。关于刘若愚在《中国文学理论》一书中按圆形图式对中国文学理论进行划分所呈现出的局限性,曹顺庆等人在《中西比较诗学史》中曾指出,“其次,《中国文学理论》之失误,还在于六种理论区分的非科学性”[7],以形上理论与表现理论之间具有的共同点为依据对刘若愚将其二者分别导向不同要素的做法提出了质疑。此外,他们还认为,“六论区分的非科学性还在于脱离中国文学批评实际”[7],如刘勰的《文心雕龙》并非像刘若愚所说只属形上理论而无决定理论,“文变染乎世情,兴废系乎时序”[7]这一说法就是一个很好的例证。曹顺庆等诸位学者的意见,也为本文的观点提供了很大程度的支撑。

刘若愚对中国文学理论的划分存在一定的局限性,进一步去思考造成这种现象的原因,以便对已有的分析图式进行更好地认知与辨别。在此只尝试讨论与本文相关的对审美理论与实用理论的划分,对于其他理论在划分方面的问题不作展开。关于为何将审美理论与实用理论区别开来,刘若愚有一段这样的表述:

另有一点该指出的是:此图能够使我们在文学作品的直接(immediate)与可能的后果(aftereffects)之间划出界线来。有些批评家着重文学的审美效果,这属于第三阶段;有的着重文学的道德、社会或政治效果,这属于第四阶段。将审美效果与实用效果分开,似乎较令人满意。[1]

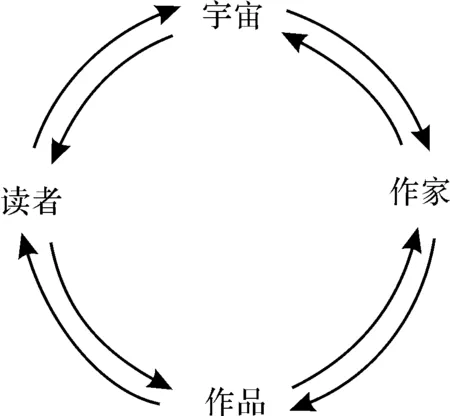

将这段话与其提出的分析图式相结合可以看出,他所认为的实用效果指的是读者将其在阅读过程中获得的有关道德、社会以及政治的理念运用到其对宇宙的再认识当中,强调的是读者离开作品后与宇宙之间的直接联系,而不是像其他文学理论家那样,认为读者在阅读作品时就可以产生对于宇宙的再思考。刘若愚极为看重读者和宇宙之间的直接联系这一点,在与艾布拉姆斯提出的四要素分析框架的对比中更为明显(见图1、图2)。

图1 刘若愚提出的分析图式

图2 艾布拉姆斯提出的分析图式

通过对相关表述的分析可知,刘若愚将审美理论与实用理论分开的关键原因是对读者与宇宙之间直接联系的看重,是对宇宙这一要素的看重。之所以持有此种观念,本文认为主要有以下两个方面的原因:其一,对“道”即宇宙原理的推崇。在形上理论一章中,刘若愚认为基于文学为宇宙原理之显现的各种理论都应包括在内。与艾布拉姆斯的分析图式相比,刘若愚提出的双向圆环图式更加具有动态性,整个文学的创作过程从宇宙开始,到作家,然后从作家到作品,再从作品到读者,最后从读者回到宇宙。可以说,没有作家对宇宙原理的理解,后续的几个阶段就无法依次发生。亦即是说,宇宙原理的存在是文学过程得以展开的起点。而又因原理充盈于宇宙之间,所以刘若愚对于宇宙极为看重也就不足为奇了。因此,他才特别强调读者要把从作品当中获得的有助于宇宙发展的各种道德、政治、教育等理念直接作用于宇宙,而不是在阅读作品时对这些理念有所体悟、有所领会就可以了。其二,对儒家实用主义这一文学传统的关注。正如刘若愚所说:“从公元前2世纪儒家确立为中国正统的意识形态开始,一直到20世纪初期,文学的实用概念实际上一直是神圣不可侵犯的”[1]。面对礼崩乐坏的社会现实,以孔子为核心的儒家从维护统治阶级的立场出发,提出了一系列学说,力图恢复周礼,重建社会秩序。这些学说或是关于修身,或是关于教育,或是关于外交等,但无论侧重于哪一个方面,实质上都与政治息息相关。因此,他们十分强调文学对于现实社会(宇宙的表现形式之一)的直接作用,可以说此时的文学在很大程度上已成为维护政治统治的工具,强调读者在对作品进行阅读后,要将其中所蕴含的道德、教育等理念付诸于实践当中。这一讲求实用的文学传统对后世无数的批评家或多或少都产生了影响,如王充、郑玄、周敦颐等人,甚至像陆机、刘勰等并非以文学的实用概念为主的理论家也没有公然摒弃文学的实用概念。因此,此种文学的极端实用主义从为儒家所赞许开始,长时间占据着中国传统批评的主流地位,构成了我国文学传统的一大特色。刘若愚虽于上世纪中叶前往英国、美国学习并执教,但其在中国生活的经历以及对中国文化的深入研究或许也使其关注到了儒家的文学实用观在中国文学传统中所处的特殊地位。

通过分析刘若愚将审美理论与实用理论相区分的原因,可以看出其之所以将实用理论归为读者直面宇宙的第四阶段,主要是想强调读者将阅读体验直接作用于宇宙,对宇宙产生可见的推动效果。但正如前所述,即使是最讲求实用主义的儒家,也没有流露出完全将读者在阅读过程中获得的审美与道德教化这两种经验割裂开来的迹象,也并不认同道德教化仅产生于整个阅读过程结束之后。因此,儒家实用主义的文学观念虽在一定程度上为刘若愚的做法提供了依据,但若进一步分析则不难发现,刘若愚在对儒家有关文学实际功用的一些表述上存在着片面化的理解,从而导致了分析图式所呈现出的局限性。

四、结语

刘若愚在《中国文学理论》一书中对于审美理论与实用理论的划分存在着一定的局限性,即把认同读者在阅读作品时可以同时获得审美与道德教化两种体验的文学理论割裂开来,否认后者存在的合理性,而将作品的实际功用价值仅仅局限于读者直面宇宙之时。无论是从中国文学理论自身出发,还是以作为前提与依据的艾布拉姆斯四要素分析框架为参照,都可以说明刘若愚此种划分方法的非科学性。而造成这一现象的原因主要有两方面:一是刘若愚对于“道”即宇宙原理的看重,一是对儒家所持的文学极端实用主义在中国文学传统中占据特殊地位的关注。本文在对刘若愚的分析图式的局限性进行说明的基础上,也进一步分析了形成这一局限性的深层原因,从而试图为读者全面、辩证地认知与反思这一分析图式提供一个可供参考的视角。