代际支持与农村老年人健康水平

——基于返乡农民工家庭的研究

2023-07-31梅兴文冯譞

梅兴文,冯譞

(1 中国社会科学院大学,北京 102401;2 中国建设银行 研修中心(研究院),北京 100033)

1 引言

党的二十大报告指出:“中国式现代化是人口规模巨大的现代化”。巨大的人口规模为中国改革开放以来的高速发展提供了人口红利,也催生了很多阻碍继续高质量发展的严峻挑战。作为世界上老年人口最多的国家,人口快速老龄化已成为中国经济社会发展面临的突出挑战。根据2021年全国第七次人口普查数据,全国60岁及以上人口占比18.7%,65岁及以上占比13.5%。农村地区人口老龄化较城镇地区程度更高、进程更快。农村60岁、65岁及以上老人的比重分别为23.81%和17.72%,分别高出城镇7.99、6.61个百分点。随着经济快速发展特别是城镇化、工业化和市场化程度不断提高,限制流动的城乡二元体制壁垒逐渐松动,农村劳动力大规模地向城市迁移,对农村经济社会以及家庭人口结构造成巨大影响,农村留守老人开始大量出现。

农村留守老人处于家庭资源分配和决策的最末端,往往同时承担留守儿童照料,年老体衰多病,生活处境更加艰难,应该引起全社会广泛关注。一方面,农村留守老人无钱养老,养老保障待遇较低。根据人社部2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报,全年城镇职工基本养老保险人均结存10936元,而城乡居民基本养老保险人均结存2080元,不足城镇职工人均结存五分之一。另一方面农村留守老人空巢无助,日常照料缺位。2020年中国农村养老现状国情报告指出,农村老人中有50% 的处于空巢状态,身边没有子女照料。按照农村老龄化人口比例,在农村至少有1.5亿农村空巢老人。农村留守老人作为一个社会经济弱势群体,与城市老年人相比更容易遭受健康问题的困扰。留守老人大多数仍然从事各种户外体力劳动,经常遇到重体力劳动,极易受到各种身体外部损伤,也经常受到意外伤害。因为胃肠功能下降、消化吸收不良、免疫能力减弱,受农村生活条件、卫生条件、饮食习惯所限,农村老年人患有呼吸道和消化道疾病的可能性较大。很多留守老人即使明知自己患有慢性疾病,也不会轻易选择就医,原因是“开销大、怕花钱”。

“空巢”的根源在于人口流动,表现在于子女缺位,结果在于家庭保障弱。改革开放40多年的现代化过程中,农村剩余劳动力从二元经济结构的传统农业部门向非农产业部门快速转移。但2004年开始,刘易斯拐点来临,东南沿海地区出现“民工荒”,农民工返乡态势已逐渐明显增强。2020年全国农民工总量28560万人,比上年减少517万人,下降1.8%,规模为上年的98.2%。农民工绝对规模和增长速度呈现“双双下降”,标志着2020年成为从农村向城市劳动力迁移的重要拐点。根据国家统计局农民工监测调查报告,2021年全国农民工总量29251万人,外出农民工17172万人,比上年增加213万人,增长1.3%;本地农民工12079万人,比上年增加478万人,增长4.1%。外出农民工增速低于本地农民工增速,农民工流动方向正在发生变化,农民工返乡成为大趋势。农民工作为中国经济快速发展的重要力量,规模及增速下降直接影响中国经济转型发展。

已有大量研究关注子女外出务工对老年人健康的影响(陈璐、谢文婷,2019;江光辉等,2021),但农村留守老人健康水平下降是否是导致农民工返乡的原因仍有待检验。此外,农民工返乡会如何影响代际支持?不同类型的返乡农民工对父母支持有何差异?经济支持、家务支持和精神支持等代际支持又是如何影响农村留守老年人健康水平?为了回答以上问题,本文首先在理论上分析返乡农民工家庭的代际支持与老年人健康水平之间的关系并提出相应假说,随后使用中国老年社会追踪调查(CLASS)2014、2016、2018三期调查数据在实证上予以检验,最后根据理论和实证分析的结果,为完善农村养老的社会保障体系提出政策建议。本文的边际贡献主要有:第一,实证检验了农民工返乡的重要原因以及返乡农民工家庭的代际支持与老年人健康水平之间的关系,为相应理论假说提供经验证据,是对农民工返乡问题研究的有益补充与完善;第二,使用三期CLASS构造“阶段×老年人×子女”的三维数据集,并利用问卷中的相应问题构造“返乡”变量,可以为此类研究提供借鉴;第三,通过机制分析阐述代际支持对老年人健康的影响,从而为审视我国农村社会养老体系建设提供新的思路和启示。

2 理论分析与假说提出

2.1 家庭决策视角下农村劳动力迁徙分析

理论界对劳动力迁移的分析存在两个视角(石智雷、杨云彦,2012):个人决策和家庭决策。前者秉持西方经济学的经典假设,即个人效用最大化,认为劳动力流动是完全基于个人行为选择的结果(Todaro,1969)。沿着这一分析框架,已有研究从成本—收益(Christiansen &Kydd,1983; Wang &Fan,2006)、生命周期(Davies &Pickles,1991)等视角对劳动力回流做出了分析。后者被称为新迁移理论,把家庭视为追求效用最大化的最小个体,认为劳动力流动是家庭决策的结果(Stark,1982),或者说劳动力外出务工是一种家庭生计策略(Chambers &Conway,1992),即家庭成员谁进城务工、谁在家务农,是使家庭全体成员福利最大化的理性决策。从家庭决策视角来看,外出劳动者与留在家里的劳动者在完全不同的工作环境下从事不同的生产活动,收入具有极强的互补性和负相关性,血缘关系和家庭继承合约把他们紧紧地结合在一起,外出劳动者有义务将其收入寄回或带回,以补充家庭不时之需。当外出者没有挣得收入或受到挫折时,他可以从家庭得到支持,或者回流到迁出地(Stark &Taylor,1991;Cassarino,2004;Ammassari,2004)。

家庭特征是影响农村劳动力回流的重要因素。除了农民工年龄、性别等个人特征外,现有文献还从婚姻状况、人力资本、物质资本、社会网络等家庭特征分析农民工返乡的原因。从婚姻状况来看,相较于单身,已婚的农民工返乡概率更高(Zhao,2002),因为结婚后农民工的迁移成本(如生理成本、心理成本等)更高(Wang &Fan,2006;Vadean &Piracha,2010)。从人力资本来看,家庭最高教育水平对劳动力回流迁移有消极影响(都阳、朴之水,2003),户主的受教育程度越高,家庭劳动力外出的概率越大(李实、Knight,2002),因为农业的教育回报率较低且农村第一产业较为密集,教育在理论上会促进劳动力从农村向城市流动。从物质资本来看,人均土地量富足的家庭劳动力回流的倾向越高(Chen et al.,2010),因为土地是农村家庭最主要的物质资本,人均土地少意味着人地关系相对紧张,剩余劳动力较多,而把富余劳动力转移出去有利于提高家庭的总体效益。从社会网络看,家庭成员都生活在迁出地农村的迁移者更倾向于回流,因为血缘、亲缘等社会关系网络是中国农村的重要构成部分,人们的交往通常围绕宗族关系展开。

家庭养老模式下,我国迁移劳动力回流表现出被动特点。一般而言,家庭中需要负担的人数越多,农民工返乡的概率越高。家庭中有需要照料的老年人、有学龄儿童以及配偶在农村留守,都会“拉动”外出劳动力回流(李强、龙文进,2009;白南生、何宇鹏,2002;Zhao,2002;罗凯,2009;周皓、梁在,2006)。家庭劳动力数量对迁移劳动力回流有着显著的负向影响,当家中缺少劳动力时,外出就业的农民工返乡的概率就越大(王子成、赵忠,2013)。此外,我国家庭尤其是农村家庭形成了以子女赡养为主的家庭养老保障体系。虽然经济社会变革导致家庭核心化,社会养老保障体系逐渐完善,但是家庭一直承担着育儿和养老双重功能,养老功能发挥主要依靠成年子女“反哺”(费孝通,1983)。刘玉侠和鲁文(2020)研究发现,农民工因家庭责任返乡占比达到53.43%,其中因照顾老人返乡占比10.56%。农民工的返乡决策不仅要受到其人力资本的影响,也与老人需要赡养、农业负担较重、与家人团聚等家庭因素以及输出地经济的发展程度有关(胡枫、史宇鹏,2013)。此外,农村老年人没有“退休的概念”,只要身体状况可以,往往一直坚持农业劳动,只有身体状况已经不适合参加劳动时才停止劳动,此时农业生产经营活动若要继续维持,外出农民工则必须返乡。

综合以上的理论分析,本文提出如下假说1:

假说1:家庭决策是农民工返乡的重要依据,在家庭效用最大化前提下,老年人身体状况变差特别是丧失劳动力停止工作时会“拉动”农民工返乡。

2.2 农村劳动力迁移下代际支持的变化

农村劳动力迁移会造成父代和子代之间的空间变化,进而改变农村居住安排,从而影响父代和子代之间代际资源的流动,即代际支持发生改变。子女对老年人的代际支持可以归纳为三个方面:经济支持、家务支持和精神支持(和红等,2020)。前文的分析表明,劳动力迁徙存在多种驱动因素,因此农民工返乡也可以依据不同驱动因素划分为不同类型,相应对代际支持的影响也存在差异。

在个人决策下,农民工返乡的主要原因是返乡后个人效用可以增加。首先,成本-收益视角下,农民工返乡意味着回到农村的个人净收益大于在城市务工的个人净收益,净收益增加意味着子代提供给父代的经济支持也可能增加。一方面,农村相较于城市而言,生活较为简约,消费支出、交通支出和住房支出等均明显低于城市水平,生活成本相对较低;另一方面,尽管务农收入不及务工收入,但近年来返乡创业试点政策的实施可以显著提高部分高素质农村返乡劳动力的劳动回报,因此收益可以增加。无论是成本降低,还是收益增加,个人决策下返乡农民工都可以拿出更多的钱赡养父母。其次,个人决策下的农民工返乡对家务支持的影响不显著。如果农民工因为自身身体年龄等原因,无法在城市找到适合的工作,为了降低生活成本而返回家乡,那么该农民工自身承担家务活动的能力或许也受到限制,同时较高的年龄也存在父代均过世的可能。如果农民工因为创业等增加收入的原因而返乡,由于其同样忙于工作,且创业等活动十分耗费精力,其陪伴父母的时间或许也无法明显增加。因此,个人决策下返乡农民工未必能给予父母更多的家务支持。

在家庭决策下,农民工返乡的主要原因是返乡后家庭效用增加,返乡往往是子代为了照顾父代,维持或牺牲子代效用以提升父代效用。首先,家庭决策下返乡农民工对父代经济支持的影响不明显。尽管农民工返乡后和老年父母之间的交流会增加,经济往来的频率也可能会提高,但Zimmer和Kwong等(2003)研究发现,在农村中,不与父母共同居住的子女给予父母的经济资助要高于同住子女。一方面农民工返乡本质上是劳动力从高效率部门向低效率部门逆向转移(程杰、朱钰凤,2021),且因为照顾身体欠佳的父母,也并没有时间创业增收,其收入会有一定下降,对父母的经济支持随之降低;另一方面,农民工返乡后会通过家务支持代替经济支持,随着老年父母与成年子女的居住距离缩小,老人得到的生活照料增加,经济支持不会明显提高(Sun,2002)。其次,如果农民工因为需要照顾老年人而返乡,则子代对父代的家务支持会明显升高。老年人健康水平降低意味着老年人生活需要照料,这也是农民工返乡的驱动因素,因此家庭决策下返乡农民工对父代的家务支持会增加。

无论是个人决策还是家庭决策,子女返乡均增加了代际间精神支持。儿行千里母担忧,子女外出使得老人与子女在地理空间上产生距离,改变了原有的代际精神交流的形式,影响了代际情感交流的频率和深度,易造成老人的情感慰藉处于“问题化”的状态(方菲,2009)。宋璐等(2015)认为子女迁移对农村老年人心理福利有消极影响,而有子女在本地会起保护作用。中国大多数农村地区的养老机构很少,子女赡养是当地主要的养老方式,而子女迁移可能造成养老资源不足,导致老年人个体经历的子女迁移这一压力事件对其心理福利有应激性。

综合以上的理论分析,本文提出如下假说2:

假说2:农民工返乡影响子代对父代的代际支持,家庭决策下返乡农民工对父代的经济支持不明显,但家务支持和精神支持提高。

2.3 代际支持视角下农村老年人健康水平分析

健康长寿是反映老年人生活质量的重要指标。近年来,大量文献围绕老年人健康展开研究,结果显示,留守老人生存状况不容乐观,物质生活水平偏低,精神文化生活欠缺,身体健康状况不佳,生活无人照料(陈铁铮,2009)。生活照料存在很大风险,普遍缺少日常生活照料和扶助,疾病照料缺失问题尤其严重,同时安全上也存在很大隐患(贺聪志、叶敬忠,2010)。但子女能够从居住安排、代际支持等多个维度显著影响老年人的生存风险(王萍等,2020;李春华、吴望春,2017;王磊,2019;张震,2002)。

代际居住距离分隔化对老年人健康的研究观点尚不一致。第一种观点认为,子女外出务工会阻隔家庭养老,不可避免地加大了老年人患病风险,进而伤害其生存质量并促使其面临更高的死亡风险(刘慧君等,2013)。第二种观点则认为,子女外出务工对经济交换和情感慰藉的冲击较小(Guo et al.,2009),而且居住距离拉大避免了原本合住家庭代际间冲突和矛盾,这或许会减少老年人抑郁风险且有利于认知功能发展(Ikeda,2009),促进老年人的机体及心理健康,进而可能对老年人的死亡风险构成良性影响。甚至留守老人由于必须独立面对生活,也因此加强或维护了其日常生活自理能力及认知功能等健康,避免了其多方面功能的衰退,即独居或与配偶同居的老人死亡风险较低(Lee et al.,1998)。反过来,农民工返乡能够显著降低代际居住距离分隔化的趋势,因此,其对老年人生存风险的影响方向也不明确。现有研究表明,老人与子女同住短期能改善健康自评,降低基期患心脏类疾病和中期新患心脏类疾病的可能(刘慧君等,2013)。第三种观点则认为是否与子女同住与老年人的生存风险无关。同住只是一种物质载体,在这种载体下,真正影响老年人生存风险的是代际互动和感情交流。也就是说,合住不一定有利于老年人的身心健康;而分住不一定妨碍子女对老年人进行各种支持(张岭泉,2012)。

从代际支持的角度看,绝大部分研究都认为,代际支持能够促进老年人健康,降低老年人生存风险(柳玉芝、李强,2004;李春华、吴望春,2017)。现有研究主要是从子女对老年人支持的角度出发得出相关结论,比如大量研究指出,成年子女为老年人提供的精神慰藉、经济支持和日常照料等支持,能够显著降低老年人的生存风险(张文娟、李树茁,2005;李建新,2007;Buber &Engelhardt,2008)。经济支持对农村老年人健康的影响不言而喻,无论是日常的饮食、保健,还是生病后医疗、护工,都需要一定的经济代价。特别是在老年人发生重大疾病需要住院治疗时,子女提供的经济支持对老年人是否住院产生显著的正向影响(杨桂宏等,2021)。就家务支持而言,子女帮助父母承担较为繁重的家务,可以减缓父母身体承受的压力,降低疾病发生的可能。除此之外,农民工可以在城市接触到更新的养老保健知识,养成更加健康的生活习惯,而留守老人缺乏足够的保养技能,生病后也没有科学的治疗手段。因此返乡农民工在帮助父代进行家务劳动时,可以改善父代的生活方式,从而提高健康水平。就精神支持而言,两代之间的精神交流会给父辈带来心灵安慰,改善老年人精神状态。农民工外出会造成留守老人内心的空虚以及对子女的思念,子代返乡后会弥补前期老年人的精神空洞。老年人重新点燃起生活的希望,日常生活也会格外注意饮食健康、作息规律等等,心理健康和身体健康均会有改善。李春华和吴望春(2017)利用2002-2014年的CLHLS跟踪调查数据,实证检验发现,代际精神互动和物质互动显著减少了老年人死亡风险的发生,那些经常和子女有联系、在过去一年中和后代有物质互动的老年人死亡风险更低。刘畅等(2017)的研究认为,子女外出务工对父母健康影响的总效应取决于其对父母时间和收入代际转移作用强度的相对大小。农民工返乡能够增加子女向父母提供代际支持的可能,从而进一步降低老年人生存风险,改善老年人的健康状况。

综合以上的理论分析,本文提出如下假说3:

假说3:农民工返乡通过影响子女对父母的代际支持,从而影响老年人健康状况,其中家务支持和精神支持的作用较大。

3 数据与方法

3.1 数据来源与处理

3.1.1 数据来源

本研究的数据来自2014年、2016年和2018年三期中国老年社会追踪调查(CLASS)。这是由中国人民大学组织实施的一个全国性、连续性大型调查,采用分层多阶段概率抽样法在全国28个省(直辖市、自治区,不包括香港、台湾、澳门、海南、新疆和西藏)进行的调查项目。三期调查分别获得 60 岁及以上老年人有效样本量11511个、11471个和11416 个,不仅收集了老年人的基本信息、健康状况等详实资料,可以较好地代表中国老年群体的情况,也针对老年人每一个健在的子女都分别收集了性别、受教育程度、常住地等个人信息以及亲子之间的经济互动、家务支持、精神交流等代际交互信息,为本研究提供了很好的数据支持。

3.1.2 数据处理

本文主要考察农民工返乡对老年人健康水平的影响,因此按照以下三个步骤对数据进行处理:

一是筛选出追踪样本。返乡是一个动态过程,其内涵是子女常住地发生改变,由外地回到本地。由于调查问卷中没有直接涉及子女返乡的问题,本文则基于问卷中“这个子女现在常住地在哪里?”(1)2014年问卷中F7-10题以及2016年和2018年问卷中F5-10题。当答卷人选择“本市其他区县”、“本省其他市”、“外省”和“境外”,则认为该子女在问卷时点常住外地;当选择其他选项时,即本户、本村/居委会、本街道/乡(镇)、本区/县,则认为该子女在问卷时点常住本地。的回答,对比前后两期该子女常住地是否“由远及近”,以此作为刻画返乡行为的依据。通过匹配,共获得追踪样本10343个,其中2014年至2016年(2018年未追踪)追踪样本701个,2016年至2018年(2014年未追踪)追踪样本5790个,2014年至2018年(连续三期追踪)追踪样本3852个(2)2014年至2018年(2016年未追踪)追踪样本共有21个,由于时间跨度过大,影响老年人健康水平的因素更为复杂,因此从本研究样本中舍去。。

二是构造“阶段×老年人×子女”的三维数据集。已有数据中,老年人多子女现象较为普遍,且不同子女的返乡行为、对父母的经济支持、家务支持以及精神支持也存在差异。为了更好地考察每个子女的返乡行为对老年人生活的影响,借鉴陶涛等(2021)的研究,本文将老年人与子女一一匹配。同时,如果将2014年至2016年划为第一阶段,2016年至2018年划为第二阶段,那么追踪样本的返乡行为只可能发生在某一阶段(3)或者发生在2014年至2016年(第一阶段)间,或者发生在2016年至2018年(第二阶段)间,或者均不发生。。从阶段维度构造数据集,一方面将连续三期追踪样本的时间跨度由四年缩短至两年,可以更准确地考察子女返乡前后的老年人健康水平等变量的变化;另一方面也扩充了样本的数量,进一步提高了后文回归估计的准确性。整理后(4)整理过程包括删除无子女样本和子女信息不连续(如同一子女性别不一致,子女死亡等情况)样本。,本文构造的“阶段×老年人×子女”数据集中共有样本29526个,其中包含2个阶段、9521个老年人和22917个子女。

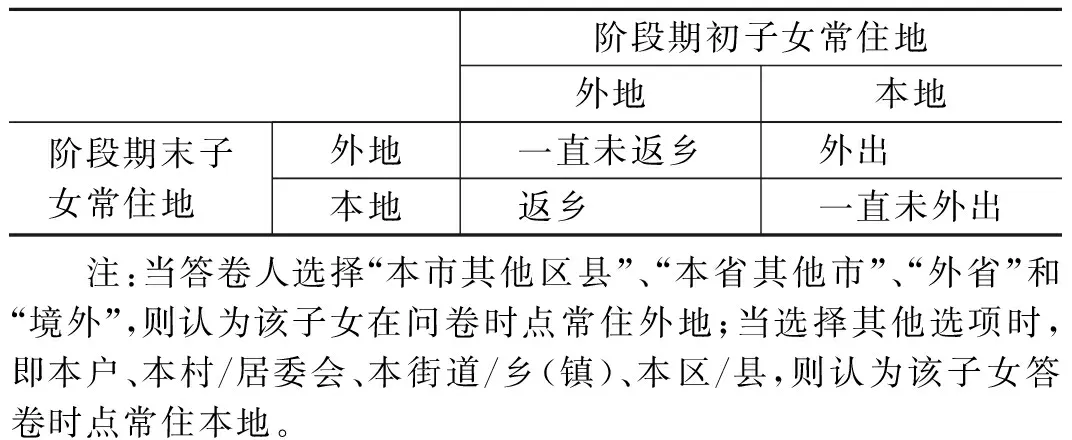

三是筛选出阶段初常住外地的农民工样本。首先,由于样本中存在老年人跟随子女迁徙的情况,简单地根据子女常住地是否“由远及近”会将上述情况错误地划分为返乡,而且考虑到样本包含大量生活在城镇地区的老年人,其子女并不应该被认定为农民工身份,因此本文筛选出各阶段期初期末居住地均为“农村”的老年人样本。其次,对比追踪样本各阶段期初期末对“这个子女现在常住地在哪里?”的回答,可以将子女行为划分为如表1所示的四类。本文的研究需要重点关注“返乡”的样本,即筛选出阶段初常住外地、阶段末返回本地的农民工,以此来考察农民工返乡对老年人生活的影响。经过整理,共获得样本数量13545个,其中有2个阶段、3832个老年人和10181个子女,且包含返乡样本2348个。

表1 农村老人子女外出及返乡行为分类

3.2 研究方法

3.2.1 变量的选取

(1)健康水平变量

本文的研究重点关注农村老年群体的健康情况,既包括身体健康也同时包括心理健康。参考刘畅等(2017)的研究,本文将采用多指标衡量老年人健康水平以提供稳健性检验。现有研究多采用自评健康作为衡量健康的指标(Giles &Mu,2007;Antman,2010;Huang et al.,2016),主要原因在于自评健康是个体对自身健康状况的综合评价,包含了客观指标无法反映却自我知晓的隐私健康信息。但作为一种主观评价,自评健康必然受到个体异质性特征的影响,并极易产生测量误差(Disney et al.,2006;Campolieti &Goldenberg,2007)。因此,本文分析中既保留了自评健康指标,同时引入了日常生活活动能力指标(ADL)的客观测量指标用以测度父母的身体健康状况,并检验实证分析的稳健性。

具体来说:(1)自评健康为个体对当前健康状况的总体评价,以问卷中“您觉得您目前的身体健康状况怎么样?(不可代答)”(5)2014年、2016年和2018年问卷中B1题。的回答衡量。为了更严谨准确地检验农民工返乡是否提高了老年人的身体健康,本文通过比较各阶段期初期末老年人健康程度构造二元虚拟变量selfhealth作为本文的因变量,且当老年人自评健康有所提高(6)以第一阶段中样本为例,若追踪样本在2014年和2016年问卷中,回答分别为“一般”和“比较健康”,则对该样本selfhealth赋值为1。时,selfhealth=1,反之,selfhealth=0。(2)日常生活活动能力(ADL)包括基本日常生活活动能力(BADL)和工具性日常生活活动能力(IADL)两部分。前者为个体维持基本生活所必需的,包括打电话、洗漱、穿衣、吃饭、如厕等11项活动(7)2014年、2016年和2018年问卷中B4-1至B4-11题。;后者是个体独立生活所需的较高水平技能,如上下楼、乘坐公共交通工具、购物、理财及家务等9项活动(8)2014年、2016年和2018年问卷中B6-1至B6-9题。。在变量取值方面,BADL和IADL均以相应活动项目的累计独立完成个数进行测度,ADL为两者之和,数值越大表明父母可独立完成的活动越多,身体状况越好。和自评健康selfhealth的构造类似,当老年人BADL、IADL或ADL有所提高时,badl、iadl、adl分别取1,反之则取0。

在心理健康方面,本文以抑郁程度测度父母的心理健康状况。受访者被问及最近一周的感觉及行为(9)2014年、2016年和2018年问卷中E2-1至E2-9题。,并对9个问题的反馈采取计分制。若为消极性问题,如:“过去一周您觉得孤单吗?”,则3个选项中表示出现频率最少的计2分,最多的计0分;积极性问题的计分方式则相反。总分越高表明父母的心理状况越好。和前文类似,当老年人心理状况有所提高时,psychology=1,反之,psychology=0。

此外,在验证假设1时,考虑到数据的可靠性,选择两个变量衡量老年人健康水平,一个是老年人自评健康的变化health,用以考察老年人健康状况对子女返乡的影响,另一个是老年人工作状态retire,用以考察老人工作状况对子女返乡的影响。health的取值根据问卷中“和去年相比,您现在的健康状况有什么变化?(不可代答)”的回答,当答案为“变差了”时,health取1,否则取0。retire的取值则根据问卷中“过去12个月,您是否遇到过下列事件?(多选)(不可代答)”中是否选择“退休/停止工作”确定,当选择时,retire取1,否则取0。

(2)返乡变量

返乡变量return衡量了农民工是否返乡。经过筛选与整理,本文认为样本中阶段期初常住地为“外地”,阶段期末常住地为“本地”的农民工在该阶段内存在返乡行为,即return=1,其余样本则不存在返乡行为,即return=0。

(3)代际支持变量

本文的研究聚焦在农民工返乡如何从经济支持、家务支持和精神支持三个方面影响农村老年人健康。借鉴和红等(2020)的研究,分别以问卷中“过去12个月,这个子女有没有给过您(或与您同住的、仍健在的配偶)钱、食品或礼物,这些财物共值多少钱?”“过去12个月,这个子女多久帮您做一次家务?”以及“过去12个月,您与这个子女多久见一次面?”分别作为经济支持、家务支持和精神支持的代理变量,且以构造selfhealth变量的方式构造二元虚拟变量economy、homework和spirit。当经济支持、家务支持和精神支持增加时,economy、homework和spirit分别取1,反之,则取0。

(4)控制变量

已有研究表明,父母特征、子女特征和两代交互都可能影响到老年人健康水平(刘畅等,2017)以及子女对父母的支持(陶涛等,2021),因此本文在进行回归分析时选取了相应变量加以控制。父母特征包括父母的性别、年龄、受教育程度、婚姻状况,子女特征包括子女的性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、经济状况,两代交互则选用是否同住作为代理变量。

具体变量的描述如表2所示。

3.2.2 实证方法与模型设定

(1)Probit回归

由于因变量selfhealth和return等均为离散型变量,本文选择Probit模型以检验返乡农民工的代际支持和老年人健康水平的关系。

为了检验假说1,构建如下模型:

(1)

(2)

为了检验假说2,构建如下模型:

(3)

其中,mediatingtij分别取economy、homework和spirit,代表经济支持、家务支持和精神支持,α1是核心自变量的回归系数,也是本文关注的重点,εtij为随机误差项。

(2)机制检验

农民工返乡行为会影响农民工对父母的经济支持、家务支持和精神支持,而代际支持与老年人的健康水平之间存在更为直接的因果关系。因此,本文认为农民工返乡对老年人健康水平的影响存在中介调节机制。

参照中介效应模型(温忠麟、叶宝娟,2014)构造如下机制检验模型:

(4)

(5)

(6)

其中,式(5)同模型式(3)一致,式(4)和式(6)中Hti为第t阶段第i位老年人健康水平的变化,分别取selfhealth、adl、badl、iadl和psychology,β1和γ2则为机制检验中关注的重点,其他各项与基准模型设置一致。

(3)异质性分析

老年人样本的异质性可能导致农民工返乡对老年人健康水平的影响存在差异。为了检验老年人年龄差异的影响,参考江艇(2022)的研究,本文引入交互项的方式进行异质性分析。异质性分析模型为:

(7)

其中,oldti代表了老年人的年龄异质性,取1意味着t阶段第i位老年人的出生年份在1945年以前,即高龄老人,取0则代表该老年人在1945年以后出生。α2是交互项的回归系数,也是异质性分析关注的重点,其他变量的设定和基准模型一致。

4 实证分析结果

本文首先使用Probit模型考察农民工返乡的原因及其对代际支持的影响,随后利用中介效应模型进一步检验返乡农民工家庭的代际支持与老年人健康水平之间的关系。

4.1 农民工返乡原因及对代际支持的影响

基于式(1)和式(2)的Probit模型回归结果如表3所示,其中,模型(1)到模型(4)为式(1)的逐步回归结果,模型(5)到模型(8)为式(2)的逐步回归结果。综合来看,核心自变量回归系数基本上均显著为正,表明农村老年人身体健康变差、农村老年人停止工作都会造成农民工返乡概率的提高。当老年人身体健康出现恶化时,往往需要他人在生活上给予照料。概括地说,此时一个农村家庭面临着两种选择:一是子女继续在外打工以获得较高额的报酬,同时雇佣其他人照料老人;二是子女返乡自己照料老人,但只能在当地获取较低的工资。在农村社会养老或者商业养老不健全的背景下,寄托社会或者雇佣其他人照料老人的成本较高,综合来看第二种选择的收益会大于第一种选择,因此老年人身体健康变差会吸引农民工返乡。当老年人由于身体或年龄原因,无法继续从事工作时,对于家庭而言,以土地为主的物质资本会呈现过剩的现象,从而使得在农村的劳动边际回报率有所提高,从而也会引起农民工返乡。以上实证结果检验了前文提出的假说1,即在家庭决策下,老年人健康变差会造成农民工“被动”返乡。

表3 农村老年人健康对农民工返乡的影响

为了直观地得到农村老年人健康变化对农民工返乡影响的具体数值,本文进一步计算了前者对后者的平均边际效应和样本均值处的边际效应。模型(1)到模型(4)的平均边际效应分别为0.0095、0.0152、0.0161和0.0164,样本均值处的边际效应分别为0.0095、0.0152、0.0162和0.0165,意味着农村老年人健康状况变差使得农民工返乡概率提高约1.5个百分点。模型(5)到模型(8)的平均边际效应分别为0.2412、0.2196、0.1879和0.2190,样本均值处的边际效应分别为0.2413、0.2199、0.1894和0.2205,意味着农村老年人停止工作使得农民工返乡概率提高约20个百分点,且结果均在0.001水平上显著。

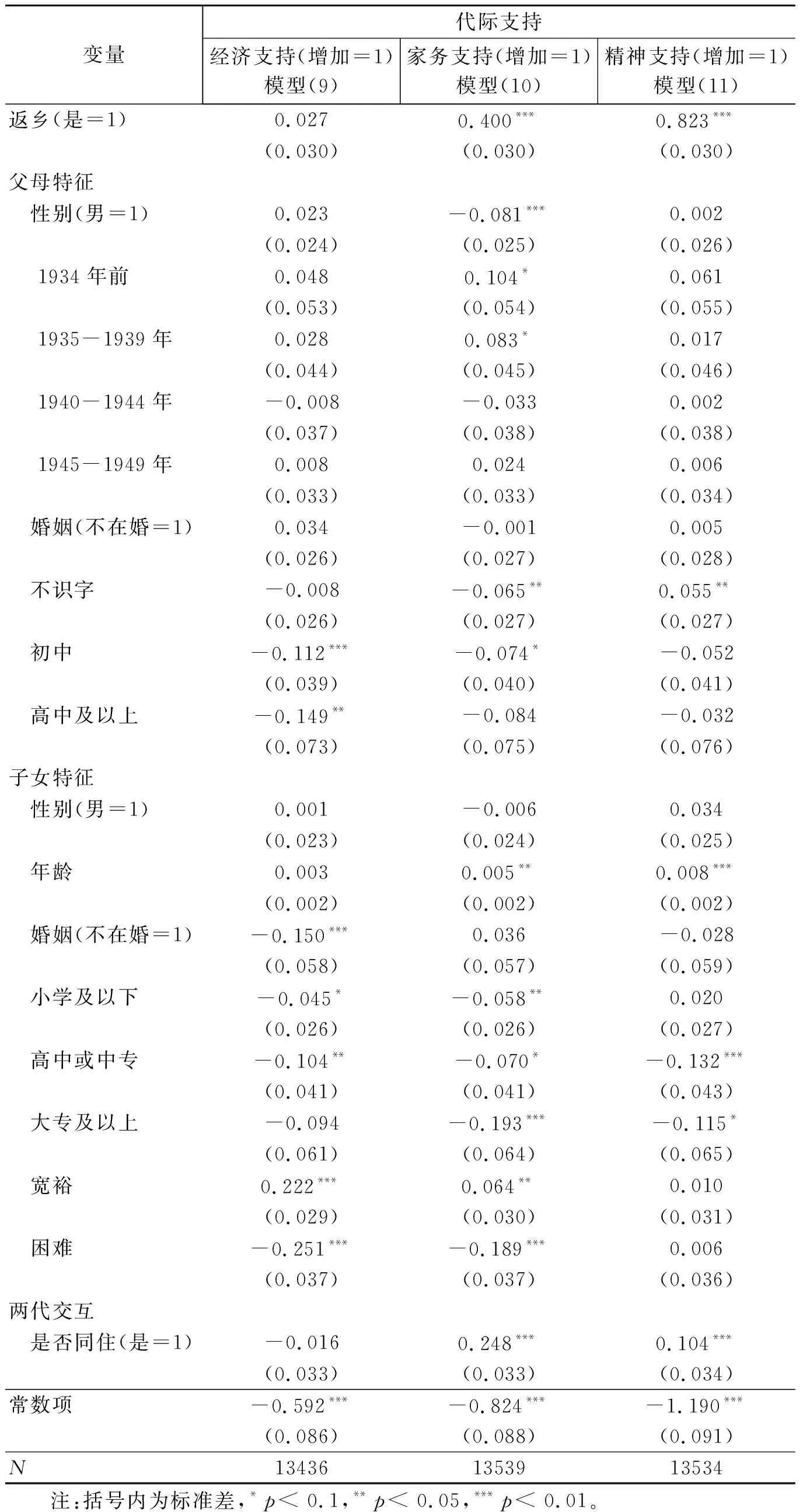

基于式(3)的Probit模型回归结果如表4所示。模型(9)-(11)的因变量分别为economy、homework和spirit,分别检验了农民工返乡对父代经济支持、家务支持和精神支持的影响。模型(9)核心解释变量回归系数不显著,表明返乡后农民工对父代的经济支持影响不明显,与理论分析相一致。模型(10)-(11)核心解释变量回归系数均显著为正,表明子代农民工返乡后会增加对父代老年人的家务支持和精神支持,提供更多的生活照料和精神慰藉。进一步分析显示,返乡变量对homework和spirit的平均边际效应分别为0.1307和0.2554,表明相较于不返乡,返乡农民工对父代家务支持和精神支持提高的概率分别增加13.07%和25.54%,且均在0.001水平上显著。

表4 农民工返乡对代际支持的影响

4.2 代际支持与老年人健康水平

基于式(4)的Probit模型回归结果如表5所示。首先,模型(12)的因变量为selfhealth,该模型从主观层面考察了农民工返乡对农村老年人健康水平的影响,返乡变量的回归系数显著为正,说明农民工返乡会显著提升老年人健康水平。进一步计算前者对后者的平均边际效应和样本均值处的边际效应,发现平均边际效应结果为0.0295,即相较于不返乡,农民工返乡使得老年人健康水平提高的概率增加2.95%;样本均值处的边际效应为0.0296,即相较于不返乡,农民工返乡使得老年人健康水平提高的概率增加2.96%,且两种结果均在0.01水平上显著。

表5 农民工返乡对农村老年人健康的影响

其次,模型(13)-(15)的因变量分别为adl、badl和iadl,该模型从客观层面检验了农民工返乡对农村老年人身体健康的影响。核心解释变量回归系数显著为正,表明农民工返乡后老年人基本日常生活能力、工具性日常生活能力以及总体生活能力上均有提高,在客观标准上验证了农民工返乡对老年人身体健康具有的正向作用。进一步分析显示,返乡变量对adl、badl和iadl的平均边际效应分别为0.0428、0.0359和0.0451,表明相较于不返乡,农民工返乡使得老年人总体生活能力、基本日常生活能力和工具性日常生活能力提高的概率分别增加4.28%、3.59%和4.51%,且均在0.001水平上显著。

随后,模型(16)的因变量为psychology,因此该模型考察了农民工返乡对其父母心理健康的影响。返乡变量的回归系数显著为正,说明农民工返乡后,其父母的心理健康水平显著改善。返乡变量对psychology的平均边际效应为0.0415,意味着相较于不返乡,农民工返乡使得其父母心理健康状况改善的概率增加4.15%,且在0.001水平上显著。

此外,参考刘畅等(2017)的研究,模型(12)-(16)的回归结果从主观层面和客观层面、身体健康层面和心理健康层面均提供了一致的结论,表明农民工返乡对老年人健康水平具备正向作用的结论较为稳健。

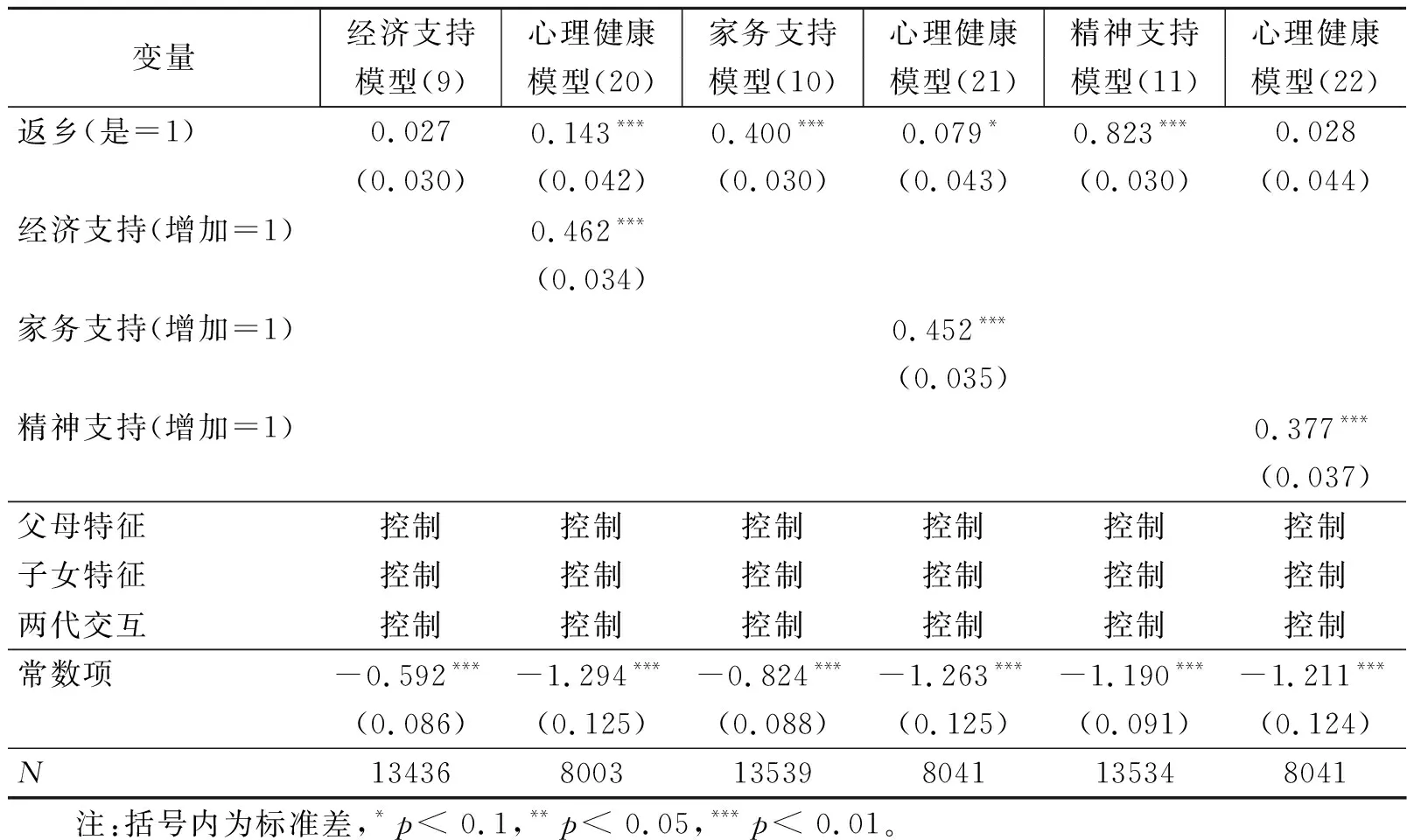

农民工返乡对农村老年人身体健康和心理健康均具有正向影响。为了检验经济支持、家务支持和精神支持三种代际支持机制是否存在,本文基于式(4)至(6)的中介效应模型,分别从身体和心理两个层面展开机制检验。受篇幅限制,表6仅展示Hti取adl时的结果,用以代表身体健康层面,表7展示Hti取psychology时的结果,用以代表心理健康层面。结果显示,农民工返乡可以通过影响代际支持,从而影响老年人身体健康和心理健康。

表6 身体健康机制检验结果

表7 心理健康机制检验结果

子女对老年人的经济支持、家务支持和精神支持会显著提高老年人的身体健康水平,模型(17)、模型(18)和模型(19)中,经济支持、家务支持和精神支持的回归系数显著为正,且平均边际效应分别为0.1326、0.0819和0.0847,意味着子女对老年人的经济支持、家务支持和精神支持的提高使得老年人身体状况改善的概率分别增加13.26%、8.19%和8.47%。但由于模型(9)中,返乡变量对经济支持的正向作用不显著,因此家务支持机制和精神支持机制是农民工返乡影响老年人身体健康水平的重要渠道。

此外,子女对老年人的经济支持、家务支持和精神支持也会显著提高老年人的心理健康水平,模型(20)、模型(21)和模型(22)中,经济支持、家务支持和精神支持的回归系数显著为正,且平均边际效应分别为0.1281、0.1255和0.1056,意味着子女对老年人的经济支持、家务支持和精神支持的提高使得老年人心理状况改善的概率分别增加12.81%、12.55%和10.56%。同样由于模型(9)中,返乡变量对经济支持的正向作用不显著,因此家务支持机制和精神支持机制是农民工返乡影响老年人心理健康水平的重要渠道。

以上机制分析结果表明,虽然经济、家务和精神三方面代际支持均对老年人身体和心理健康形成显著影响,但是农民工返乡对经济支持正向影响不显著,所以农民工返乡主要通过提高子女对父母的家务支持和精神支持,从而提高老年人身体健康和心理健康水平。

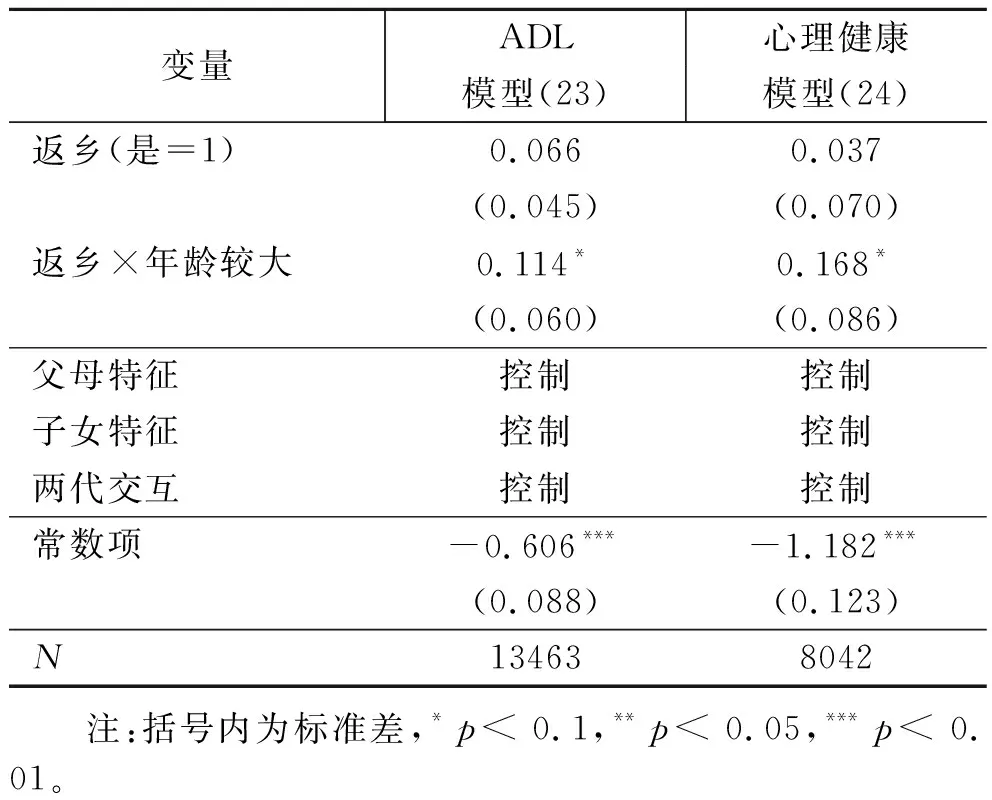

4.3 异质性分析

生物学的常识认为,老年人年龄的增长往往伴随着身体机能的衰退,而身体机能又和心理健康息息相关,所以年龄对老年人身体健康和心理健康均具有重要的影响。同时,代际团结等理论也认为,老年人健康水平会影响到子女行为,农民工返乡在一定意义上是出于照顾年迈或者健康状况不佳的老年人。因此,有必要从老年人年龄异质性的视角考察农民工返乡对老年人健康影响的差异。本文基于式(7)进行异质性分析,结果如表8所示,其中,模型(23)被解释变量为前文构建的adl,代表了身体健康,模型(24)被解释变量为前文构建的psychology,代表了心理健康。结果显示,农民工返乡可以显著提高年龄较大老年人的身体健康和心理健康。模型(23)和模型(24)中返乡和年龄较大交互项的平均边际效应分别为0.0379和0.0477,表明相较于1945年以后出生的老年人,农民工返乡使得高龄(1945年以前出生)老年人身体和心理状况改善的概率分别提高3.8%和4.8%。

表8 异质性分析结果

5 结论与启示

本文利用三期CLASS数据,建立 Probit模型实证考察了农民工返乡的原因以及返乡农民工家庭代际支持与老年人健康之间的关系,主要得到如下结论:首先,新迁移理论下农民工返乡是家庭决策的结果,老年人健康变差,特别是停止工作,会同时提高农民工外出的成本和返乡的收益,因此农民工返乡的概率会有所提高;其次,不同类型返乡农民工对父代的代际支持存在差异,家庭决策下返乡农民工会提高对父代的家务支持和精神支持,经济支持的变化则不明显;此外,经济支持、家务支持和精神支持对老年人身体健康和心理健康均存在正向影响,但由于子女返乡对代际经济支持的正向作用不明显,因此农民工返乡改善农村老年人身心健康的主要机制为家务支持和精神支持;此外,异质性分析表明,农民工返乡会显著提高高龄老年人的健康水平。

本文的主要结论阐释了农民工返乡、代际支持和农村老年人健康之间的关系,同时也为完善我国农村社会保障体系、提高农村留守老人健康水平提供了政策启示。首先,代际支持对农村老年人身体健康和心理健康均具有正向影响,因此就农村养老而言,经济支持、家务支持和精神支持是完善农村社会养老体系,改善农村老年人身心健康状况的三个关键抓手。其次,农民工返乡仅能改善农村老年人家务支持和精神支持,换言之农村老年人健康改善要以农民工返乡作为代价,减少农民工务工收入,这意味着经济支持是农村家庭养老的薄弱环节。因此农村社会养老体系的重点是经济支持,完善农村养老保障体制,提高农村养老保障水平,通过社会转移或借助社会力量为农村老年人提供经济保障,进一步提升农村老年人的健康水平。此外,要通过“互助养老”、改善村居环境等手段,从家务支持和精神支持方面提高农村老年人健康水平,进而减少农民工因老人健康问题被动返乡。同时,要创造良好的返乡就业创业政策环境,提高返乡农民工收入,缓解农村家庭收入与留守老人养老问题的矛盾。