走向多边:上海合作组织的政治起源

2023-07-31朱杰进

朱杰进 何 越

【内容提要】作为一个传统上偏好双边外交的国家,为什么中国在中亚地区通过建立上合组织采取了多边主义的地区治理形式?本文认为,冷战结束后,中亚地区经历了权力转移进程,中国是地区性崛起国,俄罗斯是地区性主导国,上合组织是管理地区权力转移进程的产物。其中,地区性崛起国的多边合作需求和地区性主导国的否决权力是影响地区性国际组织创建的两大关键因素。在20 世纪90 年代初期,中国在处理边界谈判和军事互信问题上具有较强的多边合作需求,而俄罗斯否决中国多边倡议的权力遭到一定程度的削弱,这为中国推动建立“上海五国机制”创造了条件。在20 世纪90 年代中后期,中国在打击“三股势力”和促进西部地区发展问题上对多边合作的需求变得更为迫切,而俄罗斯否决中国多边倡议的权力遭到进一步削弱,上合组织由此诞生。

一、引言

冷战结束后,中国的多边外交首先在中亚地区展开。从作为多边论坛的上海五国机制,到作为地区性国际组织的上海合作组织(简称上合组织),中国在中亚地区采用了多边主义的外交路径,并且不断深化地区多边治理的进程。①参见孙壮志:“上海合作组织与新时代中国多边外交”,《世界经济与政治》,2021年第2 期,第4-18 页。作为一个传统上偏好双边外交的国家,为什么中国在中亚地区通过建立上合组织采取了多边主义的地区治理形式?

从大国权力互动的视角来看,上合组织起源于冷战结束后中亚地区的权力转移。②参见杨成:“形成中的中亚地区格局:尚存的单极残余、不稳定多极和其他选择”,《俄罗斯研究》,2009 年第6 期,第14-42 页;Alexander Libman,Evgeny Vinokurov,“Holding-Together Regionalism: Twenty Years of Post-Soviet Integration”, Euro-Asian Studies Series,New York: Palgrave Macmillan,2012,p.112.在权力转移的过程中,中国是地区性崛起国,俄罗斯是地区性主导国。一方面,从中国的角度看,在冷战时代,中国处于中亚地区既有权力结构之外;冷战后,随着国家发展速度的加快,中国对中亚地区产生了广泛的多边合作需求。为了更好地促进地区国际合作与维护国家自身利益,中国以地区性崛起国的角色积极发起建立地区性国际组织的倡议,从而介入后苏联空间。③参见顾炜:“地区等级体系与崛起国的介入战略——以中国介入后苏联空间为例”,《外交评论》,2015 年第4 期,第20-44 页。另一方面,从俄罗斯的角度看,俄罗斯担心中国介入其传统意义上的“战略后院”,会降低自己对中亚国家的“控制力”,因此,俄罗斯也试图通过地区性国际组织来“管控”中国在中亚地区影响力上升的速度。④事实上,俄罗斯同样具有较强的多边合作需求。由于其他大国介入中亚地区在一定程度上会削弱俄罗斯在中亚地区的影响力,因此,俄罗斯也希望通过地区性国际组织的形式,在其他大国与中亚国家交往时保持“在场”的状态,以此确保其他大国介入中亚的行为更加透明和可控。

可以看出,上合组织的诞生既离不开中国的多边合作需求,也不能忽视俄罗斯否决中国多边倡议权力下降的条件。在此基础上,本文借助地区性崛起国的多边合作需求和地区性主导国的否决权力两个关键因素,构建了一个解释地区性国际组织创建的理论分析框架,并用来解释上合组织的政治起源。

探讨上合组织起源具有重要的理论和现实意义。在理论方面,既有的国际组织理论在探讨上合组织的起源时,主要聚焦于中国对多边合作的需求,而未能关注中国的多边合作倡议转化为地区性国际组织的政治条件,特别是忽视了地区内大国权力互动对地区性国际组织创建的影响。在现实意义上,党的二十大报告提出,“推动世界贸易组织、亚太经合组织等多边机制更好发挥作用,扩大金砖国家、上合组织等合作机制的影响力,切实增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权”①习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022 年,第62 页。。因此,厘清上合组织的政治起源,对于如何扩大上合组织机制的影响力具有重要的启示意义。

本文结构安排如下:第一部分提出研究问题;第二部分介绍既有的研究及其不足;第三部分提出理论分析框架,说明地区性崛起国的多边合作需求与地区性主导国的否决权力是影响地区性国际组织创建的两大关键因素;第四和第五部分以上海五国机制和上合组织为案例,分析中国的多边合作需求与俄罗斯的否决权力发生的变化及其产生的影响;第六部分总结全文。

二、既有研究及其不足

作为首个由中国倡议并以中国城市命名的地区性国际组织,上合组织在创建之初便引起了国内外学者的广泛关注。既有研究主要从以下三个视角解释上合组织的起源。

一是关注上合组织的制度形式选择。此类研究将上合组织视为能够发挥独立作用的政治行为体,重点考察上合组织在制度形式、规则制定和议程设置上的偏好。我国学者曾向红强调,后果性逻辑和适当性逻辑是上合组织的制度形式起源,上合组织的建立调和了这两种制度逻辑间的矛盾与分歧。②参见曾向红、李孝天:“上海合作组织的安全合作及发展前景——以反恐合作为中心的考察”,《外交评论》,2018 年第1 期,第66-94 页。王树春和万青松提出,地区多边合作制度的竞争与合作决定了上合组织的制度形式起源,上合组织的建立实现了集体安全条约组织、欧亚经济共同体等既有组织在制度设计上的相互协调。③参见王树春、万青松:“上海合作组织与欧亚经济共同体的关系探析”,《世界经济与政治》,2012 年第3 期,第20-38 页。尹继武和田野指出,中亚地区国际合作中交易成本最小化的逻辑决定了上合组织的形式选择,④参见尹继武、田野:“上海合作组织的制度形式选择:一种交易成本分析”,《国际政治研究》,2007 年第2 期,第135-149 页。上合组织的建立回应了中亚地区在资产专用性较强、不确定性较大的议题领域开展合作的需求。

二是关注上合组织创建时中亚地区的共同利益。此类研究将上合组织的起源视为实现中亚地区共同利益的工具。思拉舍·马克托斯(Thrassy Marketos)提出,中亚地区共同利益的存在是上合组织得以创建的根本原因,其中打击“恐怖主义、分裂主义、极端主义”(简称“三股势力”)、维持中亚地区稳定和应对西方势力渗透,是催生上合组织的直接原因。①See Thrassy Marketos,China’s Energy Geopolitics: The Shanghai Cooperation and Central Asia,New York: Rouledge,2009,p.33.赵华胜认为,中亚地区在安全领域的共同利益是上合组织得以创建的基础,正是因为中国、俄罗斯与中亚国家在地区和平与稳定上具有广泛的共同利益,催生了上合组织。②参见赵华胜:《上海合作组织:评析和展望》,北京:时事出版社,2012 年,第115页。

三是关注上合组织创建时中国的多边合作需求。此类研究关注中国对中亚地区的多边合作需求。邢广程、孙壮志认为,中国对自身国家利益的追求推动了上合组织的建立,上合组织在战略定位上是中国总体外交战略的一部分,承担着维护中国国家安全、维持边疆稳定和促进经济与贸易发展的重要使命。③参见邢广程、孙壮志:《上海合作组织研究》,长春:长春出版社,2007 年,第149-150页。宋卫清强调,中国重新发现中亚是上合组织得以创建的决定性因素,中国在中亚地区有着划清边界、保障能源安全、打击分裂势力、维护边疆稳定、促进西部地区经济发展和拓展自身影响力等多重利益需求。④See Song Weiqing,China’s Approach to the Central Asia: The Shanghai Cooperation Organization,New York: Routledge,2016,pp.49-68.

综上所述,针对上合组织的起源,既有研究给出了一定的解释,但也存在着不足之处。在分析视角上,既有研究偏重于中国的多边合作需求一侧,未能从供给的角度来探讨多边主义合作得以产生和落实的政治条件。实际上,从地区性崛起国的多边合作需求到地区性国际组织的创建还需要其他条件,其中,地区性崛起国与地区性主导国之间的权力互动至关重要。

为了更好地分析地区大国权力互动与地区性国际组织之间的关系,本文将利用地区性崛起国的多边合作需求以及地区性主导国的否决权力两个因素,构建一个解释地区性国际组织创建的理论分析框架,用来解释上合组织的政治起源。

三、多边合作需求、主导国否决权力与地区性国际组织创建

在地区大国权力互动中,地区性崛起国普遍希望借助多边制度安排,将自身不断上升的权力制度化,并通过建立多边国际组织,推动地区大国权力协调,管控权力转移过程中可能出现的问题。①See David Lake,“Regional hierarchy: Authority and local international order”,Review of International Studies,2009,Vol.35,No.1,pp.35-38.然而,当地区性崛起国主动发起建立多边组织的倡议时,地区性主导国会保持着天然的警惕。在这一情况下,只有当地区性主导国否决权力下降时,地区性崛起国的多边合作倡议才更有可能得到落实。因此,本文认为,地区性崛起国的多边合作需求和地区性主导国的否决权力是两个关键因素,共同决定了地区性国际组织的创建。

(一)地区性崛起国的多边合作需求

按照奥根斯基的权力转移理论(power transition theory),在地区权力互动中,地区性崛起国与地区性主导国之间的权力分配与协调尤为关键。由于地区性崛起国的权力在短时期内快速上升,而既有制度安排通常难以及时准确地反映实际权力结构的变化,②See Phillip Lipscy,“Explaining Institutional Change: Policy Areas,Outside Options,and the Bretton Woods Institutions”, American Journal of Political Science,2015,Vol.59,No.2,pp.341-356.这就导致权力分配与利益分配之间的脱节。随着既有权力分配与利益分配之间的差距不断拉大,地区性崛起国的利益持续无法得到满足,继续被动接受既有制度安排的成本会不断上升,其快速崛起的实力也无法得到制度化的认可,这将导致地区性崛起国越来越不满既有的制度安排。

当地区性崛起国对现状的不满达到临界水平时,它倾向于将自身多边合作需求转化为创建新的地区性国际组织。③See Douglas Lemke,Suzanne Werner,“Power Parity,Commitment to Change,and War”,International Studies Quarterly,1996,Vol.40,No.2,pp.235-260.从权力互动的视角来看,当地区性崛起国对地区的权力结构进行重塑时,实际上是将权力结构“从地区性主导国占优的均衡状态推动到崛起国占优的均衡状态”。①Flor Avelino,Jan Rotmans,“Power in Transition: Framework to Study Power in Relation to Structural Change”,European Journal of Social Theory,2009,Vol.12,No.4,pp.543-569.在这一权力再平衡的过程中,为了管控权力转移过程中可能出现的挑战,地区性崛起国倾向于发起多边合作倡议,并推动倡议转化为多边国际组织,以期将其不断上升的权力制度化。

然而,作为既有权力结构的最大获益者,地区性主导国对地区性崛起国发起的多边倡议,将保持着天然的警惕。通过维持自身相对的实力优势并加强对地区的控制力,地区性主导国会尽力阻碍权力转移的进程,以延缓地区性崛起国权力上升的速度。因此,地区性主导国的否决权力大小在一定程度上决定了地区性崛起国多边合作需求能否得到落实。

(二)地区性主导国的否决权力

在地区性国际组织的创建过程中,不仅要考虑地区性崛起国的多边合作需求,还要重视地区性主导国的否决权力。地区性主导国的否决权力是指地区性主导国在某一地区内否决地区性崛起国多边合作倡议的能力。②See Mark Granovetter,“Economic action and social structure:the Problem of Embeddedness”,American Journal of Sociology,1985,Vol.91,No.3,pp.481-510.具体而言,当地区性主导国通过采取制度内和制度外的多种方式,能够阻止地区性崛起国多边合作倡议的实施,那就说明,地区性主导国在该地区内拥有较大的否决权力。

但否决权力是一个相对模糊的概念,如何测量否决权力的大小是国际关系研究的重要难题之一。有鉴于此,本文将借助国际关系中的社会网络理论,从网络性权力(network power)的视角来测量地区性主导国的否决权力。③See Emilieu Hafner-Burton,Miles Kahler,Alexander Montgomery,“Network Analysis for International Relations”,International Organization,2009,Vol.63,No.3,pp.559-592.艾米莉·哈芬那-伯顿(Emilieu Hafner-Burton)、迈尔斯·卡勒(Miles Kahler)和亚历山大·蒙哥马利(Alexander Montgomery)指出,行为体的权力不仅来源于行为体的个体特征,如国家的经济实力和军事实力等,也与行为体互动所处社会网络的特征有关。其中,网络性权力包括准入权(access)和中介权(brokerage)两种。

首先,准入权是一种不涉及第三方的双边性权力。在地区权力结构的网络中,准入权是指地区性主导国相对于地区性崛起国的一种双边权力优势。若地区性主导国与崛起国之间的实力差距悬殊,地区性主导国的实力远在地区性崛起国之上,那么地区性主导国否决地区性崛起国多边合作倡议的能力较强。

其次,中介权是一种涉及第三方的体系性权力。在地区权力结构的网络中,中介权是指地区性主导国通过控制地区内其他国家而享有的相对于地区性崛起国的一种多边权力优势。地区性主导国通过垄断其他节点难以联结到的边缘节点,达成对整张社会网络的控制力,从而获得最大化的中介权。

最后,准入权和中介权共同反映了地区性主导国否决权力的大小。其中准入权衡量了地区性主导国与地区性崛起国的相对实力对比,中介权则刻画了地区性主导国对地区内其他国家的控制力。若地区性主导国的相对实力远在地区性崛起国之上,并且地区性主导国对地区内其他国家保持着较高的控制力时,地区性主导国的否决权力较大;若地区性主导国已经不具有相对的实力优势,并且难以控制地区内其他国家的行为时,地区性主导国的否决权力较小。

(三)地区性国际组织的创建

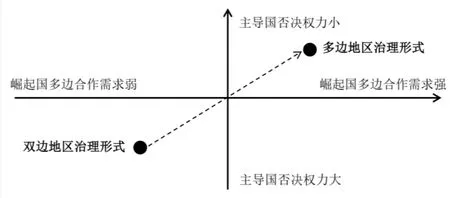

图1 地区治理形式选择示意图

综上所述,地区性崛起国的多边合作需求和地区性主导国的否决权力是影响地区性国际组织创建的两大关键因素。其中,多边合作需求刻画了地区性崛起国的内在需求,塑造了其多边介入地区事务的动机。而地区性主导国的否决权力反映了地区内大国的权力互动,塑造了地区性崛起国的多边合作倡议能否转化为地区性国际组织的政治条件。

通常来说,地区治理形式的选择主要分为双边和多边两种形式,多边形式通常表现为创建地区性国际组织。当地区性崛起国的多边合作需求较弱,地区性主导国的否决权力较大时,该地区更有可能采取双边的地区治理形式;当地区性崛起国的多边合作需求较强,地区性主导国的否决权力较小时,该地区更有可能采取多边国际组织的地区治理形式。

接下来,本文将以中亚地区先后出现的上海五国机制和上合组织为案例,检验该分析框架的解释力。

四、上海五国机制

20 世纪90 年代初苏联解体后,中国先后与俄罗斯、中亚国家建立了双边外交关系。此后,随着中国与俄罗斯以及中亚国家的边界谈判和重塑军事互信进程的不断加深,中国从议题领域性质出发,逐渐意识到相较于多轮的双边沟通,采用多边外交的形式解决边界问题、培育军事互信更有效率,由此产生了对中亚地区的多边合作需求。与此同时,中俄的相对实力对比在苏联解体后朝着“中强俄弱”的趋势发展,而且中国与中亚国家间的联系在不断增强,这使得俄罗斯的否决权力受到了一定程度的削弱。客观来说,俄罗斯否决权力的下降,使得中国将自身需求转化为多边外交行动的政治条件制约减少,中国由此选择突破常态化的双边外交关系,通过与俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和塔吉克斯坦四国联合代表团以“五国两方”的形式展开“类多边”谈判,①虽然采取了类似多边的谈判形式,但谈判的最终成果仍然是中国分别与俄罗斯和中亚国家签署双边边界协定书,因此仅是“类多边”的形式。塞巴斯蒂安·佩鲁斯认为,中亚国家在与中国进行边界谈判时,没能体现出任何后苏联时期的地区团结。参见Sebastien Peyrouse,“China and Central Asia”,in The New Great Game : China and South and Central Asia in the Era of Reform,Thomas Fingar (ed.),California: Stanford University Press,2016,pp.216-239.为上海五国机制的诞生做了前期铺垫。

(一)中国的多边合作需求

冷战结束初期,中国对中亚地区,特别是在边界谈判问题和军事互信问题上,具有较强的多边合作需求。①参见邢广程:“中亚的利益取向和上海合作组织的发展”,《俄罗斯研究》,2009年第6 期,第3-6 页。

在边界谈判问题上,中国具有较强的多边谈判需求。中国在中亚地区的边界遗留问题起源于1989 年11 月开始的中苏边界谈判。中国和原苏联拥有长达7600 多公里的边界线,其中东段约4320 公里,西段约3300 公里,并且大部分存在争议。苏联解体后,中国与俄罗斯在第一时间本着平等协商、互谅互让和相互妥协的精神,签署了《关于划定中俄边界线东段的议定书》,基本划定了东段的边界线,②See Richard Hu,“China and Central Asia: The Role of The Shanghai Cooperation Organization(SCO)”,The Mongolian Journal of International Affairs,2013,No.11,pp.129-151.其中争议较大的中俄边界东段黑瞎子岛和阿巴盖图洲渚(Abagaitu Islet)的边界线划定暂时被搁置,中俄边界中的西段边界也未能达成最后协议。③参见姜毅:“中俄边界问题的由来及其解决的重大意义”,《欧洲研究》,2006 年第2 期,第94-107 页。1992 年,随着中亚国家纷纷独立,原中苏西部边界分别成为中国与俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦以及塔吉克斯坦四国的边界,中苏谈判遗留下的边界问题亟待解决。

面对原属于同一国家的一众新独立国家,想要一揽子地解决遗留的边界争议问题,中国便不能继续采用既有的中苏谈判的双边形式,而亟须与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦在中苏原有双边谈判基础上,以“类多边”的形式就边界问题进行重新谈判。

在军事互信问题上,中国具有较强的重塑地区多边互信的需求。中国与中亚国家的“交往历史悠久,友谊源远流长”④王毅:“中国-中亚关系:三十而立,砥砺前行”,《人民日报》,2021 年12 月30日第6 版。,双方的友好关系最早可以追溯到“丝绸之路”的开通。然而,自20 世纪60 年代起,中国与苏联长期处于政治和军事对抗状态,双方在边境的重兵集结,严重损害了中亚地区的政治和军事互信。到了20 世纪80 年代末,中苏关系开始“解冻”,但双边关系正常化的苗头刚刚显现就被苏联的骤然崩溃所打断。由于苏联解体,且新独立的中亚国家能力有限,导致中亚地区一时间陷入权力真空期,成为“世界主要大国和地区大国利益复杂交织的中心”。①Haби Зиядyллaeв.Цeнтpaльнaя Aзия: кoнкypeнция и пapтнepcтвo.2 июля 2007 г.https://www.ng.ru/courier/2007-07-02/13_asia.html为维护边疆地区稳定,尽快构建与中亚国家的合作框架,中国亟须与中亚国家在达成双边建交的基础上,走出“信任赤字”的泥潭,通过培育多边军事互信,为开展多边军事行动关系和维护边疆地区稳定打下良好基础。

(二)俄罗斯的否决权力

除了中国在边界谈判问题和军事互信问题上具有较强的多边合作需求外,俄罗斯在20 世纪90 年代初期否决权力的下降同样重要。

一方面,俄罗斯的准入权下降。在冷战结束后,中俄相对实力大体上呈现出“中强俄弱”的发展态势。事实上,中俄相对实力发展态势的分岔点正是在20 世纪90 年代初,当时中俄两国均处于经济转型的关键阶段,两国从经济体制到经济结构都发生了重大转变。然而,相较于中国政府主导下逐步工业化和市场化的成功转型,俄罗斯的经济转型出现重大挫折。在1992 年到1996 年期间,俄罗斯以连续五年实际GDP 负增长为代价完成向市场经济的转型,经济的严重衰退不仅导致市场体制混乱和社会结构分裂,还“形成了资源依赖型经济结构和权威主义政治文化”。②徐坡岭:“俄罗斯政治制度转型的全球化约束与政治传统张力——俄罗斯政治制度重构的主导因素”,《世界经济与政治》,2004 年第8 期,第19-24 页。从中长期来看,这一去现代化的经济结构和威权主义的政治文化阻碍了俄罗斯经济可持续发展,进一步限制了俄罗斯否决中国以多边的形式介入中亚地区的能力。

另一方面,俄罗斯的中介权下降。苏联解体是俄罗斯、中国和中亚三方互动历史上的一个分水岭。在此之后,俄罗斯对中亚国家的控制力逐步下降,而中国与中亚国家之间的联系逐步建立,这体现在边界谈判和经贸联系等多个维度。

在边界谈判方面,中亚各国受俄罗斯直接控制的程度逐渐降低。具体而言,原属于苏联与中国双边的边界划线问题在中亚国家独立后变得更为复杂,由两国边界历史遗留问题谈判转变为多边边界划定谈判。作为独立国家的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦,在边界谈判中拥有自身国家利益的考量,开始作为独立行为体参与多边谈判。俄罗斯对独立后的中亚国家虽仍具有较大程度的控制力,但相较苏联时期已经大为下降。事实上,俄罗斯在冷战结束后的地缘政治环境重大转变中长期处于孤立状态,这也在一定程度上削弱了俄罗斯的控制力。

与此同时,中国与中亚国家间在双边问题上的联系愈发密切。在1992年至1993 年间,乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦的领导人先后到访中国。其中哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在访问北京期间,积极拓展了中哈在边界问题上的双边沟通渠道,就11 个边界争议区中的9 个达成了协议,双方签署了《关于中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国友好关系基础的联合声明》,并正式签署了中国与中亚国家间的第一份双边边界协定。此后,时任中国国务院总理李鹏和国家主席江泽民先后于1994 年和1996 年率代表团访问中亚。①参见“李鹏总理同阿卡耶夫总统会谈”,《人民日报》,1994 年4 月24 日第1 版;邢广程、孙壮志:《上海合作组织研究》,长春:长春出版社,2007 年,第4 页。在此期间,中国本着友好、互利和协商的原则,先后与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦就边界问题进行了协商,为后续边界谈判的顺利进行奠定了良好的双边基础。

在经贸联系方面,中亚各国与俄罗斯原有的经贸联系越来越朝着弱化的方向演化。根据国际货币基金组织报告,在冷战刚刚结束的一段时间内,俄罗斯GDP 增速每下降1 个百分点,中亚国家的家庭存款流量就会相应减少1%。②See Alberto Behar,“Links and Levers: How the Caucasus and Central Asia Are Tied to Russia”,August 1,2014,https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2014/08/01/links-and-levers-how-the-caucasus-and-central-asia-are-tied-to-russia但自1995 年开始,中亚国家的经济逐渐摆脱俄罗斯经济衰退的桎梏,“经济发展逐渐转稳,并且在1990 年下半期普遍开始恢复和增长”。③赵华胜:“中国中亚外交的理论和实践”,《国际问题研究》,2007 年第4 期,第19-25 页。

与此同时,中国与中亚国家间的经贸联系日益密切,尤其是边境地区的经贸联系不断增加,廉价的中国商品涌入需求旺盛的中亚市场。在众多中国商品中,中亚国家的消费者对原苏联市场上没有的中国家用电器和塑料制品兴趣浓厚。自20 世纪90 年代初,吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的诸多农贸市场被改造成转售从新疆运来的中国商品的地方。紧密的经贸供需关系催生了更为密集的人员流动,中亚维吾尔族通过与新疆地区维吾尔族之间的民族联系,成为早期从事中国商品跨境流通的职业商人。这一系列密集的人员流动进一步带动了边境地区的经济发展,使得中国与中亚国家间的联系愈发密切。

简言之,20 世纪90 年代初期,中俄相对实力对比呈现出“中强俄弱”的发展趋势,导致俄罗斯在中亚地区的准入权下降;与此同时,在边界谈判、经贸联系等一系列问题上,俄罗斯对中亚国家的控制力下降,而中国与中亚国家的联系逐步增强,这就导致俄罗斯在中亚地区的中介权也在下降。

(三)“上海五国”机制的建立

在1990 年代初期,中国在边界谈判问题和军事互信问题上较强的多边合作需求,以及俄罗斯在否决中国多边倡议的准入权和中介权同时下降,共同催生了“上海五国”机制。

中国积极推动地区多边治理的努力体现在1996 年的上海峰会中。中俄哈吉塔五国元首于1996 年4 月26 日在上海举行峰会,正式签署了《关于在边境地区军事领域建立信任的协定》,并于1997 年4 月24 日在莫斯科签署了《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》。从这两项协议的内容上看,中国主要聚焦于边疆地区的稳定和安全问题,与俄罗斯和中亚国家一道集中解决了边界谈判中的历史遗留问题,重塑了地区军事战略互信,为“今后地区安全合作以及其他领域合作的开展奠定了坚实的基础”。①邢广程、孙壮志:《上海合作组织研究》,长春:长春出版社,2007 年,第74 页。1997 年,中国推动将上海五国机制确立为监督边境裁军执行情况的定期首脑峰会机制。②参见阎英华:“携手合作共同迈向新世纪——上海五国机制的回顾与展望”,《当代世界》,2000 年第8 期,第9-11 页。随着这一新多边机制的建立,中国减少了对边疆地区稳定的担忧,为中国进一步深化与中亚国家的多边关系扫清了障碍。③See Eugene Rumer,Huasheng Zhao,Dmitri Trenin,Central Asia: Views from Washington,Moscow,and Beijing,Cambridge: Cambridge University Press,2018,pp.137-150.

五、上海合作组织

1990 年代中后期,“三股势力”已经成为中亚地区普遍存在的现实威胁,并肆意蔓延至中国的西部地区,严重影响了中国西部地区的经济发展。基于此,中国对中亚地区的多边合作需求变得更为强烈,逐渐扩溢出上海五国机制最初的设计。①参见胡键:“论上海合作组织的发展动力”,《社会科学》,2005 年第6 期,第45-50页。与此同时,中国在改革开放原则的指导下进入经济快速发展阶段,中俄的相对实力差距进一步扩大,中国与中亚国家间的政治和经贸联系迅速加强,致使俄罗斯的否决权力在更大程度上被削弱,为“上海五国”机制升级为“上合组织”创造了条件。

(一)中国的多边合作需求

在这一时期,中国对中亚地区,特别是在打击“三股势力”和促进西部地区发展问题上具有较强的多边合作需求。

在打击“三股势力”问题上,中国具有较强的多边军事合作需求。苏联解体后,由于新独立的中亚国家能力有限,俄罗斯忙于国内政治与经济改革,中亚地区“暂时陷入了权力真空的震荡期”。②Haби Зиядyллaeв.Цeнтpaльнaя Aзия: кoнкypeнция и пapтнepcтвo.2 июля 2007 г.https://www.ng.ru/courier/2007-07-02/13_asia.html与此同时,中亚地区本就错综复杂的地缘文化结构与差异,为极端主义思想向中亚地区渗透留下了缝隙。在这一背景下,原苏联地区长期受压制的民族问题和宗教问题逐渐失控,中亚地区的“三股势力”日益活跃起来,“并于20 世纪90 年代后半期在中亚地区以及中国的新疆地区达到活动的顶峰”。③苏畅:“中亚伊斯兰极端主义的由来及应对”,《现代国际关系》,2016 年第1 期,第56-62 页。以“乌兹别克斯坦伊斯兰运动”为首的恐怖分子勾结基地组织,“以宗教原教旨主义作为意识形态,煽动宗教恐怖分子的狂热和痴迷,进而鼓动其使用自杀式的恐怖袭击”,④曾向红:“全球化、逆全球化与恐怖主义新浪潮”,《外交评论》,2017 年第3 期,第135-136 页。在中亚地区先后制造了1992 年塔什干爆炸案、1998 年劫持日本地质学者案、2000 年劫持美国登山者案、2002 年比什凯克爆炸案和2003 年奥什爆炸案等重大恐怖袭击事件。⑤联合国安理会QDe.010 决议。可参见QDe.010,Islamic Movement of Uzbekistan,Ap ril 7,2011,https://www.un.org/securitycouncil/zh/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summari es/entity/islamic-movement-of-uzbekistan

与此同时,“三股势力”还有极强的外溢性,使得中亚地区内一国的安全问题迅速成为整个地区的安全问题①参见曾向红、庞卫华:“美国对华竞争加剧背景下中亚国家外交政策的新变化”,《国际展望》,2023 年第3 期,第128 页。。一些宗教恐怖主义分子以中亚地区为“战术走廊”,不仅威胁中亚国家的和平稳定,还利用其与中国西部地区的地理、民族和宗教联系,持续煽动“东突”等分裂势力在中国的西部地区策划、组织了一系列爆炸、暗杀、纵火、投毒、袭击等恐怖暴力事件。②“国务院新闻办专文:‘东突’恐怖势力难脱罪责”,2002 年1 月21 日,https://www.chinanews.com.cn/2002-01-21/26/156158.html在这段时间里,“此类分裂恐怖主义事件在中国境内共发生了200 多起,共造成160 人死亡,440 人受伤”,③Zhao Huasheng,“China’s View of and Expectations from the Shanghai Cooperation Organization”,Asian Survey,2013,Vol.53,No.3,pp.436-460.严重威胁了中国的国家安全利益。基于上述地区安全形势的变化,中国对中亚地区多边合作的需求发生了变化,即从解决“边界谈判问题”上升为“打击三股势力问题”④参见潘志平:《中亚的民族关系:历史、现状与前景》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2003 年,第106-107 页。。因此,中国亟须与俄罗斯及中亚国家达成地区多边军事合作,在相互尊重国家主权的前提下实现军事信息交流、军事行动协调和开展反恐军事联合演习,共同打击“三股势力”。

在促进中国西部地区发展问题上,中国也具有较强的多边合作需求。中国自改革开放以来,东部地区因地理位置和资源禀赋的优势,在改革开放之初便取得了较快的发展,东西部之间的经济差距逐渐扩大。“到1995 年,东西部之间的相对经济差距为56.9%,较1990 年上升了10.3 个百分点”。⑤重庆市统计局:“西部经济快速增长,区域发展更趋协调”,2019 年5 月29 日,http://tjj.cq.gov.cn/zwgk_233/fdzdgknr/tjxx/sjjd_55469/202002/t20200219_5273655.html为了防范地区经济差距过大可能带来的政治和社会负面影响,进一步促进各民族、各地区的共同发展和富裕,中国愈发重视加快西部地区的发展,⑥参见柳丰华:“中国在中亚:政策的演变”,《俄罗斯中亚东欧研究》,2007 年第6期,第63-72 页。并正式提出了“西部大开发”战略。

值得注意的是,中国的西部地区与中亚国家在地理位置上相邻、在资源禀赋上相似、在贸易上互惠、在经济结构上互补,从而二者的经济发展存在着极强的相关性。然而,中亚国家的经济发展状况并不乐观,严重限制了中国西部地区对外拓展市场的空间。苏联解体后,中亚国家普遍存在产业规模较小、产业结构单一、生产能力相对低下的“通病”。与此同时,中亚国家对地区跨国界基础设施建设投入明显不足,导致贸易便利化水平始终处于低位,这严重阻碍了地区规模经济的发展和投资外溢的效应,并使中国难以与中亚市场开展更加深入的经贸活动。①参见苗华寿:“适时的议事日程——加强中国与中亚国家和地区经济关系及区域合作”,《国际贸易》,2003 年第11 期,第26-28 页。

在这种背景下,中国在打击“三股势力”和促进西部地区发展问题上均产生了较强的多边合作需求。

(二)俄罗斯的否决权力

面对中国较为强烈的多边合作需求,俄罗斯的否决权力尤为关键。相较于1990 年代初期,此时俄罗斯的否决权力进一步下降。

一方面,俄罗斯的准入权进一步下降,中俄相对实力对比发生了根本性转变,“中强俄弱”的态势更加明显。从全球经贸格局上看,“全球经济和贸易重心在世纪之交正迅速向亚太地区转移,而这一趋势的关键引擎就是经济蓬勃发展的中国”。②Anastasia Solomentseva,“The ‘Rise’ of China in the Eyes of Russia: A Source of Threats or New Opportunities?”Connections,2014,Vol.14,No.1,pp.3-40.应该说,经过此前十多年的改革开放,外商逐步建立起对中国经营环境的信心,外国直接投资(FDI)在这一段时间内大幅上升。③参见刘建丽:“新中国利用外资70 年:历程、效应与主要经验”,《管理世界》,2019 年第11 期,第24 页。与此同时,中国对外开放的政策导向越来越明晰,中共中央、国务院于1992 年决定将对外开放特惠政策推广至5 个长江沿岸城市、东北、西南和西北地区13 个边境市、县,以及绝大多数内陆地区省会城市。在这样的政策刺激下,中国自20 世纪90 年代中期开始,连年维持着10%以上的GDP增速。到了20 世纪90 年代末,“中国的科技进步以更快的速度向前推进,经济实力进一步增强”。④“中国经济(1980—1999 年)的迅速发展与波动”,中华人民共和国商务部,http://www.mofcom.gov.cn/article/bg/200207/20020700032580.shtml

然而,相较于中国在20 世纪90 年代中期以来的经济腾飞,俄罗斯国内经济改革遭受了严重挫折。①参见冯绍雷:“俄罗斯体制转型的发生、路径及其走向”,《俄罗斯研究》,2001年第3 期,第2-7 页。由于俄罗斯在独立后背负着大规模的原苏联外债,长期的经常账户赤字再加上“休克疗法”等宏观经济政策的失败,导致俄罗斯接连爆发了三次金融风波。从1997 年到1998 年间,金融风波之间的间隔越来越短,规模越来越大,程度越来越深,导致政府的金融信用遭到国内外投资者的质疑,进而在金融领域出现外资抽逃、国内资产流失、主权货币卢布骤然贬值和银行遭挤兑而破产的恶性循环,并最终酿成主权债务危机,引发了长期的经济生产瘫痪和社会动乱。这一场旷日持久的金融危机造成俄罗斯经济陷入严重衰退,主权信用评级连续三次下调。

另一方面,俄罗斯的中介权也进一步下降。因俄罗斯深陷金融危机泥潭,中亚国家开始着力推行“去俄罗斯化政策”。与此同时,中国的综合实力快速上升,对中亚国家的吸引力逐渐增强。这一变化具体体现在了经贸互动和安全理念扩散等维度之中。

在经贸互动方面,形成于苏联时期的俄罗斯和中亚国家之间既有的贸易分工,受到俄罗斯金融危机的冲击而逐渐遭到削弱,中亚国家开始奉行独立自主的经济发展战略。随着俄罗斯金融危机带来的负面影响以及卢布的大幅贬值,中亚各国纷纷采取独立自主的宏观政策来遏制资本外逃,并努力调节货物进出口流量,试图改变长期以来与俄罗斯之间不对称的贸易关系。这一举动提升了中亚各国主权货币的独立性,导致俄罗斯对中亚国家的经贸控制力逐渐下降。②See Gonzalo Pastor,Tatiana Damjanovic,“The Russian Financial Crisis and its Consequences for Central Asia”,IMF Working Paper,2001,pp.3-19.

与此同时,中国与中亚国家间的经贸联系迅猛发展。从1995 年到2000年间,中国与中亚国家的贸易额增长至20 亿美元,较1992 年增长了近4 倍。除此之外,中国与中亚国家在经济技术合作上也取得了重大进展,中国企业在能源、公路建设、电信、制造、轻工和纺织等多个领域与中亚国家的企业开展了广泛的技术交流与建设合作。③参见孙秀文:“三十年,中国与中亚国家命运与共”,《光明日报》,2022 年1 月24 日第2 版。

在安全理念扩散方面,中亚国家对俄罗斯在这一地区长期奉行的安全政策愈发不信任。①See Pavel Baev,“Assessing Russia’s Cards: Three Petty Games in Central Asia”,Cambridge Review of International Affairs,2004,Vol.17,No.2,p.279.长达半个多世纪的两极对抗在中亚地区留下了深刻的痕迹,“冷战思维”中的“零和博弈”理念在中亚地区日益遭到摒弃。与此同时,中国提出的以“互信、互利、平等、合作”为核心的新安全观对中亚国家的吸引力日益上升。②参见许涛:“中国新安全观与上合组织二十年安全实践”,《和平与发展》,2021年第3 期,第1-13 页。在这一新理念的指导下,中国在1998 年“上海五国”第三次首脑会晤和1999 年第四次首脑会晤时,推动达成了《阿拉木图声明》和《比什凯克声明》,首次明确了地区多边安全合作的基本原则,建立了五国安全主管部门常态化的沟通机制。在中国的推动下,“上海五国”元首在第五次首脑会议上表达了联合打击对地区安全、稳定和发展构成威胁的“三股势力”的决心,同意制定联合打击“三股势力”的行动计划。

简言之,1990 年代中后期,中俄实力对比发生了转折性变化,俄罗斯的准入权进一步下降。与此同时,俄罗斯在经贸互动与安全理念等方面对中亚国家的控制力下降,而中国对中亚国家的吸引力逐步上升,导致俄罗斯的中介权随之下降。

(三)上合组织的诞生

综合来看,在1990 年代中后期,中国对中亚地区打击“三股势力”和促进西部地区经济发展方面均产生了较为迫切的多边合作需求。而俄罗斯在中亚地区的准入权和中介权均大幅下降,使得俄罗斯否决中国多边合作倡议的能力遭到削弱,这就为上合组织的诞生创造了政治条件。

中国积极创建地区性国际组织的努力体现在2000 年的杜尚别峰会和2001 年的上海峰会上。2000 年7 月5 日,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五国元首在杜尚别峰会上共同签署了《杜尚别宣言》,各方承诺进一步充实和完善“上海五国机制”,逐步将五国首脑会晤机制发展成为五国多层次、全方位的合作机制,以便更加有效地打击“三股势力”,深化在政治、安全、经贸以及其他领域的合作。③参见《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》,《人民日报》,2021 年9 月18 日第2版。

2001 年6 月15 日,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六国元首在上海峰会上签署了《“上海合作组织”成立宣言》,标志着上合组织的诞生,也意味着中国在中亚地区的多边合作需求正式转化成了地区性国际组织。时任中国国家主席江泽民指出,从上海开始的“上海五国”进程“翻开了中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五国关系史上崭新的一页。……‘上海合作组织’的成立,必将为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六国在新世纪的长期睦邻友好合作,奠定更加坚实的基础”①江泽民:“在‘上海合作组织’成立大会上的开幕词”,《人民日报》,2001 年6月16 日第1 版。。

六、结论

本文从冷战后中亚地区权力转移的角度探讨了上合组织的政治起源,提出地区性崛起国的多边合作需求和地区性主导国的否决权力,是影响地区性国际组织创建的两大关键因素。在1990 年代初期,中国在处理边界谈判和军事互信问题上具有较强的多边合作需求,而俄罗斯否决中国多边倡议的权力遭到一定程度的削弱,这为中国推动建立“上海五国”机制创造了条件。在1990 年代中后期,中国在打击“三股势力”和促进西部地区发展问题上对多边合作的需求变得更为强烈,而俄罗斯否决中国多边倡议的权力遭到进一步削弱,上合组织由此诞生。

本文的理论框架主要是用于解释上合组织的创建,同时对于理解当前上合组织的发展趋势也具有一定的启示意义。目前,中国与中亚国家之间的共同利益深度融合,多边合作需求正在向全方位、多层次、宽领域的方向拓展,上合组织的制度化建设在这一过程中趋于完善。与此同时,俄罗斯为提振在中亚的影响力,也在不断加强以自身为中心的地区性国际组织的建设和发展,包括欧亚经济联盟、集体安全条约组织等。在这一背景下,加强上合组织与欧亚经济联盟、集体安全条约组织的国际组织间协调,对于提高上合组织的影响力正变得更加重要。