长江鱼王、水中大熊猫

——中华鲟

2023-07-30江苏省南通市崇川初级中学

江苏省南通市崇川初级中学 赵 芳

长江是亚洲最长、最大的河流。如此庞大的河流水系滋养了许多独具特色的水生生物。据统计,长江水系中共有水生生物4 300 多种,其中独有的物种就有170 多种,诸如白鳍豚、扬子鳄、大鲵等等。而在这些千奇百怪的生物之中,就包括了具有“长江鱼王”“水中大熊猫”之称的中华鲟。

祖先与恐龙处于同一时代

中华鲟,俗称鲟龙鱼、鳇鲟、黄鲟、鳇鱼、鲟鲨等,是我国特有的古老珍稀鱼类,主要生活在东海和长江流域。中华鲟身形巨大,气势磅礴,是当之无愧的“长江鱼王”。中华鲟的体长一般为2.5 米,成体的中华鲟雄性个体一般重68~106 千克,而雌性个体则重130~250 千克,最大的个体可达600 千克以上。

中华鲟的生命周期较长,最长寿命可达40 年。它是我国一级重点保护野生动物,也是活化石,有“水中大熊猫”之称。它的祖先与恐龙处于同一个时代,为白垩纪古棘鱼的后裔,距今已有一亿三千多万年的历史。中华鲟的身上至今仍然保留着许多遗留下来的原始特征,如它们并不像其他鱼类那样拥有巨大的骨架,只有软骨,但是它们周身外侧却长有骨质的鱼鳞,虽没有完全覆盖鱼身,但却排列成行。

但中华鲟也有一些现代硬骨鱼的特点,如它们坚硬的头骨以及鳃盖,就像威风凛凛的铠甲头盔;有较大的鳔;繁殖为体外受精等。因此它是介于软骨鱼与硬骨鱼之间的一个过渡性类型,称为“软骨硬鳞鱼类”,在鱼类的起源和进化历史的研究上有着重要的科学价值。

然而,中华鲟的生存却面临危机。2022 年7 月,有着“中国淡水鱼之王”之称的长江白鲟被世界自然保护联盟(IUCN)正式宣布灭绝。每一个物种都是一座宝贵的基因库,每一个物种的消失,就意味着一座基因库的消失。对我们人类来说,还有一个令人悲痛的消息,那就是中华鲟也濒临灭绝。

中华鲟成体

仅剩的产卵场所状况不佳

中华鲟为什么会走上灭绝之路?在20世纪后期,由于过度捕捞、环境退化和修建水坝等人类活动的影响,中华鲟的自然种群规模急剧缩小。此外,河道冲刷、航道疏浚与挖沙、防洪及城市景观工程等人类活动使中华鲟的栖息地丧失,进而导致补充群体减少,造成繁殖群体持续萎缩。

在葛洲坝截流前,中华鲟产卵场的分布范围超过600 千米,分布数量达19 处。葛洲坝截流后,中华鲟的生殖洄游路线被切断,原有的产卵场全部无法利用。目前,宜昌葛洲坝下游产卵场是中华鲟唯一确认的产卵场。

这个于1982 年发现的新产卵场状况也不容乐观。研究指出,由于三峡蓄水,导致水体含沙量明显减少,对河床的冲刷日益明显,中华鲟产卵场江段沉积细砂和粗砂区域面积显著减少,河床卵石缝隙充塞度明显下降,导致中华鲟自然产卵位点改变和迁移,进而影响中华鲟自然产卵场的繁殖适合度。相关数据显示,近5 年来,葛洲坝下游中华鲟洄游群体已不足30 尾。2021 年监测到葛洲坝下游产卵场中华鲟繁殖群体数量仅为15 尾。

幼体需要一年才能长大

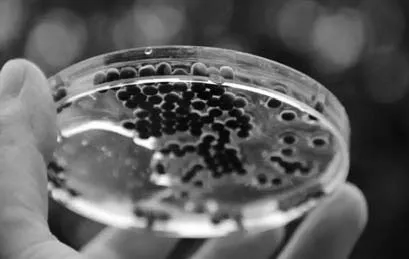

中华鲟成体虽然体型巨大,但是它们的新生宝宝却比较迷你袖珍。在历史上,每年10 月中旬到11 月中旬是中华鲟产卵的季节,在忍饥挨饿近一年后,中华鲟抵达长江上游开始产卵。中华鲟鱼卵体积很大,数量也很多,如同紫黑色葡萄一般粘附在水底石头上,不少鱼卵都会沦为长江中其他小鱼的食物。

中华鲟幼体生长缓慢。鱼卵产下近一周以后,小鲟鱼携带着卵黄囊破壳而出,开始随江水漂浮。12~14 天后,小鱼苗耗光卵黄,才开始觅食。中华鲟鱼苗随江漂流,在到达长江口索饵场之前,需在葛洲坝以下的长江中下游江段洄游、索饵、藏匿、栖息6 个月以上才能发育成幼鱼。

幼鱼生长迅速,在次年春季可迁徙至长江口,在短暂停留适应海水后,便离开淡水。当它们再次踏上洄游之路时,已然过去了十个春夏秋冬。据相关资料显示,中华鲟每次产卵消耗巨大,重复产卵的时间间隔在5~7 年。据推测,一条中华鲟一生仅能产5~8 次卵。

中华鲟鱼卵

保护中华鲟刻不容缓

中华鲟作为长江水生态系统的旗舰物种,对它的保护是长江生物多样性和水生态保护成败的关键。

近年来,中国已经加大了长江流域水生生物的保护力度。农业农村部陆续发布了《中华鲟拯救行动计划(2015-2030)》与《长江鲟(达氏鲟)拯救行动计划(2018-2035)》。从2021 年1 月1 日起,长江开始十年禁渔,中华鲟保护将抓住这一时间窗口,尽快促成实施“陆-海-陆”的保种工程。因为中华鲟一生中90%的时间是在海洋中度过的,应该探索建设大型养殖船,人工辅助中华鲟洄游;尽快论证东海区大型海洋养殖平台、海湾围栏工程,恢复人工群体的生物学自然特性;改善现有产卵场环境,新建旁通道仿自然产卵场,修复索饵场等关键栖息地,提高子代存活率等。

与此同时,我国大力进行中华鲟的人工放流活动。2022 年4 月9 日,“2022 年长江三峡中华鲟放流活动”在湖北宜昌举行。在此次活动中,三峡中华鲟研究所共放流23 万尾“子二代”中华鲟。自1984 年首次放流中华鲟以来,三峡中华鲟研究所已连续实施65 次中华鲟放流活动,累计向长江放流中华鲟近530 万尾。

相信在“长江要搞大保护,不搞大开发”以及长江十年禁渔的环境及物种保护策略下,中华鲟的野生种群将进一步得到恢复。

人工放流中华鲟