中国深海潜水器大家族

2023-07-29徐小龙

徐小龙

千百年来,在广袤的大海上,人类制造船舶航行到世界各地。从简单的人力木桨到复杂的风帆,再到先进的蒸汽机、燃气轮机,虽然船舶的动力系统得到全面升级,但船舶依然逃不脱狂风巨浪的威胁。深入大洋深海成为人类的梦想。

随着科技的发展,潜入深海的装备不再只是存在于文学幻想作品中,《海底两万里》中的“鹦鹉螺”号已成为现实中的载人潜水器,且广泛应用在海洋环境科学考察、洋底矿产资源开发、极地深海运输探测、海底打捞救援考古、深海商业观光旅游等诸多领域。基于此,马里亚纳海沟也不再是遥不可及的未知深渊。

我们中国的潜水器起步较晚,但是发展迅速,如今已经接近甚至达到国际先进水平。那深海潜水器是什么样子呢?都有哪些特点?今天就让我们一起认识一下我国深海潜水器大家族的“兄弟姐妹”吧!

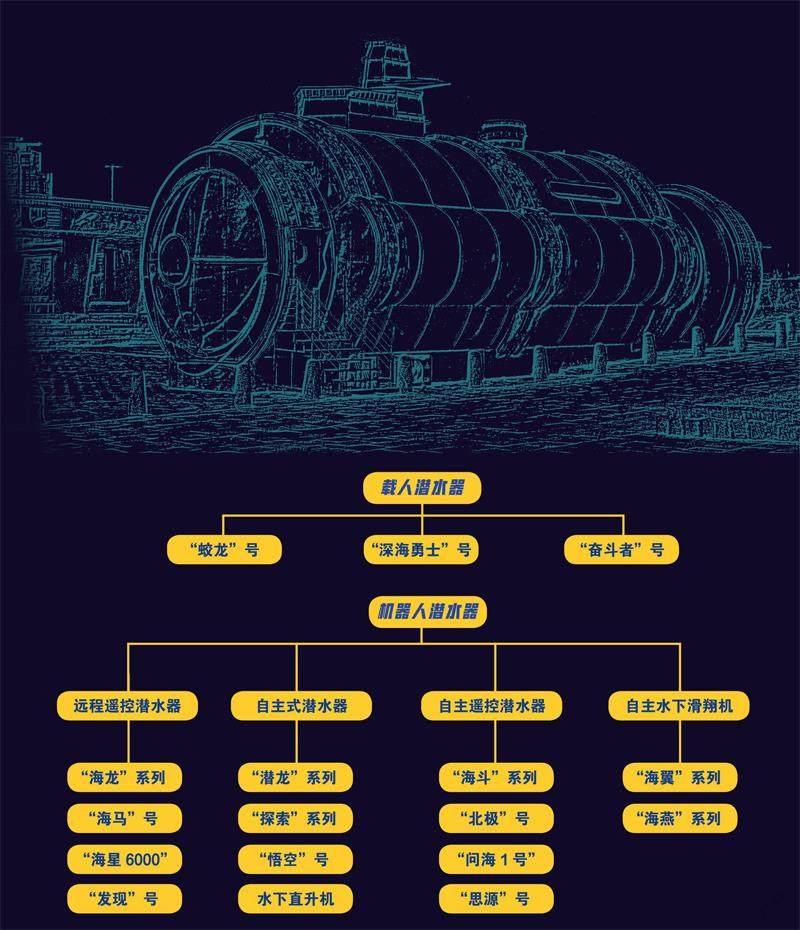

载人潜水器(HOV)

具有水下观察和作业能力的潜水装置,主要用来执行水下考察、海底勘探、海底开发和打捞、救生等任务,并可以作为潜水人员水下活动的作业基地。

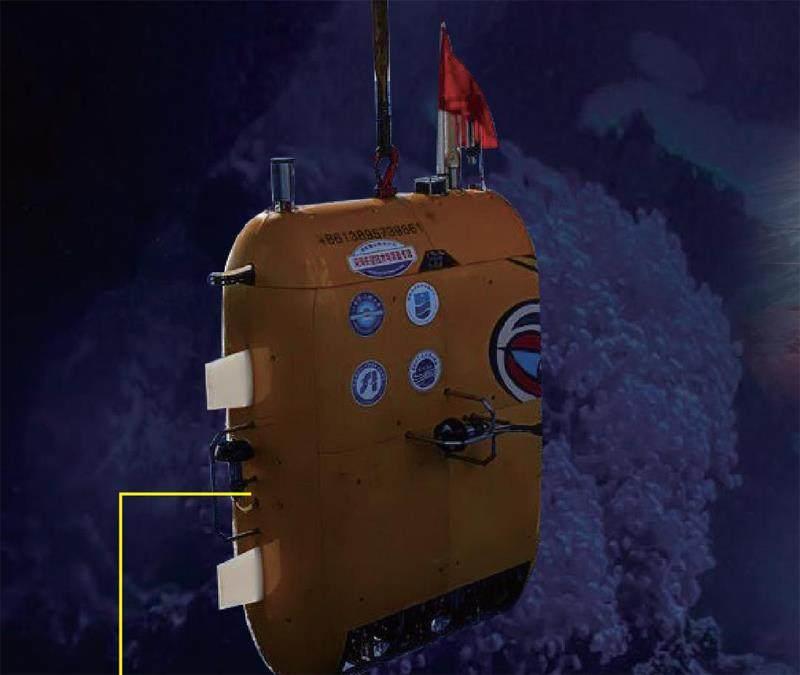

“蛟龙”号

2012 年6 月,“蛟龙”号在太平洋马里亚纳海沟实现了7062 米的最大下潜深度,这标志着我国实现了载人潜水装备从0 到1 的跨越,具有重要的划时代意义。

“蛟龙”号是我国第一台自行设计、自主集成研制的载人潜水器,长8.2 米,重22 吨。它的载人舱是一个密闭球体舱,直径2.1 米,用钛合金制造,强度大,比重小。舱内最重要的是生命支持系统,包括供氧系统和二氧化碳过滤系统,可供3 名科考队员使用84 个小时。

“蛟龙”号的外壳采用复合材料制成,具有质量轻、导热慢、强度高等优点,可以很好地保护内部设备,帮助其获得较大浮力,完成深海科考任务后可迅速上浮。

“蛟龙”号前端有一个存放深海样品的小平台,这里一般会放置一个四方形的采样篮和一个小水箱,用来存放采集的各种深海生物样品和地质岩石样品。机械臂可以像人的手臂一样实现各种角度的抓握,用于完成一些精细动作,比如抓海参、海绵、海葵等深海生物。

“奋斗者”号

2020年11月10日8时12分,我国自主研发的万米级载人潜水器——“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功坐底10909米,刷新了我国深海科考纪录。至此,我国的潜水器可以抵达这个蓝色星球大洋深处的每一个角落。

要知道潜入万米深海是难上加难,巨大的深海压力、无法实现电磁通信的海水环境、复杂的海底地形和未知的洋底生物,都会给潜水器带来灭顶之灾。面对深海的重重关卡,高4米、长10米、宽3米、重35吨的“奋斗者”号练就了一身本领。

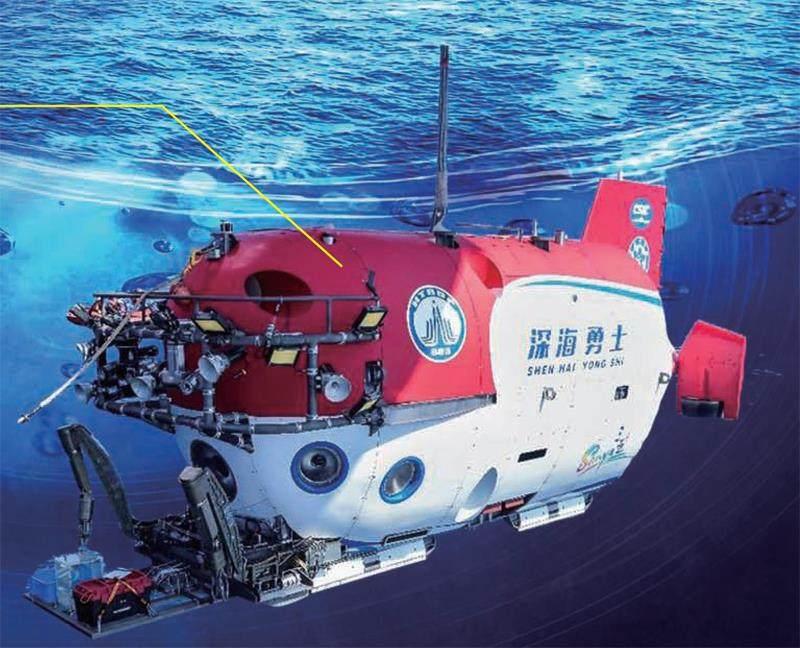

“深海勇士”号

2017年10月,我国自主研发的第二台载人潜水器——4500米级的“深海勇士”号在南海顺利完成海上试验,它是世界上唯一一台可以开展常规化夜潜作业的载人潜水器。

2018年,“深海勇士”号开展了中国首次深海考古工作,创造了中国载人深潜作业新纪录。

“深海勇士”号在“蛟龙”号的基础上完成了全方位升级,比如“蛟龙”号为了省电,完全依靠浮力和重力实现上浮和下潜,而“深海勇士”号的电池可以加速上浮和下潜;“蛟龙”号只有3个观察窗,而“深海勇士”号有5个,这大大拓宽了深潜员的视野,更有利于记录海底地貌和采集海底样品。

从“蛟龙”号的“自主集成研制”到“深海勇士”号的“自主研发”,看似几个字的变化,其实对关键技术瓶颈的突破耗费了我国科研工作者十余年的时间。在此过程中,我国实现了载人舱、电池、高压海水泵、推进器、浮力外壳、机械手臂、液压系统、声学通信等软硬件核心技术的自主化,为深海载人潜水器“中国制造”开辟了新道路。

合金骨骼:“奋斗者”号的核心部件是载人舱,性能优良的钛合金作为原材料,加上特殊的焊接技术,制作成抗压性能非常好的圆球形,对抗深海的压力绰绰有余。

玻璃外衣:“奋斗者”号的外壳是“纳米空心玻璃微球”,这种特殊的浮力材料,在混合了树脂基材后,就像一件救生衣,帮助潜水器从万米深海浮上水面。

变温心脏:“奋斗者”号有一个能量十足的锂电池心脏,电池外壳由密封箱包裹,運转时会产生大量热量。工程师给锂电池之间的空隙里充满了油,这样就可以快速将热量散发到箱外,保护电池正常运转。

浑身眼睛:面对深海复杂的地形,“奋斗者”号浑身都是眼睛和嘴巴,有负责成像绘图的测深侧扫声呐和前视成像声呐,有负责躲避障碍的定位声呐、多普勒声呐和避碰声呐,还有负责和母船联络的水声通信机。

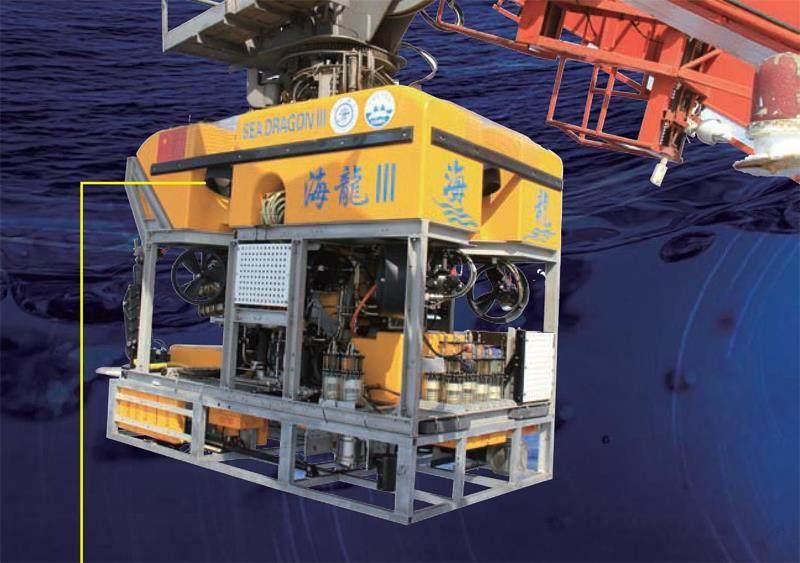

“海龙”系列

“海龙”系列分别是“海龙二号”“海龙11000”“海龙三号”。“海龙二号”和“海龙三号”的外形像方盒子,“海龙11000”的外形则像小巧的飞艇,但不管是什么样的外形,它们都有一个长长的“脐带缆绳”。这条缆绳将远程遥控潜水器和母船连接在一起,科学家不仅可以通过缆绳远程遥控潜水器的行动,也可以通过这条缆绳将深海影像传输到母船上。

“海龙三号”

“海龙三号”是我国研制的勘查作业型远程遥控潜水器,设计的最大作业水深为6000米。2019年4月,在中国大洋科考第52航次中,“海龙三号”在西南印度洋洋中脊龙旂(qí)热液口多次成功下潜,在海底最长连续工作6个小时。

“海龙二号”

“海龙二号”是我国自主研制的水下机器人,高约3.8米,长宽均约1.8米,最大能提取250千克的物品。2009年10月,在中国大洋科考第21航次中,“海龙二号”在东太平洋海隆海底发现热液区罕见的巨大“黑烟囱”并取回约7千克样品。

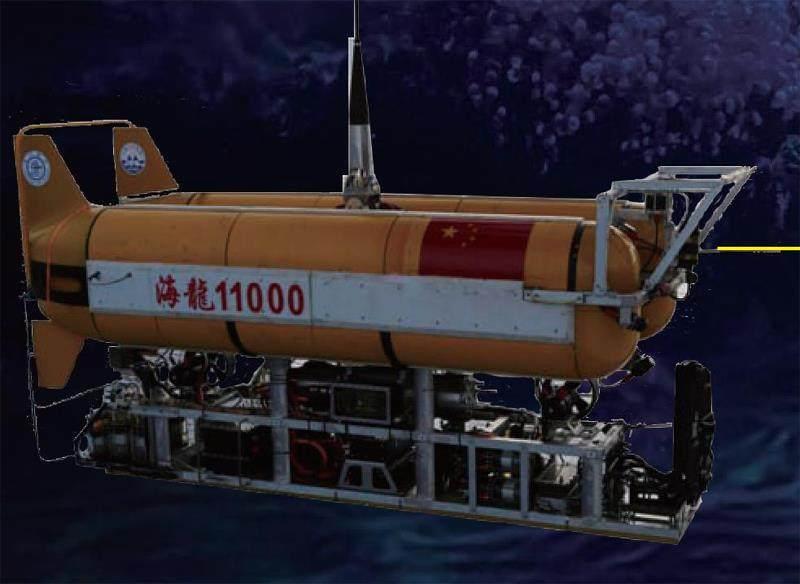

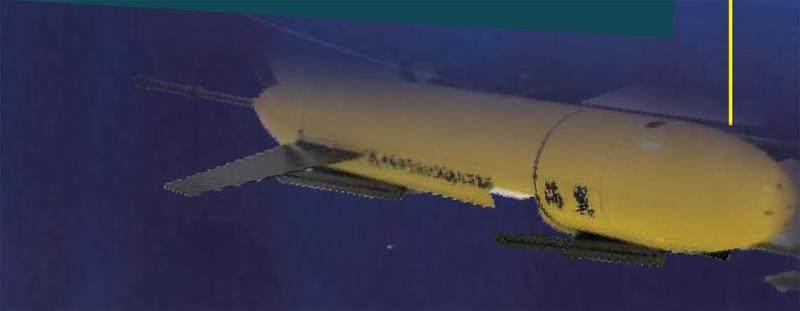

“海龙11000”

“海龙11000”是我国自主研制的万米级深海远程遥控潜水器,设计的最大工作深度为1.1万米。2018年9月,在中国大洋科考第48航次中,“海龙11000”在西北太平洋海山区最大下潜深度达5630米,创造了我国深海远程遥控潜水器的深潜纪录。

机器人潜水器家族

远程遥控潜水器(ROV)

一般需要远程操控,绝大多数都由缆绳控制,就像有线遥控玩具一样。

“海马”号

“海马”号是我国自主研制的首台4500米级深海远程遥控潜水器,是继“蛟龙”号之后,我国深海高技术领域又一标志性成果。2015年3月,在中国大洋科考第36航次中,“海马”号在我国南海海底首次发现了海底“冷泉”,那里有大量双壳类生物、碳酸盐结壳、菌席和气体渗漏现象,该“冷泉”后被命名为“海马冷泉”。

“海星6000”

“海星6000”是我国自主研制的首台6000米级深海远程遥控潜水器。2018年10月,在我国6000米级科考潜次中,“海星6000”连续工作3个小时,最大下潜深度突破6000米,打破我国深海远程遥控潜水器的最大下潜深度纪录,标志着我国有缆遥控水下机器人平台和应用技术又迈上了新台阶。

“发现”号

“发现”号是4500米级的远程遥控潜水器,它配备了温度计、生物采集器、采泥箱等多种科考工具,超强的机械手能够抓取300千克以上的样品,堪称“深海大力士”。2022年7月,“发现”号顺利完成了第300个海洋科考潜次。

机器人潜水器家族

自主式潜水器(AUV)

有更强的自主性,不需要用缆绳进行操控,有点儿像可以独立干活儿的扫地机器人。

“潜龙”系列

“潜龙”系列包括“潜龙一号”“潜龙二号”“潜龙三号”“潜龙四号”。“潜龙一号”和“潜龙四号”长得像鱼雷;“潜龙二号”和“潜龙三号”的外形酷似小丑鱼。“潜龙”系列是拥有很强自主性的自主式潜水器,和远程遥控潜水器不同的是,它们没有长长的“脐带缆绳”,完全可以根据规划好的程序自动完成既定路径任务,即使是遇到复杂的海底地形,它们也能顺利通过。

“潜龙一号”

“潜龙一号”长4.6米,直径0.8米,重1.5吨。作为我国首台自主研制的无人无缆潜水器,最大设计下潜深度达到6000米。相较于“潜龙二号”和“潛龙三号”,“潜龙一号”更适宜在地势较为平坦的深海海底工作。

“潜龙二号”

“潜龙二号”在“潜龙一号”的基础上改变外形,更好地适应了海底洋中脊的复杂地形,可以自如地翻山越岭,在机动性、避碰能力等方面均有提高。为我国海底多金属硫化物调查和勘探提供了高效、精细、综合的先进手段。

2015年,在中国大洋科考第40航次中,“潜龙一号”和“潜龙二号”首次投入应用。2020年2月,“潜龙二号”在大洋科考第58航次中,在近海底工作超过43个小时,最大潜深3109米。

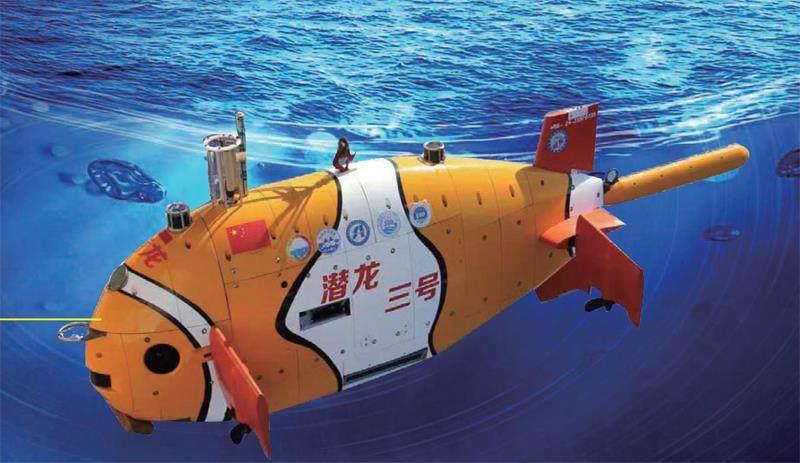

“潜龙三号”

“潜龙三号”长3.5米,高1.5米,重1.5吨,无论是外形还是重量,都与“潜龙二号”非常相似,两者可以说是“双胞胎”。“潜龙三号”同样是以在深海复杂的地形环境下进行资源勘查为主要应用方向,在“潜龙二号”的基础上进行了优化升级。

2018年4月,“潜龙三号”在南海北部陆坡东沙西南海域顺利完成第一潜,拍了数千张水下1400米左右的海底照片。作为深海调查测量的利器,“潜龙三号”将船上科考人员从危险的工作中解放了出来。

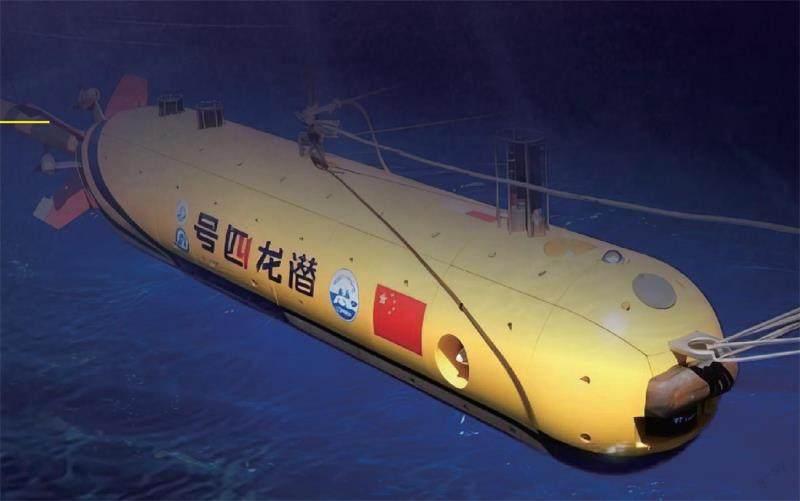

“潜龙四号”

“潜龙四号”可以说与“潜龙一号”是“双胞胎”,两者外形相似,且都是6000米级的深海潜水器。2020年,“潜龙四号”和“潜龙一号”联合完成了太平洋科考航次任务。

“探索”系列

“探索”系列包括“探索4500”“探索1000”,另外还有“探索100”。

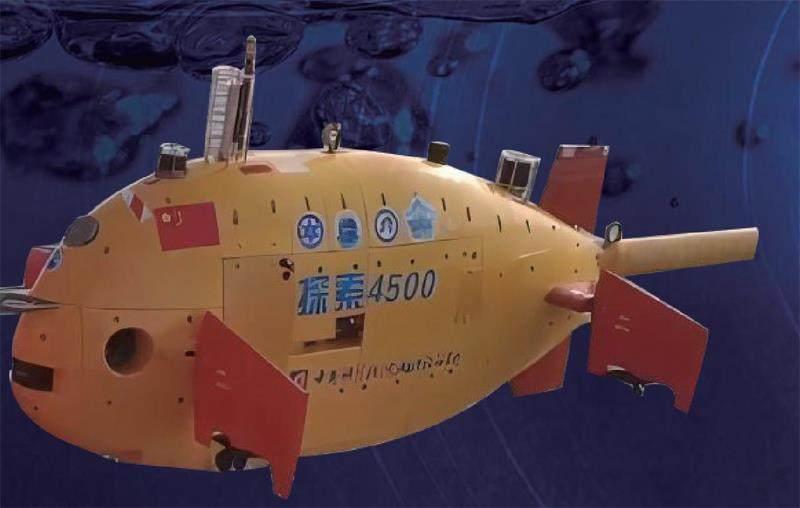

“探索4500”

“探索4500”和“潜龙二号”外形相似,2018年研制成功,它的目标直指地球两极。2021年7月,“探索4500”搭乘“雪龙2”号科考船参加我国第12次北极科考,克服了海冰快速移动和回收海域面积狭小等困难,在接近北极点的北纬85°附近完成了科考任务。这也是我国首次利用自主式潜水器在北极完成科考任务。

“悟空”号

“悟空”号的外形四四方方,上面画有孙悟空的动画形象。2021年,“悟空”号创造了7709米的亚洲深潜纪录。2021年10月,“悟空”号在马里亚纳海沟完成了10009米、10888米、10872米、10896米共计4次超万米的大深度下潜,打破了国际同型号潜水器2020年创造的10028米的世界纪录。勇探“龍宫”的“悟空”号,揭开了深海的神秘面纱。

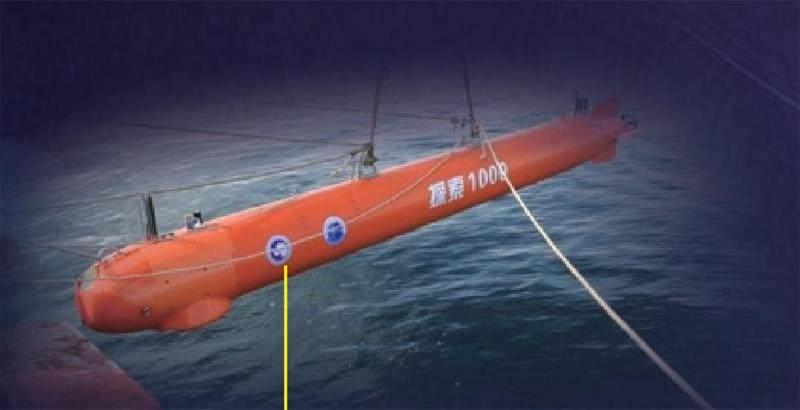

“探索1000”

“探索1000”和“潜龙一号”长得非常像,2019年,它参加了我国第36次南极科考,完成了南大洋海洋环境调查任务,在水下连续工作了35小时,获得了海流、温度、盐度等大量水文探测数据,为极地冰盖冰架下的科学研究提供了又一种重要手段。

另外还有“探索100”这位小兄弟,它就像缩小版的“探索1000”,主要应用于浅海水域的海洋环境和地质调查,曾多次应用到我国青藏高原湖泊的探测工作中。

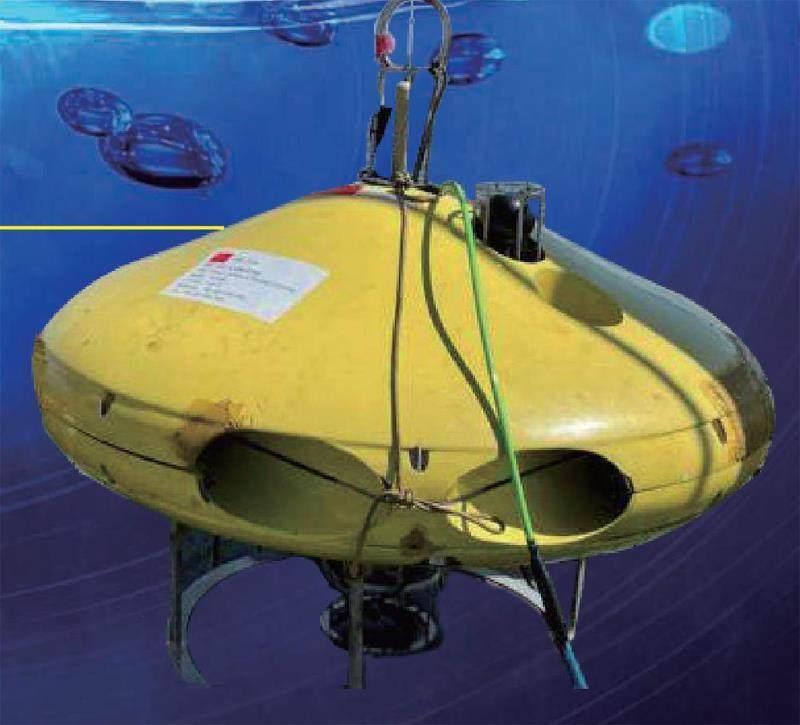

水下直升机

水下直升机是我国具有完全自主知识产权的一种新概念自主式潜水器,之所以叫直升机,是因为它拥有自由起降、定点悬停、全周转向和贴底航行等常规自主式潜水器难以实现的功能。2021年9月,水下直升机在南海完成海试验收,下潜深度超过1000米。

机器人潜水器家族

自主遥控潜水器(ARV)

全能型潜水器,它综合了前两者的优势,技术更加先进,性能更加稳定,非常适合在极端环境下开展工作。

“海斗”系列

“海斗”系列是全海深自主遥控潜水器,也就是说,地球上的所有海域它都可以下潜至洋底,即使是万米深渊也不在话下。

“海斗”号

“海斗”号于2016年问世,它的外形有点儿像头顶天线的“海绵宝宝”。它曾在3年时间里11次抵达万米深渊,最大下潜深度达10905米,不但获得我国首批全海深温盐数据和视频影像,还实现了我国首次全海深高清视频现场直播。

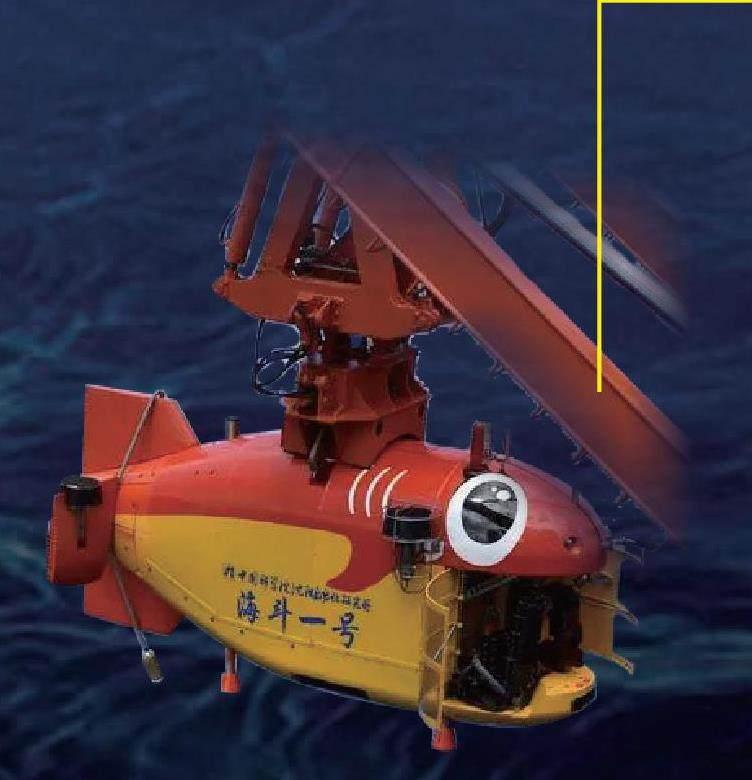

“海斗一号”

“海斗一号”则更厉害了,它的外形和“海斗”号完全不一样,它更像一条大金鱼,本领也多了不少。“海斗一号”既能在洋底大范围自主巡航探测,又能实现实时定点精细观测,还能够通过机械手采集样品,也就是说它实现了ROV、AUV、ARV三种模式的潜水器的功能切换,更加适应不同海域的科考与探测需求。2020年,它打破了“海斗”号的下潜纪录,潜入10907米的深海。2021年,它在10800米的深渊采集了海底样品。

“北极”号

“北极”号曾先后两次参加我国的北极科学考察,分别在2008年和2010年跟随“雪龙”号科考船参加了我国第3次和第4次北极科考,在北纬84°和86°开展冰下海洋调查,创造了我国水下机器人在高纬度作业的纪录。

“問海1号”

“问海1号”是6000米级的自主遥控潜水器,红白相间的鱼一样的外形,乍一看还以为是“蛟龙”号的缩小版。“问海1号”虽然不是全海深级别,但“麻雀虽小,五脏俱全”,它也拥有“海斗一号”一样的多工作模式,能够高效地完成深海科考任务,服务于海洋环境调查、生物多样性调查和矿产资源调查等科考工作。

“思源”号

“思源”号是新一代全海深自主遥控潜水器,2021年,它在西太平洋顺利完成深海试验,最大下潜深度8072米,在海底的工作时间最长超过8小时。

机器人潜水器家族

自主水下滑翔机(AUG)

自主水下滑翔机是一种将传统浮标技术和水下机器人技术结合起来的新概念水下机器人。与其他潜水器最大的不同就是,自主水下滑翔机没有螺旋桨推进器,而是安装了类似鱼鳔的油囊,通过改变油囊体积的大小,实现自主水下滑翔机的下潜和上浮。

“海翼”系列

“海翼”系列的水下滑翔机,总共有三种型号,分别是“海翼300”“海翼1000”“海翼7000”,以此应对浅海、深海的勘查。

“海翼1000”

“海翼1000”设计的最大下潜深度是1000米,可连续工作3个月。2017年10月,“海翼1000”在南海北部无故障连续工作91天,创下了我国水下滑翔机连续工作时间最长纪录,让中国成为继美国之后第二个具有跨季度自主移动海洋观测能力的国家。

“海翼7000”

“海翼7000”主要是针对深渊海域的垂直剖面连续观测需求研制的,设计的下潜最大深度是7000米。2016年7月,“海翼7000”前往马里亚纳海沟开展海上试验,下潜深度达到5751米,创造了我国水下滑翔机下潜深度最深纪录。2017年3月,“海翼7000”在第三次深海科考中最大下潜深度达到6329米。

“海燕”系列

“海燕”系列是一种将浮力和螺旋桨推动力结合在一起的水下滑翔机,从2002年至今,“海燕”系列不断发展突破,在海洋观测和探测领域大显身手。

“海燕1500”

“海燕1500”长1.8米,直径0.3米,重约70千克,设计最大工作深度1500米,最大航程1000千米,可持续不间断工作30天左右,具备独立在水下全天候工作的能力。在不断的发展中,“海燕”系列不断刷新着下潜深度,2020年,2台万米级“海燕-X”水下滑翔机甚至突破了万米的下潜纪录。

1000米、4000米、10000米……深海潜水器的发展让我们人类不断突破着下潜深度,它作为深海探测的重要一环,让我们更加全面地了解海洋,了解地球。说不定将来的某一天,我们能从这些潜水器收集的数据中,了解生命诞生的奥秘。