互联网使用如何影响社会公平感?

2023-07-29李琬张国胜杨明洪

李琬 张国胜 杨明洪

摘要:基于中国综合社会调查的微观数据,采用OLogit模型考察互联网使用对社会公平感的影响。研究发现,互联网使用并未促进社会公平感,反而导致社会公平感提升一个或一个等级以上的概率下降约14.41%。这一结果在利用工具变量法、处理效应模型克服内生性和样本选择偏误后仍然稳健。异质性分析结果表明,互联网使用对社会公平感的负面影响在男性和没有大学学历群体中更为明显,而在是否从事非农工作群体之间没有表现出明显差异。机制检验结果表明,互联网使用通过提升相对收入不公平感和抑制阶层流动感降低社会公平感。此外,闲暇互联网使用偏好对社会公平感的作用效果也有所区别。因此,应从提高个体互联网使用技能并借助互联网技术拓宽增收渠道、用制度调节和规范资源分配以保障阶层向上流动渠道畅通、鼓励个体广泛参与线上学习提高人力资本、加强社会舆情引导等方面努力,以实现互联网使用对社会公平感的促进作用。

关键词:互联网使用;社会公平感;相对收入;阶层流动;共同富裕

文献标识码:A文章编号:100228482023(04)004514

一、问题提出

在过去的二十余年里,互联网的普及和应用场景的多元化使中国网民人数增长迅速,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年12月,中国网民规模达10.67亿人,互联网普及率为75.6%。这意味着以信息通信技术(ICT)和数据要素为驱动力的互联网正与社会生产生活的各方面深刻交融,对中国居民的影响范围不断扩大,影响程度也持续加深,极大地改变了人们的生活方式和观念,并对公众的社会公平意识产生深远影响。长期以来,社会公平是人们不断追求并渴望达成的目标,也是“十四五”规划中共享发展成果、推动实现共同富裕原则所强调的价值内核。如果能够证实互联网使用有利于提升公众的社会公平感,并明确其作用机制,那么对该问题的研究将为中国实现更高程度的社会公平提供新的思路。

社会公平是指社会资源的合理分配,是包括经济、政治、社会、规则等多领域的公平[1]。社会公平感是一个相对概念,是个体基于自我感知对社会资源分配正當性做出的主观评价。改革开放以来,中国社会公平状况历经多次转折,从“世界上平等社会的样板”成为“世界上不平等的社会之一”[2],而后又整体朝良性方向变化[3],出现了一个攀升再下降的过程。然而自1994年开始,中国基尼系数一直在0.4~0.5之间徘徊,在此期间尽管略有回落,但始终维持在国际公认的0.4警戒线以上

根据国家统计局公布的基尼系数整理。。发生如此深刻变动的原因在于,在经济或财富实现巨大增长的同时,大量社会资源和机会并未在不同社会成员和社会群体之间相对均衡地分配[3]。在此背景下,互联网使用会改善这种不公平的境况,提升公众的社会公平感吗?

从互联网作为传播媒介的角度看,受自身经验和认知的局限,公众对社会公平感的主观评价不可避免地受到大众媒体的建构,这种影响在以互联网为代表的新媒体出现后被不断放大和加深[4]。与单向输出且具有一定程度时滞性特征的传统媒体不同的是,互联网在信息传播方面的即时性和人人可参与性赋予了新媒体在社交、分享、咨询、维权等方面的天然优势,内含自由、平等的价值观念有利于促进个体社会公平感。然而,由于互联网使用的匿名性以及监管缺失,失真的、煽动性的事件经由互联网发酵后会向受众传递错误的信号和更多的负能量,导致公众的社会公平感严重偏离实际[4]。从互联网激发就业新模式的角度看,互联网发展改变了劳动力市场用工形式、劳动者的工作方式和工作场所[5],引出了若干带有灵活性和自雇特征的职业种类和新岗位,如外卖、直播带货、视频博主等。对于农民工、女性以及受特殊情况所限而无法参与常规就业活动的弱势群体来说,这种时间自由、内容弹性、方式灵活的就业新模式不仅为其提供了多样化且高回报就业机会和创收来源[56],同时还避免了这部分群体与社会脱节而引致社会怨恨心态。从互联网使用存在技术门槛的角度看,尽管互联网技术扩散具有普惠性,但互联网使用所带来的收入的增加只在高学历、高技术劳动者中表现得更为显著[7]。原因在于这部分群体可能从事复杂度更高的如创新、研发等职业,是对互联网技术更高水平的需求和应用。研究显示,收入较高的行业主要集中在金融、信息技术、医药和半导体等高技术行业[8]。技术水平较低的劳动者同样对高收入产生向往,然而短期内难以获得同等技术水平以匹配高技能工作的需求,加之原先从事的低技术复杂度和重复性的工作被互联网技术替代,收入减少,阶层之间收入分化进一步显现[8],从而影响这部分群体对社会公平感的评价。因此,互联网使用如何影响个体的社会公平感,其作用机制又如何,成为两个有待检验的重要命题。上述理论为本文进一步研究奠定了基础。

本文利用2010、2012、2013、2015、2017年共5期的中国综合社会调查(CGSS)数据对互联网使用如何影响社会公平感进行深入探究。与以往文献相比,本文的边际贡献在于:一是在研究方法上,综合利用工具变量法(IV OProbit)、处理效应模型(TEM)和粗化精确匹配法(CEM)控制了计量模型中可能存在的内生性问题,并对结论的稳健性进行验证;二是在研究内容上,一方面从构成社会公平感的不同维度入手,探讨互联网使用能否提升个体对社会公平感的判断,另一方面基于互联网使用的不同目的和偏好,深入分析互联网使用如何影响社会公平感。

二、文献回顾与研究假说

(一)互联网使用与社会公平感

互联网使用与社会公平感密切相关。社会公平感的构成包含多个维度,互联网使用对社会公平感的影响自然也体现在多个维度。在内容上,社会公平感包括公众对起点公平、过程(机会)公平和结果公平的判断[1]。相较取决于出身(初始禀赋)和运气这种具有一定偶然性和随机性的起点公平,强调所有人都拥有平等权利获得成功的机会公平以及要求资源在社会成员之间相对均等分配的结果公平,是影响公众社会公平感的两个最基本维度[1],一般涉及教育、就业、政治参与和基本公共服务水平四个子维度。其一,教育公平是社会公平在教育领域的延伸[9]。互联网的出现在很大程度上弥补了教育资源分布的不均衡,可以高效率、低成本地实现优质教育资源的共享,从而缩小因家庭背景、区域、城乡等原因导致的教育不平等[10]。其二,就业公平是反映社会公平感的一把量尺[5]。Katz[11]指出以互联网为代表的技术进步产生的“净岗位创造效应”使经济中各层次,尤其是第三产业就业吸纳能力持续增强,从而缓解了由于城乡分割和行业分割带来的就业机会不公平感[1];互联网的普及和使用促进了就业性别结构发生变化,提高了女性就业机会和薪资水平[6],这在很大程度上缓解了由于性别歧视带来的就业不公平感。其三,政治参与感同样是社会公平感的重要构成之一。互联网的使用可以扩大城市公众的政治参与意愿和参与行为[12]。互联网打破了信息单向传播的缺陷,以此提升了信息交互性和反馈效率,强化了个体对自身政治能力的感知,并由此对社会公平感产生更加积极的评价。其四,基本公共服务也是影响公众社会公平感的重要一环[13]。互联网在包含社保、医疗服务和交通等公共服务领域的实践应用破解了传统公共服务领域存在的管理真空和供需错位困境,实现了基本公共服务供给精准化[13],这自然提升了公众的社会公平感。

研究互联网使用如何影响社会公平感的理论依据建立在对社会公平感具体内涵进行细分的基础上。从互联网使用的角度来看,不同目的和偏好的互联网使用对社会公平感的影响效果也存在差异[14]。按照CNNIC对互联网应用的分类,互联网使用目的主要包括社交活动、娱乐活动和学习活动。具体来说,互联网使用催生了以“线上”为主要方式的社交新趋势。在此过程中,这种基于兴趣爱好、思维方式等因素集聚起来的“社交圈”由于有着类似的价值取向,因此其中某个体的社会态度得以轻易外推至“圈内人”,最终造成整个群体社会态度的转变;对于热衷娱乐活动的群体来说,短视频、游戏、网剧等消遣方式带来的愉悦体验可以缓解日常压力,可能使其对社会公平感的评价更为平和;互联网改变了传统的学习方式,拉近了个体与优质教育资源的距离。在线学习极大提升了个体的学习效率,增强了自身的人力资本和竞争力[7]。这显然会影响个体对社会公平状况的认知。基于此,本文提出以下假说:

假说1:互联网使用对社会公平感具有正向影响,且不同的互联网使用偏好对社会公平感的影响存在异质性效果。

(二)相对收入不公平感对社会公平感的影响

如果个体凭借个人价值与努力而非基于自身家庭条件或凭借“运气”能够令自己和家人获得更高的经济收入,那么个体会对社会公平状况持有积极态度[1,9]。随着互联网的快速普及,互联网作为一种通用技术,不仅提高了劳动生产率、促进了经济增长[15],也增加了社会资本及人力资本,带来了更高的就业概率和收入水平[16]。然而,绝对收入水平的增加并不总是意味着相对收入水平的提高,原因在于不同群体之间收入增加速度的不一致会导致相对收入水平差距的扩张。事实上,在各个群体内,重要的并非个人实际收入和生活水平,而是与该群体中其他人的收入水平和生活水平相比状况如何[17]。当个体的收入水平低于其参照群体的收入水平时,就会产生负面情绪。也就是说,这种基于个体对自我及周围环境的评价与感知的相对收入不公平感越高,对社会公平程度的评价就越低。已有研究也显示,相对收入的不平等会导致人们对社会不公平的反应更加强烈[18]。Easterlin[19]在相对经济地位变化假说中提到,个体对相对收入的评价可以跨越群体、跨越文化、跨越国别、跨越体制进行比较。互联网作为传播媒介,打破了封闭环境下的信息不对称,使个体更容易捕捉到社会各个层面的收入水平和经济地位状况,因此个体对自身收入水平的感知不再是简单的自我和群体比较,而是跨越自我和群体在全社会范围内进行比较,这就意味着个体原来进行比较的收入参照系发生变化,带来了明显的收入落差感[18],这种落差会抵消通过互联网使用增加的绝对收入而产生的社会公平感。基于此,本文提出以下假说:

假说2:互联网使用通过影响相对收入不公平感影响社会公平感。

(三)階层流动感对社会公平感的影响

结构决定论认为,个体对社会公平程度的评价取决于自身所属阶层的高低。个体社会地位越高,其社会公平感就越强,反之对社会公平程度的评价就越低[20]。事实上,个体对所处阶层的判断很大程度上取决于个体社会地位或社会位置的变化过程[17],也就是个体是否实现了阶层流动。如果上行流动渠道长期堵塞,意味着经济和资源的分配具有不合理性,进而加剧个体的主观不公平感,最终引致阶层冲突和社会动荡,构成一个龟裂型社会形态[2122]。当向上流动渠道比较畅通时,个体会对未来形成积极的社会流动预期,产生更加积极的社会态度,此时即使收入分配不平等的问题短期内难以解决,也能较好地弱化个体的社会不公平感[17,23]。龚锋等[23]实证结果表明,如果个体无法实现阶层的向上流动就会对阶层流动感持更为负面的判断,并因此对社会公平状况具有更低水平的认同和感知。阶层流动取决于多方因素,既有制度层面的畅通,也有个体层面的人力资本积累和技术等因素。在互联网时代,尽管制度保障了阶层流动机制的畅通,但由于互联网本身具有的社会濡染、同群效应[12]和特有的互动性、即时性、多媒体等传播特点放大并固化了群体间的阶层认同感。

首先,具有鲜明阶层特征的生活方式、消费观念、文化偏好等隐形界限经由互联网的加工与传播逐渐形成阻碍阶层流动的门槛,一方面使社会阶层的区分更加自动化,另一方面加剧了社会群体结构的两极分化。

与此同时,互联网的技术特性带来的“赢者通吃”现象造成了互联网行业的收入水平长期居于高位,而持续的高收入意味着自身所处阶层的锁定效应更强[2425]。早期互联网平台垄断,使低收入阶层向ICT领域这一高收入阶层的流动受制于人力资本和技术等因素,进一步形成互联网时代的阶层分化[21],从而影响社会公平感。基于此,本文提出以下假说:

假说3:互联网使用通过影响阶层流动感影响社会公平感。

三、研究设计

(一)数据来源

本文所使用的数据来自中国综合社会调查(CGSS),该项目由中国人民大学中国调查与数据中心主持执行,是中国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目之一。项目采用多阶分层随机抽样法,对全国28个省份(不包含西藏、海南、新疆和港澳台)一万多户家庭进行调查,样本具有很强的代表性。鉴于2011年调查样本相对较少并且缺失部分关键变量以及2014年数据缺失,本文选取CGSS 2010、2012、2013、2015、2017年这5年的调查数据。根据本文研究需求,对相关数据变量进行筛选和整理,剔除缺失值或“不适用”“不知道”“无法回答”、男性60岁以上和16岁以下以及女性50岁以上和16岁以下、学生个体样本,最终得到有效样本25 539个。将以上5年的数据合并为混合截面数据,增大样本量的同时,保证参数估计结果的有效性和稳定性。

(二)变量说明

1.被解释变量

社会公平感(Y)。CGSS通过询问“总的来说,您认为当今的社会公不公平”,调查受访者对社会公平的整体判断和综合评价。受访者在完全不公平、比较不公平、说不上公平但也不能说不公平、比较公平、完全公平五个选项中做出选择,分别赋值1~5。

2.核心解释变量

互联网使用(X)。借鉴龚锋等[23]的做法,根据CGSS问卷中“过去一年,您对以下媒体的使用情况”来定义个体互联网使用状态,并将其调整为0—1二值变量:将“有时”“经常”“总是”使用互联网(包括手机上网)赋值1,否则赋值0。如果X的系数为正,即表明互联网使用提升了社会公平感。此外,互联网使用还表现为闲暇时的线上活动。因此,本文引入闲暇互联网使用变量,以衡量个体在空闲时间是否使用互联网,利用问卷中“过去一年,您是否经常在空闲时间从事上网活动”反映。类似地,将回答为“每天”“一周数次”和“一月数次”定义为1,将“一年数次或更少”或“从不”定义为0。

3.控制变量

基于现有文献和做法[3,22,25],本文选取的控制变量如下:个体层面,性别、是否拥有大学学历、年龄及年龄的平方、婚姻状况、户籍、工作状况、党员身份、政治参与状况、健康状况、是否参与社会保险;家庭层面,子女数量、家庭收入的对数、家庭经济地位。此外还考虑了地区固定效应与年份固定效应。值得注意的是,不同互联网使用偏好可能会引起互联网使用对社会公平感的评价产生不同效果。因此,本文选取“社交活动”“娱乐活动”“学习活动”代表个体互联网使用偏好,并根据受访者的回答分别赋值1~5反映这些活动的频率。

所有变量的定义及描述性统计结果见表1。

(三)模型设定

因社会公平感是定序变量,为此本文采用次序逻辑斯蒂模型(OLogit)分析互联网使用对社会公平感的影响。模型设定如下:

Yit=βXit+γControlit+λDm+θTt+εit(1)

其中,Yit表示社会公平感;Xit是核心解释变量,即个体是否使用互联网;Controlit表示个体层面和家庭层面控制变量;Dm为个体所在地区的固定效应

本文根据样本所在省份分为东部、中部、西部和东北部四个地区。东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东,中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏,东北部地区包括辽宁、吉林、黑龙江。,代表地区层面不随时间变化的因素;Tt为年份固定效应;εit为随机误差项。

四、实证结果与分析

(一)基准回归分析

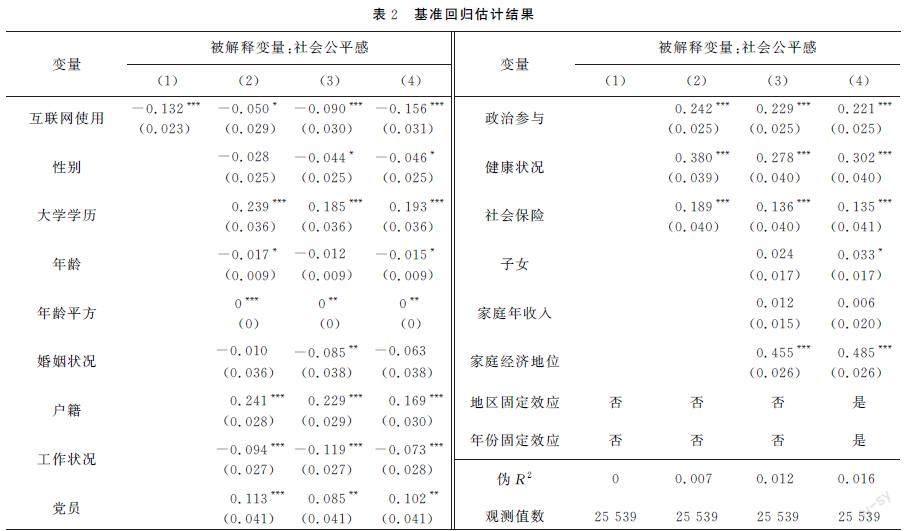

互联网使用影响社会公平感的估计结果见表2。其中,第(1)列是单变量估计结果,第(2)(3)列是依次加入个体层面和家庭层面控制变量的估计结果,第(4)列是在加入个体层面和家庭层面控制变量的基础上固定了地区和年份的估计结果。第(1)~(4)列的OLogit模型呈现了一致的结果,即在其他情况保持不变的条件下,互联网使用对社会公平感存在显著负向影响(在1%水平上显著)。第(2)~(4)列结果顯示,随着相继控制个体层面变量、家庭层面变量及固定效应,互联网使用对社会公平感产生负面评价的影响幅度却越来越大,伪R2增大说明控制变量的选取与增加是合理有效的。对于OLogit模型,估计系数无法直观反映边际效应,只能从显著性和参数符号方面给出有限的信息,同时考虑到本文核心解释变量为离散变量且被解释变量为有序变量,因此,需通过进一步计算得出互联网使用影响社会公平感的几率比。从第(4)列的估计结果来看,互联网使用带来的效应非常明显。在其他条件相同的情况下,与未使用互联网的个体相比,使用互联网时社会公平感提升一个或一个等级以上可能性的概率将下降约14.41%。这一结果略高于韩雨晴等[4]利用CGSS 2015年数据得出的结果,原因可能在于本文利用5期CGSS数据,样本量的增大以及互联网更广泛的普及使互联网使用对社会公平感的影响更明显。综上所述,互联网使用并未提升社会公平感,反而降低了公众对社会公平感的评价,此结果与本文假说1互联网使用促进了社会公平感的预期不一致。

在个体层面,性别、工作状况对社会公平感的影响也显著为负。相反地,农村户籍、拥有大学学历、拥有党员身份、参与政治选举以及个体健康状况和参与社会保险则对社会公平感的影响显著为正。由年龄系数显著为负、年龄平方的系数显著为正可知,年龄—社会公平感曲线存在U型特征。

婚姻状况对社会公平感的影响并不显著。个体倾向选择与自身价值观类似的配偶,因此婚配与否并不直接影响个体对社会公平感的评价。

在家庭层面,子女数量对社会公平感的影响显著为正。得益于中国义务教育制度和标准化、高透明度的教育体系,有孩子的家庭由于教育机会而产生的不平等感相对较低[21],而在教育领域获得的公平感以及长久以来将教育视为向上流动渠道的观念可以提升个体的幸福感和总公平感[9]。家庭经济地位对社会公平感提升的影响同样显著为正,但家庭年收入并未为对社会公平感产生显著影响,一个可能的解释是个体对于家庭经济地位评价的参照半径是基于“当地”或“所在地”,事实上,即使在社区层面的经济差距都会对社会评价产生显著影响[22];此外,对家庭年收入来说,问卷对该变量并非通过“等级”或“比较”等相对评价来刻画,因此对社会公平感的直接影响并不显著,而是可能通过某种机制得以体现。

(二)控制模型内生性的回归结果

1.控制逆向因果关系

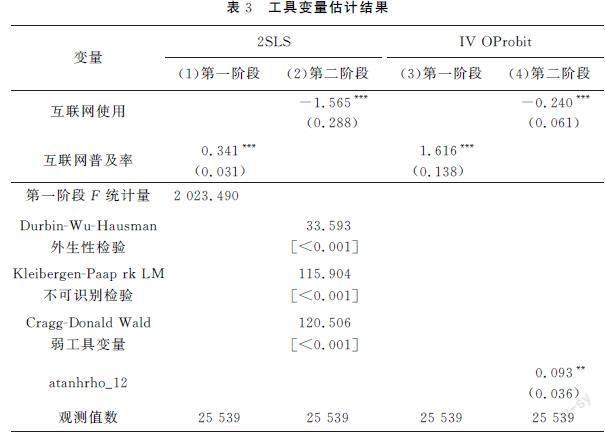

本文试图检验互联网使用对社会公平感的影响,但对社会公平感评价较低的群体来说,一方面他们可能会借助互联网寻求更多机会以摆脱现状,另一方面也可能将互联网作为倾诉渠道以寻求认同和慰藉,致使个体对社会公平感的主观评价反向决定互联网使用情况,导致式(1)存在内生性问题。为克服由此引起的内生性问题,本文选取个体所在省份的互联网普及率作为互联网使用的工具变量[14]。第一,互联网普及率高的地区,人们使用互联网的可能性更大。相反,在互联网普及率低的地方,人们难以获得有效的上网途径从而导致个体使用互联网的概率更低。也就是说,互联网普及率与互联网使用这一解释变量高度相关;其次,互联网普及率难以通过互联网使用以外的途径影响个体对社会公平感的评价,因此也满足工具变量的外生性假设。参照吕炜等[26]的做法,本文同时使用两阶段最小二乘法(2SLS)和工具变量有序Probit(IV OProbit)模型进行估计。

工具变量的回归结果见表3。第(1)(2)列为两阶段最小二乘法估计结果,在第一阶段回归中,F统计量远超过经验标准值10,说明该工具变量与内生解释变量高度相关,即互联网普及率与互联网使用之间存在高度的相关关系,不存在弱工具变量的问题。在第二阶段回归中,针对工具变量所进行的KPLM不可识别检验和DurbinWuHausman外生性检验在1%的显著性水平上拒绝解释变量为外

生解释变量的原假设,表明式(1)确实存在内生性问题,采用工具变量处理内生性问题的做法是合理的,能够修正回归结果。进一步地,第(3)(4)列的工具變量有序Probit回归结果显示,内生性检验参数(atanhrho_12估计量)在社会公平感为被解释变量的模型中显著(在1%的水平上显著),再次验证了互联网使用确实存在内生性问题,使用IV OProbit估计更有效率,结果更准确。第(4)列结果显示,互联网使用对社会公平感产生积极评价的概率下降约21.3%。相比于基准回归结果,互联网使用对社会公平感的影响被低估,但两者的影响方向确是一致的,2SLS模型的影响方向同样保持一致。总的来说,在控制核心解释变量因逆向因果关系产生的内生性问题后仍然可以得到互联网使用会对个体社会公平感存在显著负向影响这一结论,验证了本文结论的稳健性。

2. 排除样本选择偏误诱致的内生性

个体是否使用互联网并非是完全随机分配的,而是与个体特征和家庭特征之间都存在相关性,若在分析中忽视了个体和家庭层面的样本选择特征,很可能导致式(1)存在样本自选择问题从而产生内生性。本文参考张国胜等[7]的做法,采用处理效应模型(TEM)对互联网使用与社会公平感之间的关系进行估计。在第一阶段,互联网使用与否作为被解释变量,将影响互联网使用的个人及家庭特征作为解释因素,估计互联网使用的发生概率并计算反映样本选择偏误的逆米尔斯比率;在第二阶段,将第一阶段计算的逆米尔斯比率作为控制变量引入式(1),通过排除互联网使用的样本选择偏误,继续估计互联网使用对社会公平感的影响。

表4报告了采用两步法(2SLS)和最大似然估计法(MLE)进行估计的结果。结果显示,逆米尔斯比率与MLE估计法中的方程独立性检验均显著,表明式(1)确实存在样本选择性偏差,采用处理效应模型估计是恰当的修正。检验结果再次说明,在排除样本选择偏误后,基准回归结果仍然可以得到验证,即互联网使用会使个体对社会公平感的评价产生显著的消极影响。

(三)稳健性检验

1.改变模型设定形式

为排除对模型设定的依赖,改变模型设定形式,将OLogit模型换为OLS模型及OProbit模型,通过改变数据的分布形式进行稳健性检验。估计结果见表5第(1)(2)列。结果显示,在控制了地区和年份固定效应后,互联网使用会显著拉低个体的社会公平感,这与前文的结论一致,证明本文结果稳健。

2.改变变量设定形式

变量测度偏误可能会对实证结论产生影响,对此重新替换被解释变量与核心解释变量来进行验证。一方面,将被解释变量调整为0—1二值变量

将回答“完全公平”“比较公平”和“说不上公平但也不能说不公平”赋值1,将回答“比较不公平”和“完全不公平”赋值0。,在保持样本分布不变的情况下,采用Logit模型检验互联

网使用对社会公平感的影响;另一方面,将互联网使用设定为“1~5”变量形式

将回答“从不”定义为1,“很少”定义为2,“有时”定义为3,“经常”定义为4,“非常频繁”定义为5。,这与CGSS问卷原始数据保持一致。表5第(3)(4)列考察了替换被解释变量与核心解释变量后互联网使用对社会公平感影响的估计结果。可以看出,互联网使用降低了个体的社会公平感,且该结果仍在1%的水平上显著,前文的结论依旧成立。

3.CEM匹配估计

为了确保使用互联网的群体和未使用互联网的群体在协变量上保持平衡,并减少对模型的依赖程度,本文采用粗化精确匹配(CEM)这种非参数估计法来选择合适的控制组以降低混杂因素对估计结果的影响。考虑到互联网使用变量来自对个体的调查,本文参考田红宇等[27]的处理方法,选择个体特征作为匹配变量。具体做法如下:第一步,按照个体是否使用互联网将样本分为控制组与实验组以构造匹配样

本。其中,未使用互联网的个体被定义为控制组,使用互联网的个体被定义为实验组。第二步,用不平衡

性统计量(L1)判断两组数据之间协变量的不平衡程度。第三步,通过CEM匹配对两组数据的每个变量进行事先分组以确保匹配提升样本的平衡性,限制平均处理效应估计误差,同时判断L1统计量

若匹配后L1统计量较匹配前的L1统计量有所下降说明匹配效果较好。第四步,使用CEM匹配后的权重矩阵执行估计,以便得到样本平均处理效应的估计值。表6为本文利用CEM匹配后的样本进行回归的结果,从中可以看出估计系数的方向与显著性同表2的结论一致,即互联网使用的确对社会公平感存在向下的拉动作用。此外,匹配结果显示,匹配前后L1统计量分别为0.603和0.348,L1统计量的下降表明降低了个体对互联网使用的选择性偏差。此结果再次验证了前文模型选择是合理的。

(四)异质性分析

互联网使用对社会公平感的影响在不同群体之间可能存在差异,因此本文从性别、是否拥有大学学历以及工作状况三个维度进行异质性分析,结果见表7。从第(1)(2)列可以看到,男性和女性变量的估计系数均在1%水平上显著,且对男性来说,互联网使用会对社会公平感产生积极评价的概率下降约18.33%,较女性高8个百分点左右。第(3)(4)列则显示了不一样的结果,对于没有大学学历的个体来说,互联网使用同样会显著降低个体对社会公平感的评价,而对拥有大学学历的个体来说,这一结果并不显著。第(5)(6)列结果表明,互联网使用对社会公平感的负向影响在不同工作状况中同样存在显著差异。

直接比较不同分组的回归结果可能会存在偏差,且考虑到本文数据类型为混合截面数据,因此本文利用费舍尔组合检验(Fishers permutation test)对其估计结果进行组间差异检验,以验证不同分组之间是否存在真实差异。检验步骤如下:首先,分别针对不同分组估计模型得到估计系数以及两者的系数差异;其次,将分组的样本混合起来,得到全部观测值构成的样本;再次,从全部样本中按照不同分组的样本数先随机抽取(无放回)相对应的观测值个数,记为该分组的一个子样本组,并将剩下的观测值视为该分

组的另一子样本组,以获得经验样本;接着,估计经验样本的系数及系数的差异;最后,重复执行前述两个步骤(本文重复1 000次)以获得经验样本估计系数差异的经验分布并计算用来检验两组系数差异是否显著的经验P值统计量[28]。

表7的结果显示,基于性别和大学学历分组的费舍尔组合检验经验P值分别为0.056和0.023,均拒绝不存在组间差异的原假设,这说明互联网使用对社会公平感的影响确实具有显著的性别差异和学历差异,对男性的影响程度高于女性,对没有大学学历群体的影响同样显著。这可能是因为:第一,女性在传统家庭生活和社会活动中多扮演“主内”的角色,但女性权益的改善和互联网使用对处于弱势的女性群体在观念、收入、社会地位等方面的积极作用[6],中和了互联网使用对社会公平感产生的负面效应。因此,女性对互联网使用降低社会公平感的评价略低于“主外”的男性群体。第二,一定程度上,拥有大学学历的群体在认知、思辨等方面更具优势,因此面对互联网使用对社会公平感的冲击,能持相对沉稳而非激进的态度[14,23]。本文观察到对工作状况进行组间差异检验的经验P值为0.337,也就是说,互联网使用对社会公平感的影响并未在是否从事非农工作之间存在显著差异。可能的原因在于,一方面满足基本生活需求(如出行购物、娱乐消遣)和关系需求(如社交、寻找或加入网络社群)的互联网使用技能在不同工作状况之间并无显著差异[29];另一方面,互联网使用能有效提升信息搜索能力和即时通信效率[7],这在不同工作状况之间同样是无差别的。

五、互联网使用影响社会公平感的机制分析

从上述实证结果可以看出,互联网使用没有提升个体对社会公平感的评价。那么,是什么原因导致现实结果与理论分析不一致呢?前文理论假说指出,相对收入不公平感与阶层流动感是影响社会公平感的两大核心维度,从这个逻辑出发,互联网使用可能通过影响相对收入不公平感和阶层流动感影响社会公平感。为验证上述传导机制,本文将进行两方面的实证分析,以期对基准回归结果作出更为合理的阐释。

(一)互联网使用与相对收入不公平感

为检验互联网使用是否能够通过相对收入不公平感影响个体对社会公平感的评价,本文分两步验证:第一步,将互联网使用作为核心解释变量,以相对收入不公平感作为被解释变量,加入个人层面、家庭层面控制变量并控制了地区和年份固定效应,考察互联网使用与相对收入不公平感之间的关系;第二步,将相对收入不公平感带入式(1),验证相对收入不公平感对社会公平感的影响。关于相对收入不公平感的度量,万广华等[18,30]认为人们更倾向于在近距离或者说相对小的地理空间内捕捉不均等指标以反映个体对不平等的认知和受到的影响。因此,本文以省级层面的收入不平等指数作为关键变量相对收入不公平感的替代指标,用以解释互联网使用对社会公平感的影响机制。考虑到长期以来城乡收入存在显著差距,本文在处理数据时将户籍变量同样作为参照群归并进收入不平等指数的测算中

使用个体收入不平等Kakwani指数测算。。由于收入不平等指数的连续性,第一步采用OLS模型进行回归。

表8第(1)(2)列报告了相对收入不公平感机制与社会公平感的检验结果。纵观回归结果,在第(2)列中,相对收入不公平感的系数显著为负,表明相对收入不公平感的提升会降低个体对社会公平感的评价提升一个等级的概率;同时,如第(1)列所示,互联网使用显著提升个体相对收入不公平感。也就是说,互联网使用确会通过影响相对收入不公平感影响社会公平感,假说2得到验证。

(二)互联网使用与阶层流动感

为检验互联网使用是否能够通过阶层流动感影响个体对社会公平感的评价,本文同样分两步来验证:第一步,将互联网使用作为核心解释变量,以阶层流动感作为被解释变量,加入个体层面、家庭层面控制变量并控制了地区和年份固定效应,考察互联网使用与阶层流动感之间的关系;第二步,将阶層流动感带入式(1),验证阶层流动感对社会公平感的影响。参考龚锋等[23]的做法,根据CGSS问卷中“您认为您目前在哪个等级上”及“您认为在您14岁时,您的家庭处于哪个等级上”两个问题,将回答“1~3分”的界定为社会低阶层、“4~7分”界定为中阶层、“8~10分”界定为高阶层。将目前社会等级与14岁时社会等级进行比较,构建“阶层流动感”变量。其中,若目前社会等级高于14岁时社会等级,认为个体实现阶层流动,否则为未实现阶层流动。由于阶层流动感是二元离散变量,因此第一步选用Logit模型进行回归。

阶层流动机制的验证结果如表8第(3)(4)列所示。第(4)列结果显示,阶层流动感的回归系数显著为正,表明阶层流动感与社会公平感存在显著的正向作用;同时,互联网使用与阶层流动感显著负相关。具体来说,互联网使用使阶层流动感提升的概率下降9.66%左右,如第(3)列所示。综合第(3)(4)列的估

计结果,互联网使用抑制了阶层流动感,进而使个体对社会公平感持更为负面的评价。假说3得到验证。

前文基准回归结果显示,家庭年收入并未对社会公平感产生显著影响,这一实证结果并不符合基本预期,也与现有文献相悖。因此,笔者猜测家庭年收入并非直接影响社会公平感,而是可能通过某种机制得以体现。在表8第(1)(3)列中,家庭年收入对相对收入不公平感和阶层流动感的影响均在1%的水平上显著,也就是说,家庭年收入通过影响相对收入不公平感和阶层流动感进而作用于社会公平感,是一种间接效应,这验证了前文的判断。

六、进一步讨论

已有文献对不同互联网使用偏好进行了大量分析,基本一致地验证了互联网使用的目的和偏好不同,其对研究结果的影响也有所区别的结论[7,14]。那么,不同的互联网使用偏好对社会公平感的影响效果如何?又是什么原因造成这种结果的差异?为检验这些问题,本文加入了闲暇互联网使用与闲暇活动偏好的交互项,试图捕捉社会公平感对不同互联网使用偏好的异质性表现。考虑到CGSS问卷中并未直接设计互联网使用偏好的题目,因此本文将闲暇互联网使用作为互联网使用的替代变量,同时辅以闲暇活动偏好变量共同识别和反映不同互联网使用对社会公平感的影响[6]。按照CGSS问卷题目,本文将闲暇活动偏好分为“社交活动”“娱乐活动”“学习活动”,这也同CNNIC报告中对个人互联网应用的分类一致。

個体闲暇互联网使用和不同活动偏好影响社会公平感的基本估计结果见表9。第(1)列闲暇互联网使用的系数为负且在1%的水平下显著,表明闲暇互联网使用降低了个体的社会公平感,再次验证了前文回归结果稳健。第(2)~(4)列是在第(1)列的基础上分别加入各项闲暇活动以及闲暇互联网使用和社交、娱乐、学习活动交互项的回归结果。第(2)列结果显示,加入交互项之后,闲暇互联网使用与社交活动的交互项并未对社会公平感产生显著影响。结合实际来看,个体在闲暇时的互联网社交行为更倾向于与家人、朋友等进行互动,多体现为对情感需求的满足而较少涉及对社会公平状况的评价。第(3)列的交互项系数显著为负,表明闲暇时偏好娱乐活动的互联网使用降低了个体对社会公平感的评价。第(4)列交互项的回归系数则表明,闲暇时利用互联网从事学习活动可以显著提升个体的社会公平感。结

合现有文献和前文分析,造成这种截然不同结果的原因在于:个体在闲暇时利用互联网从事学习活动时更具有主动性和导向性,有助于强化个体人力资本的积累和提升,进一步带来更高的收入和向上的阶层流动[7,23]。而对于更偏好娱乐活动的个体,有研究指出,其本身就更有可能处于较低的社会阶层[10],在互联网的冲击下,获得更高收入和实现阶层流动的机会被挤压,从而产生更强的不公平感[29]。

七、结论与建议

本文基于2010、2012、2013、2015和2017年5期的CGSS的微观调查数据,采用OLogit模型,检验互联网使用对社会公平感的影响。实证结果显示:(1)互联网使用显著降低了个体对社会公平感的评价,这一结果在克服内生性偏误后仍然稳健。(2)互联网使用对社会公平感的影响在不同群体之间存在显著差异。具体来说,相较于女性,互联网使用会使男性对社会公平感的评价更低;互联网使用会显著降低没有大学学历群体的社会公平感,而对拥有大学学历的群体而言,这一效果并不显著;互联网使用在是否从事非农工作的群体之间不存在显著差异。(3)机制检验的结果表明,互联网使用通过提升相对收入不公平感进而降低社会公平感,同时互联网使用通过抑制阶层流动感进而降低社会公平感。(4)闲暇时偏好娱乐活动,互联网使用会降低社会公平感;闲暇时偏好学习活动,互联网使用会促进社会公平感;闲暇时倾向于从事社交活动,则互联网使用没有对社会公平感产生显著影响。

本文的政策建议如下:第一,提高低收入、低技能、低学历个体的数字素养,包括互联网技能培训、职业再教育等,使其成为与数字时代职业需求相匹配的新型劳动者,以减缓数字技术发展对这部分人群就业机会的挤占而导致收入下降;同时,利用互联网打破时间和地域限制的特征多渠道促进灵活就业,用新职业和新机会拓宽增收渠道。第二,探索更合理的资源再分配举措的落实,消除一些具有社会群体划分功能的社会政策,如户籍制度、行业分割等制度性歧视,弱化由于出身(如家庭环境)与运气等因素导致的资源分配不均衡;在制度层面保障如教育机会、就业机会及社会流动机会等的平等;继续加大反垄断政策力度,打破流动壁垒,让不同群体能够有机会通过自身努力迈进中等收入行列,并不断提高财富水平与幸福程度。第三,引导个体树立终身学习理念,借助互联网学习平台提升自身人力资本水平,为个体通过职业选择和职业发展实现阶层攀升提供根基和保障。第四,利用互联网引导并传达理性、正确的公平观。一方面,要认识到取决于个人努力和能力等因素带来的结果不平等是不可避免且合理的;另一方面,加强对网络媒介的监管和治理,抑制失真的炫富行为或对立言论等在网络上大肆营销和炒作。

参考文献:

[1]胡怀国.经济转轨中的公平与效率:读《包容性发展与社会公平政策的选择》[J].经济研究,2013(6):155160.

[2]王丰. 分割与分层:改革时期中国城市的不平等[M]. 马磊,译. 杭州:浙江人民出版社,2013:3.

[3]李路路,王鹏.转型中国的社会态度变迁(2005—2015)[J].中国社会科学,2018(3):83101.

[4]韩雨晴,谢强.新媒体是否传播了较多的负能量:基于社会公平感知视角[J].当代财经,2019(10):1524.

[5]戚聿东,丁述磊,刘翠花.数字经济时代互联网使用对灵活就业者工资收入的影响研究[J].社会科学辑刊,2022(1):125138.

[6]毛宇飞,曾湘泉.互联网使用是否促进了女性就业:基于CGSS数据的经验分析[J].经济学动态,2017(6):2131.

[7]张国胜,吴晶.数字赋能下高学历为什么带来了更高的工资溢价:基于CFPS数据的实证研究[J].劳动经济研究,2021(3):2746.

[8]马述忠,吴鹏,潘钢健. 互联网使用、生活性服务业扩张与劳动收入分化[J].经济学动态,2022(2):6884.

[9]褚宏启.教育公平的原则重构与制度重组:兼论什么样的教育不平等是公平的[J].教育学报,2020(5):1927.

[10]张济洲,黄书光.隐蔽的再生产:教育公平的影响机制:基于城乡不同阶层学生互联网使用偏好的实证研究[J].中国电化教育,2018(11):1823.

[11]KATZ V.Regulating the sharing economy[J].Berkeley Technology Law Journal,2015,30(6):10671118.

[12]陈云松.互联网使用是否扩大非制度化政治参与:基于CGSS 2006的工具变量分析[J].社会,2013(5):118143.

[13]邓念国,李颖.迈向精准化:传统公共服务供給双重困境之新解[J].天津行政学院学报,2019(6):5059.

[14]陈思宇,胡志安,陈斌开.技术与文化:互联网如何改变个人价值观?[J].经济学动态,2016(4):3747.

[15]FORMAN C, GOLDFARB A, GREENSTEIN S. The Internet and local wages: a puzzle[J].American Economic Review,2012(1):556575.

[16]张慧芳,徐子媖,朱雅玲. 劳动者技能溢价对居民消费的影响研究[J]. 当代经济科学,2020(6):120134.

[17]冯霞,苏振华.经济发展对社会公平感的影响:基于社会流动预期的分析[J].社会科学家,2021(5):8693.

[18]万广华,张彤进.机会不平等与中国居民主观幸福感[J].世界经济,2021(5):203228.

[19]EATERLIN R A.Does economic growth improve the human lot?Some empirical evidence[M].New York:Academic Press,1974:94+99100.

[20]WEGENER B.Relative deprivation and social mobility:structural constraints on distributive justice judgments[J].European Sociological Review,1991,7(1):318.

[21]李路路,石磊,朱斌.固化还是流动:当代中国阶层结构变迁四十年[J].社会学研究,2018(6):134.

[22]陈云松,范晓光.阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003—2013)[J].中国社会科学,2016(12):109126.

[23]龚锋,李博峰,雷欣.大学扩招提升了社会公平感吗:基于主观公平感的断点回归分析[J].财贸经济,2021(3):111127.

[24]吴忠民.形成社会阶层之间的良性互动:社会分层中的公正规则初探[J].东岳论丛,2005(1):2235.

[25]REBECCA E. et al.Moving on up in the information society?A longitudinal analysis of the relationship between Internet use and social class mobility in Britain[J].The Information Society,2018,34(5):316327.

[26]吕炜,郭曼曼,王伟同.教育机会公平与居民社会信任:城市教育代际流动的实证测度与微观证据[J].中国工业经济,2020(2):8099.

[27]田红宇,王嫒名,祝志勇.数字化赋能:互联网使用对农户信贷的影响及其异质性研究:基于选择实验方法的检验和分析[J].农业技术经济,2022(4):82102.

[28]连玉君,廖俊平.如何检验分组回归后的组间系数差异?[J].郑州航空工业管理学院学报,2017(6):97109.

[29]孔文豪,吴佳宜,黄思颖.数字鸿沟与相对剥夺感:微观证据与影响机制[J].电子政务,2021(1):110124.

[30]TROPE Y,LIBERMAN N.Temporal construal theory of timedependent preferences[J].Journal of Personality and Social Psychology,2000,79(6):876889.

编辑:郑雅妮,高原