水培对全株大麦和小麦苗氨基酸组成的影响及对比分析

2023-07-28杨金钰王西和孙九胜

杨金钰,王西和,孙九胜

(新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所,乌鲁木齐 830091)

0 引 言

【研究意义】水培谷物幼苗蛋白质高、氨基酸组成丰富,且富含矿物质、维生素和代谢活性酶,茎叶柔嫩多汁,适口性好,易消化,是优质青饲料[1]。目前大多采用大麦(HordeumvulgareL.)、小麦(Triticumaestivum)、玉米(ZeamaysL.)等禾谷科种子水培幼苗做饲草饲喂羊、牛、马、猪等。我国水培饲草技术在山东、河南、福建、安徽、江浙、甘肃、西藏等省(区)均有分布,新疆近几年在乌鲁木齐、喀什、和田等地区均有发展,一般用于饲喂羊、牛、骆驼等。研究水培对大麦、小麦苗氨基酸组成的影响,对解决集约化养殖中青绿饲料供应不足、冷季饲草短缺有实际意义。【前人研究进展】水培草的饲喂效果优于生长周期长、消化率低的干燥储存牧草。与仅饲喂传统谷物日粮的绵羊和山羊等小型反刍动物相比,补充水培大麦芽后羊的饲料摄入量减少,总增重和最终体重增加[2-3];饲喂牛结果则显示体重或产奶量没有增加[4];饲喂赛马水培小麦草可以减少干物质的摄入量而保持体重不减[5]。不同动物间的饲喂效果差异由多种因素造成,饲料中的营养组分差异是需要考虑的重要因素。前期试验结果表明,水培5 d的大麦苗粗蛋白、粗脂肪、酸性洗涤纤维、微量元素锰、铁,以及总氨基酸、必需氨基酸含量显著高于水培2、3、4 d的,而且生物量达到最大,草种比为6∶ 1。继续水培到第6 d后,叶片开始黄化,饲用营养物质含量降低,种子中的能量物质逐渐耗竭,茎叶失绿,含水量减少,生物量增加缓慢或不增加。综合考虑饲养价值、水培能耗、生物量等因素,水培大麦苗第5 d是作为饲草的最佳收获期。收获时将大麦苗根系盘结在一起形成的草毯从水培盘取出,收获即刻完成。收完鲜草(全株大麦草,包含茎叶和根系)即可饲喂牛羊。氨基酸是构成机体蛋白质和与生命活动有关的重要成分,饲粮中氨基酸的含量及组成对动物生长有重要影响。谷氨酸、缬氨酸和异亮氨酸可缓解仔猪断奶应激,改善生产性能,改善妊娠环江香猪的氮代谢和脂肪代谢,提高哺乳幼崽的生长性能[6]。脯氨酸是哺乳动物的功能性氨基酸,可以促进胎儿与幼崽的生长发育[7]。甲硫氨酸是奶牛生长和泌乳过程中的重要营养物质,在饲料中加入可有效促进泌乳[8]。【本研究切入点】目前关于水培饲草的研究以大麦居多,主要分析了生物量,饲料常规营养成分、饲喂效果等。水培饲草应选择大麦还是小麦进行水培还存在争议,而不同禾谷类幼苗的饲用营养价值差异较大,现有关发芽大麦、小麦氨基酸成分的研究主要为食品工业制麦芽产品的结果,关于水培大麦、小麦不同部位功效氨基酸营养成分的对比尚少见,针对水培谷物物种间基础营养资源差异的分析还需要深入。需研究水培对全株大麦、小麦苗氨基酸组成的影响。【拟解决的关键问题】分析比较大麦、小麦茎叶、根部的氨基酸含量、以及其中的味觉氨基酸和药用氨基酸组分,为水培青饲料开发利用及作物筛选提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

选用新疆地区生产常用的大麦品种甘啤8号、小麦品种新冬18号。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

大麦、小麦种子的水培过程分两个阶段:萌发期(3 d)和水培期(5 d)。

萌发期为3 d,在试验室自然环境下进行。萌发期:每盘称取优质种子0.4 kg,用0.5%的次氯酸钠溶液清洗消毒后,用50℃温水浸种6 h,捞出种子盛入器皿静置。器皿表面覆盖干净湿毛巾,防止种子干燥。12 h后,将种子均匀铺设于长44 cm、宽34 cm的育芽苗盘中,覆盖湿润的发芽纸。该试验分别种植3个育苗盘作为重复。实验室温度为28 ℃,每6 h向种子表面喷少许水保持湿润,共计避光萌发时长3 d。

水培期在可控环境培养箱内培养5 d。培养箱内环境条件控制为光照期温度26℃,暗期22℃。光照周期为每16 h内光照10 h,光强为300 μmol/(m2·s)[9]。每4 h通过智能控制系统喷自来水60 s(折合8 L/m2),育苗盘一边设有排水孔,放置育苗盘的支撑架结构设 5°坡度,盘内饲草未吸收的多余水分通过重力经排水孔流入排水槽。在水培期的第5 d,分别在3个育苗盘的正中间采集20 cm×20 cm的样品。将样品从茎基部分剪为茎叶、根系(包含发芽籽实)两部分,分别测定氨基酸含量,以未进行萌发、水培的大麦、小麦籽实为对照,测定氨基酸含量,3次平行测定。

1.2.2 测定指标

采用GB/T18246-2019国标方法测定17种氨基酸。由于实验中采用酸水解,色氨酸在水解中被破坏,故未获得色氨酸含量数据。测定的7种必需氨基酸(essential amino acids, EAA),包括苏氨酸、缬氨酸、赖氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸。10种非必需氨基酸(non-essential amino acids, NEAA),包括天冬氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、胱氨酸、酪氨酸、组氨酸、精氨酸、脯氨酸。按功效氨基酸分类方法计算得出鲜味氨基酸、甜味氨基酸、芳香氨基酸、药效氨基酸含量[10]。其中鲜味氨基酸为谷氨酸、天冬氨酸、甘氨酸、精氨酸和丙氨酸含量之和;甜味氨基酸为苏氨酸、丝氨酸、甘氨酸、丙氨酸、组氨酸、脯氨酸含量之和;芳香氨基酸为酪氨酸、苯丙氨酸含量之和;药效氨基酸指胱氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸和精氨酸含量之和。

1.3 数据处理

数据采用Excel软件进行处理和绘图,运用SPSS统计分析软件进行相关统计分析。

2 结果与分析

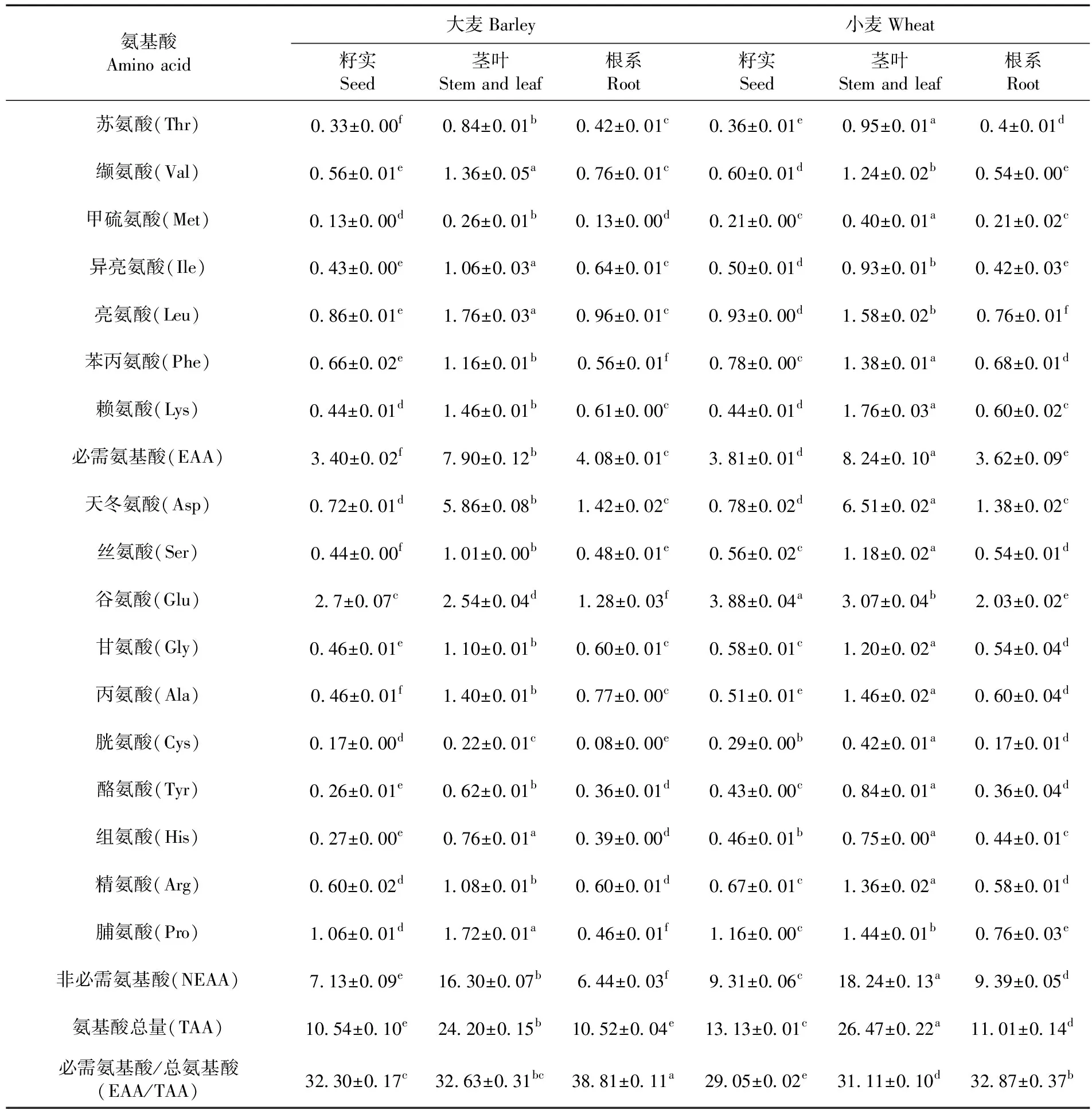

2.1 水培对大麦、小麦氨基酸含量组成的影响(表1)

表1 水培前后大麦与小麦的氨基酸含量及对比

2.1.1 水培前后大麦氨基酸含量组成的变化

研究表明,水培前,大麦籽实的必需氨基酸含量为3.4%,亮氨酸、苯丙氨酸和缬氨酸的含量较高。非必需氨基酸中,含量最高的是谷氨酸、脯氨酸和天冬氨酸。氨基酸总量为10.54%,必需氨基酸占比为32.3%。

水培生长5 d后,茎叶部分的必需氨基酸大幅增加,相比籽实增加了132%,其中赖氨酸含量增加较多,相比籽实增加了232%,缬氨酸增加了142%。茎叶中的非必需氨基酸含量相比大麦籽实增加了129%,其中天冬氨酸变化最大,相比籽实增加了713%,其次为丙氨酸,相比籽实增加204%,谷氨酸含量相比籽实减少6%。茎叶中的氨基酸总量相比籽实增加了129%,必需氨基酸在总氨基酸中的含量占比基本无变化,为32.63%。

根系部分的必需氨基酸含量为4.08%,相比籽实也有增加,为20%。增加的必需氨基酸与茎叶部分的含量变化趋势一致,其中含量最高的是亮氨酸、缬氨酸和异亮氨酸。根系中的甲硫氨酸含量无变化,苯丙氨酸含量减少了15%。非必需氨基酸含量相比籽实减少了9.7%,其中谷氨酸减少53%,胱氨酸含量减少53%,脯氨酸含量减少57%。精氨酸含量无变化,其他成分均有增加。

2.1.2 水培前后小麦氨基酸含量组成的变化

研究表明,水培前,小麦籽实必需氨基酸含量为3.81%,含量最高的是亮氨酸、苯丙氨酸和缬氨酸,非必需氨基酸含量为9.31%,氨基酸总含量为13.13,其中必需氨基酸的占比为29.05%。

水培生长后,与小麦籽实相比,茎叶部分的必需氨基酸含量增加116%,其中增加最多的是赖氨酸,相比籽实增加300%,其次为苏氨酸,相比籽实含量增加了163%。茎叶的非必需氨基酸相比籽实增加了96%,其中天冬氨酸增加735%,丙氨酸增加186%,丝氨酸和甘氨酸均增加110%左右。谷氨酸含量减少21%,脯氨酸变化相对小,相比籽实增加24%。其余非必需氨基酸成分均有增加。茎叶的氨基酸总含量比小麦籽实增加了102%,必需氨基酸在总氨基酸中的占比增加了7%。

根系部分的必需氨基酸含量为3.62%,相比小麦籽实减少了5%。其中缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸含量均减少,甲硫氨酸含量无变化,赖氨酸含量增加。根系的非必需氨基酸总含量与籽实含量相当,变化不大。其中天冬氨酸、丙氨酸含量分别增加77%、18%,其余非必需氨基酸成分含量均比籽实减少。大麦根系的氨基酸总量相比籽实减少了16%,必需氨基酸在总氨基酸中的占比提高了13%。

2.1.3 水培前后大麦和小麦的氨基酸组成差异比较

研究表明,2种作物的籽实必需氨基酸组成中均是亮氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸含量较高,甲硫氨酸和苏氨酸较低,赖氨酸含量相同。非必需氨基酸中均是谷氨酸、脯氨酸、天冬氨酸含量最高,胱氨酸含量最低。小麦籽实的必需、非必需氨基酸含量、氨基酸总和分别为3.81%、9.31%、13.13%,比大麦分别高12%、31%、25%。小麦籽实的必需氨基酸含量占比低于大麦籽实。小麦籽实的氨基酸含量高于大麦。

经水培生长后,两者的氨基酸含量在茎叶和根系的分配发生变化。在茎叶必需氨基酸中,大麦的亮氨酸含量最高,小麦的赖氨酸含量较高。非必需氨基酸中,两者均是天冬氨酸、谷氨酸含量较高,胱氨酸含量最低,小麦茎叶的必需、非必需氨基酸含量、氨基酸总量分别比大麦高4%、12%、9%。小麦茎叶的必需氨基酸含量占比低于大麦籽实。小麦茎叶的氨基酸含量高于大麦。

根系部分大麦的必需氨基酸含量比小麦高13%,亮氨酸、缬氨酸,以及天冬氨酸含量较高,必需氨基酸占比高于小麦。小麦的非必需氨基酸、氨基酸总含量分别比大麦高46%、5%,亮氨酸、苯丙氨酸以及谷氨酸含量较高。

小麦茎叶的必需氨基酸、非必需氨基酸及氨基酸总量显著高于其他部分(P<0.05),其次为大麦茎叶,大麦籽实和根系的氨基酸总量最低(P<0.05)。

必需氨基酸中,小麦茎叶中的苏氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸含量较高,分别为0.95%、0.4%、1.38%、1.76%,显著高于大麦籽实、大麦苗各部分以及小麦籽实等其它部分含量(P<0.05)。大麦茎叶的缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸含量显著高于小麦茎叶等各部分、大麦籽实和根系的含量(P<0.05)。大麦茎叶的苏氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸含量水平仅次于小麦茎叶,显著高于大麦、小麦的籽实和根系部分含量(P<0.05)。

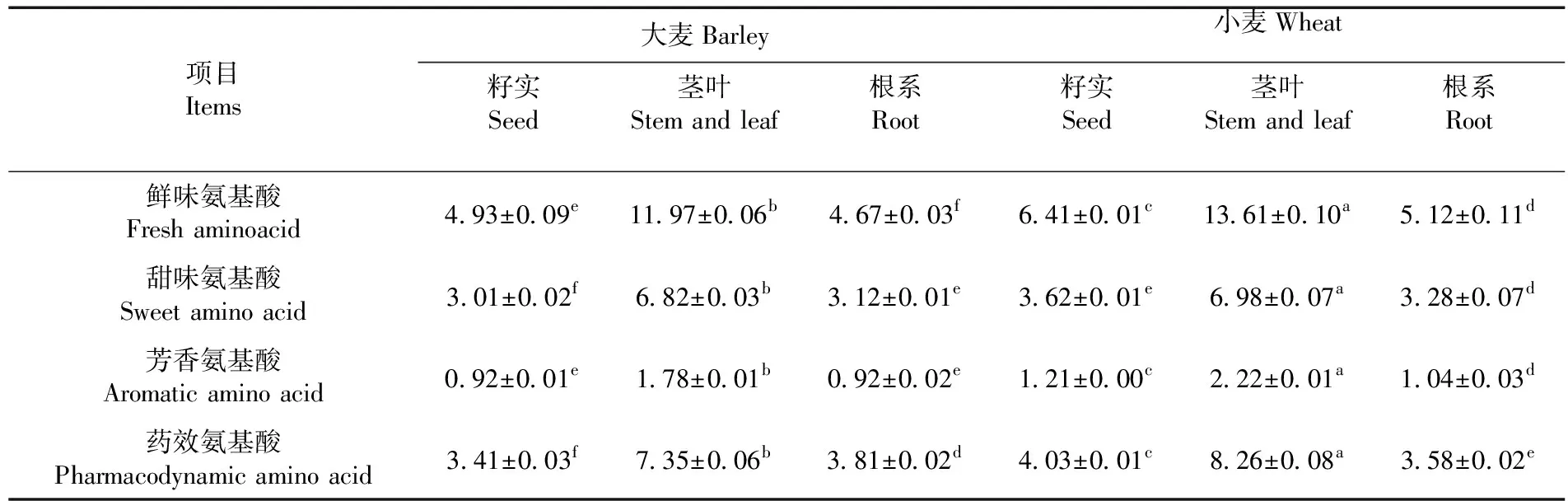

2.2 水培对大麦、小麦特殊功效氨基酸含量的影响(表2)

表2 特殊功效氨基酸含量比较

2.2.1 水培前后大麦、小麦特殊功效氨基酸变化

研究表明,与籽实相比,水培生长后,大麦茎叶的鲜味、甜味、芳香、药效氨基酸分别增加了142%、126%、93%、115%,根系部分的药效氨基酸略有增加(11%),甜味、芳香氨基酸变化不大,鲜味氨基酸含量降低5.2%。小麦茎叶的鲜味、甜味、芳香、药效氨基酸分别增加了112%、93%、83%、105%,根系部分的功效氨基酸含量均降低,其中鲜味氨基酸含量降低20%。

2.2.2 水培前后大麦和小麦的特殊功效氨基酸差异比较

研究表明,小麦茎叶的鲜味、甜味、芳香及药效氨基酸含量最高,其次为大麦茎叶,二者的含量均显著高于籽实和根系部分的含量。小麦根系的鲜味、甜味、芳香氨基酸高于大麦根系,大麦根系的药效氨基酸含量高于小麦根系。大麦籽实的鲜味、甜味、药效氨基酸含量最低,分别为4.93%、3.01%、3.41%,显著低于根系、茎叶及小麦籽实部分的含量。小麦的风味及氨基酸功效优于大麦。

3 讨论

3.1 水培对大麦和小麦氨基酸组成的影响

酿酒等食品工业生产中,发芽72 h可使大麦、小麦的营养价值提高、氨基酸含量发生变化,如显著提高赖氨酸含量,形成独特风味和口感,实现药用价值和保健作用[11]。试验研究的作物生长期比酿酒工业制麦芽过程多了5 d,但是大麦和小麦的氨基酸含量变化趋势相似,即发芽生长增加了植株体中总氨基酸、赖氨酸、脯氨酸、精氨酸等含量。因为发芽生长初期,麦胚部吸水后诱导淀粉酶和蛋白酶的活性增加,使胚乳中的蛋白质和淀粉分解,蛋白质降解为小分子肽,进一步水解为多种丰富的游离态氨基酸物质等。

研究中,短期的水培生长使大麦、小麦的赖氨酸等特殊功效氨基酸含量提高,提高了必需氨基酸营养成分含量的占比。通过水培方式快速生产大麦、小麦幼苗做饲料,相比大麦、小麦籽实,提高了饲草的氨基酸营养价值。

3.2 水培大麦、小麦的氨基酸营养成分对比

大麦、小麦两种谷物籽实之间的氨基酸成分含量相比,均呈谷氨酸、脯氨酸、亮氨酸最多,酪氨酸、组氨酸、胱氨酸、甲硫氨酸最少的顺序,与以往的研究结果一致[12],所选大麦、小麦的氨基酸成分的占比与前人相似,可能与物种的遗传基因有关。但在氨基酸含量上有差异,小麦籽实的必需、非必需及总氨基酸含量显著高于大麦。可能与品种资源本身的特性、生长环境条件有关。

研究表明,小麦茎叶和大麦茎叶的鲜味、甜味氨基酸含量较高,大麦、小麦的茎叶风味优于籽实和根系,且以小麦茎叶的适口性更佳。甘氨酸等含量与发芽时间、生长环境中的水分条件等有关[13],研究虽然采用相同的环境控制条件,而大麦和小麦茎叶呈味氨基酸产生了差异,可能与籽实种质本身的蛋白质组成、氨基酸成分含量有关。酪氨酸、苯丙氨酸是具有特殊芳香气味的氨基酸;按是否有药用价值,将甘氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、天冬氨酸、谷氨酸归为药用氨基酸,可调节蛋白质和氨基酸代谢,促进胰岛素和生长激素释放,具有一定的抗疲劳作用,对减少运动引起的肌肉损伤和促进肌肉蛋白质合成十分有益。研究中,小麦茎叶的芳香及药效氨基酸含量较高,大麦茎叶含量次之,显著高于籽实的含量。大麦、小麦之间的差异可能是种质间遗传基因物质不同所致,还可能与水培过程中环境综合因素有关,小麦和大麦虽然同属麦类作物,但对光温水热等环境的响应机制也存在差异,籽实中初始蛋白质、矿质营养元素含量均对酶活性、氨基酸合成与转运过程产生深远影响。短期水培生长后的大麦和小麦,适口性和风味得到改善,并提高了保健营养物质含量,具体还需结合饲喂试验来证实。

4 结 论

4.1水培5 d籽实成苗后,显著增加了大麦和小麦茎叶部分的16种氨基酸含量,相比籽实,茎叶的必需氨基酸、总氨基酸、味觉氨基酸及药效氨基酸含量增加了2~3倍,改善了适口性和风味。大麦和小麦根系部分营养物质变化弱于茎叶,其中大部分氨基酸含量减少,只有大麦根系的甜味和药效氨基酸含量略有增加。

4.22种作物相比,小麦茎叶的氨基酸营养成分比大麦茎叶丰富,赖氨酸、天冬氨酸等12种氨基酸含量较高,呈味氨基酸和药效氨基酸明显高于大麦。作为新型饲草在生产应用,基于营养价值首选小麦。