多读文本,将文本读通、读懂、读透

2023-07-25周玲

周玲

所谓“读万卷书,行万里路”“读书破万卷,下笔如有神”,都说明了阅读对于同学们视野的拓宽和写作思维的提升有极大的帮助,更为重要的是阅读让我们从浩如烟海的经典名著中汲取营养,让自身的素养在无形中得到提升。但是,在实际阅读中,很多同学鲜有适合自己的阅读方法,总是“为阅读而阅读”,导致自己的阅读水平始终得不到质的飞跃。之所以出现这样的情况,无非有以下几个方面的原因:其一,阅读的目标不明确。很多同学在阅读时,抓不住重点,不知道自己要从这篇文章中学习什么知识。其二,阅读的方法不正确。很多同学在阅读时,没有正确的方法,花费了很多时间,效果甚微。其三,阅读带有功利性。很多同学在阅读时纯粹为了将这本书读完,以“完成任务”的姿态去阅读,这样的阅读肯定是无效的。

千年以前的陶渊明,就已经提出了“不求甚解”的含義,该词出自他的《五柳先生传》,文中谈及“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”。后人据此提炼为我们今天常用的成语——不求甚解。毕竟现代社会知识爆炸式增长,传统的图书以“汗牛充栋”来形容一点也不为过。而人的精力有限,要谋划的事情很多,时间就显得尤为宝贵,如果对图书一本本地“求甚解”,着实有点困难。当然,读书不是为了做样子、装门面,而是为了增长才干,提升自我。因此,读书贵在整体感知,贵在得其“神”,贵在活学活用,而“不求甚解”,着眼于文本的思想,强调没有深入理解的愿望,在最短的时间内获得对文本的初步理解。本文试图延伸“不求甚解”的含义,从注重文本的会通其意,到思想的解读,再到文本的艺术,让各位同学从繁重的图书阅读中脱离出来,进一步感受读书的乐趣。

在我们的小学阶段,现代文阅读无非是记叙文和说明文两种文体。

一、记叙文——把握几个关键要素

第一,不纠缠细节,整体把握故事情节。故事情节是记叙文中的重要组成部分,它能够深度还原文本故事的来龙去脉,让我们在初读文本时读懂故事的内核。一般而言,我们在概括故事情节时从开端、发展、高潮、结局这四个部分来准确把握。比如在《景阳冈》这篇文章中,不妨列表如下:

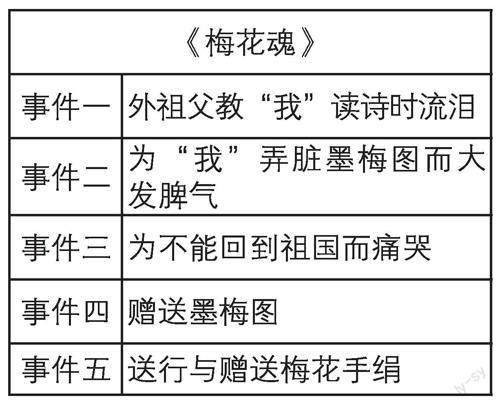

列出这样的结构,我们对故事的内核已经十分明了。当然,《景阳冈》这样一篇记叙完整故事发展的文章,可以这样概括思路。但是有的文章为了表现人物的性格和品质,会叙述几件事,那么就要换个方式,可以分为事件一、事件二、事件三……这样就会获得对某个人物的整体认识,像《梅花魂》《我的伯父鲁迅先生》《我们家的男子汉》等,可以这样列表概括:

通过这样的列表分析,我们就了解了文本中人物所经历的事情,感他们之所感。

第二,不全面铺开,初步把握人物形象。通过对作品的分析,围绕故事情节我们能够获得对人物身份、职业、性格及品质的认识。但是,如果按照人物描写(外貌描写、神态描写、动作描写、语言描写、心理描写)的方式来深入分析的话,无疑会浪费大量时间,所谓“弱水三千,只取一瓢”,我们不妨从“这是谁?他做了什么事情?他具有什么样的品质”这个自问模式来初步把握人物形象。比如冯骥才的《挑山工》,写了一个身材健硕的挑山工十年如一日地坚守在自己的岗位,不因喧嚣的环境、崎岖的山路而有所变动,于是,一个勤勤恳恳、兢兢业业的挑山工形象就浮现在我们面前。又比如通讯稿《黄继光》,写了普通战士黄继光用自己的胸膛堵住敌人的枪口,用自己宝贵的生命为全体战士争取了进攻的有利空间和时间,表现了黄继光视死如归的崇高革命意志。读这样一篇写人为主的文章,我们要在文本阅读的第一时间了解文本中人物的品质,这并不难,还能节省很多的阅读时间。

第三,不深究挖掘,初读感悟文本主题。故事情节有了,人物形象有了,这样我们就能很自然地过渡到文本主题思想的理解。但很多时候,很多同学会对主题进行深究和挖掘,比如从某个人物身上学到了什么崇高的品质,如在《草船借箭》中学会了诸葛亮的大智大勇;或者从某件事中汲取到什么样的生活道理,如在方志敏的《清贫》中学到了在生活当中保持一份清贫,增强战胜困难的勇气。这样的感悟不是不行,只是太过千篇一律,失去创新的“味道”。笔者认为,看完某篇文本之后,我们可以结合自身的生活经历去感悟主题,比如在《我的战友邱少云》这篇文章当中,可以以“假如‘我是邱少云我会怎么做”这样的设问手法来加深自己对文本的感悟,这样就能将这篇文章的理解上升到更加感性的层面,从而增强自己的内心感受。

第四,不多重分析,重在分析人物。很多同学容易陷入一个“多重艺术”的分析中去,从不同的角度、不同的手法去分析文本的写作手法或者说写作特色,要么是修辞手法,要么是描写手法,要么是语言特色,要么是表现手法,要么是文本结构,这样我们分析文本的角度就会增加,由一个概念跳到另一个概念,况且很多时候,对一些概念不是很熟悉的话,就会在潜意识当中放弃分析,进而放弃鉴赏,这是得不偿失的。笔者认为,在阅读完一篇文章后,如重在刻画人物,就抓住人物形象来简要分析,如《我们家的男子汉》,就要重点抓住人物描写这个角度,刻画他的独立自主的品性;如重在抒发情感,就要抓住表现手法来简要分析,如《乡下人家》,我们就要抓住作者笔下的瓜架、花儿、家禽等一些农村常见的事物来衬托乡村生活的自由自在。换句话来讲,我们要依据不同的文本特点,寻找合适的切入口进行简要分析,才能寻觅到文章的美处。

二、说明文——紧紧抓住事物特征

小学阶段学习的说明文基本上都是事物说明文。说明文这种体裁在这时较为常见,它是以说明为主要表达方式,介绍事物形态、构造、性质、种类、功能等。说明文重在“以知晓人”,与记叙文的“以事感人”有一定的区别,同学们在阅读这一类文本时要做到两个明确:第一,明确说明对象。所谓“说明对象”就是文本要说明的事物本身,这一点很重要。比如《夜间飞行的秘密》,说明的对象就是“雷达的工作原理”,而非“蝙蝠”。第二,明确说明对象的特征。说明文本身是为说明事物(事理)服务的,那么其特征就成为这种文体的重点内容。比如《牧场之国》,文中的说明对象就是“荷兰”这个国家,作者特意称呼其为“牧场之国”,那么问题来了:为什么荷兰能够成为“牧场之国”?它具有怎样的典型或者显著特征呢?原来这里有绿色的低地,牛群在这里吃草;这里有绿色的草原,骏马在这里驰骋,牲畜种类繁多,各种牲畜和谐共处。于是,我们很自然地得出了荷兰作为“牧场之国”的原因及其表现。这样,就能较为全面地获得对这篇文本的全面认识。

当今,报刊、书籍可谓浩如烟海,一个人绝不可能在短时间内阅读太多的图书。加之,在以“快餐文化”为主流的世界里,能够超然于物外,保持一份阅读的意识本身就是幸福。换言之,阅读是不能缺少的,而“不求甚解”也算是一种贴合时代的阅读方式。宋代理学家陆象山的语录中说:“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”这与本文提及的阅读“不求甚解”可谓异曲同工。本文谈及的“不求甚解”主要针对一次阅读或者说初读文本而言,寻求在最短的时间内获得对文本内容、主题思想的最快认识,从而节省更多的阅读时间,但这并不意味着我们将要浅读文本,相反,还是建议大家要多读文本,将文本读通、读懂、读透,这样才能对其有全面的认识,我们也才能获得更透彻的理解。