莎车如美人请留意她眼神

2023-07-25王煜

莎车,古为叶尔羌汗国。当时的一位统治者拉失德汗曾有诗作:

“我的骑手驰进赛场,请看,立即显出矫健动人的身姿。他的头盔就像彩球,一绺卷发恰似飘带迎风飞舞。当您看到那大胆美人受到冷遇,该是多么惊诧惋惜!最好还是留意她的眼神,您将发现她那好客的目光在招你。”

这里的风土民俗,正如诗中美人的眼神。能不留意?

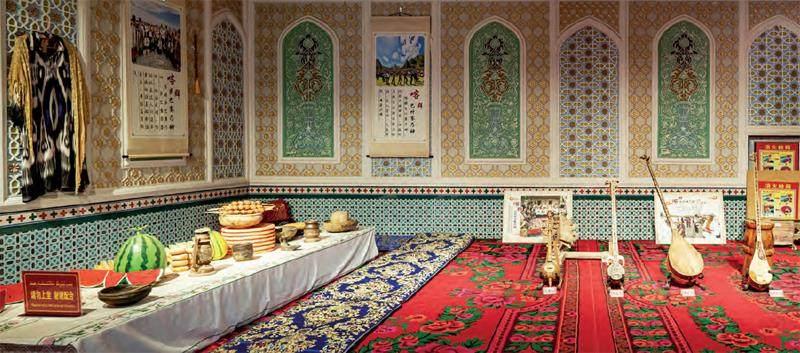

连接古今的艾德莱斯绸

红、黄、蓝、绿,如打翻了调色盘;菱形、箭头形、孔雀尾形,令人印象深刻——鲜艳夺目的色彩、富有辨识度的条纹图案,女士身上的丝绸服饰是在莎车大街小巷随处可见的一道靓丽风景。这种极具维吾尔民族特色的丝绸名为“艾德莱斯绸”,意思是“扎染的丝绸”。当地人给了它一个雅称“布谷鸟翅膀的花”,赞美它给人们带来春天般多彩的感受。

如此美丽的丝绸,是如何生产出来的?

2023年6月的一天,《新民周刊》记者在莎车县老城景区的非遗博览园,见到了63岁的努尔麦麦提·托合提,他正为人们现场展示艾德莱斯绸的纺织过程。纺织机上挂着的丝线足有5米长,努尔麦麦提坐在纺织机的一端,一手拉着横梁,一手操作梭子,双脚不停地踩着几个踏板。

每踩一次踏板,就完成了一次纺织。在哐当哐当的声响中,4000根丝线最终将组成一匹完整的丝绸,每匹丝绸的手工纺织过程需要耗时三天三夜。

“我纺织的是‘汗艾德莱斯绸。”他一边在纺织机上操作一边说。不同地区的艾德莱斯绸各有特色,和田、洛浦的艾德莱斯绸讲究的是黑、白效果,空间虚实布局得体,图案形象粗犷奔放,简洁而不单调;喀什、莎车的艾德莱斯绸以色彩鲜艳著称,绸面上平行排列着几条宽窄不等的条花图案,纹样结构细密严谨,常用翠绿、宝蓝、桃红等颜色。

努尔麦麦提说的“汗艾德莱斯绸”是莎车的特产,最明显的特征是有金色的丝线,可见品质之高。

对许多人来说,提到丝绸总会第一时间想到江南。艾德莱斯绸与江南丝绸相比,有其独特魅力。例如上色工艺方面,江南的扎染是在织好布之后染色,而艾德莱斯綢是直接对线扎染,因此在纺织的过程中可以更灵活地配色,图案的形成,全都依靠织布师的“心手合一”。

艾德莱斯绸的织染技艺是国家级非物质文化遗产。努尔麦麦提10岁起就向家人学习艾德莱斯绸纺织技艺,如今是第六代传承人,这一技艺已在他的家族传承百年。2016年1月,莎车县文广局为他提供了一间600平方米的工作室,可以安置四台纺织器具。

现在,艾德莱斯绸已经可以用机器生产。“虽然手工纺织很繁琐很辛苦,但我还是很乐意亲手操作,希望有更多的人知道它。”他说。他的女儿已经从他身上学到了这门技艺。

努尔麦麦提的纺织机旁,展示着蚕茧和用之制造的真丝。提到蚕,就想到桑。没来过莎车的江南人可能难以想象,自己司空见惯的桑树如今在这里也根植在家家户户的房前屋后。

艾德莱斯绸。摄影/王哲

没错,莎车是古代丝绸之路上的重镇,据史书记载,这里的蚕桑确实是中原传入的。但究竟是如何来的,许多文献中并没有确切的描述。好在,跋涉往返天竺的玄奘不仅在莎车讲经,还在他的《大唐西域记》中提到了这段传说。

据玄奘记录,当时的于阗也就是今天与喀什地区相邻的和田地区,“瞿萨旦那”都城里有一位王。他非常喜爱中原的丝绸,想向东方求取,但种桑养蚕技术在当时被视为最高机密。这位王便想了一个办法,他以谦卑的语言和礼仪,向东方的君王称臣并向一位公主求婚。

瞿萨旦那王的求婚成功了。这位“东方公主”在嫁来西域时,把蚕茧和桑树的种子藏在自己帽子的棉絮里,躲过了边境上本国官员的检查。公主成了瞿萨旦那王妃后,在当地种桑养蚕,又教会了人们如何缫丝和织绸。于是,丝绸的制作从中原传到了西域。

虽然这个传说的真实性无法考证,但有一点是确认的:当年丝绸织造技艺的传入,历经了许多坎坷。如今,当人们在莎车抚摸着绚丽的艾德莱斯绸时,回味这个连接古今的美丽故事,几分浪漫从指尖涌向心间。

身边的喀群赛乃姆

鼓点激昂、琴声响亮、歌曲豪迈、舞步优雅,村子里的小溪边、广场中,任何一户人家的小院里、葡萄藤下,你都可以感受到这种独特的艺术形式。这里是莎车县城西南约60公里,叶尔羌河左岸的喀群乡,这种艺术形式因而得名“喀群赛乃姆”。

强劲的鼓点为每一场喀群赛乃姆开场,随着弹唱声渐起,舞者一个接一个地踏着节奏入场,绕着场地慢慢地转圈。愿意一起舞蹈的人们此时可以随时加入这个圆圈,持续重复着手部的动作和脚下的舞步。忽然间,鼓点加快,舞蹈变为每两人一组的对舞,场面更加欢腾。最后,随着演唱者的齐声一喊,人们纷纷鼓掌叫好,一曲终了。

喀群朱拉赛乃姆艺术展示。摄影/王哲

观众即使听不懂维吾尔语歌词的内容,也能最直接地感受到演出的粗犷豪放,这是喀群赛乃姆区别于新疆其他地区赛乃姆的显著特色。

喀群乡人民热情演绎赛乃姆。摄影/米吉提

喀群乡人民热情演绎赛乃姆。摄影/米吉提

观众即使听不懂维吾尔语歌词的内容,也能最直接地感受到演出的粗犷豪放,这是喀群赛乃姆区别于新疆其他地区赛乃姆的显著特色,是独一无二的以表现山地维吾尔族文化为主的歌舞形式。2008年,喀群赛乃姆入选国家非物质文化遗产代表性项目名录。

喀群赛乃姆发源于喀群乡,如今依然在这里保持着它的生机活力。

现在,喀群乡的14个行政村中,每个村都有一两名村民参加了乡里的喀群赛乃姆演出团;而要是说能跳上几步、唱上几句的人群,用“上到九十九,下到刚会走”来描述也并不夸张。

鼓手是喀群赛乃姆中的灵魂人物,引领着整个团队的节奏,如同交响乐中的指挥。《新民周刊》记者注意到,目前的鼓手由表演队中一名年纪最大的老人担当,他的每一次击鼓干脆利落,节奏没有丝毫误差;手里的一对金属鼓槌,接触鼓面的位置已经有明显的弯折,可见敲击之有力。

这位老人名叫木沙·艾沙,今年81岁。年少时他就开始参加喀群赛乃姆的演出,多年来已掌握了全部岗位的技能。“每次有演出我都会来,和大家一起歌舞我非常开心。”他说,除了精神的愉悦,喀群赛乃姆也让他身体硬朗。“我现在这个年纪,走路轻松,完全不用拄拐杖,就是因为敲鼓的锻炼。我会一直演下去。”

29岁的再努尔·艾合麦提经营一家服装店,她入团已经7年,目前担任舞者。“从小我就喜欢跳各种舞,喀群赛乃姆是一直能听到看到的,我跟着大人,慢慢地就学会唱和跳了。”

她说,现在乡里谁家有婚庆喜事或者朋友聚会,经常会叫他们去演出。这样的演出都是不收费的,就是为了让大家高兴。有的团员住在离得比较远的村子,还要自己掏车费。

在乡文化站或者每周末的巴扎上,他们也能演出喀群赛乃姆。她觉得这种“以演代练”的机会很好。“我们都是发自内心地热爱这项艺术,觉得自豪、高兴。”

现存的喀群赛乃姆共有9种套曲,能完整演绎它们的人并不多,56岁的国家级非遗传承人伊敏·伊比拉是其中一位。他说,最近每年他都会举办一到两次培训,希望让更多人能掌握完整的喀群赛乃姆要领。

从传承的角度而言,每一部分都要精准到位;而对于普及,伊敏赞成“化整为零”。“一开始只学跳舞、只学唱歌或者只懂一样乐器都可以,这样你会发现,喀群赛乃姆离你并不远。”

捡玉石,靠天也靠技术

赛乃姆声飘两岸,叶河宝藏待人看。

“喀群”在维吾尔语里是“大矿”的意思,因山区有宝贵的矿藏而得名。不管这个“大矿”本来具体指的是什么,喀群乡受益于叶尔羌河上游的密尔岱山玉矿而成为“玉石之乡”,是人所共知的事实。

汉代《西域图考》称:“莎车国今之叶尔羌,有铁山出青玉。”清代魏源《圣武记》记载:“叶尔羌玉山,曰密尔岱山,距城四百余里,崇削万仞。山三成,上下皆石,惟中成玉,极望莹然,人迹所不至。”

从现有资料来看,密尔岱山可能是中国古代开采历史最悠久、开采规模最大的和田玉矿山,以多次产出数千斤、上万斤重的巨型玉石而闻名于世。清代乾隆年间,这里的玉石开采曾经十分兴盛。

海拔在4000米左右,道路崎岖,进入密尔岱山采玉是一件非常困难的事,即使在今天依然如此。不过,如果等那里的玉石被水流冲刷而下,沉积在河道里,获取它们的难度就相应减小。

莎车的喀群乡正是这样一个天赐的捡玉宝地。叶尔羌河在这一带冲出山谷,河面开阔,玉石容易在此沉积;另外,源自密尔岱山玉矿区的棋盘河在喀群乡汇入叶尔羌河,带来了优质的籽玉。“籽玉”是从山上风化脱落的玉料,经河水常年冲刷磨蚀形成的一种鹅卵石状的玉种。

因此,曾经在数十年的时间范围内,每年夏天河水暴涨过后,喀群乡的叶尔羌河边都聚满了捡玉石的村民。若捡到质量好的玉石,便可立马收入数万元甚至十几万元,是一笔非常可观的“外快”。

“以前真的是家家户户都来捡玉石。”21岁的喀群乡村民艾合买提·麦合木提告诉《新民周刊》记者,他的爸爸和几个叔叔都曾来捡玉石,他小时就跟在他们后面一起来。近年来,由于上游阿尔塔什水利枢纽的建成,叶尔羌河洪水得到控制,冲积下来玉石随之减少。另外,出于保障人员安全的考虑,当地政府从两年之前叫停了到河滩边捡玉石的行为。

2023年6月的一天,为了给记者现场介绍情况,艾合买提与他的父亲以及曾经一起捡玉石的几位朋友在许可之下来到了叶尔羌河边。一到那里,他们又习惯性地在河边的浅滩里寻觅起来。

“找到了!找到了!”忽然间,村民阿不都热合曼·努尔连连欢呼。周围的人们马上冲了过去,盯着他刚从河里捡到的一块玉石。这块玉石大约有成人的拳头大小,带着红色的外皮。

“啪!啪!”记者还在惊讶于目击捡到玉石时,“收获者”已经开始用当地特有的方式和同来的朋友对这块玉石讨价还价:他们轮流以握手的姿势用力与对方击掌,每击掌一次就喊一次价。没多久,玉石以2.8万元成交!

2003年,一块举世罕见的青玉在距喀群乡五六百公里之外的叶尔羌河源头被发现,它重达3.7吨,被判断为“近年来中国发现的最大的玉石”。

莎车县喀群乡村民阿不都热合曼·努尔展示他在叶尔羌河里捡到的玉石。摄影/王煜

阿不都热合曼举着自己捡到的玉石,笑得合不拢嘴。艾合买提说,他可绝对不只是幸运,而是已有二十多年的捡玉石经验。想要更高几率地发现玉石,还要在人多的时候抢在前面,绝对是技术活儿。“熟练的人,用脚在河滩里蹚一蹚都能感觉出哪块是玉石。”

当阿不都热合曼转身走向另一处河滩想再试试身手时,他身后的其他朋友对刚刚出水的玉石开始了二次交易的谈判。当地村民说,那块玉石经过几次转手进入商店时,价格可能会翻好几倍。

他说的商店,有不少就在莎车县城旺角的玉石一条街。在那里,每家店门口的角落都摆着几块玉石原石,玉石商品有的摆在摊子上,有的陈列在柜子里。有几百元的小物件,也有重几十公斤喊价数十万元的“镇店之宝”。青玉、白玉、青白玉、墨玉、玛瑙等各种玉石等待着顾客来鉴别和购买。

待到周末,店门口的街道两旁将摆满临时摊位,热闹的玉石巴扎上,你能否挑中心仪的宝贝?

喀群乡虽然不是玉石的最初来源地,却无疑是发现玉石的能人的聚集之处。2003年,一块举世罕见的青玉在距喀群乡五六百公里之外的叶尔羌河源头被发现,它重达3.7吨,当时被新疆维吾尔自治区宝玉石质检站副站长判断为“近年来中国发现的最大的玉石”。

巨石怎么搬运?这难不倒喀群人。出身玉石世家的喀群乡村民雇了二十多个人,用木头和轮胎做成特殊的大筏子,把玉石用铁链捆绑在木筏上顺着叶尔羌河“漂流”而下,成功把玉石运到喀群乡。

将来,“玉石之乡”是否还能见證更多的“玉石奇迹”?