左靖:乡村工作实际上是一种“总体性的社会设计”

2023-07-22

左靖,策展人,《碧山》杂志书主编。安徽大学副教授,中国美术学院特聘硕士生导师。他曾在广东时代美术馆、南京博物院、深圳OCAT当代艺术中心、深圳华·美术馆、伊比利亚当代艺术中心、上海当代艺术博物馆、上海明珠美术馆、马德里Tomas y Valiente艺术中心、西班牙瓦伦西亚现代美术馆、智利当代美术馆和圣保罗当代美术馆等国内外重要艺术机构策划过展览。2011年后,左靖以安徽、贵州、云南、浙江和河南农村为基地,工作重点转向在地的乡村(镇)建设。他主持的乡建项目曾参加成都双年展、深圳/香港城市双城双年展、上海城市空间艺术季、北京国际设计周、中国当代艺术年鉴2018、第15届威尼斯建筑双年展中国国家馆和第16届威尼斯建筑双年展中国城市馆等。

《设计》:您是从何时开始关注及实践设计/艺术乡建的?您选择项目的标准是什么?是否已经有成熟系统的方法论?

左靖:早在2001年,我们就在安徽泾县的查济村策划过一次跨界的艺术活动。跟城市里白盒子空间不同的是,乡村提供了丰富的可能性和随机性,我们遭遇的不是在简单的物理空间安放一件所谓的作品,而是面对与人的生活息息相关的乡村社会空间,你要应对的是一个个乡村的社会问题,艺术在这里似乎变得更有针对性,更有力量和意义。但2001年的那次只是艺术活动,还称不上是乡村建设。2007年我和友人进行的乡村探访,才算是“乡建生涯”的开始。直至2011年,我离开北京798的艺术策展工作,正式落地安徽碧山村,乡建开始正式成为我的志业。

至于选择项目的标准,十几年的乡村工作实践告诉我,在确定前,要对项目有个基本的评估:一、是不是我们擅长的、真正对一个村庄有价值的工作?二、找我们的是谁?是否了解并认可我们过往的工作?三、在完成时间上有没有超出客观规律的要求?

从空间和时间上,我们有了一定的经验积累,也初步总结出工作的原则:服务社区、地域印记和城乡联结;工作方法四部曲:关系生产、空采访人:李叶受访者:左靖 安徽大学副教授《设计》左 靖左靖,策展人,《碧山》杂志书主编。安徽大学副教授,中国美术学院特聘硕士生导师。他曾在广东时代美术馆、南京博物院、深圳OCAT当代艺术中心、深圳华·美术馆、伊比利亚当代艺术中心、上海当代艺术博物馆、上海明珠美术馆、马德里Tomas y Valiente艺术中心、西班牙瓦伦西亚现代美术馆、智利当代美术馆和圣保罗当代美术馆等国内外重要艺术机构策划过展览。2011年后,左靖以安徽、贵州、云南、浙江和河南农村为基地,工作重点转向在地的乡村(镇)建设。他主持的乡建项目曾参加成都双年展、深圳/香港城市双城双年展、上海城市空间艺术季、北京国际设计周、中国当代艺术年鉴2018、第15届威尼斯建筑双年展中国国家馆和第16届威尼斯建筑双年展中国城市馆等。

间生产、文化生产和产品生产;工作路径:往乡村导入城市资源,向城市输出乡村价值;工作目的:强调文化的创造力和可持续性,培养社区的文化自觉、增加村民的自豪感和幸福感,改善地方的文化环境等。

除此之外,我们在工作中还引入了一些设计理念,比如,可持续设计、长效设计、社会设计、通用设计和地方设计;在应对不同地域和不同项目诉求时,我们总结了几个关键词:比如,乡镇建设、乡土教材、美学实践和社区建筑等。

《设计》:相较于设计/艺术乡建,文化策展人开展乡村振兴有怎样的优势?

左靖:2021年,我意识到,乡村建设不能仅仅关注空间的塑造和文化的更新,还需注重人与人之间关系的建立与发展。因此,在“三个生产”的基础上,我增加了一个新的生产——“关系生产”。我认为,良好关系的存续是乡村社区的黏合剂。通过社区内外关系的建立,增进各种社区关系之间的了解,从而加强互惠和互助,使社区的各组成部分组成一个良性发展的有机体。

梁漱溟先生曾写道,中国既非个人主义社会,亦非集体主义社会,而是一个关系社会。费孝通先生提出的差序格局理论,也是对中国社会关系结构的重要描述。从这个思路来看,社区内外的结构性关系的建立具有至关重要的作用。可以说,关系生产是空间生产、文化生产和产品生产能够进行的基础。

从地方到世界,外部关系的建立为社区面貌的转变提供持续的动力。在地方与外部的合作中,以灵活的策略和平等的意识,创造正向的关系流动,形成对本地经济与文化的回馈路径,缓解紧张的城乡关系与人地冲突。最终,围绕着信任、共情和对他人的尊重,使社区团结在一个互惠互助的生产性网络之中。

在这个意义上,文化策展人的优势就十分明显。策展人是一个关系中心,以策展人的身份参与乡村建设,价值在于将更多不同领域的关系编织到乡村建设的网络中。可以不是艺术家,但可以选择艺术家来某个特定的乡村进行合适的艺术创作;可以不是建筑师,但可以为不同的项目选择匹配的建筑设计者;可以不是商人,但可以为乡村引入适合的文化商业品牌。对于关系生产而言,策展人身份的优势在于更加国际化的视野和更广泛的文化艺术资源,以及在乡村与城市之间实现文化和资源双向输出的势能。

策展人介入乡村工作的另一个优势是,在工作中不会被历史的或者建构的思维模式束缚。我不会用文旅的思维来做乡村建设,虽然,有些工作在外界看来可能缺少逻辑性(因为它在生长),甚至,有时候看似没有“为村民着想”或者“为甲方着想”。但可以说,我做的工作是超越委托方当下的需求的。每确定做一个项目,我会针对地方的不同资源,动员一切可能调动的社会力量,创造性、策略性地为地方提供一套方案,从而为地方嫁接更多的可能性。

2 31/ “回到未來”展,上海当代艺术博物馆,2022,摄影:金伟琦2/ “长效设计:思考与实践”展览现场,上海明珠美术馆,2022年3/ 长效设计:思考与实践(2000 -2020)展览现场,深圳华·美术馆,2021,摄影:朱锐《设计》:您的乡建实践关键词是什么?

左靖:在我的经验总结中,有几个关键词。我列出的关键词是在我面对不同地域、甲方的不同诉求之下的应对策略。比如说,2015年至2017年间,在黔东南黎平县工作时,我与地扪生态博物馆馆长任和昕共同发起了茅贡计划,有个关键词是“乡镇建设”,意思是我们把工作重心放在茅贡镇——一个管辖15个行政村的中国最基层的行政机构所在地。

也就是说,我们把所有的资源都放在茅贡镇上,通过空间生产、文化生产和产品生产,开创一种混杂的文化经济模式,使外来的资源在乡镇所在地集中和生发,同时,当地的资源不再流失或者外溢。把内(在地的资源)与外(社区设计和商业模式)两个方面勾连起来,使乡镇的文化和商业功能足够强大,以便向周边村寨辐射。村寨有条件地接受适度的观光需求,不承载过度的旅游开发,最终使乡镇成为物质生产和消费、文化生产和消费的目的地。在我看来,乡镇建设的真正用意在于,通过合理规划和发展村寨集体经济,严格控制不良资本进村,保护好村寨的自然生态和社区文脉,以及乡土文化的承袭与言传。在此基础上,可以考虑发展可持续的艺术形式,比如与在地文化相关的公共艺术等。经过若干年的努力,实现传统村落、生态博物馆、创意乡村和公共艺术的价值叠加,带动当地的文化和经济发展。

再比如,2016年10月,我们接受了云南景迈山古茶林保护管理局的委托,开始对景迈山地区进行乡土文化梳理和展陈工作,其中还包括部分新建建筑的设计和传统民居的室内改造,所有内容都属于景迈山千年万亩古茶林申报世界文化遗产工作的分支。这是一个正式委托的政府项目,整体上以文化梳理为基础,内容生产为核心,服务当地为目的。2017年10月,作为一个阶段性的成果,“今日翁基”展在景迈山的翁基村开幕。针对当地村民受教育程度不高的情况,我们采用了绘本、图表、摄影和影像等表现形式,这样比较容易被当地人接受。一开始我就把景迈山的展陈设定为地方性知識的一个通俗的视听再现,是一个“乡土教材”式的展览,通过展陈让村民,尤其是孩子去了解自己村寨的历史和文化,通过这种方式来实现乡村教育的功能。在这里,“乡土教材”成为景迈山计划的关键词。

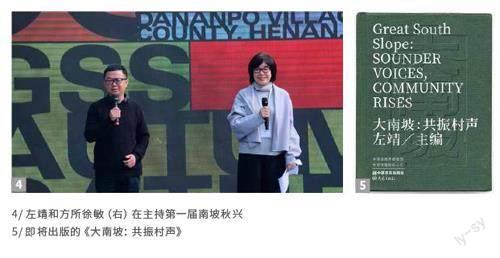

而最近三年我们在河南修武县大南坡的项目,“美学实践”和“儿童美育”成为关键词。

《设计》:您强调在乡建实践中探索属于乡村的美学范式,特别是为乡村儿童提供艺术教育与体验,填补美育在乡村中的空白。在大众的认知中,乡村振兴约等于让村民体面地挣到钱,在您看来,乡村美育的价值和意义是什么?

左靖:前面提到的工作目的:强调文化的创造力和可持续性,培养社区的文化自觉、增加村民的自豪感和幸福感,改善地方的文化环境等,里面没有“乡村振兴约等于让村民体面得挣到钱”的相关内容,作为设计/文化乡建的工作者,我们最主要的使命是文化的振兴,它们同样能带来村民的自豪感和幸福感。

在谈到乡建的目的时,我会常常提“老安少怀”,这四个字是我在贵州工作时,在一座侗族鼓楼里发现的。“老安少怀”语出《论语·公冶长》,意思是让老年人安逸,使孩子们得到关怀。做到这四个字其实并不容易。在大南坡,我们通过社区营造、内容生产改善了村子里的文化氛围。在“共振村声”戏台上,息声了40多年的怀梆戏开始重演;前年我们还和摩登天空合作,给南坡怀梆制作了两张CD;去年我们又帮助大南坡怀梆剧社申请到焦作市非物质文化遗产,这些都给到剧社的演员们以极大的安慰,他们基本上都是上了年纪的老人。在大南坡,你能感受到村民们对怀梆戏的热爱是发自内心的,这对丰富村民文化生活有非常大的作用,他们有获得感和满足感。

至于儿童美育,我们做的工作更多。先期与方所文化合作的“方所乡村文化·大南坡”的开业,为大南坡的孩子们营造了一个良好的读书氛围。书店针对儿童的选书、选品和文化策划,成为连接孩子们与外部世界的精神纽带。放学后、节假日,书店成为孩子们的天堂。

与我们工作室有着战略合作关系的北京当代艺术基金会,于2020年联合修武县教育体育局和我们,向全社会征集修武县本土美育课本的创作方案,并邀请获选创作者到修武驻留,与特邀艺术家、当地中小学老师一起参与共创工作坊,将当代美学和乡村美学调研融入到当地的美育课本中,并结合本地历史、人文和风物,为当地儿童订制了一本属于他们自己的乡土美育课本《绘见家乡》,这本书经过两年多的编辑,将于近期出版。

在大南坡的景观改造中,张唐景观为孩子们设计了两座儿童游乐装置,一是菜青虫,在赵氏祠堂一侧;一是大南坡的拼音字母装置,在村口双桥的老桥上,非常受孩子们的欢迎。我觉得,是乡村书店、美育课本、儿童装置与课程和活动一起,共同成为大南坡儿童美育的组成部分。

疫情结束后,我们团队的驻村同事刘亚兰和张鑫一直呆在村里,刚结束春季课,现在着手夏季课。记得刚开始做儿童美育的时候,当地的小学校长刘晓江还比较迟疑,后来慢慢熟悉和配合,现在积极地发动学校的老师,自发地组织一些美育课程,仅去年就为孩子们印制了两本诗集和七本绘本。我们感受到孩子和家长理解、支持并乐于参与其中的变化。

乡村美育的开展,在我看来是一种平衡教育和文化资源的行动,把城市里的资源更好地导入到乡村,让村民和村里的孩子能同样享受到多元文化的熏陶,享受到平等教育的滋养。经济问题当然最重要,需要政府、村两委、村民,以及专业的机构来解决,因为乡建一定是多个跨领域的团队共同努力、共同协力的事业。我们把自己擅长的工作做好。我认为乡建的终极目标应该是在乡村中建立起公平合理和可持续的人与人、人与物、人与环境的关系,乡村美育无疑是其中重要的一个环节。

《设计》:在您看来,在乡村振兴的过程中,设计师/艺术家应如何与政府和其他利益相关者有效地合作?

左靖:坦率地说,由于我们的工作基本不涉及大众商业层面,对网红的概念也退避三舍,所以往往不被理解,或遭受冷遇。文化和艺术的成效特别难被评估,也很难进入既有的评价体系。在政府层面,我们的工作只被少数领导认可,真正推行起来困难重重。尤其是美学方面,固有的习惯束缚了大多数人的审美,他们对超出常规的内容和设计往往感到难以接受,这方面的沟通成本会比较高。当然,在初涉乡建工作时,我们犯过错误。相较于早期的理想主义和浪漫主义,这些年来,我们也逐渐明晰了在乡村建设中的“可为”与“不可为”,确定了团队的工作范围,并且发展出更加适宜的理论体系和工作方法。作为服务方,在尊重甲方诉求的前提下,我们会力争,但也不排除妥协,这里面有一种平衡,为的是把工作做成。总之,诚实地面对自己就好。

《设计》:您为何将书店当作自己乡建的首选载体?

左靖:10多年前,一位我尊敬的女性在参加碧山的活动时,告诉我,像我们这样的人,在乡村能做的和最应该做的就是教育了。这句话深深地影响到我。凡是跟乡村教育相关的,比如“撤点并校”、寄宿学校、农家书屋、乡土教材、儿童美育等,都是我特别关注的话题。书店是一个地方的灯塔,也是文化环境的核心要素。书店往往还起着图书馆、阅览室的作用。在碧山,我们发动周边的朋友给农家书屋捐书,后来南京的先锋书店入驻,创办了碧山书局,成为碧山村的地标;在大南坡,我们邀请方所文化的创始人毛继鸿创办了方所的第一家乡村书店,现在那里成了孩子们的天堂。

《设计》:碧山工销社以“百工十条”(良品良工、百工习得、地域印记、日用之道、传统家园、当代美学、城乡联结、社区服务、环境友好、公平贸易)为理念,意图以碧山村为起点,努力探索立足于中国本乡本土的百工复兴之路。时至今日,这条复兴之路发展的如何?

左靖:2017年11月,在清华大学举办的清华文创论坛上,我首次提出了百工计划的十条原则。当然,这十条原则是非常理想化的,涉及的面也并非百工复兴之一途。

首先,以这十条原则为理念,我们通过重新开发和设计包装的产品,传播了地方文化,赋予农产品以更多的价值;其次,碧山工销社给当地年轻人提供了很好的就业机会,让大家能够参与到我们的工作中,既开拓了视野,又锻炼了能力,同时还增强了地方文化保护和传播意识。目前工销社的全部员工都是当地人,除日常经营外,她们组织游学、参加市集、布展撤展等,都能很好地完成;第三,我们和日本的D&DEPARTMENT合作,成立了D&DEPARTMENT HUANGSHAN by 碧山工销社,这是D&D在中国的第一家加盟店。碧山工销社成为传播“长效设计”理念的重要窗口。我们还于2021和2022 年分别在深圳华·美术馆和上海明珠美术馆策划了“长效设计:思考与实践”二十年的回顾大展,并对中国的长效设计产品进行了梳理;第四,一些百工展览不间断地在碧山工销社黄山店和西安店开展,内容包括瓷器、砚台、竹作、编织、工业设计等。今年我们和ELLE合作,共同发起“民艺永续”计划。特别是去年,我和王彦之在上海当代艺术博物馆策划了“回到未来:穿越时代的屏障”展览,总结了碧山工销社的工作,并对“手艺再兴”提出了自己的看法,即穿越时代的屏障,拨开“手艺”形式上的面纱,将其重置于一整套友好、克制的生产体系之中进行探讨。去主动扭转工业引擎仍在推动的消费主义的思维惯性,拾回人与自然万物联结共情的方法,探索手艺背后的造物观念及精神遗产在当代生产和生活中的应用。

我们的工作大多聚焦在理念传播和平台搭建上,并不特别在意一个器皿、一个物件的“复兴”。百工复兴是一个系统工作,总归会落实到人与自然的关系、人与生产的关系和人与消费的关系上。我们在自己擅长的领域工作,聊尽绵薄之力。

《设计》:在您看来,怎样才能使乡村振兴可持续发展?

左靖:需要有关各方建立一个动态机制,根据组织更新、市场需求、政策变化等变量而进行调整。现在国内的乡村建设,大部分是政府委托,或者是市场行为,都是有时间期限的。但我希望乡村建设不是一个狭义的“项目”,完成了就离开,而是能够长期跟踪,长期服务。这些都需要机制的建立和完善来进行保障。

《设计》:从过往“失败的”乡建案例中,您总结出哪些知识分子参与乡建的经验和教训?实践中发现设计师/艺术家在参与乡村振兴的过程中暴露出哪些短板?请您给参与乡村振兴的设计师/艺术家一些建议。

左靖:早期参与乡建的时候,我和同事以及合作者并没有在乡村工作的经验,大体还是按照城市的方式进行工作,对地方的文化习俗、民间禁忌并没有太多关注,因此也犯了错。这十几年来,因为在不同地区工作,加上甲方的诉求不同,所以有不同的应对策略。相对来说,设计师和艺术家比较自我,但乡建是一项社会工程,更是一项服务工作,在发挥创造性的同时,服务地方是最重要的,这是我们工作的第一原则。

我们工作的第二个原则是地域印记——我们的工作都围绕着“地方“展开,以彰显地方性(Locality)为宗旨,带有当地风土与人、情、意、理的特殊烙印。这一点目前发展成我们对地方设计的关注。在去年湖北荆门的农谷农创中心的项目中,我们首次提出了“地方设计”的概念。

目前,“地方设计”尚属于一个进化中的概念,它既包括了与地方景观相关的产业设计和产品包装设计,也指向对地方物质文化与精神气象的凝聚、留存和发扬。因此,要说有建议的话,我希望设计师和艺术家在创作的时候,要有在地意识,不能仅仅空降一个基于文化想象、跟地方毫无关系的作品,创作要基于对地方文化的了解和研究。

《设计》:在您十几年的经验中,从艺术介入乡村建设到设计介入乡村振兴,是一个怎样的过程?

左靖:我们在乡村的工作,通常习惯上被媒体和艺术界称为“艺术乡建”或“文艺乡建”。有意思的是,2011年,碧山的第一个展览就是在广东时代美术馆举办的。这体现了我们的工作与艺术圈的某种关系,以及早期对艺术系统的依赖。近年来,乡建项目开始频繁地参加各种当代艺术展和建筑展,原因之一就是做文艺乡建的大都有当代艺术的背景。

随着乡村成为热点,建筑师在乡村的实践,以及艺术介入社会的话题这几年在中国也开始时髦起来。

2019年6月,我受邀参加朱青生在北京民生现代美术馆策划的“中国当代艺术年鉴2018”展,这可能是“艺术乡建”第一次被纳入“年鉴展”的内容。艺术乡建被视为走出美术馆,以艺术的方式介入社会,参与并改变乡村生活的一种艺术类型。同年9月,崔灿灿邀请碧山工销社参加在华·美术馆举办的“策展课:策展与设计”,之前碧山项目还参加过他的“十夜”展,这是缘于崔灿灿对艺术与偏远社会、艺术与普通大众的项目特别关注。在2021年出版的《中国当代艺术史》中,高名潞把碧山、许村、石节子和羊磴的乡村项目专列一节,作为2008年前后中国当代艺术走出体制风潮的一种重要现象,指出其自甘边缘的出发点,以及在美术馆时代呈现出的某种难得的理想主义实验。甚至,早在2001年,黄专对我们在安徽南部的泾县查济村策划的一场艺术活动也有类似评价。

把乡建纳入当代艺术展览或著述中,有一个共性的原因就是艺术与社会的关系,即所谓艺术介入社会,这种被称之为社会参与式艺术(socially engaged art)的“艺术门类”这几年在中国得到了广泛的讨论,尽管早在1990年代中期就开始有此称谓。2017年,在美国加州州立大学北岭分校任教,且对这一领域深有研究的艺术系教授王美钦,受我之邀,从《碧山》第10辑开始,主持开设了“艺术介入社会”专栏,每辑介绍一至两个“社会参与式艺术”的案例。目前已经积累了近十个案例。

王美钦教授认为,近几年在中国兴起的社会参与式艺术是中国当代艺术的重要转型。在《碧山》“艺术介入社会”专栏的创栏语中,她写道,“这种转型,已经在为疲于应付权力和资本的纠缠而陷于困顿的中国当代艺术注入一股新的生命力,打開一个突破口。这个突破口不仅仅是艺术内容和形式上的,更重要的是发生学意义上的,甚至可能是中国当代艺术得以真正摆脱多年来亦步亦趋地跟在西方各种现代主义和后现代主义流派与思潮后面的这个被动局面的一次重要的自主发展。”

艺术介入乡村是早期的提法,原因在于我们都有文化和艺术的工作背景,也就是说,我们擅长把文化和艺术的资源带到乡村。经过这几年的实践,至少在我的工作中,艺术介入乡村的重要性没有那么大了。

其中一个原因是,艺术介入乡村,最成功的案例也许是日本的越后妻有大地艺术祭和台湾地区的美浓黄蝶祭(后者被认为是一种社会运动)。

在很长的一段时间里,我着迷于如何让大地艺术节在中国落地,但大地艺术节所要动用的社会资源过于庞大,由于得不到政府和资本的帮助,我的一些努力基本上都是浅尝辄止。直到我遇到了D&DEPARTMENTPROJECT的发起人长冈贤明先生。我发现,“长效设计”和“地方设计”

理念更务实,且更容易落地。再加上我在贵州工作期间提出了“三个生产”的概念,发现乡村工作更多的是需要建筑设计、景观设计、产品设计和视觉设计等的参与,事实上,乡村设计的外延比你想象的更广,不仅仅是我上述列举的那些内容。因此,在我看来,乡村工作实际上是一种“总体性的社会设计”。所以,“设计”成为我工作的关键词。