指向地理核心素养的“水循环”教学设计

2023-07-22梅柏军黄雷杨益芳

梅柏军 黄雷 杨益芳

摘 要:通过真实生活情境创设、地理实验、问题驱动进行教学设计,有利于落实地理核心素养的培养。以高中地理必修一“水循环”为例,基于学生生活的真实情境,采用地理模拟实验、问题驱动与合作探究、实地调查等教学方法,探索城市内涝的成因、治理措施和“海绵校园”建设对策,落实学生地理核心素养的培养。

关键词:地理核心素养;水循环;地理实验;真实情境;问题驱动

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)08-0021-04

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》在课程性质中明确了地理课程旨在使学生具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理核心素养。在实施建议中提到,为更好地培养学生的地理核心素养,教师要秉承多样化的观念,使用多种资源,使教学具有开放性,积极开展地理实践教学,重视问题驱动教学。[1]地理核心素养的培育离不开学生的学习实践与生活实践,它的培育、养成遵循一般素养养成的原则与路径,即以学生知、情、意的形成与内化为认知基础,以学生地理核心素养行为的体现为根本标志。[2]本节课基于新课改要求,探索“水循环”教学模式,以期落实地理核心素养的培养。

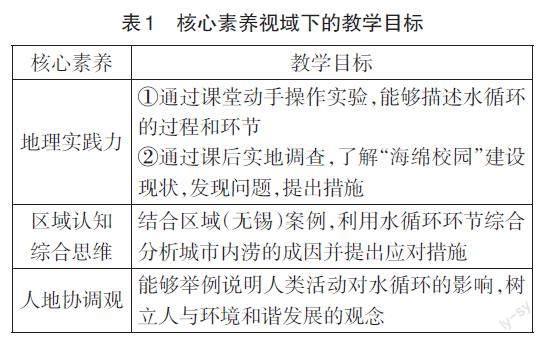

一、教学目标

“水循环”一节的课程标准要求为:运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义。“运用示意图”意在学生能否绘制示意图或用示意图来说明原理。教学中可以通过直观的模拟实验让学生逐步建立水循环模型,了解水循环各环节的概念,说出水循环的过程,再结合真实生活案例,说出人类活动对水循环的影响及水循环的地理意义。基于以上分析,本节课设计了核心素养视域下的教学目标(表1)。

二、教学思路

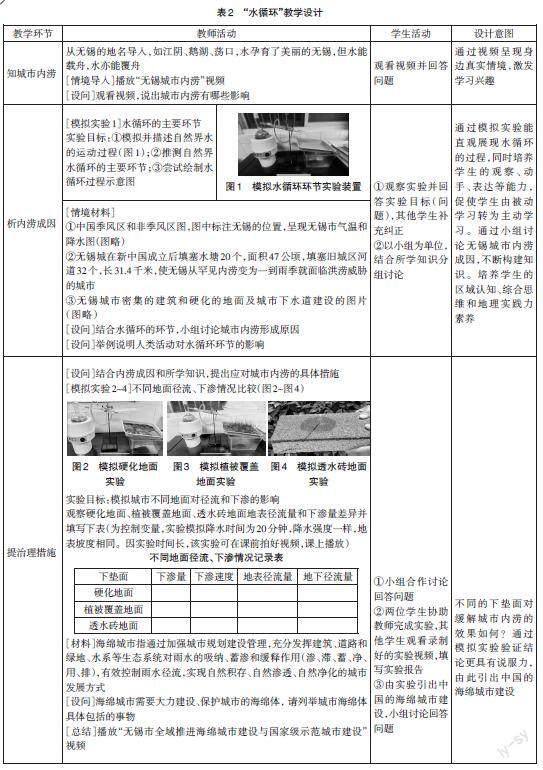

本教学设计基于真实生活情景(无锡城市内涝),课前教师与学生一起设计模拟实验,课中通过模拟实验、问题驱动与合作讨论,课后进行实地调查(“海绵校园”建设)的方式展开教学。从身边的生活现象入手感知城市内涝,通过模拟实验探索地理原理,分析内涝成因,提出应对措施。整节课有四个环节,分别为“知城市内涝”“析内涝成因”“提治理措施”“展校园规划”,真正落实“做中学,学中做”,即从现象出发,获取原理,再将原理应用到生活实践中,最后促进学生地理核心素养培养的落实。具体教学设计如表2所示。

三、教学总结与反思

立德树人的新时代,没有“三观”的革新和变革,让学科核心素养在课堂里扎根落地永远是一句空话,具体讲就是要改变传统的知识观、学习观和教学观。[3]例如,“水循环”这节课就是紧紧围绕“三观”转变和革新展开教学的,这也是本节课设计的最大亮点。

亮点一:知识观由静态知识转向动态知识。知识观是教育教学的根本问题,更是教学的核心问题,也是课程教学改革的现实问题,在很大程度上支配着课程与教学的理念和行为。不少地理教师根深蒂固地认为知识就是客观存在的、能够在教材上圈画、可让学生记忆背诵的“名词”,从不把知识作为可以经历的“动词”来对待,主张知识剥离具体的情境,美其名曰“干货”。其本质就是静态主义知识观,即知识不需要被探究和运用,一旦被发现就变成了一种永恒不变的产品,被“放在那里”,作为教学的“瑰宝”年年相传,教学过程也只是把这些静态的知识传递给学生,而探究、发现知识的过程荡然无存。本节课的教学设计则体现了动态主义知识观,如参照海绵城市的海绵元素,观察江苏省天一中学的校园规划中存在哪些海绵元素?还可以从哪些方面继续完善设计,把学校真正建设成“海绵校园”?再如,课后作业布置为通过实地调查学校,了解现状,发现问题并提出措施,最后完成研究性学习。这样的设计其实就是在真实的问题情境中,知识与探究二者通过融合成为解决问题的工具与手段,强调学科知识应通过真实情境探究得到,而不是等待被传承。这一设计意味着知识本质的整体革新,知识由“静待”到“活跃”。

亮点二:学习观由“坐而论道”转向实践出真知。不少教师认为,学习只要“坐”听、“坐”看、“坐”记、“坐”背、“坐”练即可,这是典型的“坐而论道式静态”学习观。这种学习观凸显的是已知内容的静态掌握,是把经验与生活肢解和剥离,钳制了学生的思维。学生就像是一个被灌输的“容器”,其学习方式以理解、记忆、训练为主,主张“练中学”“熟能生巧”。本节课设计了四个典型实验,摆脱“坐而论道”的学习观,走向实践出真知的学习观。如模拟实验1:水循环的主要环节实验;模拟实验2:硬化地面实验;模拟实验3:植被覆盖地面实验;模拟实验4:透水砖地面实验。由此可见,教学从“坐而论道”走向实践出真知,即注重“做事”,强调“做中学”“学中用”“用中学”。这样的学习观要求学生在活动体验中获得真知,即在“做事”中获得真知,而不仅是“做题”,是“解决问题”,而不仅是“解题”。为此,本节课为学生提供了充分活动的地方,让学生在实验活动中学习,而不是静坐听教师传授间接经验。这样一方面强调了“学以致用”,即学习知识的目的在于将其运用于实践;另一方面强调了“以用促学”,即知识运用可以促进知识学习;再次,强调了运用知识的过程也是学习知识的过程。由此可见,本节课的教学打破了“坐而论道”的传统学习方式,走向了“学科实践”为主的新型学习方式。

亮点三:育人观由学科学习转向素养形成。新时代课程改革的第一大理念就是育人为本。本节课的意义在于以学科实践为中介与载体来培养地理学科核心素养,通过对地理知识的探究和应用,形成学生的地理核心素养。只有将学生的学科学习转化为学科实践,才有可能发展学生的学科素养,进而体现育人的终极价值。回顾本节课可以看出,一是通过课堂动手操作实验,来描述水循环的过程和环节;通过课后实地调查,了解“海绵校园”建设现状,发现问题,提出措施,凸显了地理实践力的培养。二是结合区域(无锡)案例,利用水循环环节综合分析城市内涝的成因并提出应对措施,强化学生的综合思维和区域认知素养的培养。三是能够举例说明人类活动对水循环的影响,树立人与环境和谐发展的观念,感悟人地协调的意义和价值。最后,引用习总书记在二十大报告中提到的关于尊重自然、顺应自然、保护自然的语句结束本节课,升华了人地协调观理念。华东师范大学崔允漷教授曾说:“只有当正确的知识与习得知识的正确过程相匹配时,知识技能才有可能成为素养”。也就是说,要用地理的学习方法去学习地理,而不能用非地理的学习方法去学习地理,唯有此才能形成核心素养。再进一步说,学什么——知识与技能、怎样学——过程与方法、学会什么——能力、品格、观念,是一个整体,具有内在的一致性,不能人为把三者割裂开来去行动。知识是载体、实践是路径、素养是目的。本节课就是通过对地理学科知识的探究、使用、实验和实践,来发展学科核心素养,使地理学科具有发展人的价值,凸显学科育人价值。

本节课的不足之处有两个方面:一是实验没有全员参与。如模拟实验1:水循环的主要环节实验,这是一个关键实验,但是课堂上仅设计一个实验装置是远远不够的,应设计多个实验,让学生能全员参与。二是探究没有抓住具体的关键问题。例如,课后作业为探究“海绵校园”问题,不能流于形式,应落实到具体的关键问题、关键事件、关键学生身上。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 李家清,常珊珊.核心素養:深化地理课程改革的新指向[J].地理教育,2015(4):4-6.

[3] 黄雷,肖明.地理分享教学的三个关切点[J].地理教育,2019(12):9-11.