信息化、农地流转与农业经营收入

2023-07-21李星光霍学喜

李星光 霍学喜

摘要:

在家庭联产承包责任制的背景下,农地被认为是苹果种植户最重要的家庭资产,而均分土地的产权制度安排造成农地细碎化问题突出,难以有效降低农业生产成本,抑制了农业经营收入的提高,但随着人类社会进入信息化时代,信息化工具的应用重新形塑了农地流转市场发育的具体情境,提高了农户信息获取能力和信息处理能力,深刻改变了农业要素配置效率,为促进农业经营收入创造了重要机遇。文章基于降低农地流转市场交易成本和提高农地产权稳定性认知等角度,构建信息化、农地流转与农业经营收入的理论分析框架,并利用OLS模型、Logit模型和有序Logit模型以及762户苹果种植户的调查数据进行实证检验。研究发现:手机等信息化工具的应用不仅有助于在5%的水平上显著提高农业经营收入,还有助于在1%的水平上显著扩大农地转入规模。进一步地,农地转入规模是手机等信息化工具提高农业经营收入的中介变量,且起到部分中介的作用。文章使用替换代理变量、排除竞争性机制和工具变量法等方法进行检验后发现,上述研究结果是稳健的。从影响机制角度,手机等信息化工具的应用通过降低参与农地流转市场的搜寻成本和谈判成本顯著促进农地转入规模,改善农地要素可得性,且搜寻成本和谈判成本是信息化扩大农地转入规模的部分中介变量。但手机等信息化工具的应用并未显著改善农户的农地权属认知、转让权和抵押权等农地权利认知以及土地承包经营权期限再延长三十年认知,这可能是因为农业经营者并未通过手机等信息化工具了解农地相关信息。基于上述研究结果,文章提出如下政策建议:支持和鼓励手机、电脑等信息化工具在农村的应用,提高农业经营者参与要素市场的信息获取意识和能力;深化以降低产权风险预期为目标的农地产权制度改革,积极利用多种信息化工具宣传农地产权制度改革内容,改变农业经营者传统观念或认知,提高农地产权稳定性预期。文章的研究结论既有助于理解信息化情境中农地流转市场的运行机理,也有助于提高农业经营收入,实现共同富裕的目标。

关键词:农业经营收入;农地转入;信息化;交易成本;产权稳定性认知

中图分类号:F321.1;F326.13;F49 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2023)03-0077-15

一、问题的提出

提高农业经营收入是实施乡村振兴战略和实现共同富裕目标的关键。现有文献普遍认为,农业生产要素投入、农业技术进步以及农村电子商务采纳等有助于提高农业经营收入[1-5]。其中,农地被认为是农户最重要的家庭资产,而以均分土地为典型特征的家庭联产承包责任制导致农地细碎化问题突出,不利于摊薄农业生产成本,限制农业经营收入的提高[6]。因此,促进农地流转、发展适度规模经营成为提高农业经营收入的重要方式[2]。统分结合的双层经营体制造成土地占有权不安全,无法有效减少农地流转的交易成本[7],最终抑制农地流转市场参与的积极性。因而政府开展了一系列市场化导向的产权制度改革,而农户对农地产权制度改革内容的了解程度或认知直接关系到产权制度改革的政策效果。

更关键的是,以手机为代表的现代信息通讯技术极大提高了农户信息获取能力和信息处理能力,深刻改变了农业资源配置方式和效率[8]。阮荣平等研究发现,当前大部分新型农业经营主体缺乏信息获取意识和信息获取渠道,信息需求和信息供给不匹配的矛盾突出,信息获取质量偏低[9]。理论上,信息化水平提高不仅有助于降低农业经营者参与农村要素市场的交易成本,改善农业生产要素配置效率,还有助于降低农户获取农地权属、农地权利与农地政策等相关信息的成本,稳定农地产权风险预期。鉴于此,本文试图探析信息化对农地流转和农业经营收入的影响机理,这既有助于理解信息化情境中农地流转市场的运行机理,也有助于提高农业经营收入,实现共同富裕的目标。

二、文献述评

现有文献主要分析信息化对市场参与和农户福利的影响。主线之一是信息化水平越高越有助于改善市场信息可得性,促进农业经营者市场参与。Aker 和Ksoll研究发现,拥有手机显著改善农产品销售和农资购买等市场信息可得性,从而扩大农产品销售范围,获得更高的农产品价格[10]。同时,侯建昀和霍学喜研究信息化工具对苹果种植户农产品市场参与的影响时指出,使用手机和电脑有助于提高信息流动性,降低信息共享的成本,改善农户与农产品收购商的博弈能力,从而显著促进农户参与农产品销售市场和垂直协作[11]。然而,Muto和Yamano研究乌干达信息化对农户市场参与的影响时发现,手机使用并未显著促进谷物种植户的市场参与[12]。因此,信息化对不同类型农户市场参与的影响存在异质性。

主线之二是信息化水平越高越有助于降低获取外部信息的成本,改变农户传统观念或认知,改善农业要素配置方式和效率,最终影响生产效率、家庭收入和消费等农户福利。

其一,信息化水平提高不仅有助于促进前沿农业生产技术在农村地区的扩散,还有助于缓解信息不对称问题,促进农业生产效率的提高[10,13]。在经验研究中,信息化能否影响农业生产效率并未得到一致结论。朱秋博等研究发现,信息化可提高农业技术效率,最终改善农业全要素生产率,但农业全要素生产率并未显著依赖于农业技术进步[14]。然而,韩海彬和张莉研究发现,农村人力资本水平导致信息化对农业全要素生产率的非线性影响,即在人力资本水平较高的情境中,信息化显著促进农业全要素生产率[15]。相反地,李士梅和尹希文发现,控制信息化程度后,信息化水平提高并未显著影响全要素生产率[16]。

其二,信息化水平提高增加农户接触外部信息的机会,有助于改变传统观念或认知,优化生产决策和资源配置方式,从而提高农业经营收入等农户家庭收入,进而影响农户间的收入差距。刘晓倩和韩青研究发现,与未使用互联网的农户相比,使用互联网显著增加农户家庭总收入[17]。而程名望和张家平研究发现,互联网普及对城乡居民收入差距的影响呈“先增加后减少”的趋势[18]。进一步地,农户使用传统媒介和现代媒介的次数越多有助于促进农户选择非农就业[19]。

其三,信息化水平提高能够改善农村基础设施条件,有助于提高农村居民消费水平。张永丽和徐腊梅研究发现,互联网使用显著增加家庭消费水平,提高家庭食物支出、生活用品支出以及交通支出,改善家庭消费结构[20]。类似地,刘湖和张家平研究发现,使用移动终端设备有助于实现消费结构由传统型向发展享受型转变[21]。此外,现有研究表征信息化的代理变量主要包括中观和微观两个层面:中观层面的代理变量主要有互联网普及率[18],村庄移动网络和手机信号可得性[14],农民家庭拥有电话机、黑白电视和彩色电视的数量[15]等;微观层面的代理变量主要有是否使用互联网[17,20],手机话费、电脑网费[11]等。

综上,现有文献详细讨论了信息化对市场参与、农户福利的影响,但关于信息化、农地流转与农业经营收入的关系研究,信息化与农地流转市场交易成本、农地产权稳定性认知的关系研究尚有待改进和完善。与现有文献相比,本文的主要贡献在于:一是构建信息化、农地流转与农业经营收入的理论框架;二是实证检验信息化通过降低参与农地流转市场交易成本和稳定农地产权风险认知扩大农地转入规模,从而提高农业经营收入。此外,本文以苹果种植户为研究对象的主要原因包括:一是小农生产收益偏低导致农业经济租金无法有效激励农户专注于农业生产[22],而苹果种植户致力于高价值农产品生产,且苹果种植收入是家庭收入的主要来源,从而更关注苹果种植活动;二是苹果种植户致力于单一高价值农产品生产,是典型的专业化农户[11],代表未来农业经营者的发展方向。

三、理论框架

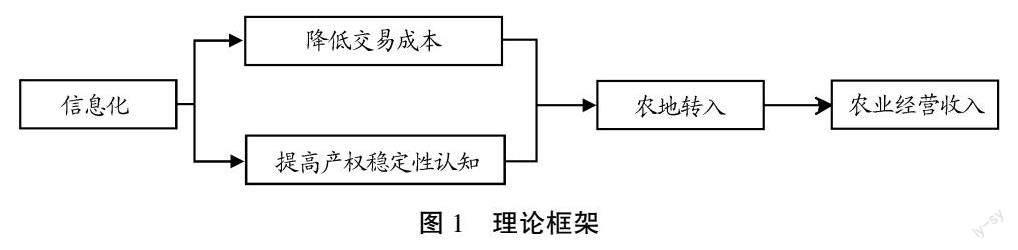

信息化水平越高越有助于改善农业经营者的信息获取能力和信息处理能力,极大改变资源配置方式和农业经营者的传统观念或认知,从而影响参与农村要素市场的行为和农业经营收入。新古典经济学认为,提高农业经营收入依赖于农业生产要素投入及其配置效率[2-3,23]。因此,信息化对农业经营收入的影响路径主要有二:一方面,信息化水平提高能降低参与农村要素市场的交易成本,有助于改善农业生产要素的配置效率,从而提高农业经营收入[24-25];另一方面,信息化水平提高能增加农业经营者接触外部世界的机会,降低获取外部信息的成本,有助于了解并掌握农地政策等相关信息,改变自身传统观念或认知,影响参与农村要素市场的行为,从而增加农业经营收入。

(一)信息化对农地流转的影响

信息化水平越高越有助于改善农业经营者的信息获取能力,降低参与农地流转市场的搜寻成本和谈判成本,扩大农地流转对象范围,从而促进农地转入规模增加。理论上,农户是否参与农地流转市场依赖于农地流转的成本和收益比较[2,26]。当农地流转成本(流转租金和交易成本之和)低于流转收益(农地边际生产价值)时,农户倾向于流转农地;反之,农户倾向于不流转农地。然而,实践中农地流转市场发育不完全难以有效降低流转农地的交易成本,阻碍农户参与农地流转[27]。李星光等研究发现,参与农地流转市场的交易成本越高,则农地流转规模越小[28]。更为重要的是,信息化水平越高越有助于降低信息传递成本,改善信息传递效率[11],有效减少农地要素配置过程中的交易成本。

市场化导向的农地产权制度改革可助力农地流转市场培育,而农业经营者对农地产权制度改革内容的认知直接决定农地制度改革的效果。农村改革以来,以集体所有、家庭经营为主要特征的农业基本经营制度造成农地产权结构模糊不清,村集体经济组织及其领导者有激励周期性调整土地,不利于降低产权风险预期,抑制农地流转市场发育[7,29-30]。为实现适度规模经营以及发展现代农业,政府实施了市场化导向的农地产权制度改革,其主要目的在于培育农地流转市场,降低农业生产成本[31]。值得注意的是,农业经营者对产权制度改革内容的了解程度或认知,直接决定产权制度改革的效果,进而影响农地流转的规模。现有研究认为,农地产权政策对农业生产行为影响不显著的原因可能在于,农业经营者对产权制度改革的具体内容缺乏了解引发对农地产权制度改革可实施性的质疑,从而减弱产权制度改革的政策效果[32]。

更重要的是,信息化水平提高降低农业经营者接触和利用外部信息的成本,有助于其及时了解并掌握农地法律法规等相关政策信息,从而改变自身传统观念或认知,提高农地产权稳定性预期,扩大农地转入规模。在传统熟人社会内部,信息传播更多依赖于人与人之间的口耳相传或广播、电视等传统媒体,导致信息扩散面积及范围较为狭窄,而以手机为代表的现代信息工具的应用提供了低成本的外部信息交流和信息获取平台,有助于更多人获得网络世界的门票,从而降低信息获取和信息传递的成本[33]。

(二)信息化对农业经营收入的影响

农地规模大小直接决定了农业经营者的收入水平,而信息化水平提高有助于扩大农地转入规模,从而提高农业经营收入。统计结果表明,样本户70%以上的家庭收入来自于苹果生产经营,因而农地经营规模直接决定了家庭收入水平。信息化水平提高不仅有助于降低流转农地的搜寻成本和谈判成本,扩大农地流转对象范围,还有助于拓宽农业经营者获取农地权属、农地权利以及农地政策等相关信息的渠道,改变自身传统观念或认知,稳定产权风险预期,扩大农地转入规模,从而增加农业经营收入。进一步地,在劳动力、资本等要素市场具有有效性的情境中,农业经营者扩大农业生产规模,可显著提高农户家庭收入[2,34]。然而,大多数发展中国家在经济转型过程中,政策扭曲和政府管制通常导致劳动力、资本等要素市场发育不完善[35-36]。更重要的是,在农村要素市场发育不完善的情境中,信息化水平提高可能并未显著改善要素配置效率,从而抑制信息化通过培育农地流转市场提高农业经营收入的效果。

基于上述分析,本文提出研究假设1:信息化水平提高有助于培育农地流转市场,促进农地转入规模,从而提高农业经营收入。从影响机制角度,这里分别提出研究假设2和研究假设3。假设2:信息化水平提高有助于降低农业经营者参与农地流转市场的搜寻成本和谈判成本,从而促进农地转入规模。假设3:信息化水平提高有助于降低农业经营者获取农地权属、农地权利和农地政策等相关信息的成本,提高农地产权稳定性认知,从而扩大农地转入规模。理论框架如圖1所示。

四、数据来源、变量选取及模型建立

(一)数据来源

本研究的数据搜集工作由国家现代苹果产业技术体系于2017年底主持完成。在实地调查过程中,借助分层随机抽样的总体原则,在苹果生产优势区随机选取了山东的沂源、沂水和牟平以及陕西的凤翔、富县和宝塔区等6个样本县。进一步地,在每个样本县和乡镇分别随机选择2~3个乡镇和2~3个村庄,最后在每个村庄随机选择大约20个样本户,共收集了包含762有效样本户的数据集(表1)。本次调查的内容主要涉及农地流转市场参与情况、家庭消费支出和收入情况、家庭人口结构及特征情况等方面。

(二)变量选取

本文的结果变量主要包括农业经营收入、农地流转、参与农地流转市场的交易成本以及农户对农地产权稳定性的认知。本文选择农业纯收入表征农业经营收入,选择挂果园等农地流转面积表征农地流转。农地流转的交易成本主要涵盖了搜寻成本和谈判成本[37],分别用流转对象是否来自外乡镇和谈判复杂程度来表征。对农地产权稳定性认知而言,这里用“您认为农村土地是否属于村集体所有”“您认为农户是否有土地转让权和抵押权”以及“您是否知道土地承包经营权期限再延长30年”等变量来表征。其中,农村土地是否属于村集体反映农户对农地权属的认知,农地转让权和抵押权反映农户对农地权利的认知,而土地承包经营权期限再延长30年反映农户对农地产权政策持续性的认知。

借鉴侯建昀和霍学喜[11]的方法,这里用手机话费和上网费表征信息化水平,其主要原因在于手机是农业经营者主要使用的移动终端设备或通讯设备[33]。此外,我们使用电脑网费表征信息化水平,这是因为电脑是农业经营者主要使用的传统终端设备。

控制变量主要包括户主年龄、受教育年限、是否苹果经纪人和是否有一技之长等户主特征,以及家庭农业劳动力占比,是否苹果种植示范户,是否有三轮车、打药机和开沟机等家庭特征。其中,用户主年龄、受教育年限、苹果经纪人身份和一技之长反映人力资本质量特征,用农业劳动力占比反映人力资本数量特征,用是否苹果种植示范户反映家庭农业生产能力,用是否有三轮车、打药机和开沟机反映家庭农业生产的机械化水平。表2汇报了结果变量、关键解释变量和相关控制变量的统计分析结果。此外,本研究控制了村庄固定效应,有助于消除村级层面变量的影响。例如,村庄手机信号和移动网络可得性影响信息化水平和农业生产效率及收入等[14]。

五、实证结果与分析

(一)信息化对农地转入、农业经营收入的影响

表3给出信息化对农地转入规模和农业经营收入影响的估计结果。其中,模型1给出手机话费和上网费对农业经营收入的影响,模型2给出手机话费和上网费对农地转入规模的影响,而模型3是在模型1的基础上加入农地转入规模变量,从而验证农地转入规模的中介作用。类似地,模型4给出电脑网费对农业经营收入的影响,模型5给出电脑网费对农地转入规模的影响,而模型6是在模型4的基础上加入农地转入规模变量,从而再次验证农地转入规模的中介作用。

模型1的结果表明,手机话费和上网费有助于提高农业经营收入,且在5%的置信水平上显著;模型2的结果表明,手机话费和上网费有助于扩大农地转入规模,且在1%的置信水平上显著,这反映出信息化水平提高有助于显著扩大农业经营规模和提高农业经营收入。进一步地,模型3的结果表明,农地转入规模在1%的置信水平上显著提高农业经营收入,而手机话费和上网费对农业经营收入促进作用的显著性和系数略有下降,表明农地转入规模是信息化提高农业经营收入的中介变量,且起到部分中介作用,从而验证研究假设1。类似地,模型4的结果表明,电脑网费有助于提高农业经营收入,且在1%的置信水平上显著;模型5的结果表明,电脑网费有助于扩大农地转入规模,且在5%的置信水平上显著。进一步地,模型6的结果表明,农地转入规模在5%的置信水平上显著提高农业经营收入,而电脑网费对农业经营收入促进作用的系数略有下降,表明农地转入规模是信息化提高农业经营收入的中介变量,且起到部分中介作用,进而验证上述研究结果具有稳健性。

(二)稳健性检验

1.其他要素市场的影响

信息化水平提高降低农业经营者参与农村要素市场的交易成本,不仅有助于改善土地要素可得性,还有助于改善资本、劳动力等其他要素可得性,从而促进要素配置效率,提高农业经营收入[17,24-25]。因此,信息化对农地流转和农业经营收入的影响可能是因为信息化改善要素配置效率,从而促进农业经营收入。为排除这一竞争性机制的影响,这里依据样本户是否参与资本、劳动力等其他要素市场(即是否参与正规借贷和是否雇佣外村劳动力)进行分类,分析不同类型样本户信息化是否通过改善土地要素可得性影响农业经营收入(表4)。模型7和模型8分别给出未借贷户和借贷户信息化是否通过改善土地要素可得性影响农业经营收入,模型9和模型10分别给出未雇工农户和雇工农户信息化是否通过改善土地要素可得性影响农业经营收入。

模型7的结果表明,对未借贷户而言,农地转入规模在1%的置信水平上显著提高农业经营收入,而手机话费和上网费对农业经营收入正向影响的显著性和系数略有下降,表明农地转入规模是未借贷户信息化提高农业经营收入的中介变量,且起到部分中介作用。然而,模型8的结果表明,对借贷户而言,农地转入规模以及手机话费和上网费对农业经营收入的影响均不显著,这可能是因为在农村借贷市场不完善的情境中,信息化水平提高并未显著降低农村借贷市场的交易成本,而正规借贷无法完全满足借贷户扩大经营规模的资金需求,导致资本和农地规模不匹配,从而减弱农地转入规模以及手机话费和上网费对农业经营收入的影响。

模型9的结果表明,对未雇工农户而言,农地转入规模在1%的置信水平上显著提高农业经营收入,而手机话费和上网费对农业经营收入的促进作用不显著,表明农地转入规模是未雇工农户信息化提高农业经营收入的完全中介变量。然而,模型10的结果表明,对雇工农户而言,农地转入规模促进农业经营收入,但效果并不显著,这可能是因为农村劳动力市场不完善导致劳动力和农地规模不匹配,从而减弱农地转入规模对农业经营收入的影响。上述结果表明,排除其他要素市场的影响后,信息化水平提高仍通过扩大农地转入规模促进农业经营收入,因而本文的研究结論具有稳健性。

2.内生性问题

本文使用村庄固定效应模型,有助于控制村级层面无法观测变量的影响,利用户主特征和家庭特征尽可能控制个体层面变量的影响,但始终无法消除个体层面无法观测变量的影响,可能存在遗漏变量、逆向因果等内生性问题。这里使用对弱工具变量更不敏感的有限信息最大似然估计法(LIML)进行稳健性检验,可降低弱工具变量对估计结果的影响。本研究选择农业经营者是否通过手机联系农地交易方和农忙时打电话雇工的平均次数作为手机话费和上网费的工具变量,这是因为手机话费和上网费与通过手机联系农地交易方和农忙时打电话雇工的平均次数正相关,而通过手机联系农地交易方和农忙时打电话雇工次数并未直接影响农业经营收入,从而保证工具变量的外生性。

表5给出工具变量法的估计结果。结果表明,手机话费和上网费显著增大

农地转入规模和农业经营收入,因而本文的研究结论具有稳健性。第一阶段的估计结果显示,農业经营者通过手机联系农地交易方有助于在5%的水平上显著提高手机话费和上网费。类似地,农忙时打电话雇工次数多有助于在10%的水平上显著提高手机话费和上网费。此外,Basmann检验的估计结果F值分别为1.897(p=0.169)和2. 569(p=0.109),因而不必担心存在过度识别问题。

六、进一步讨论:信息化对农地转入规模的影响机制

表6给出信息化、交易成本对农地转入规模影响的估计结果。模型11给出参与农地流转农户的手机话费和上网费对农地转入规模的影响。模型12和模型13分别给出参与农地流转农户的手机话费和上网费对农地流转对象是否来自外乡镇和谈判复杂程度的影响,模型14和模型15在模型11的基础上,加入流转对象是否来自外乡镇和谈判复杂程度等交易成本变量,分析手机话费和上网费是否通过农地流转市场的交易成本影响农地转入规模。

模型11的结果表明,参与农地流转农户的手机话费和上网费在1%的水平上显著增大农地转入规模。模型12和模型13的结果表明,手机话费和上网费在10%的水平上显著扩大农地流转对象范围,而在5%的水平上显著减少农地流转谈判复杂程度,表明手机话费和上网费有助于显著降低参与农地流转市场的交易成本。进一步地,模型14的结果表明,扩大农地流转对象范围有助于显著增加农地转入规模,而手机话费和上网费对农地转入规模促进作用的系数略有下降,表明扩大农地流转对象范围是手机话费和上网费促进农地转入规模的中介变量,且起到部分中介作用。类似地,模型15的结果表明,农地流转谈判复杂程度在1%的置信水平上显著抑制农地转入规模,而手机话费和上网费对农地转入规模促进作用的显著性和系数略有下降,表明农地流转谈判复杂程度是手机话费和上网费扩大农地转入规模的中介变量,且起到部分中介作用。上述结果表明,信息化通过降低参与农地流转市场的搜寻成本和谈判成本扩大农地转入规模,从而验证研究假设2。

表7给出信息化对产权稳定性认知影响的估计结果。模型16给出手机话费和上网费对农地权属认知的影响,模型17和模型18分别给出手机话费和上网费对转让权和抵押权等农地权利认知的影响,模型19给出手机话费和上网费对土地承包经营权期限再延长30年认知的影响。

模型16的结果表明,手机话费和上网费改善农户的农地权属认知,但效果并不显著,模型17和模型18的结果分别表明,手机话费和上网费改善农户的转让权和抵押权等农地权利认知,但效果并不显著。类似地,模型19的结果表明,手机话费和上网费改善土地承包经营权期限再延长30年认知,但效果仍不显著。可能的原因是农业经营者并未通过手机等信息化工具了解农地权属、农地权利和农地政策等相关信息,导致信息化水平提高并未显著改善农地产权稳定性认知。因此,这里并未继续分析产权稳定性认知的中介作用。

七、结论与政策建议

本文构建了信息化、农地流转与农业经营收入的理论框架,利用762户专业化苹果种植户的调查数据,实证检验信息化是否通过降低参与农地流转市场的交易成本和稳定产权风险预期扩大农地转入规模,进而提高农业经营收入,最终实现共同富裕的目标。

本文的研究结论包括:手机话费和上网费不仅有助于在5%的水平上显著提高农业经营收入,还有助于在1%的水平上显著扩大农地转入规模。进一步地,农地转入规模在1%的水平上显著提高农业经营收入,且手机话费和上网费对农业经营收入促进作用的显著性和系数略有下降,表明农地转入规模是手机话费和上网费提高农业经营收入的中介变量,且起到部分中介的作用。此外,这里进行了一系列的稳健性检验。首先,本文利用电脑网费表征信息化水平。结果表明,电脑网费显著增加农业经营收入和农地转入规模,而农地转入规模是电脑网费提高农业经营收入的部分中介变量。其次,本文排除其他要素市场的影响。结果表明,控制信息化改善要素配置效率后,信息化仍通过扩大农地转入规模提高农业经营收入。最后,本文利用工具变量法进行检验。结果显示,信息化水平提高有助于显著增加农业经营收入和农地转入规模,因而本文的研究结论具有稳健性。

从影响机制上看,信息化水平提高通过降低农地流转的搜寻成本和谈判成本显著扩大农地转入规模。经验证据表明,手机话费和上网费显著扩大农地流转对象范围,同时减少农地流转谈判复杂程度,表明手机话费和上网费有助于显著降低参与农地流转市场的交易成本。进一步地,扩大农地流转对象范围有助于显著扩大农地转入规模,而手机话费和上网费对农地转入规模促进作用的系数略有下降,表明扩大流转对象范围是手机话费和上网费促进农地转入规模的中介变量,且起到部分中介作用。类似地,农地流转谈判越复杂越显著抑制农地转入规模,而手机话费和上网费对农地转入规模促进作用的显著性和系数略有下降,表明农地流转谈判复杂程度是手机话费和上网费促进农地转入规模的中介变量,且起到部分中介作用。然而,手机话费和上网费并未显著改善农户的农地权属认知、转让权和抵押权等农地权利认知以及土地承包经营权期限再延长三十年认知,这可能是因为农业经营者并未通过手机等信息化工具了解农地相关信息。

信息化水平提高降低农业经营者参与农地流转市场的交易成本,从而改善农地要素可得性,进而提高农业经营收入,但信息化水平提高并未显著增强农业经营者产权稳定性认知。为此,本文建议:(1)支持和鼓励手机、电脑等信息化工具在农村的应用,提高农业经营者参与要素市场的信息获取意识和能力。以手机为代表的信息化工具有助于降低获取外部信息的成本,增加农业经营者接触网络信息的机会,从而有助于降低参与农村要素市场的交易成本,优化农业生产决策和要素配置效率,但这在很大程度上依赖于农业经营者具备良好的信息获取意识和能力。(2)深化以降低产权风险预期为目标的农地产权制度改革,积极利用多种信息化工具宣传农地产权制度改革内容。培育农地流转市场的必要前提在于明晰的农地产权结构以及由此导致的较高的农地产权稳定性,而这依赖于以降低产权风险预期为目标的农地产权制度改革。更关键的是,农业经营者对农地产权制度改革内容的了解程度或认知直接决定产权制度改革的政策效果。因此,有必要积极利用信息化工具宣传农地产权制度改革的相关内容,改变农业经营者传统观念或认知,提高农地产权稳定性预期。

参考文献:

[1]李谷成,李烨阳,周晓时.农业机械化、劳动力转移与农民收入增长:孰因孰果?[J].中国农村经济,2018(11):112-127.

[2]冒佩华,徐骥.农地制度、土地经营权流转与农民收入增长[J].管理世界,2015(5):63-74,88.

[3]梁虎,罗剑朝,张珩.农地抵押贷款借贷行为对农户收入的影响:基于PSM模型的计量分析[J].农业技术经济,2017(10):106-118.

[4]肖卫,肖琳子.二元经济中的农业技术进步、粮食增产与农民增收:来自2001—2010年中国省级面板数据的经验证据[J].中国农村经济,2013(6):4-13,47.

[5]曾亿武,郭红东,金松青.电子商务有益于农民增收吗:来自江苏沭阳的证据[J].中国农村经济,2018(2):49-64.

[6]卢华,胡浩.土地细碎化、种植多样化对农业生产利润和效率的影响分析:基于江苏农户的微观调查[J].农业技术经济,2015(7):4-15.

[7]李星光,霍学喜.农地确权和非正式规则如何影响农地流转租金[J].江西财经大学学报,2021(6):88-97.

[8]何大安.互联网应用扩张与微观经济学基础:基于未来“数据与数据对话”的理论解说[J].经济研究,2018(8):177-192.

[9]阮荣平,周佩,郑风田.“互联网+”背景下的新型农业经营主体信息化发展状况及对策建议:基于全国1394个新型农业经营主体调查数据[J].管理世界,2017(7):50-64.

[10]AKER J C,KSOLL C.Can mobile phones improve agricultural outcomes?Evidence from a randomized experiment in Niger[J].Food Policy, 2016,60:44-51.

[11]侯建昀,霍學喜.信息化能促进农户的市场参与吗:来自中国苹果主产区的微观证据[J].财经研究,2017(1):134-144.

[12]MUTO M,YAMANO T.The impact of mobile phone coverage expansion on market participation:Panel data evidence from Uganda[J].World Development,2009,37(12):1887-1896.

[13]ZHOU D,LI B Q.How the new media impacts rural development in China:An empirical study[J].China Agricultural Economic Review,2017,9(2):238-254.

[14]朱秋博,白军飞,彭超,等.信息化提升了农业生产率吗?[J].中国农村经济,2019(4):22-40.

[15]韩海彬,张莉.农业信息化对农业全要素生产率增长的门槛效应分析[J].中国农村经济,2015(8):11-21.

[16]李士梅,尹希文.中国农村劳动力转移对农业全要素生产率的影响分析[J].农业技术经济,2017(9):4-13.

[17]刘晓倩,韩青.农村居民互联网使用对收入的影响及其机理:基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据[J].农业技术经济,2018(9):123-134.

[18]程名望,张家平.互联网普及与城乡收入差距: 理论与实证[J].中国农村经济,2019(2):19-41.

[19]杨柠泽,周静,马丽霞,等.信息获取媒介对农村居民生计选择的影响研究:基于CGSS2013调查数据的实证分析[J].农业技术经济,2018(5):52-65.

[20]张永丽,徐腊梅.互联网使用对西部贫困地区农户家庭生活消费的影响:基于甘肃省1735个农户的调查[J].中国农村经济,2019(2):42-59.

[21]刘湖,张家平.互联网对农村居民消费结构的影响与区域差异[J].财经科学,2016(4):80-88.

[22]钟甫宁,纪月清.土地产权、非农就业机会与农户农业生产投资[J].经济研究,2009(12):43-51.

[23]史新杰,高叙文,方师乐.劳动力转移、模式分异与农户务农收入:基于全国“十县百村”的实证分析[J].经济学家,2019(4):103-112.

[24]AKER J C.Dial “A” for agriculture:A review of information and communication technologies for agricultural extension in developing countries[J].Agricultural Economics,2011,42(6):631-647.

[25]NAKASONE E,TORERO M, MINTEN B.The power of information:The ICT revolution in agricultural development[J].Annual Review of Resource Economics,2014,6:533-550.

[26]冒佩华,徐骥,贺小丹,等.农地经营权流转与农民劳动生产率提高:理论与实证[J].经济研究,2015(11):161-176.

[27]侯建昀,霍学喜.专业化农户农地流转行为的实证分析:基于苹果种植户的微观证据[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016(2):93-104,155.

[28]李星光,刘军弟,霍学喜.社会信任对农地租赁市场的影响[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020(2):128-139.

[29]田传浩,方丽.土地调整与农地租赁市场:基于数量和质量的双重视角[J].经济研究,2013(2):110-121.

[30]丰雷,任芷仪,张清勇.家庭联产承包责任制改革:诱致性变迁还是强制性变迁[J].农业经济问题,2019(1):32-45.

[31]申始占.农地三权“分置”的困境辨析与理论建构[J].农业经济问题,2018(7):46-57.

[32]DEININGER K,JIN S Q.Tenure security and land-related investment: evidence from Ethiopia[J].European Economic Review,2006,50(5):1245-1277.

[33]王迪,王汉生.移动互联网的崛起与社会变迁[J].中国社会科学,2016(7):105-112.

[34]李功奎,钟甫宁.农地细碎化、劳动力利用与农民收入:基于江苏省经济欠发达地区的实证研究[J].中国农村经济,2006(4):42-48.

[35]FOLTZ J D.Credit market access and profitability in Tunisian agriculture[J].Agricultural Economics,2004,30(3):229-240.

[36]肖严华.劳动力市场、社会保障制度的多重分割与中国的人口流动[J].学术月刊,2016(11):95-107.

[37]侯建昀,刘军弟,霍学喜.专业化农户农地流转及其福利效应:基于1079个苹果种植户的实证分析[J].农业技术经济,2016(3):45-55.

[38]BARON R M,KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual,strategic,and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

Abstract:

In the context of the Household Responsibility Systems, farmland is regarded as the most important household assets for apple growers, and equal distribution of land resulting from the systems of farmland property rights resulted in the issue of land fragmentation and had difficulty in reducing the costs of agricultural production, which restricted the improvement of agricultural income. But with human society entering into the informatization era, informatization re-plasted the specific situation of the development of farmland transfer markets and improved the ability of information acquisition and information processing, which changed profoundly the allocation efficiency of rural factors and consequently, provided an important opportunity for improving agricultural income. Thus, this paper established a theoretical framework for impacts of informatization on farmland transfer and agricultural income from the perspectives of reducing the transaction costs of participating in farmland transfer and strengthening the cognition of land tenure security, which was empirically examined by using OLS model, Logit model, Ologit model and the survey data of 762 apple growers. The results indicate that: the application of informatization tools such as mobile phones not only boosted significantly agricultural income at the 5% level, but also increased significantly the size of transfer-in farmland at the 1% level. Further, the size of transfer-in farmland was a partial mediating variable for positive impact of informatization on agricultural income. After using these methods such as replacing the proxy variables, excluding the competitive mechanisms and instrumental variables method, above-mentioned results were still robust. From the perspective of the influencing mechanisms, informatization enhanced significantly the size of transfer-in farmland and improved the land accessibility by reducing searching costs and negotiation costs of participating in farmland transfer markets, and searching costs and negotiation costs were the partial mediating variables for positive impact of informatization on the size of transfer-in farmland. However, the application of information tools such as mobile phones did not significantly improve farmers recognition of the farmland ownership, the recognition of land rights including transfer right and mortgage right, and the recognition of the extension of the term of land contract right for another 30 years because farmers did not use information-based tools such as mobile phones to understand the relevant information about land rights. Based on the above research results, this paper puts forward the following policy recommendations: 1) The application of information tools such as mobile phones and computers in rural areas should be supported and encouraged to strengthen the awareness and ability of information acquision for agricultural operators to participate in the factor markets. 2) The reform of farmland property right systems with the aim of reducing the expectation of the risk of farmland property right should be deepened, and a variety of information tools should be actively used to publicize the content of farmland property rights system reform, which changes the traditional concept or cognition for farmers and improves the expectations of the stability of farmland property rights.These conclusions in this paper are conducive to not only understanding the operational mechanisms of farmland transfer markets in the context of informatization, but also increasing the number of agricultural income, which achieves the goals of common prosperity.

Key words: agricultural income; transfer-in farmland; informatization; transaction costs; the cognition of tenure security

(責任编辑 傅旭东)