中国数字经济发展的时空分异及影响因素研究

2023-07-21吕雁琴范天正

吕雁琴 范天正

摘要:

党的二十大报告中明确提出了建设数字中国、加快发展数字经济。目前各地区间仍存在“数字鸿沟”问题,剖析数字经济发展的时空差异是实现数字经济均衡发展的重要前提。基于此,文章以2013—2019年中国31个省份的面板数据为樣本,构建数字经济发展评价指标体系,通过熵权法计算出各省域数字经济的发展水平,运用Dagum基尼系数实证分析东中西地区数字经济发展水平的差异及时空变化规律,并通过地理探测器来考察经济社会因素对数字经济影响的时空分异。结果表明:北京、上海、江苏、浙江、山东和广东六地数字经济发展水平处于全国前列,而新疆、西藏、青海等西部地区数字经济发展程度较低。2013—2019年均增长率最大的地区是重庆,增幅达8.4%,其次是西藏、贵州和四川,年均增长率分别为8.3%、7.4%和4.8%。中国各地区数字经济发展差异明显,空间上呈现出自东向西阶梯递减的趋势。从时间分布来看,2013—2019年间,中国中西部整体的数字经济发展水平在提高,但东北地区省份数字经济水平处于波动下降趋势。总的来说,数字经济发展的时空分异明显。数字经济在东中西地区发展的不平衡主要是由区域间差异所引起,区域间基尼系数最大的为西部—东部,而中部—西部区域间的基尼系数最小。中部—东部地区的区域间基尼系数在考察期内不断上下波动。西部—东部数字经济差异在前期不断上升,在2014年时达到峰值,而后大体上区域差异具有整体收敛的趋势。中部—西部的区域间差异总体来说变动不大,在2014年后基本趋于稳定。东部地区区域内各省份数字经济发展水平的差异最大而中部地区各省份数字经济差异则是最小。东部地区的区域内基尼系数出现了轻微上升,中部地区数字经济差异在2016年前较为稳定,在2017—2019年存在明显的扩大,西部地区区域内差异处于不断波动状态,但总体上存在上升的趋势。从全国范围来看,第三产业发展水平、市场化程度和经济水平为导致全国数字经济分异的决定性因素。社会经济因素对区域数字经济水平的影响呈现出明显的差异性,不同时间、地区各驱动要素的作用强度并不相同,因此数字经济高质量发展政策的制定应考虑不同指标影响程度在时间和地区的差异性,从而使其更具针对性。

关键词:数字经济;评价指标体系;Dagum基尼系数;地理探测器;时空分异

中图分类号:F49 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2023)03-0047-14

引言

在全球经济复苏困难与国际形势不稳定的背景下,以出口贸易与投资拉动经济增长的旧动能方式渐显乏力,以数字经济为代表的新型发展模式成为推动中国经济高质量发展和构建国内国际双循环新发展格局的新动能。党的二十大报告提出,要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。2020年中国信息通信研究院公布的相关数据显示

数据来源于中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020)》。,数字经济在经济发展中所占比重由2005年的14.2%提升至2019年的36.2%,数字经济的高速发展成为中国应对经济下行压力的关键抓手。我国2021年政府工作报告也提出,强调中国亟需打造数字经济新优势,加快数字产业化和产业数字化等新业态的打造。另外,已有研究发现发展数字经济不仅从微观上提升出口企业应对不确定性风险的能力,还可以从宏观上推动中国高质量就业和经济的高质量发展[1-2]。可见,数字经济对增强经济韧性和改善社会民生等方面都具有重要作用,且这种重要性越发凸显。然而,目前我国数字经济不均衡发展问题较为突出,已影响了我国整体数字经济的发展质量[3]。因此,本文从时空分异的角度,对中国数字经济发展的分布特征进行全面系统分析,并识别各诱发因素对数字经济分异的影响状况,进而提出差异化的发展策略,为推动我国数字经济区域协调发展提供政策参考。

数字经济是空间经济学研究的热点话题,国内外学者运用不同方法对数字经济展开了丰富的研究。在关于数字经济的时空分布规律研究方面,一些学者从全国的尺度去研究数字经济的分布特征:潘为华等利用Kernel核密度分析了2012—2019年全国及东、中、西和东北四大区域数字经济发展的动态演进,得出数字经济具有明显的空间差异性,但是这种差异存在收敛的趋势[4]。在四大区域的基础上,王军等还增加了对五大经济带的研究,运用泰尔指数、莫兰指数与自然断点等方法分析了中国2013—2018年数字经济的时空演变格局,研究表明中国数字经济呈现出由东至西、由沿海到内陆依次递减的趋势[5]。也有一些学者探究数字经济在特定区域的时空分布规律,如钟业喜和毛炜圣利用莫兰指数与Getis-Ord G*指数分析2016年长江经济带数字经济的空间分异格局[6],田俊峰等通过泰尔指数对2016年东北地区数字经济的发展状况进行研究[7]。此外,还有一些学者着眼于数字经济绩效的时空分布特征,如李研根据测算的中国数字经济产出效率的数据来探讨其地区差异与动态演变[8]。

关于数字经济影响因素的研究,学者主要集中于探究社会和经济因素对地区数字经济发展所产生的影响。姚震宇运用空间滞后和空间误差模型探究市场化与数字经济之间的关系,发现市场化程度提高能显著促进数字经济的发展[9]。刘传明等基于空间滞后模型分析数字经济的驱动因素,得出地区经济发展、外资依存度与政府干预度等因素影响着中国数字经济的发展[10]。针对影响因素的回归系数可能在各样本点存在较大差异的问题,钟业喜和毛炜圣利用地理加权回归模型分析了信息化水平、产业结构和人力资本等因素对长江经济带数字经济影响的空间异质性[6]。综上,利用OLS、SAR等传统计量模型只能从全局角度分析各影响因素和数字经济之间的关系,得到的回归系数是各地区平均后的结果。然而,不同地区的社会经济发展对数字经济发展影响不仅具有明显的空间差异,还具有时间上的差异,这使得目前学界对数字经济的影响因素研究具有一定的局限性,不能较好揭示各因素作用的时空异质特征。

本文的边际贡献在于:(1)目前虽然关于数字经济分布特征的研究较为丰富,但大多数学者基于机构测算的数字经济发展指数展开研究,掣肘了研究数字经济的时间跨度,未能更加全面地反映数字经济既在时间维度也在空间维度的分布特征。(2)在方法的使用上,虽然大部分学者注意到数字经济在东中西地区的显著差异,但鲜少有学者进一步用Dagum基尼系数探究差异的来源与贡献以及在时间维度上的变化,从而使得本文能补充现有研究的不足。(3)本文利用地理探测器分析方法和Dagum基尼系数进行一定的衔接,既说明中东西部各地区数字经济分异的来源与贡献,还考察了各探测因子对数字经济分异决定力的时空变化,从而使这方面研究更加完整。

一、研究方法与指标体系

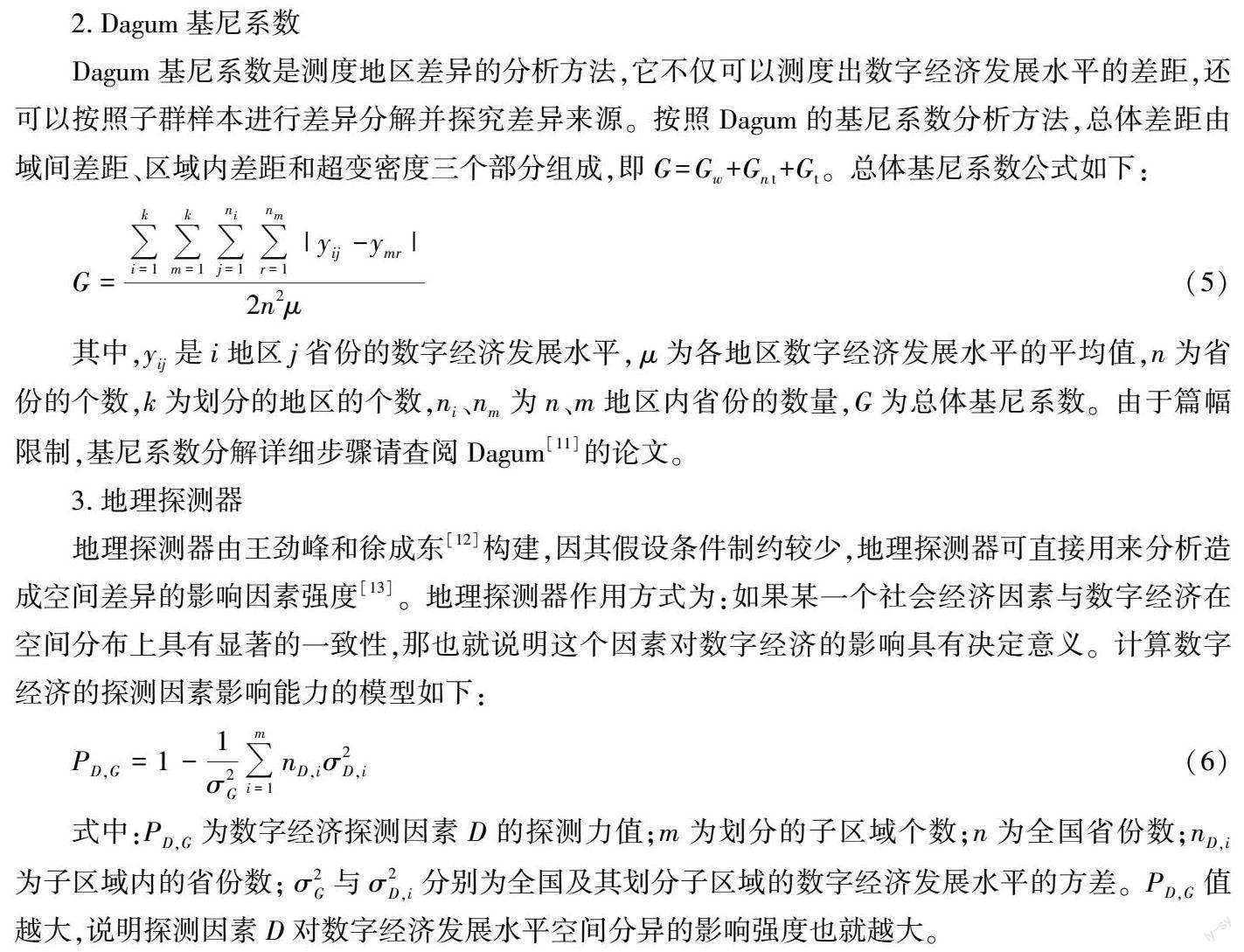

(一)研究方法

1.指标权重测度

主观赋权法由于具有较强的随机性和臆断性,导致测量结果的误差较大,因此,本文选用熵权法对各省份数字经济的发展水平进行测度。熵权法是一种客观赋权法,赋权的原理是根据指标的变异系数对权重进行计算,若变异系数越大则相应计算出来的权重就越大,反之,则越小。在运用熵权法前,需要对所有数字经济三级指标进行标准化处理,避免量纲的差异对测算结果的影响,公式如下:

(二)指标体系

目前國内主流数字经济发展指数主要由腾讯研究所和赛迪顾问等机构公布,但有学者指出,这些机构公布的数字经济发展指数的评价体系较为单一片面,如赛迪指数重视的是信息化向数字经济的过渡,腾讯研究所侧重的是互联网方面对数字经济的影响[14]。由于机构在数字经济指数构建上的不足,本文参考张雪玲和焦月霞[15]、刘军等[16]、王军等[5]指标体系构建方式将数字经济划分为数字基础、数字产业和数字环境3个一级指标。数字基础是数字经济发展的重要支撑,依托大数据、互联网等发展起来的数字经济在前期需要大量数字基础设施铺设,本文从网络基础建设状况和移动基础建设状况两方面对数字基础进行衡量;数字产业是数字经济发展过程中产生的新业态,包括数字产业化和产业数字化两个部分[17],数字产业化指的是主要围绕数字技术、数字创新等开展的信息产业,产业数字化则指的是传统产业部门与数字技术结合所带来的效率提升与产出增加;数字环境是数字经济发展的现实表征,本文用数字生活环境和数字创新环境来衡量,数字生活环境代表数字经济给人们现实生活带来的影响,数字创新环境代表数字经济未来发展的趋势。因此,本文将3个一级指标进一步划分为6个二级指标和19个三级指标,构建中国各省份数字经济发展评价指标体系,具体的指标体系与所有数据来源如表1所示,其中有部分数据,如数字电视普及率用数字电视用户数占总人口比例来衡量。数据来源于国家统计局网站、《中国劳动统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。

二、中国数字经济发展水平的时空分异

(一)数字经济的时空分布特征

表2显示了2013—2019年各省份数字经济发展水平得分的测算结果。可以看出,位于东部地区的北京、上海、江苏、浙江、山东和广东六地数字经济发展水平处于全国前列,而新疆、西藏、青海等西部省份数字经济发展程度较低,相较东部省份仍有较大差距。中国各省域数字经济发展水平呈现出不同趋势特征,其中2013—2019年均增长率最大的地区是重庆,增幅达8.4%,其次是西藏、贵州和四川,年均增长率分别为8.3%、7.4%和4.8%。值得一提的是,川渝地区为西部数字经济发展的重要支撑,数字经济发展水平得分在整个西部地区的年均占比达到25%,近年来在“工业互联网一体化”“成渝地区双城经济圈”等政策的推动下,川渝数字经济发展速度迅猛,发展态势较好。中国东北各省数字经济发展呈下降趋势,2013—2019年均增幅为-5%左右,第三产业发展落后、科研投入不足和人口素质偏低可能是导致东北部数字经济发展处于落后地位的主要原因[7]。

从空间分布来看,全国各地区数字经济水平从整体上呈现出由东向西梯度递减的态势,发展不平衡的问题突出。从时间分布来看,2013—2019年间,中国中西部整体的数字经济发展水平在提高,但东北地区省份数字经济水平处于波动下降趋势。总体而言,中国数字经济发展存在明显的时空非均衡特征,中国数字经济的区域协调发展可能面临较大困难。

(二)数字经济发展的时空差异分析

从上文可知,中国数字经济发展水平具有明显的空间非均衡分布特征,具体表现为从东到西呈依次递减状态,针对这一不平衡发展状态,有必要展开进一步的研究,明确数字经济发展水平在东中西三个地区差异大小及其随时间变化趋势。基于此,本文从三大地区的视角,利用Dagum基尼系数分解法,将我国数字经济的地区差异分解为东中西区域内差距、区域间差距以及超变密度。

1.总体差异

表3的列2—列5显示了2013—2019年数字经济发展水平总体差异来源及其贡献。在考察期内,区域间差距是总体差距的主要来源,年均贡献率为70.94%,这说明了数字经济的发展不平衡问题主要是由区域间差异所引起的;区域内差距的年均贡献率为23.61%,仅次于区域间贡献率,这表明区域内差异也是导致数字经济发展质量不高的重要原因;超变密度的贡献率,即反映数字经济发展中的各地区交叉重叠问题,对总体差异的贡献率最小,年均贡献率仅为5.45%。总体基尼系数值年均值为0.344,从时间维度考虑,总体差距基本上处于波动下降的趋势,说明数字经济发展水平差距存在收敛现象。这主要是由于青海、甘肃、云南和陕西等省份由于数字基础较差,数字经济在数字化基础建设的不断完善下处于快速上升的态势,展现出一定的后发优势。而广东、北京、江苏等省份整体变化幅度不大,这可能是因为依托于优越的地理位置以及发达的经济基础条件,使得东部沿海等省份数字经济发展水平处于全国前列,但在高水平的发展状态下进一步提高其发展速度对这些地区的资源配置能力和科技转化水平提出了更高的要求,而如何突破制约瓶颈,提高数字经济发展速度和质量是现阶段高水平发展省份值得思考的关键问题[18]。综上,全国低发展水平的省份呈现出较高的发展速度,而较高发展水平的省份表现出较低的发展速度从而使得总体差异在考察期内缩小,整体呈现出一定的均衡化走向。

2.区域内差异

表3的列6—列8显示了2013—2019年东中西三个地区数字经济发展水平区域内基尼系数。考察期内数字经济基尼系数均值由大到小依次为东部地区、西部地区和中部地区,这表明东部地区区域内各省数字经济发展水平的差异最大而中部地区各省数字经济差异则是最小。从时间角度来看,东部地区的区域内基尼系数出现了轻微上升,中部地区数字经济差异在2016年前较为稳定,在2017—2019年存在明显的扩大,西部地区区域内差异处于不断波动状态,但总体上是存在上升的趋势。原因在于,作为老牌工业区的辽宁省由于具有良好的工业基础使得数字经济发展在前期具有较高水平,但由于第三产业发展、人口素质等原因使得数字经济在后期一直处于下降趋势,逐渐和浙江、江苏、广东等东部沿海省份拉开差距,使得东部地区内基尼系数大于中西部地区且差距不断攀升。西部地区区域内基尼系数的上升主要因为青海、新疆、甘肃等省份数字化基础较为薄弱,数字经济增长速度受到掣肘,而重庆、四川、贵州、陕西等省份加强与东部地区的联系,凭借东部地区扩散效应的影响使其数字经济发展水平较高且增速较快,扩大西部地区内部数字经济发展不均衡,导致西部地区内基尼系数上升且高于中部地区。而中部地区内部差异近些年的扩大主要是由山西、湖南等省份数字经济发展水平的剧烈波动所导致。

3.区域间差异

表3的列9—列11反映了2013—2019年东中西三个地区数字经济发展水平区域间的基尼系数,反映了数字经济发展水平在各区域之间的差异。在考察期内,区域间基尼系数最大的为西部—东部,年均值达到0.480,而中部—西部区域间的基尼系数最小,年均值仅为0.187,符合学者所认为的数字经济发展水平呈现出由东到西阶梯递减的态势[19-21]。从时间维度分析,中部—东部地区的区域间基尼系数在考察期内不断上下波动,说明了中部—东部地区数字经济发展水平的区域间差异处于波动状态。西部—东部数字经济差异在前期不断上升,在2014年时达到峰值,而后大体上区域差异具有整体收敛的趋势,这主要是因为2013—2014年浙江、江苏、上海等各省份凭借着规模效应使得数字经济水平在这一时期得到快速增长,拉开了与西部地区之间的差距,但随着东部地区各省产业结构的调整和产业的转型升级使得数字经济增速放缓[18],与此同时西部各省份数字经济水平在不断上升,西部—东部的区域间差异在2014年后缩小。中部—西部的区域间差异总体来说变动不大,在2014年后基本趋于稳定。

三、数字经济时空分异的影响因素探测

(一)影响因素的选择

由于中国数字经济发展呈现非均衡的时空分布特征,并且各地区的影响因素存在较大差异,各影响因素造成数字经济时空分异的贡献不同,因此需要从全局和局部来探讨导致中国数字经济发展时空分异的原因。本文结合目前关于数字经济影响因素的研究[22-25],从经济发展基础和社会发展基础两方面选取指标,构建数字经济分异的影响因素指标体系,详情见表4。城市化率的数据来源于《中国城市统计年鉴》,除了市场化指数和城市化率外所有的数据来源于中国国家统计局网站。

经济发展水平在一定程度上反映了一个地区集约资源和基础设施建设的能力,人才具有趋优性,资本具有趋利性,一个地区经济发展水平的提高会导致边际收益水平的上升,人才、资本等流动性要素就会流入,基础设施相应也会打造得更加完善,数字经济发展也会越迅速。同时经济发展水平较高的地区往往会追求经济的高质量发展,数字经济依托大数据和互联网等形成规模经济和范围经济[26],成为经济发展水平较高地区转变经济发展方式和追求经济高质量发展的重要手段,因此经济发展水平较高的地区会着力推动数字经济的发展。

数字经济的发展对开放程度也具有一定的依赖性,数字贸易作为数字经济发展下新型的贸易模式,融合了全球贸易、大数据和互联网技术来降低贸易成本和更新商业模式等[27],对外开放程度较高的地区为了抢占数字贸易的先机和提高自己的竞争优势往往加快对数字经济的发展,同时对外开放还能为本地引入国外关于数字经济的先进技术和服务,吸收数字经济的发展经验[28]。

市场化程度也是数字经济的重要影响因素,数据是数字经济的生产要素,市场化的发展能够提升数据这一生产要素在市场经济中的配置效率,推动数字要素与传统产业的融合,从而促进数字经济的发展[29]。除此外,市场化程度的发展能够激发技术交易市场的活力,通过完善市场法制法规等手段保护专利者的权益和推动技术交易活动的成交,促进数字技术的进步和数字经济的发展[28]。

产业结构和第三产业发展水平也对数字经济发展水平的空间分异产生重要影响。对于产业结构指标的选取,本文借鉴钟业喜和毛炜圣[6]的研究,采用第三产业占GDP的比重来衡量产业结构状况,产业结构的升级不仅能促进劳动力、资本这种传统型生产要素,还能推动数据这种新要素向高附加值的部门流动,提高生产要素的配置效率,实现数字经济的发展[30]。关于第三产业发展水平对数字经济的影响方面,现代服务业的发展推动了网络购物、数字支付等新业态的出现,促进了数字经济在生活方面的应用[7]。梅特卡夫定律认为网络的价值和网络节点数的平方成正比。现代服务业的发展使得网络节点数以万计地增加,网络的效应和福利水平也相应呈现出几何式增长,从而决定了现代服务业的网络增值效应并推动数字经济的发展[31]。

随着消费者需求的多样化发展,消费愈发成为影响数字经济的重要因素。近几年来,年轻人成为消费的主力军,年轻人对消费的个性化和多样化要求挑战了传统标准化和单一的生产经营模式,倒逼生产者通过数字化赋能方式来收集消费信息并将其作为核心要素投入生产中,推动数字化的进步[32]。

除经济基础因素外,高等教育水平、政府干预等社会基础因素對数字经济发展水平的空间分异也具有显著作用。数字经济的发展高度依赖数字技术,数字技术是基于一定的算法对连结在一起的大数据进行挖掘,绝大多数的数字技术对使用者的建模、统计分析等能力有较高的要求。数字行业技术门槛较高且学习周期长使得中国目前数字人才供需失衡,人才成为数字经济发展的最大难题,对于数字经济发展较为落后地区,提高高等教育水平对于跨越数字鸿沟具有重要意义[33-34];在政府干预方面,基础设施建设以科学技术为支撑,数字经济作为新兴的经济形式离不开政府的政策与资金支持;城乡经济二元结构使得信息流、资金流、商流和物流等无法在城乡之间无阻流通,农村在发展数字经济方面并不具备优势,城市化对数字经济具有重要影响;电子商务作为数字经济发展过程中的新业态相比于传统的门店经济能降低消费者的空间阻力,近年来得到快速发展,但是电子商务的优势非常依赖完善的交通体系,高效率的交通物流能降低成本和运输时间,对电子商务和数字经济的发展至关重要[35]。

(二)影响因素的探测

基于以上分析,本文选取经济水平、对外开放程度、市场化程度、产业结构等10个影响因素,利用地理探测器分析工具,分别计算探测因子对全国及东中西各地区数字经济发展水平的影响能力PD,G,结果如表5所示。

第一,从全国范围来看,第三产业发展水平、市场化程度和经济水平为导致全国数字经济分异的决定性因素,影响因子的年均PD,G值分别为0.64、0.63和0.60;北京、上海、江苏、浙江等地区由于第三产业发展更快、市场化更完善和经济发展水平更高,通过推动数字消费的网络增殖效应和集约资源等方式来促进数字经济的集聚式发展;与之相反,青海、甘肃、西藏和新疆等地区由于第三产业发展水平低、市场化和经济发展水平滞后使得自身在数字基础的建设和数字发展环境的打造等方面有所欠缺,造成了数字经济发展水平在全国层面的分异。但这些探测因素的影响程度在逐年减弱,而居民消费水平和政府干预对数字经济发展水平的PD,G值在快速增长,年均增长率分别为1.87%和4.83%。这说明决定性因素在各地区之间的差异在逐年缩小,数字经济发展水平较低的地区刺激居民消费增长和加大对科学技术的投入对数字经济发展具有重要意义。

第二,从区域范围来看,东部地区各探测因子对数字经济差异的影响力相对均衡。经济水平、市场化程度、第三产业发展水平和政府干预对东部地区数字经济分异影响较大,PD,G值均在0.45以上,其中政府干预是造成东部地区数字经济发展分异的最重要因素且年均增长最快,年均增速为4.13%,而经济水平、市场化程度、第三产业发展水平的PD,G值在减弱。究其原因,广东、北京、上海、浙江等数字经济发展水平较高的地区科研投入对数字经济的边际效益在不断递增,但对于河北、辽宁等省份来说缩小经济因素差距则更为重要。对于中部地区,交通状况是主导中部地区数字经济分异的核心因素,年均决定力为0.59,主要是因为中部地区地形跨度较大,以湖南、江西为代表的丘陵地貌省份和以河南、安徽为代表的平原地貌省份造成铁路密度在南北有很大差异,高效率的交通物流对电子商务的发展具有重要作用,从而交通发展状况推动中部地区的数字经济分异。中部地区政府干预的PD,G值在考察期内显著上升,从2013年的0.09上升到2019年的0.53,年均增长14.57%,一跃成为影响中部地区数字经济发展差异的重要因素,这主要归功于近年来湖北、江西和安徽凭借长江经济带的政策优势获得越来越多的政府科研财政投入,造成中部数字经济发展的分异。西部地区数字经济发展水平的各探测因子的影响力呈现出显著的层级性特征。其中对外开放程度和市场化程度是主导西部地区数字经济的核心因素,PD,G平均值分别为0.84和0.90;而产业结构与政府干预对数字经济发展水平的影响也较强,形成第二层级;其余探测因子的影响能力相对较弱,形成第三层级。新疆、青海、西藏等地区由于深居我国内陆,独特的地理位置以及对外开放起步较晚使得这些地区对外开放程度和市场化程度较低,不利于国外先进的数字技术的引进和数字经济的集聚式发展,相反,重庆作为直辖市并且靠近我国西南边境,在对外贸易往來和完善市场发展方面具有一定的优势,对外开放和市场化程度高于西部其他地区,使得这两个因素成为推动西部地区数字经济发展水平分异的核心决定力。未来加大西部地区对外开放程度和深化市场改革是促进西部地区数字经济发展的重要途经。

第三,从探测因子的角度来看,各因子在东中西不同地区对数字经济发展水平的分异表现出相同性和异质性。政府干预在各地区的影响程度都较大,这主要是因为作为数字经济发展核心动力的数字技术存在着门槛高、学习周期长等特征,数字技术的进步依赖于政府的科研财政投入,政府干预对于数字经济发展水平较低的地区能缩小数字鸿沟,对于数字发展水平较高的地区能增大潜力、促进可持续发展。居民消费水平和城市化水平在各地区的影响程度较小,目前这三个探测因子在各地区的决定力表现都较为一致。而余下探测因子在不同地区对数字经济发展水平的决定力差异较大。

四、研究结论与启示

以数字经济为代表的创新经济形式对中国经济高质量发展具有重要意义,本文以2013—2019为研究节点,构建数字经济发展评价指标体系并通过熵值法来计算31个省份的数字经济发展指数,利用Dagum基尼系数以及地理探测器分析方法对中国中东西地区数字经济发展水平差异进行局域分解,并对造成数字经济分异的影响因素进行探讨,为中国数字经济的全面发展作出积极探索。主要结论如下。

第一,2013—2019年中国各地区数字经济发展差异明显。位于东部地区的北京、山东、江苏、浙江、上海和广东六地数字经济发展水平处于全国前列,但增长速度较为缓慢,川渝地区为西部数字经济发展的重要支撑,发展速度迅猛、发展态势较好。从空间上来看,中国的数字经济水平呈现出自东向西阶梯递减趋势,东部地区数字经济发展水平最高,中部次之,而西部最为薄弱。

第二,数字经济在东中西地区发展的不平衡主要是由区域间差异所引起的,并且区域间差距对发展不平衡的贡献率在考察期内呈现出先上升后下降的倒U形演变趋势。东部地区区域内各省份数字经济发展水平的差异最大而中部地区各省份数字经济差异最小。对于区域间差异的考察,区域间基尼系数最大的为西部—东部,而中部—西部区域间的基尼系数最小,符合学者所认为的数字经济发展水平呈现出由东到西阶梯递减的态势。

第三,根据数字经济分异因子探测结果,社会经济因素对区域数字经济水平的影响呈现出明显的差异性。从全国的角度来看,第三产业发展水平、市场化程度和经济水平是导致全国数字经济分异的决定性因素,但这些探测因素的影响程度在逐年减弱。从区域的角度来看,东部地区各探测因子对数字经济差异的影响力相对均衡,经济水平、市场化程度、第三产业发展水平和政府干预对东部地区数字经济发展影响较大,政府干预是造成东部地区数字经济发展分异的最重要因素且年均增长最快;对于中部地区,交通状况为主导中部地区数字经济分异的核心因素,中部地区政府干预的PD,G值在考察期内显著上升,一跃成为影响中部地区数字经济发展差异的重要因素;西部地区数字经济发展水平的各探测因子的影响力呈现出显著的层级性特征。从探测因子的角度来看,各因子在东中西不同地区对数字经济发展水平的分异表现出相同性和异质性。

本文通过地理探测器对数字经济分异的影响因素进行分析,为东中西各地区制定数字经济高质量发展策略提供了科学依据,同时也对以往只注重时空异质性进行了补充。基于此,提出如下建议。

其一,政府干预在东中西地区数字经济发展的过程中都起到了关键性作用,政府亟需进一步完善东中西各地区数字经济基础设施建设和数字人才的培养。对于数字经济发展较差的东西部城市要提高互联网运行速度和完善数字硬件设施,增加企业对大数据和云计算等方面研发的投入。数字人才对于数字经济发展至关重要,政府应创新人才培养模式,开设数字经济方面专业和相关的网络课程来降低数字课程学习的门槛和缩短人才培养的周期,利用国家社会科学基金和自然科学基金等推动对数字经济的研究。西部地区应给予数字人才相关的优惠政策,吸引中东部数字方面人才参与西部数字经济建设。

其二,对外开放程度和市场化程度是掣肘西部地区数字经济发展的核心因素,推动西部地区数字经济发展必须坚持市场在数字经济资源配置中的决定性作用,不断提高西部地区市场化程度,推动数字技术与企业相融合,促进企业生产率的提高以增强企业在市场中的竞争力。同时,政府通过降低西部地区税收等政策方式来打破壁垒和地理位置的限制,提高西部地区对外开放能力,利用外资来吸收国外优秀数字经济技术并利用对外出口来推动西部数字经济发展。对于中部地区,应通过数字经济的方式来推动传统产业的转型升级,在模式创新和产业形态创新的过程中进一步促进数字经济发展来缩小与东部地区的差异。

其三,建立中东西地区的区域协调联动机制。依托互联网技术的数字经济能打破资源、地理等方面的限制,政府不仅应促进区域内的数字经济协调联动机制,还应缩小东中西数字经济发展水平的差距。位于西部的川渝地区可能是中国未来数字经济新的增长极,应加强西部地区资源的互通与共享以及区域内部的协作,在区域内部打造数字经济培养与交流中心,构建协同发展体系。对于中东西区域间的差异,政府应该采用结对子的方式让东部数字经济发展水平较高的地区对口支援中西部发展水平较低的地区,实现区域间的协同发展。

参考文献:

[1]孟祺.数字经济与高质量就业:理论与实证[J].社会科学,2021(2):47-58.

[2]徐玉德,刘迪.疫情冲击下我国出口企业面临的挑战及应对[J].财会月刊,2021(6):141-147.

[3]庞如超,韩钰,赵金发.中国地区数字经济发展质量评价研究[J].浙江档案,2021(1):41-43.

[4]潘为华,贺正楚,潘红玉.中国数字经济发展的时空演化和分布动态[J].中国软科学,2021(10):137-147.

[5]王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021(7):26-42.

[6]钟业喜,毛炜圣.长江经济带数字经济空间格局及影响因素[J].重庆大学学报(社会科学版),2020(1):19-30.

[7]田俊峰,王彬燕,王士君,等.中国东北地区数字经济发展空间分异及成因[J].地域研究与开发,2019(6):16-21.

[8]李研.中国数字经济产出效率的地区差异及动态演变[J].数量经济技术经济研究,2021(2):60-77.

[9]姚震宇.区域市场化水平与数字经济竞争:基于数字经济指数省际空间分布特征的分析[J].江汉论坛,2020(12):23-33.

[10]刘传明,尹秀,王林杉.中国数字经济发展的区域差异及分布动态演进[J].中国科技论坛,2020(3):97-109.

[11]DAGUM C.A new approach to the decomposition of the Gini income inequalityratio[J].Empirical Economics,1997,22(4):515-531.

[12]王勁峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017(1):116-134.

[13]王洋,张虹鸥,吴康敏.粤港澳大湾区住房租金的空间差异与影响因素[J].地理研究,2020(9):2081-2094.

[14]单志广,徐清源,马潮江,等.基于三元空间理论的数字经济发展评价体系及展望[J].宏观经济管理,2020(2):42-49.

[15]张雪玲,焦月霞.中国数字经济发展指数及其应用初探[J].浙江社会科学,2017(4):32-40,157.

[16]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[17]李永红,黄瑞.我国数字产业化与产业数字化模式的研究[J].科技管理研究,2019(16):129-134.

[18]蔡昌,林高怡,李劲微.中国数字经济产出效率:区位差异及变化趋势[J].财会月刊,2020(6):153-160.

[19]王彬燕,田俊峰,程利莎,等.中国数字经济空间分异及影响因素[J].地理科学,2018(6):859-868.

[20]吴晓怡,张雅静.中国数字经济发展现状及国际竞争力[J].科研管理,2020(5):250-258.

[21]张雪玲,吴恬恬.中国省域数字经济发展空间分化格局研究[J].调研世界,2019(10):34-40.

[22]冯宗宪,段丁允.数字贸易发展指数评价及影响因素分析:基于49个国家的面板数据[J].北京工业大学学报(社会科学版),2022(4):100-117.

[23]焦帅涛,孙秋碧.我国数字经济发展测度及其影响因素研究[J].调研世界,2021(7):13-23.

[24]刘英恒太,杨丽娜.中国数字经济产出的空间关联网络结构与影响因素研究[J].技术经济,2021(9):137-145.

[25]孙勇,樊杰,刘汉初,等.长三角地区数字技术创新时空格局及其影响因素[J].经济地理,2022(2):124-133.

[26]荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[27]汪晓文,宫文昌.国外数字贸易发展经验及其启示[J].贵州社会科学,2020(3):132-138.

[28]王保林,张铭慎.地区市场化、产学研合作与企业创新绩效[J].科学学研究,2015(5):748-757.

[29]何玉长,王伟.数据要素市场化的理论阐释[J].当代经济研究,2021(4):33-44.

[30]贾洪文,张伍涛,盘业哲.科技创新、产业结构升级与经济高质量发展[J].上海经济研究,2021(5):50-60.

[31]许春芳.网络经济发展机理[J].工业技术经济,2007(2):70-72.

[32]张梦霞,郭希璇,李雨花.海外高端消费回流对中国数字化和智能化产业升级的作用机制研究[J].世界经济研究,2020(1):107-120,137.

[33]邓文勇,黄尧.人工智能教育与数字经济的协同联动逻辑及推进路径[J].中国远程教育,2020(5):1-9,76.

[34]熊光清.经济全球化进程中的国际数字鸿沟问题:现状、成因和影响[J].国际论坛,2009(3):32-36,80.

[35]刘向东,刘雨诗,陈成漳.数字经济时代连锁零售商的空间扩张与竞争机制创新[J].中国工业经济,2019(5):80-98.

Abstract:

The strategic intention of building digital China and accelerating the development of digital economy is clearly planned in the Report of the 20th National Congress of the Communist Party of China, but the problem of “digital divide” still exists among different regions, and analyzing the spatial and temporal differences in the development of digital economy is an important prerequisite for the balanced development of digital economy. Based on this, this paper takes the panel data of 31 provinces in China from 2013 to 2019 as samples, constructs the digital economy development evaluation index system, calculates the development level of digital economy in each province by entropy weight method, empirically analyzes the spatio-temporal variation of digital economy by using Dagum Gini coefficient, and examines the spatio-temporal variation of economic and social factors on digital economy by geographic probe. The results show that: 1) Six regions, namely Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Shandong and Guangdong, are at the forefront of digital economy development in China, while the western regions, such as Xinjiang, Tibet and Qinghai, are at a lower level of digital economy development. The largest average annual growth rate from 2013 to 2019 is that of Chongqing, with an increase of 8.4%, followed by Tibet, Guizhou and Sichuan, with average annual growth rates of 8.3%, 7.4% and 4.8%; 2) The development of digital economy varies significantly among regions in China, with a spatially decreasing trend from east to west in a stepwise manner. In terms of temporal distribution, the overall digital economy development level in central and western China is increasing during 2013-2019, but the digital economy level in the northeastern provinces is in a fluctuating downward trend. In general, the temporal and spatial divergence of digital economy development is obvious; 3) The imbalance of digital economy development in East-West regions is mainly caused by inter-regional differences, and the largest inter-regional Gini coefficient is West-East, while the smallest inter-regional Gini coefficient is in Central-West. The inter-regional Gini coefficient of Central-Eastern region keeps fluctuating up and down during the examination period. The West-East digital economy disparity kept rising in the early period and reached a peak in 2014, while the regional disparity by and large had an overall convergence trend thereafter. The inter-regional differences between the Central-Western region are generally less variable and basically stabilized after 2014; 4) The differences in the level of digital economy development among the provinces in the eastern region are the largest while the digital economy differences among the provinces in the central region are the smallest. The intra-regional Gini coefficient in the eastern region shows a slight increase, the digital economy difference in the central region is more stable until 2016, and there is an obvious expansion in 2017-2019, and the intra-regional difference in the western region is in a state of constant fluctuation, but in general there is an upward trend; 5) From a national perspective, the level of tertiary industry development, the degree of marketization and the economic level are the decisive factors leading to the national digital nationwide, the level of tertiary industry development, the degree of marketization and the economic level are the decisive factors leading to the divergence of the national digital economy. The impact of socio-economic factors on the regional digital economy level shows obvious differences, and the intensity of the role of each driving factor is not the same at different times and regions. Therefore, the formulation of policies for high-quality development of digital economy should consider the differences in the degree of impact of different indicators over time and regions, so as to make them more targeted.

Key words: digital economy; evaluation index system; Dagum Gini coefficient; spatio-temporal differentiation; geographic detector

(責任编辑 傅旭东)