曹刿,爱耍小聪明的论战者

2023-07-21刘勃

刘勃

长勺之战后,可能有一个瞬间,鲁庄公看见曹刿,就觉得自己有了主心骨。

鲁庄公是一个活在巨大压力下的国君。鲁庄公的父亲,是鲁桓公,母亲在史书中被称为“文姜”,姜是她的姓,她的娘家哥哥,就是齐襄公。齐襄公和文姜兄妹间有私情,春秋时代的性观念,和后世还大不相同。这事没有特别不正常,但也终究不太体面。

公元前694年,鲁桓公和文姜到齐国访问,然后鲁桓公不明不白就死了。这事史书上记载得倒是有鼻子有眼,说文姜和齐襄公的私情如何暴露,齐襄公如何安排人杀了鲁桓公灭口,细节之丰富,好像史官就在谋杀现场。

但当时鲁国的官方表态,只能承认这事是个意外,要求惩治直接动手的凶手而已。这时候,至少鲁国的贵族集体都有种主辱臣死可是我又舍不得死的憋憋屈屈。鲁庄公就在这种氛围里,即位成为鲁国国君。

开始鲁庄公还不能设法报仇,毕竟齐国强大,鲁国的国势,西周末以来一直走衰。在齐国面前,鲁国只能做配角了吗?

公元前686年年底,事情似乎有了转机。齐国发生政变,齐襄公被杀了。

齐襄公的两个弟弟,公子纠逃到了鲁国,公子小白逃到了莒国。

接下来的故事很有名,以至于文献中留下了好几个不同的版本,但可以肯定的是,鲁庄公想支持公子纠上位的图谋失败了,公子小白成了齐国国君,也就是大名鼎鼎的齐桓公。

鲁庄公很不甘心,于公元前685年秋,亲自率军,武装护送公子纠回齐国。结果与齐军在乾时相遇,被打得大败。鲁庄公丢弃所乘战车,改乘轻车逃回。这年,已经是鲁庄公当国君的第九年了。接下来,《左传》里就出现了学过中学语文的朋友都很熟悉的那句话:“十年春,齐师伐我。”

曹刿论战的剧情,被触发了。曹刿请求见鲁庄公之前,曾有乡人劝阻,理由是“肉食者谋之,又何间焉?”打仗是贵族的事,你掺和个啥劲呢?

应该说,乡人说的,才是当时的普遍价值观。战争是国之大事,因此也是贵族的一种特权,普通民众关心国是,会被视为僭越,实际上也是礼崩乐坏的表现。但春秋初年的社会,充满了喧哗与骚动,作为低级贵族的士人,特别渴望寻求階层跃升的机会。曹刿就是这欲望燃烧得最炽烈的人之一。

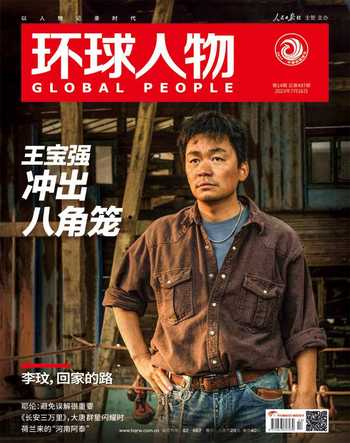

长勺之战和柯之盟中,曹刿(曹沬)都是利用规则漏洞达成目的。( 于明达/ 绘)

刚巧,在强大的东方邻居齐国面前活得很憋屈的鲁庄公,特别渴望甩开老贵族的掣肘,因此也特别愿意给曹刿这样的人机会。

于是长勺之战时,鲁庄公让曹刿与自己同乘一辆车。《左传》说,鲁庄公打算击鼓冲锋,曹刿说:“时候还不到。”齐国人三次击鼓,曹刿说:“时候到了。”于是鲁军冲锋,齐军大败。事后,曹刿总结经验,讲了“一鼓作气,再而衰,三而竭”的道理。

《左传》原文太简单,有些事,要结合当时的军礼来理解。春秋不比战国,很多老规矩,大概还是得到遵守的。

所谓“古之为军也,不以阻碍也”,打仗不许抢占有利地形,而是找一片便于战车驰骋的开阔地,两军会战。又有所谓“不鼓不成列”,不许趁对方军队立足未稳,就击鼓冲锋。

也就是说,齐鲁两军应该都做好准备,一起击鼓,一起冲锋,一决雌雄。

所以鲁国人不敲鼓,静止在原地不动的状态,齐军大概率有点蒙。这个时候要是齐国人不理会鲁国的反应,你等你的,我冲我的,那么可以想象,处于静止状态下的鲁军对抗高速奔驰而来的齐国战车,只会被撞击碾压得更惨。但这种情况没有发生,因为按照周礼,齐国军队只能退回去。所以齐军才会第一次冲锋信心满满,第二次冲锋怀疑人生,等到第三次冲锋已经“躺平”的时候,突然却发现对面的鲁军来真的了。

于是齐军就败了。

所以这一战,齐国人实际上是被阴了。当然也可以说,曹刿这叫“合理利用规则”。

曹刿和曹沬最大的共性,都是利用对方是遵守规则的体面人,贴着规则的缝隙突然下手,达成自己的目的。

于是鲁军追击。当时曹刿动作很多,“下视其辙,登轼而望之”,以确定齐军是不是真败。这句话怎么解释争论很多,可能是“下,视其辙,登,轼而望之”,他先跳上车,观看齐军的车辙,又爬上车,扶住车轼,眺望齐军的旗帜;也可能是曹刿真站到车轼上去了,考古发现,先秦的车轼也就40到65厘米的高度,登上去也就一抬腿的事。

当然,齐国人心思很单纯,真败,并没留什么后手。所以鲁军要是不耽搁这会儿工夫,直接追也没事。不过曹刿这一系列动作,算是给鲁庄公秀了自己的好身手。

西汉史学家司马迁在《史记·刺客列传》里,写了一个曹沬(音同妹)的故事。

曹沬是鲁庄公手下的将军,领兵和齐国作战,多次战败,鲁庄公只好割地求和。于是齐鲁两国在柯地会盟。齐桓公和鲁庄公在盟誓的高台上订立盟约后,曹沬突然用匕首劫持了齐桓公,逼迫齐桓公交换侵占鲁国的地图。危急之下,齐桓公同意了。从盟台上下来,齐桓公打算反悔,管仲劝他不可以贪小利而失信于诸侯,相反尊重盟约,却可以让天下知道齐国是说话算话的国家。

结果,齐桓公就按照约定归还占领的鲁国土地,曹沬多次战败的失地,全部回归鲁国。

另外,有些书也写到这个故事,但曹沬却写作曹刿。有不少学者认为,沬刿读音相近,而先秦时同音通假很普遍,所以这个刺客曹沬,和论战的曹刿应该就是同一个人。柯之盟在鲁庄公十三年,也就是长勺之战后三年,如此说来三年里,曹刿打了不少败仗。

但反对这个说法的,也有不少。一个常见的说法是,曹沬是好勇尚力、大胆莽撞的猛将和刺客,曹刿则是足智多谋、沉稳持重的政治家、军事家,两个人性格差距太大。实际上,人们固然未必能断言曹沬和曹刿一定是同一个人,但看《左传》里长勺之战这段,和看《刺客列传》里柯之盟这段,两个人性格和能力特征,差别真不算大。

两个案例里,曹刿和曹沫最大的共性,都是利用对方是遵守规则的体面人,贴着规则的缝隙突然下手,达成自己的目的。

曹刿后来似乎也守规则了。《左传》有记载,曹刿以“不合先王法度”为理由,阻止鲁庄公到齐国观摩祭祀土地神的集会。但这只说明曹刿阶层跃迁之后,说话越来越像他本来鄙视的肉食者了。

实际上,是现代解读美化曹刿之后,才让更多人产生了曹刿和曹沬性格不同的印象。实际上古代学者认为二者是同一个人的,往往并不就性格问题加以说明,也就是并不觉得二者有何冲突。

古人评点《左传》时,也未必对曹刿有什么好印象,如康熙近臣高士奇在《左传纪事本末》里就加按语说:“曹刿揶揄肉食,逞三鼓以胜齐,律以王事,真小人矣。”

不管怎么说,得到曹刿助力后,鲁庄公确实真有点走出困境的态势,实际上一时之间,鲁国君臣都显出一些好勇斗狠投机冒险的心性,如长勺之战下面的乘丘之战,鲁军又不遵守“不鼓不成列”的戒条,乘宋国军队立足未稳之际,突袭取胜。

后来鲁国虽然热衷打造“尊周礼”的国家形象,但春秋时代带头破坏规矩的国家里,还真就有它。

相比而言,几次在鲁庄公、曹刿君臣手下吃亏的齐桓公,除旧立新的动作,反而要低调不显眼得多。管仲关注的都是踏踏实实地建设国计民生,和曹刿的投机取巧完全是两个思路。

所以回望浩瀚的历史长河,更被关注的还是齐桓公和管仲,曹刿这样的人,终究是大时代里的小配角罢了。