叙述视角与当代印度女性

——英语作家阿米什对悉多的改写

2023-07-20张玮

张 玮

内容提要:罗摩系列小说取材于印度史诗《罗摩衍那》,作者阿米什用新的叙述视角讲述了传统故事,并赋予经典人物悉多以新的身份特征。本文以为何改写、如何改写以及改写的具体方法与表现为写作思路,选取罗摩系列小说中“悉多择婿”“悉多被劫”两个情节为例,对比分析史诗、系列小说不同叙述视角下,悉多身份的属性以及她与罗摩的关系表现,解读悉多新形象折射出的当代印度女性自主、独立的身份特征,了解当代语境下史诗改写的表现、作用与意义。

印度两大史诗被誉为印度文化的百科全书,也是印度文学发展的丰富资源,随着时间的推移,史诗中的故事不断被重述、重写,也在不断被注入新理念、新思想。印度人耳熟能详的史诗人物在新的讲述中逐渐突破原来的完整性和完成性,具有了新的面向。随着新的小说类型、新表现载体的出现,史诗改写又呈现出新的活力。《罗摩衍那》(Ramayana)中的悉多是印度传统女性的代表,是“最完美的贤妻典型”①刘安武:《印度两大史诗研究》,中国大百科全书出版社,2016年,第224页。,“妇女中履行神圣职责的圣洁化身”②刘安武:《印度两大史诗研究》,第240页。,凝聚着印度文化对女性美的规定。随着社会发展,女性身份所承载的文化、社会规定也在发生变化,这在当代的史诗改写中有突出表现。当代印度英语作家阿米什(Amish Tripathi)改写了史诗《罗摩衍那》,创作出罗摩系列小说(Ram Chandra Books)(以下简称为系列小说)。作品具有浓郁的印度民族特色,被学者称为“婆罗多奇幻”(Bharati Fantasy)③Varughese,E.Dawson.Reading New India.Lodon:Bloomsbury Academic,2013,p.123.。由于作品以人们熟知的史诗、神话故事和人物为构成元素,学者们多关注的是作品对传统文化的再现与传承。然而,罗摩系列小说中独特的叙述视角也为传统人物形象提供了新的表现角度,使人物性格具有了较多的时代性。本文以为何改写、如何改写以及改写的具体方法与表现为写作思路,具体分析罗摩系列小说《罗摩:憍萨罗的子孙》(Ram:Scion of Iksh⁃vaku,2015)和《悉多:弥萨罗的勇士》(Sita:The Warrior of Mithila,2017)(以下简称为《罗摩》和《悉多》)对悉多的改写,以及悉多这一形象传递出的当代印度女性自主、独立的身份特征,解读当代史诗改写的作用与意义。

一 让女性发声

《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》两大史诗构成的文化体系,“涵盖了该社会所关心或忧虑的一切的宗教和历史启示”①[加]诺思洛普·弗莱:《世俗的经典》,孟祥春译,上海人民出版社,2010年,第10页。。一代代的人们在接受、理解两大史诗故事的同时,也在传承、阐释、更新、补充、吸纳着新文化,重写史诗在典故传输过程中反映着当下社会对它们的接受。进入21世纪以来,作家们讲述、传递史诗故事的方式也变得日益丰富,讲述内容也会有意识地融入一些大众的、世俗的需求表现,罗摩系列小说从改写形式到人物塑造都体现了这一变化。

罗摩系列小说采用奇幻小说类型,丰富了史诗改写样式,拉近了古典文学与当代读者的距离。阿米什吸收了班克尔(Ashok Kuamr Banker)等作家以小说改写史诗的经验。班克尔是小说家和剧作家,因重述(retelling)史诗而广为人知。他利用小说的叙述方法改造史诗枝蔓式的故事结构,将原来的插话利用章节重新设置,适当调整史诗叙事缓慢的问题,使故事节奏更加紧凑。班克尔还利用人物对话、外貌和行动描写等叙述手法,让读者熟悉的人物形象更为丰满和生动。班克尔的写作思路、方法对其他作家起到了示范作用。阿米什则在小说改写基础上,选择更加通俗、时尚的奇幻小说类型。系列小说以读者熟悉的神话故事构建小说的想象世界,创造出一个不同于现实的虚拟世界。另一方面,系列小说在主题、人物方面体现出更多的现代气息,表现的是当代人的思想观念,使小说充满新鲜感又不乏印度传统文学的趣味性。传统的史诗、神话承载着宗教、文化的信念,具有很高的权威性,用通俗文学的形式再叙经典,使文学走下神坛,让写作从原来的高贵、神圣的地位,变成人们日常生活的一部分,来表达人们的简单愿望和普遍心理,使系列小说“创造性地诠释了印度文化、神话和历史……吸引年轻一代”。②Suresh Kumar.Cultural Identity in the Selected Novels of Raja Rao and Amish Tripathi.Kurukshetra University,2018.p.6.

系列小说融入了当代人对史诗人物悉多的再认识,使她承载了时代性,具有了新的意义。史诗里的“人物、情节被反复改写,不厌其烦地改”③刘安武:《印度两大史诗研究》,第201页。,作品会根据时代发展而变化,“神话传说中的人物一再被塑造,情节一再被改写,主题一再被改变,时代观念也一再被修正和更新”④刘安武:《印度两大史诗研究》,第201页。。在印度,史诗被看作文学作品、宗教经典和历史典籍,悉多也意味着女性在这些书写中被隐藏、被符号化、被抽象化的境况。几千年来,悉多的形象凝聚着人们对女性美的要求,她身上两个最重要的标签是“罗摩的妻子”和“遮那竭王的女儿”,这两个身份点明了女性从夫、从父的附属性特征。悉多是南亚各国读者极为熟悉的史诗人物,不同时期的作者按照当时的观念重新塑造这个形象,使“悉多”的内涵不断丰富。20世纪以来,让“女性自己发声”成为改写史诗的重要手法,越来越多的作品描写女性性别身份、社会身份的新状态。系列小说中的“悉多”形象并不是单一、偶发现象。早在20世纪40年代,印地语著名剧作家帕勒登杜写出长诗《悉多林居》(1941),写悉多被遗弃后孤苦的生活,试图让史诗中被掩盖的悉多发出自己的声音。⑤刘安武:《印度两大史诗研究》,第212页。进入21世纪以来,印度女性在家庭、社会等多方面展现出的新风貌更是被写进众多作品中。系列小说利用多重叙述视角重构悉多形象,表现作为公主对国家义务、作为妻子与罗摩平等关系等内容,以弱化悉多形象的传统象征功能,提高其身份中的社会属性。新的悉多形象兼具传统女性美和当代气质,揭示了女性身份特征的新变化以及男女两性之间平等、互补、融通的关系。系列小说将传统的悉多从处于从属地位的女性,变成叙述话语的发出者、男性行为的评判者。在系列小说中,悉多不再是性别符号和文化象征,而以鲜明的女性身份意识表达出女性群体的感受。

尽管印度女性地位和权利还有待提高,但可以期望的是,随着女性受教育程度的提高以及社会的发展,她们必将摆脱男性的附庸地位,与他们一起担负建设家庭、促进社会发展的责任。悉多作为印度传统女性的代表,她以新的形象、新的身份出现在系列小说中,对当代印度女性来说具有激励作用和启发意义。

二 多重叙述视角的运用

一般来说,悉多“往往被男性塑造为静止的、可控的观察对象,本质上被置于他者位置”①王春景:《论卡玛拉·达斯自白体诗歌的女性主义意识》,《当代外国文学》2014年第1期。,她的女性身份、女性意识并不清晰。罗摩系列小说采用多重叙述视角,通过变换聚焦者与聚焦对象等叙事手法,使悉多成为言说者、观察者,塑造出具有自主意识、独立身份的新的悉多形象。

一般认为,叙事分析涉及“谁说”和“谁看”两个方面,也就是叙事文本中的“叙说声音”和“叙述视角”两个问题。近一个世纪以来,视角一直是小说叙事研究的一个中心问题,它指叙述者或人物与叙事文中的事件相对应的位置或状态,或者说,叙述者或人物从什么角度观察故事。②胡亚敏:《叙事学》,华中师范大学出版社,2004年,第19页。视角的承担者即作品中感知焦点的位置,它可以由叙述者进行观察和讲述故事,也可以是故事中的人物,包括第一、第三人称叙事的各类人物。“看”不仅仅指视觉观察,还有心理或精神感受的感知,有的叙事文中,感知者和叙述者合二为一,有的则相互分离。申丹在《西方叙事学》中将视角分为“外视角”和“内视角”两个方面,外视角指观察者处于故事之外,它包括全知视角、选择性全知视角、戏剧式或摄像式视角、第一人称主人公叙述中的回顾视角和第一人称叙述中见证人的旁观视角等五种。内视角指观察者处于故事之内,包括固定式人物有限视角、变换式人物有限视角、多重式人物有限视角和第一人称叙述中的体验视角等四种。③申丹:《西方叙事学》,北京大学出版社,2010年,第95~97页。以上视角分类借鉴了热奈特的“聚焦”概念和与此相关的聚焦者、聚焦对象、聚焦者相对于故事的位置关系等。热奈特提出三种聚焦模式:第一种是“零聚焦”或“无聚焦”,即无固定观察角度的全知叙述;第二种是“内聚焦”,其特点是叙述者仅说出某个人物知道的情况;第三种是“外聚焦”,即从外部客观观察人物的言行,不透视人物内心。热奈特的聚焦模式和申丹提出的九种叙述视角,在类型说法上有重合之处。学者们对叙述视角的研究各抒己见,随着后经典叙述学的发展,叙述视角研究与意识形态或认知过程相关联,扩大了对视角叙事功能的解读空间。“悉多择婿”和“悉多被劫”两段故事在史诗、小说中叙述视角的应用各有特色,对塑造人物、揭示人物的身份意识产生了不同的效果。

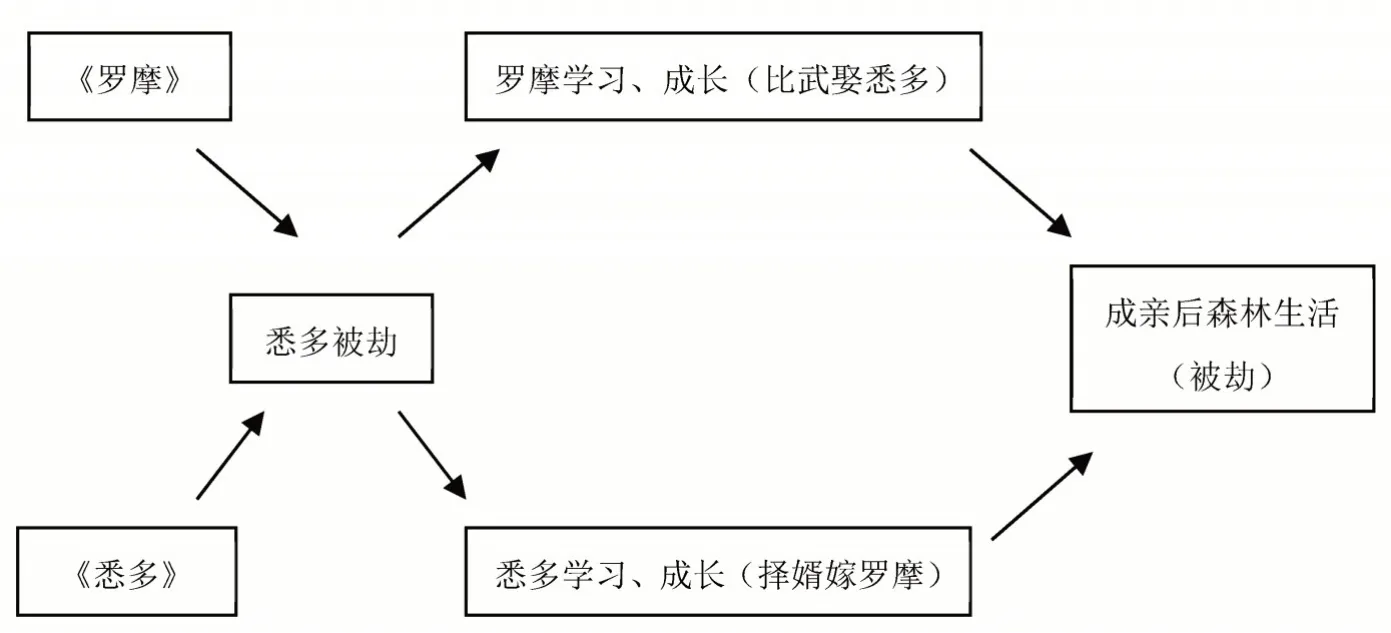

从叙事视角的运用来看,《罗摩》《悉多》既可视为两个独立的个体,又可被看作一个整体。从整体看,系列小说采用故事外第三人称全知叙述视角,但在不同具体作品中,叙述视角的聚焦对象分别为罗摩、悉多。从单部作品看,《罗摩》《悉多》的叙述视角结合内视角中多重人物视角叙述法,借用人物视角观察其他人物、事件和环境,将人物的内心活动外化。由于每部小说具体视角发出者、视角对象不同,可以从不同角度、多方位表现同一事件而塑造人物。从文本构成看,两部小说均以“悉多被劫”情节为开篇。阿米什在《悉多》前言中写道:“受‘超链接’(hyperlink)、又被称为‘多线叙事’(multilinear narrative)的故事讲述方式启发,小说包括很多人物,他们由一个连接点聚到一起。主要人物是罗摩、悉多和罗波那,每个人物的各自人生经历塑造了他们,‘悉多被劫’将他们的故事汇聚到一起。”①Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017,p.xvii.具体来说,《罗摩》写了“悉多被劫”后,继而以罗摩为聚焦对象,讲述罗摩出生、求学、悉多择婿、悉多被劫等故事。《悉多》在开篇“被劫”故事之后,以悉多为聚焦对象,讲述她的成长、择婿等故事。“悉多择婿”一节在《罗摩》《悉多》中以不同叙述视角、聚焦者进行呈现,形成“罗生门”式故事模式,如下图所示:

罗摩系列小说结构图

在《罗摩衍那》和系列小说中,“悉多择婿”“悉多被劫”都是故事发展的重要情节,但两者在不同作品中叙述长度、叙述视角的构成各有侧重,显示出悉多身份以及她与罗摩关系的不同特征。

三 女性身份的自主性和主体性

系列小说充分利用各种叙事策略,突出了悉多女性身份的主体性和自主性,塑造出具有当代女性意识的新的悉多形象。系列小说对悉多的再创造,也正说明了当代史诗改写的时代需求与文化外延。

(一)“悉多择婿”:悉多身份从附属性到自主性

史诗中悉多是作为罗摩忠贞的妻子这一形象出现的,其附属性非常突出,史诗所采取的叙事策略也强化了这一附属性。

《罗摩衍那》主要讲述罗摩从魔王罗波那手里救出妻子悉多的故事。它被称为“最初的诗”,由口头文学演变发展而来,因此在文本表述中也显现出口头讲述的痕迹。史诗中的叙述者是罗摩的儿子/歌者,他们处于故事之外观察、记录人物言行,这种戏剧式或摄像式视角是史诗的基本叙事视角。在此基础上,史诗在讲述某些事件、情节时,会转变为具体某一人物的讲述角度。

“悉多择婿”故事中,具体讲述者分别为(故事外)史诗讲述者、(故事内)使臣、悉多,在史诗整体的故事外摄像式叙述视角基础上,三次讲述的讲述主体不同,但聚焦对象都是择婿大会上的罗摩,这个固定式聚焦对象。在第一次、第二次的故事讲述中,悉多均未正式出场,叙事无法起到塑造人物的作用。第三次由悉多作为叙述主体讲述,但她也未表述择婿过程中的自身感受,只是重复他人对罗摩的赞颂。从事件的三次讲述可以看出,悉多的身份是从属性的,需要通过附着于他者以验证、表明自己的身份,悉多使用的讲述语言也证明了这一点,她并没有话语权。以“择婿”起因为例,在悉多讲述中,遮那竭国王无法给没有父母的悉多找到门当户对的丈夫,“他不停地左思右想,他终于想出了一个主意;这个聪明人这样琢磨:‘我让女儿自己挑选女婿’”①[印度]蚁垤:《罗摩衍那》(一),季羡林译,外语教学与研究出版社,2010年,第713页。。事实上,遮那竭王决定了择婿方式,悉多既没有决定权也没有选择权,她并不知晓哪些人参加比赛,也不能左右比赛结果。三次讲述中,悉多都是以女儿/公主的身份依从父亲/国王的决定而择婿、成亲,从不同叙述视角具体应用情况以及视角固定的聚焦对象可以看出,悉多的单一身份产生单向叙述功能,为罗摩提供展现神力的平台,旨在塑造、宣传罗摩形象,她本身也成为罗摩战败其他国王的奖品。另一方面,三次讲述中使用的人称代词也说明悉多身份的从属特征。悉多在讲述中多次使用“我的父亲”“他”等做主语展开话语。史诗中“悉多择婿”的多次言说本质上都以男性为叙述主体,女性以所属男性自指,处于失语位置,史诗语言对生活语言的复制、再现和模拟的同时也传达出女性身份、地位的真实状况。

“悉多择婿”中,史诗以故事外摄像式叙述视角、单向聚焦对象建构起的悉多是缺乏层次感的符号,它的作用和意义在于宣传印度传统文化中女性身份的规定性。史诗中悉多坚持要陪伴罗摩去森林流放,她需要尽妻子的义务,如“任何时候都要服侍丈夫,这样才最使我快乐高兴”②[印度]蚁垤:《罗摩衍那》(二),第169页。。悉多的身份表现为家庭内部属性,要遵循印度传统文化对女性的规定和要求。《摩奴法论》第九章的“夫妇法”规定:“女子应该昼夜被自己的男子置于从属地位。”③《摩奴法论》,蒋忠新译,中国社会科学出版社,1982年,第177页。随着女子年龄的不同,她要从属于父亲、夫主或儿子,在不同时期都被这些男子保护。正是在这种观念的规范下,史诗中的悉多体现出《摩奴法论》中对印度女性附属于家庭(父亲、丈夫)的关系规定性。

系列小说中,悉多身为女儿、公主的身份功能呈现出多元性,她辅助父亲治理国家,是父亲的帮手和依靠,她可以自主决定择婿对象,她的这些身份特征通过多重叙述视角体现出来。

把《罗摩》和《悉多》作为整体来看,“悉多择婿”被讲述了两次,与史诗中顺时序讲述不同,它表现为以罗摩、悉多为视角主体的多重叙述视角同时讲述。系列小说中“悉多择婿”的故事比史诗里要丰富得多,在故事外全知叙述视角的基础上,分别以罗摩、悉多为聚焦主体从不同角度进行扩充、细化式讲述,增加了择婿大会前二者会面、择婿大会会场情形等情节,从不同角度塑造悉多,以凸显人物身份的主体性。

系列小说中,悉多“择婿”的目标和目的都很明确,体现出人物的主体意识和行动的自主性。悉多赞同父亲提出的以比武(拉弓)的方式为她选婿,而比武的真实目的只是为了考察罗摩,为选择他做准备。悉多用“比武”来测试她早已心仪的罗摩是否和传说中一样优秀,希望能选出帮助自己管理国家的人才。悉多在选婿之前听说过罗摩的事迹,她请自己的导师(也是罗摩的导师)设法让罗摩来参加选婿大会,并在择婿大会前多次拜访罗摩,一是考察他的为人,二是确保他能在比武中胜出。

两部小说在故事外全知视角的基础上辅以故事内人物视角,用罗摩聚焦、悉多聚焦的方式,对每次会面用不同叙述主体、聚焦对象进行描写,既写出罗摩视角中的悉多,也写出悉多眼中的罗摩。利用故事内人物视角描写人物,以促进人物之间、人物与读者之间交流,形成多重叙述视角共同描写见面这件事,从不同角度揭示人物性格,多维度展现人物身份特征。例如,悉多第一次去罗摩等人住处拜访他,两人见面入座后,罗摩问悉多:“公主,请问有什么能为您效劳?”④Amish.Sita: Warrior of Mithila,New Delhi: Westland,2017.p.204.Amish.Ram: Scion of Ikshvaku,New Delhi: West⁃land,2015,p.244.在《悉多》中,这句话之后写悉多的动作和她的内心想法:“悉多转身看着这个她已经选作丈夫的人。很久以来,她已经听说了很多他的事,她觉得自己实际上已经了解他了。”①Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017.p.204.在《罗摩》中却没有这段描写。两部小说在内容上相互补充之外,在叙事效果上也让罗摩更多地处于悉多的观察、评价之下,从悉多的主体感受出发描写罗摩。

系列小说同样利用叙述视角转换,从不同人物视角描写两人之间的感情交流。悉多为确保罗摩拉开她家祖传的湿婆之弓,再次邀请罗摩去花园相见,她私自带着神弓想让罗摩事先练习。罗摩拒绝了悉多的好意,坚持要遵从规则光明磊落地比赛。在这个情节中,《悉多》以悉多为聚焦对象,写她对罗摩做出决定的感受:“悉多很高兴自己选择嫁给罗摩。”②Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017.p.215.与史诗中悉多的失语和被动不同,系列小说中的悉多富有思想,积极主动“择”婿,让“比武大会”成为实现自己心愿的工具。

再者,系列小说利用多重叙述视角描写择婿大会,将史诗中缺席的悉多推到聚焦者、讲述者的位置,让人物自主、独立的性格鲜明地出现在读者视野中。《悉多》在描写择婿大会时,基础叙述视角仍然为故事外全知视角,主要聚焦对象为悉多,但在故事讲述过程中,间或将故事外叙述者和故事内人物视角(悉多)重合,变化聚焦对象,增强人物间的互动交流。如写罗摩拉弓,小说先以“罗摩”“他”等人称代词做主语描写罗摩起身、拿弓等动作,接着聚焦对象变为悉多:“悉多微笑着。愿肯娅库玛丽女神保佑你,罗摩。也愿女神保佑我能牵你的手。”③Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017.p.228.这句话在将画面切换为悉多的同时,还短暂地将悉多变为讲述者、聚焦者,以表达她的内心感受。叙述视角的变化将罗摩、悉多两人均设置为聚焦对象,扩大描写场景的纵深感,使悉多也置于择婿大会现场,并直接展现她的个人情感偏向,凸显人物主体性。

系列小说中的“择婿”真正是以悉多为主体的、独立自主的选择行为,她和罗摩之间的感情交流、发展使人物关系更加丰富、立体,显示出男女间平等、互重的现代两性关系样式。

(二)“悉多被劫”:悉多身份的从附属到独立

“悉多被劫”说的是悉多和罗摩在森林流放时,魔王罗波那劫走悉多的情节,它可以分成悉多失去罗摩兄弟保护、悉多怒斥罗波那两部分。第一部分中,悉多先让罗摩离开自己去猎取罗刹幻化的金鹿,又逼走罗什曼那去救罗摩。第二部分中,悉多被乔装成婆罗门的罗波那所骗,她怒斥魔王未果被劫持到楞伽岛。史诗用故事外摄像式视角详细描写悉多被劫的经过,描写她与不同人物之间的对话。如,她怒斥罗波那、托森林里的动植物带信给罗摩、罗什曼那。“悉多被劫”情节中虽然增加了对悉多的描写,但从内容和叙事效果看,悉多身份的从属本性并未改变,人物的身份功能仍为赞颂罗摩的工具。

史诗中,悉多禁不住金鹿的诱惑让罗摩去猎鹿,她救夫心切又粗暴逼走罗什曼那,她(女性)的任性、贪婪等“恶”的本性令她违背男性指令、失去所依附的男性保护而被劫持。在这部分中,史诗故事外摄像式视角和故事内人物视角时有交替,并配合其他叙述方法表现悉多不听男性规劝(摆脱依附关系)的后果。如,悉多听到罗刹伪装的罗摩呼叫声后,她再次不听罗什曼那的解释和劝说,执意让他去救罗摩,两人你一言我一语地辩论,摄像式视角的对象在悉多、罗什曼那之间转换,并夹有故事外叙述者介入性评价话语,如“遮那竭的女儿很生气”④[印度]蚁垤:《罗摩衍那》(三),第274页。,“她气得简直红了眼睛,她又把非常粗暴的话,说给讲真话的罗什曼那听”⑤[印度]蚁垤:《罗摩衍那》(三),第276页。等。这些带有情感引导性的叙述结合悉多为叙述主体的直接引语,塑造出一个失去理智、不听规劝的女性形象。正如罗什曼那所说:“悉多呀!对女人来说,说难听的话不必吃惊。女人天性就是这样,在一切世界都可以看到;女人们轻浮,丢掉达磨,她们尖刻,专把纠纷制造。”①[印度]蚁垤:《罗摩衍那》(三),第278页。罗什曼那指责悉多“丢掉达磨”,也暗示她没有遵从丈夫的命令才导致自己被劫。同时也要注意到,罗什曼那的话不仅仅是指责悉多,他将指责对象扩大为“女人们”,不仅说明悉多失去丈夫(男性)保护后被劫,也指明以悉多为代表的女性都会有相似的结果,暗示女性对男性的依附性。

“被劫”故事的第二部分写悉多与罗波那言辞交锋之后像战利品一样被劫走,确切地说,她期望通过声明所附属的男性主体来维护自身安全。罗波那看到只有悉多一人后,先乔装成婆罗门赞美悉多、追问她的身世,然后又夸耀自己的财富、权势引诱悉多。悉多得知罗波那的真实身份后,她在怒斥罗波那的同时,也歌颂了罗摩的英勇、雄壮、美名等,用种种比喻表明自己对罗摩的忠贞之情。罗波那自我夸耀越多,悉多斥责他越多,也越表明罗摩地位、名声之高。可以看出,悉多试图以赞颂自己附属的罗摩(男性主体)震慑罗波那。悉多缺乏自我保护能力,只能寄希望于身份的从属性,频繁地用不同的称谓向罗波那表明自己是遮那竭王的女儿、十车王的儿媳妇、罗摩的妻子,点明自己所依附的男性群体、社会身份,以达到自救目的。悉多身份的从属性进一步促使罗波那积极俘获悉多,既能为妹妹报被罗什曼那割鼻的羞辱,也能满足自己攫取美色的贪恋,更能打击罗摩,挑战他作为丈夫、男性的荣誉。“悉多被劫”处于罗摩故事的开端部分,它是罗摩、哈奴曼、罗波那等相关各方展开战争的导火线,悉多作为战利品被罗波那劫走,她作为男性(罗摩)的附属品受到侵犯,也意味着罗摩男性权力受到挑战,这也是男性在权力斗争中将女性物化的具体表现。在“悉多被劫”中,悉多身份的从属性更加明显。

系列小说改编了“悉多被劫”故事并调整了它在整个故事进程中的位置,让其出现在每部小说的开端和结尾部分,篇幅也短得多。两部小说均采用故事外第三人称全知视角,从罗摩、悉多两个视角聚焦对象描写悉多被劫经过,展现悉多的独立性。同时,两个聚焦对象增强故事的共时性、平行性,揭示人物之间平等并列的关系。从“悉多被劫”情节所处的文本位置看,系列小说在它两次出现的中间分别讲述罗摩、悉多的成长经历,为展现人物身份的独立性、人物关系的平等性提供了充分的叙事空间。

“悉多被劫”的故事在《罗摩》和《悉多》中叙述各有侧重。《罗摩》中写罗摩、悉多等人在森林流放。一日,罗摩和罗什曼那在狩猎返家路上,听到悉多的呼救声,他们循声看到罗波那的飞车载着悉多从空中飞过。罗摩的神弓神箭也无能为力,眼看着悉多被飞车带走。《悉多》中写悉多带着护卫在住地附近寻找食物,遇到楞迦兵袭击,悉多的卫兵被射死。悉多借着草丛掩护回到住地,看到她信任的那迦武士受伤被俘。楞迦士兵觉察到悉多就在附近,就虐待、逼迫那迦武士企图引出悉多。悉多为救那迦武士,被迫放下武器,被楞迦人用迷药迷昏带上飞车。《悉多》中写悉多与罗波那及其士兵的战斗经过,《罗摩》主要写罗摩听到悉多呼喊后的行动,两部小说相互补充,共同描写悉多被劫经过。此外,《罗摩》《悉多》均以“悉多被劫”开篇和结局,以多重叙述视角强调事件的共时性,显示人物之间平行、并列的关系,说明罗摩、悉多间相互依存、相互补充的夫妻关系,也揭示出男女间平等、融通的两性关系。

在系列小说中,悉多是以英勇的武士、果敢而善良的领袖身份被劫持的。她“看起来像全副武装的女神,清瘦干练”②Amish.Ram:Scion of Ikshvaku,New Delhi:Westland,2015.p.230.。悉多从遭遇兰卡士兵开始,一直在战斗,“悉多凭借精湛的技能杀死两个兰卡士兵,偷了他们的武器。……她勇敢地试图搭救迦达育,但未能成功”③Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017.p.356.。她在飞车上迷药还未完全清醒时,仍出于本能抓起近旁的刀跳起来袭击罗波那。悉多遇险时并非缺乏自我保护能力的弱女子,她没有宣称丈夫、父亲之名去震慑罗波那,而是与敌人战斗到最后。悉多是勇于自我牺牲的领袖。她的遮那竭王的女儿、弥萨罗公主、罗摩的妻子等称号不仅是她与父亲、丈夫的关系,也意味着她和他们一样具有领导士兵、保护国家的责任,悉多与罗摩联合代表弥萨罗与阿逾陀两国联合抗击罗波那入侵。罗波那所劫持的悉多是罗摩的合作伙伴和战友,而不仅是罗摩的妻子,更不是战利品。

悉多是以罗摩平等的伴侣身份被俘。对悉多和罗摩来说,成亲结束了两人各自的孤独,彼此找到生活伴侣、事业伙伴和精神伴侣。罗摩在择婿大会上成功拉开神弓后,多重叙述视角分别从罗摩、悉多各自角度描写两人相似的内心想法:“从此时刻起,他不再孤单。”①Amish.Ram:Scion of Ikshvaku,New Delhi:Westland,2015.p.261.“悉多失去母亲后,她有一部分变得毫无生气,现在它又慢慢恢复生机了。我不再孤单了。”②Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017.p.258.悉多和罗摩是彼此不可分割的一部分。罗摩和悉多的婚姻建立在相互理解、信仰相同的基础上,如两个人都信奉“正法”。史诗中,罗摩是正法护卫者。在古代印度,所谓“法”(dharma),有“支持”和“事物的固定秩序”等意,也有“法律”“规章”“风气”的意义。罗摩作为信奉正法者,反对以联姻缔结政治同盟的做法,但他不能违背老师的“法”令,只好去弥萨罗参加悉多的择婿大会。罗摩在弥萨罗街上看到抓小偷者想用私刑惩罚小偷,悉多则坚持逮捕小偷依法进行惩处。这里,小说将故事外全知叙述视角调整为故事内罗摩的视角,以罗摩为聚焦者写悉多,写他第一次见面就被悉多的外貌与言谈举止吸引,再写他从悉多处理小偷事件中坚持正法,进一步在情感上认同、接纳悉多,表现罗摩由表及里在思想上与悉多的惺惺相惜,也为下文悉多坚持正法、出于妻子的义务陪伴罗摩去森林流放做好铺垫。

把“悉多被劫”故事放置在系列小说的整体框架看,多重视角的聚焦对象立体地展现出悉多、罗摩遭受打击时各自的内心感受,表现出夫妻之间的深厚感情。悉多在生活中是罗摩的帮手,他们为摆脱罗波那的追赶一路行军,加之食物匮乏导致身体虚弱,罗摩、罗什曼那去打猎的同时,悉多也外出寻找食物,她和罗摩(男性)一样劳作。悉多孤身与围攻的罗波那士兵战斗时,迫于无奈呼喊罗摩,罗摩听到喊声扔掉抬着的猎物,拼命往住地跑,他看到悉多被劫走时,泪如雨下。

在印度很多地区流传的《罗摩衍那》版本都把罗摩称为毗湿奴的化身。在印度教中,毗湿奴是地位最高的三大神之一,其性格温和,对信众施予恩惠。他既有阳性的一面,也有阴性的一面,他阴性的一面就是以其配偶的形式出现。系列小说保留了罗摩是毗湿奴的化身这一神话传说,同时设定悉多是毗湿奴的女性化身(Lady Vishnu),以表现两人之间事业伙伴和精神伴侣的平等关系。罗摩听说悉多也被国民认定为毗湿奴后对她说:“你会成为伟大的毗湿奴,我很荣幸能追随你。”③Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017.p.331.悉多则回答说:“不是追随,是同伴。”④Amish.Sita:Warrior of Mithila,New Delhi:Westland,2017.p.331.正如系列小说所描写的,悉多、罗摩是毗湿奴的阴阳化身,组合在一起才代表“神”的完整形象和意义。系列小说描写的罗摩和悉多的夫妻关系表明,男性和女性不应该成为二元对立的性别,互相补充、相互完善才是性别存在的意义。

系列小说对《罗摩衍那》的改写,不仅是体裁样式的改变,更为重要的是,它通过塑造的悉多新形象,既保留了传统悉多的女性美,又赋予了这一形象以当代印度女性自主、独立的身份意识。

结 语

阿米什的罗摩系列小说以通俗小说类型改写传统史诗《罗摩衍那》,传统文学的写作素材和流行小说的类型模式相结合,使古老的民族文学焕发出时代色彩,让当代印度人用自己的方式理解印度传统文学和文化。“在崇高的时隔久远的一些体裁中,人物是绝对过去时的形象,是久远时代的形象”①[苏联]巴赫金:《史诗与长篇小说》,钱中文主编《巴赫金全集》第三卷,河北教育出版社,2009年,第529页。,但在系列小说中多重叙述视角的作用下,悉多拥有了言说的权利,传递出当代印度女性的身份观念,展现出她们的时代面貌。