文学作品的戏剧改编与创造性转换

2023-07-20宋宝珍卢荟伊

宋宝珍,卢荟伊

文学艺术常常被人们放在一起,统称“文艺”,这足以说明二者之间的紧密关系。自有戏剧以来,它与文学一脉相牵、情同手足。古希腊的悲剧多取自古典史诗和神话传说;文艺复兴以降,戏剧常常取自历史故事和英雄传奇。近现代以来,中外优秀作家往往文学、艺术创作一身二任,一些优秀文学作品常常被改编成影、视、剧,并获得良好的社会影响和传播效益。

将文学宝库当成戏剧创作的重要资源,推进其跨媒介传播与创造性转换,在当代剧场已是佳作不断,甚至可以说支撑了演出市场的半壁江山。对于文学而言,被改编为其他艺术有利于产生“破圈效应”,持续和延展自身艺术影响力;对于戏剧而言,重提文学信念,回到“剧本,剧本,一剧之本”的原作原点,有利于文本质量的提升、目标的达到和效果的产生。因此,文学与戏剧可谓双向奔赴。在中国戏剧舞台上,鲁迅、巴金、老舍、沈从文、丁西林、萧红、张爱玲等现代作家的小说,路遥、王蒙、莫言、陈忠实、刘震云、余华、阿来、金宇澄、陈彦等当代作家获得茅盾文学奖的小说,源源不断地被改编成戏剧作品,这其中既不乏成功案例,也提供了艺术创作的重要启示。

一

文学与戏剧的分野与隔绝,不利于中国文艺的发展与繁荣,此种现象已引发了人们的忧思: “文学界和戏剧界之间裂出一道鸿沟,鸡犬之声相闻,老死不相往来。缺少戏剧文学,特别是民族戏曲文学的中国文学是不完整的,文学生态是不平衡的。”①陈涌泉.当代中国文学的“补天”行动[EB/OL].(2023-4-26)[2023-05-02].https://e.gmw.cn/2023-04/26/content_36525645.htm.2023年4月19日,中国作家协会在中国文联主席铁凝的带领下,与中国戏剧家协会举行“作家朋友,欢迎回家——剧作家活动日”,谋求文学与戏剧的互利共荣。此间31名剧作家获颁“入会纪念牌”,共同探讨戏剧与文学的互动与关联,大家一致认为,剧作家不是编剧匠,他们也是作家,戏剧文学也是文学的重要组成部分。剧作家们还建议,纯文学刊物应当为剧本提供发表园地,茅盾文学奖、鲁迅文学奖应当涵盖戏剧。其实诺贝尔文学奖得主之中,剧作家为数甚众,如梅特林克、萧伯纳、皮兰德娄、奥尼尔、加缪、萨特、贝克特、达里奥·福、哈罗德·品特、彼得·汉德克等。

文学作品的戏剧改编由来已久,于今为盛。究其原因,一是因为原创剧本在整体质素上有待提高,目前难以满足日益增长的演出需要;二是在文学日益小众化的当今,欲赢得更广大的受众,需要跨界融合以增强其艺术生命力;三是因为曾经时髦的“去文本化”“重剧场性” “重形式感”的戏剧演出,逐渐显现出文学基质的羸弱和自身活力的不足;四是优秀文学作品本身就是潜力巨大的IP,人们独立阅读所形成的个体印象,希望在立体的、活态的、公众的剧场艺术中得以印证,这不仅可以激发观众的心理预期,而且比较容易形成强劲的市场号召力。

首先,文学与戏剧存在相通性。作为文学作品的文本形式与作为剧场艺术的戏剧形态,尽管体裁不同,但是具有内在的通约性,你中有我,我中有你。好的文学叙事包含戏剧性对话、行动、冲突、情节、场景等,好的剧本本身具有极强的文学性,一些台词充满形象感、韵律和诗性。一些“案头剧”,如梁启超在20世纪初叶创作的新传奇剧本《新罗马》《劫灰梦》《侠情记》等,因未写完兼剧场性不足无法上演,但是其部分内容发表后,依然具有文学的存在性。梁实秋认为:最好的戏剧是用来读的,而不是用来演的;没有演员能具备哈姆雷特那样的王子气度与风范。当然,好的戏剧应当兼具文学性与剧场性,未经上演的剧本总归是“戏剧未完成”的形态。

其次,文学与戏剧的互联关系十分明显。两者都是人们在一定的世界观、人生观、价值观引导下,对宇宙人生、现实社会、想象世界、理想诉求的描述与表达;都表达着人类对客观世界和主观世界的认识与反映,都是人类精神灌注其中的产物。此外,它们都以语言文字为载体,以人类存在为对象,形成具有思想意义、文化价值、美学意味和情感张力的整体叙事,创造出为人们所喜闻乐见的有机形式;其表现的核心是“人”,即人的存在、人的灵魂、人的价值、人的局限、人的困惑、人的命运等等,生、爱、死是其三大母题,真、善、美是其恒久价值。

当然,文学与戏剧因其不同体裁也具有差异性:文学往往采用叙述体方式,用口语或文字作为媒介,可以第一、第二、第三人称甚至全能视角表达创作者的客观认知和主观意识,是有一定长度的个体叙事。戏剧是代言体,代剧中人言说,以剧中人的身份进行自我表达并与他人对话。文学的叙事不受时空限制,相对自由,可以充分展开背景描述、心理描写、性格刻画等等。俄国冈察洛夫的小说《奥勃洛摩夫》的主人公是一位俄国农奴制度造就的懒惰、无聊、萎靡、冷漠的“多余人”——他具有典型的“奥勃洛摩夫性格”,整天躺在床上昏睡、幻想,眨眨眼睛就有成群的奴隶为他服务;他饱食终日,无所事事,丧失了社会人的基本功能。小说写到80多页时,此人还没有从床上起身。而戏剧是行动的艺术,若主人公躺在床上一小时喋喋不休,观众会感到厌倦头疼。小说可以洋洋洒洒写到几十万字、千百万字,戏剧却必须考虑舞台时空和演出时长的限定。即使近年来出现了450分钟的《尼伯龙根的指环》、12小时版的《2666》、8小时版的《兄弟姐妹》 《如梦之梦》这样“超时长”的戏剧,但一般的演出场景仍受剧场空间的制约,演出时长仍受观众一整晚休闲时光的限定。此外,文学需要对人物的外形、衣着、表情、出身背景、社会关系等进行细致入微的描述;而戏剧人物一出场,就将一切外部特征乃至内在性情展现出来。

二

对文学作品特别是对小说的戏剧改编,是戏剧学院编剧训练的必修课程。这是因为,小说有好的人物、好的故事,文学描写细致、鲜明、生动、形象。中国话剧自诞生之日起,就与文学改编结下不解之缘。李叔同等中国留日学生创作的话剧《黑奴吁天录》改编自美国斯托夫人的小说《汤姆叔叔的小屋》;陆镜若等人演出的《不如归》改编自日本明治时期德富芦花的同名小说。这些不仅是外国小说中国化的改编,而且是改编者从自身社会文化语境和民族救亡意识出发,对原小说的主题立意、情节结构所进行的解构与全新阐释:前者强化了被奴役者的觉醒与反抗,后者凸显了中国封建制度对青春与爱情的压制与戕害。

在抗日战争时期,由于“剧本荒”的出现,文学作品的戏剧改编成一时风气,屡见不鲜。1941年到1943年是赵清阁戏剧创作的丰年,她发表了改编多幕剧 《生死恋》和《此恨绵绵》,分别改编自法国雨果的剧本《安日洛》 (又译《向日乐》)和英国女作家艾米莉·勃朗特的小说《呼啸山庄》 (又译《咆哮山庄》)。此后,她熟读 《红楼梦》,“从戏剧的角度琢磨,探索,进行改编”①赵清阁编剧.红楼梦话剧集[M].成都:四川文艺出版社,1985:5.,创作了四部“红楼”话剧:《冷月诗魂》《血剑鸳鸯》《流水飞花》《禅林归鸟》。

1942年夏,在上海从事 “孤岛戏剧运动”的苦干剧团与上海艺术剧团合作,在卡尔登大戏院演出一系列改编自国外剧本的戏剧,如将俄国奥斯特洛夫斯基的《无辜的罪人》改编成话剧《舞台艳后》,把莎士比亚的《麦克白》改编成《乱世英雄》、将《奥赛罗》改编成《阿史那》,将高尔基的 《底层》改编成《夜店》,将安特列夫的 《吃耳光的人》改编成《大马戏团》等。这些演出将外国故事进行中国化演绎,几可让观众当成是原生的中国故事。此外,李健吾将巴金的小说《秋》、罗明将林语堂的小说《京华烟云》、费穆将沈复的笔记小说 《浮生六记》,分别改成了话剧。

此时期文学作品的戏剧改编,可作为成功范例的是曹禺根据巴金的小说《家》改编的同名话剧。1940年11月,好友巴金来到江安看望曹禺,在烽火连天的岁月里,二人彼此宽慰,相谈甚欢。巴金随身带来了吴天根据其同名小说改编的剧本《家》,虽然演出效果也不错,但巴金总觉得这个改编本还欠缺点什么。曹禺看过后认为,改编对原作“太忠实”了,以致缺乏创作的新意和表达的特色。于是二人相约,由曹禺将巴金的小说《家》改成话剧。

《家》这部长篇小说,描写了20世纪20年代初期四川成都一个封建大家庭的罪恶及腐朽,表现青年一代对自由、民主、人格尊严、人性解放的向往与追求,它在中国现代文学史上占据着重要地位。此次曹禺的改编可以说完成了创造性转换。

在改编过程中,曹禺基于他对巴金创作心理的理解,基于自己对旧式家庭的体悟,将原著的文学内涵进行提炼和戏剧性创编,在主人公设定、主题思想确立、矛盾冲突设置、情节结构安排等方面,进行了全新演绎。

曹禺深谙戏剧之道,因此,他忠实于原著精神,却不拘泥于细枝末节。巴金的小说侧重于表现年轻一代对封建家族制度的反抗,反映五四时期觉醒的一代青年对家的 “梦魇”。而曹禺的戏剧改编,则融入了自身的情感困惑与生命感悟,从他所熟稔的生活氛围和人物身上寻找再创作的突破点。他采用群像戏的方式,表现善良而软弱的觉新的不幸,以及他那贤淑、隐忍、无辜的妻子瑞珏的殒命。

小说的主人公觉慧蜕变为次要角色,而戏剧的主人公则变成了觉新和瑞珏。觉新深爱梅表妹,仅仅因为两家长辈牌桌上拌嘴,原定的婚事告吹,娶进家的是从未谋面的瑞珏。新婚之夜,觉新怅然兴叹,瑞珏惶惑不安。藏进床底的家族中的小孩子突然啼哭,两人只好一起安抚,由此尴尬破除,他们有了第一次照面和言谈。纯真、温柔的瑞珏,让觉新凄冷的灵魂里有了一丝的暖。但封建家族制度和各房之间的矛盾,注定容不下一对小儿女的情感缱绻。被弃的梅芬与被娶的瑞珏都只能被动接受命运,她们的善良、体谅只能推延悲剧的进程,却无法避免悲剧的发生。《家》中的女性,鸣凤、梅、瑞珏、婉儿,本身并没有过错,仅仅因为无选择、被摆布、不可逆的人生,导致了她们被毁灭的结局。

改编融入了曹禺自身的情感,有他心境的投射和反映,因此写起来笔锋雄健,剧力千钧。侍婢鸣凤痴恋三少爷觉慧,却被高老太爷送与老迈的冯乐山为仆。鸣凤深知此人伪善、奸诈、变态,打定主意宁为玉碎、不为瓦全,为向觉慧诀别,她想让三少爷亲亲她,“这脸只有小时候母亲亲过,现在您亲过,再有——”“再有就是太阳晒过,月亮照过,风吹过了”。这一段令人动心动情、潸然泪下的话语,并非来自小说,而是来自热恋中的方瑞写给曹禺的情书。

曹禺不仅对原小说的思想主题进行再发现、再阐释,而且对于主人公觉新与瑞珏的悲剧人生融入了自身的生命激情,不仅对小说的情节进行了集中、概括、提炼、整合,而且强化了家族的矛盾、情感的争缠、生死的冲突,升华了意象的诗意和情境的诗情。夏衍赞其是“非常格的改编”,巴金认可其匠心独运的改编。

1957年,梅阡等人将老舍的小说《骆驼祥子》改编成话剧,由北京人民艺术剧院首演。原小说中,祥子由一个勤劳朴实、吃苦耐劳的车夫变成再无追求、混吃等死的流浪汉,所历经的几起几落的过程。戏剧则主要展现了他与虎妞的情感纠葛,他在虎妞死后的失魂落魄。虎妞对祥子主动勾引、假孕逼婚、寿宴撒泼、杂院成婚、难产而死,戏剧线索更集中,场面更紧凑。特别是戏剧的结尾,在后续的演出中被不断改进,祥子走出破败的城墙,他要寻找新的人生进程。改编者为其留下了开放式结局。老舍的小说《骆驼祥子》,后来还出现了电影、京剧、曲剧、歌剧等各种改编样式。

三

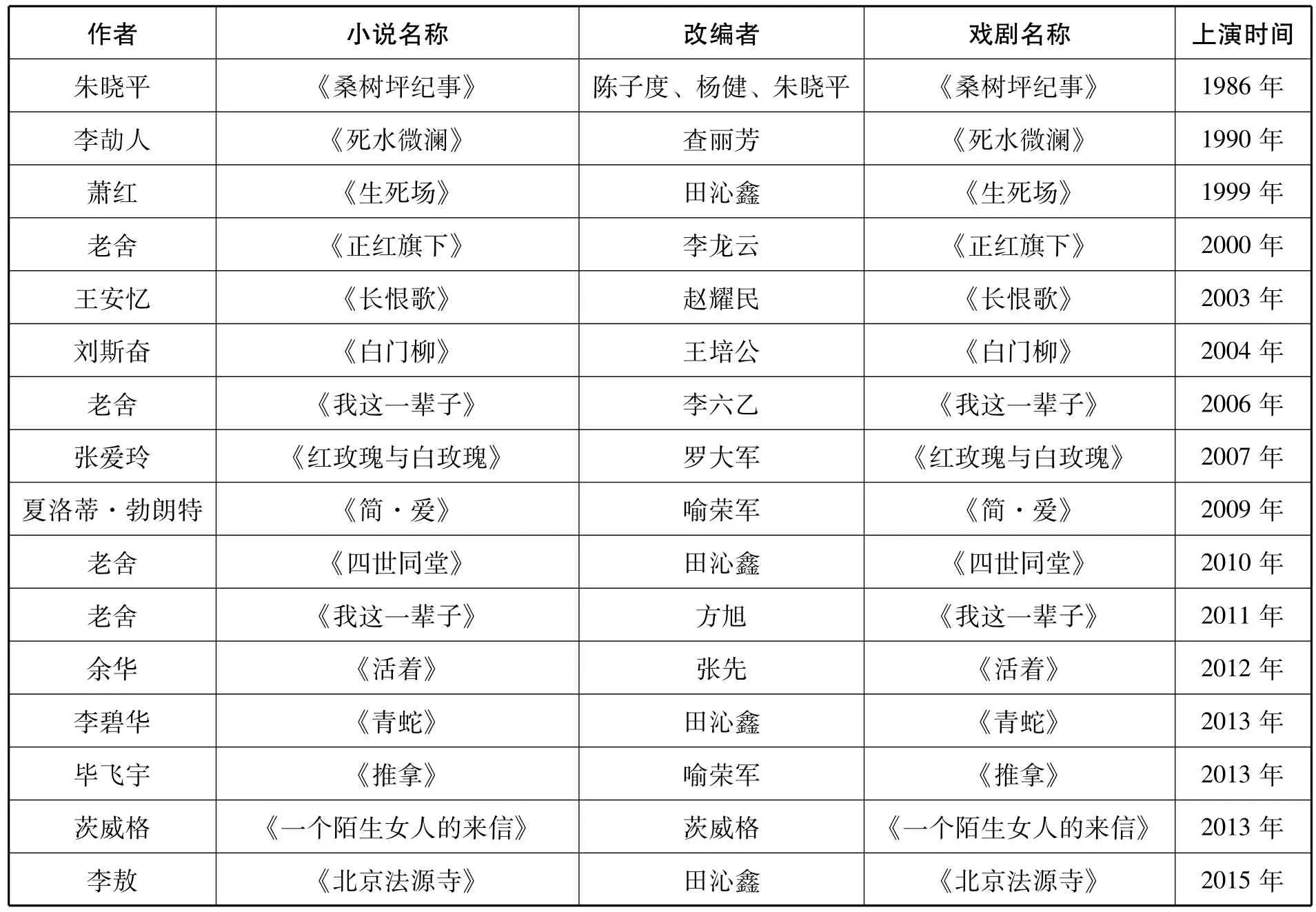

20世纪80年代以来,文学作品的戏剧改编不断出现,蔚为壮观。据不完全统计,有如下种种(见表1)。

表1 20世纪80年代—21世纪文学作品的戏剧改编

文学作品的戏剧改编,是站在巨人肩上的瞭望与发现,也是在文学宝藏中的寻找与精选。改编者应当做足功课,对改编对象了然于心,深刻理解原著的精神实质和人文情怀,而不应流于现象一般、浅尝辄止,只做简单裁剪与照搬。

改编作品与经典小说之间应当避免背离与隔膜。诚然,一千个观众的心里,会有一千个哈姆雷特,但没有人会将哈姆雷特跟剧中的掘墓人混同一气。对于一些在文学史上乃至文化史上已有定评的名著,无视其精神气质和基本叙事,一味“戏说”“颠覆”“解构”“魔改”,其结果很可能引发争议、不满甚至群体排异。既然改编的对象是公认的经典小说,它本身就具有某种公认的文化价值,体现了民族审美心理中人们普遍认同的美学意义,对此抱有必要的敬重与遵循也是应有之义。

第一种方法是改编应当“忠实于原著”。法国新浪潮电影导演安德烈·巴赞持有此种观点。他认为改编者首先需要拥有与小说作家相当的才华,应当具备必要的生活知识、历史知识和艺术修养。其次改编者的创造性与他对原著的忠实性成正比。这是大多数改编者所遵循的方法。当然,忠实原著不是原封不动,而是尊重其艺术构思、总体叙事、美学精神和风格特色。

第二种方法虽然重视原著,但是不主张消极顺从,而是主张文学作品的戏剧改编,“不是简单的‘直译’,不是‘拷贝’,也不是‘复制’,而是一次再创作。”①孟冰.改编要遵循戏剧逻辑——话剧《平凡的世界》创作谈[EB/OL]. (2019-06-27) [2023-05-02].http://www.chnjinju.com/html/lilun/20190627/10166.html.“改编是一种创造性的劳动……那么,它的工作就不单单在于从一种艺术形式改编成另一种艺术形式。它一方面要尽可能地忠实于原著,但也要力求比原著有所提高,有所革新,有所丰富。”②沈嵩生.电影论文选[M].北京:文化艺术出版社,1989:174.因此,在内容呈现方面,应当保持原著的精粹成分与核心要素,对所表现的内涵进行重新阐释、重新结构;在主题思想方面,应当忠实于原著的精神,不能南辕北辙;在表现形式方面,应以恰切的、适宜的形态将原著的魅力表现出来。

第三种方法是把原著当作一种素材或诱因,生发出自己想要表达的内容,正所谓“借他人之酒杯,浇自我之块垒。”比如:五四运动时期,郭沫若改编的《卓文君》,欧阳予倩改编的《潘金莲》,一改传统伦理道德中赋予女主人公的荡妇形象,赋予她们以打破传统、个性解放、忠于爱情、勇于行动的新女性特征。这样的改编,作者的主观意识较强,自创性比重较大,这就需要人们将其当成一种相对独立的艺术文本,分析其创新的现实目的、思想意义与文化价值。

对于文学作品的戏剧改编,在方法论上,应当鼓励探索、勇于创新,不应当定于一尊、拘于一格、成于一派。这就好比同等体积的玉石,既可能镌刻出精美的艺术臻品,也可能变成一块被切滥了的丑石。关键是要坚持目标导向,看最后的成果形式是否具有完美的肌理和经典的潜质。

四

改编是改编者与原创者之间的心灵默契,是一种耗费心智的艰苦劳动。

1942年的夏天,在重庆唐家沱附近的长江江面上,在一艘停泊着的江轮上,曹禺扑在一张餐桌上,开始了他对巴金小说 《家》的改编工作。他后来回忆那时的情形:“那是一个不大的江轮的餐厅,早晚都很清静,只有中午和黄昏时,一些轮船上的水手和我一同进餐。他们见我打着赤膊,背上流着一串一串的汗珠,还在昼夜不停地写,一位中年人惊讶地说,‘真是!你们写戏的,原来也很辛苦啊!’”③曹禺.为了不能忘却的纪念—— 《家》重版后记[M]//曹禺全集:第3卷,石家庄:花山文艺出版社,1996:312.曹禺在那艘江轮上住了三个月,才把《家》的剧本初稿写完。

田沁鑫在改编《生死场》时,一直为寻找合适的叙事结构而伤神,剧本的写作前后酝酿了三年,直到某一天茅塞顿开,欣然命笔。萧红对北方农村卑贱麻木的人生描写力透纸背,她笔下的每一个人物都显现着生的混沌、活的粗粝、死的憋屈,然而她的叙事却是散点的、跳跃的,情节叙事并不追求内在统一。为此,田沁鑫在熟读小说的基础上,重置人物关系,让赵三、王婆、金枝成为一家子,让初生牛犊般的成业成为窝窝囊囊的二里半的儿子,让胆子大的赵三在与地主二爷的争斗中,不仅气势上败下阵来,精神上也匍匐在地。当鬼子进村、开始屠杀之后,忙着生、忙着死的人们,突然发现死法不同了,于是他们决定拼死一搏,向死而生。应当说,改编后的 《生死场》把作为 “缝穷婆”被侮辱、被损害的金枝直接 “写”死了,作为戏剧的 《生死场》生发了小说“生”与 “死”的生命意象,矛盾更尖锐,结构更严整,人物关系更集中,戏剧形象更鲜明,整体气韵上也更加酣畅了。

在改编 《北京法源寺》时, “围绕着‘戊戌变法’,众说纷纭又迷案重重的历史风云,田沁鑫在改编时查阅了40多套关于‘戊戌变法’的书籍,花费近两年时间改动了12稿后,剧作终于于2015年上演。”①李瞳.从《北京法源寺》探讨文学作品的戏剧改编[J].四川戏剧,2022(4):58.此剧牵连了很多历史人物和故事,随便信手拈出一个,都可以写成一部甚至几部戏剧;但话剧《北京法源寺》恰恰舍弃了完整的线性叙事模式,摒弃闭锁式戏剧结构,它追求的是整体的诗意、情境的意蕴,历史时空、心理时空、当下时空的自由翻转,甚至随机互换,追求哲理思辨的文化内涵。此剧并未拘泥于还原历史的状态,而是开掘历史事件背后人物灵魂的真实。它将话剧的 “话”发挥到了极致,语言富有节奏韵律,充满幽默感和表现力。演员有时以角色的身份言说,有时以他者的身份评判,有时以叙事者的角度叙述。

小说的戏剧改编,是依照戏剧性原理对原有的文学符码的重新整合、有机转换,乃至新开掘、新阐释与新表现。孟冰根据陈忠实的小说《白鹿原》、路遥的小说《平凡的世界》改编的同名戏剧十分成功,在全国巡演,一票难求。谈到《平凡的世界》的改编,他说,“在研读大量有关路遥的资料时,我始终在寻找一种感觉,一种心境,一种态度。直到有一天,我从小说后记中发现了一句话,突然觉得头顶上犹如打开一扇天窗一样透亮!路遥写道:‘期望将自我的心灵与人世间无数的心灵沟通’。期望—心灵—沟通,这不正是路遥本人及他笔下人物所具有的基本精神特质吗?这句话成为这部戏剧所有人物行动的内心依据,成为构成人物关系的链条,也成为众多人物、多重关系及多主题多意象之间相互关联的纽带”。改编“只提取四对爱情关系作为主线,尽量突出孙少安和孙少平两兄弟的线索。对老一辈的人物只保留其符号性形象,如孙玉厚、瞎奶奶、孙玉亭等,重点突出田福堂,让年轻人的青春气息来感染舞台、制造活力。有意设计了路遥铜像,以他为叙述方式并贯穿全剧,让观众感受作家和他心中的人物是一种怎样的交流状态。”②孟冰.改编要遵循戏剧逻辑——话剧《平凡的世界》创作谈[EB/OL]. (2019-06-27) [2023-05-02].http://www.chnjinju.com/html/lilun/20190627/10166.html.本着有戏则长、无戏则短的原则,《平凡的世界》时空转换灵活、快速,前一刻孙少安还与田润叶细嗅马兰、深情凝望、互表衷肠,转眼孙少安便迎娶了不要财礼的贺秀莲。在3个小时左右的演出中,不仅表现了20世纪七八十年代社会历史的发展、农村生活的变迁、人们精神世界的蜕变,而且表现了孙家兄弟命运的坎坷、爱情的挫折、人生的困惑、奋斗的艰难、生命的坚韧。

小说描写中,孙少安与何秀莲的婚礼上,深爱孙少安的田润叶,托父亲送上贵重的礼物——丝绸被面,自己未曾露面。在戏剧中,田润叶不仅在婚礼上亲自送上礼物,她的委屈、失落、心有不甘,透过她与孙少安的对话,以及她眼中人们的狂欢,引发了他们之间心灵的撞击,激起了他们情感的涟漪。

孙少安强颜欢笑,心情复杂,他想掩盖内心的失落与悲戚,大碗喝酒,大声夸赞,说秀莲是过日子的好帮手,以此向田润叶表明心迹,这就是他一个庄户汉子的生活逻辑,他与城里人田润叶终究是如隔重山、难以相聚。这是他亲手割断的自己的爱情纽带,是他和泪吞下的带血的牙齿。这里有强烈的内心冲突,有情节的发现与突转,有人物行动和心理上悲喜交织。这不仅聚焦了观众的视线,甚至还与婚礼上的一群人形成戏剧性关联。这是一场让各色人物亮相、情感张力十足的戏剧场面。

五

文学作品往往卷帙浩繁,巴金的小说《家》29万字,《白鹿原》50多万字,《平凡的世界》107万字, 《人世间》115万字,《主角》70余万字,怎样将线索纷繁、人物众多、事件频发的小说改编成一台优秀剧作?将平面的文学叙述变成立体的、鲜活的、统一的舞台形象画面?在文学作品的阅读中,每位读者心中都有自己对人物的憧憬与想象,对主题与叙事的理解与把握,一旦呈现在舞台上的人物与他们的理想形态相距过远、差距过大,便会令其产生心灵的不适感、落差感,甚至造成接受上的困难。因此,找到叙事的端点尤为重要,删繁就简是必要手段,凝练、集中、升华、创新,以使受众获得“熟悉的陌生化”乃至重新发现的惊喜感是获胜关键。

改编不仅需要改编者对文学作品进行博约通取、含英咀华的过滤与提纯,而且要葆有原作的精华内涵与精粹成分。这是一个关系到改编成败与否的问题。现代戏剧的叙事方法和结构模式虽然较传统的多有突破,但是这并不意味着在改编时要贪多求全、视点纷繁、线索凌乱,人物走马灯式转换。

亚里士多德认为,悲剧艺术包含着形象、性格、情节、言词、歌曲与思想六个成分,“六个成分里最重要的是情节,即事件的安排,因为悲剧所模仿的不是人,而是人的行动,生活幸福(幸福与不幸系于行动),悲剧的目的不在于模仿人的品质,而在于模仿某个行动;剧中人物的品质是由他们的‘性格’决定的,而他们的幸福与不幸,则取决于他们的行动。他们不是为了表现‘性格’而行动,而是在行动的时候附带表现‘性格’。因此悲剧艺术的目的在于组织情节 (亦即布局),在一切事物中,目的是至关重要的”①亚里士多德.诗学[M].北京:人民文学出版社,1982:21.。诚然,文学作品的人物关系、故事情节、中心事件、结构布局已然被安排,但是这并不意味着改编者要全盘接收。

以《三国演义》为蓝本改编的戏曲种类繁多,所突出的人物、所选取的片段、所叙述的故事等,往往依改编者的主观立意各取所需,以展所长。以《红楼梦》为蓝本改编的各种影、视、剧文本也是如此。改编者要确定自己的选材范围、戏剧的主旨、主人公的性格、人物的最高任务、贯穿行动、整体逻辑等。戏剧要表现的是人,而人具有具体属性,其处于特定环境下基于某种目的的行动会导致命运的顺境、逆境等。

顾仲彝指出,“剧本最容易犯的毛病是,在演出中看了半天还摸不着头脑,不知道作者的意图是什么,准备解决什么问题,主要人物是谁?主要事件是什么?有时一出戏的中心人物和中心事件时时转换,几条线索分不出主次,或主次时常变换,这都由于全剧重点不突出,因此主题不明显,人物事件散漫,于是关注逐渐失去兴趣,甚至感到厌烦而离去,我们要求主题的统一,动作(情节)的一致,风格的和谐,时间和地点的集中,主要是根据重点突出这原则来的”。②顾仲彝.编剧理论与技巧[M].北京:中国戏剧出版社,1981:242.为了兼顾内容的丰富性和叙事的整一性,改编者有必要在叙事策略和谋篇布局上找到理想方式。

为了加强场面之间的有机联系,甚至为了敬重和纪念小说作者,在孟冰改编的《平凡的世界》里出现了路遥的形象。他以铜像的面貌出现,以朗诵者的姿态参与剧情,完成背景交代、时空转换、心灵抒发和哲理阐释。《正红旗下》是老舍写于1961—1962年未完成的自传体小说,出于从小说到戏剧的文本转换的需要,李龙云在剧本里增加了“老舍”这一人物,他对自己的家世娓娓道来,对眼前的各色人物、末世风情等予以点评,对母亲的无奈、姐姐的委屈、父亲的惨死唏嘘感喟。

戏剧是需要冲突的,“戏剧冲突最核心的部分,必须是具有裂变效应的矛盾内核。要么你不去触动它,它就像潜水艇一样,默默无闻地潜伏在那里。这种矛盾你不去触动它,但是它的存在,它对人物的命运,对人物的一生都是一种观照。这种东西你一旦触动它,哪怕你用一根纤细的针头去触动它,它就像核裂变一样,山崩地裂,火山迸发!戏剧矛盾冲突的核心必须是这个东西,否则没有内在张力。”③孟冰.改编要遵循戏剧逻辑——话剧《平凡的世界》创作谈[EB/OL]. (2019-06-27) [2023-05-02].http://www.chnjinju.com/html/lilun/20190627/10166.html.文学作品的戏剧改编应当加强情节、场面的戏剧性和结构性张力,以显现戏剧艺术的特有魅力。

改编不仅是旨在完成不同媒介、不同形态的作品的相互转换,而且是为了找到文学作品所体现的思想内涵、美学潜质与当代文化价值的连接点和相通处。优秀的文学作品本身存在着供后人不断诠释、发现的艺术空间,因此改编者如入宝山要善于发现,找到与当今观众的文化心理和审美需求相适应的契合点。

比如,在《北京法源寺》中,谭嗣同的自我介绍:“我是一个官二代”,这句台词一出口,瞬间拉近了他与青年观众的距离。再如,康有为怒斥袁世凯:“你是出卖变法的重要人物,没有之一”“你是一个袁大头,你是一块钱”,话语尖锐而不失风趣。法华寺里谭嗣同迫使袁世凯 “围园劫后”时,以急促、果断、阴郁、刚烈的话锋,展现出生死相逼、灵魂撞击的气势,二人的对话气口相接、气场相抵,恰如水银泻地、不复相聚;变法失败后,众儒士此起彼伏的 “求救”声响起,如哀鸿之鸣,瞬间凸显了他们生死攸关、命悬一线的处境和情感。历史与现实、剧中人与观众被带入特定的戏剧情境中。

文学作品的戏剧改编,改编者应当显示出自身的文化素养、理想憧憬和审美追求,甚至通过对小说所描写的历史背景、文化特色、生命意识的深入理解,开掘出令人荡气回肠的意蕴与诗意。

总之,改编不是被动的改写,而是在原著基础上的再创,改编后的文本也应具有独创性,它既忠实于原著,又对原著有所发挥、有所强调、有所提炼、有所升华。经过改编的作品,不但是一种艺术形式的转换,而且是适应新的艺术要求的新样态。