中国古代小说中镜意象的叙事功能演变

2023-07-20高万鹏盛志梅

高万鹏 盛志梅

内容提要:中国古代小说中镜意象的叙事功能,具有明显的演变痕迹。首先,镜进入小说叙事体系,是以其照妖功能开始的,经常被作为神魔小说中的法宝之一。其次,镜主题小说在唐代开始出现,故事情节出现了典型的“得镜—转镜—失镜”叙事模式。第三,明清时期,镜意象的叙事已经开始具备了玄理与审美的功能,小说家们对于镜意象,已经脱离“搜奇志异”的猎奇阶段,到了能自如地借镜叙事、阐发哲理的审美阶段。

镜本是一种生活用品,据《说文解字》,镜为“景也,景者,光也。金有光可以照物谓之镜。镜亦曰鉴”①[汉]许慎撰,[清]段玉裁注:《说文解字注》,上海书店,1992年,第703页。。镜作为一种意象很早就进入文学叙事,并逐渐渗入小说的发展进程中,从最开始的“情节点缀”到明清时期诸多小说以其命名,如《镜花缘》《品花宝鉴》等,镜在小说中叙事功能的演变有着清晰的发展轨迹。虽然有些学者已经注意到镜意象的独特作用,如金芝鲜《论〈红楼梦〉中的镜子意象及其象征内涵》等,但多限于单篇作品的解读,本文将从小说发展史的角度,从典型作品中的镜的作用入手,以探究镜意象叙事功能的演变。

镜起源于何时,由谁发明,我们现在很难考证。从科学考古发现看,我国目前出土的最早的铜镜是青海省贵南县尕马台齐家文化25号墓地的“七角星纹镜”,距今已有四千多年的历史。在文学史上,镜很早就出现在神话传说中。关于镜的起源,有几种说法:其一是黄帝的次妃嫫母,偶然于石头中发现一块光洁的石片,发明了第一面镜子②兰草:《轩辕黄帝传说故事》,陕西旅游出版社,1989年,第117页。;其二,据《世本》记载,黄帝的臣子尹寿作镜;其三,《黄帝内传》记载“(帝)既与王母会于王屋,乃铸大镜十二面,随月用之”③袁珂:《中国神话传说》,中国民间文艺出版社,1984年,第227页。。这三条传说朴素地反映了由石镜到铜镜的发展过程,从嫫母于生产劳动中无意发现并打磨形成了第一面石镜,到后来尹寿、黄帝所铸之镜(应俱为铜镜),说明镜子很早就进入人类社会的生产生活中了。而且黄帝铸镜与王母相关,且以十二面应十二月,明显具有了非生活用具的功能,或祭祀,或祈福,抑或占卜等,从中也反映出了镜子功能的变化,而黄帝与王母相会,也为镜笼罩上一层神性的光辉。

镜子的功能并非相互排斥,“观面容,正衣冠”的实用功能,巫术占卜的法器功能,可以统一在一面镜子之中。中国古代小说中的镜意象,依据功能划分,大体可以分为生活之镜、法宝之镜、玄理之镜等。这些形形色色、光怪陆离的镜子在中国古代小说发展的不同时期,承担了不同的叙事功能,且具有明显的演变痕迹。

著名考古学家刘学堂在《论中国早期铜镜源于西域》一文中,认为中国早期铜镜起源于西域,与西域地区盛行的萨满教相关,最初为萨满巫师身上佩戴的巫具。清人何秋涛所写《朔方备乘》记载萨满巫师服饰:“外悬二小镜,如二目状。”本图中的上方两孔应为穿绳悬挂所用,因此,铜镜的发展历程还有一种可能,就是从宗教祭祀中的“巫具”逐渐分化出具有实用功能的生活用具(图片来源于《中国文物精华大辞典·青铜卷》)。

一 法宝之镜:镜意象叙事的开始

鲁迅曾言:“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽;会小乘佛教亦入中土,渐见流传。凡此,皆张皇鬼神,称道灵异,故自晋讫隋,特多鬼神志怪之书。”①鲁迅:《中国小说史略》,上海古籍出版社,2009年,第24页。魏晋南北朝时期是志怪小说的繁荣时期,这与当时社会上的神仙之说、巫术鬼道盛行是分不开的。这一时期小说中的镜主要是法宝之镜。

镜意象最早进入中国古代小说的叙事体系就是以法宝的身份,这种现象的产生源于镜子很早便被纳入巫术或者是道教体系,成为最常见的法器之一。作为中国本土宗教,道教是在先秦民间巫术的基础上吸收道家学说逐渐发展起来的,并以复杂完备的法术和法器著称。铜镜便是道教活动中重要的法器之一,如“安灯放镜咒诀”曰:“明灯照出千年鬼,业镜照出万年邪。”②刘艺:《镜与中国传统文化》,巴蜀书社,2002年,第137页。

东晋葛洪在《抱朴子·内篇·登涉》中说想要成仙,必须寻仙学仙,为了入山的顺利安全,镜成为道士必备的法器:

万物之老者,其精悉能假托人形,以眩惑人目而常试人。唯不能于镜中易其真形耳。是以古之入山道士,皆以明镜径九寸巳上,悬于背后,则老魅不敢近人。③[明]白云霁:《正统道藏》,新文丰出版公司,1977年,第47册,第738页。

由此可见,镜不光是道教科仪中的重要法器,且具有照妖除祟的功能。镜意象进入志怪小说叙事体系,带有浓厚的道教色彩,原因即在于此。在魏晋南北朝众多志怪小说中,最先引人注意的就是“照妖镜”的出现。《搜神后记》为《搜神记》的续书,与后者体例大致相似,既有妖异变怪之谈,又兼神仙之事,在其卷九有两则故事:

淮南陈氏,于田中种豆,忽见二女子,姿色甚美,着紫缬襦,青裙,天雨而衣不湿。其壁先挂一铜镜,镜中见二鹿,遂以刀斫获之,以为脯。①[东晋]陶潜:《搜神后记》,汪绍楹校注,中华书局,1981年,第58页。以下引文版本同此。

林虑山下有一亭,人每过此,宿者辄病死。云尝有十余人,男女杂沓,衣或白或黄,辄蒲博相戏。时有郅伯夷者,宿于此亭,明烛而坐诵经。至中夜,忽有十余人来,与伯夷并坐蒲博。伯夷密以镜照之,乃是群犬。因执烛起,阳误以烛烧其衣,作燃毛气。伯夷怀刀,捉一人刺之。初作人唤,遂死成犬。余悉走去。

这两则志怪小说中的镜子,在小说叙事体系中开始承担情节转折的重要作用。两个故事虽粗陈梗概,但在叙事上也有其相似性,即出现可疑人物——用镜照出原形——铲除妖魅,但作者并未对镜本身描述,也未为其命名,叙其来历等,仿佛只是一面普通的镜子。也就是说,照妖显形是铜镜的基本功能而已。

小说中镜意象所具有的照妖功能,逐渐演变成一类专门的法宝——照妖镜。照妖镜的名称在唐代就已经出现,李商隐所作《李肱所遗画松诗书两纸得四十韵》中便有“我闻照妖镜,及与神剑锋。寓身会有地,不为凡物蒙”。但照妖镜真正大范围地出现在小说中,则是在明清时期,特别是神魔小说中。“明代崇道之风带动了神魔小说的兴盛。道士斩妖驱鬼、与妖魔斗法赌阵的描写,在清代又汇入世情、英雄传奇等小说中。”②王昕:《由器而“道”——论古代小说中照妖镜的演化》,《齐鲁学刊》2010年第3期。

图为明代十二生肖四神镜,故宫馆藏,四神、十二生肖、八卦纹饰及铭文“长庚之英,白虎之精,阴阳相资,山川效灵,宪天之明,法地之宁,分列八卦,顺考五行,百灵无以逃其状,卍物不能遁其形,得而宝之,福禄来成”,其中“百灵无以逃其状,卍物不能遁其形”,几可视为古典小说中“照妖镜”功能的精辟概括(图片来源于故宫博物院官网)。

《西游记》中有三段文字涉及照妖镜:

(二郎神)只请托塔天王与我使个照妖镜,住立空中。恐他一时败阵,逃窜他方,切须与我照耀明白,勿走了他。(第六回)③[明]吴承恩:《西游记》,陈先行等校点,上海古籍出版社,1994年,第72页。以下引文版本同此。

菩萨驾云而来,“袖中取出照妖镜,照住了那怪的原身。却将镜子里看处,那魔王生得好不凶恶”。(第三十九回)

(玉帝)教把照妖镜来照这厮谁真谁假,教他假灭真存。(第五十八回)

照妖镜既可以是道教神仙二郎神、托塔天王的法宝,也可以是菩萨袖中的宝物。宝镜这个源于道家的法器,到明清时期,已经成为佛道二教共同的宝物了,甚至还和儒家的三皇五帝扯上关系,如《三宝太监西洋记》:

真君看见天师来得凶,却不敢轻易,连忙的拿过水火花篮儿,取出一个宝贝来。这宝贝不是小可的,却是轩辕黄帝头上一个顶阳骨,团团圆圆,如镜子之状。他却是一股太阳真精,聚而不散,背后有五岳四渎,面上有社稷山川,明照万里,即如皓月当空。凭你是人、是鬼、是神仙,举起来一照,即时现出本形。凡是呼风唤雨,驾雾腾云,见之即止。凡是驱神遣将,五囤三推,见之即退。任是移星转斗擎天手,也要做个蠓懵痴呆浑沌人。这宝贝名字叫个轩辕镜,羊角道德真君取出这个镜来一照,天师没奈何,也自现了本相,连人连草龙都掉将下来。①[明]罗懋登:《三宝太监西洋记》,华夏出版社,1995年,第226页。

但明清小说中形形色色的“宝镜”绝不局限于照妖这一功能,作家们运用丰富的想象,将宝镜的功能开发到极致。《封神演义》中有大量的斗法破阵的场景,“宝镜”开始蜕变成进攻性法宝,如第四十六回中金光圣母所设的金光阵便是由二十一面宝镜摆成:

二人战未及三五合,金光圣母拨马往阵中飞走。萧臻大叫:“不要去!吾来了!”径赶入金光阵内,至一台下。金光圣母下驹上台,将二十一根杆上吊着镜子,镜子上每面有一套,套住镜子。圣母将绳子拽起,其镜现出,把手一放,明雷响处,振动镜子,连转数次,放出金光,射着萧臻,大叫一声。可怜!正是:

百年道行从今灭,衣袍身体影无踪。②[明]许仲琳:《封神演义》,人民文学出版社,1973年,第344页。

此外,《女仙外史》中的赤乌镜也是进攻性十足,“但见鲍师的赤乌镜,翼翼飞腾,光芒四射,无异太阳当天,山鬼骇遁。种种变幻伎俩,倏然尽灭”(第五十回)。③[清]吕熊:《女仙外史》,内蒙古人民出版社,1985年,第548页。

镜意象最开始是以宝物的身份进入中国古代小说叙事体系,在小说发展过程中,其所具有的照妖功能呈现出一脉相承的特性,并一直被文人墨客、贩夫走卒津津乐道。作为神魔小说常见的法宝之一,镜的功能与威力在不断地扩展与提升,甚至成为小说叙事过程中扭转情节的关键环节。

二 镜意象叙事主体地位的形成

鲁迅曾说:“小说亦如诗,至唐代而一变,虽尚不离于搜奇记逸,然叙述宛转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明,而尤显者乃在是时则始有意为小说。”④鲁迅:《中国小说史略》,上海古籍出版社,2009年,第44页。在“有意为小说”的背景下,唐人对镜的叙事功能进行了前所未有的拓展,甚至创作出一批满纸为镜的作品,使镜的叙事脱离了情节点缀的窠臼,承担起叙事主体的作用,并有了一定的文化思想内涵。其中,最为典型的作品为《古镜记》,正如汪辟疆所言:“古今小说记镜异者,此为大观矣。”⑤汪辟疆:《唐人小说》,上海古籍出版社,1978年,第10页。

(一)镜主题小说的出现

《古镜记》讲的是王度在大业七年(611)从汾阴侯生手中得到一面古镜。此镜能照妖镇邪,先后照出狐精与蛇怪,并消除了疫病。之后其弟王绩借此镜出游,一路上消除诸多精魅,最后王绩重回长安,将古镜归还给王度。大业十三年,古镜在匣中发出悲鸣后,突然消失,杳无踪迹。

《古镜记》虽然是由几则小故事组成,但明显具有主题意识。首先,体现在对古镜的细致描摹:“镜横径八寸,鼻作麒麟蹲伏之象,绕鼻列四方,龟龙凤虎,依方陈布。四方外又设八卦,卦外置十二辰位,而具畜焉。辰畜之外,又置二十四字,周绕轮廓,文体似隶,点画无缺,而非字书所有也。”“承日照之,则背上文画,墨入影内,纤毫无失。举而扣之,清音徐引,竟日方绝。嗟乎,此则非凡镜之所同也。宜其见赏高贤,自称灵物。”①鲁迅:《唐宋传奇集》,岳麓书社,2019年,第1页。以下引文版本同此。这是从王度的视角看到的古镜。除此之外,作者还安排侯生进一步描绘、介绍古镜的来源:

侯生云:“二十四气之象形。”

侯生常云:“昔者吾闻黄帝铸十五镜,其第一横径一尺五寸,法满月之数也。以其相差各校一寸,此第八镜也。”

作者这样安排,明显有别于魏晋志怪小说中对镜子描写的粗略概括,显然是将其作为小说主体看待的。汉魏小说中的镜子,作者大多以“器物”观之,对其描写也多是静物写照,如东晋葛洪《西京杂记》卷三对宝镜的描写:“有方镜,广四尺,高五尺九寸,表里有明。”②[晋]葛洪:《西京杂记》,周天游校注,三秦出版社,2005年,第140页。《古镜记》写的是黄帝十二面古镜中的第八面镜子,据传黄帝“既与王母会于王屋,乃铸大镜十二面,随月用之”,至于这十二面镜子的花纹图案并无记载,王度发挥想象,将其描绘得绚丽多彩,既对古镜在小说中的主体地位有所凸显,也对阐发小说的主题大有裨益。

左图,隋四神十二生肖铜镜,安阳市博物馆馆藏,兽钮座,内区置四神,外区为十二生肖图纹。其与《古镜记》之古镜形制相近,上文所提到的明代十二生肖四神镜,从其纹饰风格看,具有明显仿造隋唐铜镜的痕迹,但将神兽纹饰置于镜背并非唐人首创。浙江博物馆现藏东汉时期三面神兽纹饰铜镜,即《神兽镜》《吾作神兽镜》《仙人骑马神兽镜》。右图为东汉《神兽镜》。唐朝诗人薛逢在《灵台家兄古镜歌》一诗中对千年古镜极尽赞美与崇拜。由此可知,唐朝盛行的古镜形制及古镜崇拜风气对《古镜记》的创作产生了潜移默化的影响(左图来源于安阳市博物馆官网,右图来源于浙江博物馆官网)。

其次,主体意识体现在镜意象具备了象征意义。《古镜记》以时间为序,主要记载了大业七年至大业十三年围绕古镜所发生的奇异之事,古镜的得失显隐颇为神秘,为小说笼罩了一层神秘的氛围。“古镜形制与天地日月相对应,是空间宇宙的体现,反映着人们对天地的认知。以麟为镜纽,龟龙凤虎分陈四方,奉为神。四方、八卦、十二辰、二十四时是天人整体观的基本要素,透射出中国文化中天道数术、阴阳五行观念。古镜集天地阴阳于一体,成为天赋之物,具有权威的象征意义。”①岳立松:《〈古镜记〉的天命历史观》,《文化学刊》2009年5月第3期。古镜与时运相连,反映了个人命运的起伏和国家的兴亡,古镜不光成了个人及国家命运的象征,也被作者赋予人格化的特征:

(王绩)便游河北,夜梦镜谓绩曰:“我蒙卿兄厚礼,今当舍人间远去,欲得一别,卿请早归长安也。”绩梦中许之。

《古镜记》中的古镜除了镜子本身,还有了灵魂——“镜精”:

龙驹昨忽梦一人。龙头蛇身,朱冠紫服:谓龙驹,我即镜精也,名曰紫珍。

其实将镜人格化并不是《古镜记》的独创,东晋王嘉编写的《拾遗记》卷三记载:“火齐镜广三尺,暗中视物如昼,向镜语,则镜中影应声而答。”②[晋]王嘉:《拾遗记译注》,孟庆祥、商微姝译注,黑龙江人民出版社,1989年,第88页。无论是“镜吐人言”,还是镜精的出现,都可看作镜人格化的体现。镜子在小说中可以作为有生命的宝物出现,镜子开始变得有意识、有生命,是镜意象叙事功能的一大进步。相比较能说话的镜子,镜精的出现应该说是镜意象人格化、生命化的更高阶段,也是古人万物有灵朴素思想的反映。

(二)情节类型化的出现

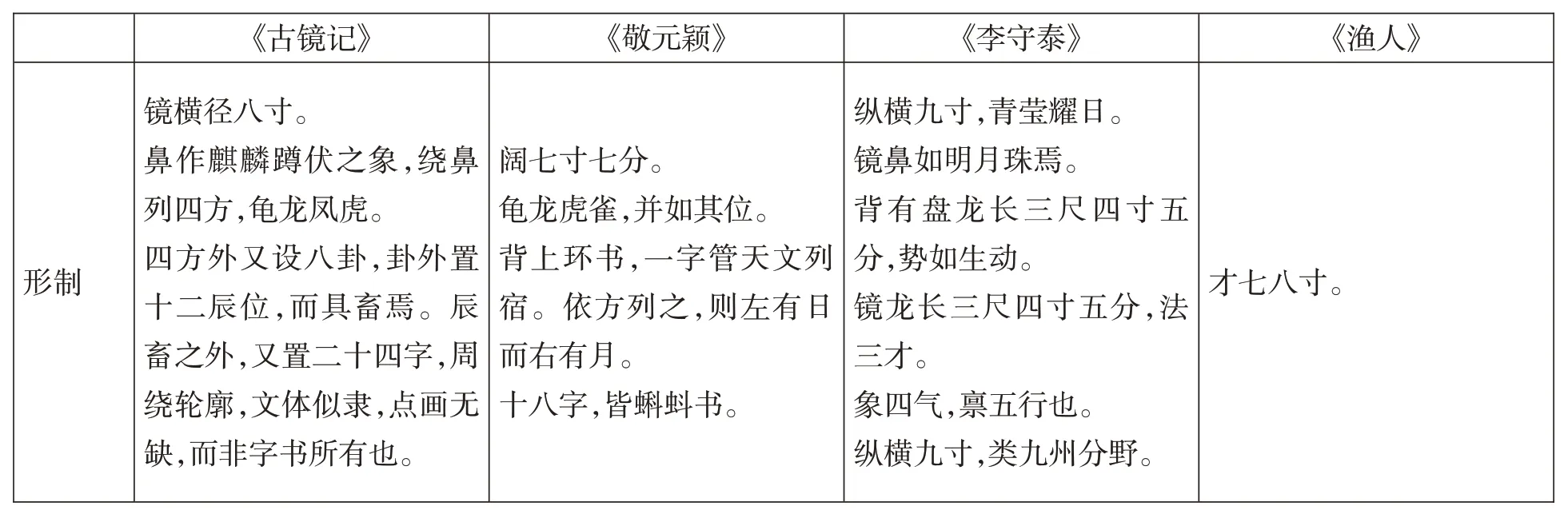

情节的类型化是小说创作趋于成熟的一个表现,代表了一种普遍的社会现象与人生经验的总结。在唐传奇中,镜意象逐渐出现了相同或类似的情节模式,这首先得益于《古镜记》的巨大示范效果。大量相似情节、相似描写的出现,标志着镜意象叙事功能的成熟,也反映出当时人们对这一题材和故事类型的追捧。现将《古镜记》与《博异记》中的《敬元颖》、《异闻录》中的《李守泰》和《原化记》中的《渔人》进行比较,从而更直观地审视镜意象叙事的类型化:

李剑国在《唐五代志怪传奇叙录》中提出志怪和传奇不是题材学概念,而是文体概念①李剑国:《唐五代志怪传奇叙录》(上册),中华书局,2017年,第7页。。在上述提到的四篇小说中,《渔人》一篇共二百三十余字,粗陈梗概,文笔简洁,为志怪体小说,其余三篇小说则叙述婉转、文辞华艳,当属传奇体,这从四篇小说中对宝镜形制的虚构程度可见一斑。由此可看出,在《古镜记》的影响下,镜意象叙事具有几处细节上的相同之处:其一,镜子形制颇为相似,即四象八卦十二时辰,龟龙凤虎等瑞兽及铭文等,尤其是与龙存在某种关联;其二,镜子与水相关,或可兴风雨,或可平息波涛,《李守泰》之镜甚至于扬子江船中铸造而成;其三,宝镜功能基本承袭《古镜记》中古镜所具有的功能,只不过对其进行更多渲染生发而已。

除了镜意象在个别情节中开始出现“复制、粘贴”外,《古镜记》也为后世镜小说的创作提供了典型的情节类型,即“得镜—转镜—失镜”。《古镜记》始于隋汾阴侯生“临终,赠度以古镜”,终于王度“开匣视之,即失镜矣”,情节推动皆与古镜徙转相关。王度携镜至河东,古镜照出狸精;“出兼芮城令”,悬挂古镜于一枣树,杀死蛇精;“持节河北道”,古镜使张龙驹数十口病者渐愈。后来王度将古镜赠予其弟王绩,王绩携古镜至嵩山遇龟精和猿精,到玉井泉杀死鲛鱼,在丰城县除掉黄鼠狼、老鼠、壁虎三妖,到庐山遇见隐士苏宾等,可见古镜的照妖功能是小说情节推展的动力,更是叙述的线索。此外,小说还借苏绰家奴豹生交代了古镜的“前世”:

(豹生)见度传草,因悲不自胜,度问其故。谓度曰:“豹生常受苏公厚遇,今见苏公言验,是以悲耳。郎君所有宝镜,是苏公友人河南苗季子所遗苏公者。苏公爱之甚。苏公临亡之岁,戚戚不乐。常召苗生谓曰:“自度死日不久,不知此镜当入谁手,今欲以蓍筮一卦,先生幸观之也。”便顾豹生取蓍,苏生自揲布卦。卦讫,苏公曰:“我死十余年,我家当失此镜,不知所在。然天地神物,动静有征。今河汾之间往往有宝气,与卦兆相合,镜其往彼乎?”季子曰:“亦为人所得乎?”苏公又详其卦,云:“先入侯家,复归王氏。过此以往,莫知所之也。”

王度得镜早有预兆,失镜又是命中注定,这与苏家得镜、失镜之过程如出一辙,是一种历史的轮回。古镜得失交替的命运形成了一种失而复得、得而复失的圆形结构,更能凸显万物得失、人生穷达、国家兴废皆有定数的感慨。这种情节类型在后世亦有体现。

《夷坚志》中有一篇《嘉州江中镜》,也具备“得镜——转镜——失镜”的情节模式。此篇讲的是嘉州一渔民王甲,以捕鱼为业,偶然从江中捞上一古铜镜。他把铜镜带回家后,两年内竟然积累十万钱。王甲认为穷苦人钱多是个祸患,意外暴富会受到上天的惩罚,于是将古镜安放在峨眉山白水禅寺。寺庙长老找人做了一个仿制品,将真正的铜镜据为己有。王甲过了两年,家贫如洗,又来禅寺取回仿制的假铜镜,依旧贫穷。寺庙却日渐富裕起来,因此很多人说真正的古镜还在禅寺。消息传至一狱官耳中,顿生贪念,逼迫长老交出古镜,长老不肯,后被活活打死。长老的行者带着铜镜逃跑,路过一条溪水时,一金甲神人对行者说:“还我宝镜!”行者赶紧逃跑,从旁一只猛虎蹿出,行者赶紧扔掉古镜,逃回禅寺,将这件事告诉给寺中诸人,后来就无人知道古镜的下落了。

“水中宝镜”的故事在唐宋之际的流传已经很普遍,其情节的起承转合,也是“意外得镜——宝镜流转——宝镜消失”。这则小说被明代凌濛初渲染发挥,情节更加波澜起伏,人物也更加丰满,这就是《二刻拍案惊奇》中的《王渔翁舍镜崇三宝 白水僧盗物丧双生》(下文简称《王渔翁》)。

《王渔翁》与《嘉州江中镜》虽然情节框架、人物设定相似,但呈现出了不同的意蕴。《嘉州江中镜》作者强调“实录”,故事的叙述者是祝东老,而此人是从亲历者王甲口中听闻此事,借以证明“江中镜”故事的真实性。故事的结尾,作者特意点明“隆兴元年,祝东老泛舟嘉陵,逢王生自说其事,时年六十余,右五事俱祝东老说”①[宋]洪迈:《夷坚志》,何卓校点,中华书局,1981年,第1124页。,进一步强调小说的真实性。这种“实录”的心理基础除了继承志怪小说“发明神道之不诬”的传统外,还在于宝镜的得失是作者的主要“聚焦点”。《王渔翁》是一个成熟的拟话本小说,得镜—转镜—失镜的情节已经不再凸显宝镜来去无踪的神秘感,而成为宣扬戒贪念、善有善报、恶有恶报思想的载体。正如结尾诗云:“休慕他人富贵,命中所有方真。若要贪图非分,试看两个僧人。”②[明]凌濛初:《二刻拍案惊奇》,人民文学出版社,1991年,第655页。这显然迥异于《古镜记》及《嘉州江中镜》中宝镜得失情节类型所具有的意蕴。

三 镜意象叙事功能的深化

明清时期,很多章回体小说中出现了镜意象,如《三宝太监西洋记》《西游记》《镜花缘》《封神演义》等,这些作品中的镜意象大多承袭前代镜意象的叙事功能,如《三宝太监西洋记通俗演义》中的“轩辕镜”、《西游记》中的“照妖镜”、《南游记》中的“照魔镜”等,依旧属于法宝之镜的范畴,是推动情节发展的重要环节。但明清时期,镜意象的叙事功能依旧得到前所未有的拓展,达到了全新的高度,典型作品为《西游补》与《红楼梦》。

镜以其独特的呈像功能,很早就被赋予了深刻的哲理思想。在道家学说中,镜被“比喻成人的内心修养,道家要求人心应像镜一样光明,才可体悟真道”③刘艺:《镜与中国传统文化》,巴蜀书社,2002年,第137页。,这是首次将镜与“心”联系到一起。《老子》第十章就有“载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能婴儿乎?涤除玄鉴,能无疵乎”之句④《老子》,汤漳平、王朝华译注,中华书局,2014年,第36页。。“玄鉴”指幽深的镜子,这样的表达在《庄子》中也颇多,如“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤”①[晋]郭象注,[唐]成玄英疏:《庄子注疏》,中华书局,2020年,第167页。,强调至人之心如明镜,鉴物而无情,来者即照,去者不留,是一种豁达无拘、心如止水的境界。以道家学说为思想基础的道教,也将镜意象引入其信仰体系中,如:

游云无质,故五色含焉;明镜无瑕,故万物象焉。谓水之含天也,必天之含水也。夫百步之外,镜则见人,人不见影,斯为验也。②[五代]谭峭:《化书》,李似珍、金玉博译注,中华书局,2020年,第33页。

图为西晋八凤佛像镜,现存于中国历史博物馆,纹饰为四叶柿蒂纹,共有四尊佛像,每尊佛像旁各有两只凤鸟。佛像纹饰在铜镜中的出现,表明佛教在魏晋时期对中华文化的渗入达到了一个新的层面(图片来源于中国国家博物馆官网)。

镜意象也存在于佛教信仰体系中,有学者梳理了相关佛教典籍,将镜喻分为五类:“第一类用镜中所现,比喻诸法无实在;第二类以镜喻菩萨,强调菩萨随缘示现而不分别;第三类用来描述佛菩萨的觉悟境界(菩提心),称其如明镜,可于己身现世间所有;第四类描述禅定境界;第五类描述人的现识可现诸色相。”③林健:《〈坛经〉心性譬喻的经典来源与发展》,《五台山研究》2019年第1期。禅宗也多将镜作为阐发佛理载体,如神秀的“心如明镜台”与惠能的“明镜亦非台”,二者虽在心性论上存在分歧,但都将“心”与镜进行了连接。

《西游补》中的镜意象就具有浓厚的佛教色彩。《西游补》是《西游记》的续书之一,但又迥异于其他续书。鲁迅曾赞曰:“其造事遣辞,则丰赡多姿,恍忽善幻,奇突之处,时足惊人,间似俳谐,亦常俊绝,殊非同时作手所敢望也。”④鲁迅:《中国小说史略》,上海古籍出版社,2009年,第122页。根据作者董说的诗作《漫兴》推断,《西游补》应出于明亡之前⑤关于《西游补》的成书时间,学界主要有两种观点,即明代崇祯年间和清代顺治年间。黄摩西、蒋瑞藻、郑振铎等均认为该书成书于顺治年间,鲁迅、刘复则认为该书成书于崇祯年间,其中证据之一便是董说于顺治七年所作《漫兴》组诗中的第三首有标注云“余十年前增补西游,有万镜楼一则”,十年前即崇祯十三年。笔者从后者观点。,全书共十六回,主要讲的是孙悟空在“三调芭蕉扇”后,被鲭鱼精所迷,进入梦境,即青青世界,忽化作虞美人与楚霸王周旋,忽又变成阎王审问奸臣秦桧,最后被虚空尊者唤醒,从而跳出青青世界,回到唐僧身边。董说所虚构的青青世界,其实就是由镜子所组成的虚幻世界。第四回《一窦开时迷万镜 物形现处我形亡》关于青青世界的描写:

行者奇骇不已,抬头忽见四壁都是宝镜砌成,团团约有一百万面。镜之大小异形,方圆别致,不能细数,粗陈其概:

天皇兽纽镜、白玉心镜、自疑镜、花镜、凤镜、雌雄二镜、紫锦荷花镜、水镜、冰台镜、铁面芙蓉镜、我镜、人镜、月镜、海南镜、汉武悲夫人镜、青锁镜、静镜、无有镜、秦李斯铜篆镜、鹦鹉镜、不语镜、留容镜、轩辕正妃镜、一笑镜、枕镜、不留景镜、飞镜。①[清]董说:《西游补》,上海古籍出版社,1983年,第15页。以下引文版本同此。

一口气罗列如此多镜子,这在小说史上实属罕见,我们细品作者所列之镜的名称,包含甚广,或以历史人物命名,或以花鸟神兽命名,有的镜名还颇具禅意。作者并没有详细描述镜子的外形纹饰,这与唐宋传奇中出现的镜子不同,后者对镜子详细刻画,以凸显其神秘性。而在这里,作者反其道而行,将镜子简单罗列,说明这里的镜子被符号化、被抽象化了。作者将每一面镜子等同于一个虚幻的世界,从而使“镜子”成为作者阐发玄理的载体。

正当孙悟空暗暗称奇之时,刘伯钦从天皇兽纽镜走出:

行者慌忙长揖,道:“万罪!太保恩人,你如今作何事业?为何却同在这里?”

伯钦道:“如何说个‘同字’?你在别人世界里,我在你的世界里,不同,不同!”

行者道:“既是不同,如何相见?”

伯钦道:“你却不知。小月王造成万镜楼台,有一镜子,管一世界,一草一木,一动一静,多入镜中,随心看去,应目而来,故此楼名叫做‘三千大千世界’。”

“三千大千世界”是佛教的宇宙观,《俱舍论》卷十一云:“四大洲日月,苏迷卢欲天,梵世各一千,名一小千界,此小千千倍,说名一中千,此千倍大千,皆同一成坏。”②白文:《“灵山圣会”与“人天秩序”》,《艺术探索》2020年第3期。董说将世界具化成一面面镜子,让每一面镜子掌管一个世界,这是对佛教三千大世界的形象化表现。小说忽而写孙悟空变成楚汉之际的虞美人,并与项羽周旋,忽而又在阎罗殿审问宋时奸臣秦桧,使主人公孙悟空穿梭在过去、现在、未来之间,打破了时空限制,这样想象恣肆的叙事结构正是建立在镜这一意象上。表面上每一面镜子都是一个世界的入口,但正如作者在《西游补·序》中所言,“一念着处,即是虚妄”“夫心外心,镜中镜”,镜中世界只不过是鲭鱼精的“幻部”,也是孙悟空因情而生的幻想而已。

用镜意象表达因情生幻的虚空,在《红楼梦》中也有所体现。《红楼梦》中引人注目的镜意象是“风月宝鉴”。“风月宝鉴”第一次在《红楼梦》中出现是在第一回:

从此空空道人因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空,遂改名情僧,改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于悼红轩中,披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,又题曰《金陵十二钗》。③[清]曹雪芹:《红楼梦》,人民文学出版社,1982年,第6页。以下引文版本同此。

在《脂砚斋重评石头记(甲戌本)》开篇,便有批语:“是书题名极多:一曰《红楼梦》,是总其全书之名也;又曰《风月宝鉴》,是戒妄动风月之情;又曰《石头记》,是自譬石头所记之事也。此三名,皆书中曾已点睛矣。”“风月宝鉴”承担着揭示《红楼梦》全书主旨的任务,是全书的核心意象,有点睛之笔的作用。关于此镜来历:

(跛足道人)从搭裢中取出个正面反面皆可照人的镜子来,背上錾着“风月宝鉴”四字,递与贾瑞道:“这物出自太虚幻境空灵殿上,警幻仙子所制,专治邪思妄动之症,有济世保生之功。所以带他到世上来,单与那些聪明俊秀、风雅王孙等照看。千万不可照正面,只照背面,要紧,要紧!三日后我来收取,管叫你病好。”(第十二回)

风月宝鉴是两面镜,正面美,背面丑;正面假,背面真;正面死,背面生;正面无,背面有。一个镜意象成为一对对辩证关系的综合体,凝聚了“假作真时真亦假,无为有处有还无”的人生哲思。脂砚斋在“风月宝鉴”处的评语:“观者记之,不要看这书正面,方是会看。”这又拓展了风月宝鉴所具有的内涵。我们何尝不可以将整部《红楼梦》看作一面风月宝鉴,也有两面,一在文字之内,一在文字之外,正如贾府与甄府,贾宝玉与甄宝玉,实虚之间,真假之界,俱相互映衬;真事隐去,假语村言相互交织,形成一种独特的艺术魅力。可以说,《红楼梦》的贡献是开辟出了镜意象的哲学与审美境界。

此外,风月宝鉴是和贾瑞这个人物的命运紧密联系在一起的。贾瑞并不是一个十恶不赦的坏人,宁府“除了那两个石头狮子干净,只怕连猫儿狗儿都不干净”,贾珍的淫乱不知高过贾瑞几倍。但贾瑞也不算一个好人,“原来这贾瑞最是个图便宜没行止的人,每在学中以公报私,勒索子弟们请他;后又助着薛蟠图些银钱酒肉,一任薛蟠横行霸道,他不但不去管约,反助纣为虐讨好儿”(第九回)。他在全书中的独特意义,正映照了警幻仙子那段关于“意淫”的经典论述:

警幻道:“非也。淫虽一理,意则有别。如世之好淫者,不过悦容貌,喜歌舞,调笑无厌,云雨无时,恨不能天下之美女供我片时之趣兴:此皆皮肤滥淫之蠢物耳。如尔则天分中生成一段痴情,吾辈推之为‘意淫’。唯‘意淫’二字,可心会而不可口传,可神通而不能语达。(第五回)

贾瑞就是警幻仙子口中的“皮肤滥淫之蠢物”,当他看见王熙凤时顿起淫心,被王熙凤诓骗到夹道中屋子,以为来者就是王熙凤,立刻“不管青红皂白,那人刚到面前,便如饿虎扑食、猫儿捕鼠的一般抱住”(第十二回)。其实他身上也有可悲之处,虽早已明白王熙凤在设圈套,但是依旧控制不住自己的欲望,不停地照风月宝鉴的正面,“荡悠悠的觉得进了镜子,与凤姐云雨一番”(第十二回),要知道那里的王熙凤是他情欲的幻影,他如同飞蛾扑火一般,最后死于欲望的幻影之中。风月宝鉴由跛足道人带来,又由其带走,宛若惊鸿一瞥,余味绵长。

明清时期,镜意象的叙事功能已经开始具备了玄理与审美的功能,这不是一个偶然的结果,而是中国小说艺术发展的必然。镜意象叙事功能的发展过程与整个古代小说的发展历程是相互吻合的,明清小说家们在前代基础上,不断挖掘镜意象的内涵,并赋予其丰厚的意蕴表达:既可以是神魔小说中家喻户晓的法宝,也可以是展现虚幻世界的符号,还可以是心中欲望的倒影,甚至是作者人生哲思的载体,他们挖掘出了镜意象的独特审美价值。至于镜子的其他功能则逐渐被弱化,成为审美活动的附庸,比如《聊斋志异》中的《镜听》,一句“侬也凉凉去”将“镜听”的神秘性一扫而光,让人忍俊不禁,连蒲松龄都忍不住感慨“投杖而起,真千古之快事也”。这表明明清时期的小说家们对于镜意象已然脱离了“搜奇记逸”的猎奇阶段,而到了自如表达情感、阐发哲理、传达情思的审美阶段。