商业遥感卫星在海警维权执法中的应用探索

2023-07-19杨宽冯书兴薛武

文 | 杨宽 冯书兴 薛武

航天工程大学

一、引言

近年来,随着我国卫星产业链逐渐开放,民用资本大量涌入,商业遥感产业快速发展,其在区域监测、气象监测、海洋、地理测绘、灾害防治、军事等领域中的作用日益突出。在商业遥感应用范围日益广泛的今天,利用商业遥感卫星提高海上维权执法效能,对于海警部队海上维权执法、促进海警部队建设发展具有重要意义。

二、商业遥感卫星发展及海上应用现状

中国遥感卫星经过半个多世纪的发展,已经形成稳定的遥感卫星体系,伴随着国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》[1]出台,商业卫星产业逐步向社会资本放开。随着2015年第一颗商用高分遥感卫星吉林一号的成功发射,中国商业航天遥感在民间资本的带动下焕发了活力,不断向纵深发展,在社会多个领域中的应用潜力逐渐显现。

1.商业遥感卫星快速发展

中国遥感卫星产业自上世纪80年代第一颗遥感卫星至今经过半个多世纪的技术沉淀,已逐步形成以“风云”系列为主体的气象遥感卫星、“海洋”系列的海洋遥感卫星、“高分”系列的高分辨率遥感卫星。遥感技术覆盖可见光、红外成像、多光谱、雷达遥感、激光遥感等多种关键技术[2]。商业遥感在此基础之上高速发展,已经开始形成了以吉林一号、珠海一号、高景一号等为代表的新兴商业遥感卫星星座。伴随遥感技术的进步和卫星平台的发展,商业遥感卫星的技术指标不断提升[3]。

在政府宏观政策的引导下,商业资本与社会力量不断涌入,商业遥感卫星市场迅速增长。随着我国商业星座建设计划不断推进,已经有近20家公司发布了自己的星座计划。吉林长光卫星技术股份有限公司计划“十四五”期间实现138颗卫星组网,届时将具备10分钟重访全球任意地点的能力。吉林一号在轨卫星数量已达70余颗,已经完成了第一阶段的60颗在轨卫星组网的目标,可实现全球重要目标区域30分钟内重访。中国四维的高景卫星星座计划采用“16+4+4+X”的模式,由16颗0.5m分辨率的光学卫星、4颗高端光学卫星、4颗微波卫星以及若干颗微小卫星组成0.5米级高分辨率卫星系统[4]。北京二十一世纪空间技术应用股份有限公司发射的北京三号卫星与北京二号协同使用,分辨率可达到0.5m,通过智能算法可以实现对特定目标区域1天近百次的观测。

2.商业遥感卫星海上应用现状

由于遥感卫星轨道高、覆盖面积广等特点,可以在短时间内侦测广阔海域内的信息。随着卫星遥感技术的不断发展成熟,商业航天遥感在海洋领域的应用不断向深层次扩展。

(1)船只监视

随着海洋贸易和渔业活动增多,对于海上船只的监视管理已经变得愈发重要,航天遥感由于其成像特点,对于海上船只监视有着巨大的优势。2020年12月20日,发射的海丝一号(HISEA-1)卫星[5],是一颗米级分辨率、C波段的合成孔径雷达(SAR)遥感卫星,可以穿透海洋上方的水汽云层,具有全天时、全天候获取大范围高分辨率海上舰船目标的能力。“南海战略态势感知计划”(SCSPI)自2020年起通过利用国内外商业遥感卫星影像对南海区域内的岛礁等静态目标和舰船等动态目标进行监测[6],将船舶自动识别系统(AIS)和广播式自动相关监视系统(ADS-B)等信息与商业遥感数据相结合,通过智能计算等技术对南海及其周边活动的舰船进行快速识别,构建南海海域态势感知能力。

(2)海洋监测

商业遥感卫星不但可以监测海上船只的情况,还可以监测海岸线以及海洋环境变化等情况。商业遥感卫星通过采集海洋水质与光谱数据,构建包含海表温度、叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、氮磷浓度等要素的不同季节海域水体模型,实现对于近海水质的监测:通过对叶绿素的吸收带不同范围的辨别来实现对于海域内的赤潮识别;通过对海域内油膜反射率的区分实现对于海上溢油污染的检测;通过结合遥感数据与地面调查数据能够更加高效地发现填海造陆问题。2021年6月11日发射的海丝二号多光谱水色小卫星,通过对水色传感器通道的独特设计[5],可以实现对南海岛礁地形、海洋生态环境的观测。此外,珠海一号高光谱卫星(OHS),通过采用推扫成像方式,可实现3~8nm的光谱分辨率[7],对于海表的健康监测和海洋生态环境科学评估有着重要的作用。

三、中国海警态势感知与情报侦察现状及需求分析

1.海警职责

《海警法》赋予了海警部队大量的监督管理职责。2021年2月1日新实施的《海警法》对于海警的职责进行了明确的划定,其中第十六条:海警机构有权依法对我国管辖海域航行、停泊、作业的外国船舶进行识别查证,并跟踪监视有违法嫌疑的外国船舶。第十七条:对非法进入我国领海及其以内海域的外国船舶,海警机构有权责令其立即离开,或者采取扣留、强制驱离等措施[8]。第十八条、第二十条、第二十三条还分别就对于在我国海域内船舶、岛礁建造物、海洋开发利用、海洋生态环境保护、海洋渔业等方面的监督检查职责进行了明确。

首先,完善集成电路产业的风险投资机制:一方面,由国家在技术创新初期投入一定比例的种子基金,建立风险投资基金,通过风险投资机构以股份的形式向社会公开募集;另一方面,通过税收优惠等政策,吸引国外风险投资基金尤其是跨国公司投资我国的集成电路产业。同时,政府可以设立专项资金,成立集成电路产业风险担保基金,为一些国家战略重点发展的技术项目提供部分的融资担保。

2.海上维权执法存在的问题

中国大陆的海岸线长1.8万余千米,另有海岛线1.4万余千米,海岸线总长超过3.2万千米[9],管辖的海域面积近300万平方千米[10],而以海警部队现有人数规模,面对巨大的海上维权执法过程中的情报获取数据分析处理压力,如何能够借助高科技手段高效获取近海沿岸地区情报数据,快速辅助海警指挥机构科学分析、准确决策成为一个重要探索方向。

现在的中国海警先是经过2013年《国务院机构改革和职能转变方案》整合了公安边防海警、中国海监、中国渔政、海关缉私等海上执法机构[11],而后2018年又在此基础上进行了体制调整,将海警队伍完全划归武警部队。自2018年至今海警积极加强部署,探索现代化条件下海上维权执法的可行性。

海警现有的侦察监视手段主要是舰载雷达、光学观测。舰载雷达系统是通过主动发射无线电波的方式,对目标物反射回的电波进行处理计算来获得距离、方位、速度等信息,受电磁环境作用影响较大,容易被对方舰船电磁干扰,对于关闭AIS系统的舰船目标难以识别,同时也会暴露自身的坐标位置,达到执法维权的隐蔽性效果较为困难;而光学侦察手段则是利用光的折射原理,将远处的景物通过折射汇聚于目镜处而形成实像,受气象条件以及地球曲率等作用影响较大,难以同时对大面积海域内的岛屿、海岸线以及海洋环境进行动态监测。

总体来说,海警部队现有的一些监视手段虽然可以暂时在一定程度上满足自身海上维权执法需要,但由于侦察监视范围小,易受电磁、气象等环境因素影响,难以满足未来的海上维权执法需求。

3.需求分析

中国海警当前对于驶入我国海域的违法犯罪船舶以及侵入我国海域的外国船舶,主要的识别查证手段是借助AIS系统。如果驶入的船只通过一些手段关闭或者屏蔽掉船舶上的AIS系统,则海警机构就无法识别定位驶入我国的船只;如果采用遥感影像与AIS影像相融合的方法,通过对比遥感影像与AIS系统中的舰船目标,检测出未能被AIS系统识别的船只,进行重点关注,则可以大大提高海上执法效能。对于我国海域内的海上开采以及岛礁、海岸线变化等情况,如果采用传统的方法动态跟踪关注其变化情况则需要耗费大量的人力资源,而通过遥感影像结合基于深度学习的目标检测、目标分割等技术则可以在不增加人力成本的基础上进行动态关注目标区域变化情况。

未来海上维权执法战场将从原来的水下、海上、空中等维度扩展到太空领域,天基系统将成为海警主要的侦察、通信、导航手段。当前海警部队对于天基的卫星通信、卫星导航的应用相对成熟,但是对于天基的卫星遥感影像应用范围有限。目前商业航天蓬勃发展,遥感相关的地理信息企业达2万多家,从业人员超过40万人,建成了覆盖大陆及周边地区的卫星遥感信息接收体系[4]。商业遥感卫星影像由于其覆盖面积广、获取方便等特点可以被应用于海上目标检测、海洋监测等领域中,借助大数据、人工智能等技术,对海上目标及海洋区域遥感影像进行智能化分析处理,以加强海上预警、环境监测,辅助海警的指挥决策,缓解现有海上维权执法中情报获取、分析、处理的压力,提高海警部门维权执法效能。

四、应用探索

中国海警现有的情报获取方式作用区域范围有限,难以满足大范围、高频率的全海域覆盖需求。当前商业遥感卫星产业发展迅猛,在海上舰船检测、海洋渔业管理、海洋生态环境保护等领域已经有了成熟的应用。将商业遥感卫星影像纳入现有的海警情报体系,可以实现空间高低搭配、技术优势互补。如何能够从应用机制、应用模式、应用技术等方面探索商业遥感卫星在海警部队的应用,积极利用已有的社会资源有效补充海警部队建设过程中存在的不足,是中国海警走向现代化过程中面临的重要议题。

1.应用机制

结合当前海警的组织架构,可以由海警总队与商业遥感卫星公司建立商业合作关系,采购目标海域高分辨率、高时效性的遥感影像,从顶层架构建立军民结合合作机制。为了满足时效性要求,直接通过商业遥感卫星公司将不同单位所需目标区域的卫星遥感影像分发至相关单位,为海警总队提供整个中国海域的卫星影像,为海区指挥部、属地支队指挥机构、机动支队指挥机构、属地大队指挥机构提供所属目标区域的卫星影像(图1)。

图1 遥感影像在海警中的应用机制设想

以属地大队指挥机构为节点将所获取的卫星遥感影像利用深度学习、数据挖掘等技术进行分析处理,产生文本标记、矢量图层等信息数据,辅助本级单位进行指挥决策的同时将信息数据上传至上级单位。上级单位在收到数据信息进行辅助决策的同时,依次上传至更上一级单位,依次递归上传,直至海警总队。卫星遥感影像虽然数据量大,但是可以依靠租用地方专用网络进行传输。未来随着网络的发展、星座组网成功、智能算法优化,可以大大缩短数据传输、智能分析处理的时间。

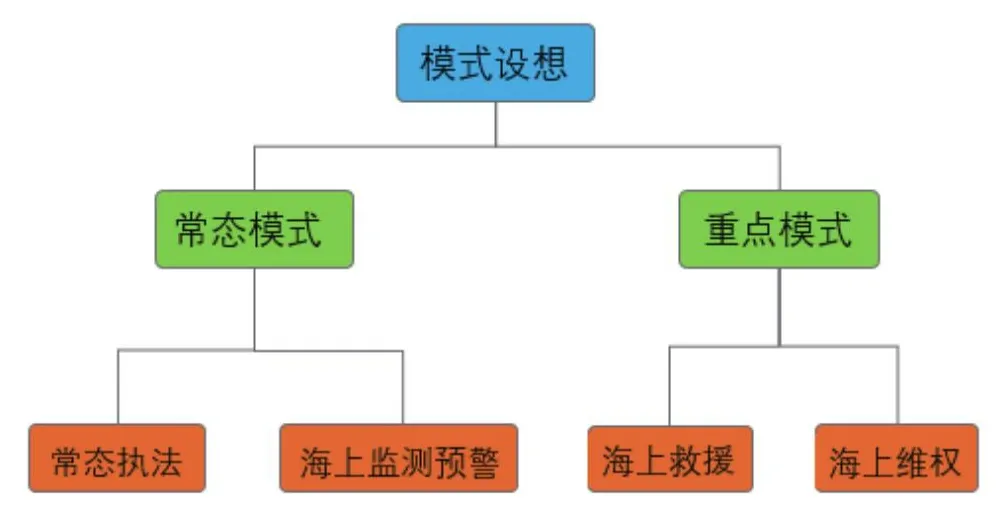

2.应用模式

由于海警部队不同的任务对于情报获取的时效性要求不同,可以针对不同的应用场景设计不同的应用模式(图2),区分不同任务的优先级,合理优化商业遥感卫星影像的使用方案,提高商业遥感卫星影像的使用效率。

图2 模式设想

(1)常规模式

一是海上常态执法。对于海上常态执法活动,可以采用常态模式对海警定期推送目标区域遥感影像数据。海警单位在接收数据后,进行常态化、自动化目标检测、标记数据上传实现,减轻执勤人员负担,有效补充现有的情报信息获取方式,为指挥人员决策提供辅助参考。对海上偷渡、贩毒、走私、采挖、越界侵渔等违法活动可以进行追踪以及事后取证,为海警的常态执法活动提供有力证据支撑。

二是海上监测预警。通过对定期推送的遥感影像数据进行目标检测、智能化分析,辅助指挥人员对海域和岛礁建造建筑物以及布设的各类固定或者浮动装置进行定期的监测预警,同时为关系到海域纠纷的事务提供证据支撑。对于海洋的开发利用、生态环境保护、渔业管理进行常态化监测管理,规范海洋秩序。

(2)重点模式

对于某一重要时期的重点区域可以重点关注:商业卫星遥感影像公司优先推送高时效性、高分辨率的目标区域影像数据,实时进行数据智能化分析处理。

一是海上救援。救援过程最大的问题就是进行目标搜寻的过程,如何快速、准确搜索求救目标是有效实施救援的关键。可以积极探索基于卫星遥感影像目标识别技术对不同时期的影像进行分析处理,最大限度地减小搜救范围,缩短搜救时间,使求救目标得到有效救援。

二是海上维权。我国与周边国家尚存在海洋争端,对特殊时期的敏感海域,可利用商业遥感卫星高频覆盖扫描目标海域,密切关注目标海域的最新动态情况,利用获取的卫星遥感影像为海上维权指挥决策提供辅助性参考,同时也为处理海洋争端提供法理依据,使我国海上维权活动做到有理、有力、有节。

3.应用技术问题

商业遥感卫星在海警应用中依然有一些技术问题值得探索:

一是单家商业卫星公司是否可以支撑同时段大规模的数据分发服务。对于同时段的大规模数据分发,首先进行效能评估。如果数据量过大,可以采用不同商业遥感数据公司分区负责的方案。这样既能够保证商业市场有效竞争,避免企业垄断,培育市场,又可以保证系统分发的稳定性。

二是如何开发适合海警特点的智能化技术。海警总队可以联合地方高校、企业积极开展海上目标检测比赛、人工智能算法比赛,采用“走出去,引进来”的战略,吸引地方性人才,积力之所举,众智之所为[12],积极探索基于海警特点的智能化技术应用。

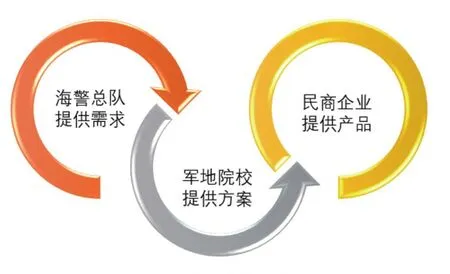

三是如何建设高效能、高利用率的数据节点。海警总队联合军地高校、企业按“海警总队提需求,军地高校设计方案,地方企业作产品”的架构(图3),由海警总队提出当前问题、目标需求,以军地高校为依托进行产品方案的优化设计,通过地方企业实施方案。集多方力量合力打造高品质、可扩展的产品服务,提高使用效能,避免重复建设。

图3 需求—方案—产品

四是如何能够不断进行产品迭代优化。采用海警总队、海区指挥部一级定期化派驻商业单位的办事处,与海警部队人员联合对基层单位进行周期性走访、调研,提供产品使用、维护等技术服务,收集使用过程中出现的问题,梳理产品与当前需求的矛盾,形成联合汇总报告,分别上报至海警总队和商业公司,改进产品,合理优化,进行技术迭代。积极探索军民结合模式下的商业遥感在海警的应用前景。

五、结束语

海警作为海上维权和执法的重要部门,担负了重要的海上维权执法工作。面对巨大的维权和执法压力,应积极利用社会已有的资源有效提升执法维权效率。随着遥感卫星产业的快速崛起,商业遥感技术的成熟,卫星数据传输技术以及人工智能、大数据处理的发展,以商业遥感卫星影像为切入点,综合人工智能等新兴技术,对商业遥感卫星支援下的海警维权执法活动进行试点,为日后大规模技术应用提供重要的数据参考。积极探索基于商业遥感卫星影像的现代化海警维权执法方式,对提升整个海警维权执法效能有着重大意义。