价值论中的中国式现代化元素(下)

2023-07-17姜奇平于小丽

姜奇平 于小丽

二、内生价值观的价值论

西方式现代化的经济学多用重实证轻规范、不谈价值论的方式,达到将默认的西方中心论的价值论与价值观加以固化的客观效果。经济学价值论的中国式现代化,需要主动把自己的价值观,置入价值论之中。

(一)人的目的价值

以人为本,即以人为目的,是中国式现代化要往价值论中置入的价值观。数字经济中人的价值体现为人的目的价值,也是意义的价值,它决定着生产有意义还是无意义。例如,不对应有效(有支付能力的)需求的供给,就是无意义的。按这个标准,凯恩斯经济学有价值,但无意义。生产目的与意义的实现程度,决定了数字经济特有价值的实现程度。而数据作为符号,无非是意义的显影液,把意义从无形状态变为有形状态。作用在于,将盲目的生产,变为有目的的生产。在这一背景下,存在调整价值论框架的需要。

同方向的思考是商学群和李波关于三维价值的思想[1],在原有的使用价值、价值之外,增加人的价值。人的价值是一种特指,特指人的价值中不同于物性价值的另一面价值。只是这里的人的价值,不同于伦理中的人的价值,是经济活动中的人的价值,因此它是人的价值在客体(产品、服务和体验)中的对象化表现。

作为第三维的价值,与赵培兴的创新劳动价值[2],也是同一所指。人的价值,在这里不是指把人当作商品所具有的價值,而是在活动中体现的人的不同于机械性劳动的创造性劳动所创造的价值。人的价值,在实践中现实地存在。张瑞敏提出“人的价值第一”的管理思想,其“人的价值”就是这种第三维价值。

从基础理论角度讲,提出人的价值作为更高的具体使用价值,意在强调人是目的。其中的逻辑链条是“人的目的(生产目的)=需求(人的需求)=使用价值”。

人的价值是更高的具体价值,比交换价值高的地方在于满足人的自我实现价值,包括供给方面的创新与需求方面的体验。这种具体价值与抽象价值的关系,相当于快乐与有钱的关系。在计量上,它与具体交换价值是相同的,但分属不同范畴。前者属于具体价值领域,而后者属于抽象价值领域,只不过是具体价格换算为抽象价值的结果。

以马歇尔为起点初步定型的工业经济学价值论的本质特点,在于把价值论的重心放在人的手段的价值这种中间价值上。商品成为这种价值的外在表征物与对象物,进而把古典经济学的社会关系窄化为商品交换关系。所有需求也因此被还原为物质需求,即生存发展需求。数字经济价值要求从中间价值复归到最终价值。在需求上,则从生存发展需求升级到自我实现需求,即人的自由而全面发展需求。标准教材上没有这种价值,没有对自我实现的价值加以分析,并不是不可以把它提出来讨论的原因。正如《国富论》之前,经济学中不存在交换价值,这不能作为《国富论》不能提出交换价值的理由。

数字经济学价值论的特点,是由“符号(能指)被内容(所指)决定”这一点所决定的,在于恢复了人作为社会关系的所指(如手段所指向的生产目的)的位置。以人为所指,就是以人为本。这时“在场”的,不再是交换关系,而是嵌入了社会关系内涵的交互关系,如社交网络中的交流、互动。这是同质化商品交换之外所容纳的新内容。

作为客体价值的人的价值,是指对象化到客体如产品、服务和体验的主体价值,以此区别于后面将谈到的作为权利的主体本身的价值。主体价值含有能动价值、可能价值、意向价值等不同于物的特性,表现在行为上,就是参与(单向)、交互(双向)。这时的交换,不是质的求同,而是质的存异。

对应前述数字经济的价值本体,这就是由创新劳动创造的体现人的创新、创造本质的差异化、多样化和异质性价值。这种价值,作为通过体验才能生效的价值,可以从人的角度而非物的角度即物化的角度,归结为人的价值。由此,我们在使用价值、价值之外,提出经济活动中的第三重价值,称为人的价值或者创新价值、体验价值。

这里所说的人的价值,仍是权利主体对象化的人的价值,因此仍归类在客体价值项下,有别于下一节讨论的纯主体的权利价值。同时,人的价值又有别于对象物的价值,例如商品的价值,必须与人的活动作为一体来看待。这种情况类似语言学中阐释主体的语境与文本之间的关系。

人的价值与交换价值的区别在于,交换价值是抽象价值,而人的价值是从抽象价值复归、上升而来的具体价值,是不同于使用价值的更高的具体价值,同时具有抽象价值与具体价值的特点,是二者的结合。

在抽象与具体的结合中,其中抽象的一面,体现在可以转化为交换价值,因此是社会性的。举例来说,幸福的价值就属于人的价值,而非交换价值或者说是钱的价值。有钱不等于快乐,但通过钱,可以提供满足快乐的条件。例如,购买门票去体验歌星的表演。但它又不等于门票本身,因为其价值可能在黄牛党那里,体现了高于抽象的交换价值的溢价部分,它是因人而异的,是具体交换价值。在这里,钱体现的是抽象价值,而快乐与痛苦具有因人而异的一面,是基于抽象价值的具体价值。又比如,波兰尼所说个人知识中的欢会神契,也是体现在创造性劳动中的具体的情感价值。

具体交换价值与具体价值的关系在于,具体价值是快乐痛苦本身,而具体交换价值是具体价值转化为交换价值的对应估值,通常比不附加具体价值时,产生一个幅度在AC-MC之间的抽象交换价值差价。

而人的价值与最初的使用价值的区别在于,它是更高的使用价值。最初的使用价值,只体现为物的功能,在功能中反映人的目的,这种目的是通过作为他人的目的而间接实现的;更高则是指,其效用通过人的体验加以实现,在参与中反映人的自主的目的,从使用价值向参与价值的转变,体现的是从物的被动性向人的能动性的转变。

(二)价值一般中的第三重价值

数字经济学提出使用价值、交换价值之上的第三重价值这个问题,是因为不肯将具有明显工业经济前提假设痕迹的价值即交换价值作为价值一般,那样的话,数字经济独特的、不同于工业经济的价值,就没有存在的位置了。为此,我们将数字经济的独特价值,作为历史与逻辑相统一的正反合题中的合题,纳入更广泛的价值一般之中考察。这里的价值一般不是指价值抽象,相反是将抽象与具体融为一体,是回到共同体生态本身。价值一般的对象已不能限于商品,而将产品包括服务、体验包含进来,由商品的二重性发展为产品的三重性。产品三重性如若向商品二重性进行数量还原,是在交换价值之上附加一个量值在AC-MC的附加值,其中可能包括一个相当于垄断竞争短期均衡定价的盈余,代表体验的价值。

劳动是人的目的性行为,这是价值一般的核心内涵。在西方式现代化的经济学中,这一点被遮蔽了。人的目的包括人的生存、发展到自我实现等一系列目标性价值。但在现代经济学中,劳动被矮化、折叠到劳动力之中,把劳动的目的限制在生存上,以人的生存为手段,服从、服务于资本的自我实现。中国式现代化元素在价值论中,需要把人的目的价值这一缺失环节找回来,把人的目的价值作为价值的第三个环节。中国古典经济学在这方面具有许多优秀传统,有助于克服以利为本的现代经济学的偏差。

价值的三重性即使用价值、交换价值、人的价值,是从劳动的三重性即本真劳动、异化劳动、自主劳动而来。经济价值无非是三种合目的的形式,使用价值是人的目的在质料中的对象化,相对于目的的有用性,是目的的自在状态;交换价值是人的目的在货币中的对象化,是实现目的的手段和能力,是目的的自为状态;意义价值是人的目的在符号中的对象化,是对目的本身的自在自为的自觉。真正的价值不在于合目的性本身,而在于对象化的来源,也就是“人是目的”这一点本身。

当我们批判理性化走向极端,而造成将“人是目的”异化为“人是手段”这种工业化“原罪”时,也并不意味着工业经济中人的目的真正消失,而是工业化将人的目的对象化时,其特定的合目的性形式即货币),具有理性的形式特征即抽象,而人类一旦异化,会把这种只反映了目的一半特征即理性抽象特征的东西,当作了人的全部目的。人是目的这一点的感性的方面、存在论的方面,由此被遮蔽。

正反合判断意味着,当我们把历史的观点摆进价值论逻辑时,不可以把交换价值这种合目的性的形式本身,当作价值的本体,而必须意识到交换价值背后,还有价值一般的存在。这种价值一般在不同历史条件下,可以选择自身的合目的性形式,作为自己的体现方式。例如,从承载抽象价值的货币,转向抽象价值与具体价值结合的数据如区块链、元宇宙。由此,我们可以将数字经济的价值,定位在以数据符号表征主体意义这一点上,例如元宇宙孪生出一个虚拟的对象世界,通常构成对实体质料的替代,而保留同样的功能,如所要达到的目的、所要实现的效果、所要满足的需求,从而从斯密代表工业经济图腾的交换价值中跳出来,而保持主体价值的内在一致性,它们都是人是目的的表现。

在历史上,最系统地用历史与逻辑的正反合三段论讨论劳动与价值关系的,首推马克思,他在《手稿》中对本真劳动、异化劳动和自主劳动的分析,明确指出了对应价值的正反合题。

这种思想也体现在当代分析中。生态马克思主义者克沃尔提出内在价值的概念,认为生态社会主义是“为内在价值而斗争的存在”,这种内在价值是一种更高的使用价值,是“使用价值的实现和增强”。在其中,“使用价值具有独立于交换价值的特征,使用价值为人类本性以及自然服务”,它“超越了最低需求”,“包含了主观性、美学、愉悦性和精神性”[3]177。

对内在价值本身来说,它相当于人的意义价值。意义的内在方面,克沃尔称之为“理念”,可以当作生产目的来理解,它的作用是“将生产的整体纳入使用价值的架构内”,意思是将使用价值纳入生产目的框架,而非利润的框架,并且“理念往往支配着价值的部署”,意思是意义决定交换价值的上下浮动,比如歌迷决定演唱会门票的价值是否溢出票面的价值;意义的外在方面,是需求满足,“使用价值在意义的层面上来讲,就是对需求满足的一个附属,也是一种表明需求的欲望”[3]174。

对于正反合题之间的关系,一方面,可以把使用价值视为作为合题的“内在价值”与作为正题的“具有实用性的使用价值”的“相互作用”[3]175。另一方面,对于合题(内在价值)与反题(交换价值)而言,“使用价值位于内在价值与交换价值之间”,它们的关系可分为两种,“有一些可能十分接近或者试图去还原其内在价值;而有些却是相反的,它们与内在价值背道而驰,就好比货币的使用价值”[3]176。

在国内研究中,最具代表性的是商学群、李波在《三维价值论》中,将人的价值与使用价值、商品价值,并列为三维价值,对应的三种劳动分别是具体劳动、抽象劳动和创造性劳动[1]。这是将价值论的论域从工业化主要是工业资本主义扩展到未来经济后必然的、自然而然的结果。这才是跨文明的价值一般。

三、“按使用收费”的数字经济实践

经济学价值论中的中国式现代化的元素,不仅要求同以人为本的优秀文化价值论传统结合,而且要与中国发展数字经济的具体实际结合。在数字经济实践中,以云服务为代表的按使用收费,包括共享经济按使用效果收费,改变了定价的价值基础,为价值论的完善提供了现实基础。

共享经济“使用而非拥有”中的使用,实际上具有双重含义,一是商品的第一重价值意义上的使用价值,二是商品的第三重价值意义上的更高的使用价值(人的“使用”价值,即劳动参与本身),是人的自主参与的价值。前者对应的实践是闲置资源利用所指的使用的价值,这里的access指的是利用;后者对应的实践是包容性参与(如大众创新、自主劳动、创造性劳动)意义上的使用的价值,这里的access应译为参与。

(一)对应“按使用收费”的使用价值

利益的基础是价值,因此利益理论的起点应是价值论。“使用而非擁有”在价值上对应的是什么?

“使用而非拥有”直接的意思是转移使用权(access),而不转移拥有权(ownership)。在一个典型的数字经济类型的交换,比如云模式DaaS的交换中,数据的拥有者将数据交换出去给别人使用,但拥有权并没有像实物那样,转移到使用者手中,而是仍然存在于拥有者手中;同样,数据的使用者交给拥有者使用费后,他也并没有拥有数据,但却获得了数据的使用权。

可以认为,在原有的语义中,拥有对应的是交换价值,使用对应的是使用价值。卖方出让使用价值,应得到交换价值。他得到的交换价值,是其拥有权的对价和失去拥有权的补偿。价值与使用价值的二重性,正好是政治经济学中商品的二重性。只有政治经济学区分价值与使用价值,而新古典主义经济学并不区分二者。但在政治经济学中,价值与使用价值的价格是同一个价格。

从这里开始,制度经济就不一样了。因为“使用而非拥有”对应的技术和经济现象都把價值与使用价值分开了。在技术上,云计算模式讲软件即服务(SaaS)时,不是按软件的价值收费,而是按使用收费,即按使用价值收费。在经济上,云服务模式讲产品免费、服务收费。服务也是指使用。

为什么会出现这种“怪异”的情况?这是由生产力决定的。工业生产力与信息生产力最大的不同在于,工业生产力下的产品在使用上不可复制,指不可非排他性使用、非竞争性使用;信息生产力下的产品在使用上可以复制,指技术上可以非排他性使用、非竞争性使用。在工业生产力条件下,实物资产只能使用一次,如果出让使用权,只能收一次租金;在信息生产力条件下,无形资产如苹果、百度的开发工具,可以让无数人同时反复使用,可以从不同使用者如APP开发者那里收取租金。租金就是使用费,如果同一时空条件下,租金只能收一次,价值的现期收益与使用价值的现期收益是对等的;如果租金可以反复收,价值的现期收益与使用价值的现期收益就不再对等,反复使用这种意义上的分享,就会带来大于价值的现期收益。因此,分享的价值论与不分享的价值论就产生了不同。

可以这样理解其中的机理。与拥有对应的价值,从收益角度看,是一系列使用权利束的总和。比如,一幢房子使用期限是70年,假设总收益是70年租金的总和。每一年的租金,我们称为一个使用权利束,房子的拥有权的收益就等于70个使用权利束的收益。但在制度经济下不是这样算的,使用权利束是可伸缩的。比如,阿里巴巴的虚拟商铺与柜台,有多少人使用它,就有多少使用权利束。但这个权利束集合不是一个定数,可以是70万人使用、700万人使用,也可以是7000万人使用,使用的权利束是可伸缩的,相当于70年产权的房子使用的当期收益,可以乘70万、700万、7000万倍不等。这意味着使用价值的现期收益,由于非排他性的复制,而变得与价值的总收益不再对称。

(二)“按使用收费”对应体验

在政治经济学中,价值对应抽象劳动,使用价值对应具体劳动。抽象劳动创造价值,具体劳动创造使用价值。如果使用由于复制而具有非排他性,具体劳动创造的使用价值的现期收益,就不再与价值的总收益对称。

在制度经济中,具体劳动对应的是APP们具有创造性的个性化劳动,这种劳动创造的效用在于消费者的个性化体验。这部分对应的价值,可以是一种相对于交换价值的溢价。交换价值(如P=MC)与其溢价(AC-MC),不同于简单劳动与复杂劳动的关系,是创造性具体劳动的结果。

制度经济可能使劳动者除了提供对应(无创造力的)劳动力的具体劳动外,还可能提供对应(有创造力的)劳动者的具体劳动。劳动者创造性的发挥,在利益上为分成打下基础。

(三)分享使用的价值论

当把分享使用资源这一客体角度转向主体角度后,我们会发现,制度经济将来的最大改变,是具体劳动、抽象劳动到更高的具体劳动(俗称创新)的演进。这带来第三种价值,即人的价值或创造价值。

对应实践,借助创新,制度经济中会出现使用价值和具体劳动的否定之否定。在定量上,就表现为差异化服务带来的溢价。例如,在APP中,对生产资料的多次复用、多元化使用,带来创造性价值的发挥。

我们赞同商学群和李波三维价值关系[1]的思想。在原有的使用价值、价值之外,增加人的价值。如果说,使用价值对应的是使用权,价值对应的是支配权,人的价值对应的是创造权,使用权与创造权之间是否定之否定的关系,制度经济中所说的Access就是两者的综合。

原来的商品二重性,只是针对工业化特别是资本主义工业化的。这种工业化天然地否定了人的价值,即人的自由而全面发展的价值,因此不提创造权情有可原。但从人类历史来看,人的创造权也是基本人权之一。信息化创造了人自由而全面发展的技术和生产力条件,与互联网这种先进生产力相适应,需要提出价值的三重性,以此理清分享与创新、创造“双创”之间的内在关系。

四、数字经济的价值复归:从抽象上升到具体

思考经济学价值论的中国式现代化元素,还有一个需要考虑的因素,是反思数字化本身特质的要求。要解决的一个非常现实的问题是,数字经济带来什么样的不同于工业经济、且高于工业经济的价值。在价值论上,是要定位与挖掘高于一般交换价值的高附加值的价值论基础。现代经济学在这方面存在的缺陷是,增加值与附加值不分,都基于交换价值来进行价值定位,造成GDP无法反映数字经济所带来的质量、创新、体验方面的产出。

数字经济因创造有别于抽象交换价值的新价值,因而是生产性的活动。相较于制造活动创造的同质性价值,信息服务主要创造的是异质性价值。这种异质性价值并非由制造活动创造的价值中转移而来,但它确实必须以同为生产性活动的农业生产、制造生产为基础。

农业经济有自己的价值主张,以重农学派为代表;工业经济有自己的价值主张,以劳动价值论为代表。数字经济的价值主张是不是独立的?这涉及三种不同生产方式下对财富本质的理解,即到底新财富是什么,以及由什么所创造。

数字经济学的价值论主张,是否应该有异于作为农业经济价值论的重农学派价值论、作为工业经济价值论的劳动价值论之处?答案是肯定的。无论是对于价值,还是剩余,数字经济都有自己的特殊之处。核心是要说明,为什么信息活动是创造价值的,说明信息活动创造的是什么价值,与农业、工业创造的价值有什么区别。

虽然价值客体主要指对象化于物的价值,但价值客体不一定等于物化价值。因为物化价值作为体现于对象物如商品的工具价值,无论在人的异化还是劳动异化条件下,都可能背离人本价值。数字经济可能发生的根本性变化,在于通过信息背后的主体性,也就是意义如语义网络背后的内容所指,开辟一条通往物的价值复归的途径。这时的物的价值,作为中间价值将越来越决定于人的最终价值(如生产目的),而非中间价值(如资本)的人格化代表的主观目的。

如果说,政治经济学中的价值,要从工业经济定义升级为数字经济定义,关键问题是把劳动价值的含义,从制造价值升级为服务价值;那么,制度经济学中的价值,要从工业经济定义升级为数字经济定义,关键问题是将财产权利从拥有权即支配实体制造产品的权利,升级为使用权即利用无形服务的权利。

从实践看,在数字经济中,按使用收费的意思,就是按服务收费。数字经济是以服务收费为主的经济,因此它的权利重心必然要放在使用而非拥有之上。数字经济中信息技术的作用在于以技术(不是技术关系)的异质性,助力与技术关系上的异质性(服务、使用)相适应的异质社会关系(人本关系)设置,成为制度的主体部分。

(一)信息与服务活动为什么是生产性的

信息与服务活动“生产”的是意义,其生产性体现为创造直接满足目的意义而带来的新价值。什么是生产性的,决定于什么是生产目的。

工业经济以使用价值为手段,以交换价值为目的;数字经济以交换价值为手段,以使用价值为目的。

以交换价值为目的的生产,是为生产而生产,面向的是中间价值,即工具价值与手段价值。信息与服务活动是面向最终价值的活动,其特点是直接面向人,而不是面向中间产品,即为人服务的工具产品;是对人的直接满足,而不只是提供满足的条件即间接满足。认为制造活动是生产性的,背后隐含着这样的意思,为满足人的需求提供条件,是有价值的,是创造价值的;但没有说明,用这种条件去满足需求本身即价值的“实现”本身,是否有价值,是否创造价值,而不只是转移价值。这经常表现在对劳动价值论的一种不正确的理解上,即只要有劳动付出就有价值,而不管这种劳动是否产出的是过剩产品或没有需求的产品。

从斯密到马克思,把非加工活动如服务,理解为非生产性劳动,并非真的不认为服务创造(“生产”、产生)价值,而是工业化时,服务占经济比重较小,因此不是价值创造(“生产”、产生价值)的主要活动。

数字经濟学需要将信息技术与工业技术的不同,先转化为价值上的不同。例如,从加工价值论发展为服务价值论或创新价值论。它也属于广义的劳动价值,但不是指加工价值。

数字经济从某种意义上说,是将服务从非生产性活动变为生产性活动的经济,其“生产”性表现在相对于制造能产生更高附加值上。这种以更高附加值为表面现象的价值(在《数字经济学》的“其它”卷中,我们从计量上,将这种高附加值界定为均衡价值为P=AC时的价值,它比加工、制造的价值,即边际均衡价值高出一个AC-MC的附加值),与工业价值有本质区别。实质性的区别在于,加工价值或制造价值是对象化于质料上的价值,有别于重农学派直接认为是质料本身的“价值”,因此是亚里士多德所说的“形式因”意义上的合目的性。而信息、服务创造的价值,则是人本身的价值,对应亚里士多德说的目的因意义上的价值。不是合目的性,而是目的性本身。只是这种目的可以通过符号加以对象化,不是对象化在质料上,而是对象化在形式上。而目的本身的在场,所谓以人为本,其动力特征在于释放人的潜力,如“自由而全面发展”与实现“美好生活”。这就是亚里士多德所说的潜能的实现。

从实证形态看,数字经济是差异化技术(信息技术相对于工业技术更具差异性,是指信息技术一般处理差异化的平均成本递减,而工业技术一般处理差异化的平均成本递增)与差异化经济(服务活动相对于制造活动更具差异性)的结合。由数字经济中的技术现象中提炼出价值问题,应当是从生产性劳动与非生产性劳动的区分中,概括出无差异价值(加工价值)与差异化价值(服务价值)的区别。这两种价值的区别,也可以理解为是无差异劳动价值(物化劳动价值)与差异化劳动价值(自主劳动价值)的区别。从而使“生产”这一概念的价值创造含义,从无差异的活动(如标准化的加工)创造价值,因而称为生产,发展为差异化的活动(如非标准化的服务、体验)创造价值,因此对于创造价值来说,也是“生产性”的。

被加工、制造价值论认为是非生产性的信息、服务活动,在什么意义上是生产性的,或者说是创造新价值的呢?

马克思关于“自由而全面发展”的主张,已含有创造性劳动、差异化活动创造价值的意蕴。创新,从本质上说就是一种差异化,从而“与众不同”地创造价值的活动。熊彼特关于创新的定义,更是将差异化与无差异化作为区分是否创造新价值的标准。认为物质投入驱动的制造活动,只是物质的“循环流转”,不创造新价值;而只有创新驱动的活动,才创造新价值。这意味着,创新才是“生产”性的。

这有助于解释服务业生产率之谜。生产率之谜,实际是价值之谜。表面上看,服务业的效率只是工业化效率,专业化效率低于制造业,但均衡水平的价格却能一直持续在高于边际的水平。实质上,服务业的多样化效率要远高于制造业,它的高价值是高效率,不是高的专业化效率,而是高的多样化效率的对应表现。这种价值的表现或者说产生(“生产”)的来历在于,异质价值(差异化价值、多样化价值,或信息、服务价值)在高收入(人均1万美元)条件下,与同质价值(无差异价值、非多样化价值,或加工、制造价值),在均衡水平存在一个量值为AC-MC的相当稳定的价值差。这就是高附加值的来历。高附加值并不是更高的无差异化价值,而是被创造出来的,不同于物质循环流转的那一部分价值,用熊彼特的话说,是创造新价值。这种新价值,不是加工的价值、制造的价值,而是可以界定为质量的价值。质量这种价值,不是指产品质量,而是指经济整体质量。在供给方面,等同于创新的价值,即供给差异化带来的价值;在需求方面,等同于体验即非标准化服务、个性化服务的价值,即需求差异化带来的价值。

数字经济中的技术带来的改变只是在于,信息、知识与数据的技术,本质上是提高差异化、多样化和异质性效率的技术,它们的机器不同于工业化的机器,是提高多样化效率的机器。服务业、服务化在多样化效率提高基础上,创造出一种本质上不同于传统劳动价值的价值,这就是以人为本的价值,特别是以感性的人为本的价值。当胡塞尔、海德格尔和萨特将感性的存在,提高到本质之上来认识时,并不是想回到农业社会的经验主义,而是认为当理性(工具理性)造成异化后,感性是目的和意义价值的一部分,它有助于使本质从手段状态上升到目的状态。这就将农业经济的感性价值(低级的差异化、多样化、异质性价值,自然价值)与工业经济的理性价值(无差异、非多样化、同质性的价值,物化价值)综合在一起,扬弃提升为更高的既感性又理性的价值(目的价值),把人从理性人升级为自由而全面发展的人。与传统劳动价值论(以加工、制造为重心的价值论)相比,新的劳动价值论(知本价值论)的实质在于,“以物为目的的生产被以人为目的的生产代替”[1]23。

(二)交换之外的价值:人的价值与人生质量

在数字经济中存在使用价值与交换价值之外的第三重价值的明显的经验上的迹象,是开始出现并不断增加那些不在市场交换范围的财富,包括家庭的价值、社会的价值、情感的价值等与质的差异有关的价值。经过研究表现,这些价值并不是必然存在于市场之外,而是传统市场(科斯型的市场,又称单边市场)无法将新的价值加以内生。数字经济将通过生态型市场(反科斯型的市场,又称双边市场),以流量变现这种前所未见的新方式,使这种价值得以实现。

1. 无质量差异价值与存在质量差异价值

工业经济价值论与数字经济价值论的区别,可以总结为无质量差异的劳动价值论与存在质量差异的劳动价值论的区别。可以认为,质量价值论是劳动价值论的升级版,是从劳动价值论内部发展出来的,是劳动价值论在数字经济条件下新的提炼概括。

质量价值,是指由质的差异性、多样性和异质性而带来(产生、“生产”)的价值。质量的经验含义,与高质量发展的经济、高质量的生活中的质量,是同一个意思。

从微观看,质量价值不仅是指产品质量的价值,还包括由附加在产品价值上的服务与体验带来的价值。

在宏观上,质量价值显示的是经济发展整体的质量的高低,如高质量的经济、低质量的经济。它是经济总量在均衡水平仍保有的显示质的差异的量,即供给的差异化(创新)与需求的差异化(体验)相互平衡条件下的质的差异值。如果单从供给角度,也可以把质量价值论称为创新价值论;如果单从需求角度,也可以把质量价值论称为体验价值论。

质量这种价值,与不存在质的差异性、多样性和异质性时的价值,在均衡水平相差一个AC-MC的固定差值。这一固定差值反映了质量在价值上的独立性。也就是说,它是一种新价值,一种不同于加工、制造价值的新价值,不是从工业价值中“非生产性”地转移过来的,也不是套利而来,而是在工业活动之外创造出来的。AC-MC在均衡水平代表经济的质的差异化水平、多样化水平和异质性水平,同时也代表差异化价值、多样化价值与异质性价值。

质量差异具有均衡意义是数字经济的本质特征,并不是说在工业经济中质量差异作为现象不存在,而是质量高或质量低,有质量差异或没有质量差异,在以现有GDP为代表的工业化计量体系中是没有任何区别的。这意味着,质量虽然存在,但质量价值的独立性是被忽略的问题,在工业经济的经济学体系中,没有独立的基础理论地位。这种情况的改变,是从熊彼特开始的。在熊彼特看来,工业经济那种由物质投入驱动的无差异的标准化经济,是物质的“循环流转”,丝毫也不创造新价值。即使在扩大再生产与资本产生利息的情况下,它也是不创造新价值的,只是旧价值在数量上的增加。新价值是指同以往在质上有所不同的價值,没有过的价值,也就是差异化、多样化和异质性的价值。这种价值只能通过创新这种与众不同的活动创造出来。除了技术上的不同之外,服务上的不同、管理上的不同,都可以纳入差异化、多样化与异质性范围,成为范围经济的必要组成部分。斯密说的市场范围,不能简单理解为市场规模,而体现创新者禀赋“才能”的差异性造成的结果。

从与对象化相对的主体来看,质量价值的量是所有差异化、多样化和异质性等可以将质的差异加以量的显示的劳动价值量。例如创新、创业活动创造的,就是由质的差异引发的价值量。质量价值是经济学的说法。经济学因为主要研究对象化的世界(物质世界),因此对于价值,以它所对象化的介质(对象物)来标称。人的异质价值对象化到产品(质料功能)、价值(货币形式)和符号(目的能指)所形成的价值,统称质量价值。哲学的说法是人的价值,特指人的目的性价值,即不是把人当作手段合目的性,而是当作目的本身时实现的价值。

有学者把人的价值当作使用价值、商品价值(即一般所说抽象价值、交换价值)之上的第三种价值,认为经济世界存在“三维价值关系”[1]。数字经济学从数字经济实践中,必然得出与这种新的价值论完全相同的结论。数字经济学认为,使用价值是农业经济的主导价值,商品价值是工业经济的主导价值,而人的价值是数字经济的主导价值。信息只是这种价值寄生的符号。

从人的角度概括质量的价值,涉及对劳动时间的认识。以时间作为度量价值的尺度,有利于揭示质的主体来源。但是在传统劳动价值论中,时间是牛顿时间、等长的钟表时间。无论简单劳动还是复杂劳动,都需要还原到这种无差异的、同质性时间上来。但数字经济学的异质性价值,需要异质性的时间作为尺度,这种时间是非标准、等长的时间,由柏格森的绵延、胡塞尔的内时间等界定,相当于爱因斯坦的时间。而简单劳动与复杂劳动,主要由创新(从潜能到实现的转化)来衡量其价值浓度。

传统劳动价值说的劳动价值,还主要是劳动的商品价值,如把劳动力当作商品时所创造的价值;而人的价值,则把劳动力还原为劳动者(知本家),他不再是商品,而是具有创造力,可以分享剩余,并且释放自由而全面发展潜力的人。在数字经济的现实中,小微主、创客、微商等,都是这样的知本家。如果以亚里士多德的动力因来衡量,这样的劳动应当是自主劳动,而不是雇佣劳动,无论是雇佣于资本还是国家。

从价值的内容来说,农业经济、工业经济和数字经济创造价值的重心,依经济发展,分别在于从使用价值(对象化于质料的合目的性,低级的具体价值)、抽象价值(对象化于形式上的合目的性),复归到意义价值(目的性本身,如幸福、高级的具体价值)。

信息、知识、数据之所以具有价值,不在于它们的合目的性的存在,不在于能指符号本身,而在于决定符号内容的所指,即人的目的的价值。从这个意义上理解,信息技术产业的兴起,数字技术在各行各业的广泛采纳,不是符号本身在像啤酒一样自我发酵产生了多大价值,或这种发酵引发了多少价值扩散,而是人类在物化价值实现(工业价值实现)基础上,产生了对表征目的价值的能指技术,以及所指本身价值的更高的需求,使得从这种活动中产生的价值,得以在原有成本上普遍地加成。这就是所说的创造新价值。

虽然我们不宜将制造与服务、无差异与差异化活动对立起来,而要坚持以工业化为基础,以信息化为主导,但不否认的是,数字经济学的价值论,要顺应经济转型的大势,调整到创新驱动这一根本价值主张上来。

2. 排斥外部性的个体价值与共同体价值

从社会关系的角度来看,工业经济价值论与数字经济价值论的区别,还可以归结为排斥外部性的个体价值与共同体价值的区别。前者是交换之内的价值,后者是交换之外的价值。二者区别也可以归结为亚里士多德的理财学与家政学的区别。这是生态经济学的顶层框架,对数字经济是完全适用的。

共同体可以将交换之外的價值,重新纳入交换之内。只是这时的交换,是将冷冰冰的经济交换转变为嵌入社会交互这一关系性存在的内容。

在数字经济中,经济的基本单位正从企业组织转向生态组织。前者的利益存在方式是原子实在论式的,后者的利益存在方式是关系实在论式的。按照生态经济学的术语,生态组织被称为共同体。企业是建立在抽象交换价值基础之上的。在其中,交换之外的价值主要指具有交互外部性的使用价值,被排除在外。而在共同体(包括社会企业)中,抽象交换价值之外的使用价值被纳入进来。在农业时代的家政学之中,意味着利益范围在原子式的个体之外,扩大到包括家庭在内的各种共同体,如土地共同体、共享价值的共同体、资源共同体、生物群落共同体、组织机构共同体、语言共同体和历史共同体”[4]142,由此形成“共同体经济学”。这是生态经济学最初拟起的名字[4]中文版序言4。

对生态关系而言,家政学(生态经济学)中的共同体,等价于理财学(工业经济学)中“把外部性内化于市场之内”[4]145。例如,将社会资本(关系和信任)、道德、社会责任嵌入企业之中。数字经济在平台(双边市场)这个概念中,同时把二者整合在一起。

现代经济学如果要自我做出这种改变,相当于认识到“许多市场活动并没有为经济福利做出贡献而某些非市场活动做出了贡献时,就提议将前者从经济福利中减去并将后者加到经济福利中”[4]145。从数字经济学角度看,“没有为经济福利做出贡献”的交换价值一定是在均衡之外的价值,因为违背供求均衡而应被排除,另一方面通过区分增加值与附加值,将“某些非市场活动做出了贡献”的附加价值与盈余,计入经济福利。当然,也要理解生态经济学对庇古税的排斥,因为有些事情涉及的是质,而不是量。数字经济另有解决办法,就是将正的社会外部性注入市场经济,如有偿共享,使共同体产生向善的内部激励机制。

这时人们可以发现,使交换价值从属于使用价值,又具有了让经济价值从属于外部性社会价值的内涵,而这一点是由数据的通用属性决定的。

(三)创造有意义的价值:“义”的价值区间

1. 东方化的“义”与家政学

以利为中心的西方经济学,把与利联系的需求当作真的需求,把与利无关的需求当作假的需求。生态经济学的观点正好相反,认为只为市场而存在的需求可能是假的需求,只有不存在市场也还存在的需求才是真的需求。生态经济学家乔纳森.休斯把真假需求区分的源头推至亚里士多德“家政学”(又译“谋生术”)和“理财学”(又译“赚钱术”)的重要区分,认为马克思是从亚里士多德那里获得的这一立论中心点。

从东方化视角看,当把价值理解为“利”时,意义就是利的目的所在,即“义”。从消费的角度讲,义是指真实的需求满足,而不是为生产而生产条件下的需求满足;而从供给的角度讲,义是参与本身的真实意向,不是为了被利用而付出劳动。只有在义之中,劳动才能成为自由而自主的活动,即劳动成为劳动本身的目的与报酬。

对于作为产品第三重价值的使用价值的最后一个值得讨论的问题,是更高的使用价值,即可以使交换价值从属于其下的那种价值,所对应包含的自主劳动与创造性劳动的具体内涵。自主劳动与创造性劳动本身,将在第三章中作为主体价值来讨论。这里谈的是它们的对象化问题,即自主劳动与创造性劳动对象化在产品(服务和体验)中将变成什么,所对应的需求是什么。

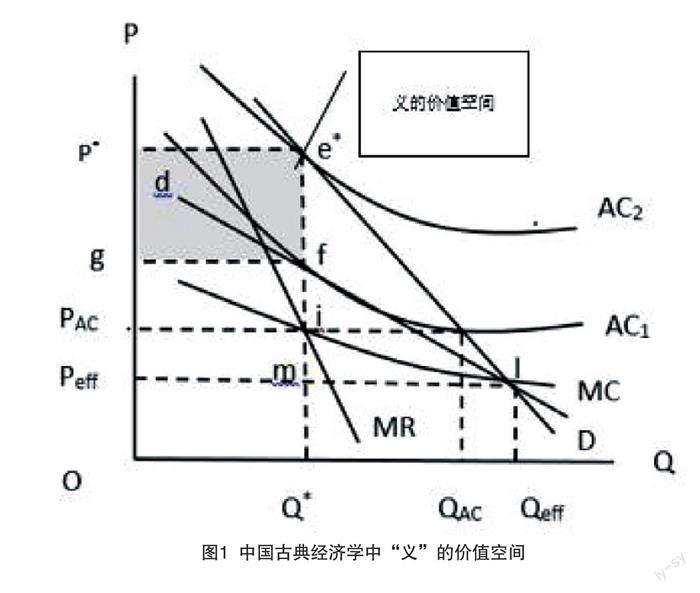

从东方化而且是数字化的角度看,图1中的阴影部分是目的性价值即第三重价值的值域空间,也就是义所在的空间。义高于利,表现为阴影区间对下方gfQ*O空间的溢价,“利”即传统交换价值区间。对中国古典经济学来说,内生的变量主要是社会性的经济价值;而对数字化来说,还包含数据生产力带来的外部性溢价,即由互补性带来的报酬递增。

在工业化与西方化中,这个价值空间是被系统地抑制的,经常被当作一种伦理空间来误解。这主要是因为,工业化与西方化共同的价值内核“理性”(交换价值背后的元价值)令f(更极端的是i)成为一种数学期望,将社会因素当作随机变量,逐出价值领域,形成一种错觉,仿佛社会因素距这种数学期望之间的方差变得极小。但事实上,利对于义的过度偏离,总是以危机形式使理论上本应稳定的均衡点(f或i)变得非常不稳定。

加入义或不加入义,对经济学的实质性改变在于,从仅把市场之内的经济价值当作“利”,不考虑利之外的经济变量,转向到将市场之外的经济价值(“社会”的经济价值)纳入经济分析,分析经济中的社会变量。举例来说,当只考虑利而且仅限于单一利益集团的利时,市场微观均衡可能导致有效需求不足,从而在社会经济这一大的范围造成总供求的失衡。如果加入义进行社会分配再平衡,就会发现问题出在劳动者仅在工资(成本)水平得到回报,不足以使总需求达到真正平衡的要求,还需要在成本水平之上补偿一个对应增值的利益。这要求把价值的范围,从理财学扩展到家政学,而不把经济学仅限于买卖双方在特定情境下两相情愿。

2. 生产目的的价值基础

对生产目的的价值基础这个问题研究比较充分的,还是生态马克思主义。这个问题是“使交换价值从属于使用价值”这个重大命题的延伸,是从需求角度对使用价值的认识。使用价值是对需求的满足,有什么样的需求,决定有什么样的使用价值。从这种观点出发,可以将交换价值分为两类,一类是无意义的价值,一类是有意义的价值。区别在于,满足真实的需求才是有意义的,而满足虚假的需求是无意义的。我们看到工业化之后的生态马克思主义,在目的性价值问题上,与中国古典经济学具有隔代相似性。共同点在于,在利(交换价值)空间之上,开辟了一个通过真实需求体现生产目的价值的更高价值空间。当然中国古典经济学并没有把“利”的系统真正在工业化的水准之上建立起来,而生态马克思主义则是在工业化的水准之上建立的这一空间。

回顾这个问题在政治经济学内部的理论源头,是马克思的真假需求理论。休斯在《生态与历史唯物主义》中考证与分析了马克思一系列著作(从《1844年经济学哲学手稿》《1857—1858年经济学手稿》到《资本论》)中的真假需求理论。真假需求之分是指“人们确实需要的事物与他们错误地相信自己所需要的事物之间的区分”[5]240。马克思以“人的需要”和“粗陋的需要”将二者分开[5]242。休斯认为“《资本论》的中心主题就是对旨在创造使用价值生产和旨在创造价值或资本扩张的生产进行区分,马克思声称后者具有独立于人类需要进行扩张的趋势。”[5]243即认为交换价值的扩张独立于使用价值的扩张[6]144。而真的需求或者说是人的需求,是与自主劳动和创造性相对应的。真假需求是根据需求是否符合人的目的划分的,不符合目的的需求是虚假的需求,只有符合“中正”之义的需求,才是客观真实的需求。

生态经济学从生态马克思主义理论中直接接受了家政学与理财学区分这一立论。在《21世纪生态经济学》中,赫尔曼·E.达利、小约翰·B.柯布接受了这种说法,认为亚里士多德的家政学的特点在于,“它关注具体的使用价值及其有限度的积累,而不是抽象的交换价值及其对无限积累的刺激。价值是具体的,它有一个物理限制,有一个可以被客观满足的需要。这些特征一起限制了将使用价值积累到超过限度的愿望和可能性。相反,交换价值则完全是抽象的,没有物理限度,或者任何自然可以满足的需要,来限制他的积累。”这进一步成为生态经济学各种不同理论的共同观点:“对家政学来说足够用就可以了,但对理财学来说则总是越多越好。”[4]143理财学对应的就是斯密之后的现代经济学,而家政学成为生态经济学。

休斯特别研究了真假需求与“按需分配”的关系,认为按需分配并不是像绿色环保主义反对的那样是鼓励无节制的需求,而是在排除虚假需求(“粗陋的需要”)对真正需求(“人的需要”)的满足。它针对的是以生产为中心,制造出“虚假需求”,并以利润为中心分配。“虚假需求”是马尔库塞在《单向度的人》中最初提出的概念。在生态马克思主义的语境中,使用价值、需求,都是生产目的的代指。按需分配,含有按生产目的而不是按生产手段(即生产本身)来分配的意思,是指按照真的需求来分配,而不只是字面上容易理解的那样按主观需要或无目境欲求来分配的意思。中国古典经济学思想曾把“足用”作为目的的使用价值,其中包含着农业社会的局限性。数字化需要结合参与和创造,重新阐释人的需求。

最初系统地从消费区分角度提出将生产导向转向需求导向的是巴塔耶。早在1949年,他就对需求做出生产性消费与非生产性消费的区分。其中的非生产性消费,就是真实需求。他称之为“耗费”,这个词有“绽放”的意思,对应的就是没有交换价值的使用价值(产消合一的劳动)。自我实现,就是人的自我绽放,就像花朵自我绽放,太阳释放光芒。人们有时把巴塔耶的普遍经济学称为太阳经济学,因为他总是举太阳的例子。相反,他认为不为自己的目的而只为生产(他人目的)而消费,只是耗费(为自己的目的而消费)这种通则的特例,是虚假需求。

生态马克思主义进而从中发展出消费异化的思想。高兹最先在《经济理性批判》中构造了消费异化一词,指“人们被补偿自己那种单调乏味的非创造性的且常常是报酬不足的劳动而致力于获得商品的一种现象。”[7]350消费异化是指在消费上,人们把手段误当作目的,也就是把虚假的需求当作了真实的需求,把他人的目的当作自己的目的,进而把误以为满足自己目的的行为当作实现他人目的的手段。用高兹的话说,是“成为别人”“否定自己”[7]352,例如盲目攀比富人,把自己装扮成有钱人。高兹指出在消费异化中,被他人利用的消费背后体现的资本的目的是,“越来越多的资本必须能够投资而有利可图,而这又要求消费越来越多的商品和商品性服务。因此必须诱使整个人口去通过最大量消费而满足其需要,必须创造出对商品消费的最大量需要。”[7]354威廉·莱斯也通过分析虚拟需求,对异化消费进行了系统的批判。

消费异化将使用价值与抽象价值的内在矛盾暴露出来,并要求以社会生态的方式对矛盾加以解决。这个矛盾是,存在具有交换价值的使用价值,也存在不具有交换价值的使用价值。在后一种使用价值以及对应的需求如文化需求、精神需求、自我实现需求中,包含着人的自主的目的实现,可以在劳动中直接得到满足,以劳动为劳动者的报酬,如旨在自我实现的娱乐、创造。对矛盾的社会生态式的解决,就是要把不对应交换价值(从而是实现他人目的的手段)的消费(对应幸福与快乐的具体价值)当作主导的方面,令抽象价值从属于具体价值。高兹认为“能活得更好的唯一方法是更少的生产、消费、工作而生活多样化”[7]357。

生态马克思主义对于寄托在使用价值上面的“人的需求”有大量正面研究。一个突出特点是,将低于交换价值的使用价值与高于交换价值的使用价值进行了区分,前者主要涉及物质性需要如生存发展需要,后者主要涉及文化、精神需要如自我实现需要。这种需要就是对应自主劳动、创造性劳动的需求,与自主劳动、创造性劳动是一体两面的关系。

在这个话题上,生态马克思主义内部各家分歧不大。莱斯最早在批判虚假需求基础上提出多样化地满足人的需求,认为马克思所说的“人的需要”仅仅指自我实现需要[7]144。对于这一点,有些学者存有争议,实际上人的需要存在生存发展与自我实现两个层次。莱斯认为人的多方面能力的发挥,与人的真正满足和幸福是正相关的。人的多方面的能力可以满足人的多方面的需求,每一种能力的发挥都可以获得相应的满足。“只要满足的手段取决于人们自己的能力,而不是依赖于商品,那么这些需求的满足方式就是丰富的”[7]58。奥康纳则强调使用价值的多样性与复杂性,认为不同的使用价值“有的满足生产需要,有的满足生活需要。就生活需要而言,有的是满足人的物质生活,有的是满足人的精神生活[7]188。”休斯强调生产(劳动)本身也是需求,这种需求有三个特点,一是自主而不是他主的,二是主动而非被动的,三是多样而非单一的。阿格尔主张把异化消费转化为“生产性闲暇”和“创造性劳动”[7]74,他特别提出了一种海尔后来实践了的主张:“创造一个人人都能参与决策的领域,使每个人都能在其中发展满足自己需要的手段”[7]73。克沃尔把真实需求稱为质的需求,在生存必需之外,“包含劳动者的审美需求和精神需求”,认为只有实现了劳动者的自由联合,“使用价值才能够实现”[7]284。柏格特与休斯一样,强调真实需求的多样性特征,倡导生活方式的多样性和差异性,认为人的潜能正是通过挖掘多样性和意志性而得到开发,要给人提供自我实现的多样化渠道,认为多样性作为自由人发展的条件和结果,这是社会主义未来的基本组成部分[7]306。高兹则提出“生活的价值在于创造而不在于消费”,主张将满足从消费领域转移到生产领域,只消费那些必要的东西,在剩下的时间进行自主的创造性的活动[7]354。

当然,生态马克思主义者有时想象的是一种没有商品交换的经济,因此不免对现实中的商品交换提出不适当的判断,将对应交换价值的需求与人的需求对立起来。有的还对符号形式的需求满足持有一定偏见,如休斯。数字经济学对此类观点保持一定距离,认为数字经济的本质与生态化后的市场经济没有矛盾,可以通过将市场生态化,即以市场化方式将外部性加以内部化如双边市场,消除抽象价值与具有某种公共性、社会性和外部性的具体价值的矛盾。因此,只是扬弃但并不全面否定交换价值。另一方面,好的数字化符号体验,也可以引导人们建立自我实现水平的意义认同,有利于消解异化而不是扩大异化。自我实现并不是要消灭价值,并不应该对工业化采取虚无主义的否定,而是在工业经济价值之上,附加一个体现人的创造性的更高具体价值的增量,并将交换价值的最优收敛于差值在AC-MC的这个新的广义均衡点。

当人们意识到数字经济中价值本体发生了变化,从工业化、西方人的“利”在场,转向数字化、东方化的“义”在场,需要同时关注到在场的价值中介的变化。

利是抽象的,令其在场的最好的中介,是同样抽象的货币,它是所有信息符号中代表抽象价值的信息符号这一特例。义却是包含抽象的具体,如不含情感成分的理性的国内生产总值之上的包含情感的感性的国民幸福总值,令其在场的最好的中介,是从特例推广而来的面向具体但也可以表达抽象的信息符号。

数字经济大量采用可直接作用于感官的声光电影等符号形式,开始逐步从中介比重上消解了货币拜物教中的抽象元素比例。在历史上,艺术家在反拜物教上始终扮演着重要角色,是因为他们掌握着反物化的符号利器。信息代码成为表达意义的更为直接的表意、表情符号,比由于抽象而隔着一层的货币,更易于令人们直接触达那种只可意会不可言传的对美好生活的向往,达到目的与意义的澄明,不为手段遮蔽。

参考文献:

[1]商学群,李波.三维价值关系[M].北京:人民出版社,2011.

[2]赵培兴.创新劳动价值论——论超常价值[M].北京:人民出版社,2014.

[3]乔尔.科威尔:自然的敌人:资本主义终结还是世界的毁灭[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[4]赫尔曼·E.达利,小约翰·B.柯布.21世纪生态经济学[M].王俊,韩冬筠,译.北京:中央编译出版社,2015.

[5]乔纳森.休斯:生态与历史唯物主义[M].南京:凤凰出版传媒集团,江苏人民出版社,2011.

[6]吳宁.生态学马克思主义思想简论(上册)[M].北京:中国环境出版社,2015.

[7]吴宁.生态学马克思主义思想简论(下册)[M].北京:中国环境出版社,2015.