鱼腥草的图文书写与本草知识建构

2023-07-15林海聪

林海聪

鱼腥草又名蕺菜、臭菜、臭腥草、紫背鱼腥草、折耳根等,是一种生长在山沟、溪谷、森林阴湿处的多年生三白草科蕺菜属植物。它茎部伏地而生,节上多生不定根,上部直立且呈紫红色,叶片为心形,上暗绿下紫红,叶脉有柔毛。鱼腥草主要分布于我国东南、西南及中部各省区,在日本亦可见该草,其根叶可药、食两用。(1)关于鱼腥草的生物学特性描述,可参见侯玉美、陈友爱:《鱼腥草》,卫生部药品生物制品检定所、云南省药品检验所等编著:《中国民族药志》,人民卫生出版社,1984年,第469-476页;李勇主编:《中国中草药图典》(上),青岛出版社,2019年,第101页;闫云君主编:《常见食用野菜图谱》,华中科技大学出版社,2017年,第46-47页。值得注意的是,鱼腥草在河南、山东、陕西、甘肃等黄河流域省份也有少量分布。参见陈灿、黄璜主编:《鱼腥草高产栽培与利用》,金盾出版社,2009年,第19页。此外,如见载于清吴其濬《植物名实图考》的“汉荭鱼腥草”(吴其濬:《植物名实图考》卷二十三《漫草类》,清道光二十八年陆应谷山西太原府署刻本),虽名称极易与鱼腥草混淆,但与鱼腥草科属不同,是牻牛儿苗科老鹳草属植物,故本文不做涉及。自东汉开始,鱼腥草的身影就慢慢出现在中国的各类古籍之中。这些文字、图像类资料对鱼腥草的书写与记录,共同生成了一套丰富而驳杂的博物学自然知识。

以往关于鱼腥草的研究,主要集中在医学、药剂学、农学领域(2)相关研究,可参见朱寿朋:《鱼腥草之研究》,《中医世界季刊》第6卷第1期,1933年;易玉良:《鱼腥草之功效》,《华西医药杂志》第2卷第8期,1947年;陈灿、黄璜主编:《鱼腥草高产栽培与利用》,金盾出版社,2009年;武营雪、丁倩云等:《鱼腥草化学成分、药理及质量控制研究进展》,《药物分析杂志》2022年第1期;等等。,不过也有一些学者借助古代典籍文献,针对鱼腥草的植物功用和文化意义展开考证。如洪纬从历史角度分析了鱼腥草的社会变迁史,梳理了它在人类饮食、医疗和景观文化等方面所具有的丰富内涵。(3)参见洪纬:《食物、药物和景物:鱼腥草在传统中国的利用》,《中国农史》2016年第6期。杨云荃则进一步探讨了鱼腥草的近代复兴史,指出鱼腥草食俗的空间传布乃是特定时空的饥荒、战乱和沉重赋税造成的后果。(4)参见杨云荃:《鱼腥草文献考证及其食物角色的历史变迁》,《农业考古》2019年第4期。不过,这些研究主要以文字类文献作为研究资料,很少关注作为“副文本”(5)法国学者热拉尔·热奈特(Gérard Genette)在讨论“跨文本关系”(transtextuality)时,首次提出了“副文本”(paratext)这一概念,用以指称标题、副标题、前言、跋、插图等“文本周边”的旁注、补充资料。1991年,他根据文本位置、语境和时间等信息,进一步将“副文本”区分为“内文本”(peritext)与“外文本”(epitext)。就此而言,下文探讨的插图可视为一种“内文本”。相关概念可参见[法]热拉尔·热奈特:《隐迹稿本(节译)》,[法]热拉尔·热奈特:《热奈特论文集》,史忠义译,百花文艺出版社,2000年,第71页;Gérard Genette, “Introduction to the Paratext,” trans. Marie Maclean. New Literary History, vol.22, no.2 (Spring, 1991), pp.263-264。的各类鱼腥草插图,而且它们更多地关注鱼腥草的药用价值和食用价值,却忽略了古人不断借助“勾践采蕺”典故进行借古抒怀,以及西南地区地方志从明清开始不断出现相关记载等历史事实背后所隐含的家国情怀和王朝秩序观。因此,本文在已有研究的基础上,借助辞书、农书、本草、诗集、地方史志等资料,对鱼腥草的图、文表达方式重新加以梳理,从而探讨古人围绕鱼腥草的书写所形成的一套自然与文化知识体系,此外更为重要的则是挖掘这套知识书写背后所蕴含的文化政治秩序。换言之,本文对鱼腥草的古代书写加以探究,并非意在辨析记录信息是否科学、正确,而是揭示这些文化书写背后的知识构成方式。

一、古代典籍中鱼腥草的文字书写

记录鱼腥草的典籍,从类型上可分为辞书、农书、药书、诗集、地方志等,其名称与功用也不尽一致。

(一)鱼腥草的名与实

翻阅典籍文献,能够明确认定是关于鱼腥草的记载,最早可追溯到东汉赵晔编纂的《吴越春秋·勾践入臣外传》:“乃赦越王得离其石室,去就其宫室,执牧养之事如故。越王从尝粪恶之后,遂病,口臭。范蠡乃令左右皆食岑草,以乱其气。”(6)赵晔撰,吴琯校:《吴越春秋》卷四《勾践入臣外传》,明刻增定古今逸史本。虽然文中仅言“岑草”,但从后世征引或校注“越王尝蕺”这一典故可知,“岑草”指的就是鱼腥草。

南宋王十朋《梅溪集》收录有《采蕺》诗并注云:“采蕺,思越王也。越有山名蕺。蕺,蔬类也,王所嗜焉。予尝登是山,故作是诗以思之。”(7)王十朋:《梅溪集》后集卷二《采蕺》,民国八年上海商务印书馆四部丛刊景明正统刻本。又,嘉泰《会稽志》云:“蕺山,在府西北六里一百七步,隶山阴……越王嗜蕺,采于此山,故名……唐衢州刺史赵璘《直寺碑》云:‘句践故城东北三里,有山曰蕺。’蕺,蔬类也。《传》云:‘昔越君所嗜,常采于此,遂用名之。’”(8)嘉泰《会稽志》卷九,清嘉庆十三年刻本。据宝庆《会稽续志》及谢铎《游戒珠寺有感》,“《直寺碑》”应作“《戒珠寺碑》”。见宝庆《会稽续志》卷四《蔬》,清嘉庆十三年采鞠轩刻本;谢铎:《游戒珠寺有感》,曹学诠编:《石仓历代诗选》卷三百九十五《明诗次集》,清文渊阁四库全书本。另,宝庆《会稽续志》卷六《诗文·右二相》:“采蕺兮食何味,尝胆兮志密笃。”(9)宝庆《会稽续志》卷六《诗文》,清嘉庆十三年采鞠轩刻本。通过上述志文、诗词可知,南宋文人常借“越王尝蕺胆”之典,讽谏朝廷不应偏安一隅、不思进取。其中,越王所食之物名已由“岑草”变为“蕺”。

明代闽籍儒士吴琯校《吴越春秋》时,再次征引具有江浙地方感的《会稽赋》与《会稽志》来注释“岑草”及其产地:“《会稽赋》注:‘岑草,蕺也,菜名。撷之小有臭气,凶年民斸其根食之。’《会稽志》:‘蕺山,在府西北六里,越王尝采蕺于此。’”(10)赵晔撰,吴琯校:《吴越春秋》卷四《勾践入臣外传》,明刻增定古今逸史本。吴琯的家乡在多有鱼腥草分布的福建,熟悉此物的他对《会稽赋》注与《会稽志》所言的“岑草为蕺”之说并未提出异议。此外,清代钱大昭《广雅疏义》言“,蕺也”(11)《广雅疏证》“”作“蒩”,认为“‘葅’‘’‘菹’‘蒩’字并通”。见王念孙撰,张靖伟、樊波成、马涛等校点:《广雅疏证》卷十《释草》,上海古籍出版社,2016年,第1532-1533页。。他广泛搜集典籍中的相关记载,旁征博引地列明各类记载鱼腥草的典籍及其特定的物名:

除了这些异名外,据洪纬、杨云荃考证,《植物名实图考》释“蕺菜”时引《尔雅》所言的“蘵”与“黄蒢”,《新序》所言“楚惠王食寒菹而得蛭”之“菹”,实非鱼腥草。(16)参见洪纬:《食物、药物和景物:鱼腥草在传统中国的利用》,《中国农史》2016年第6期;杨云荃:《鱼腥草文献考证及其食物角色的历史变迁》,《农业考古》2019年第4期。的确,“蘵”被视为鱼腥草,乃因其与鱼腥草的古称“蕺”字形相近而致郑樵“蕺曰蘵”(17)郑樵:《通志》卷七十五《昆虫草木略》,清文渊阁四库全书本。之讹误。虽郭璞注《尔雅》“江东以作葅食”,邢昺疏“菹,淹菜为菹也,葅同上”(18)郭璞注,邢昺疏:《尔雅注疏》卷八,清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本。,都意在指明郑樵将食物类型当作植物之名的谬误,但因“菹”“葅”与“蒩”“”字形相似(19)也有古代学者从训诂学的角度认为“葅、蕺一声之转”,故语义相通。见雷浚:《说文外编》卷十三《俗字》,清光绪二年刻本。,又这类腌菜流行区域“江东”与鱼腥草的分布区域“江左”有所重叠,反致不少古籍、地方志径将“菹”“葅”“蒩”“”四者混用,将它们皆视为鱼腥草之异名。嵇璜、刘墉等编撰《续通志》时,特别指出《通志》之谬:“蕺、蘵本二种,郑《志》误合为一,今别出之。”(20)嵇璜、刘墉等撰:《续通志》卷一百七十五《昆虫草木略》,清文渊阁四库全书本。实际上,据段玉裁注《说文》“菹,酢菜也”时言“酢,今之醋字”(21)许慎撰,段玉裁注:《说文解字注》卷一,清嘉庆二十年经韵楼刻本。,亦可知“菹”本义泛指醋腌之菜,而非鱼腥草的专名。不过,就物性而言,“菹”“蒩”二者皆气味刺鼻。腌食鱼腥草的方式非常古老,如北朝贾思勰《齐名要术》就记载了“蕺葅法”(22)贾思勰:《齐名要术》卷九《作葅并藏生菜》,清光绪十六至二十四年桐庐袁氏刻浙西村舍刻本。:先将简单去毛的蕺菜焯水,再用盐和温水腌制后以清水洗净,再放盐、醋及汤撩葱白,最后摆盘。古人因食法相近而将二者混为一谈,也就不足为奇。

鱼腥草的命名除了上述异称与讹称外,各类典籍还记载了其他具有地方特色的俗称,大致有:“紫背鱼腥草”(23)王介:《履巉岩本草》卷中,中国国家图书馆藏明抄彩绘本。需要注意的是,王介原绘图本《履巉岩本草》今已不存,该彩绘抄本由明人重绘而成,具体成书年代不详。、“鱼香菜”(24)乾隆《永北府志》卷十《物产》(清乾隆三十年刻本)首载“鱼香菜”。又,道光《贵阳府志》卷四十七《食货略》(清咸丰刻本)载“蕺菜,俗名鱼香草,野生。菜可食,俗呼鱼腥菜。烹鱼,其气甚香”。据此,《永北府志》载“鱼香菜”或为鱼腥草之异名。、“土茄”与“香葅蕋”(25)胡古愚:《树艺篇》卷三《蔬部》,明纯白斋钞本。、“汁苏”(26)嘉庆《直隶太仓州志》卷十七《风土》,清嘉庆七年刻本。、“侧耳根”(27)道光《遵义府志》卷十七《物产》,清道光刻本。、“葅根”(28)道光《宝庆府志》卷八十四《户书》,清道光二十七年修,民国二十三年重印本。、“娘菜”“孟菜”“姐菜”(29)方以智:《通雅》卷四十四《植物》,清光绪十一年刻本。“孟菜”“娘菜”“姐菜”之名仅见于《通雅》,但《酉阳杂俎》《通志》等书载有“孟娘菜”,或是方以智错识孟娘菜之名的缘故。不过,根据《通志》《大观本草》等书还另列“蕺”条,可知古人眼中的“孟娘菜”与“蕺”非同一植物。具体见段成式:《酉阳杂俎》续集卷九,清嘉庆十年虞山张氏照旷阁学津讨原本;郑樵:《通志》卷七十五《昆虫草木略》,清文渊阁四库全书本;唐慎微:《经史证类大观本草》卷六《草部》、卷二十九《菜部》,清光绪三十年武昌柯逢时影宋并重校刊本。、“猪茶”(30)汪绂:《理学逢源》卷五《内篇》,清道光十八年敬业堂刻本。、“臭猪巢”(31)汪绂撰,江凌圳等校注:《医林纂要探源》卷二《药性·蔬部》,中国中医药出版社,2015年,第83页。、“狗腥草”(32)道光《鹤峰州志》卷七《物产》,清道光二年刻本。、“鱼肠”(33)桂馥以《六书故》“今鱼腥草又名水生草”及《管子·地员篇》“其草鱼肠,与莸”义证“莸”时指出,“鱼肠即鱼腥,非莸草”(桂馥:《说文解字义证》卷三,清道光三十年至咸丰二年杨氏刻连筠簃丛书本)。这与《通志·昆虫草木略》“莸,水草也”的观点是一致的,即“莸”泛指水生草,而非鱼腥草的异名(见郑樵:《通志》卷七十五《昆虫草木略》,清文渊阁四库全书本)。、“蒩香”“香”“摘耳根”(34)《增修酉阳直隶州总志》卷十九《物产志》,清同治三年刻本。、“野荞麦”(35)同治《云和县志》卷十五《物产》,清同治三年刻本。、“紫轫”(36)同治《景宁县志》卷十二《风土志》,清同治十二年刻本。、“十药”“香菜”“猪鼻孔”(37)民国《绵阳县志》卷三《食货》,民国二十一年刻本。该志首次载明蕺菜为三白草科植物。类似的还有民国《定海县志》册三丙《物产志》(民国十三年铅印本),进一步明确蕺菜的科属为“三白草科蕺菜属”。如前文所述,“香菜”之名应是地方志编纂者误将李善注《南都赋》“蕺”所引《风土记》“蕊,香菜”句读为“蕊香菜”,并将“蕊”正作“”所致(见李善等注:《六臣注文选》卷四《南都赋》,民国八年上海商务印书馆四部丛刊景印宋刻本)。、“猪臂股”(38)民国《绵竹县志》卷八《物产志》,民国九年刻本。、“狗贴耳”(39)民国《永定县志》卷十七《物产志》,民国三十八年石印本。,等等。

综上所述,就鱼腥草的名称而言,首先体现的是雅、俗之别:明清以前的文人儒士注疏、释义古籍时,偏爱用古代典籍所载的“岑草”“蕺”“”这三种古名来书写鱼腥草;明清以来的很多地方志记录鱼腥草时,则大量保留了诸如“汁苏”“侧耳根”“摘耳根”“臭猪巢”一类的地方性名称。不过,明代以来的文献并未彻底舍弃鱼腥草的古称,志书等正文一般书写其古名“蕺”或通行之名“鱼腥草”,然后注其地方俗称。这种书写体例意味着“鱼腥草”兼具能指与所指两种语言功能,成为古人将鱼腥草的博物学经验由地方知识向普遍知识转变(40)参见[美]布莱恩·W.欧格尔维:《描述的科学:欧洲文艺复兴时期的自然志》,蒋澈译,北京大学出版社,2021年,第307页。的语言中介。而且,“蒩香”“鱼香菜”“狗腥草”“臭猪巢”等名称的差异,大抵反映出古人对鱼腥草气味的感官体验也有香、臭之别,可谓是“萝卜青菜各有所爱”。另外,从典籍书写中也可窥见古人命名鱼腥草的各种方式,大致源自“越王尝蕺”的风物传说、植物生长方式及植物形态(如根、叶形状与气味)、与动物器官相类比等,此外还有个别名称乃借声转或抄书讹误所产生。

(二)鱼腥草的本草分类及其功用

在对鱼腥草进行命名时,包括农书、药书、医书在内的诸多文献及“物产”“土产”“食货”等方志门目,常将其归入“蔬”“菜”“草”等部类。(41)其中,《食物本草》《饮食须知》等元代食疗著作因典籍的实用特性,多将鱼腥草分类在“菜部”。又,《树艺篇》对鱼腥草的分类较为特别,该书于卷三《蔬部》列“蕺”条、卷四《草部》列“鱼腥草”条。详见李杲编,李时珍参订,姚可成辑补:《食物本草》卷七《菜部》,明崇祯十一年吴门书林翁小麓刻本;贾铭:《饮食须知》卷三《菜类》,清道光十一年六安晁氏木活字排印学海类编本;胡古愚:《树艺篇》卷三《蔬部》、卷四《草部》,明纯白斋钞本。这些分类,反映了古人对鱼腥草的各类功用已有较为全面的认识。典籍书写的鱼腥草功用途径,可分为食用、药用、农用及“传说核”(42)关于“传说核”,详见[日]柳田国男:《传说论》,连湘译,中国民间文艺出版社,1985年。因洪纬、杨云荃已对鱼腥草的食用、药用、农用论述详尽,故本文除对二人研究略加补充外,着重论述鱼腥草作为“传说核”的文化功能。四类:

1.食用。古人多取食其叶、根,常见的加工方式或为烹食,或以盐渍、醋浸后生吃,做成“菹菜”,也可将鱼腥草作为煮鱼的佐料(如《会稽志》)、保存鱼的天然防腐剂(43)“以覆鱼,则不速溃”(乾隆《清江县志》卷八《土产》,清乾隆四十五年刻本)。又,“以其叶覆鱼,可不速馁”(吴其濬:《植物名实图考》卷四《蔬类》,清道光二十八年陆应谷山西太原府署刻本)。。不过,从文本书写中可知,汉代人已将鱼腥草作为蔬菜进行人工栽培,宋以后鱼腥草偶为江南一带百姓的时令野物,其他地方的人则多将其视为凶年时的充饥之物。

2.药用。《大观本草》《本草纲目》等药典之集大成者,均巨细无遗地记载了鱼腥草的释名、药用功效以及相应的剂方。(44)关于鱼腥草药效及其药方的记载,可详见唐慎微:《经史证类大观本草》卷二十九《菜部》,清光绪三十年武昌柯逢时影宋并重校刊本;李时珍:《本草纲目》卷二十七《菜部》,明万历二十四年金陵胡承龙刻本。鱼腥草因性温、小毒而成为治病、炼丹用的药材,可治疗中暑伏热、痔疮白秃、脱肛臃肿、牙虫作痛、咽喉顽痰、肺瘘等病症。而且,鱼腥草能以毒攻毒,解蛇蝎、虫、蕈毒。(45)如“乡人常以草头一种治蛇伤者,用之辄愈”及“解蕈毒”。见吴林:《吴蕈谱》,清道光吴江沈氏世楷堂刻昭代丛书合刻本。不过,本草药典也记载了过度食用鱼腥草的副作用,如造成口臭、气喘、脚气不愈、小儿脚痛等症。

3.农用。据前引《山居赋》《蜀都赋》《南都赋》等所载,古人曾将鱼腥草当作蔬菜,加以人工培植。另据古代类书和农书记载,鱼腥草曾为晋代荆州刺史刘弘养猪的饲料(46)“刘和季以桥近荻,有蕺菜,于桥东大养猪。”见徐坚辑:《初学记》卷二十九《兽部》,清同治光绪间南海孔氏三十有万卷堂重刻古香斋袖珍十种本。、明人栽培牡丹的防虫剂(47)明人种牡丹时以“浇壅法”防虫,即“牡丹旁栽鱼腥草及辟麝草,则不生虫”。见周文华:《汝南圃史》卷六《木本花部》,明万历四十八年书带斋刻本。以及清人捕鱼的毒饵(48)“可毒鱼”,见乾隆《清江县志》卷八《土产》,清乾隆四十五年刻本。。

4.风物传说的“传说核”。诚如前文所述,古代典籍层累地书写了“越王尝蕺”这一传说,“蕺”在其中扮演了传说核的叙事功能。关于越王及部众使用鱼腥草的记载,大致可分为三种情况:(1)“尝蕺”。该说又分为部众食岑草掩盖越王口臭(《吴越春秋》)及“越王嗜蕺”(如嘉泰《会稽志》“越王嗜蕺,采于此山”)两种说法。(2)“越王采蕺”。如《吴越春秋》卷四注引《会稽志》“越王尝采蕺于此”,《树艺篇》卷三“越王常采蕺于此”及《文章辨体》“越王句践尝于此采蕺”(49)吴讷辑:《文章辨体》卷三十一,明天顺八年刘孜刻本。等。(3)“种蕺”。见《北户录》引《越绝书》。不过,《越绝书》中并无“蕺”及“蕺山”的记载,遑论“种蕺”。

虽然洪纬、杨云荃对越王与蕺菜的关系有所考证,但他们并未言及为何会出现这些异文书写。倘若我们回到《吴越春秋》的记载,便可知“越王尝粪恶”与“范蠡乃令左右皆食岑草”乃是具有因果关系的两件事,并无叙事情节的纠缠。然后世文献之所以会将两事混为一谈,原因有二:(1)因繁体的“尝”与“嗜”“常”二者的字形相近,而致传抄讹误;(2)受越王勾践“卧薪尝胆”故事的影响,形成“采蕺”与“尝胆”互文的修辞表达,如宝庆《会稽续志》卷六载诸葛兴“采蕺兮食何味,尝胆兮志密笃”。而且,嘉泰《会稽志》并未言明采蕺者是勾践,后世文献不断传抄、转写,使勾践逐渐成为一种箭垛式历史传说人物,他的形象从“嗜蕺”者转变为“采蕺”者。当然,勾践采蕺的记载也许还与古人视鱼腥草为充饥野菜的植物认知有关,不经意间勾勒出勾践发奋磨砺的艰困处境。

除记载“越王尝(采)蕺”这一原始传说故事以外,自南宋至清的不少文人还热衷于化用这一传说来撰写诗文。如南宋王十朋《采蕺》诗及《会稽三赋》(50)王十朋:《梅溪集》后集卷一《会稽三赋》、卷二《采蕺》,民国八年上海商务印书馆四部丛刊景明正统刻本。、张侃《采蕺歌》(51)张侃:《张氏拙轩集》卷二《采蕺歌》,清文渊阁四库全书本。,明陈绛《金罍子》论“乐毅走赵”事(52)“夫卧薪食蕺之意移,则大夫种可杀。”见陈绛:《金罍子》上篇卷六,明万历三十四年陈昱刻本。,清方象瑛《蕺山》(53)方象瑛:《健松斋集》卷二十二《蕺山》,清康熙世美堂刻、康熙四十年续刻本。及卢存心《越台怀古》《槜李亭》《蕺山亭》(54)卢存心:《白云诗集》卷五《越台怀古》、卷七《槜李亭》《蕺山亭》,清乾隆数间草堂本。等诗文。此外,还有一篇主题为孝子复仇的乐府诗《虞丘孝子辞》(55)“虞丘孝子,父仇未雪。长剑拄颐,蕺草在舌。”见《乐府补》卷六《虞丘孝子辞》,清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本。,其作者为元末明初遗老杨维桢。该诗描述上虞孝子顾亮(56)顾亮与杨维桢有过诗文唱和,曾作《些月氐王头歌和杨铁崖》诗云:“快剑一斫天柱折,留取胡虏饮生血。”杨维桢读罢,击节而叹。据此可知杨维桢眼中的顾亮不仅是至情孝子,还有驱除胡虏的满腔家国情怀。见陶元藻辑:《全浙诗话》卷二十五《顾亮》,清嘉庆元年怡云阁刻本。为不忘父仇未雪、效仿越王食蕺以自警的故事,意在颂扬儒家孝道。上述古代文人都将“越王尝蕺”之事与“卧薪尝胆”并举,化为典故入诗,或表达作者惋惜忠臣良将不得善终的感慨,或体现作者对朝代更迭、物是人非的咏叹,或抒发遗民对孝子隐忍复仇、驱除胡虏的家国情怀的赞颂。

上述关于鱼腥草的文化书写传统,正如陈元朋所言,实际上是一种源自6世纪以来的“后书包夹前书”与“后书纠谬前书”的文体类型,这是中国本草、方志等各类典籍独特的编纂方式。(57)参见陈元朋:《中药材牛黄的知识生产历史及其本草药图所涉及的知识结构》,《故宫学术季刊》第36卷第4期,2019年。而且,后人在援引、校注、疏义前人著述时,不仅会最大可能地保留古人体认世界、观察社会的经验与观念,还会不断在行文中添续新知、指正前人谬误。换言之,通过梳理中国典籍中的鱼腥草书写,亦可从中觇见古人生成博物学知识的具体方式。当然,这一知识生产过程也受限于撰述、誊抄、刻版者的识字水平以及他们对各类典籍的熟悉程度,不可避免会出现误读和歪解原典的情况。

那么,为何鱼腥草会作为“物产”“土产”“蔬菜”,频繁地出现在明清时期的地方史志文献之中呢?诚如美国汉学家范德(Edward L.Farmer)所言,“作为明代社会窗口的方志”,往往反映出“汉族精英阶层的文化关注点与文化假设”,也“阐明了秩序缔造者急于向读者展示的有序世界”。(58)[美]范德:《图绘明代中国:明代地方志插图研究》,张国刚主编:《中国社会历史评论》第2卷,天津古籍出版社,2000年,第1-2、4页。明清时期,中央王朝不断开拓西南边疆,而且“对自然风物与人文社会的观察理解成为学问”(59)胡晓真:《明清文学中的西南叙事》,(台北)台湾大学出版中心,2019年,第5页。,两者促使不少文人、官员的行旅空间开始向西南地区延伸,留下大量与西南地方接触的旅行笔记、地方史志等文字记载。这种著述传统也充分体现了“传统中国重视舆地图籍的政经背景与文化传承,以及反映在传统舆图学上的经世实用蕴含”(60)洪健荣:《清代台湾方志的知识学》,(台北)五南图书出版股份有限公司,2020年,第33页。,故而包括鱼腥草在内的“昆虫草木之微,无不犁然毕载于天府”(61)乾隆《重修凤山县志》“总目”,清乾隆二十九年刊本。。由此可见,鱼腥草的文字书写实乃王化秩序的天道隐喻。

二、古代典籍中鱼腥草的图像再现

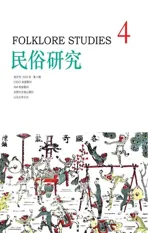

除了文字书写以外,古人还非常重视运用图像(62)应注意的是,图与画的区别和关联是明代视觉文化研究中的一个重要议题。参见[英]柯律格:《明代的图像与视觉性》(第2版),黄晓鹃译,北京大学出版社,2016年,第115-128页;何予明:《家园与天下:明代书文化与寻常阅读》,何予明译,中华书局,2019年,第228页。来呈现内容,本草类典籍尤为如此,常“绘画成图,别撰图经,辨别诸药,最为详备”(63)《本草图经奏敕》,苏颂编撰,尚志钧辑校:《本草图经辑校本》,学苑出版社,2017年,第9页。。据郑金生统计,中国古代有插图的本草典籍约40种,插图数量达万余幅。(64)参见郑金生:《论本草书中的写实插图与艺术插图》,王淑民、[美]罗维前主编:《形象中医——中医历史图像研究》,人民卫生出版社,2007年,第83页。翻检古籍,会发现除前文述及的与鱼腥草相关的各类文字书写以外,还有一部分典籍收录了鱼腥草的图谱。据笔者目力所及,可知《证类本草》《本草纲目》《三才图会》《履巉岩本草》《植物名实图考》这五部典籍(图1,见下页)(65)本文所使用的鱼腥草图谱,出自唐慎微:《重修政和经史证类备用本草》卷二十九《菜部》,人民卫生出版社,1957年,第521页;李时珍:《本草纲目》卷二十七《菜部》,明万历二十四年金陵胡承龙刻本;王圻:《三才图会》卷十《草木》,明万历三十五年刻后印本;王介:《履巉岩本草》卷中,中国国家图书馆藏明抄彩绘本;吴其濬:《植物名实图考》卷四《蔬类》,清道光二十八年陆应谷山西太原府署刻本。其中,《重修政和经史证类备用本草》为元张存惠原刻晦明轩本,下文简称“《证类本草》”。,形象地呈现了图文类典籍“图经相辅而行,图以载其形色,经以释其同异”(66)苏颂:《本草图经序》,唐慎微:《重修政和经史证类备用本草》卷一《序例》,人民卫生出版社,1957年,第26页。的著述传统。

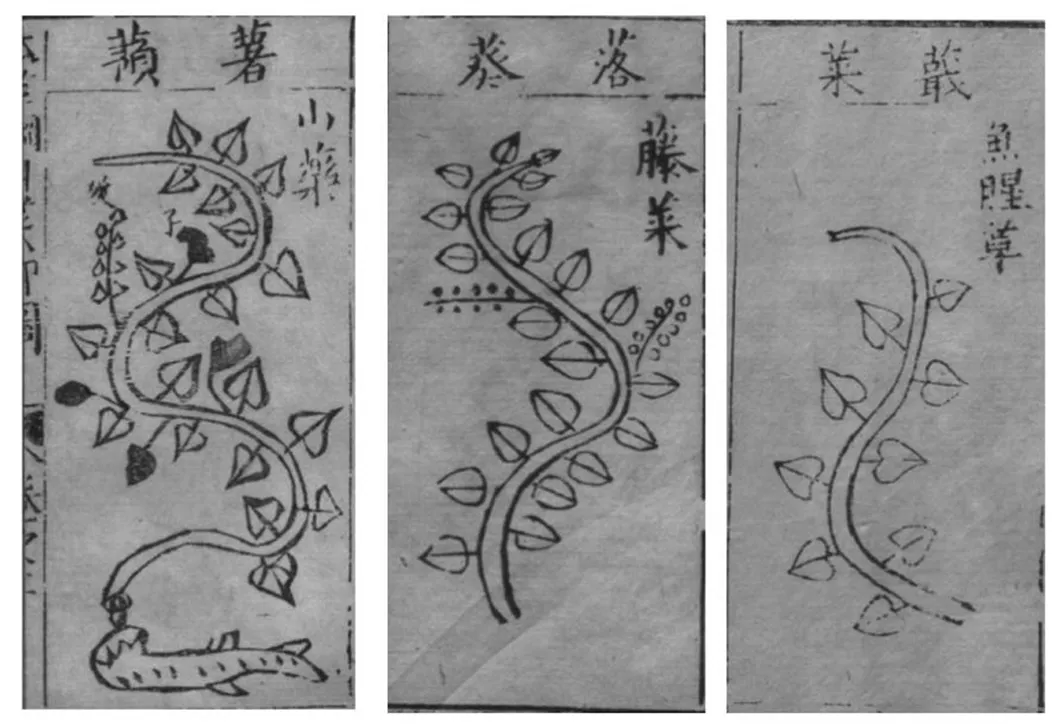

图1 《证类本草》《本草纲目》《履巉岩本草》《三才图会》《植物名实图考》中的鱼腥草图像

《证类本草》《本草纲目》《三才图会》《植物名实图考》皆采用墨线插图形式刻印,采取“将植物去语境化或孤立于空白的背景之上,从而使其脱离背景环境”(67)直到照片成为主流的插图手段后,园艺类书籍才开始慢慢在图绘单个植物时,关注这些植物与所处环境的生态关系。不过,关于视觉再现的准确性问题的认识,本身就是流动的、相对的。详见William M. Ivins, Jr., Prints and Visual Communication. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1953, pp.143-145;Gill Saunders, Picturing Plants: An Analytical History of Botanical Illustration. Berkeley: University of California Press, 1995, pp.15-16.的视觉再现手段。正如研究中国传统博物学知识的孟泽思(Nicholas K.Menzies)所言,这些植物插图一定程度上反映了图像是古人记录与认识自然的重要工具。此外,他还从印刷技术角度强调说,这种“雕刻木版是一种有利于线条绘制的技术,消除了阴影和深度等分散注意力的细节”。(68)Nicholas K. Menzies, Ordering the Myriad Things: From Traditional Knowledge to Scientific Botany in China. Seattle: University of Washington Press, 2011, pp.119-130.只是,倘若将阅读效果纳入考虑,他对墨线插图的看法或许就过于乐观了。相较于其他四本典籍,明代制作的彩绘本《履巉岩本草》,确实能够通过着色的图像来补足绘本的视觉效果,从而更加直观而形象地阐释“何为紫背鱼腥草”,具有一种奇妙的不言自明感。不过,手绘上色的制作方式,不仅对绘制者提出了更高的技术要求——这势必会增加画师的人力成本,而且装帧成本也远高于雕版墨印。(69)尽管我国古代还有雕版填色、彩色套印这两种印刷技术,但几乎未在本草插图制作上得到运用。这并不必然取决于经济因素的考虑,而与古人对图、文书写与呈现方式的看法有关,亦即作为插图的本草图像仅是一种增添阅读效果的“副文本”。或如柯律格所言,插图不过是某些书商的营销策略。参见[英]柯律格:《明代的图像与视觉性》(第2版),黄晓鹃译,北京大学出版社,2016年,第34页。制作工序的繁琐与制作成本的高昂,最终直接影响了《履巉岩本草》的流通,导致该书仅有少量典藏善本传世。

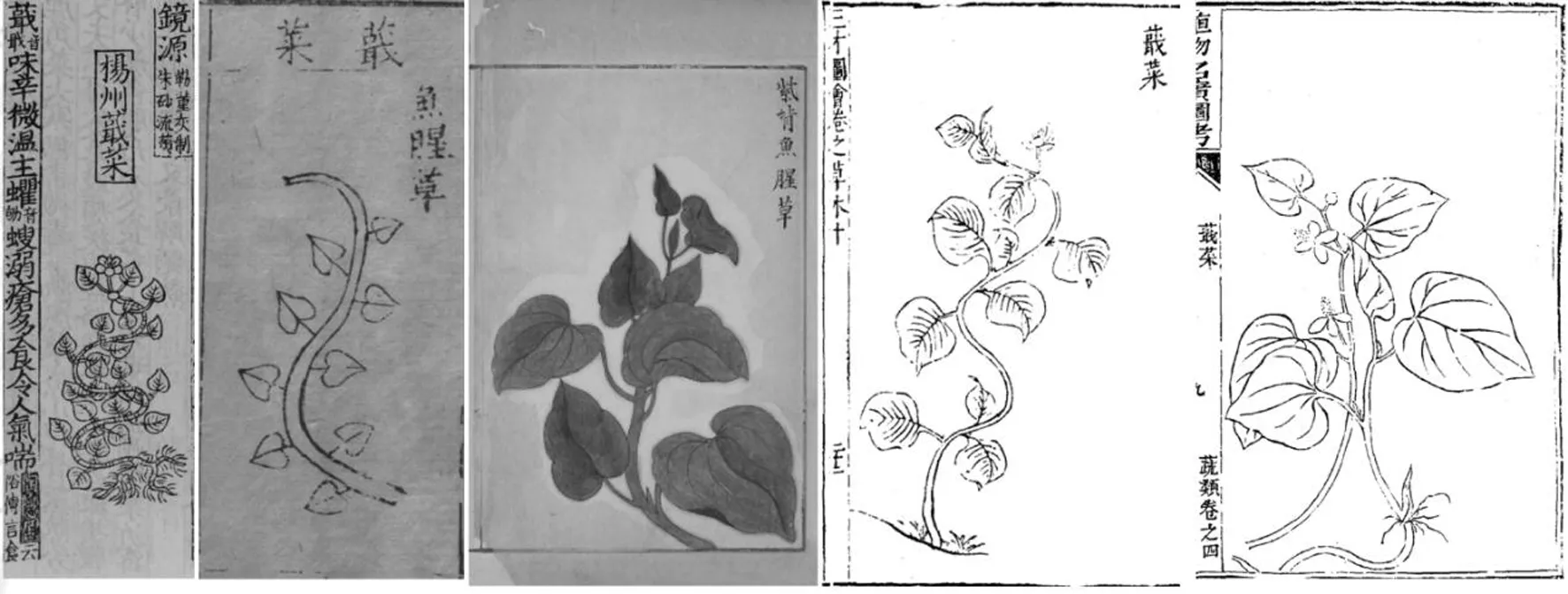

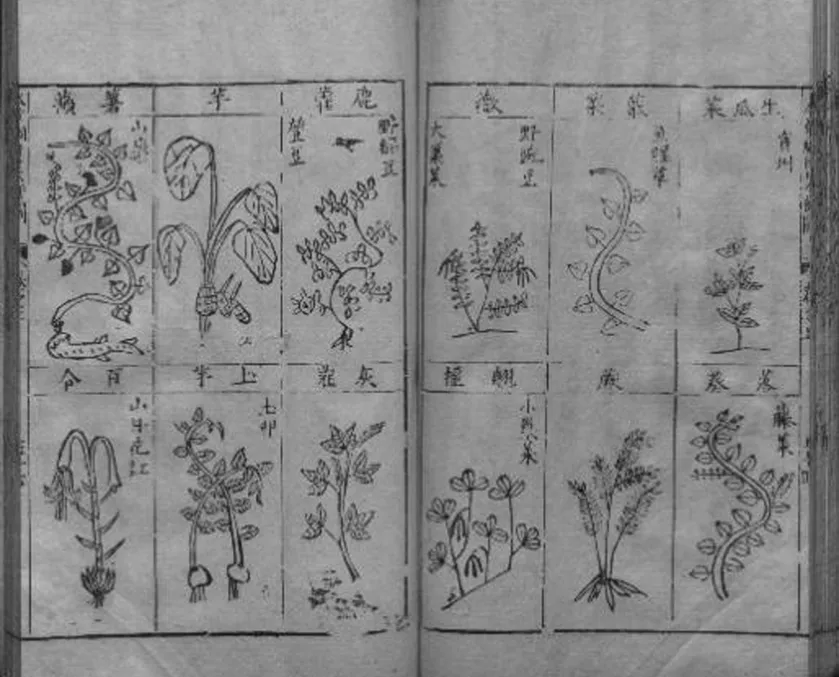

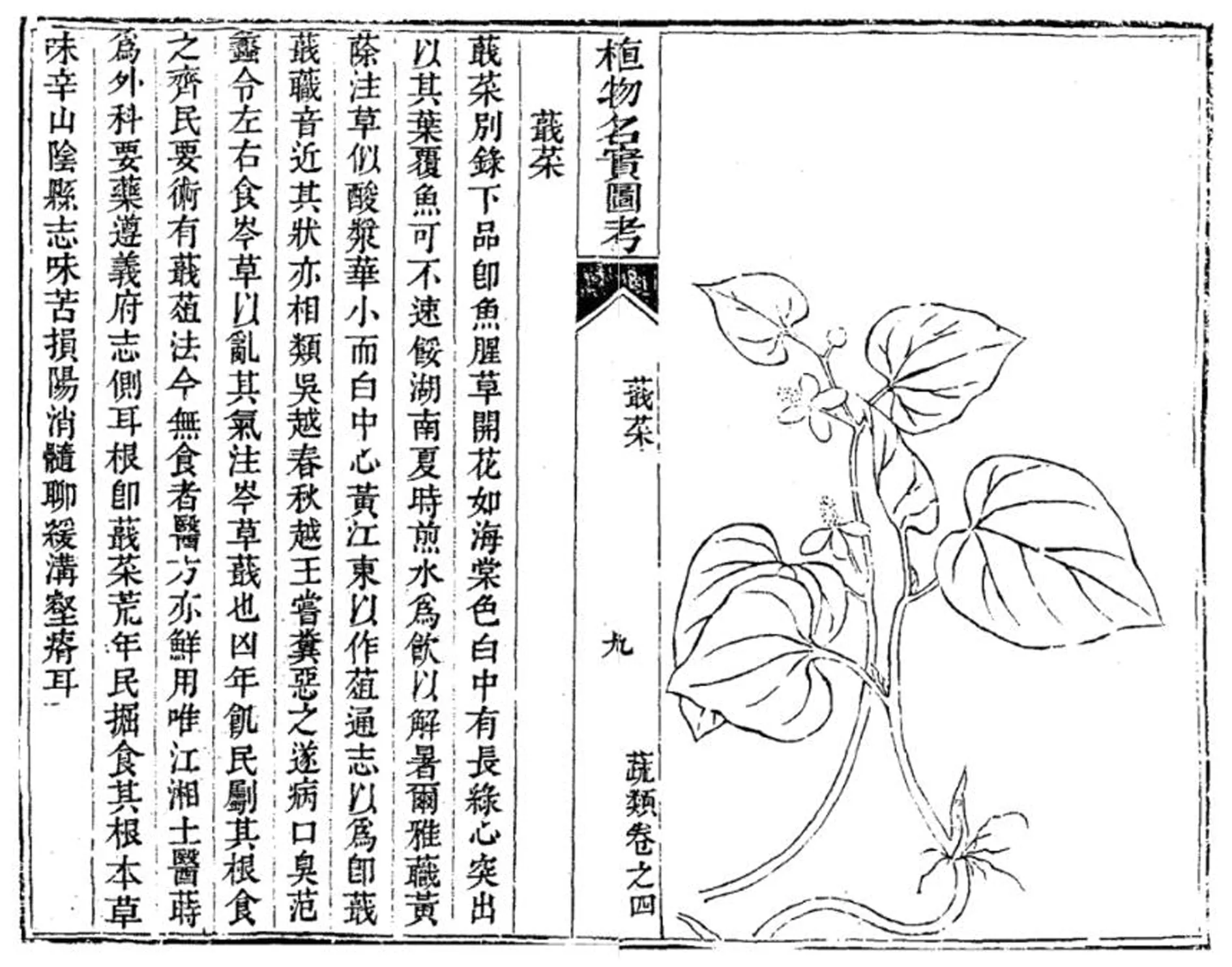

就书籍的装帧排版而言,《证类本草》《三才图会》《履巉岩本草》《植物名实图考》这四本本草、类书典籍,采用了宋人郑樵《通志》所言的“置图于左,置书于右,索象于图,索理于书”(70)郑樵:《通志》卷七十二《图谱略》,清文渊阁四库全书本。之原则,来排版记录鱼腥草的图文内容(图2,见下页)。而《本草纲目》的排版体例不同于前三者,该书共52卷,序后附药图两卷,共1109幅图。每张附图页分6栏12格,每栏以上格记本草名称、下格绘本草图像并书本草俗称的形式呈现一种本草(图3,见下页)。正文则按释名、主治、附方的顺序,阐发该药物的历史、形态及用法等,叙述极为详细。而且,我们还应注意到《证类本草》《本草纲目》《三才图会》《履巉岩本草》的制作者们,在每张本草图幅的内侧右上角标注了鱼腥草在该书中的具体名称。不过,这些鱼腥草的图像呈现,往往仅能凝固本草作为“个体的植物”(71)[美]布莱恩·W.欧格尔维:《描述的科学:欧洲文艺复兴时期的自然志》,蒋澈译,北京大学出版社,2021年,第292页。在特定时空节点所呈现的植物特征,无法呈现该类植物的所有变种。而且,这些图像仅抽象地反映了某一制作者在特定时空所获取的视觉性博物知识,本草的图幅之中并未“描绘地域和季节的特征”(72)[日]楠川幸子:《为自然书籍制图:16世纪人体解剖和医用植物书籍中的图像、文本和论证》,王彦之译,浙江大学出版社,2021年,第155页。,甚至图文结合的形式也难以历时性地完整呈现植物的“物的文化传记”(cultural biography of things)(73)Igor Kopytoff, “Cultural Biography of Things: Commoditization as Process,” in Arjun Appadurai (ed.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, pp.64-91.,更遑论呈现该草本植物在发芽、开花、结果、衰败等生长阶段的具体形态。

图2 《三才图会》“蕺菜”的图文书写模式

图3 《本草纲目》的附图页

诚然,植物插图作为一种“观察的技术”(technology of observation),同时也是一种“描述的技术”(technology of description),它涉及视觉与表达两种经验的整合。本文述及的这些图文类典籍,充分说明图像制作者如何在“对自然的直接观察以及古代描述之间做出协调”,从而“表达观察自然的经验并再现这种经验”的。(74)参见[美]布莱恩·W.欧格尔维:《描述的科学:欧洲文艺复兴时期的自然志》,蒋澈译,北京大学出版社,2021年,第213-214页。为了更好地说明植物插图在博物学知识生产过程中究竟扮演何种角色并如何发挥它的视觉再现功能,下文将从文本内部与文本之间这两种视角对这批鱼腥草图像加以对照、参读。

(一)鱼腥草与其他草本图像在同一本书中的同质化呈现

当我们如图3那样摊开鱼腥草图像所在的《本草纲目》附图开页时,很容易注意到这一视觉框架中其他两幅分别再现山药、藤菜植物形态的本草图像(图4,见下页)。这三幅图描绘的植物形态略有差异,山药的图像有根状茎,且叶片上、下两侧颜色一黑一白,藤菜除绘有茎叶外还多了两串圆珠状果实,鱼腥草仅绘有茎、叶。但是,这三幅图所绘的植物皆为细长弯曲的藤蔓形态,叶片大致都呈心形,假如抹去图像上的文字说明,阅读者很难辨别它们究竟是何种植物。

图4 《本草纲目》中山药、藤菜、鱼腥草的图像

由于该书本草插图制作粗糙、绘形简陋,造成了这种令阅读者感到困惑的状况。事实上,《本草纲目》的作者李时珍并未参与该书图像部分的制作,未等到这本三易其稿的药学巨典刊印,他便去世了。(75)据学者统计,中国清以前图文类本草典籍的文字作者与绘制者为同一人的仅9种,分属不同人制作的达13种,还有8种情况不明。因此,即便《本草纲目》于李时珍在世时刊印,也并不意味着李时珍必然成为该书插图的绘制者。参见郑金生:《论中国古本草的图、文关系》,华觉明主编:《中国科技典籍研究:第三届中国科技典籍国际会议论文集》,大象出版社,2006年,第211页。直到明万历二十五年(1597),由李时珍之子李建中编辑、李建元与李建木绘图的《本草纲目》才交由金陵书商胡承龙付梓。绘图者李建元、李建木与编者李建中皆为李时珍的儿子,具有从小即耳濡目染、学习医药知识的便利条件。然而,明代儒、医开始分野,且医、药分业也更加明显(76)参见郑金生:《论本草书中的写实插图与艺术插图》,王淑民、[美]罗维前主编:《形象中医——中医历史图像研究》,人民卫生出版社,2007年,第84页。,这意味着李建元等几乎不可能实地考察写生,也就难以接触到本草的原始植株。加之他们并非职业画师,绘图技巧有限,故而所绘的本草图像并不精细写实。这也意味着图像的实用性在文本流传过程中的作用是有限的,更多的还是充当辅助叙事的“插图”功能,从审美上增加文本的可读性,从而吸引读者购买。在重版流通过程中,《本草纲目》的图谱曾有两次重大的篡改:第一次为明末钱蔚起请陆哲改绘八百余幅药图,特别是那些动物图像的细节有了更为细腻的呈现;第二次是清末张绍棠请许功甫再次改绘四百余幅药图,只是他们篡用了《救荒本草》及《植物名实图考》的图谱。(77)参见黄胜白、李重明:《〈本草纲目〉现行版本的讨论》,《江苏医药》1975年第2期;[加]卡拉·纳皮:《本草:李时珍与近代早期中国博物学的转向》,刘黎琼译,生活·读书·新知三联书店,2022年,第76-77页。不过,《本草纲目》附图的几次修改并未产生任何博物学的新知。诚如那葭(Carla Nappi)所言,这些做法“只是反映了图像制作技术和惯例的转变,并没有向更具经验性的细节或增加其科学准确性的方向渐进发展”(78)[加]卡拉·纳皮:《本草:李时珍与近代早期中国博物学的转向》,刘黎琼译,生活·读书·新知三联书店,2022年,第76-77页。。

(二)鱼腥草图像在不同书中的相似性呈现

诚如图1所示,撇开绘图粗糙的《本草纲目》不谈,就《证类本草》《履巉岩本草》《三才图会》《植物名实图考》这四部典籍所录的鱼腥草图像而言,都属于制作精美的植物写生插图。相较于其他3幅,《证类本草》与《三才图会》所录的鱼腥草图像极为类似,两者皆呈现了一株完整的鱼腥草,犹如植物标本那般将植株的各部位以舒展形态加以呈现。不过,两幅图又有所区别:较之《三才图会》,《证类本草》还绘制了鱼腥草发达的根系;两书文字书写的本草之名相同,但图注之名却有差异。与《本草纲目》《履巉岩本草》不同的是,《证类本草》与《三才图会》的绘制者特意在植株顶部画了一朵绽开的鱼腥草花。尽管《证类本草》《三才图会》未记录鱼腥草的生物形态,但图绘细节似乎暗示着绘制者非常熟悉鱼腥草的生长状态,甚至目睹过新鲜的鱼腥草植株。(79)就目前掌握的材料而言,元晦明轩本《证类本草》是最早绘制鱼腥草图像的本草类典籍。不过,制图者能绘制出如此写实的草本图像,不一定要亲自查看过,也可通过“询问榷场市舶商客”以获取草本(见《本草图经奏敕》,苏颂编撰,尚志钧辑校:《本草图经辑校本》,学苑出版社,2017年,第9页)。当然,我们并不能因为图像相似,就断定《证类本草》是《三才图会》版鱼腥草图像的直接来源。不过,绘制者囿于图绘传统,其完整呈现本草植株的做法,让这幅鱼腥草图像如同凝固在虚空之中的标本,而且受限于图幅大小,茎叶绘图比例失真,最终导致这幅图像呈现的鱼腥草生长形态与野生的实际情况相去甚远。

题为宋王介绘撰的《履巉岩本草》(全书共6卷,现存202味本草)图谱乃由明人转绘。颇为有趣的是,该书文字并未描述植物的形态,仅简单列明性味、功用、别名等内容,王介似乎把他的所有精力都放在了药图的绘制之中。郑金生与许玮认为,王介之所以会如此安排该书的编纂体例,是因为王介本人对医药的了解程度有限,反过来表明他对自己的绘画技巧充满信心。(80)参见郑金生:《药林外史》,广西师范大学出版社,2007年,第209-210页;许玮:《〈履巉岩本草〉与南宋本草图》,《新美术》2015年第12期。身为内官太尉的王介,长期任职于内廷,可在大内禁苑凤凰山一带活动。或许正是这种特殊的生活经历,让他有机会实地观察各类植物,绘制本草的写生图谱。不同于其他四部典籍,《履巉岩本草》所录的鱼腥草图像并未遵循传统本草图谱呈现完整植株的绘制惯例,而是截取植物的局部特征加以描绘。凭借高超的绘画技巧以及不同颜色的晦明变化,今人完全可以凭借《履巉岩本草》按图索骥地辨识鱼腥草,这也意味着该书图谱具有高度的科学性与写实性。

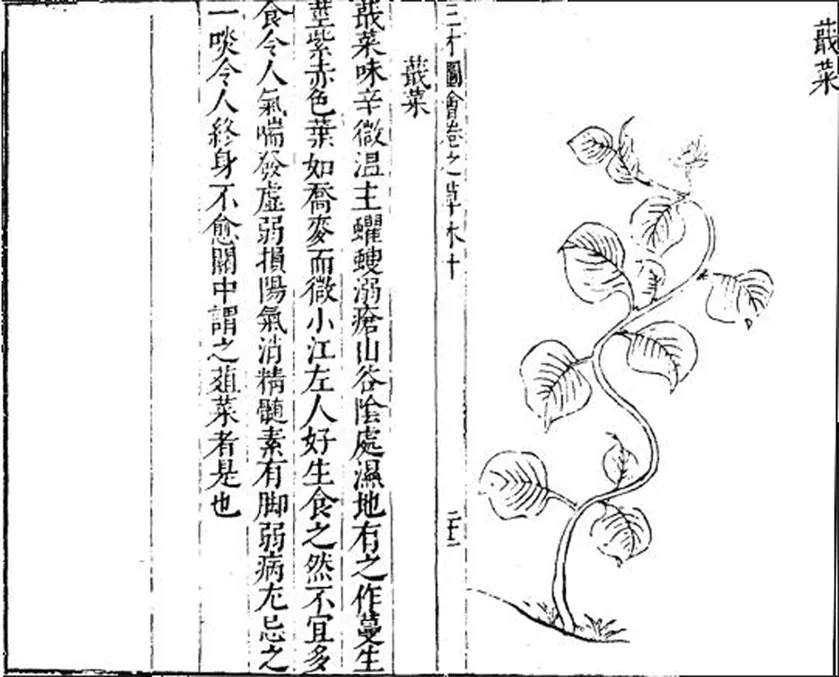

晚清时期成书的《植物名实图考》所收录的鱼腥草图像(图5),同样可圈可点。该书作者吴其濬常借自己外放为官的机会,广泛考察各地的本土植物,并且绘制了大量的植物写生图。仔细审视这张鱼腥草图像,就能发现该书承袭了《履巉岩本草》的绘图布局技巧,也是以局部来呈现植物的生物特征。此外,吴其濬还在该图的下方增绘了一段鱼腥草至关重要的根须部。郑金生曾评价《植物名实图考》“图形结构严谨、气韵生动”,且“已接近现代的科学绘画”。(81)参见郑金生:《药林外史》,广西师范大学出版社,2007年,第206-207页。由此可见,《植物名实图考》作为一部博物学著作,亦具有极高的美学价值。

图5 《植物名实图考》“蕺菜”的图文书写模式

如果说鱼腥草与其他草本图像在《本草纲目》文本内部呈现出同质化问题,是因为绘图者缺乏实地考察的视觉经验,加之出版商刊印时粗制乱刻所导致,那么鱼腥草图像能在《证类本草》《履巉岩本草》《三才图会》《植物名实图考》等不同文本之间得以相似性呈现,则得益于绘制者们运用自身的文化资本,积累了实地观察各类动植物的亲身经验,最终得以用高超的图绘技巧呈现鱼腥草的真实形态。

那么,这些图文类典籍在古代究竟有何用呢?文树德(Paul U.Unschuld)与胡司德(Roel Sterckx)认为,这些绘有插图的典籍常因具有极高的辨识性,成为一种技术性的实用工具,“用来辨认对其使用者有医学效用的生物和实物”(82)[英]胡司德:《插图的局限:从郭璞到李时珍的动物插图》,王淑民、[美]罗维前主编:《形象中医——中医历史图像研究》,人民卫生出版社,2007年,第78页。。这种主张与艾晟所谓的“因书以究其说,即图以验其真,审方以求其效”(83)艾晟:《经史证类大观本草序》,唐慎微:《经史证类大观本草》卷首,清光绪三十年武昌柯逢时影宋并重校刊本。的本草图经使用方法不谋而合。然而,针对植物的文字描述与插图是否能够提供植物的真实知识这一问题,学者们存在分歧。(84)有学者指出,人们恰恰是通过活态植物来辨识它们的图像,亦即只有读者对植物本来就了解的前提下,图像才能有效地作为一种可分享的经验。相关讨论,参见[美]布莱恩·W.欧格尔维:《描述的科学:欧洲文艺复兴时期的自然志》,蒋澈译,北京大学出版社,2021年,第294-295页;[日]楠川幸子:《为自然书籍制图:16世纪人体解剖和医用植物书籍中的图像、文本和论证》,王彦之译,浙江大学出版社,2021年,第155页。首先,若要该假设成立,图像需能高度写真,而非停留在艺术手法上的写实,这样图文结合的文本才能帮助读者辨别那些陌生之物。其次,包括鱼腥草在内的图像描绘并非无所不能,它在格物与阐释时也有局限:本草图像难以摆脱“副文本”的宿命,仅能作为辨识其类的标本,却无法传达它们具体的使用功效及炮制方法。因此,我们很难想象古代的职业医生会依赖图像来获得本草知识。他们更多的还是依靠拜师、采药行医等来积累临床经验,即便阅读这些典籍,恐怕也会将重点放在文字内容上,试图纠正或补充前人之见。而且,那些虽熟悉本草形态但不识字或受教育水平不高的人,也很难成为这些书籍的潜在读者:仅仅能够辨识这些本草图像,并不能帮助他们建立起一套系统而实用的博物学知识,用于真正的临床医疗。因此,这些图文书写的本草、类书典籍最终很可能如何予明所言的那样,只是充当了某些“识书”之人的文本形式的“珍奇之厨”(85)所谓的“识书”,一方面指文人儒士精审掌握古今文本的学识,另一方面也包括“知道拿到这本书后该如何办”的见识,它不必然依赖识字能力。参见何予明:《家园与天下:明代书文化与寻常阅读》,何予明译,中华书局,2019年,第14-25页。。

三、结 语

纵观历史,中国文化中有图与文这两种记载鱼腥草的记述传统。就文字书写而言,不同的著述者通过撰述、注疏、笺证等形式,从物象、人事、天道这三个角度不断地扩展和充实了有关鱼腥草的博物学知识,体现出古人认识自然之物时,将物质性与象征性并重的自然观和宇宙观。就格物图绘而言,绘制者坚持实地调查来获取第一手资料,不拘泥于惯例传统,以写实的实证态度加以创作的图像,不仅丰富了阅读者视觉上的审美体验,还能更加全面、科学、直观地补充传统的植物学知识。以鱼腥草为案例的这套图、文书写知识系统,表现出中国文化的连续性与地方性特质。文字和图像的不断疏证、援引、挪用与重绘,实际上是这套自然知识的持续强化和循环再生。就此而言,关于鱼腥草的层累式图文书绘,既是古人博古而通今的产物,也体现了古人“事必稽古”而非“尽信”的思想,以及守正创新的文化传承态度。