略论易元吉花鸟绘画及其后世影响

2023-07-13张芝艳

张芝艳

摘 要:中国古代绘画可分为人物画、山水画和花鸟画。其中,花鸟画形成于隋唐时期,在宋代发展到新的高度。易元吉大致生活于北宋仁宗、英宗时期,是当时画坛的杰出人物。北宋初年,花鸟画领域分为徐、黄两派,易元吉多取法徐熙,使猴画更具野逸之风。他的绘画天分极高,在短暂的生命里创作了大量作品,为时人所赞。《缚猴窃果图》《猴猫图》《聚猿图》等传世作品都成为经典之作。易元吉还留下诸多精神财富,尤其是他的“写生意识”和“创造意识”。作为绘画初学者,要沉静内心,用心感悟生活,努力践行这两种绘画理念,才有画技提升与创新之可能。

关键词:易元吉;花鸟画;绘画风格;影响

伟大的历史学家陈寅恪曾在《邓广铭〈宋史职官志考证〉序》中对宋代文化做出过这样的判断:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”[1]宋代创造了辉煌灿烂的文化,在诗词创作和科学技术上取得了瞩目成就,绘画领域也不例外。易元吉能取得突出成就,既离不开他的天资和勤勉,也与北宋前中期开放包容的社会密切相关。

北宋是在经历政权更迭、社会失序的五代十国后以崭新面貌从废墟上建立起来的新王朝。从北宋开始,中国进入平民化社会,此时“除王室外不再有天生拥有政权特权的血缘群体”[2]。之前权势滔天的门阀士族彻底走向衰落,统治者为稳固统治而施行“重文抑武”的国策,再加上三教思想的融通,使北宋前中期社会充满活力,为艺术家提供了宽松自由的创作环境。

一、易元吉的生平

易元吉,字庆之,长沙人。其生卒年不详,大约生活于北宋仁宗、英宗时期,是当时画坛的杰出人物。正史未记载他的生平事迹,只有在《宣和画谱》和《图画见闻志》中,有两篇关于他的小传。

(一)绘画风格的形成

易元吉有很高的绘画天分,于其时颇负盛名。在他的艺术生涯中,名家画作带给他很大的启发,促使他转变旧有的创作理念。欣赏过赵昌画后,他曾言:“世未乏人,要须摆脱旧习,超轶古人之所未到,则可以谓名家。”[3]从那时起,他开始云游两湖之名山大川,“入万守山百余里”,浸润于自然之中,从中探求创作的灵感。同时,为便于观察动物,他将长沙房舍修葺一新,饲养水禽,增花圃、池沼之属。人们可以通过史籍所载的民间传说一窥其绘画技艺,易元吉曾在余杭后市都监厅屏风上画了一只鹞子,“旧有燕二巢,自此不复来止”[4]。

(二)创作经历

据史书所载,易元吉最早与官方发生联系,是被潭州知州刘元瑜赏识并提为画助教。[5]之后他便进入朝廷翰林图画院,这是他一生中的高光时期,图画院也因他更添光辉。在这一时期,他先后在景灵宫御扆、神游殿屏风上完成了一系列作品。然而天妒英才,他的天资没有完全发挥便与世长辞,成为艺术史上的一大遗憾。

毋庸置疑,易元吉是花鸟画大家,当时成书的《宣和画谱》收录了他的二百四十五张画。[6]他的猴画对后世影响最为深远,在这一领域取得了突出的艺术成就。在长期创作中,他和猴子结下了不解之缘,画猴技艺也达到了冠绝古今的地步。

二、易元吉猴画代表作品分析

本文所指的“猴”是泛称,包含了哺乳纲灵长目中的多个物种,猿类、猴类生物都在此列。

(一)帝制时代的猴画传统

猴子作为绘画素材,迄今已有几千年历史,在创作于史前时代的岩画中就可以看到它们的身影。到了帝制时代(前221-1911),画作载体不论是画像砖、绢帛,还是纸张,画师都延续了画猴的传统。中國传统社会的民众为何如此喜爱这种生灵?首先要从猴子的名称说起。中国古代,人们认为“猴”通“侯”,猴画往往寄托了民众拜相封侯、建功立业的美好心愿。再者,猴子充满活力,是快乐的象征。无论是王公贵族还是普通百姓,都希望像猴子一样朝气蓬勃,健康长寿。

易元吉以画猴闻名于世,在其流传下来的作品中,《缚猴窃果图》《猴猫图》《聚猿图》最为经典,最能代表其高超画艺。以下是本文对易元吉这三幅猴画的具体介绍和赏析。

(二)《缚猴窃果图》

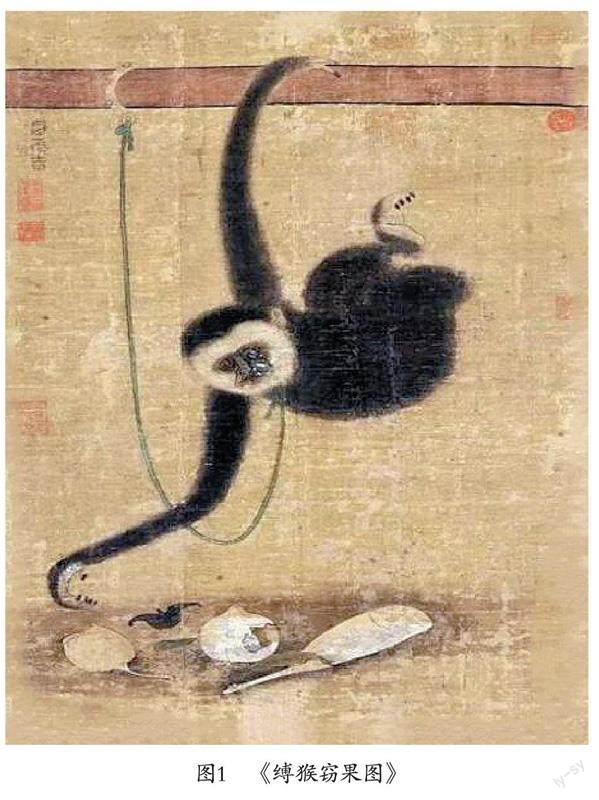

《缚猴窃果图》(图1),绢本设色,纵190.8厘米,横100.2厘米,现藏于美国弗利尔美术馆(Freer Gallery of Art)。这幅画的主角是一只伸展臂膀的小猴,作者描绘了它试图抓起散落在地上的鲜果的戏剧性场景。虽被绳子束缚,小猴仍不失机敏,狡黠中带有几分认真,神情专注,一心一意要拿到果子。作者观察细致,小猴身体、臂膀、手背和脚背为黑,而脸、耳朵、手心和脚底为白色。作者笔法细腻,使猴子毛发纤毫毕显,图中猴子“挂”的动作流畅自然,像是一名舞者挥动着胳膊,身轻如燕,生动形象。

(三)《猴猫图》

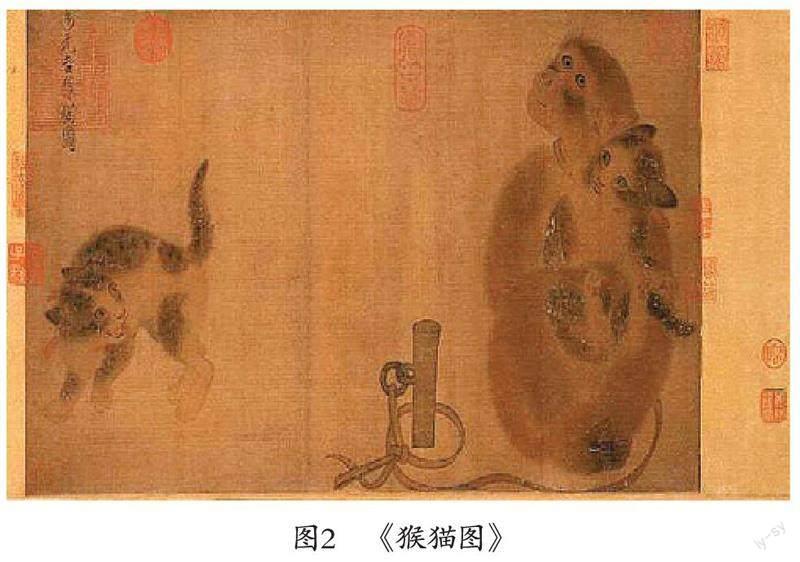

《猴猫图》(图2),绢本设色,纵31.9厘米,横57.2厘米,现藏于台北故宫博物院。这幅画并无作者款印,因卷首有宋徽宗瘦金体书写的“易元吉猴猫图”题签,钤“内府图书之印”,而得此名。画的主体部分由一只猴和两只虎斑猫组成。从柔顺的毛发可以看出,这三只动物应是富贵人家饲养的宠物。小猴天性顽皮,被系在木桩上。小猫可能是刚刚路过,却不幸被其抓到。另一只小猫则竖尾弓腰,警惕地看向它们,一脸惊惧。可能是主人已至,制造了些许动静,此时小猴和怀中猫都向斜上方望去,在最精彩之时,故事戛然而止。作者以“留白”处理三只动物之外的画面,故事接下来发展得如何,引人遐思。易元吉的笔法细致入微,待勾勒完成后,再略加晕染,敷以淡彩,使画面富有层次感,充分体现出猫、猴绒毛松软的特点。图中三个小动物的眼睛最为传神,堪称点睛之笔。猴子嘴角上扬,得意洋洋的神情与怀中惊恐竖耳的猫形成鲜明对比,活灵活现,相得益彰。

(四)《聚猿图》

《聚猿图》(图3),绢本墨笔,纵41.3厘米,横146厘米,现藏于日本大阪市立美术馆。此图是一幅群猿嬉戏图,所绘之猿众多,有三十余只。秋冬之季,在无人干扰的深林山涧,这些猿猴自由舒展躯体,姿态各异,或坐或走,或仰或卧,或倒挂或站立,真实生动,趣味良多。此幅画卷取法五代北方山水之荆浩、关仝,为全景式构图。作者没有刻意留白,所绘皆其亲眼所见之景。众猿之外,还有形状各异的山石和植物,观者观赏此图,宛若置身其中。画面中部为群猿聚集之处,十分热闹。图左半部分地势趋平,泉水流速变缓,热烈的气氛在此变得舒缓平静。图卷上的半黑猿用浓墨点染而成,白猿则使用倒染法表现,黑白对比强烈。此外,作者将皴、擦、点、染四法合为一体,以淡墨绘山石树木,色不碍墨,浅淡设色却给人强烈的视觉冲击。易元吉仅用墨水就生动地描绘出了猿猴的各类姿态,充分展示了他深厚的写实技巧和精湛的笔墨技巧,令人叹服。

三、易元吉花鸟绘画风格及表现

(一)宋初画院的“黄徐之争”

北宋王朝建立之初,图画院便吸纳了来自后蜀和南唐的诸多画师,在花鸟画方面,有徐熙、黄筌和黄居采等人。此时翰林图画院对于花鸟画的创作,存在两种截然不同的风格,即黄筌的“富贵”派和徐熙的“野逸”派。

徐熙出生于江南地区,南唐时不仕,后入宋。沈括在《梦溪笔谈》中对他有这样的评价:“徐熙以墨笔画之,殊草草,略施丹粉,而神气迥出,别有生动之意。”[7]徐熙最善于对花鸟的创作,不同于黄筌,他的画并不繁琐复杂,不重色彩却更重神韵。起初,“黄派”花鸟一家独大,追随者甚众,后因徐熙的花鸟画法另辟蹊径,自成一派,故为黄氏父子所不容。

(二)花鸟绘画风格

综观易元吉传世的画作,在创作上,他取法于徐熙,使作品更具野逸之风,绘画风格可概括为“取法自然,写实写神”。

从易元吉身上,可以看到他对自然的热爱和向往,“每遇胜丽佳处,辄留其意,几与猿狖鹿豕同游”,易元吉将自己沉浸于自然之中,以野外考察为创作的必要前提。

在“取法自然”方面,唐代的张璪也有深刻的认识,且通过张璪可以了解易元吉。张璪一贯秉持“外师造化,中得心源”的创作理念,对他而言,“造化”即为自然,“心源”即为内心的思索与觉悟。画师在绘画时,首先要广泛接触自然,以自然为师,且在创作过程中,画师的构建最为关键。自然之景与画中之景是不同的,它们不会主动产生联系,画师只有通过构思,将二者相关联,创作才算完成。构思越巧妙,所绘作品便越有张力,艺术水平也越高。

早在东晋,顾恺之便已强调画作写神的重要性。他认为画作要以神气为上,只有这样,作品才是上乘之作,《洛神赋图》就体现了他这样的创作理念。易元吉与顾恺之的认识一致,同样注重写神。在古代,猴因为独特的叫声,往往成为诗人、画家抒发苦闷情绪时笔下的特定意象,历代文士也大多将猴定位为哀伤凄切的生物。易元吉的贡献之一便在于他以形写神,从自然中发掘出猿猴真正的神韵,丰富了猿猴的形象特点,拓宽了猴画的类型,突破了世人的普遍认识。以他的《猴猫图》《缚猴窃果图》《聚猿图》为例,图画中的动物惟妙惟肖,充满了生命活力,动物的神态也成为作品的亮点之一。

还要注意到,易元吉进入翰林图画院后,他的绘画风格发生了些许转变,呈现出“徐黄兼采”的特点。他前半生常年跋涉于深山巨谷中,绘画工具较为简陋,“盖唯一支墨笔耳”[8]。以一介布衣的身份进入画院后,画具应有尽有,颜料丰富多样,境况大为改观。观《猴猫图》,两只虎斑猫脖子上的丝带精致美丽,系着黄猴的桩子也非一般木桩,这幅画极有可能绘于他供职画院后,不仅展现出猫、猴的生命活力,也流露出一股典雅与贵气。《缚猴窃果图》也有这种迹象,系猴的绿绳子为丝质,一端与数块宝石镶嵌的金属环相连,当时的普通人家一定没有这样的财力。

四、易元吉的历史地位及后世影响

(一)历史地位

易元吉的艺术成就极为突出。在当时得到了秦观、米芾等文士的称赞,秦观以“画意忘形形更奇”的诗句赞誉他,米芾称之为“徐熙后一人而已”。当代著名艺术家徐培晨也由衷认可易元吉的画作,认为易元吉的猿画“在艺术上达到一流水平”[9]。《建炎以来系年要录》记载:“吴国长公主入朝,以易元吉画、主管笔、小玉山为献。”[10]吴国长公主是皇室贵族,为宋哲宗赵煦第三女。易元吉的画作可以成为她精心挑选的呈给高宗的礼品,由此可见,易元吉高超的画艺得到当时朝野的一致认可。

(二)后世影响

易元吉不仅在当时极有声望,也影响到北宋及以后的诸多画家。南宋僧人法常擅长画猴,《松猿图》是其代表作。画中,母子二猿居于画之正中,坐于一截树干上,给人一种苍凉冷寂之感。此图与易元吉的作品有不少相似之处,如都把猿作为描绘重点,都采用了留白的技巧,等等。明清以来的猴画名家有沈铨、高奇峰和张大千等,他们笔下的猴虽然形态各异,绘法各有千秋,但所绘的都是山野之猴,而在“写生”上,他們都力求真实,与易元吉的创作理念相同。

在今天,易元吉的创作思想也极有现实意义,从易元吉身上,绘画从业者可以汲取到诸多精神财富。

一方面,要认识到易元吉“写生意识”的重要价值。田野调查是当前历史学、人类学和社会学等人文学科都格外重视的研究方法。在艺术创作中强调“写生意识”,这正是田野实践内化为创作理念的体现。要想成为一名成熟的画家,形成自己的风格,必须要以自然为师。“写生”与“临摹”都是初学者习以为常的练习方法,但二者效用大不相同,“写生”临摹的对象是自然,“临摹”只是二次创作。写生过程中,画家会注意到一些精妙之处,更能捕捉到物象的精神气质,从而可以提高自己的现实观察力。但临摹只能让画家的技法更加娴熟,很难触动画家的内心。

另一方面,也要有艺术的“创造意识”。艺术上的创造和其他领域略有不同,绘画从业者要用心体悟生活,敢于突破陈规窠臼。那如何才能具有“创造意识”呢?这需要不断增加生命体验。只有阅历丰富的人,才能创作出真正震撼人心的作品,他对周遭了解得越多,便越能发现生活中的美好。学艺之路并非坦途,需要勤勉,不断求索。著名画家吴冠中就是最好的例子,即使在八十五岁时,他仍写下了这样的话语:“在我躯体走向衰颓时,情感却并不日益麻木,甚至翻腾着波涛。这些波涛本是创作的动力,但它们冲不动渐趋衰颓的身躯,这是莫大的悲哀。”[11]高龄的他,时刻想到的并不是休息,而是继续创作。后辈更要以先生为榜样。志之所趋,无远弗届,穷山距海,不能限也!

五、结 语

本文在前人研究的基础上对易元吉以猴画为核心的花鸟绘画技法及其影响做了基本梳理与总结。可以了解到,两宋时期花鸟画发展到了新的高度。在长期创作中,易元吉形成了“取法自然,写实写神”的创作理念。他的影响是深远的,之后历朝历代的不少文士都以他为师,向之取法。即使在今天,他的绘画理念仍极具现实意义,绘画从业者一直都在努力践行他的“写生意识”与“创造意识”。

近代以来,中国传统绘画受到了西洋绘画的猛烈冲击。从那时起,一代代绘画从业者开始思索一个问题:中国花鸟画该向何处去?针对这一问题,我们最需要做的,便是要静下心来,认真学艺,只有打好了基础,才有进一步创造和创新的可能。

(西安美术学院中国画学院)

参考文献

[1] 陈寅恪.金明馆丛稿二编[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[2] 徐义华.中国古史分期问题析论[J].中国史研究,2020(3):40-54.

[3] 卢辅圣.中国书画全书:第2册[M].上海:上海书画出版社,1993.

[4] 卢辅圣.中国书画全书:第1册[M].上海:上海书画出版社,1993.

[5] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[6] 卢辅圣.中国书画全书:第2册[M].上海:上海书画出版社,1993.

[7] 沈括.梦溪笔谈[M].张富祥,译注.北京:中华书局,2009.

[8] 卢辅圣.中国书画全书:第1册[M].上海:上海书画出版社,1993.

[9] 徐培晨.易元吉猿猴画探析[J].艺术百家,2009,25(5):216.

[10] 李心传.建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,1956.

[11] 吴冠中.我负丹青:吴冠中自传[M].北京:人民文学出版社,2004.