熊猫王国的生态奇迹

2023-07-10李嵱

李嵱

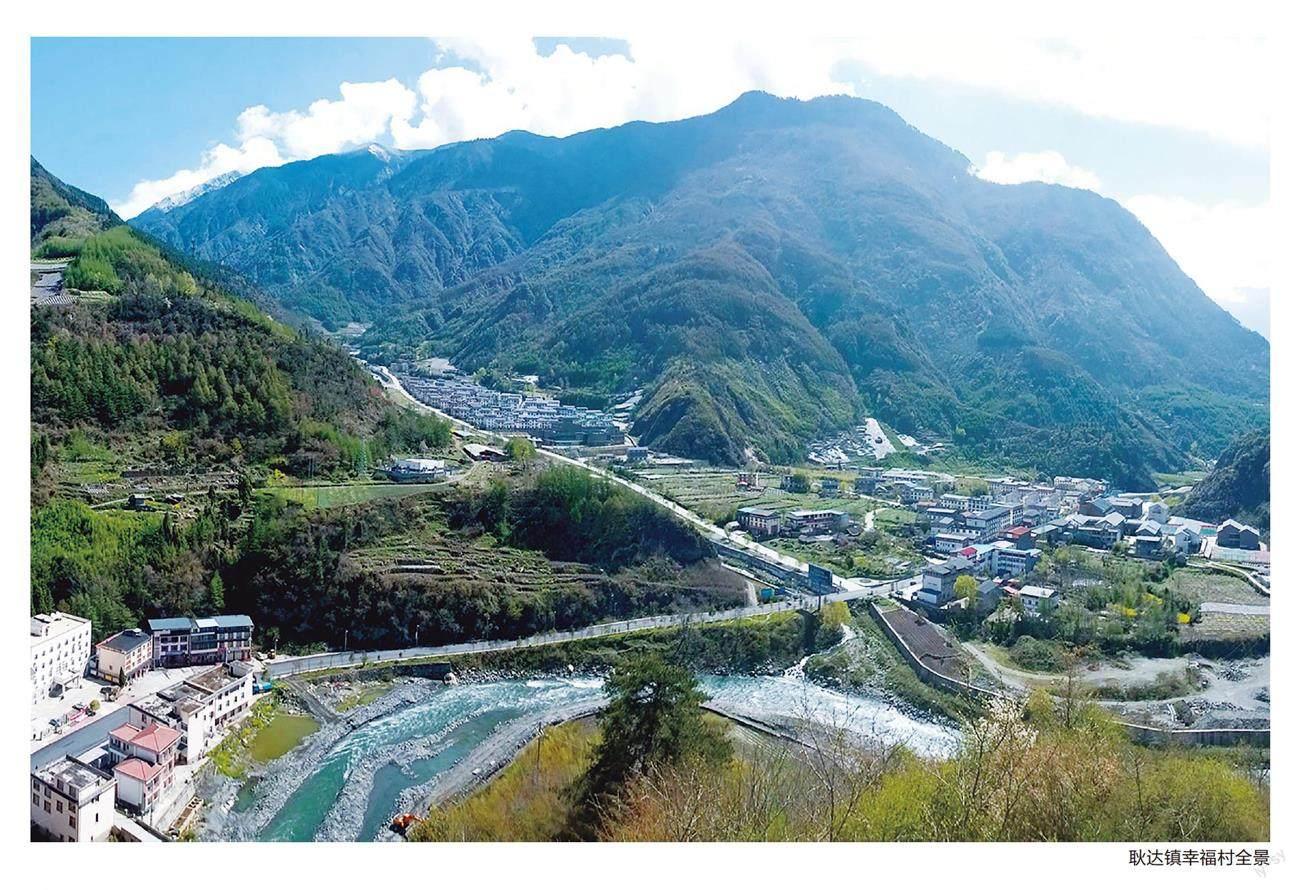

“5·12”大地震以后,距离震中映秀只有20公里的耿达成了一座孤岛。就在一切被大地震中断的发展迷茫期,此前几十年作为卧龙自然保护区的原生态重镇之一,耿达的生态红利开始显现,他们开始打造熊猫主题的避暑旅游胜地。十五年后,他们探索出自己的幸福之路了吗?

原来耿达的名字里就代表了某种转化的奇迹。

从汶川到映秀,然后往西拐,上国道G350,就慢慢进入熊猫王国了。这条国道也被叫做中国熊猫大道,因为从映秀至巴郎山垭口的这段道路两侧的山林中栖息着国宝大熊猫。映秀显然是一个气候和地理分界线,岷江上游的北部是干热河谷地貌,到映秀以南,转变成湿热河谷。山上植物繁茂,空气湿润。熊猫家园的标志随处可见。

2016年国道G350线映(秀)卧(龙)段的贯通,对卧龙特区耿达镇来说意味深远。穿过最后一个隧洞即将抵达耿达时,司机刘志勤不由地感叹,“这条路修了好多好多年,也花了不少钱。”因为是香港援建的,当地人称它是港币铺出来的一条路。

耿达真正意义上的康养旅游产业就是从2016年开始的。

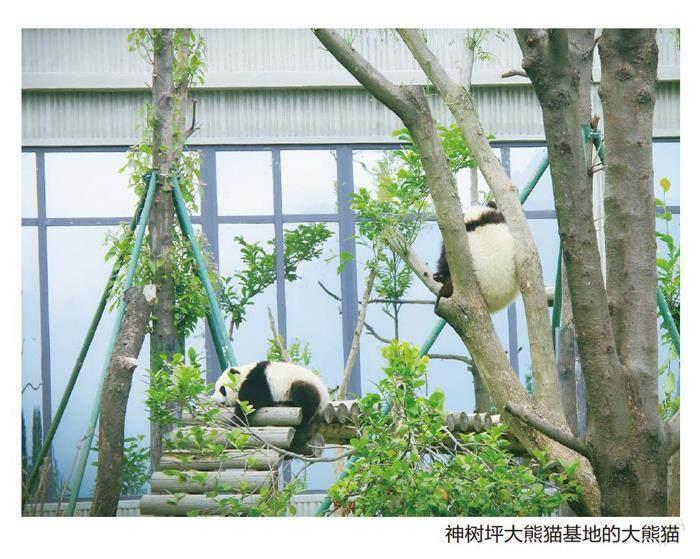

中国大熊猫研究中心卧龙基地在2008年汶川大地震中遭到毁灭性破坏,选址落户耿达镇幸福村神树坪。经过恢复重建,于2016年5月建成,并对外开放。这座藏在深山峡谷里的森林小镇仿佛一下子搭通了两座桥,通向外界也通向世界。

耿达听上去有点像一个四川口音发出的象声词。当地人解释时,的确有一种声音和画面出现。“一棵大树啪嗒的一声倒下,就搭成了一座桥。”大自然帮助人类生存;人类也适度地帮助森林,彼此需要。

2017年,耿达推出了自己的森林小镇形象宣传片,里面有一句:始于生态,成于自然。

熊猫家园、生态小镇、避暑康养胜地……耿达正在探寻一条全新的绿色发展道路。

中断和延续:走出孤岛

始于生态,成于自然。耿达的故事是一个关于爱和回馈的故事。

“全球最大的大熊猫基地就在我们村。”耿达幸福村驻村书记王娅君说。

2016年,中国大熊猫保护研究中心在耿达幸福村落户时,有两个组的村民把自己世代居住的家园腾让给了从卧龙搬迁而来的大熊猫宝宝,神树坪建起了59套大熊猫别墅苑,74只大熊猫在这里安然地定居下来。

这已经不可思议。更不可思议的是,退让出来的村民也结束了在高半山的农耕生活方式。在河坝张家大地新建的最大的灾后重建安置区安居下来之后,他们开始朝民宿旅游的经营者转型。

我在耿达慢慢找到了熊猫家园、康养汶川的感觉。

镇长刘泽君放慢了语速。显然他看出我对四川话的听力有点卡壳。他放慢语速,并且笑着坦言自己讲川普同样会卡壳。然而,放慢语速后,沟通就顺畅了。他的讲述、他的口音、他的语调和他身上的干劲儿与耿达这座森林小镇的蜕变故事融为一体。

耿达的故事是从卧龙自然保护区成立开始的,也是从大地震带来的彻底的中断开始的。

耿达的生态保护之路,始于1963年卧龙自然保护区的成立。这也是中国最早建立的保护区之一,包括卧龙和耿达两个镇。1980年,卧龙自然保护区加入联合国教科文组织人与生物圈保护区网,同年与世界野生生物基金会合作建立了中国保护大熊猫研究中心。

1992年,耿达出现了首家用于避暑旅游的民宿。虽然当时业态比较单一,但也是严格按照标准打造的民宿,利用老百姓闲置的用房来做避暑产业。那时候耿达的楼房很少,就用小青瓦的房子做民宿,到2007年,刚刚做的有点像样了。老百姓赚了钱,还盖起了楼房。全镇避暑旅游经济的收入也接近200万元。

2008年,一场史无前例的大地震,将这一切按下暂停键,也包括刚刚萌芽的避暑旅游经济。

耿达变成了一座孤岛。千里之外的潮州驰援工作队要到耿达,竟要从雅安绕道夹金山、巴郎山,600多公里路,走了两天一夜才进入耿达。

孤岛是什么意思呢?一切中断了。生命的中断,幸福村的村史馆里面流淌着这种中断和延续,全村有32位村民在大地震中失踪。发展的中断,高半山的农耕生活也中断了,全部搬下来,一切都要从头来过。

潮州的援建者在张家大地这块宽阔的河坝地,为耿达人建起了新家园。

所有中断的线索里,埋藏着一条没有中断的线索,那就是耿达从1963年卧龙自然保护区设立以来的生态保护事业的延续。这种延续甚至在大地震之后为他们带来了意想不到的发展机遇。原本位于卧龙镇的大熊猫基地也在大地震中遭到重创,于是决定把大熊猫保护研究中心搬迁到邻近的耿达镇。

张家大地建起了汶川灾后重建最大的群众安置点,占地面積约为35800平方米。安置房每户按三层设计,有三种房型。耿达镇政府当时就颇有远见,鼓励村民把安置房全都装修成标准间,而且每一个房间都带有卫生间。“现在看来这真是一个英明的决定,为耿达打造民宿旅游经济提供了物质条件。”刘泽君感叹道。

2016年以后,汶川提出“康养”的概念。“春看花夏避暑、秋赏彩林冬玩雪,我们有全世界最大的大熊猫基地——中国大熊猫保护研究中心神树坪基地,有风景秀丽、四时不同的高山草甸——黄草坪、熊猫坪,还有天然的生物多样性徒步栈道长廊。”幸福村也开始以建设“康养目的地”为定位,从乡村基础设施、人居环境、核心吸引力、新兴业态等方面不断提高自我要求,推进文化、生态、农业、康养等产业和旅游的融合发展。十年后,潮州援建者重返耿达时,看到这里康养旅游、民宿经济蓬勃发展颇感欣慰。

2022年,耿达的民宿经济收入达到了6000万元,占据汶川民宿旅游的半壁江山。仅幸福村就有九千多个床位,为全镇贡献了百分之七十的收入。

幸福村的幸福之路

幸福村村民李光艳、王永芳、杨文蓉脸上都有一些不一样的光芒。他们刚刚从浙江长兴县的四个村庄——同样以民宿旅游为主导产业的乡村考察归来。同行的还有一百多名本村村民,他们自称百人大团。

幸福村是耿达镇最大的一个村,也是全镇民宿经济体量最大的村,全村4个村民小组322户1255人,从事民宿经营的农户就有249户。

一个土生土长的驻村干部的干劲,也是泥土里长出来的,有一种生猛的劲头。3月中旬的耿达,气温还蛮低的,王娅君穿着黑色的棉衣。超负荷的工作,或者说是一种压力和干劲儿,在她身上同时都能看到。

山下的张家大地,这片开阔的河坝地,整齐成排的集中安置房,经过多年的民宿经营,已经形成了一种民宿旅游接待的氛围。

从幸福村到大熊猫保护研究中心神树坪基地也只有一公里。曾经守护着幸福村的神树,现在矗立在卧龙中华熊猫苑入口,守护着大熊猫——这一比人类存在的历史久远得多的古老物种。

神树坪很美,大熊猫经常在圈舍外活动,一边躺平一边吃竹笋的样子,或者爬在树上抱着枝干睡觉的样子非常解压,游客无论从哪个角度“发现”大熊猫,都会不由自主地欢呼起来。

神树坪大熊猫基地也是集大熊猫饲养、繁育、研究、野化培训与放归研究以及公众教育和高端科学观察为一体的世界一流的大熊猫研究中心。基地的建立不仅为全球的圈养大熊猫种群提供了舒适的栖息环境,同时也为公众带来极佳的大熊猫观赏体验。基地按照绿色三星标准设计,四面环山。无论从哪个角度望过去,都是一幅美丽的风景画。

“这么大的熊猫抱着一起打闹是最好看的。”王娅君笑着说。幸福村人对于大熊猫的喜爱和他们对于这一片土地的热爱,好像也相融了。虽然曾经的家园让渡给了大熊猫,但是大熊猫也给村里带来了新的发展机遇。不管是园区里的保洁员,还是开电瓶车接送游客的司机,还是山上的巡山员,都是本地村民。

2022年,幸福村结合新时代文明实践站建设建起了村史馆。王娅君也觉得需要完成这样一件事,把村子的发展历程和这些年取得的成绩展示出来,“让我们村的后代都能了解”。

“幸福村以前叫转经楼,我们这里叫转经楼的地方太多了,后来改名叫幸福村。”保护区成立之初,村民懵懵懂懂开始转型。1988年是个拐点,那一年村里发生了盗猎盗砍的大事,全村召开了村民大会,处罚了干部。就是从那以后,保护的意识才真正深入人心。2016年至今,幸福村荣获诸多荣誉,包括县级“文明村”、州级乡村振兴示范村、省级乡村振兴示范村等。

幸福村有九名村组干部,加上驻村书记王娅君,一共十人。

“昨天我们村百人大团刚从南方考察回来。”王娅君说。

2021年,王婭君到浙江考察美丽乡村建设,她在顾渚村和港口村仿佛看到了幸福村十年后的样子。回来就给村民鼓劲儿,“你看,他们十年前也面临乱搭乱建、恶性竞价这些问题,我们现在面临的问题他们也面临了,他们就是在解决问题的过程中一步一步发展起来的。”

有一次入户宣讲时,村民就说了一句:“要不你把我们带去看看嘛。”一句玩笑话,王娅君却认真琢磨起来。没有经费,有没有可能让群众自费去考察呢?“因为我们没有一个专业团队来打造民宿,只能靠自己。”

她跑到县上找乡村振兴局对接,乡村振兴局的干部说,如果人少恐怕不行,你回去统计一下,看看有多少人去?回到村里,她和村组干部一起拟好方案,向镇政府汇报。毕竟,要带这么多人出去!“当时大家渴望出去学习别人的长处,补齐我们的短板。”

在集体转型民宿经营的第八年,幸福村村民组团考察了浙江先进的民宿村。他们走访了顾渚村、余村等四个各具特色的新农村。“我们主要从两个方面考察:一个是集体经济的发展,一个是乡村民宿的发展。”

村民第一次看到了其他村集体的民宿经济业态,显然触动颇深。

“他们那边都有自己的土特产,村里面包装统一,统一定价,对村民来说,也是一份收入。”

“人家卫生环境比较好。”

“他们注重节俭,提倡光盘行动,不够吃也会给你添,但是不提倡浪费。”

“他们的民宿统一规定了最低价,不能低于这个价格收费。我们这儿低的低高的高。”

“他们的装修跟我们差不多,房间也差不多大,但是厨房很精致很干净。”

“他们停车都很规范,村里有集体停车场,在村里停车然后走路进去。”

“他们收入好高啊,人均纯收入都达到五六万。”

……

王娅君发现,每个人关注的点都不同。回想自己当时去考察,最关注的是什么呢?“我是担心住的人多了,都是老年人,产生一些突发疾病,或者其他意外,如果产生这些问题他们怎么解决?当时我问了他们村支书这个问题。村支书告诉我,他们建立了十户一保的制度,每十户选一名保长,这名保长不仅要学习相关的法律知识,还要懂经营,负责这十户的经营状况,也负责调解这十户与游客之间的矛盾纠纷,哪一家发生什么事,他都要第一时间到场。”

村民们在考察中看到,浙江的民宿村现在已经发展到只有两个月是淡季,其他十个月都是旺季。而自己现在旺季只有两个多月。“我们村的人均收入是一万八千多。其实我们资源是有的,缺乏挖掘、缺乏对外宣传,我们的接待能力是有的。下一步我们寻求拉动淡季的经济。”王娅君说。

卓玛家的民宿,就在村委会小广场附近。卓玛是从西藏嫁到幸福村的年轻媳妇。家里装修都是藏式风格。由于家里有位“大厨”,所以这几年经营民宿的生意很好,每年避暑旺季都能有10万元左右的收入。

生态护林员段明高也开始经营民宿了。他穿着一身迷彩服,刚刚从山上下来。裤子的颜色比上衣的颜色略深,这当然是大山留给他的痕迹。他家的房子是地震前的老房子,两层小楼,七间。自己住一间,其他六间全都租给游客。

段明高每天都要去巡山,这是一份公益性质的工作。结合脱贫攻坚的工作,镇上转化了一些贫困户成为巡山护林员和生态护林员。段明高显然很喜欢这份工作,山上的树啊草啊好像都是他的朋友,他种的菜、养的猪、养的鸡也都是他的朋友,他的热爱好像也是土生土长的。

杨文蓉给村组建议开发一下耿达自己的旅游纪念品。经营民宿多年,再加上到南方的考察,她发现旅游纪念品可以成为增收的一个突破点。她记得好多游客都问过:“有没有耿达或者卧龙标志的大熊猫?”

杨文蓉的建议让王娅君灵感一现。“我们可以找厂家定制一批耿达LOGO的熊猫。”

百人大团被一种集体主义的精神洗礼,重新认识到自己的村集体,也重新认识了自身。通过集体经济的突破,他们渴望打造出来一种怎么样的未来呢?从浙江考察回来,幸福村人发自内心的最大的一条收获,就是“他们村庄都比较和谐,一人富不算富,大家一起共同发展才是富”。村民们很朴实的传递着这条收获到的真理,显然打动了他们的心。这让王娅君颇感欣慰,哪怕只是收获了这一条,这一趟也算没白跑。

这100颗种子会给幸福村以及耿达带来怎样的变化?

看到带队归来的村干部也有了某种变化,王娅君问村支书明清国:敢不敢大干一场?明书记斩钉截铁回了一个字:干!

从沐月青岚看见幸福村的生态坐标

好像从地里长出来的一座民宿——沐月青岚,伫立在幸福村半山。

一位成都来的老师租下村民建在半山的自建房,改造出这间文化气息浓厚的民宿。

像第三只眼,恰是从这间自我放飞的不同于集体民宿的沐月青岚,让我看到了幸福村以及它所在的耿达森林小镇独特的旅游资源,真切地感知到“森林王国、熊猫家园”以及“中国耿达”这样面向未来的坐标。

王娅君当然乐于看到村里出现更加多元的民宿经营业态。“高端民宿太少了,缺乏集中连片。”所以她给正在拆迁安置的十几户村民做工作,要不要做一下高端的民宿?

这座高半山上伫立的民宿,大块透明玻璃窗构建的三层小楼,有25间客房。晚上灯火通明的时候,像一个发光的地标。沐月青岚的夜景照片就张贴在村委会所在的村史馆墙上,作为幸福村除了集体民宿之外一个个性化的民宿样本呈现出来。

很多细节都能够看见这个主人,虽然我们来访时,他不在家,但还是看到了他在这个森林小镇、在熊猫家园的融入,看到了爱和回馈,也看到了他通过这间民宿,所要沟通和连接的一些美好。比如满墙的游客留言,主人温馨的旅行贴士,还有他的公益书房,甚至通过建筑本身、客房每一扇窗户都能融入的山景。

这里有真正的大自然,在楼梯拐角的窗外的老房子,也成了穿越时光的风景。那是老村一个记忆断片,农耕时代的幸福村的生活样态,被保留着。

墙上贴着主人的《旅行手账》:在耿达看红叶哪里好?刘老师首推老鸦山,每年10月底漫山遍野,五颜六色,真正开启了彩林模式,可以坐车到高半山,也可以从山下徒步,山峦的层次加上老村、松林的映衬,完美的一幅油画呈现在眼前。

司机刘志勤第一次到这个民宿来,他坐在这个通过亮瓦能够吸收日光和温度的暖洋洋的公益书房里安坐下来,浑身有一种奇异的安静,莫名有点动人。也许,这就是这个主人建造这个小书房所营造出来的一种文化氛围,甚至不需要翻开书,只是静静地坐在这里,头上的亮瓦吸收着天光也吸收着日光的温暖,时间在此停留。

主人写下了创办公益书房的缘由:一切都是为了自己的孩子,他们享受着城市里优秀的教学资源,有太多的每个年级可以看到的读物,但对于物品,他们缺少基本的敬畏感,另外闲置在家更是浪费,而耿达本地有九年义务教育,孩子也有很多,虽然他们也不缺东西,但关于书籍还是和城里孩子有差距的,于是,我们做了發起,将我们还有大家的,闲置的书籍送到这里,并且修建了这个房子,我们邀请村里的孩子们,有时间可以来阅读……”

沐月青岚是幸福村一个特立独行的视角,也是王娅君们想要为幸福村开拓的一个更高维的旅游体验方向:生态体验和自然教育的旅游目的地。一种高端的旅游,注重停留注重体验,注重融入到自然、融入到当地,通过大自然的美过滤和净化人类在都市太过繁杂的心念和紧锁的身心。

短板和瓶颈,也是要沟通和跨越的桥

当地人认为,耿达的奇迹尚未爆发,他们似乎更专注于当下所面临的问题和亟待突破的瓶颈。他们都擅长自曝家短,但是不乏突破的勇气。

然而,管理体制和运行机制的制约,发展的短板也是显而易见的。

耿达镇隶属四川省汶川卧龙特别行政区,虽然行政区划在汶川县,但是管理体制是由省上委托林草局代管,这种管理体制对它的发展带来不小的影响。从国家政策层面,无论是精准扶贫还是乡村振兴,很多政策和资金到不了四川省林草局,也就到不了耿达镇。这种情况对当地的发展,还是影响很大的。

“我们的农户,过去是传统的刀耕火种的方式,搬下来以后,面临一个身份的转变,从农户到经营户的转变,这是长期的工作,最开始几年我们是看不到成效的。”分管镇上宣传工作的夏小山说。

她告诉我们,“这些年,虽然资金紧张,镇上还是在力所能及的范围内组织了很多培训。比如说,围绕经营户开展的厨艺、根雕、竹编、电子商务、中药材、种养技术、市场营销、观光车驾驶、旅游从业服务、安全生产等方面。”

去年夏天,耿达的避暑旅游创造了一房难求的火爆场景,这和政府前期的引导是分不开的。

两千多人的小镇,每天涌入两万多人是什么感觉?作为一镇之长,刘泽君带领全镇31名干部硬着头皮也要打赢每年这场硬仗,面对供水、供电、交通、网络“四大难题”豁出去,全力以赴保障老百姓民宿经营的正常运转。

耿达人认为去年的火爆多少有点运气的成分。一个是天气好,一个是没有下大雨,没有极端天气。尽管如此,还是挡不住一种由内而外、由下而上的持续发展和突破的渴望。

耿达位于大熊猫原生栖息地卧龙自然保护区境内,生态类型复杂多样,保持着原始的天然生态系统。再加上卧龙特区所处的民族文化走廊,吸取了嘉绒藏族、羌族、汉族文化的优点,多民族文化在这里融合,形成了独特的地域文化,拥有着丰富的自然和人文旅游资源。

“我们主打产业是休闲避暑,但是我们的休闲避暑同质化现象非常严重,而且非常低端,已经不适应时代的发展或者说消费人群的需求。作为熊猫主题的生态小镇,镇上整体文化氛围的打造和配套设施与其他乡镇比还有很大的差距。村民们在房前屋后搭了一些休闲娱乐场所,使得整个连片的民宿区域显得有些杂乱。”刘泽君说,“我们一直在探讨这两条路,对现在存在的乱象进行改造,融入熊猫文化。对于高半山,我们按照保护优先,绿色发展的原则,在充分保护的前提下,还想谋求进一步的社区发展。围绕大熊猫国家公园入口社区的职能职责,引进高端人才,打造服务于科普和自然教育的高端民宿。未来一段时间,我们会朝这两个方向努力。”

夏小山告诉我们,他们还想做一些活动,比如民宿经营户和外来游客的联谊活动、羊肚菌的美食节、羌历年的篝火晚会等等,但是受制于资金的紧张,这些年也中断了,比较遗憾。耿达还有一些独特的红色资源、生态资源,也缺乏专业团队来挖掘。她期待有更多有志之士走进这片守护大熊猫的家园,加入到大熊猫的保护工作中来。

目前耿达没有更好的能够替代民宿避暑产业的经济,所以只能披荆斩棘,继续克服短板和瓶颈,一个一个突破,在保护和发展中间找到耿达特色的平衡。“对于科研工作者来说,他们更多关注的是生态保护层面,而作为基层政府和我们村来说,我们关注更多的是社区发展和群众收益问题。保护区成立以来,我们始终在生态保护与群众生存发展之间,寻找那个平衡点。”夏小山说。

逢山修路、遇水架桥,耿达的名字呈现的画面里,似乎隐藏着川人独有的勇气和智慧,乐观与豁达。它似乎成了耿达人基因里面的一种气质。所以我们在每个人的身上都能看到这种闯劲儿,不光王娅君,还包括刚刚从南方考察回来的村民、腼腆但是有决心的村支书以及当巡山员的段明高。

高山草甸的那个一整根原木做成的跷跷板,两个孩子坐在上面玩耍,一上一下,悠然转着圈儿,背后是苍翠山谷,脚下是阳光草坪,草坪上的影子随着他们的移动,一晃一晃,像飞鸟的影子温柔的闪过。

不知怎么,那一整根原木,让我突然想起当地人给我讲耿达的名字时,心里冒出来的画面。他们觉得“耿达”既简单又直白,没什么可解释的。 “以前我们植被丰富,自然灾害也比较少,树木很大,那时候国家很穷,进山修桥也不可能,就砍一根树搭一座桥。一根树倒下搭成一座桥,耿达就这么来的。所以镇政府所在地过去也叫耿达桥。”

这个无法解释清楚的名字,却像一幅生动的画入了心。

耿达幸福村的避暑经济处于一个蓄势待发的状态。作为为大熊猫退让的当地人,他们如何走出一条适宜的科学发展之路,对于整个大熊猫国家公园核心保护区来说也是一种有益的尝试。

大熊猫的原生态:一座沟通世界和未来的桥

什么是耿达人心中的熊猫生态小镇?

它应该是大熊猫国家公园入口社区,一个服务于科普宣传和自然教育的生态旅游目的地。

耿达想探索的生态旅游,是一种提供更少打扰自然,对游客来说能更深入体验的旅游服务。

“我们将以大熊猫栖息地环境不受影响为根本,在大熊猫保护、科研、教育得到充分保障的前提下,大力推进熊猫主题旅游。”未来耿达的旅游项目规划也将紧紧围绕建设“熊猫家园——中国·耿达”这一目标,引进国际生态旅游保护、开发、管理和经营理念,大力发展以本地群众参与为基础的生态旅游,开发大熊猫生态科普游、自然生态观光游和藏羌人文风情体验游等旅游产品,最终形成以耿达镇为中心,联合卧龙镇联动发展的生态旅游新格局。

最伟大的转化一定来自深刻的自我认知。拥有顶级生态的耿达,在不断突破瓶颈的过程中,也慢慢找到了某种源自内心的转化的力量。

从某种程度上说,耿达和幸福村的探索颇具有先验性质。先验性在于,耿达也好,幸福村也好,经历过几十年的发展变迁,慢慢清晰了一条思路,以生态保护为主线的发展思路。村民根深蒂固地意识到,并且享受到生态保护给村庄带来的红利。

完整的生态保护一定包含着原住民的发展和变迁,以及他们所创造的人与自然和谐共生的生态奇迹。

从农耕时代穿越到生态旅游时代,现在的业态尚未 成熟。夏小山认为这是一个需要时间的转化过程。虽然受制 于很多条条框框,但是整个镇政府还是竭尽所能在创造 条件,孕育这种成熟。

耿达的奇迹,还在进行时,尚未真正爆发。

那是怎样的奇迹?在镇长刘泽君心里,过去的耿达,目前的瓶颈和未来的耿达,它们是一种延续的存在。始于生态,成于自然。2017年,耿達在自己的宣传片里已经提炼出了这样一个发展方向。

青山绿水如何转化成金山银山?刘泽君正是从一种与自身成长从未分割的发展脉络中看到了这种转化的力量。挖掘这片山水自然的价值,利益这方山水也利益这里的人,这才是真正的转化。

高半山的土地,作为农户主要的生产资料,它的含金量太低了。可是老百姓所拥有的生产资料很有限,怎么样让这些土地实现生态保护和发展的双重转化?循着这个思路,他们看到了一条高端旅游的发展路线。

所谓的高端,是让这一方养育大熊猫的生态环境发挥最大的价值。同时也是对于真正的旅游目的地的探索,提供更纯粹的旅游产品。虽然称之为旅游,其实是把这片土地最本真的状态保护下来,呈现给更多走进耿达的人。让更多人热爱大熊猫,热爱大熊猫的家园。这样的转化才是耿达想要真正抵达的生态奇迹。

当幸福村的发展融入耿达镇的发展规划,当耿达镇的发展融入大熊猫国家公园更为长远的发展规划当中,夏小山看到了一种可持续的创造力。耿达奇迹,应该也蕴藏在这样的干劲中。“我们想打造一个耿达IP的熊猫家园。”

年富力强的这一代村民,组成了百人大团到浙江考察别人的乡村民宿旅游产业。多少代表了这个村的一种活力。而年轻一代却天然就有某种国际范儿,他们和自然融为一体的这种小视频,直接把耿达熊猫家园无与伦比的自然带到了世界面前。他们直截了当地宣示着:他们就是这片自然——人与自然和谐共生的自然的主人,他们就是这片生境的代言人,他们就是熊猫家园的守护者,他们是这种无与伦比的生境守护系统中不可分割的一部分。

耿达的创新性,正是在于这种宝贵的探索。

成都理工大学旅游管理专业的朱创业教授,是四川省社科重点研究基地国家公园研究中心主任。他谈到耿达的这种探索时说:“大熊猫国家公园的建立,不仅仅是保护了大熊猫,还保护了大熊猫栖息地的自然生态环境。要在保护中发展,在发展中保护,最关键的一点就是要实现大熊猫国家公园入口社区生态产品价值的转化。耿达依托大熊猫国家公园发展旅游,是绿水青山转化为金山银山的一种探索。”

朱创业正在编写一本大熊猫国家公园生态产品价值怎么转化的书,其中就涉及社区参与的内容。

“国家公园所保护的区域是我国自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分。”国家公园能否开展旅游,存在一些争议。朱创业认为,国家公园不应该谈旅色变。“实际上开展国家公园旅游,可以让人们更好地认识国家公园的价值,从而更好地保护国家公园。如果不了解它的价值,谁有保护的主动性?国家公园旅游是生态旅游的高端形式,是促进国家公园生态产品价值转化和促进国家公园社区发展有效途径。”

耿达真正的爆发还没到来,在镇干部心里,他们期待耿达突破眼前的瓶颈,朝着一种新时代的自然教育和生态旅游目的地的方向完美转型。他们所期待的高端旅游是源自对自然最大的尊重、最少的打扰之后,人与自然、保护与发展所取得的一种新的平衡。这种平衡也能让外来的访客收获到深度的生态体验,即对身心的治愈和净化,以及对生命本然的简单状态的回归。

(本文部分图片由卧龙特区耿达镇提供,特此致谢!)