再闻残槽百年声

2023-07-10陈书明沈正国

陈书明 沈正国

琵琶中空的梨形琴身覆合面板后,合为共鸣体,现代“琵琶标准”的文件中将梨形琴身定名为背板,这应该是相对于面板而言。古代把中部挖空的整块木料称为“槽”,而琵琶琴身多以名贵紫檀为材,故称“檀槽”,并常常借以指代琵琶。古今琵琶琴身多为整料制作,然而也有例外,比如1979年版的“琵琶”国家标准中对高级品琵琶的背板就有“选用红木及新材料的整料或拼料”的规定,这里允许“拼料”应该是与难以舍弃规格未达标的名贵木材有关。

本篇就是由一个琵琶残件——仅剩的老红木的琵琶琴首和整料琵琶琴槽(背板)引发的故事。

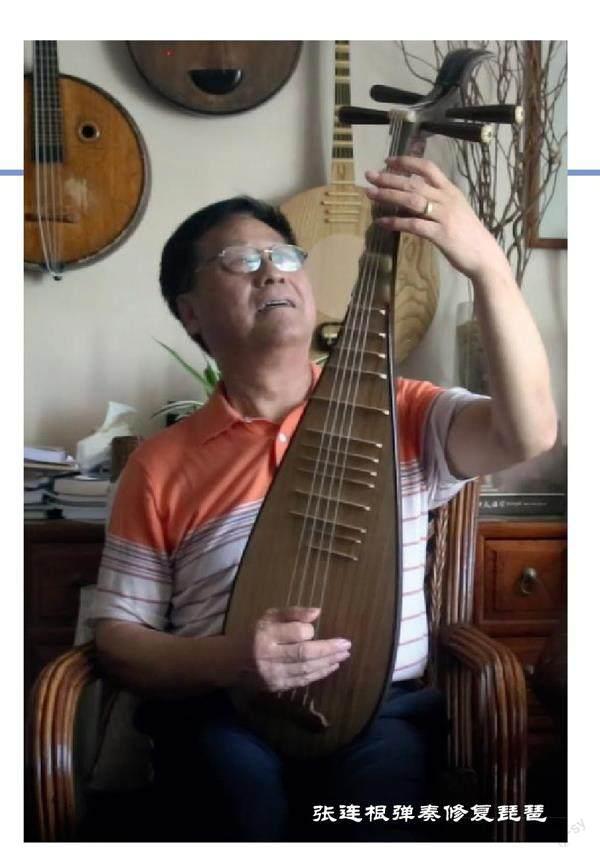

上海琵琶制作师张连根,出生于1945年,于1961年进入上海民族乐器一厂工作,师承琵琶制作师沈焕春。张连根在工作上善于观察和思考,同时开朗热情且尊师重教,不仅深得师傅真传,也得以博采众长,制作技艺快速增长。

置身业界,张连根很早意识到学会弹琵琶对于制作琵琶至关重要。于是,由上海琵琶制作前辈代表性人物万子初建议和介绍,他先后随孙裕德、林石城等大家习练琵琶。他回忆学琴的时候还是很下功夫的,常常是大清早五点半就起来练琴,练到轮指也感觉已经很“圆”了才罢休,结果到单位上班后,一天的斧子、刨子使用下来,晚上到家再练轮指又开始“翘脚(跛脚)”了。

无论怎么艰难,张连根学弹琵琶还是坚持了六七年,终于学有所成,鉴于张连根的制作技艺、工作能力,尤其在制作行业中不多见的演奏技艺日趋成熟,领导安排他担任了装配组的组长,并承担了弹拨乐器的排品(竹品音位排列)调音等工作。

张连根是个动脑筋、爱琢磨的人。有一次在和上海音乐学院的谭抒真教授聊乐器时受到启发,即开始尝试借鉴小提琴面板涂饰工艺,以固巴胶、蓖麻油、虫胶片等材料进行合理配比涂饰琵琶面板,旨在既给面板加一层保护膜,与空气相对隔绝减缓氧化,又不堵塞纤维导孔而影响振动发音,他还撰写了《干性植物油浸透法》等相关文章。20世纪80年代中期,他进行了以化学胶代替动物胶进行面板黏合的实验,并一直沿用至今。不過当时他的实践认识是:鉴于胶合剂的不同性状及琵琶的结构和振动发声方式,胶合共鸣体内的音梁、音柱还需使用动物胶。

或许爱思考、敢创新的人,往往也勇于闯荡。1988年,张连根被兰考人戴士永抵押房产买材料的创业精神感动,投身到了兰考的乐器发展事业中。也许当年焦裕禄没有想到,他种下的泡桐居然是乐器振动板最适宜的材料。而兰考的很多后人也没有想到,昨天还在地里干农活,今天居然成为了上海来的乐器制作师张连根的徒弟。多年的传帮带,张连根为兰考这个“泡桐之乡”华丽转身为“乐器之乡”做出了重要的贡献。

经过8年的奋斗,在帮助兰考同道完成创业、稳定局面之后,1996年张连根回到了上海,继续在自己的“小天地”里从事琵琶制作。

回到亲人们身边张连根更加安定、舒心,尤其让他开心的是与汤良兴、周丽娟等琵琶界以及陆春龄、翁镇发、屠伟刚等民乐界的老朋友们又恢复了密切的联系。

1998年的时候,张连根有个亲戚因搬家准备处理件旧货,那是在20世纪70年代“动荡岁月”的后期,他在上海城隍庙一个地摊上看见一个就剩了背板和琴首的老琵琶残件,由于稀罕是个老红木的物件就淘宝到手。在他眼里这就是块木头,就想到了找做乐器“吃木头饭”的张连根问问,是否能劈开做成老红木的筷子。

当这把琵琶残件放到眼前时,张连根就知道这种上乘材料的乐器“老物件”即使能做筷子也属于暴殄天物。于是他当场另料锯切,开了十双红木筷子的料,换下了琵琶残件。

1998年张连根从亲戚手中得到这个明末清初的琵琶残件时,只剩了背板(槽)和琴首(头),其余部件皆无。

不久有朋友来访,看到张连根的新居环境非常优雅,于是就产生了音乐联想:你这个地方太适合搞江南丝竹啦。上海电影乐团的琵琶演奏家屠伟刚一眼看见了墙角的这个琵琶残件:你赶快把它修好,弄江南丝竹就是要这种丝弦小琵琶,我家里还有民国时期的小扬琴、秦琴啥的,这种乐器弄丝竹才是老味道。

修复之前,张连根开始认真打量这个老红木的琵琶背板(槽),发现琴颈上部侧面有“翁朝佶”的刻名,本想由此搜寻史料,了解翁氏是哪个历史时期的制作师、演奏者或是收藏者,进而确定这套琵琶残件属于哪个年代,可惜始终“查无此人”。虽然名刻的线索难以利用,但是对比史料,还是可以从这套琵琶琴首、背板残件的形制上,较为明确地推断其至少为明末清初之物。

张连根将要修复的这套琵琶残件,其形制与明代谱集《魏氏乐谱》上的琵琶图如出一辙。残件中瘦削的红木背板外表面,有着明显的明式琵琶“龟背”的形态,但侧面的宽度已从颇具唐韵的、宽厚的“矶”,开始向窄边进化,而琵琶图上则依然可见“矶”。残件中的红木琴首与琵琶图的琴首,相较唐代琵琶都已开始“抬起”,但弦轴架与上部的连接还是界线分明,并未融为一体,只是琵琶图的琴首顶端更为简约,而红木琴首遗存已经开始有了凤尾的“雏形”。综上,将残件判定为明末清初还是有据可依的,而其成色亦蕴含了数百年的风霜。

修复中首先考虑的自然是面板的镶嵌。如果按照传统的面板弦切工艺找一块整板的、纹理天然弯曲的泡桐材料,虽然费点事却也可以办到,但如此“复古”而为,不仅是面对纹理顺直、质地通透的更为合理进化的选材标准没能“与时俱进”,而且声学品质也未见得就能符合现代人对传统琵琶的“美学印象”。然而,如果用一块现代理念选定的新面板覆合在数百年前的背板上,哪怕面板再优质、声音再漂亮,怎么说也是觉得少了几分历史的风韵。

思来想去,张连根走了一条“中庸之道”。他想到以前在修理老琵琶更换面板时,一般不轻易地一砸了之,只要看上去还有可利用价值的,常常以小型的、单边握柄的“手枪锯”沿面板周边小心锯切,从而取下整块面板,可供修理小琵琶或柳琴等乐器之用。而这件明末清初的琵琶背板残件规制短小,那些修理时收集的琵琶老面板都可“堪为大用”。于是张连根在其中挑选了一块成色在半个世纪以上、规格适用、纹理顺直、质地宽松的老面板,依照老琵琶背板原先将近5毫米深度的镶嵌槽嵌入胶合其上,外观品相气韵颇合。

在琵琶的发展史上,4相13品音位排列的形制应属一个大成阶段,约自清代到20世纪中叶可谓是主流形制——虽然4相10品、11品、12品等也时有所见,琵琶制作科班出身的张连根对此自当了然于胸,因而修复时选择了4相13品的规制,而非现代以十二平均律排列的6相24品常规形制。张连根说:这么小的琵琶要是施以6相24品,别说影响发声,这些玩江南丝竹的老先生们恐怕连音位都快找不到了。当时他选择用了以前修理老琵琶时留下的一副白牛角四相,他知道民国时期的琵琶四相以黑白牛角制作较多,使用白牛角相的也算是高档琵琶了。就现代的制艺理念而言,白牛角材料的收缩、变形风险较大,稳定性较差,但大半个世纪的老琵琶留下的白牛角相,该“变”的也都“变”完了,稳定性自然有所保证。

之后,张连根按照“惯例”,以白牛角同种材料补配了弦枕(山口)、四相上方的天牌和下方的地牌两处饰片,以及背板反面颈项上方的凤凰台。而13个竹品的用料,也是有年头的老毛竹为之。

至于补配弦轴,张连根也是选用一副修理老琵琶时留下的红木弦轴老物件,其年代至少有大半个世纪之多,而8阴棱加顶端镶片的形制比之常见的6阴棱更为细巧,无论色泽还是造型与清秀的琴体颇为相称。

说到覆手(缚弦装置)的补配,在张连根的印象中,早年琵琶的覆手虽然可见象牙、木制、竹制等多种材料,但黑白牛角的覆手似乎更为常见。张连根原本准备选用一个从老琵琶上换下来的象牙覆手,这在民国时期的琵琶上也算是“奢侈品”了,不料却被一位同道“劫”走,原来这位制作师要制作配以象牙部件的琵琶。后来张连根转而一想,虽然象牙覆手高档,但用在如此清瘦的共鸣体上,音色或觉“压抑”。相较而言,竹质缚弦则更利于发声,音色也更具亮度。纵然江南丝竹古老,纵然演奏者也想追求老丝竹的味道,但毕竟是现代人在演绎,对声学品质的追求不可能完全脱离现代人的审美。最后张连根选用了一个老毛竹制成的现代样式覆手,“端放”在了面板之上,与古老的背板共振发声。

当张连根完成修复之后,这套从历史深处走来的老琵琶残件,终于叠化呈现为亭亭玉立的琵琶“新娘”——身披着近世的春花秋月。

从整个琵琶的正面而视,红木凤尾琴首原件着一层传统涂饰,已经“把玩”得包浆色沉、润泽夺目。无论造型、线条、弧面都尽显流畅精美、简洁大方,令人赏心悦目,似乎连镶补的缺角也弥散着“人气”。弦轴架两侧凹弧自凤尾顺延而下,自然而独具匠心。琴首整体与同材细巧的弦轴相得益彰又浑然一体。弦枕、天牌、地牌、相位、品位,静置于顺直纹理隐现的老面板上,衬托着垂悬而下穿挂于老毛竹缚弦裝置上的四条老弦(丝弦)……一切都无声弥漫着百年“残槽”再得重生的雅韵品位和前世风韵。

再看背影,琴槽背面的涂层虽基本完整,但演奏时左手大指抵靠之处已见斑驳。据说这种清瘦的琵琶多为“琵琶女”所用,这样的斑驳若真是纤纤细指所为,足见爱琴之深。琴颈上部的白牛角凤凰台表面未见任何雕饰刻纹,尽情彰显白牛角的天然质感。琴首背面涂层虽见岁月的“斑点”,但造型轮廓线与中轴棱线精致典雅,与光洁润透的凤凰台一样,于细微处流露出明末清初那种简约雅致的美学风格……老琵琶的背后蕴藏着历史的风云沧桑和时代风华。

在家里的宾来客往中,张连根的许多朋友都非常喜欢这个“涅槃重生”的明末清初老琵琶——为“她”的清秀,为“她”的清韵。像有着“北刘(德海)南汤”之誉的琵琶演奏家汤良兴,与张连根交情甚笃,他在各地有许多学生,尤其在台湾国立台南艺术大学中国音乐学系任教时,教授了一大批琵琶学生,所以他到张连根这里购琵琶,常常是一次就带走四至六把。作为源自清代的江南丝竹“汤家班”传人,汤良兴对张连根这把几乎是为江南丝竹定制的“复活”琵琶可谓钟爱有加,也颇有“觊觎”之意。还有台湾等地的许多“琵琶人”都想打这把前朝琵琶的主意,最后张连根只能金屋藏娇密不示人了。

2022年10月,上海音乐学院主办了“汪派传承演奏与理论人才培养计划”系列活动,其中有一批老琵琶与会展示并测音留档。参与此事的资深乐器人、也是张连根的老同事沈正国,对这把由明末清初遗留的两块“琵琶木头”被救活的老琴印象深刻,于是意欲借展,得到张连根的欣然允诺。虽然对这把“九死一生”的琵琶视若己出,但张连根知道,这种回顾琵琶历史、再寻历史回声的场合,是“她”应该去回眸一笑的地方。

面对有缺陷、缺损甚至残损的文物、古董等,都有一个原件留存或修复留存价值孰大的选择,乐器遗存也是如此。一些乐器“古董”管理单位颇为两难:修复留存耗费不菲,亦有弄巧成拙的风险,而原件留存自有“残值”可安然无事。然而相较其他,乐器遗存的留存价值中,留“声”的价值占比更大——乐器,发声之器,有声为乐,留“声”天经地义。只要乐器遗存主体“一息尚存”,解析到尚可修旧“还阳”,其形、其声尚能追寻到一丝初声的回响,理当尽力“复活”遗存再现乐声。值得庆幸的是,这件明末清初的琵琶残件没有落到木匠手里被锯成筷子,也没有落到缺少“内涵”的乐器匠人手里,按照现代制艺刮去全身旧漆“重塑金身”,再重置6相24品配上钢丝弦。幸运的是这套残件落在了科班出身的、能够“读懂”琵琶残槽的琵琶制作师张连根手里,才得以完成对这位前世琵琶美人“遗世”独立的救赎。