清代新疆的关帝信仰与地方社会

2023-07-06肖宇

肖 宇

(兰州大学 历史文化学院, 甘肃 兰州 730000)

关帝, 即三国时期的名将关羽, 曾阵斩颜良, 镇守荆州, 与刘备、 张飞二人“恩同兄弟”, 共同建立了蜀汉政权, 后因轻敌兵败麦城, 葬身临沮。 自宋代始, 朝廷开始推崇关羽的“忠义”品质并不断予以加封, 试图借此达到“神道设教”的目的。 此后, 随着历朝的层层加封与民众的不懈崇奉, 关羽逐渐被塑造为一个兼具“忠、 义、 信、 勇、 仁、 智”等品质的完美武将, 至明代时更是成为了与“文圣”孔子并驾齐驱的“武圣”。 此时, 作为“关圣帝君”的关羽已然进入国家“大传统”, 成为受举国香火奉祀的正统神灵。

有清一代, 统治者对关羽的推崇达到了无以复加的地步, 关帝庙的数量一度超越文庙。 洪亮吉被发遣入疆时曾于《天山客话》中记载, 新疆地区“村必有一庙, 庙皆祀关神武, 香火之盛盖接于西海云”[1]381。 可见, 清代关帝信仰之兴盛, 即便在国家西陲亦是如此。 至北宋末年, 边患日重的局面更成为了关羽地位节节攀升的契机。

1 由人至神: 唐宋以来关羽的神化历程

1.1 唐宋金元时期官方对关羽的敕封

宋代以降对关羽的敕封, 离不开历代帝王对其“忠义”品质的重视及佛、 道二教的推崇。 “‘忠’, 尤其是‘忠君’的思想, 在西汉‘独尊儒术’之后, 的确成了历代封建社会帝王对臣下乃至对民众的一种不可更改的伦理意志要求。”[2]可以说, 关羽的“忠义”品质是将其一步步推上神坛的关键所在。

唐代时, 关羽尚且“声名不显”, 仅仅作为64名将之一配享武成王庙, 时居左列第15位次。[3]25至北宋建国伊始, 宋太祖赵匡胤于建隆三年(962年)诏修武成王庙, 此时, 关羽仍同周瑜、 吕蒙、 张辽、 张飞等三国名将一道配享武成王庙。 此后, 理学的发展使作为三纲之一的“忠君”思想成为普世价值取向, “阴谋修德”的武圣姜太公逐渐遭到排斥, 关羽则凭借其“忠义”的特质愈发受到宋朝统治阶级的青睐。

崇宁元年(1102年), 宋徽宗赵佶敕封关羽为“忠惠公”。 崇宁三年(1104年),传说关羽于解州战胜蚩尤, 破除盐池之患, 徽宗加封关羽为“崇宁真君”。 大观二年(1108年), 封“昭烈武安王”; 宣和五年(1123年), 加封“义勇武安王”。 至此, 关羽已与姜尚同列王位, 作为国家层面的“大传统”列入官方祀典。 至金元时期, 朝廷则基本沿袭了前代对关羽的封号。 元天历元年, 元文宗图帖木耳以关羽遣阴兵助诛夷贼, 加封其为“显灵义勇武安英济王”。

1.2 明清时期关羽地位的迅速提升

明清时期, 关帝信仰盛行全国。 上至王公卿士, 下至贩夫走卒, 莫不崇信关帝, 礼拜有加。 万历十八年(1590年), 明神宗朱翊钧正式加封关羽为“协天护国忠义大帝”。 天启四年(1624年)七月“礼部覆题得旨, 祭始称帝”[4]97。 此时, 关羽已是与“文圣”孔子并驾齐驱的“武圣”。 至此, “关羽形象实现了从侯爵到帝王, 从武将到武圣人, 从凡人到神祇的关键性蜕变。 这之后, 关羽的帝王身份贯穿着整个明清时期, 并一直延续至今, 由此完成了符号化的成功递衍”[5]。

清朝大臣梁章钜曾言:“每朝之兴, 必有尊神为之护国。 前明为岳忠武, 我大清则奉关帝护国。 二百年来, 武功之盛, 震迭古今。 神亦随地显灵, 威震华夏。 故朝廷尊崇封祀, 洋溢寰区。”[6]230早在清军入关之前, 关帝信仰便已盛行关外, 清太宗皇太极曾于盛京修建关庙, 并钦赐“义高千古”之匾额。 此后, 清朝历代帝王对关羽的敕封活动从未停止, 关羽地位节节攀升。

据《清史稿》记载, 顺治九年(1653年), 关羽的封号由“帝君”升格为“大帝”, 全称“忠义神武关圣大帝”; 雍正三年(1725年), 朝廷追封关羽三代为公爵; 雍正七年(1729年), 清廷规定各省应于每年五月十三日及春秋二仲月庚日, 以太牢礼三祭关帝庙。 这是自两宋以来, 首次由政府对地方关帝祭祀做出明确的规定; 乾隆三十三年(1768年), 乾隆帝以“壮缪原谥, 未孚定论”, 故而“更命‘神勇’, 加号‘灵佑”; 乾隆四十一年(1776年)又以“关帝力扶炎汉, 志节凛然, 陈寿撰《三国志》, 多存私见。 正史存谥, 犹寓讥评, 曷由传信”为由, 将关羽的谥号由“壮缪”改为“忠义”。 此外, 还将关帝庙“易绿瓦为黄”, 以彰显其地位之尊。[7]2541

乾隆朝后, 清廷对关羽的加封仍在继续。 “嘉庆十八年, 以林清扰禁城, 灵显翊卫, 命皇子报祀如仪, 加封仁勇。” “道光中, 加威显。 咸丰二年, 加护国。 明年, 加保民。”“五月告祭……加精诚绥靖封号。”“同治九年, 加号翊赞。 光绪五年, 加号宣德。”[7]2541至清末光绪年间, 关羽的尊号长达26字:“忠义神武灵佑神勇威显保民精诚绥靖诩赞宣德关圣大帝”, 其地位一度超越“文圣”孔子, 全国关帝庙和武庙数量亦达文庙的数倍之多。 实可谓“南极岭表, 北极塞垣, 凡儿童妇女, 无不震其威灵”, 其“香火之盛, 将与天地同不朽”[8]713。 至此, 关圣帝君俨然成为了国家权力的象征与中华道统传承的符号, 作为一种文化价值崇拜, 关帝信仰不仅在中原内地具有巨大的影响力, 在西北塞外亦是如此。

2 崇德报功: 清代新疆地区的关帝庙

2.1 清代新疆地区的关帝庙营建状况

有清一代, 关帝信仰盛行全国, 新疆虽地处西陲亦不例外。 据《长流水关神武庙碑》载:“出嘉峪关, 抵惠远城东西六千余里。 所过镇堡城戍, 人户众者多仅百家, 少则十家, 六七家不等, 然必有庙, 庙必祀神(关帝)。”[9]391《惠宁关帝庙碑》亦载:“我朝发祥以来, 神聿昭显……而天下郡邑州县以及荒远徼外之民, 亦无不立庙祀神(关帝)。”[9]359-360可见, 清代新疆关帝信仰之兴盛。

1998年, 齐清顺发表《清代新疆的关羽崇拜》一文, 梳理了清代新疆地区的关帝庙, 重点探讨了关帝信仰在同新疆地方社会结合过程中所产生的变化, 并指出关羽的“忠”“义”思想迎合了新疆社会不同阶层的需要。[10]继齐清顺之后, 越来越多的学者开始关注新疆地区的关帝信仰。 如郭院林、 张燕《清代新疆关帝信仰与文化认同建构》探讨了作为国家权威象征的关帝庙与关帝信仰, 所反映出的清政府在新疆地区建构文化和精神认同的政治意图[11]; 唐智佳《清代伊犁锡伯族关帝信仰研究》一文探讨了清代新疆伊犁地区的锡伯族群体对关帝的信仰状况与祭祀活动, 指出了关帝信仰在锡伯族社会生活中所具有的重要意义。[12]

清代新疆地区的许多城镇于建城之初便着手营建关帝庙, 既有“崇德报功”“神道设教”之意, 亦可在边疆地区昭示清朝国家权力。 如雍正哈密关帝庙乃新疆地区修建时间较早的关帝庙。 乾隆《哈密关帝庙碑》称“昔年筑城之始, 即建有此庙”[9]328。 雍正五年(1727年), 清廷于哈密建城, 筑城之初未建文庙, 而先有武庙, 可见清廷对关帝崇祀的重视程度。 雍正七年(1729年), 岳钟琪率西征军讨伐葛尔丹, 屯兵于巴里坤。 当地驻军将领与兵民(一说哈密办事大臣赫格)[13]共同措资增修了此庙, 为关帝更塑圣像。[9]319乾隆十五年(1750年), 哈密的官兵商民觉此庙年久狭小, 遂于呈请哈密总兵后, 再次捐资重建了这座关帝庙。[9]329

至乾隆年间, 关帝信仰日益深入西北腹地。 乾隆二十八年(1763年), 伊犁于惠远城西门大街修建了一座关帝庙, 有御制匾额一块, 乾隆皇帝亲题“神佑新疆”。 迪化城建成四年之后, 便有关帝庙矗立城中, 《迪化城关帝庙碑》载:“恭逢圣天子武功大定, 式瞻帝君, 神应无方。 是故建城之初, 即崇庙祀。”[9]356镇西素有“庙宇冠全疆”之美称, 仅巴里坤一地的关帝庙就有近十座之多。

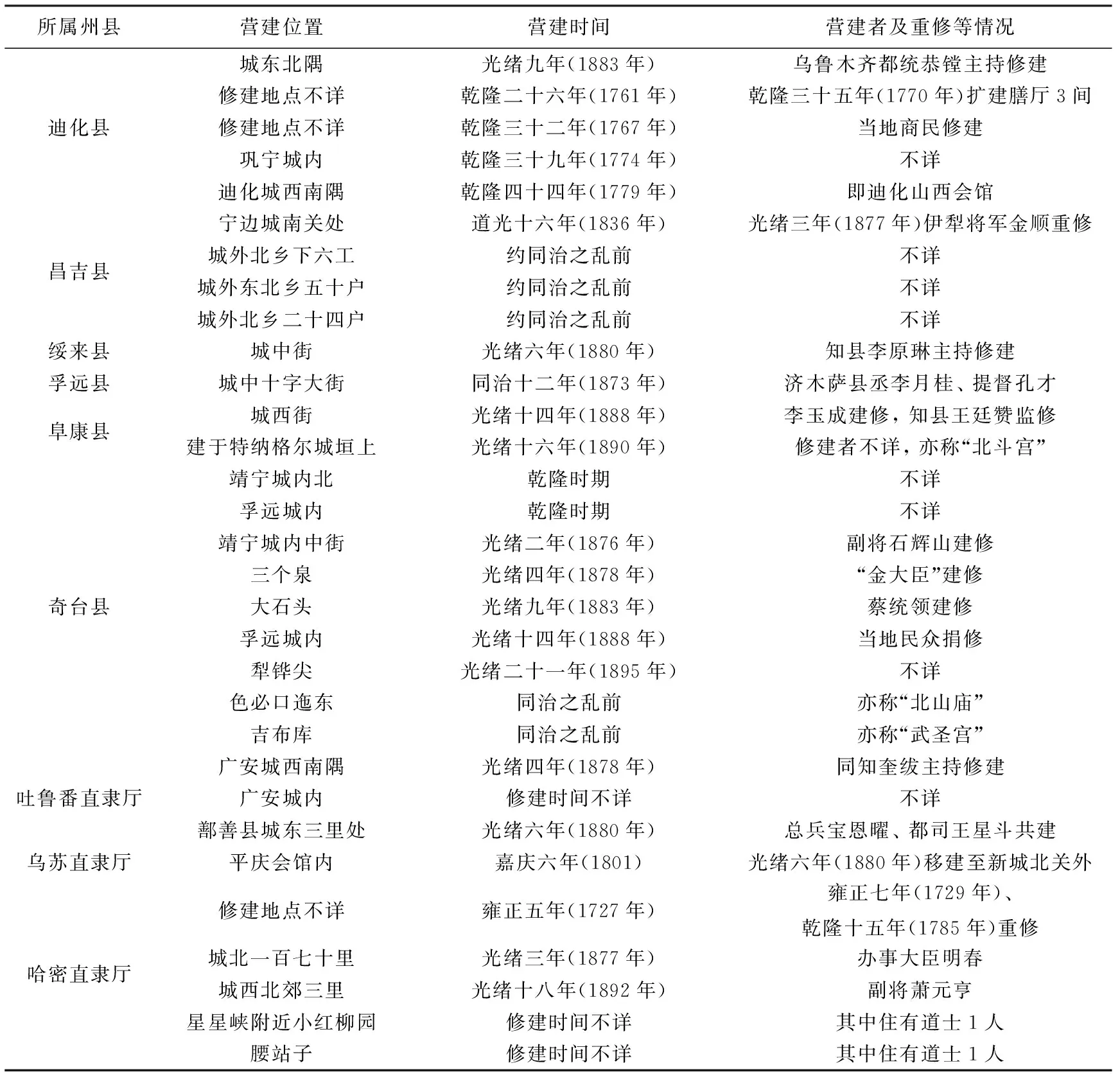

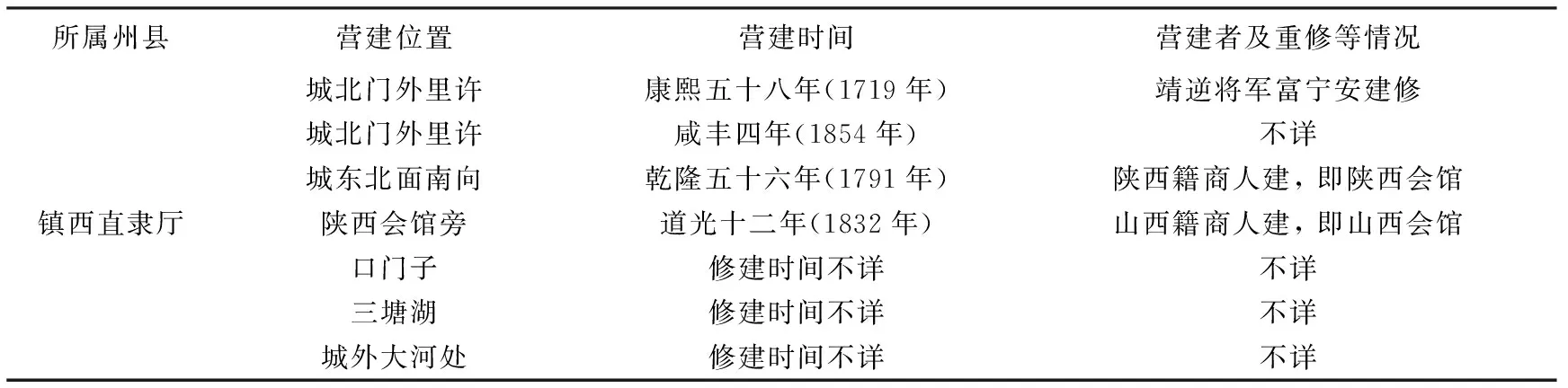

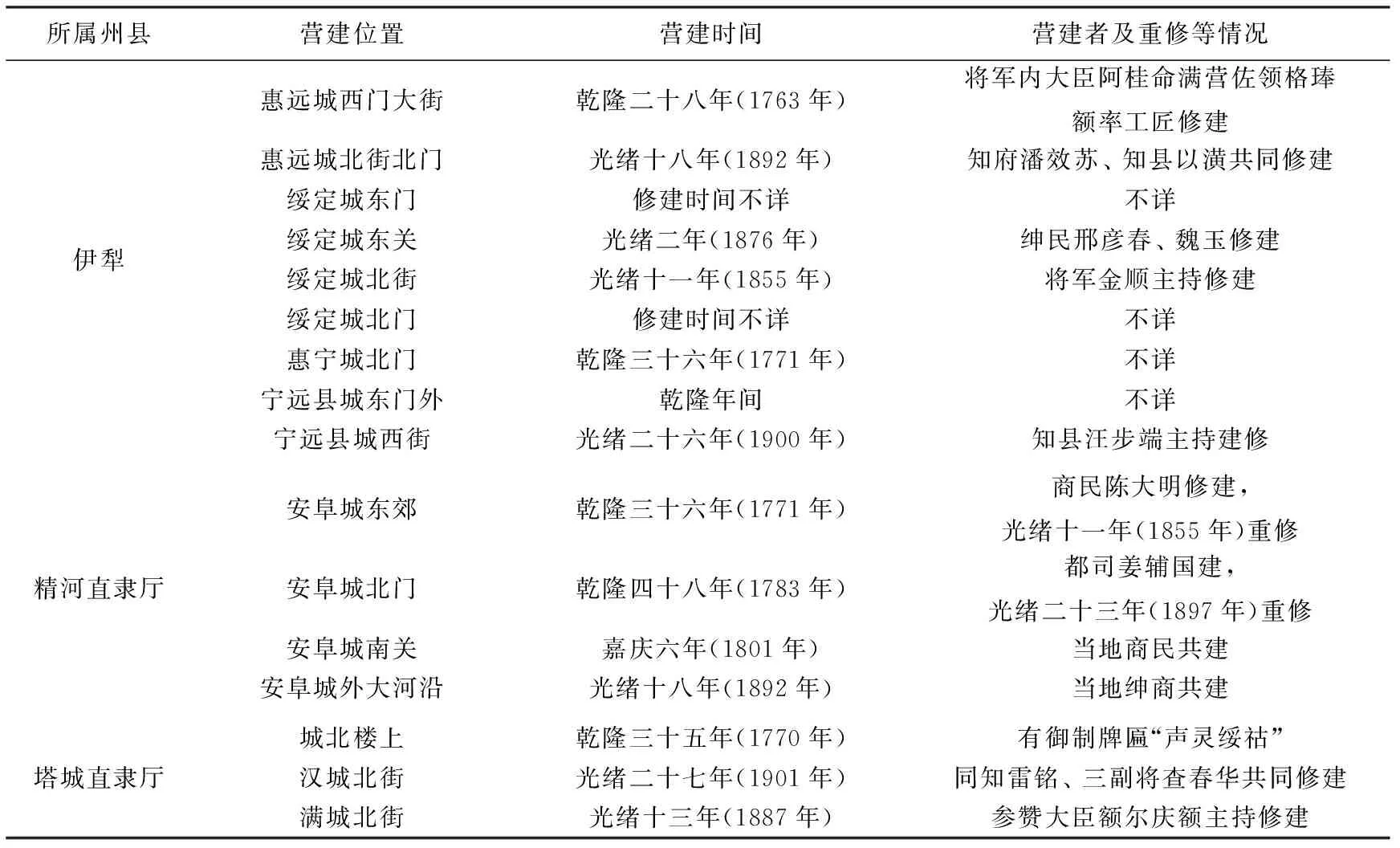

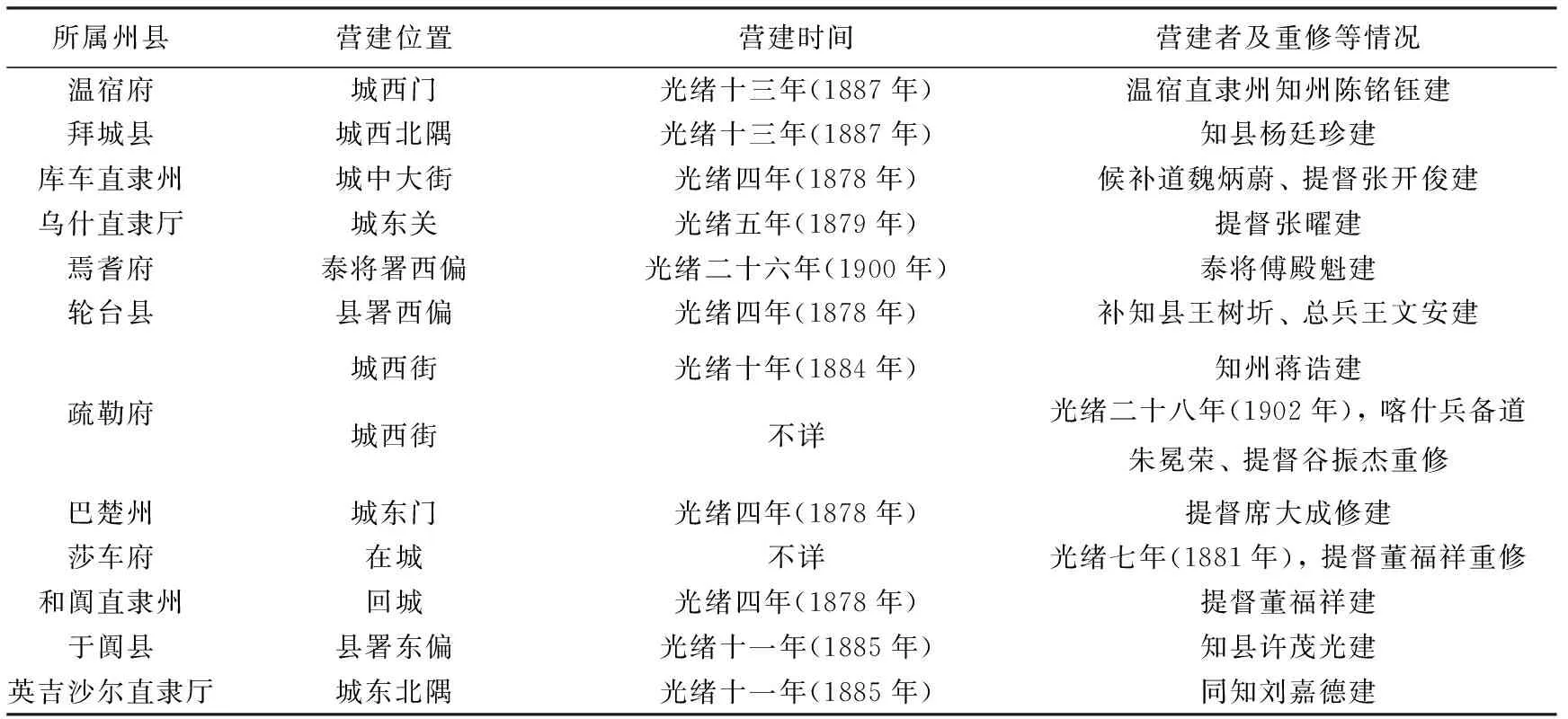

新疆地区的关帝庙不仅是民间信仰随内地移民传入天山南北的结果, 亦是清廷有意在边疆宣示国家权力与构建“大一统”秩序的符号化表达, 《新疆图志》《新疆史志》《三州辑略》《新疆乡土志稿》等史料皆对新疆关帝庙的营建情况有所记载, 如表 1-表 3 所示。

表 1 清代新疆镇迪道的关帝庙营建情况

续表 1 清代新疆镇迪道的关帝庙营建情况

表 2 清代新疆伊塔道的关帝庙营建情况

表 3 清代南疆地区的关帝庙营建情况

有清一代, 不论清廷还是地方官员对于新疆地区的关帝庙营建都较为重视。 因乾隆时期新疆始“故土新归”, 而关帝信仰亦有象征国家权力与中华道统传承的特殊意义, 故而新疆关帝庙的营建活动多处于地方政府的主导之下。 道光至同治年间, 天山南北动乱不断, 大量内地移民人口“死散流亡”, 无数庙宇城池罹于战火。 至清末新疆建省后, 作为国家权力象征的关帝庙再次兴建于天山南北。

就修建时间而言, 新疆地区的关帝庙集中修建于乾隆、 光绪二朝; 从地缘角度来看, 天山北路及东路的关帝庙数量远多于南疆地区, 与清代新疆内地移民人口的分布状况相一致。

2.2 清代新疆广泛修建关帝庙的原因分析

有清一代, 清廷于新疆这一“故土新归”之地广泛营建关帝庙, 实有特殊的政治考量。 乾隆二十四年(1759年), 准噶尔之战告捷, 清廷始统一新疆, 经营西域。 此后, 大量内地移民迁居天山南北, 中央权力逐渐深入边疆, 关帝庙遂作为国家精神的象征符号, 林立于新疆地区。 “关帝信仰所具备的国家权力象征意义是国家祀典‘大传统’特质的重要体现。”[14]清廷于新疆地区广泛建庙祀神, 意在于边疆地区昭示国家权力, 彰显国家政权的正统性所在, 为清朝经营治理新疆提供道统依据。 杜赞奇指出, 官方可以通过刻划如“关圣帝君”这样受到民间认可的形象, 来树立政治权威, 达到国家权力对基层社会的控制。[15]

藉由建庙祀神, 勒石刻碑等方式, 清廷将新疆“烽烟永靖, 士马咸宁”的功绩归功于关帝神佑, 意在言明清廷平定新疆、 经营西域之举实有神之“默佑”, 符合天意与道统, 以此为日后治理新疆奠定基础。 新疆地区的关帝庙碑刻反映出了清廷的此番政治意图。 如《雍正哈密关帝庙碑》载:“仰见圣天子之文德武功, 覃敷异域, 然冥冥中犹赖帝君默佑耳。”[9]319《迪化城关帝庙碑》载:“昔日民之冰天雪窖, 今已凉燠应时; 昔日之毡幕穹庐, 今已闾阎匝地。 此皆圣朝德化所涵育, 而即帝君英灵所护持也。”[9]356-357《惠宁关帝庙碑》载:“盖神之保佑我国家, 宁靖我边陲, 非一朝一夕之故, 百余年于兹矣。”[9]359-360

从上述关帝庙碑刻中可知, 清廷在建庙祀神的同时, 始终强调天子德化与关帝“默佑”。 藉由建构关圣帝君“俾万里之外军民”, 使“边檄奠安”“年谷顺成”的信仰叙事, 清廷将自身平定准噶尔部, 经营“西域”的行为塑造成了“代天司化”的“王道”之举, 言明了其治理新疆的正统性与合法性所在。

在中国社会中, 同一神祇对不同群体所代表的内涵是不尽相同的。 关帝作为清朝的“护国尊神”与“武神”, 常有战争中“显灵”, 助清军剿敌平乱的事迹流传。 清代新疆地区的内地移民中包含有大量兵屯移民, 关帝作为清军的守护神与精神偶像, 于新疆广泛建修关帝庙也能为屯垦戍边的清军士兵提供精神支持与心理慰藉。 清代关帝具备“战神”“财神”“科举神”“司法神”“移民神”“会党神”[3]239-402等多种神格, 俨然成为了“万能神”, 百姓事事皆可拜关帝, 广泛修建关帝庙亦可满足民众日常的祭祀与信仰需求。 同时, 关帝的“财神”神格也促进了其于北疆地区的传播发展。 随着北疆城镇体系建设日趋完善, 许多内地商人出关定居新疆, 经营贸易。 作为“财神”的关帝广受商人崇祀, 如奇台地区交通便利, 商业发达, 当地商贾人士捐资修建了数量众多的关帝庙与财神庙, 以求神福佑, 保财源不断。

终清一代, 官方与民众对关帝的崇祀程度皆呈上升趋势。 经由顺治至同治年间的层层加封, 至光绪一朝时, 关帝崇拜已达到了无以复加的地步, 清廷将关羽尊为“忠义神武灵佑神勇威显保民精诚绥靖诩赞宣德关圣大帝”, 其地位之高与崇祀范围之广皆是空前绝后。 光绪年间所营建的关帝庙数量远胜从前, 亦与之相关。

3 神佑新疆: 关帝信仰与清代新疆地方社会

3.1 关帝“显灵”: 关帝信仰的地方化叙事

据《阅微草堂笔记》记载, 纪昀曾于乌鲁木齐关帝庙中祈签求问可否再见流寓天津的侍姬郭氏。[16]事应签而成之后, 纪昀为此赋诗一首并叹关帝之灵应。 可见, 乾隆年间关帝信仰已然深入西北地区并与地方社会及百姓的日常生活产生了紧密结合。

有清一代, 无论大大小小的军事行动, 抑或是旱涝灾殃, 总会有关帝的身影出现, 关帝“显灵”助佑清军及百姓的传说数不胜数, 于新疆亦是如此。 虽然这些“显灵”叙事大多有穿凿附会的意味, 但仍旧能够体现清廷与民众对关帝的笃信与尊崇。 “在战神和政权保护神的层面上, 清代关帝实际上是明代北岳神的一种置换。 通过地方化的叙事和关帝‘平叛助剿’神话的建构, 关帝信仰有机地与该地区的特殊历史情境相融合。”[14]新疆关帝“显灵”的传说作为一种地方化叙事使得关帝信仰作为一种“大传统”在新疆移民社会中得到了更为深刻的体现, 并在很大程度上实现了关帝信仰与新疆地方社会历史情境的融合。 如纪昀《阅微草堂笔记》记载, 乌鲁木齐关帝祠朔望祭神之时有“供神之马”:

乌鲁木齐关帝祠有马, 市贾所施以供神者也。 尝自啮草山林中, 不归皂枥。 每至朔望祭神, 必昧爽先立祠门外, 屹如泥塑。 所立之地, 不失尺寸。 遇月小建, 其来亦不失期。 祭毕, 仍莫知所往。[16]

《阅微草堂笔记·滦阳续录二》则记载了关帝显灵助清军平叛, “立马云中,断贼归路”的传说:

由乌鲁木齐至昌吉, 南界天山, 无路可上; 北界苇湖, 连天无际, 淤泥深丈许, 入者辄灭顶。 贼之败也, 不西还据昌吉, 而南北横奔, 悉入绝地, 以为惶遽迷瞀也。 后执俘讯之, 皆曰惊溃之时, 本欲西走。 忽见关帝立马云中, 断其归路, 故不得已而旁行, 冀或匿免也。 神之威灵, 乃及于二万里外, 国家之福祚, 又能致神助于二万里外, 猬锋螗斧, 潢池盗弄何为哉![16]

光绪八年(1882年), 据刘锦棠奏称, 同治年间西北动乱之时, 巴里坤曾有关帝显灵之事。 其时, 巴里坤城遭贼众围困, 粮草断绝, 百姓叩拜关帝后, “夜间巡逻将士时见神异”, 待贼众攻城之时, “突遇神将挡御, 贼众惊哗”, 巴里坤城内官兵百姓皆以为此乃“武圣各庙神灵护佑”。[17]

道光六年(1826年), 清廷平定张格尔之乱时, 扬威将军长龄亦奏称关帝曾屡次于战争中显灵, 助清军取胜:

上年张格尔煽乱, 遣其逆党扰近阿克苏, 当官兵冲击之时, 陡起大风, 尘沙飞扬, 该逆等遥见红光烛天, 遂被歼擒。 又长龄等督兵进剿, 师次浑河沿, 该逆等意夜扰营, 风起猛烈, 官兵乘风冲贼, 俘馘无算。 次早接仗时, 据活贼佥供, 又见红光中, 兵马高大, 不能抵敌, 即各窜逸, 此皆仰赖关帝威灵显赫, 默褫贼魄。[18]2926

在上述几则关帝“显灵”的传说叙事中, 关羽多以“战神”与“军神”的形象出现, 盖因新疆兵屯移民数量众多, “战神”形象的关帝更易流传, 民众对类似“显灵”叙事的接受与认可程度也就更高。 可以说, 关帝“显灵”神话叙事的构建是作为国家“大传统”的关帝信仰与新疆地方社会相融合的过程。 通过构建关帝“显灵”的地方化叙事, 清朝国家权力的正统性得以在新疆凸显, 关帝由满清的“护国尊神”转化为了新疆地方社会的保护神。

乾嘉时期, 清廷经营新疆时间尚短, 许多入疆不久的内地移民仍将新疆与中原内地相对立, 认为新疆乃“向远王化”的西域边隅之地, 以至生出“中原神灵是否会庇佑西域之民”的疑问, 如《迪化马王庙碑》载当地百姓问曰:“三神在天为星, 在地为祇, 乌也僻在西陲, 恐其灵不眷顾于是也。”[9]362对于这一疑问, 碑文作者做出的回答则是:

余曰否否。 三神之灵在天下, 犹水之在地中无所往而不在也。 而乌人独信之深, 敬之至。 群蒿凄怆, 若或见之, 譬如凿井得泉而曰:“水专在是。” 岂理也哉。

单纯以“神学”理论辩驳似乎不足以打消民众心中之疑虑, 相比之下, 关帝“显灵”的传说则更能使人心定服, 令百姓笃信确有“神佑新疆”之说, 为中原内地的神灵于西域边疆地区的角色定位提供了依据。 通过构建关帝“显灵”的传说叙事, 清廷得以纠正民众认识的偏颇之处。 新疆并非与中原内地对立的“向远王华之地”, 而是“故土新归”的中华边疆, 是清代“大一统”民族国家体系之中不可或缺的组成部分。

北疆地区距中原腹地万里之遥, 内地移民迁居后面对“大漠孤烟”“长河落日”的塞外风光难免会心生忐忑, 身处异乡的孤寂疏离之感时常涌上心头。 此时, 关帝“显灵”的传说叙事能够提醒他们尽管天山南北与中原内地风光迥异, 似是“山川异域”, 实乃“风月同天”, 举头三尺皆有中华神明庇佑。 如此, 关帝“显灵”的传说可为内地移民提供精神上的支持与慰藉, 促进天山南北社会秩序的稳定。

要而言之, 清代北疆地区的关帝“显灵”传说, 是作为国家“大传统”的关帝信仰转化为“小传统”的地方化叙事过程。 藉由构建关帝平叛助剿, 庇护生民的传说叙事, 作为清朝“护国尊神”的关圣帝君逐渐被塑造为北疆的地方保护神, 最终成为北疆移民社会中不可或缺的神灵信仰。

3.2 清代新疆的关帝祭祀活动

有清一代, 关帝庙遍设北疆, 庙会祀典等祭神祀神活动亦十分丰富。 清代的关帝庙庙会大多于农历五月十三日举行, 期间娱神酬神活动不断, 神人同庆。 迪化城关帝庙会期间, 百姓将关帝之刀拔出打磨, 以示神威, 名曰“替关帝磨刀”; 每年农历六月伊犁惠远城举行关帝庙会时, 大唱戏曲三日, 以报答神庥。

除民间的酬神娱神活动外, 官方对关帝的祭祀活动亦十分隆重。 祀典是国家精神在新疆的仪式化象征, 通过国家祭祀礼制体系, 政府可以于地方社会构建“专制王权之大一统的世界表象, 以笼罩一切的魔力呈现着帝王威的合法性与神圣性”[19], 是清廷“从价值观及仪式方面建立一体化秩序的努力”[20]。

乾隆朝平定新疆后, 出于崇德报功、 “神道设教”等目的, 清廷于新疆大建神祠以祀忠孝节义, 诸项祀典始于新疆肇兴, 此后不久, 天山南北已是“百礼略如内地”[21]166, 其中, 首推的便是文庙与关帝庙祀典。 据《三州辑略》记载, 清廷仿照内地祭仪于北疆地区设立了体系完善的祀神仪式, 每年春秋二季的关帝庙祀典皆由“都统率文武官员朝服恭祭关圣大帝, 行三跪九叩首礼”。 至于关帝祝文则同乾隆元年(1736年)于内地所颁布之版本相同:

帝浩气凌霄, 丹心贯日。 扶正统而彰信义, 威振九州; 完大节以笃忠贞, 名高三国。 神明如在, 徧祠宇于寰区, 灵应丕昭, 荐馨香于历代。 屡徵异绩, 显佑羣生, 恭值嘉辰, 遵行祀典, 筵陈笾豆, 几奠牲醪尚飨。[22]

该祝文对关羽“忠义”的美德及“屡徵异绩, 显佑群生”之功绩大加赞颂, 将“扶正统而彰信义”一语置于清代新疆移民社会语境之下, 颇有“从价值观方面建立一体化秩序”的意味。

4 结 语

有清一代, 关羽地位之尊崇空前绝后, 举国上下无不奉祀关帝, 关帝庙“覃敷西域”, 嘉峪关外“村必有庙, 庙必祀神武”。 许多城池于建城之初便着手修建关帝庙, 这不仅是民间信仰与中原传统文化随内地移民传入天山南北的结果, 更包含了清廷试图在边疆地区“崇德报功”“神道设教”, 宣示国家权力与构建“大一统”秩序的政治意图。 藉由丰富的祀神活动和关帝“显灵”的地方化叙事, 作为皇权象征与政治实体符号的关羽逐渐成为新疆移民社会中社区乃至个人的守护神。 在国家治理层面, 关帝信仰与关帝庙的营建在维系边疆统一、 促进边疆开发乃至于构建“大一统”秩序方面发挥了重要作用; 就社会层面而言, 关帝信仰与新疆地方社会的密切结合加速了内地移民间的交流融合, 推动了边疆地区城市村镇的兴起与发展, 最终成为了维系新疆地区社会稳定、 团结各籍民众的重要向心力。