陈可辛:我是一个乐观的悲观主义者

2023-07-06阙政

阙政

从影32年,执导17部电影,监制40部作品,总计获得超过400个奖项提名,赢得超过230个奖项,代表作《甜蜜蜜》《金枝玉叶》《如果·爱》《中国合伙人》脍炙人口——他就是陈可辛导演。今年上海国际电影节请来这位资深影人开授“大师班”,而陈可辛也与观众坦诚相见,将自己的从影经历与代表作拍摄故事尽数分享——

子承父业当导演:

我算是“二代”吧

我爸爸是导演,家里等于我算是“二代”吧。但是“二代”需要你爸爸非常成功,你才能正式叫作“二代”,其实我爸爸追了一辈子的电影梦,结果很辛苦地做了导演,也没有很成功。我从小就看着他追这个梦,看到他每天回来就是想要拍的东西,结果有拍不成的,有拍成的。

导演嘛,就是要找观众、听众,回家就会去讲想法、故事、梦想,老婆肯定是听多了就烦嘛,就跟儿子讲。我每天看着他跟我讲故事,看着他那个梦想,跟他去电影院看电影——我记得从小就看一些完全看不懂的电影,一直在这个氛围里面长大,所以我跟我爸爸有一种特别好的关系,像朋友一样。因为这样,所以我最后决定还是做电影。其实他是不同意的,因为他知道这条路很难走,他一直都说服我去做一些比较舒服的东西。

我记得我中学毕业的时候,又不是学霸,要进好的大学也不容易。那个时候从香港搬到泰国去住,因为我家是(泰国)华侨。在泰国住的时候,就去了海滩一个酒店,酒店经理是香港人,我爸爸说:做酒店经理多好呢,去念酒店管理,回来也不用发财,你是一个经理,住的是酒店,吃是在酒店里面吃,生活比较舒服。我去念大学的时候就选择了酒店管理,因为那个年代酒店管理是很热门的专业。念了一个学期,我熬不下去了,当时在美国念大学,我就偷偷选了很多历史、地理的科目,最后觉得还是最喜欢电影,所以转了电影系。

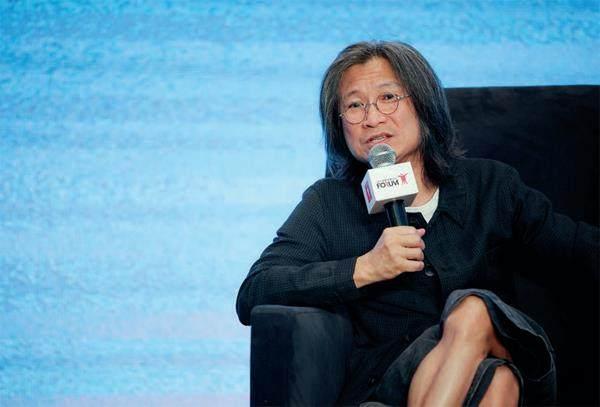

今年上海国际电影节请来资深影人陈可辛开授“大师班”。

我爸爸虽然不算很成功,但是在电影圈里面。我一些小学、幼儿园的同学都喜欢来我们家,都觉得在我们家里面可以见到明星。当然,可能是四五六线的明星,不是流量的明星。我有一个很要好的幼儿园同学,他喜欢动画、画画,他是许诚毅,《捉妖记》的导演。我们都坐在第一排,因为个子都很矮,永远坐在第一排的。他说去陈可辛的家就可以看到明星,所以表面上我们好像环境很好,但其实是很辛苦的。

我爸爸对电影失望后,就进了香港主流报纸做编辑,后来有机会他又回来做电影编剧,又回到国泰公司去做演员训练班的主任,所以才有了明星在家里。他一直想做导演。表面上我们好像碰到一些比较中产、高端一点的电影行业,其实生活还是很辛苦,我妈妈还要做别的工作,使得家里能够有体面一点的生活。

所以家里其实是很矛盾——我有很温暖的关系,因为我跟爸爸妈妈关系很好,同时也知道他们的难,所以我很谨慎,也很明白,要成功是不容易的,什么东西都要做很多妥协。但妥协的时候也要有技术,也要有坚持。所以我一直有危机感,这个危机感是很重的。(但是)因为我家庭温暖,尤其我跟我爸爸关系太好了,实在太好了,使得我有两面的矛盾。最近大家常讲一个词“温暖写实主义”,我是特别相信这个“温暖写实主义”,因为我就是这样的人。我可以活在很残酷、很困难的生活里面,但我又有很温暖的信念,我也相信明天会更好。可能因为我是射手座,所以我特别乐观。

什么样的人,

拍什么样的戏

“少年不识愁滋味,为赋新词强说愁。”我一直觉得我一辈子都这样。当然我现在不是少年了,可还是觉得我是“少年”,很多东西我都不懂,也没有经历,但我就很喜欢那个感觉。

我的弱项就是技术,我对技术完全没有兴趣,包括特效、动作、选技巧的镜头我完全没有,但我还有一点优点:除了情感,就是我觉得我的审美还是不错的,我自己觉得。当然这个很主观的。

我的强项可能也是使我的电影没有那么有艺术感的地方——我喜欢感人。我看电影,喜欢在那里找到我能哭的地方。因为我生活里面不哭,所以我会很敏感。看剧本的时候或者跟编剧聊剧本的时候,我会想到这里我一定会哭,这是我自己给自己的(标准),这个戏能不能过。

陈可辛导演的《夺冠》讲的是几代女排人的传奇。

高端影评人就很不高兴:你不就是在煽情嘛!煽情有一条线就是过了还是不过,你不喜欢就是煽情,你喜欢它就是感人。同一部戏,不同的人看会有不同的形容词。

我念中学的时候就很喜欢看短剧,当时有一个阶段,1976—1980年,很多美剧是短剧,都是从小说改编来的,小说改编为剧,那些剧不会永远延长下去的,8—10集。我看了很多那个年代的剧,那些剧对我的影响,可能比年轻导演喜欢的意大利新写实主义、法国新浪潮更深,这使得我的电影更没有那么受高端影评人的喜歡。

所以我的电影就卡在中间,它又不是最卖钱、最商业的电影,因为永远会把人性有些时候的不幸或者阴暗面或者不想碰的东西都碰了,挖出来了讲。但(同样是)挖出来讲,一些比较艺术性的电影就会把这个血淋淋的东西写得很悲观或者很没有希望,觉得那个是现实。偏偏我就相信那种血淋淋挖出来讲之后,其实它能解决的,我确实相信它能够解决——我以前常说,我拍电影就像是看心理医生,我有对人生解决不了的问题,就找一批很有才华的人跟我一起去探索——能解决的时候,很多时候高端的影评人就觉得这是商业的妥协,所以我在高端影评人里的口碑也不算很好。

没有人不在乎别人怎么看你的电影的,不在乎是骗你的。多少人夸你,夸你的人只有一种,骂你的人有很多很多,不一样的骂。所以我们看的都是骂你的影评,不会看夸你的影评。

《金枝玉叶》卖座,飘足一个月

我在香港票房最高的电影还是《金枝玉叶》。这个电影大卖,电影上片之后,那一个月我感觉我是不用走路的,我整个人是在飘的,那种成功感,是我等到现在,等了30年还没有等到。

(拍《金枝玉叶》的缘起是)当时已经拍完《霸王别姬》的张国荣,他回来香港说想跟我们合作,两年前我们本来要合作一部戏(陈可辛曾说:“我用尽气力氹(哄)到张国荣与张曼玉,合作一个围绕作家十三妹的怀旧鬼戏。”后来此剧本由张之亮导演拍成了《等着你回来》,梁朝伟与吴倩莲主演),结果他突然间说要去拍陈凯歌导演的戏,当然就走了吧。后来回来拍的时候,张国荣回来是一件很大的事,他选择我们几个电影人开的新公司,就觉得怎么样也得想一个故事给他。

《金枝玉叶》剧照。

飘完那一个月之后,可能是我这一辈子最不谨慎的时候,一部电影花了很多钱(陈可辛执导的《嫲嫲帆帆》耗资2000万,1996年贺岁档上映后票房失利,亏损上千万),结果公司就快倒闭了。我们是5个导演的公司,因为我一个人,成也成在我,败也败在我,到最后等于要解散了。公司要卖给一家大公司(嘉禾),那个大公司把我们公司的债务都拿掉,说我们买你公司唯一的条件是你必须拍《金枝玉叶》续集。但我完全不知道怎么拍下去,我只能拍童话故事之后,“快乐地永远生活下去”是什么样的。

因为《金枝玉叶1》的成功,《金枝玉叶2》拍的时候就很“顺”,“顺”不是剧本顺,是指你要到哪里都会给你拍。那个时候的电影行业很底层的,不像中国现在的电影行业那么受尊重。我们拍了《金枝玉叶1》创造了一个这样的世界:一些大酒店都给我们拍。我还提了一个要求,同时希望拍一部小电影——当时大公司很不愿意地说,我给你几百万就把它拍了吧。我说好,我两部一起拍,要我拍《金枝玉叶2》的条件就是(同时)拍《甜蜜蜜》。我先拍的《甜蜜蜜》,因为我怕拍了《金枝玉叶2》他不给我拍《甜蜜蜜》。

确实《甜蜜蜜》是我拍得最舒服的一部戏,因为没有什么压力。拍完了以后,这个电影上的时候,当时没有首映,因为那个时候是午夜场,晚上11点多(开画),半夜大概1点多散场了以后就去咖啡厅喝东西,去检讨,看是否还需要修,那是第一次观众看到你的电影,他们喜欢不喜欢可能还需要回来调,因为电影还没有上,只是上午夜场,第二周才正式上映。(《甜蜜蜜》的午夜场)是在尖沙咀,我们有一个习惯:在天星码头附近的那个海运戏院放,因为那个电影院最大,(映后)我们会走一段路去到一个咖啡厅。我还记得那条路是很长的,普通是五到十分钟的路,我走了一个半小时,因为一路上每个同业都抓住你站那儿聊,说他多喜欢那个戏。

一个好片真的需要天时地利人和,碰到最好的团队,最好的人,最好的故事。当然最重要的核心是导演要非常坚持你的一种信念,这个过程里面是不停地有人打击你,从投资方到演员、明星,每个人来都会有他的要求,每个人来都可能把你带偏,也不一定会不对,有可能偏了更好,因为原意可能没有那么厉害。我常说导演其实是一个最容易的岗位,因为其实它是唯一一个你可以不专业的岗位,每个岗位你都必须懂得演戏、写剧本、剪片、摄影,导演可以什么都不懂。真的,因为导演是选择题。

导演不一定是对的。(《甜蜜蜜》中有一幕是李翘看到豹哥去世,张曼玉第一次的演法是先笑了一下,再哭,但陈可辛不满意,又拍了许多次。)我觉得张曼玉最好看的就是没有表情眼泪流下来,那个脆弱是很自然的,与生俱来的,学表演都学不来的,我们很喜欢看她那样。(当时)她突然来一个笑,我就蒙了,就说不行。她解释给我听为什么这样,我说我明白,我完全理解,但就是觉得你在演。

我们拍了8条,她最后说‘我真的哭不下去了,我想了一遍,我们家里每个人都死了,我的一条狗都死了,我突然活不下去了。后来所有人都觉得第一条好,但我还是想拿掉那个笑,可是一镜直入,拿不掉,最后我就认了。认了之后大家都喜歡,我很多年都不了解、不明白。

但后来有两个经历使得我明白那个笑。一次是我拍《金鸡2》的时候,张学友正在配音间里面配音,突然间我收到一个电话,说柯受良去世了。柯受良是我跟张学友的好朋友,尤其跟他的关系特别特别好。我就进去拉他出来,把他推在墙边,两手抓住他的肩膀,我说小黑走了。他突然间用了他在《金鸡》里面角色的那个“嘿嘿”笑一下,笑完才哭。我完全不明白,为什么他突然间笑一下,那个笑就是跟张曼玉一样。

第二次是20年后,今年,我爸爸去世。我半夜3点接到电话,他是很健康突然间走的。我接完电话之后,第一个反应,没有笑出来,但是我心里觉得很荒谬,我不是哭的,我第一下反应是怎么可能,我觉得这是一个笑话。

改变,就是为了不改变

(《甜蜜蜜》公映后,1996年圣诞节当夜,陈可辛收拾行装远赴好莱坞,后来在美国拍摄了电影《情书》。)我去好莱坞那两年是一个很好的经验,因为它让我学习了很多。不是技术,是产业方面,怎么去面对老板——因为我们以前在香港拍戏,都是独立电影,虽然是商业片,但是导演说了算。到好莱坞,所有东西都有制度,说白了就是上市公司,年轻人面对投资者,就是面对一大堆的提议、建议、审核,各种不同的要求。

我觉得那个制度非常不合适我的创作,它太没有灵活性。我们拍戏,香港人是很有灵活性的,突然间想到什么就可以加。在好莱坞的那两年挺郁闷的,回来之后做了泛亚洲的合作,建立了很多泛亚洲的关系。当然,后来在内地拍了我人生里面很幸福的十几年,拍了很多我想拍的电影,观众也接受,也不赔钱。

可能很多年轻导演你们以为很难,你到我这个位置比你更难。

《甜蜜蜜》剧照。

我是最讨厌也不喜欢看任何体育的,我自己在中学都没有玩过任何的运动,所以个子才那么矮。拍到网球(《李娜》)、排球(《夺冠》)的时候,我一直回头看我的副导演和监制,这个行不行,这个像不像?我也很讨厌动作片,我看电影的时候,永远一看到打,我就快进,一看到下面有字幕讲话了,就停下来。我只想听故事,只想看感情和人物,所以我对于场面、技术这些都没有兴趣。

我要拍《武侠》《投名状》《如果·爱》,包括《夺冠》《李娜》,这些对于我来讲都是极致痛苦的事情,但是有足够的故事和人物去支撑我拍这些电影。技术那部分我可以找一些专家来帮我,因为那个时候我已经有一些资源,可以找到好的专家帮我去完成一些我自己没有感觉的东西。

改变就是为了不改变,不改变的话,就没有办法生存了。大家别看这么多光环,其实做到我这个阶段很难的,可能很多年轻导演你们以为很难,你到我这个位置比你更难。这真的不是说风凉话,确实是,这条路就是很难的一条路。

很多人会觉得这样你就不是一个作者导演,什么都拍,就是一个类型片、商业片的导演,对于我来讲,我是一个要生存的导演,就是大家常说要成功、要卖钱。其实没有多卖钱,电影永远都不是一个特别赚钱的行业。只是能够回本、能生存就很难了。

我唯一对自己比较满意的就是,我没有违背过自己的良心、做过任何一部电影是我不相信的。我最新的一部电影,希望很快能上,就是讲打网球的《李娜》。整个剧本里面最感动我的一句话,就是她说,她每天深深地相信自己,也深深地怀疑自己。

我是一个乐观的悲观主义者,因为我觉得人生的悲观是谁都知道,不用说的,人生里面会碰到所有的问题,但乐观是当下,当你乐观,当下就快乐了。